第1章过关检测(B卷) (时间:90分钟满分:100分) 一、选择题(本题共20小题,每小题2.5分,共50分。每小题只有一个选项符合题 目要求) 1.调查一农田中某种鼠的种群密度,最常用的方法是() A.样方法 B.标记重捕法 C.逐个计数法 D.目测估计法 答案B 解析田鼠的活动能力比较强,应该用标记重捕法调查其种群密度。 2.我国已实施一对夫妇可以生育三个子女的政策。从种群特征来看,这种措施直接调节的是 () A.种群密度 B.性别比例 C.出生率 D.年龄结构 答案c 解析我国已实施一对夫妇可以生有三个子女的政策,这种措施直接调节的是出生率。 3.右图表示某草原生态系统中某种草原兔种群数量的变化,c段表示该草原兔的栖息地遭到 破坏后的种群数量变化。下列有关叙述错误的是( 时间 A.此地草原兔种群的K值为K B.α段快速增长的原因可能有食物和空间条件充足、气候适宜、没有天敌和其他竞争物种 等 C.草原兔的栖息地遭到破坏后,种群数量持续下降的主要原因是天敌增加 D.草原兔种群内的竞争对种群数量起调节作用 含案 解析由于种群数量稳定后会在K值附近波动,故图中K为草原兔种群数量的最大值,此地草 原兔种群的K值为K1;草原兔的栖息地遭到破坏后,草原兔的食物短缺,故其种群数量持续下 降。 4科研人员用模型构建的方法研究某个种群数量的变化时,绘制出下图,图中的=某一年种群 数量/一年前种群数量。下列有关说法正确的是() 2.5 0.5 0 20132014201520162017201820192020年份 A.2013年一2020年,种群数量先不变,然后增大,最后减少

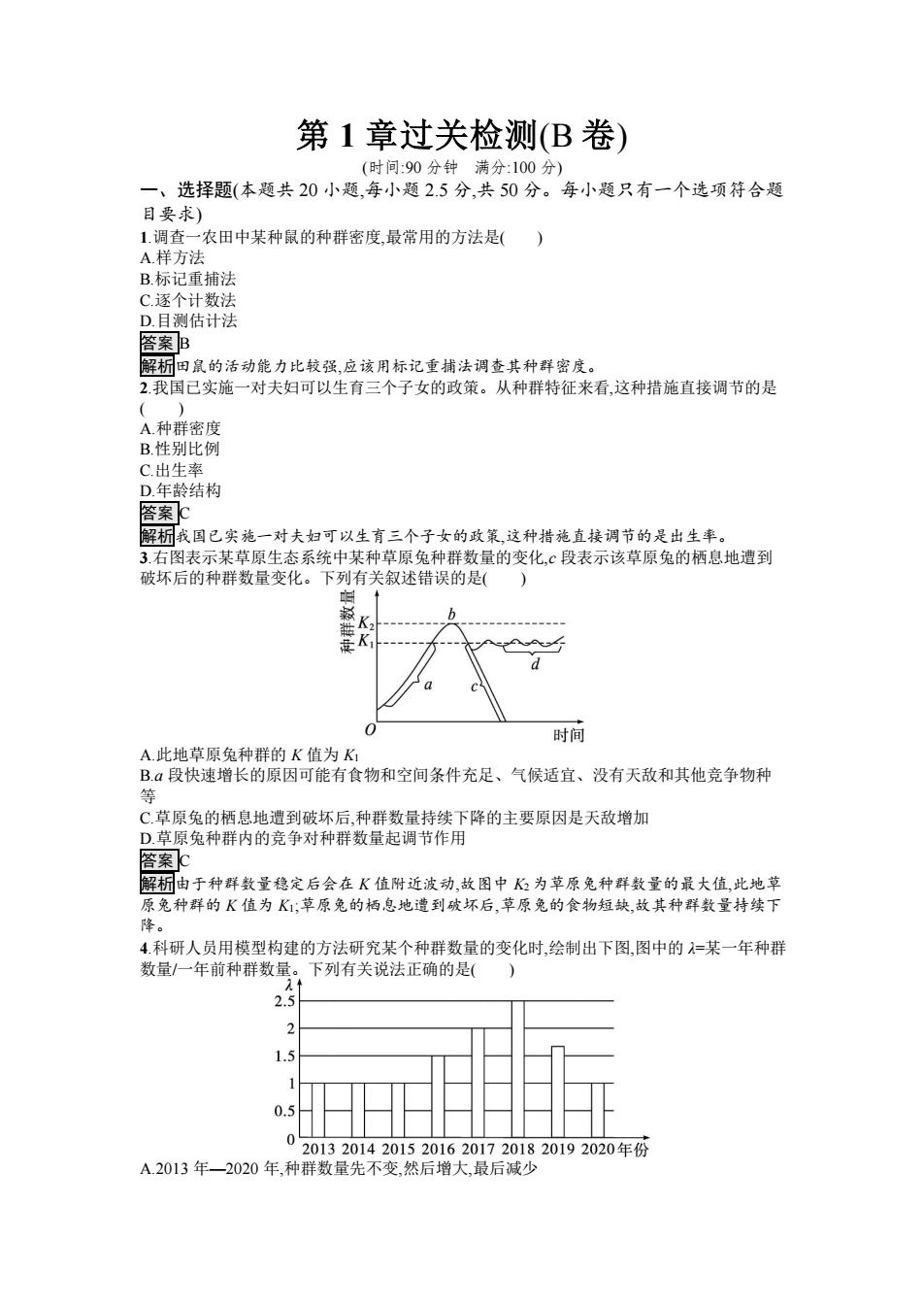

第 1 章过关检测(B 卷) (时间:90 分钟 满分:100 分) 一、选择题(本题共 20 小题,每小题 2.5 分,共 50 分。每小题只有一个选项符合题 目要求) 1.调查一农田中某种鼠的种群密度,最常用的方法是( ) A.样方法 B.标记重捕法 C.逐个计数法 D.目测估计法 答案 B 解析田鼠的活动能力比较强,应该用标记重捕法调查其种群密度。 2.我国已实施一对夫妇可以生育三个子女的政策。从种群特征来看,这种措施直接调节的是 ( ) A.种群密度 B.性别比例 C.出生率 D.年龄结构 答案 C 解析我国已实施一对夫妇可以生育三个子女的政策,这种措施直接调节的是出生率。 3.右图表示某草原生态系统中某种草原兔种群数量的变化,c 段表示该草原兔的栖息地遭到 破坏后的种群数量变化。下列有关叙述错误的是( ) A.此地草原兔种群的 K 值为 K1 B.a 段快速增长的原因可能有食物和空间条件充足、气候适宜、没有天敌和其他竞争物种 等 C.草原兔的栖息地遭到破坏后,种群数量持续下降的主要原因是天敌增加 D.草原兔种群内的竞争对种群数量起调节作用 答案 C 解析由于种群数量稳定后会在 K 值附近波动,故图中 K2 为草原兔种群数量的最大值,此地草 原兔种群的 K 值为 K1;草原兔的栖息地遭到破坏后,草原兔的食物短缺,故其种群数量持续下 降。 4.科研人员用模型构建的方法研究某个种群数量的变化时,绘制出下图,图中的 λ=某一年种群 数量/一年前种群数量。下列有关说法正确的是( ) A.2013 年—2020 年,种群数量先不变,然后增大,最后减少

B.2013年一2020年.该种群数量在2020年后期达到最大值 C根据图中数据,不能确定相应的环境容纳量 D.该图直观地反映出种群数量的增长趋势,是一种概念模型 嗒案c 解析已知=某一年种群数量/-年前种群数量。2013一2015年,=1;2016-2019年,>1;2020 年,=1。种群数量先不变,然后增大,在2019年达到最大值,然后保持不变,A、B两项错误。 由于缺少2020年以后的1值,根据图中数据不能确定相应的环境容纳量,C项正确。该图直 观地反映出种群数量的增长趋势,是一种数学模型,D项错误。 5.下图表示某生态系统中甲、乙两个种群的增长速率随时间的变化(不考虑迁入和迁出的影 响)。下列有关叙述正确的是( g 甲 Ot1 12 13 【5时间 A若乙种群为害虫,则在4时防治效果最佳 B.1一2,甲种群出生率小于死亡率 C.3时甲的种群密度最小,4时乙的种群密度最大 D.3一5甲、乙两种群的年龄结构不同 答案D 解析4时乙种群增长速率最大,不利于防治害虫,A项错误。1一2,甲种群增长速率大于0,说 明其出生率大于死亡率,B项错误。3时甲种群密度最大,5时乙种群密度最大,C项错误。 3一5,甲种群增长速率小于0,种群数量在减少,其年龄结构为衰退型,而乙种群增长速率大于 0,种群数量在增加,其年龄结构为增长型,D项正确。 6某同学模拟标记重捕法调查动物的种群数量。他用若干黄粒玉米种子代表一定区域内某 动物种群个体总数用50粒白粒玉米种子代表被标记的个体。则下列操作最合理的是( A.取全部黄粒玉米种子倒入烧杯→加入50粒白粒玉米种子+混合均匀→随机抓取→统计黄 粒玉米种子数目→计算烧杯中黄粒玉米种子总数→重复3~5次→计算每次总数的平均值 B.取出50粒黄粒玉米种子→剩余黄粒玉米种子倒入烧杯→加入50粒白粒玉米种子→混合 均匀一→随机抓取→统计白粒玉米种子与黄粒玉米种子数目→计算烧杯中黄粒玉米种子总数 →重复35次→计算每次总数的平均值 C.取全部黄粒玉米种子倒入烧杯→加入50粒白粒玉米种子→随机抓取→统计白粒玉米种子 与黄粒玉米种子数目→混合均匀→计算烧杯中黄粒玉米种子总数→重复3~5次→计算每次 总数的平均值 D.取出50粒黄粒玉米种子→剩余黄粒玉米种子倒入烧杯→加入50粒白粒玉米种子→随机 抓取→混合均匀→统计白粒玉米种子数→计算烧杯中黄粒玉米种子总数→重复3~5次→计 算每次总数的平均值 答案B 7.下列关于种群特征的叙述,正确的是( ) A.种群密度一般是固定不变的 B.预测种群数量变动的依据主要是出生率和死亡率、迁入率和迁出率 C.蚯蚓种群没有性别比例 D.种群的年龄结构直接影响种群数量的变动 答案C 解析种群密度不是固定不变的,一般在一定范围上下波动,处于动态平衡中,A项错误。预测 种群个体数量变动的依据主要是种群的年龄结构,B项错误。蚯蚓为雌雄同体的生物,因而没

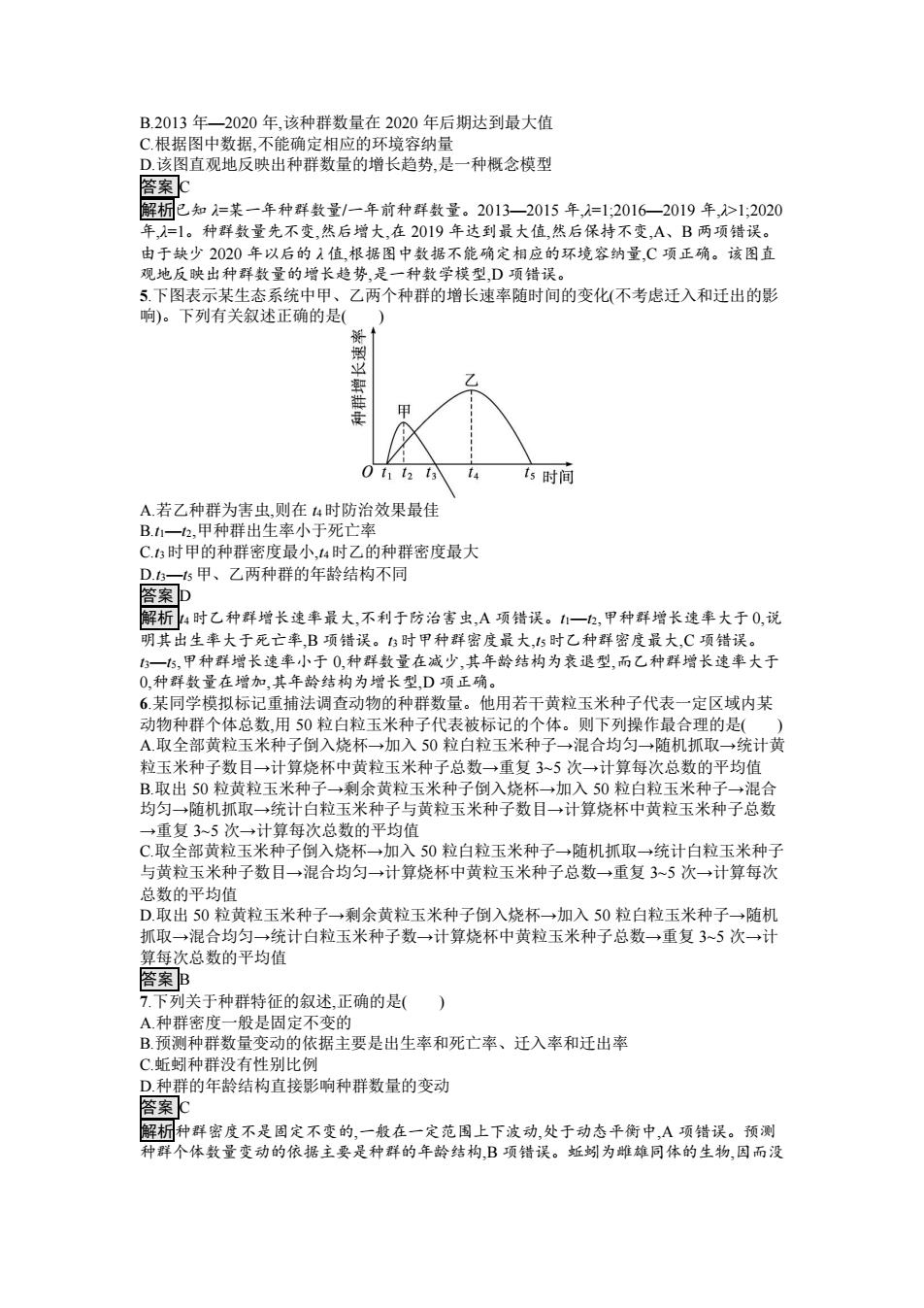

B.2013 年—2020 年,该种群数量在 2020 年后期达到最大值 C.根据图中数据,不能确定相应的环境容纳量 D.该图直观地反映出种群数量的增长趋势,是一种概念模型 答案 C 解析已知 λ=某一年种群数量/一年前种群数量。2013—2015 年,λ=1;2016—2019 年,λ>1;2020 年,λ=1。种群数量先不变,然后增大,在 2019 年达到最大值,然后保持不变,A、B 两项错误。 由于缺少 2020 年以后的 λ 值,根据图中数据不能确定相应的环境容纳量,C 项正确。该图直 观地反映出种群数量的增长趋势,是一种数学模型,D 项错误。 5.下图表示某生态系统中甲、乙两个种群的增长速率随时间的变化(不考虑迁入和迁出的影 响)。下列有关叙述正确的是( ) A.若乙种群为害虫,则在 t4 时防治效果最佳 B.t1—t2,甲种群出生率小于死亡率 C.t3 时甲的种群密度最小,t4 时乙的种群密度最大 D.t3—t5 甲、乙两种群的年龄结构不同 答案 D 解析 t4 时乙种群增长速率最大,不利于防治害虫,A 项错误。t1—t2,甲种群增长速率大于 0,说 明其出生率大于死亡率,B 项错误。t3 时甲种群密度最大,t5 时乙种群密度最大,C 项错误。 t3—t5,甲种群增长速率小于 0,种群数量在减少,其年龄结构为衰退型,而乙种群增长速率大于 0,种群数量在增加,其年龄结构为增长型,D 项正确。 6.某同学模拟标记重捕法调查动物的种群数量。他用若干黄粒玉米种子代表一定区域内某 动物种群个体总数,用 50 粒白粒玉米种子代表被标记的个体。则下列操作最合理的是( ) A.取全部黄粒玉米种子倒入烧杯→加入 50 粒白粒玉米种子→混合均匀→随机抓取→统计黄 粒玉米种子数目→计算烧杯中黄粒玉米种子总数→重复 3~5 次→计算每次总数的平均值 B.取出 50 粒黄粒玉米种子→剩余黄粒玉米种子倒入烧杯→加入 50 粒白粒玉米种子→混合 均匀→随机抓取→统计白粒玉米种子与黄粒玉米种子数目→计算烧杯中黄粒玉米种子总数 →重复 3~5 次→计算每次总数的平均值 C.取全部黄粒玉米种子倒入烧杯→加入 50 粒白粒玉米种子→随机抓取→统计白粒玉米种子 与黄粒玉米种子数目→混合均匀→计算烧杯中黄粒玉米种子总数→重复 3~5 次→计算每次 总数的平均值 D.取出 50 粒黄粒玉米种子→剩余黄粒玉米种子倒入烧杯→加入 50 粒白粒玉米种子→随机 抓取→混合均匀→统计白粒玉米种子数→计算烧杯中黄粒玉米种子总数→重复 3~5 次→计 算每次总数的平均值 答案 B 7.下列关于种群特征的叙述,正确的是( ) A.种群密度一般是固定不变的 B.预测种群数量变动的依据主要是出生率和死亡率、迁入率和迁出率 C.蚯蚓种群没有性别比例 D.种群的年龄结构直接影响种群数量的变动 答案 C 解析种群密度不是固定不变的,一般在一定范围上下波动,处于动态平衡中,A 项错误。预测 种群个体数量变动的依据主要是种群的年龄结构,B 项错误。蚯蚓为雌雄同体的生物,因而没

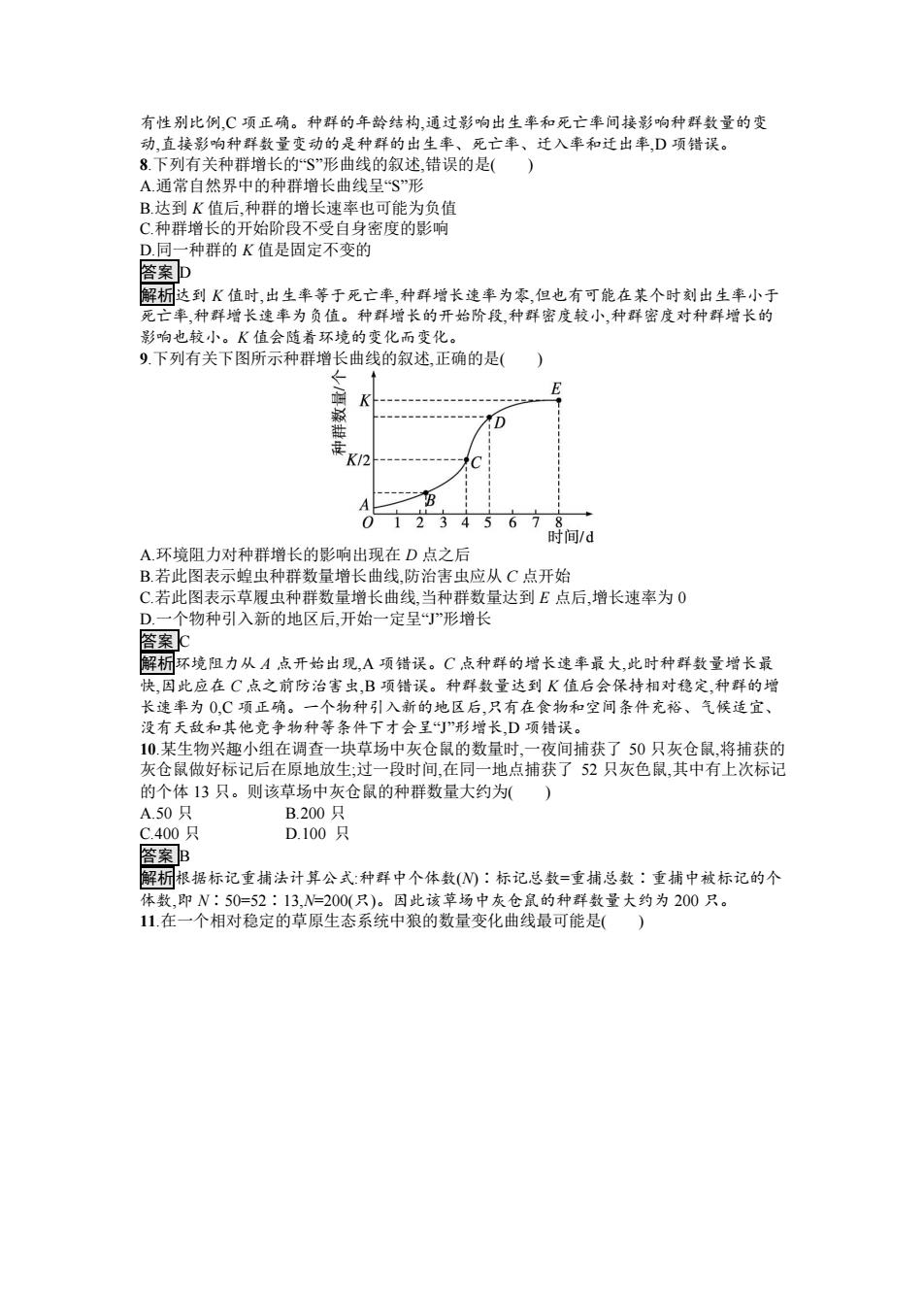

有性别比例,C项正确。种群的年龄结构,通过影响出生率和死亡率间接影响种群数量的变 动,直接影响种群数量变动的是种群的出生率、死亡率、迁入率和迁出率,D项错误。 8.下列有关种群增长的S”形曲线的叙述,错误的是() A.通常自然界中的种群增长曲线呈S”形 B.达到K值后,种群的增长速率也可能为负值 C.种群增长的开始阶段不受自身密度的影响 D.同一种群的K值是固定不变的 答案D 解析达到K值时,出生率等于死亡率,种群增长速率为零,但也有可能在某个时刻出生率小于 死亡率,种群增长速率为负值。种群增长的开始阶段,种群密度较小,种群密度对种群增长的 影响也较小。K值会随着环境的变化而变化。 9.下列有关下图所示种群增长曲线的叙述,正确的是( E D K/2 B 012345678 时间/d A环境阻力对种群增长的影响出现在D点之后 B.若此图表示蝗虫种群数量增长曲线,防治害虫应从C点开始 C.若此图表示草履虫种群数量增长曲线,当种群数量达到E点后,增长速率为0 D.一个物种引入新的地区后,开始一定呈“J”形增长 答案C 解桐环境阻力从A点开始出现,A项错误。C点种群的增长速率最大,此时种群数量增长最 快,因此应在C点之前防治害虫,B项错误。种群数量达到K值后会保持相对稳定,种群的增 长速率为0,C项正确。一个物种引入新的地区后,只有在食物和空间条件充裕、气候适宜、 没有天敌和其他竞争物种等条件下才会呈“J”形增长D项错误。 10.某生物兴趣小组在调查一块草场中灰仓鼠的数量时,一夜间捕获了50只灰仓鼠,将捕获的 灰仓鼠做好标记后在原地放生:过一段时间,在同一地点捕获了52只灰色鼠,其中有上次标记 的个体13只。则该草场中灰仓鼠的种群数量大约为( ) A.50只 B.200只 C.400只 D.100只 答案B 解析根据标记重捕法计算公式:种群中个体数(W):标记总数=重捕总数:重捕中被标记的个 体数,即N:50=52:13,=200(只)。因此该草场中灰仓鼠的种群数量大约为200只。 11.在一个相对稳定的草原生态系统中狼的数量变化曲线最可能是()

有性别比例,C 项正确。种群的年龄结构,通过影响出生率和死亡率间接影响种群数量的变 动,直接影响种群数量变动的是种群的出生率、死亡率、迁入率和迁出率,D 项错误。 8.下列有关种群增长的“S”形曲线的叙述,错误的是( ) A.通常自然界中的种群增长曲线呈“S”形 B.达到 K 值后,种群的增长速率也可能为负值 C.种群增长的开始阶段不受自身密度的影响 D.同一种群的 K 值是固定不变的 答案 D 解析达到 K 值时,出生率等于死亡率,种群增长速率为零,但也有可能在某个时刻出生率小于 死亡率,种群增长速率为负值。种群增长的开始阶段,种群密度较小,种群密度对种群增长的 影响也较小。K 值会随着环境的变化而变化。 9.下列有关下图所示种群增长曲线的叙述,正确的是( ) A.环境阻力对种群增长的影响出现在 D 点之后 B.若此图表示蝗虫种群数量增长曲线,防治害虫应从 C 点开始 C.若此图表示草履虫种群数量增长曲线,当种群数量达到 E 点后,增长速率为 0 D.一个物种引入新的地区后,开始一定呈“J”形增长 答案 C 解析环境阻力从 A 点开始出现,A 项错误。C 点种群的增长速率最大,此时种群数量增长最 快,因此应在 C 点之前防治害虫,B 项错误。种群数量达到 K 值后会保持相对稳定,种群的增 长速率为 0,C 项正确。一个物种引入新的地区后,只有在食物和空间条件充裕、气候适宜、 没有天敌和其他竞争物种等条件下才会呈“J”形增长,D 项错误。 10.某生物兴趣小组在调查一块草场中灰仓鼠的数量时,一夜间捕获了 50 只灰仓鼠,将捕获的 灰仓鼠做好标记后在原地放生;过一段时间,在同一地点捕获了 52 只灰色鼠,其中有上次标记 的个体 13 只。则该草场中灰仓鼠的种群数量大约为( ) A.50 只 B.200 只 C.400 只 D.100 只 答案 B 解析根据标记重捕法计算公式:种群中个体数(N)∶标记总数=重捕总数∶重捕中被标记的个 体数,即 N∶50=52∶13,N=200(只)。因此该草场中灰仓鼠的种群数量大约为 200 只。 11.在一个相对稳定的草原生态系统中狼的数量变化曲线最可能是( )

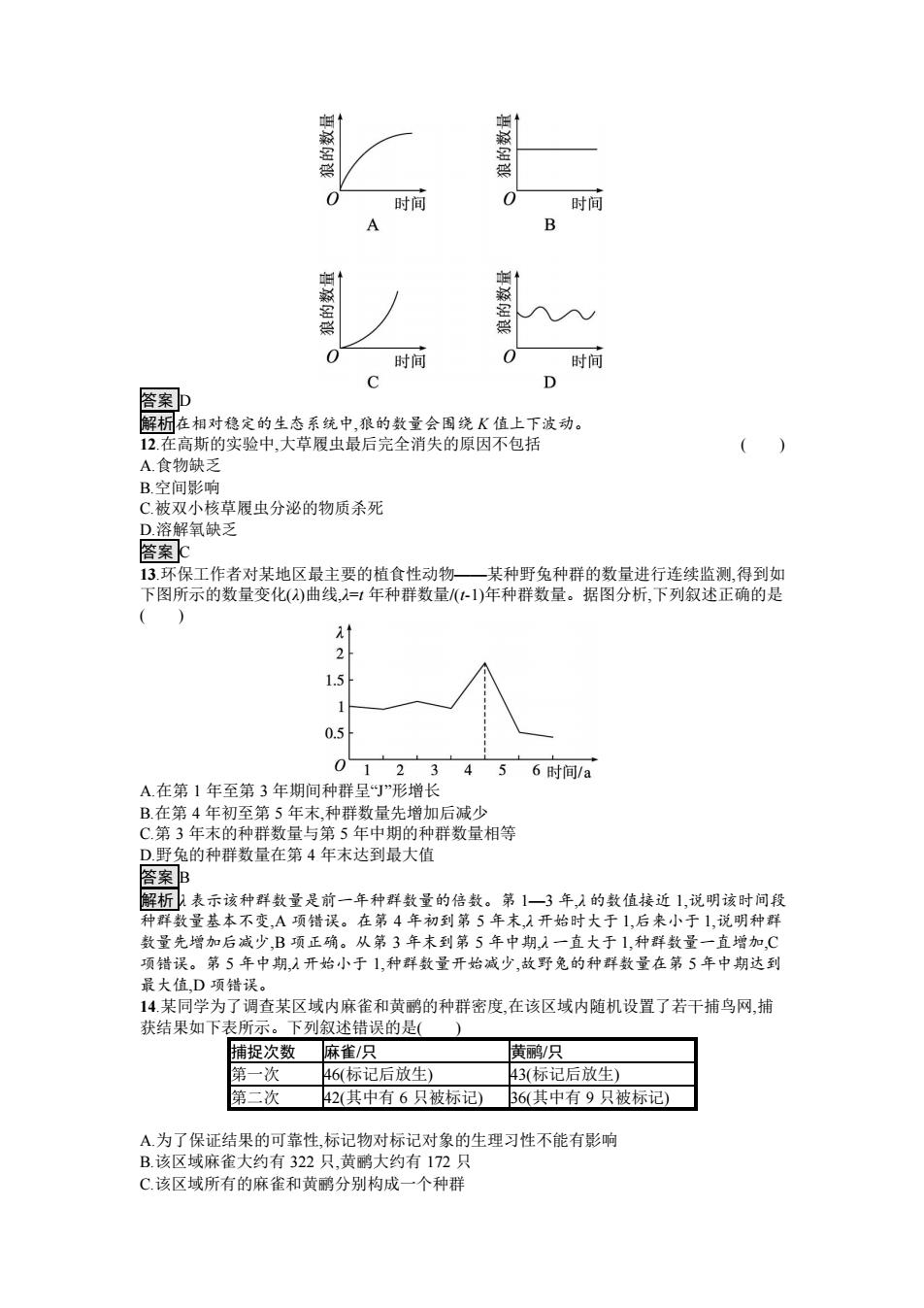

时间 时间 A B 兴 时间 时间 D 答案D 解析在相对稳定的生态系统中,狼的数量会围绕K值上下波动。 12.在高斯的实验中,大草履虫最后完全消失的原因不包括 A.食物缺乏 B.空间影响 C.被双小核草履虫分泌的物质杀死 D.溶解氧缺乏 答案C 13.环保工作者对某地区最主要的植食性动物一某种野兔种群的数量进行连续监测,得到如 下图所示的数量变化()曲线,=1年种群数量(1-1)年种群数量。据图分析,下列叙述正确的是 2 1.5 1 0.5 0 1 23 4 5 6时间/a A.在第1年至第3年期间种群呈J”形增长 B.在第4年初至第5年末,种群数量先增加后减少 C.第3年末的种群数量与第5年中期的种群数量相等 D.野兔的种群数量在第4年末达到最大值 答案B 解析表示该种群数量是前一年种群数量的倍数。第1一3年,入的数值接近1,说明该时间段 种群数量基本不变,A项错误。在第4年初到第5年末,1开始时大于1,后来小于1,说明种群 数量先增加后减少,B项正确。从第3年末到第5年中期,入一直大于1,种群数量一直增加,C 项错误。第5年中期,1开始小于1,种群数量开始减少,故野兔的种群数量在第5年中期达到 最大值,D项错误。 14.某同学为了调查某区域内麻雀和黄鹂的种群密度,在该区域内随机设置了若干捕鸟网,捕 获结果如下表所示。下列叙述错误的是( 捕捉次数 麻雀/只 黄鹂/只 第一次 46(标记后放生) 43(标记后放生) 第二次 42(其中有6只被标记)B6(其中有9只被标记) A为了保证结果的可靠性,标记物对标记对象的生理习性不能有影响 B.该区域麻雀大约有322只,黄鹂大约有172只 C.该区域所有的麻雀和黄鹂分别构成一个种群

答案 D 解析在相对稳定的生态系统中,狼的数量会围绕 K 值上下波动。 12.在高斯的实验中,大草履虫最后完全消失的原因不包括 ( ) A.食物缺乏 B.空间影响 C.被双小核草履虫分泌的物质杀死 D.溶解氧缺乏 答案 C 13.环保工作者对某地区最主要的植食性动物——某种野兔种群的数量进行连续监测,得到如 下图所示的数量变化(λ)曲线,λ=t 年种群数量/(t-1)年种群数量。据图分析,下列叙述正确的是 ( ) A.在第 1 年至第 3 年期间种群呈“J”形增长 B.在第 4 年初至第 5 年末,种群数量先增加后减少 C.第 3 年末的种群数量与第 5 年中期的种群数量相等 D.野兔的种群数量在第 4 年末达到最大值 答案 B 解析 λ 表示该种群数量是前一年种群数量的倍数。第 1—3 年,λ 的数值接近 1,说明该时间段 种群数量基本不变,A 项错误。在第 4 年初到第 5 年末,λ 开始时大于 1,后来小于 1,说明种群 数量先增加后减少,B 项正确。从第 3 年末到第 5 年中期,λ 一直大于 1,种群数量一直增加,C 项错误。第 5 年中期,λ 开始小于 1,种群数量开始减少,故野兔的种群数量在第 5 年中期达到 最大值,D 项错误。 14.某同学为了调查某区域内麻雀和黄鹂的种群密度,在该区域内随机设置了若干捕鸟网,捕 获结果如下表所示。下列叙述错误的是( ) 捕捉次数 麻雀/只 黄鹂/只 第一次 46(标记后放生) 43(标记后放生) 第二次 42(其中有 6 只被标记) 36(其中有 9 只被标记) A.为了保证结果的可靠性,标记物对标记对象的生理习性不能有影响 B.该区域麻雀大约有 322 只,黄鹂大约有 172 只 C.该区域所有的麻雀和黄鹂分别构成一个种群

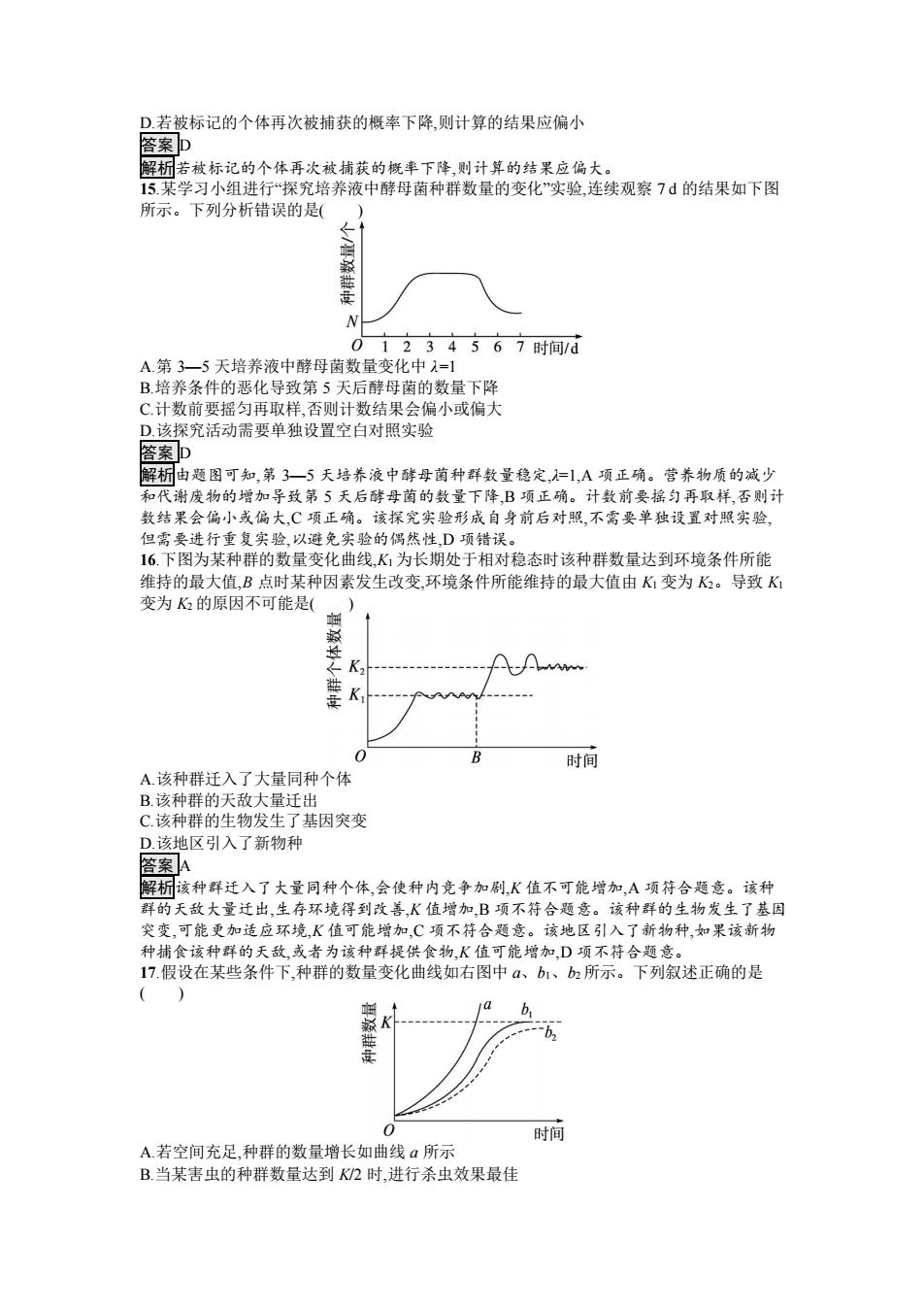

D若被标记的个体再次被捕获的概率下降,则计算的结果应偏小 答案D 解析若被标记的个体再次被捕获的概率下降,则计算的结果应偏大。 15.某学习小组进行“探究培养液中酵母菌种群数量的变化实验,连续观察7d的结果如下图 所示。下列分析错误的是( 01234567时间/d A.第3一5天培养液中酵母菌数量变化中λ=1 B.培养条件的恶化导致第5天后酵母菌的数量下降 C计数前要摇匀再取样,否则计数结果会偏小或偏大 D.该探究活动需要单独设置空白对照实验 答案D 解析由题图可知,第3一5天培养液中酵母菌种群数量稳定,=1,A项正确。营养物质的减少 和代谢废物的增加导致第5天后酵母菌的数量下降,B项正确。计数前要摇匀再取样,否则计 数结果会偏小或偏大,C项正确。该探究实验形成自身前后对照不需要单独设置对照实验 但需要进行重复实验,以避免实验的偶然性D项错误。 16.下图为某种群的数量变化曲线,K1为长期处于相对稳态时该种群数量达到环境条件所能 维持的最大值,B点时某种因素发生改变,环境条件所能维持的最大值由K变为K。导致K 变为K的原因不可能是( K K 0 时间 A该种群迁入了大量同种个体 B.该种群的天敌大量迁出 C.该种群的生物发生了基因突变 D.该地区引入了新物种 答案A 解析该种群迁入了大量同种个体,会使种内竞争加剧,K值不可能增加,A项符合题意。该种 群的天敌大量迁出,生存环境得到改善,K值增加,B项不符合题意。该种群的生物发生了基因 突变,可能更加适应环境,K值可能增加,C项不符合题意。该地区引入了新物种,如果该新物 种捕食该种群的天敌,或者为该种群提供食物,K值可能增加,D项不符合题意。 17.假设在某些条件下,种群的数量变化曲线如右图中α、b1、b2所示。下列叙述正确的是 () 0 时间 A.若空间充足,种群的数量增长如曲线α所示 B.当某害虫的种群数量达到K2时,进行杀虫效果最佳

D.若被标记的个体再次被捕获的概率下降,则计算的结果应偏小 答案 D 解析若被标记的个体再次被捕获的概率下降,则计算的结果应偏大。 15.某学习小组进行“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”实验,连续观察 7 d 的结果如下图 所示。下列分析错误的是( ) A.第 3—5 天培养液中酵母菌数量变化中 λ=1 B.培养条件的恶化导致第 5 天后酵母菌的数量下降 C.计数前要摇匀再取样,否则计数结果会偏小或偏大 D.该探究活动需要单独设置空白对照实验 答案 D 解析由题图可知,第 3—5 天培养液中酵母菌种群数量稳定,λ=1,A 项正确。营养物质的减少 和代谢废物的增加导致第 5 天后酵母菌的数量下降,B 项正确。计数前要摇匀再取样,否则计 数结果会偏小或偏大,C 项正确。该探究实验形成自身前后对照,不需要单独设置对照实验, 但需要进行重复实验,以避免实验的偶然性,D 项错误。 16.下图为某种群的数量变化曲线,K1 为长期处于相对稳态时该种群数量达到环境条件所能 维持的最大值,B 点时某种因素发生改变,环境条件所能维持的最大值由 K1 变为 K2。导致 K1 变为 K2 的原因不可能是( ) A.该种群迁入了大量同种个体 B.该种群的天敌大量迁出 C.该种群的生物发生了基因突变 D.该地区引入了新物种 答案 A 解析该种群迁入了大量同种个体,会使种内竞争加剧,K 值不可能增加,A 项符合题意。该种 群的天敌大量迁出,生存环境得到改善,K 值增加,B 项不符合题意。该种群的生物发生了基因 突变,可能更加适应环境,K 值可能增加,C 项不符合题意。该地区引入了新物种,如果该新物 种捕食该种群的天敌,或者为该种群提供食物,K 值可能增加,D 项不符合题意。 17.假设在某些条件下,种群的数量变化曲线如右图中 a、b1、b2 所示。下列叙述正确的是 ( ) A.若空间充足,种群的数量增长如曲线 a 所示 B.当某害虫的种群数量达到 K/2 时,进行杀虫效果最佳