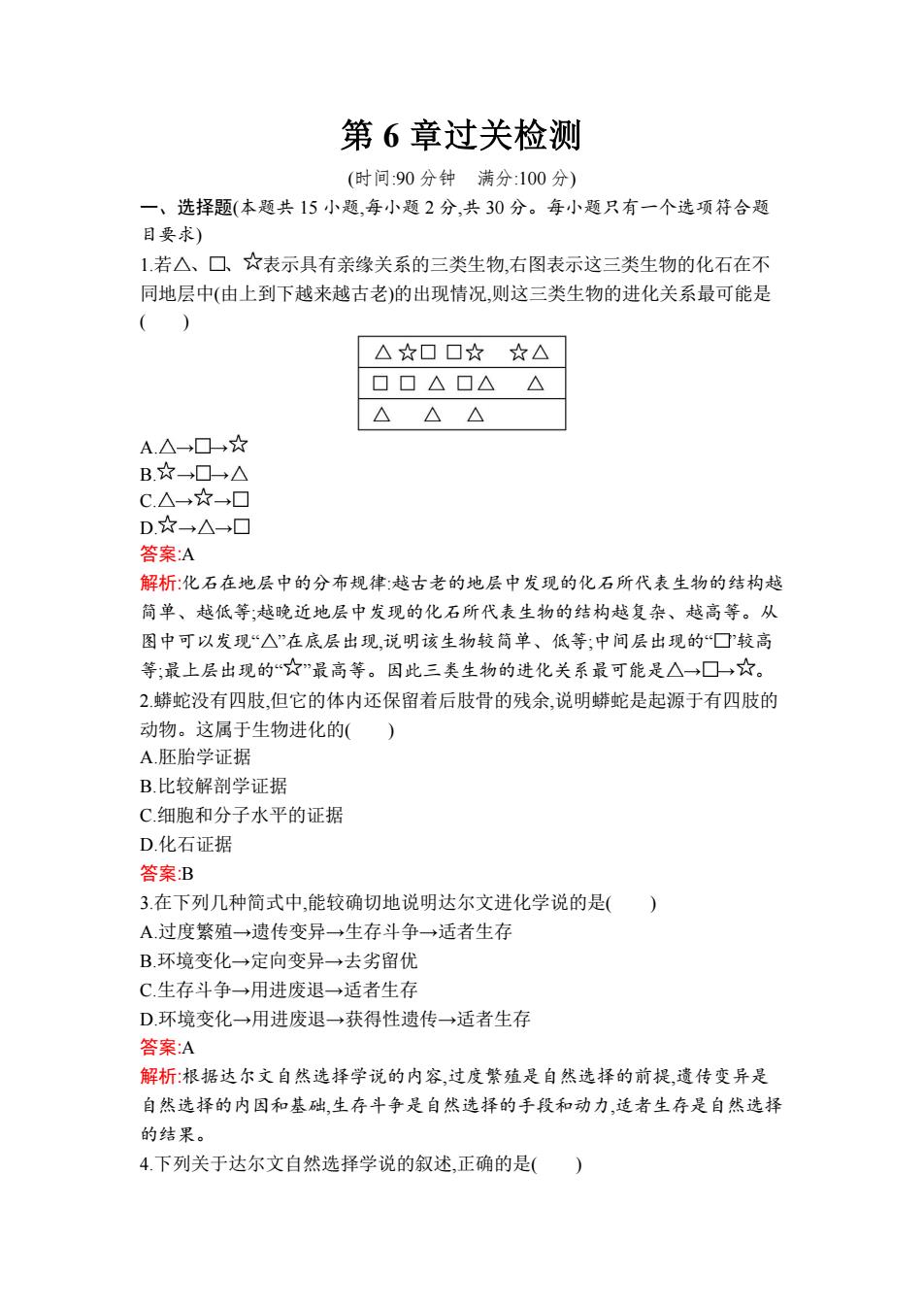

第6章过关检测 (时间:90分钟满分:100分)】 一、选择题(本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题 目要求) 1.若△、口、☆表示具有亲缘关系的三类生物,右图表示这三类生物的化石在不 同地层中(由上到下越来越古老)的出现情况,则这三类生物的进化关系最可能是 () △☆口口☆☆△ ▣▣△▣△ △ △△ A.△→☐→☆ B.☆→☐→△ C.△→☆□ D.☆→△→▣ 答案:A 解析:化石在地层中的分布规律:越古老的地层中发现的化石所代表生物的结构越 简单、越低等:越晚近地层中发现的化石所代表生物的结构越复杂、越高等。从 图中可以发现“△”在底层出现,说明该生物较简单、低等,中间层出现的“☐”较高 等;最上层出现的“☆”最高等。因此三类生物的进化关系最可能是△→☐→☆。 2.蟒蛇没有四肢,但它的体内还保留着后肢骨的残余,说明蟒蛇是起源于有四肢的 动物。这属于生物进化的( A.胚胎学证据 B.比较解剖学证据 C.细胞和分子水平的证据 D.化石证据 答案B 3.在下列几种简式中,能较确切地说明达尔文进化学说的是() A.过度繁殖→遗传变异→生存斗争→适者生存 B.环境变化→定向变异→去劣留优 C.生存斗争→用进废退→适者生存 D环境变化→用进废退→获得性遗传→适者生存 答案:A 解析:根据达尔文自然选择学说的内容,过度繁殖是自然选择的前提,遗传变异是 自然选择的内因和基础,生存斗争是自然选择的手段和动力,适者生存是自然选择 的结果。 4.下列关于达尔文自然选择学说的叙述,正确的是( )

第 6 章过关检测 (时间:90 分钟 满分:100 分) 一、选择题(本题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分。每小题只有一个选项符合题 目要求) 1.若 、 、 表示具有亲缘关系的三类生物,右图表示这三类生物的化石在不 同地层中(由上到下越来越古老)的出现情况,则这三类生物的进化关系最可能是 ( ) A. → → B. → → C. → → D. → → 答案:A 解析:化石在地层中的分布规律:越古老的地层中发现的化石所代表生物的结构越 简单、越低等;越晚近地层中发现的化石所代表生物的结构越复杂、越高等。从 图中可以发现“ ”在底层出现,说明该生物较简单、低等;中间层出现的“ ”较高 等;最上层出现的“ ”最高等。因此三类生物的进化关系最可能是 → → 。 2.蟒蛇没有四肢,但它的体内还保留着后肢骨的残余,说明蟒蛇是起源于有四肢的 动物。这属于生物进化的( ) A.胚胎学证据 B.比较解剖学证据 C.细胞和分子水平的证据 D.化石证据 答案:B 3.在下列几种简式中,能较确切地说明达尔文进化学说的是( ) A.过度繁殖→遗传变异→生存斗争→适者生存 B.环境变化→定向变异→去劣留优 C.生存斗争→用进废退→适者生存 D.环境变化→用进废退→获得性遗传→适者生存 答案:A 解析:根据达尔文自然选择学说的内容,过度繁殖是自然选择的前提,遗传变异是 自然选择的内因和基础,生存斗争是自然选择的手段和动力,适者生存是自然选择 的结果。 4.下列关于达尔文自然选择学说的叙述,正确的是( )

A.在自然选择中,人类起着主导作用 B.自然选择所保留的变异,都是生物与生物进行斗争的结果 C.自然选择过程中保留下来的个体有的对人有利,有的对人不利,所以自然选择是 不定向的 D.“适者生存,不适者被淘汰”的过程中,起主导作用的是环境条件 答案D 解析:在自然选择中,起着主导作用的是自然环境,A项错误。自然选择所保留的 变异,是生物与生物或者生物与环境进行斗争的结果,B项错误。生物的变异是不 定向的,而自然选择是定向的,C项错误。“适者生存,不适者被淘汰”的过程中,起 主导作用的是环境条件D项正确。 5.下列关于生物进化理论的叙述,错误的是() A.拉马克的进化学说认为生物进化的原因是用进废退和获得性遗传 B.达尔文自然选择学说揭示了生物的适应性和多样性是变异的结果 C现代生物进化论认为生物进化的实质是自然选择作用下种群基因频率的定向 改变 D.生物进化理论在生物进化的原因等方面依然存在不同观点 答案B 解析:达尔文自然选择学说揭示了生物的适应性和多样性是进化的结果,生物进化 理论在生物进化的原因等方面依然存在不同观,点,如有学者认为,决定生物进化方 向的是中性突变的逐渐积累。 6.下列关于种群、变异、进化的叙述,正确的是( ) A.一个种群中全部个体所含有的全部基因称为这个种群的基因库 B.种群中的每一个体产生的变异都是定向的 C.基因频率的变化不受环境的影响 D.生物进化的结果一定是形成新的物种 答案:A 解析:生物的变异是不定向的,B项错误。环境变化会引起种群基因频率的改变, 如浅色桦尺蛾变为深色桦尺蛾的过程,C项错误。新物种的形成一定经过生殖隔 离,生物进化不一定导致形成新物种D项错误。 7.一对等位基因(F、)位于常染色体上。经调查,兔群中雌兔的基因型频率为F℉ 30%、Ff60%、ff10%:雄兔的基因型频率为FF20%、Ff40%、ff40%。假设随 机交配,且子代的生活力一致,则子代中( ) A基因型频率改变,该群体发生了进化 B.Ff的基因型频率为52% C.F基因的频率在雌兔中为60%,在雄兔中为40% D.雌兔、雄兔的基因型频率不同,进化方向相同 答案B

A.在自然选择中,人类起着主导作用 B.自然选择所保留的变异,都是生物与生物进行斗争的结果 C.自然选择过程中保留下来的个体有的对人有利,有的对人不利,所以自然选择是 不定向的 D.“适者生存,不适者被淘汰”的过程中,起主导作用的是环境条件 答案:D 解析:在自然选择中,起着主导作用的是自然环境,A 项错误。自然选择所保留的 变异,是生物与生物或者生物与环境进行斗争的结果,B 项错误。生物的变异是不 定向的,而自然选择是定向的,C 项错误。“适者生存,不适者被淘汰”的过程中,起 主导作用的是环境条件,D 项正确。 5.下列关于生物进化理论的叙述,错误的是( ) A.拉马克的进化学说认为生物进化的原因是用进废退和获得性遗传 B.达尔文自然选择学说揭示了生物的适应性和多样性是变异的结果 C.现代生物进化论认为生物进化的实质是自然选择作用下种群基因频率的定向 改变 D.生物进化理论在生物进化的原因等方面依然存在不同观点 答案:B 解析:达尔文自然选择学说揭示了生物的适应性和多样性是进化的结果;生物进化 理论在生物进化的原因等方面依然存在不同观点,如有学者认为,决定生物进化方 向的是中性突变的逐渐积累。 6.下列关于种群、变异、进化的叙述,正确的是( ) A.一个种群中全部个体所含有的全部基因称为这个种群的基因库 B.种群中的每一个体产生的变异都是定向的 C.基因频率的变化不受环境的影响 D.生物进化的结果一定是形成新的物种 答案:A 解析:生物的变异是不定向的,B 项错误。环境变化会引起种群基因频率的改变, 如浅色桦尺蛾变为深色桦尺蛾的过程,C 项错误。新物种的形成一定经过生殖隔 离,生物进化不一定导致形成新物种,D 项错误。 7.一对等位基因(F、f)位于常染色体上。经调查,兔群中雌兔的基因型频率为 FF 30%、Ff 60%、ff 10%;雄兔的基因型频率为 FF 20%、Ff 40%、ff 40%。假设随 机交配,且子代的生活力一致,则子代中( ) A.基因型频率改变,该群体发生了进化 B.Ff 的基因型频率为 52% C.F 基因的频率在雌兔中为 60%,在雄兔中为 40% D.雌兔、雄兔的基因型频率不同,进化方向相同 答案:B

解析:生物进化的实质是种群基因频率的改变,该种群随机交配,且子代的生活力 一致,则基因频率不会发生改变,即该种群没有发生进化。雌兔中F基因的频率为 30%+60%×(1/2)=60%,f基因的频率为1-60%=40%,雄兔中F基因的频率为 20%+40%×(1/2)=40%,f基因的频率为1-40%=60%:随机交配后,子代的基因频率 不变,根据遗传平衡定律,子代中Ff的基因型频率为 60%×60%+40%×40%=52%,F℉的基因型频率为60%×40%=24%,ff的基因型频率 为40%×60%=24%。由上述分析可知,在子代中,F基因的频率在雌兔、雄兔中均 为50%,雌兔、雄兔的基因型频率相同,说明进化方向不同。 8.下列关于生物进化的叙述,正确的是() A经常使用抗生素,会引起病菌向耐药性方向不断变异,从而产生耐药性 B.自然选择是定向的,而生物的变异是不定向的 C.基因型为D的高茎豌豆逐代自交的过程中,纯种高茎的基因型频率在增加,表 明豌豆正在进化 D.自然选择是生物进化的内因 答案B 解析:经常使用抗生素,会对病菌的耐药性变异进行选择,但不会引起病菌发生耐 药性变异,A项错误。生物进化的实质是种群基因频率的改变,而并非基因型频率 的改变,C项错误。遗传变异是生物进化的内因,D项错误。 9.调查发现某种蜣螂提高了生活品位”,不仅吃粪便,还取食蜈蚣、千足虫等。与 普通蜣螂相比,这种蜣螂后腿较卷曲,便于捕猎,头部较窄而长,便于进食动物内 脏。下列相关说法错误的是() A.从进化的角度看,这种蜣螂与普通蜣螂存在生殖隔离 B.从变异角度看,这种蜣螂后腿卷曲的出现是因为突变 C.与普通蜣螂相比较,这种蜣螂类型的形态是自然选择的结果 D.与普通蜣螂相比较,这种蜣螂种群的某些基因频率发生改变 答案:A 解析:题千中没有指出该蜣螂与普通蜣螂是不是同种生物,无法判断它们之间是否 存在生殖隔离;由于突变的存在,蜣螂种群中存在普通蜣螂和“生活品味”提高的蜣 螂,由于自然环境的定向选择,“生活品味”提高的蜣螂中某些基因的频率提高。 10.下列有关种群和物种形成的叙述,错误的是( A.发生在生物体内的基因突变,有可能使种群的基因频率发生变化 B.两个种群间的生殖隔离一旦形成,这两个种群就属于两个物种 C.物种都是经过长期的地理隔离,最后出现生殖隔离而形成的 D.一个物种可形成多个种群,但一个种群只能属于一个物种 答案:C 解析:新物种的形成一般是经过长期的地理隔离而出现生殖隔离。但新物种的形 成不一定都需要经过地理隔离,如植物多倍体的形成

解析:生物进化的实质是种群基因频率的改变,该种群随机交配,且子代的生活力 一致,则基因频率不会发生改变,即该种群没有发生进化。雌兔中 F 基因的频率为 30%+60%×(1/2)=60%,f 基因的频率为 1-60%=40%,雄兔中 F 基因的频率为 20%+40%×(1/2)=40%,f 基因的频率为 1-40%=60%;随机交配后,子代的基因频率 不变,根据遗传平衡定律,子代中 Ff 的基因型频率为 60%×60%+40%×40%=52%,FF 的基因型频率为 60%×40%=24%,ff 的基因型频率 为 40%×60%=24%。由上述分析可知,在子代中,F 基因的频率在雌兔、雄兔中均 为 50%,雌兔、雄兔的基因型频率相同,说明进化方向不同。 8.下列关于生物进化的叙述,正确的是( ) A.经常使用抗生素,会引起病菌向耐药性方向不断变异,从而产生耐药性 B.自然选择是定向的,而生物的变异是不定向的 C.基因型为 Dd 的高茎豌豆逐代自交的过程中,纯种高茎的基因型频率在增加,表 明豌豆正在进化 D.自然选择是生物进化的内因 答案:B 解析:经常使用抗生素,会对病菌的耐药性变异进行选择,但不会引起病菌发生耐 药性变异,A 项错误。生物进化的实质是种群基因频率的改变,而并非基因型频率 的改变,C 项错误。遗传变异是生物进化的内因,D 项错误。 9.调查发现某种蜣螂提高了“生活品位”,不仅吃粪便,还取食蜈蚣、千足虫等。与 普通蜣螂相比,这种蜣螂后腿较卷曲,便于捕猎,头部较窄而长,便于进食动物内 脏。下列相关说法错误的是( ) A.从进化的角度看,这种蜣螂与普通蜣螂存在生殖隔离 B.从变异角度看,这种蜣螂后腿卷曲的出现是因为突变 C.与普通蜣螂相比较,这种蜣螂类型的形态是自然选择的结果 D.与普通蜣螂相比较,这种蜣螂种群的某些基因频率发生改变 答案:A 解析:题干中没有指出该蜣螂与普通蜣螂是不是同种生物,无法判断它们之间是否 存在生殖隔离;由于突变的存在,蜣螂种群中存在普通蜣螂和“生活品味”提高的蜣 螂,由于自然环境的定向选择,“生活品味”提高的蜣螂中某些基因的频率提高。 10.下列有关种群和物种形成的叙述,错误的是( ) A.发生在生物体内的基因突变,有可能使种群的基因频率发生变化 B.两个种群间的生殖隔离一旦形成,这两个种群就属于两个物种 C.物种都是经过长期的地理隔离,最后出现生殖隔离而形成的 D.一个物种可形成多个种群,但一个种群只能属于一个物种 答案:C 解析:新物种的形成一般是经过长期的地理隔离而出现生殖隔离。但新物种的形 成不一定都需要经过地理隔离,如植物多倍体的形成

11.某地区的一种壁虎,主要以小虫子为食,有一条像叶片一样宽大的尾巴,斑驳的 体色像岩石或树干,便于伪装,具有修长的身形和四肢配上巨大的双眼,能很好地 适应丛林环境。该地区还有另一种壁虎,其背腹扁平,身上排列着立鳞或杂有疣 鳞,指、趾端扩展,其下方形成皮肤皱襞,密布腺毛,有黏附能力,可在墙壁、天花板 或光滑的平面上迅速爬行。下列相关叙述正确的是( A.该地区的所有壁虎一定能够构成一个生物种群 B.若两种壁虎能够杂交,则表明这两种壁虎没有生殖隔离 C.这两种壁虎种群基因库中的基因有的相同,有的不同 D两种壁虎形态的差异是在不同自然选择下不定向进化的结果 答案:C 解析:若该地区的两种壁虎之间存在生殖隔离,则两者不是同一物种,不能构成一 个生物种群,A项错误。若两种壁虎能够杂交,并且产生的后代是可育的,则表明 这两种壁虎是同一个物种,不存在生殖隔离,B项错误。两种壁虎形态的差异是在 不同自然选择下定向进化的结果,D项错误。 12.下图所示为种群与物种的关系图解。下列有关叙述错误的是( 物种1 基因交流 基因交流 种群 种群2 物种2 地理隔离 生殖隔离 A.从图中可以看出,一个物种可以有很多种群,这些种群间存在地理隔离,导致基 因不能自由交流 B.若物种2是由物种1进化而来的,则物种1一定发生了基因频率的改变 C.由物种1形成物种2的必要条件是地理隔离 D.若种群1与种群2的基因频率都发生了改变,则这两个种群都在进化 答案:C 解析:隔离是新物种形成的必要条件,新物种的形成通常要经过长期的地理隔离而 达到生殖隔离,但并不是所有新物种的形成都需要经过地理隔离。 13.有人将欧洲家兔带到某小岛上,若干年之后,这些兔子的后代不能与欧洲家兔 杂交产生后代。下列叙述错误的是() A.地理环境决定了两个种群产生不同的变异 B.不同的环境对这两个种群的变异进行了选择 C.两个种群已产生生殖隔离,成为不同的物种 D.生殖隔离是形成新物种的必要条件 答案:A

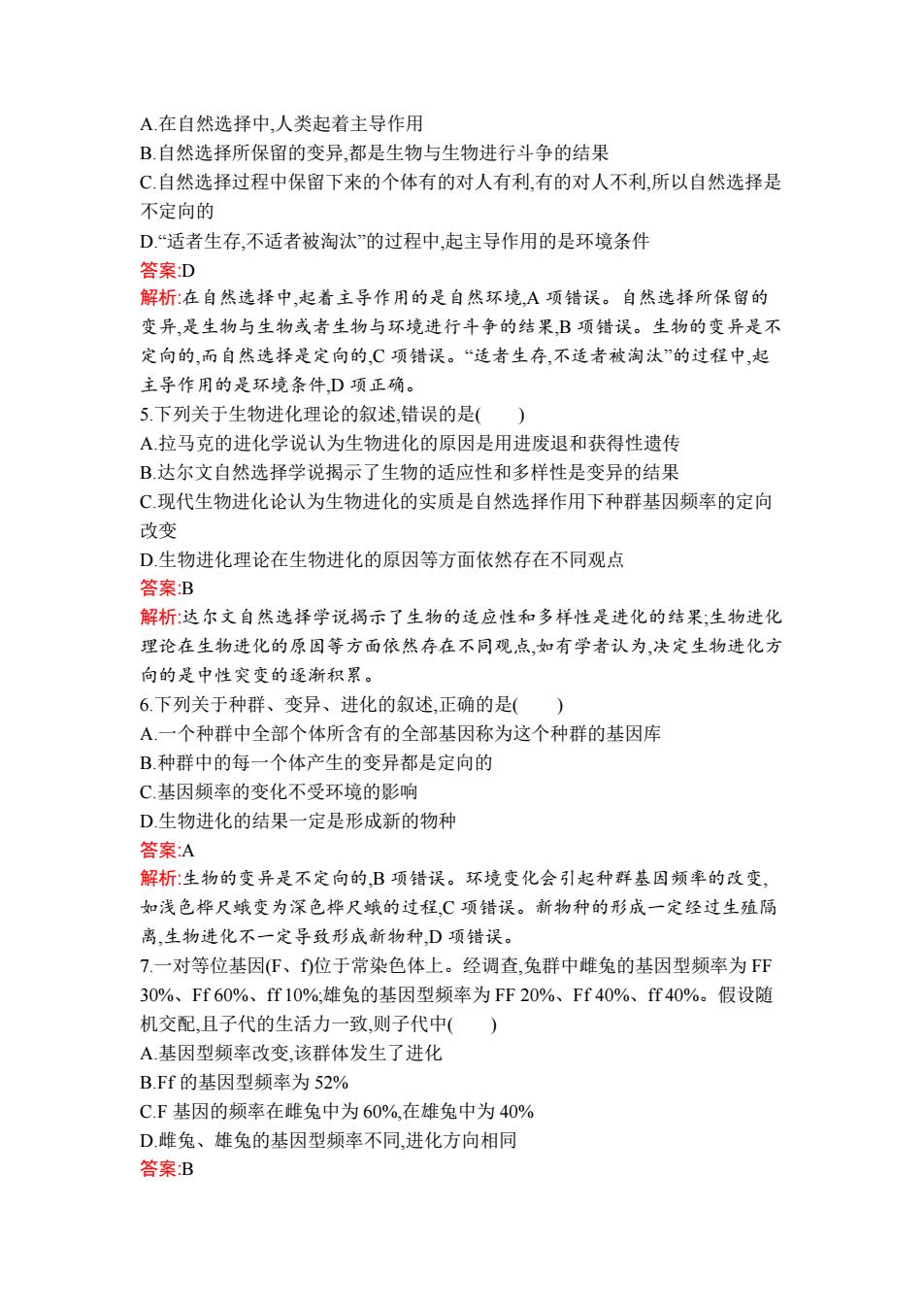

11.某地区的一种壁虎,主要以小虫子为食,有一条像叶片一样宽大的尾巴,斑驳的 体色像岩石或树干,便于伪装,具有修长的身形和四肢,配上巨大的双眼,能很好地 适应丛林环境。该地区还有另一种壁虎,其背腹扁平,身上排列着立鳞或杂有疣 鳞,指、趾端扩展,其下方形成皮肤皱襞,密布腺毛,有黏附能力,可在墙壁、天花板 或光滑的平面上迅速爬行。下列相关叙述正确的是( ) A.该地区的所有壁虎一定能够构成一个生物种群 B.若两种壁虎能够杂交,则表明这两种壁虎没有生殖隔离 C.这两种壁虎种群基因库中的基因有的相同,有的不同 D.两种壁虎形态的差异是在不同自然选择下不定向进化的结果 答案:C 解析:若该地区的两种壁虎之间存在生殖隔离,则两者不是同一物种,不能构成一 个生物种群,A 项错误。若两种壁虎能够杂交,并且产生的后代是可育的,则表明 这两种壁虎是同一个物种,不存在生殖隔离,B 项错误。两种壁虎形态的差异是在 不同自然选择下定向进化的结果,D 项错误。 12.下图所示为种群与物种的关系图解。下列有关叙述错误的是( ) A.从图中可以看出,一个物种可以有很多种群,这些种群间存在地理隔离,导致基 因不能自由交流 B.若物种 2 是由物种 1 进化而来的,则物种 1 一定发生了基因频率的改变 C.由物种 1 形成物种 2 的必要条件是地理隔离 D.若种群 1 与种群 2 的基因频率都发生了改变,则这两个种群都在进化 答案:C 解析:隔离是新物种形成的必要条件,新物种的形成通常要经过长期的地理隔离而 达到生殖隔离,但并不是所有新物种的形成都需要经过地理隔离。 13.有人将欧洲家兔带到某小岛上,若干年之后,这些兔子的后代不能与欧洲家兔 杂交产生后代。下列叙述错误的是( ) A.地理环境决定了两个种群产生不同的变异 B.不同的环境对这两个种群的变异进行了选择 C.两个种群已产生生殖隔离,成为不同的物种 D.生殖隔离是形成新物种的必要条件 答案:A

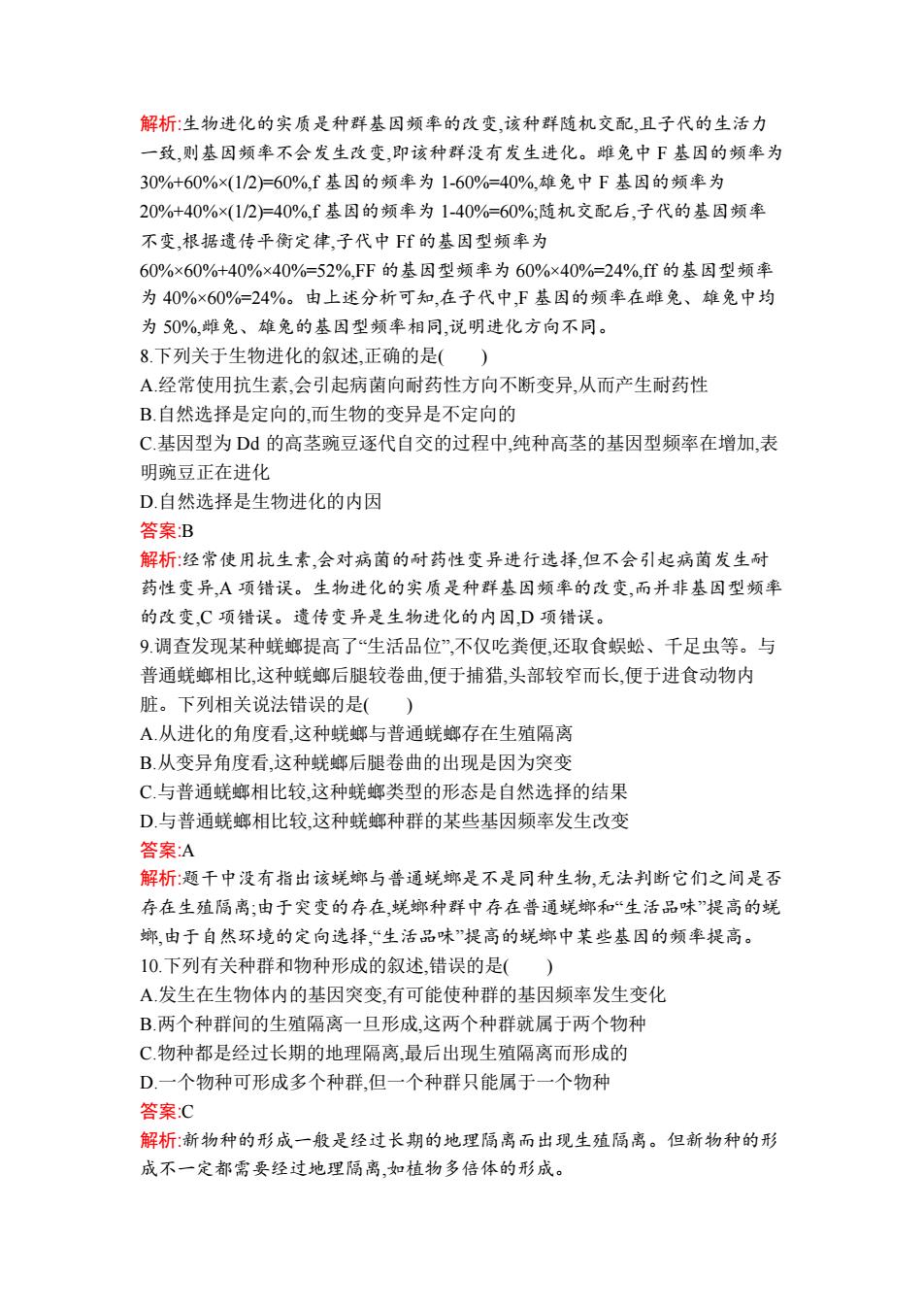

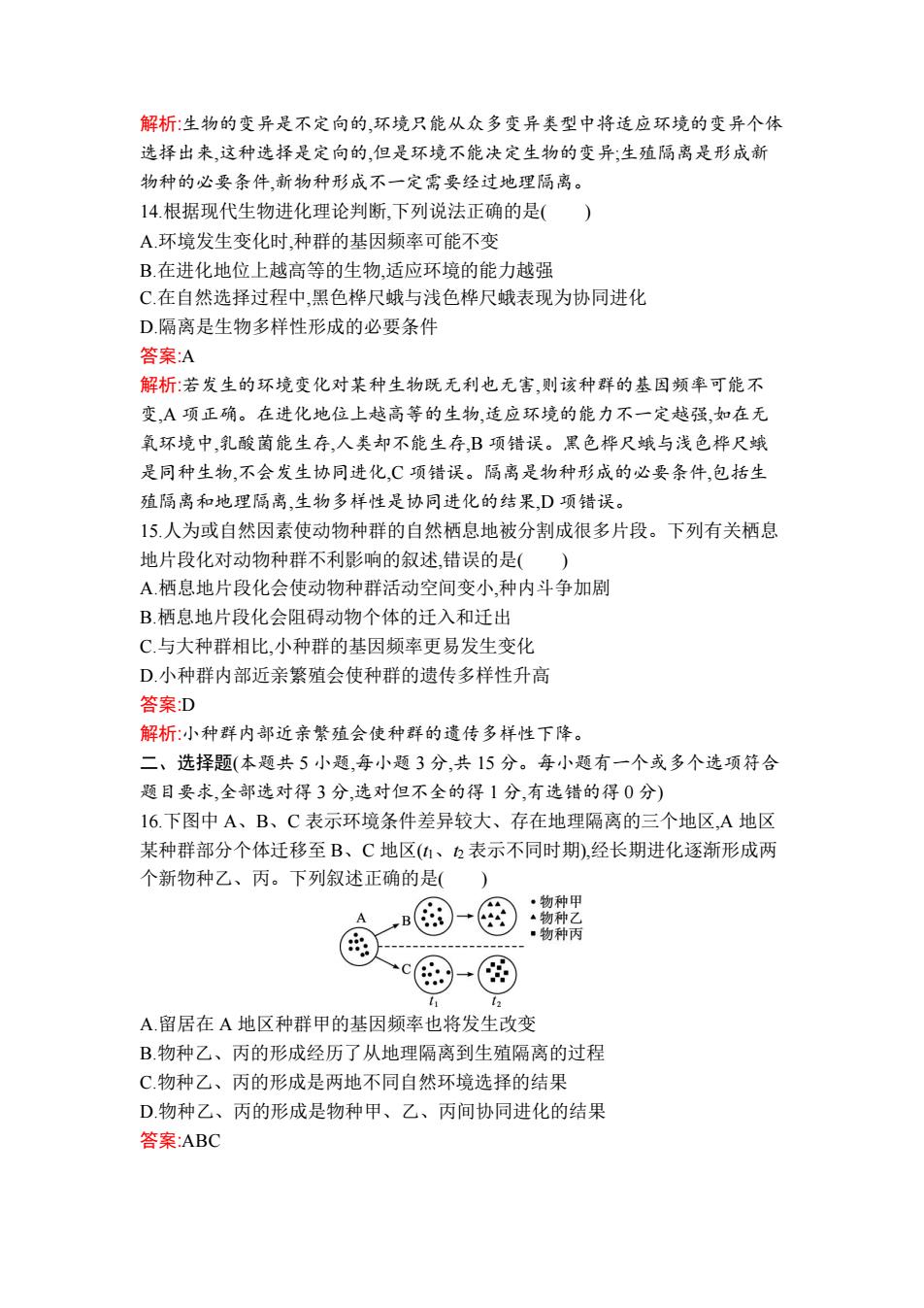

解析:生物的变异是不定向的,环境只能从众多变异类型中将适应环境的变异个体 选择出来,这种选择是定向的,但是环境不能决定生物的变异,生殖隔离是形成新 物种的必要条件,新物种形成不一定需要经过地理隔离。 14.根据现代生物进化理论判断,下列说法正确的是() A.环境发生变化时,种群的基因频率可能不变 B.在进化地位上越高等的生物,适应环境的能力越强 C.在自然选择过程中,黑色桦尺蛾与浅色桦尺蛾表现为协同进化 D.隔离是生物多样性形成的必要条件 答案:A 解析:若发生的环境变化对某种生物既无利也无害,则该种群的基因频率可能不 变,A项正确。在进化地位上越高等的生物,适应环境的能力不一定越强,如在无 氧环境中,乳酸菌能生存,人类却不能生存,B项错误。黑色桦尺蛾与浅色桦尺蛾 是同种生物,不会发生协同进化,C项错误。隔离是物种形成的必要条件,包括生 殖隔离和地理隔离,生物多样性是协同进化的结果,D项错误。 15.人为或自然因素使动物种群的自然栖息地被分割成很多片段。下列有关栖息 地片段化对动物种群不利影响的叙述,错误的是( A栖息地片段化会使动物种群活动空间变小,种内斗争加剧 B.栖息地片段化会阻碍动物个体的迁入和迁出 C.与大种群相比,小种群的基因频率更易发生变化 D.小种群内部近亲繁殖会使种群的遗传多样性升高 答案D 解析:小种群内部近亲繁殖会使种群的遗传多样性下降。 二、选择题(本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合 题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分) 16.下图中A、B、C表示环境条件差异较大、存在地理隔离的三个地区,A地区 某种群部分个体迁移至B、C地区(、2表示不同时期),经长期进化逐渐形成两 个新物种乙、丙。下列叙述正确的是( ·物种甲 A 4物种乙 ·物种丙 A.留居在A地区种群甲的基因频率也将发生改变 B.物种乙、丙的形成经历了从地理隔离到生殖隔离的过程 C.物种乙、丙的形成是两地不同自然环境选择的结果 D.物种乙、丙的形成是物种甲、乙、丙间协同进化的结果 答案:ABC

解析:生物的变异是不定向的,环境只能从众多变异类型中将适应环境的变异个体 选择出来,这种选择是定向的,但是环境不能决定生物的变异;生殖隔离是形成新 物种的必要条件,新物种形成不一定需要经过地理隔离。 14.根据现代生物进化理论判断,下列说法正确的是( ) A.环境发生变化时,种群的基因频率可能不变 B.在进化地位上越高等的生物,适应环境的能力越强 C.在自然选择过程中,黑色桦尺蛾与浅色桦尺蛾表现为协同进化 D.隔离是生物多样性形成的必要条件 答案:A 解析:若发生的环境变化对某种生物既无利也无害,则该种群的基因频率可能不 变,A 项正确。在进化地位上越高等的生物,适应环境的能力不一定越强,如在无 氧环境中,乳酸菌能生存,人类却不能生存,B 项错误。黑色桦尺蛾与浅色桦尺蛾 是同种生物,不会发生协同进化,C 项错误。隔离是物种形成的必要条件,包括生 殖隔离和地理隔离,生物多样性是协同进化的结果,D 项错误。 15.人为或自然因素使动物种群的自然栖息地被分割成很多片段。下列有关栖息 地片段化对动物种群不利影响的叙述,错误的是( ) A.栖息地片段化会使动物种群活动空间变小,种内斗争加剧 B.栖息地片段化会阻碍动物个体的迁入和迁出 C.与大种群相比,小种群的基因频率更易发生变化 D.小种群内部近亲繁殖会使种群的遗传多样性升高 答案:D 解析:小种群内部近亲繁殖会使种群的遗传多样性下降。 二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。每小题有一个或多个选项符合 题目要求,全部选对得 3 分,选对但不全的得 1 分,有选错的得 0 分) 16.下图中 A、B、C 表示环境条件差异较大、存在地理隔离的三个地区,A 地区 某种群部分个体迁移至 B、C 地区(t1、t2 表示不同时期),经长期进化逐渐形成两 个新物种乙、丙。下列叙述正确的是( ) A.留居在 A 地区种群甲的基因频率也将发生改变 B.物种乙、丙的形成经历了从地理隔离到生殖隔离的过程 C.物种乙、丙的形成是两地不同自然环境选择的结果 D.物种乙、丙的形成是物种甲、乙、丙间协同进化的结果 答案:ABC