第一章 战国文字的发现和研究 的考释文字专文【20】,这些文章大多都收在朱德熙《朱德熙古文字论集》、裘锡圭《古 文字论集》二书之中。他们掌握材料娴熟,方法严谨,因此对未识的战国文字多有创获, 也为后进树立了优秀的典范。 建国以来出土了几批具有断代意义的铜器群,直接地推动了战国文字的研究。有关 这些典型铜器群的研究成果斐然可观。例如:蔡侯墓铜器群一向认为是春秋战国之际的 蔡器,经郭沫若、李学勤、陈梦家、史树青、孙百朋、唐兰、于省吾、裘锡圭等学者多 年讨论,现在基本可以确定为春秋晚期蔡侯申之器。鄂君启车节、舟节的内容涉及到楚 文字和楚地理的广泛领域,殷涤非、罗长铭、郭沫若、谭其骧、商承祚、于省吾、黄盛 璋、刘和惠、姚汉源、陈伟、朱德熙、李家浩、何琳仪等学者详加考证【21】,铭文基本 可通。有关中山王墓铜器群的研究尤为集中,其中以张政烺、朱德熙、裘锡圭、李学勤、 李零、于豪亮等学者的考释最为详备【22】。张守中撰集的《中山王髻器文字编》,是一 部摹写精美的文字汇编资料。曾侯乙墓乐器铭文起初发表了部分原始资料,全部资料当 时只有文字隶定【23】,裘锡圭、李家浩就其中症结性的文字予以讨论【24】,解决许多 释读方面的问题。嗣后,全部资料著录于《曾侯乙墓》。其中有关乐理方面,也有许多学 者撰文研究【25】。有关乐器铭文部分的资料也全部陆续发表【26】。黄盛璋《试论三晋 兵器的国别和年代及其相关问题》【27】,是研究战国兵器铭文不可多得的长文。该文把 90余件兵器铭文分别归属韩、赵、魏三国,对其铭刻款式、文字特点、职官制度、铸造 地点均有详密考证。嗣后,黄氏又发表2篇讨论齐国、燕国、秦国兵器铭文的长文【28】, 是上文的姊妹作。林清源《两周青铜句兵铭文汇考》也涉及到战国兵器铭文的诸多问题 【29】。凡此,对战国文字分国、断代和史地研究都有重要的参考价值。《殷周金文集成》 是近年出版最为完备的金文资料,其中战国兵器铭文凡752件(戈戟类341件、矛类117 件、剑类122件、杂兵类122件、车马器50件),这一统计数字未必尽确(若干春秋晚期 或可移入战国,尚有若干伪器似可剔出)。如果再加上《集成》编纂以后公布的材料,战 国兵器铭文约800余件,应该说还是比较保守的数字。围绕这些兵器铭文予以考证的文 章也相继发表【30】。除《集成》之外,王振华《台湾古越阁藏青铜兵器精粹展》,张光 裕、吴振武《武陵新见古兵三十六器集录》,是收录兵器铭文比较丰富的两种专门资料。 继《两周金文辞大系》之后,日本学者白川静编纂的《金文通释》堪称皇皇巨制。《通 释》收录大量战国铜器铭文,体例比《大系》更为完备,甚便读者。马承源主编《商周 青铜器铭文选》“东周”部分按地区分类收录战国铜器,也可资参考。李学勤《东周与秦 代文明》是一部考古学专著,其中对许多战国文字资料进行分国和断代,有很重要的学 术价值。许学仁《战国文字分域与断代研究》【31】,在分域和断代研究方面做了许多细 致的工作。近几十年,楚系铜器出土的数量,在列国之中遥遥领先,这有利于有铭铜器 的断代。近年刘彬徽、李零结合考古器形学对有铭楚系铜器进行编年【32】。若干铭文的 考证详见“分域概述”。 侯马盟书的发现引起学者极大的兴趣,郭沫若、唐兰、朱德熙、裘锡圭、张领、高 13

第一章战国文字的发现和研究 明等学者均有专文考证【33】。山西省文物工作委员会编纂的《侯马盟书》除载盟书照片、 墓本之外,还附有“释文”、“综论”、“字表”等,尤便阅读和研究。1930年、1934年、 1935年,在河南温县曾多次发现与侯马盟书性质相近的盟书,仅存11片,或称“沁阳盟 书”【34】。继侯马盟书发现之后,温县又发现大量的温县盟书,部分材料已整理发表, 简报后附有研究论文【35】。据云温县盟书全部资料即将公布。石刻文字方面,唐兰提出 石鼓文为战国文字说【36】,在学术界引起强烈反响。诅楚文、行气玉铭、守丘石刻等也 有专文考释【37】。近年,石器文字的综合研究逐渐受到重视【38】。 王毓铨《我国古代货币的起源和发展》、郑家相《中国古代货币发展史》和王献唐《中 国古代货币通论》三书,是建国以后出版的较为重要的古代货币专著。这些专著对战国货 币使用的范围和历史演变予以详尽介绍,对货币文字的释读也有一定参考价值。至于专门 考释货币文字的论文,当首推裘锡圭《战国货币考》(12篇)创获最多【39】。其中对“漆 垣”、“榆次”、“圁阳”、“南行唐”诸币文的释读都相当精彩。另外,曾庸、李家浩、吴振 武、骈宇骞、李学勤等也有考释战国货币的专文【40】。商承祚、王贵忱、谭棣华合著《先 秦货币文编》,是第一部先秦货币文字字典。正编收313字,附录收534字。该书搜辑材 料比较丰富,尤其甄采若干罕见的私家拓本,弥足珍贵。但该书吸收最新研究成果较少, 隶定也间有可商【41】。张领《古币文编》是又一部先秦货币文字字典,正编收322字, 附录收509字,计897字(包括合文)。该书多取材实物拓本,每字下标明品类、辞例、 出处,尤便使用。若干误释已有文修正【42】。马飞海等《中国历代货币大系》(第一卷) 是迄今为止收录拓本最为丰富的资料总汇,编号4343,可谓洋洋大观。或对该书释文予以 校订【43】,纠正许多误释。朱活等《中国钱币大辞典·先秦编》收集资料亦可补苴《货 系》,且有简明考释。该书与《货系》一样,吸取最新科研成果较少。何琳仪《古币丛考》 收录25篇论文,其内容“几乎包括了先秦时代各地区的各类货币…在判断各种货币的 国别和时代方面,作者较前人有不少进步。”【44】其释读也时有创见。至本书定稿时间(2001 年12月)为止,又见到黄锡全两部新著:《先秦货币研究》、《先秦货币通论》。前者收录 黄氏有关先秦货币研究论文37篇,多有新意,且多载新品;后者注重诸家的最新研究成 果,是对20世纪后半段货币文字研究的总结。 有关古玺研究的论文向来比较零散。黄质《宾虹艸堂玺印释文》是较早的一部考释 玺文专著。其中对若干玺文的释读颇为精审。例如:释“庆”、“郑”、“千”、“钒”、“饮”、 “蜡”等。文革以后,石志廉、黄盛璋、叶其峰、于豪亮、李学勤、裘锡圭、李家浩、 曹锦炎、汤余惠、何琳仪、王人聪、刘咋钊、施谢捷等都有专文考证战国古玺【45】。综述 古玺研究的论著有罗福颐《古玺印概论》、马国权《古玺文字概论》【46】、林素清《先秦 古玺文字研究》【47】、曹锦炎《古玺通论》、叶其峰《古印与古你印鉴定》等。以往秦 印一直是战国玺印研究的薄弱环节,近年王人聪《秦官印考叙》【48】、王辉《秦印通论》 【49】,尤其后者广搜秦印文字资料系统整理研究,才使这一局面得以扭转。20年前罗福 颐等编纂《古玺汇编》和《古玺文编》的出版,是建国以来对古玺整理和研究的最主要 14

第一章 战国文字的发现和研究 成果。前者收录套色古玺5708方,并附有释文:后者按《说文》顺序收录玺文2773字, 其中正编收录1432字、合文31字、附录1310字。二书互为表里,堪称集古玺大成的双 璧。尽管二书的隶定间有可商,附录也有可入正编者。(吴振武有专著予以校订【50】, 吴振武、施谢捷等还发表一系列论文,创获尤多【51】。)然而《玺汇》、《玺文》二书对 古玺研究所产生的深远影响,不可低估。除《玺汇》之外,若干博物馆、大学也相继编 辑印谱。例如: 《故宫博物院藏古玺印选》 《上海博物馆藏印选》 《天津艺术馆藏印选》 《湖南省博物院藏古玺印集》 《吉林出土古代官印》 《吉林大学藏古玺印选》 王人聪《新出历代玺印集录》补充许多新资料,大多数有出土地点,价值较高。萧 春源《珍秦斋古印展》、《珍秦斋藏印·战国篇》、《珍秦斋藏印·秦印篇》,是近年来个人 收藏最为丰富的印谱。最近施谢捷拟将所见新旧印谱及出土资料汇为一集,数量超过万 方,这几乎是《玺汇》数量的一倍,相信这批资料的公布必将使古玺研究又掀起一次热 潮。孙慰祖《古封泥集成》与1932年出版的《封泥汇编》相比,其收录战国封泥也有所 增加(六国封泥21方)。 有关陶文的考释多散见于各家研究其它品类战国文字的论文之中,专门考释陶文的 论文甚少【52】。其中,考古工作者对各国陶文的研究,颇值得重视【53】。最近,徐在国 正在编辑有关陶文考证方面的集解式大型工具书。李学勤《山东陶文的发现和著录》、《燕 齐陶文丛论》是两篇介绍齐系陶文的重要文献【54】,郑超《战国秦汉陶文研究概述》、董 珊《从新编全本季木藏陶谈到古陶文的发现与研究》比较系统地介绍百年来的陶文研究 【55】。1964年,台湾学者金祥恒《匋文编》出版。正编收408字,附录收90字,计582 字。该书比《看录》资料更为丰富,但惜未附辞例,不便使用。1990年,高明《古陶文汇 编》出版,这是迄今最为完备的陶文资料,编号2622。除少量商周陶文外,多为战国陶文。 全书按山东、河北、陕西、河南、山西、湖北等省出土地分类,这为陶文的分域研究提供 了最重要的依据。高明、葛英会《古陶文字徵》是在《汇编》的基础上编纂的陶文字书, 其得失已有学者评述【56】。袁仲一《秦代陶文》是一部专门汇集秦国陶文的资料,王辉 《秦文字集证》补充许多最新出土的秦陶文资料。 西汉发现的壁中书和西晋发现的汲冢书,分别是战国的齐系竹简和晋系竹简,以后 历史上就再未曾有过大宗战国竹简出土。建国以来,由于成批的楚简和秦简相继发现, 历史的缺环才重新衔接起来。仰天湖和信阳楚简资料已全部发表【57】,因此,论著较为 集中。史树青、余镐堂、罗福颐、李学勤、饶宗颐、商承祚、朱德熙、裘锡圭、李家浩、 刘雨、郭若愚、何琳仪等有专文和专著研究楚简【58】。中山大学古文字研究室《战国楚 15

第一章 战国文字的发现和研究 简研究》对七批楚简进行考释,有油印本行世。望山简资料丰富,但研究论文不多【59】 九店简《日书》资料重要,研究论文比较集中【60】。1991年,《包山楚简》出版。次年 报刊上即有若干学者撰文做出迅速反映,如李学勤、林凄、刘信芳等【61】。张光裕、袁 国华迅速编纂了《包山楚简文字编》。1992年10月,在南京大学召开“中国古文字研究 会第九届学术研讨会”。会议主题为战国文字,然而多数文章与包山楚简有关【62】。以 此为契机,掀起一次楚简热【63】。至今有关论文仍不绝如缕(详本书所附论著目录)。 以上研究论文,除少数文章综合论述之外,多属文字考释。有关包山简综合研究的专著 则有袁国华《包山楚简研究》(博士论文,1994年)、陈伟《包山楚简初探》等,后者分 析竹简文书部分具体而微,对考查楚国法律制度颇有启迪。郭店楚简发表以来,楚简已 成为战国文字研究的热点,有关论著不胜枚举(详见本书“分域概述”)。1998年,《郭店 楚墓竹简》出版。比起包山简,郭店简的公布引起更大的轰动。当年即在美国达慕思大 学召开郭店老子国际学术研讨会,中外学者对郭店简展开深入的讨论。嗣后,研究者对 郭店简的关注一发不可收拾。如果说对包山简的研究基本上还局限在古文字学、考古学 小圈子之内,那么对郭店简的研究则远远超出这一小圈子,而波及到哲学、思想史、文 献学等广阔领域。据2000年武汉大学中国文化研究院所编《郭店楚简国际学术研讨会论 文集》统计,共有研究专著、论文集26种,研究论文400余篇。短短不到3年期间,郭 店简在学术界的轰动效应,可谓史无前例。本书藏事前夕,适逢《上海博物馆藏战国楚 竹书(一)》出版,虽然这仅仅是上海简的一小部分,而简帛网已首发论文数十篇,引起 学术界的强烈反响。其中《孔子诗论》的资料,相信也会引起古典文学研究者的极大兴 趣。可以预言上海简80种“竹书”全部公布之时,必将会使我们对传统的学术史有一新 的认识。云梦秦简资料已基本发表【64】,研究成果甚多,可参中华书局编辑部《云梦秦 简研究》所附论著目录。放马滩秦简只公布部分资料【65】,全部资料尚在整理之中。青 川木牍是先秦罕见的木牍文字资料,有关研究论文也很多【66】。 40年代初发现的长沙帛书,建国以后有许多学者撰文研究,曾经引起中外学者的广 泛注目【67】。1972年,澳大利亚学者巴纳在其专著中公布了帛书红外线照片,并附摹本 【68】。红外线照片字迹清晰,直接推动了帛书的深入研究。据红外线照片或摹本,林已 奈夫、巴纳、严一萍、金祥恒、陈邦怀、李学勤、李零、饶宗颐、曾宪通、曹锦炎、高 明、何琳仪、朱德熙等相继撰写论文和专著【69】,解决了许多旧摹本不能解决的问题。 李零《长沙子弹库战国楚帛书研究》、饶宗颐、曾宪通《楚帛书》是两部研究帛书的专著。 饶宗颐、曾宪通《楚地出土文献三种研究·长沙子弹库楚帛书研究》后出转精,对以往 楚帛书的性质、文字、月名、艺术等方面加以综述。饶、曾之书附有放大3.3倍的红外 线照片,文字比以往材料更加清晰。曾宪通《长沙楚帛书文字编》是侧重楚帛书文字释 读的工具书,甚便读者。 战国文字形体歧异,但并非漫无规律可寻。以往学者对这些规律的探索, 零星散见 诸家论文之中。汤余惠撰写长文比较系统地归纳战国文字形体变化规律【70】,是有意义 16

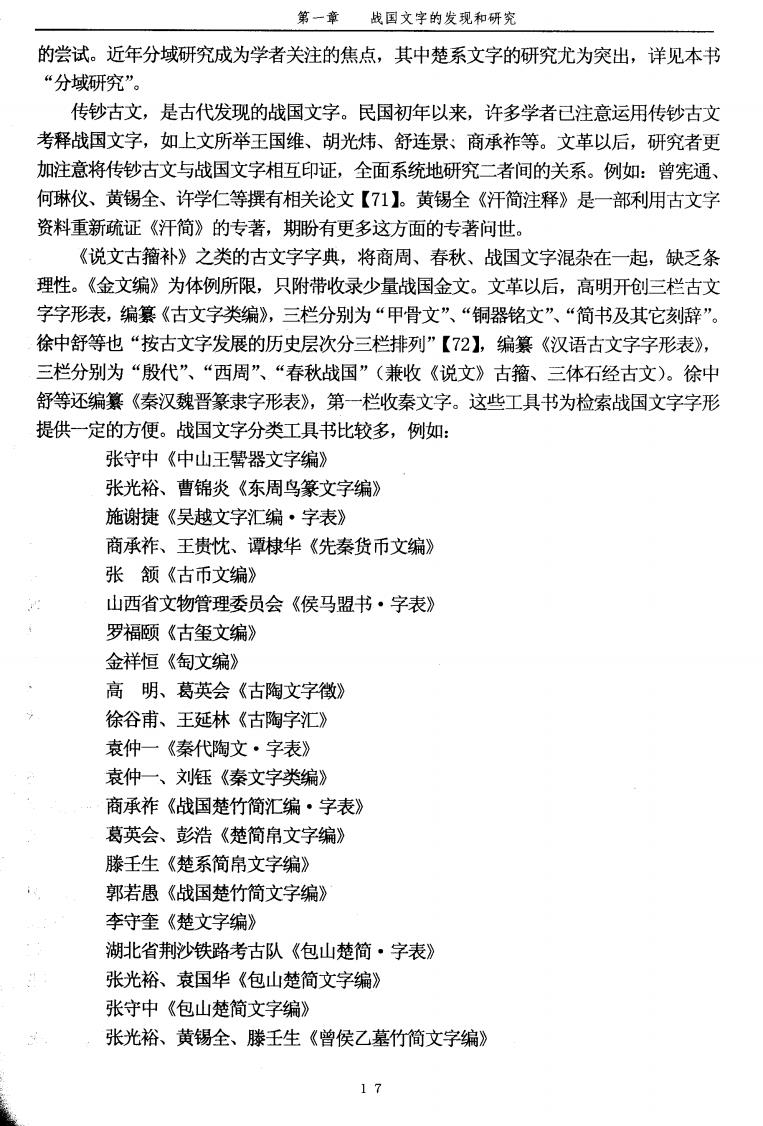

第一章 战国文字的发现和研究 的尝试。近年分域研究成为学者关注的焦点,其中楚系文字的研究尤为突出,详见本书 “分域研究”。 传钞古文,是古代发现的战国文字。民国初年以来,许多学者已注意运用传钞古文 考释战国文字,如上文所举王国维、胡光炜、舒连景:商承祚等。文革以后,研究者更 加注意将传钞古文与战国文字相互印证,全面系统地研究二者间的关系。例如:曾宪通、 何琳仪、黄锡全、许学仁等撰有相关论文【71】。黄锡全《汗简注释》是一部利用古文字 资料重新疏证《汗简》的专著,期盼有更多这方面的专著问世。 《说文古籀补》之类的古文字字典,将商周、春秋、战国文字混杂在一起,缺乏条 理性。《金文编》为体例所限,只附带收录少量战国金文。文革以后,高明开创三栏古文 字字形表,编纂《古文字类编》,三栏分别为“甲骨文”、“铜器铭文”、“简书及其它刻辞”。 徐中舒等也“按古文字发展的历史层次分三栏排列”【72】,编纂《汉语古文字字形表》, 三栏分别为“殷代”、“西周”、“春秋战国”(兼收《说文》古籀、三体石经古文)。徐中 舒等还编纂《秦汉魏晋篆隶字形表》,第一栏收秦文字。这些工具书为检索战国文字字形 提供一定的方便。战国文字分类工具书比较多,例如: 张守中《中山王髻器文字编》 张光裕、曹锦炎《东周鸟篆文字编》 施谢捷《吴越文字汇编·字表》 商承祚、王贵忱、谭棣华《先秦货币文编》 张额《古币文编》 山西省文物管理委员会《侯马盟书·字表》 罗福颐《古玺文编》 金祥恒《匋文编》 高明、葛英会《古陶文字徵》 徐谷甫、王延林《古陶字汇》 袁仲一《秦代陶文·字表》 袁仲一、刘钰《秦文字类编》 商承祚《战国楚竹简汇编·字表》 葛英会、彭浩《楚简帛文字编》 滕壬生《楚系简帛文字编》 郭若愚《战国楚竹简文字编》 李守奎《楚文字编》 湖北省荆沙铁路考古队《包山楚简·字表》 张光裕、袁国华《包山楚简文字编》 张守中《包山楚简文字编》 张光裕、黄锡全、滕壬生《曾侯乙墓竹简文字编》 17