教学目的: 通过本整学习要求学生把握马克思主义唯物论和辩证法的基本原理,着重了解世界的物质统一性和实践的基本观 点,掌握唯物辩证法的基本规律和根本方法,为树立科学的世界观打下理论基础。 教学重点 1.哲学和哲学的基本问题 2.世界的物质性 3.事物的普遍联系和发展 4.客观规律与主观能动性 教学时间:10学时 教学内容: 第一节物质世界和实践 一、物质世界的客观存在 (一)世界观与哲学基本问题 1、世界观 人们对于包括自然界、社会和人的精神世界在内的整个世界的总的看法和根本观点。 (1)世界视与人生观.价值观 人通过思考人与世界的关系,进而思考人在世界中的地位、作用及其生命的价值与意义,从而形成人不同的人生观 与价值观。人思考世界只不过是间接的思考自身。 “前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下,”(《登幽州台歌》)】 (2)世界观与方法论 方法论:关于认识世界和改造世界 一般方法的理论, 关系:世界观决定方法论,方法论包含和体现世界观。 2、哲学:系统化理论化的世界观 哲学与世界观 @联系:都是对客观世界总的看法或根本观点 ②区别:世界观是自发的、分散的、不系统的,哲学则是自觉的、系统的理论形式:世界观人人都有,哲学只有通 过学习才能掌握。 一个民族要站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。一一恩格斯 3、哲学的基本问题:思维与存在的关系问题 全部哲学,特别是近代哲学的重大的基本问题,是思维和存在的关系问题。 恩格斯 (1)为什么思维和存在的关系问题是哲学的基本问题 它是任何哲学都不能回避的问题 它是各哲学派别相互论净论的理论焦点 它是人类一切活动的核心内容 (2)哲学基本问题关系图: 唯物主义 世界的本原问题(世界是什么) 唯心主义 世界观的基本问题辩证法 哲学世界的状态问题(世界怎么样) 可知论 形而上学

教学目的: 通过本整学习要求学生把握马克思主义唯物论和辩证法的基本原理,着重了解世界的物质统一性和实践的基本观 点,掌握唯物辩证法的基本规律和根本方法,为树立科学的世界观打下理论基础。 教学重点: 1. 哲学和哲学的基本问题 2. 世界的物质性 3. 事物的普遍联系和发展 4. 客观规律与主观能动性 教学时间:10学时 教学内容: 第一节 物质世界和实践 一、物质世界的客观存在 (一)世界观与哲学基本问题 1、世界观 人们对于包括自然界、社会和人的精神世界在内的整个世界的总的看法和根本观点。 (1)世界观与人生观、价值观 人通过思考人与世界的关系,进而思考人在世界中的地位、作用及其生命的价值与意义,从而形成人不同的人生观 与价值观。人思考世界只不过是间接的思考自身。 “前不见古人, 后不见来者。 念天地之悠悠,独怆然而涕下 。”(《登幽州台歌 》) (2)世界观与方法论 方法论:关于认识世界和改造世界一般方法的理论。 关系:世界观决定方法论,方法论包含和体现世界观。 2、哲学:系统化理论化的世界观 哲学与世界观 ①联系:都是对客观世界总的看法或根本观点 ②区别:世界观是自发的、分散的、不系统的,哲学则是自觉的、系统的理论形式;世界观人人都有,哲学只有通 过学习才能掌握。 一个民族要站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。——恩格斯 3、哲学的基本问题:思维与存在的关系问题 全部哲学,特别是近代哲学的重大的基本问题,是思维和存在的关系问题。 —— 恩格斯 (1)为什么思维和存在的关系问题是哲学的基本问题 它是任何哲学都不能回避的问题 它是各哲学派别相互论争论的理论焦点 它是人类一切活动的核心内容 (2)哲学基本问题关系图: 唯物主义 世界的本原问题(世界是什么) 唯心主义 世界观的基本问题 辩证法 哲学 世界的状态问题(世界怎么样) 可知论 形而上学

思维能否认识存在 不可知论 三、哲学形态的历史发展 1.唯物主义与唯心主义 (1)唯物主义 ①定义:凡是认为物质是世界的本原,坚持物质第一性的哲学观点,就是唯物主义。 ②唯物主义的历史发展 *古代朴素唯物主义: 内酒:把”物质”理解为自然界中一种或几种具体的物质形态,如水、火、气等 局限性:林素直观性 近代形而上学唯物主义 内涵:把“物质”理解为当时所发现的物质结构的最小层次一原子,把原子的某些物理属性(如质量不变性、 广延性、不可入性和不可分性)当成一切物质的共同属性。 局限性:不彻底性;机械片面性 *辩证唯物主义和历史唯物主义 内涵:把唯物论和辩证法有机结合起来,创立了辩证唯物主义:把辩证唯物主义运用于考察人类社会发展,创立了 历史唯物主义. (2)唯心主义:认为精神是世界的本原,坚持结神第一性:物质是结神的产物或表现 分类:主观唯心主义、客观唯心主义 2、辩证法与形而上学 辩证法:主张世界普追联系和永恒发展的世界观方法论,用联系、运动、发展的观点看问题。 “人不能两次踏进同一条河流:因为新的水不断地流过你的身旁。“ “万物皆流,无物常驻。 形布上学:主张世界静止不变和事物孤立存在的世界观方法论,用孤立、静止、片面的观点看问题。 飞鸟之影,未尝动也。只见树木,不见森林。盲人摸象、刻舟求剑 3、可知论与不可知论 可知论:凡是认为物质和意识具有同一性,主张世界是可以认识的哲学观点,就是可知论。 凡以知,物之理也可以知,人之性也。 一荀子 不可知论:凡是认为物质和意识没有同一性,主张世界不可以认识或不可以完全认识的哲学观点,就是不可知论。 (二)物质的客观实在性 1、物质的客观实在性 物、物质无非是各种物的总和,而这个概念就是从这一总和中抽象出来的…”物质”和运动”这样的词无非是 简称,我们就用这种简称把感官可感知的许多不同的事物依照其共同的属性概括起来。 一恩格斯 物质定义的特点: 古代朴素唯物主义:物质=具体的物质形态个性 近代形而上学唯物主义:物质=原子部分共性 辩证唯物主义:物质=客观实在共性 列宁的物质定义: (1)物质是标志客观实在的哲学范畴,这种客观实在是人通过感知感觉的,它不依赖于我们的感觉而存在,为我们 的感觉所复写、摄影、反映。 内涵:客观实在 意识 一物质外延:自然物质形态 社会物质形态

思维能否认识存在 不可知论 三、哲学形态的历史发展 1.唯物主义与唯心主义 (1)唯物主义 ①定义:凡是认为物质是世界的本原,坚持物质第一性的哲学观点,就是唯物主义。 ②唯物主义的历史发展 *古代朴素唯物主义: 内涵:把“物质”理解为自然界中一种或几种具体的物质形态,如水、火、气等。 局限性:朴素直观性 *近代形而上学唯物主义: 内涵:把“物质”理解为当时所发现的物质结构的最小层次——原子,把原子的某些物理属性(如质量不变性、 广延性、不可入性和不可分性)当成一切物质的共同属性。 局限性:不彻底性;机械片面性 *辩证唯物主义和历史唯物主义: 内涵:把唯物论和辩证法有机结合起来,创立了辩证唯物主义;把辩证唯物主义运用于考察人类社会发展,创立了 历史唯物主义。 (2)唯心主义:认为精神是世界的本原,坚持精神第一性;物质是精神的产物或表现。 分类:主观唯心主义、客观唯心主义 2、辩证法与形而上学 辩证法:主张世界普遍联系和永恒发展的世界观方法论,用联系、运动、发展的观点看问题。 “人不能两次踏进同一条河流;因为新的水不断地流过你的身旁。” “万物皆流,无物常驻。” 形而上学:主张世界静止不变和事物孤立存在的世界观方法论,用孤立、静止、片面的观点看问题。 飞鸟之影,未尝动也。只见树木,不见森林。盲人摸象、刻舟求剑 3、可知论与不可知论 可知论:凡是认为物质和意识具有同一性,主张世界是可以认识的哲学观点,就是可知论。 凡以知,物之理也;可以知,人之性也。——荀子 不可知论:凡是认为物质和意识没有同一性,主张世界不可以认识或不可以完全认识的哲学观点,就是不可知论。 (二)物质的客观实在性 1、物质的客观实在性 物、物质无非是各种物的总和,而这个概念就是从这一总和中抽象出来的……”物质”和“运动”这样的词无非是 简称,我们就用这种简称把感官可感知的许多不同的事物依照其共同的属性概括起来。———恩格斯 物质定义的特点: 古代朴素唯物主义: 物质=具体的物质形态 个性 近代形而上学唯物主义:物质=原子 部分共性 辩证唯物主义: 物质=客观实在 共性 列宁的物质定义: (1)物质是标志客观实在的哲学范畴,这种客观实在是人通过感知感觉的,它不依赖于我们的感觉而存在,为我们 的感觉所复写、摄影、反映。 内涵:客观实在 意识——物质 外延: 自然物质形态 社会物质形态

注意:一是指出了物质是一个“哲学范畴”;二是突出了“物质的唯一特性即客观性 (2)列宁物质定义的重大意义: @从物质和意识的关系中揭示了物质范畴的深刻内涵,坚持了唯物主义,同唯心主义和二元论划清了界限。 ②指出物质是能为人的意识所认识的,坚持了可知论,同不可知论战划清了界限 ③指出客观实在是一切物质形态的共同本质,把物质与物质形态区分开来,坚持了辩证唯物主义,同旧唯物主义划 清了界限。 ④把人类实践视为一种客观实在并将其包含到对物质范畴的理解中,使辩证唯物主义的物质观实现了本体论与认识 论、唯物论与辩证法、唯物主义自然观与历史观的高度统一。 思考问题:人脑属于物质还是意识? 场、直空是否也应属于物质? 信息是物质的还是精神的? 2物质与意识 (1)意识的起源 意识是自然界长期发展的产物 意识的产生经历了长期的复杂的辩证发展过程,意识的产生大致经历了以下几个发展阶段: 从无生命物质的反应特性到低等生物的刺激性感应性 从低等生物的刺激感应性到动物的感觉和心理 从动物心理到人的意识 意识是社会劳动的产物 (2)意识的本质 意识是人脑对客观事物的主观映象 意识的内容是客观的 3 意识的形式是主观的 意识一旦形成,就会对物质发生反作用。 正确的意识对事物的发展起促进作用: 错误的意识对事物的发展起阻碍作用 人工智能在本质上是对人的思维的模拟,是人的智慧的延伸,二者具有本质的区别。 2、物质:运动、时间、空间 (1)物质与运动不可分割 物质是运动的承担者,运动是一切物质所固有的根本属性和存在方式:不存在不运动的物质,也不存在没有物质的 运动. ①任何物质都是在运动若的:

注意:一是指出了物质是一个“哲学范畴”;二是突出了“物质的唯一特性"即客观性。 (2)列宁物质定义的重大意义: ①从物质和意识的关系中揭示了物质范畴的深刻内涵,坚持了唯物主义,同唯心主义和二元论划清了界限。 ②指出物质是能为人的意识所认识的,坚持了可知论,同不可知论划清了界限 ③指出客观实在是一切物质形态的共同本质,把物质与物质形态区分开来,坚持了辩证唯物主义,同旧唯物主义划 清了界限。 ④把人类实践视为一种客观实在并将其包含到对物质范畴的理解中,使辩证唯物主义的物质观实现了本体论与认识 论、唯物论与辩证法、唯物主义自然观与历史观的高度统一。 思考问题:人脑属于物质还是意识? 场、真空是否也应属于物质? 信息是物质的还是精神的? 2、物质与意识 (1)意识的起源 l 意识是自然界长期发展的产物 意识的产生经历了长期的复杂的辩证发展过程,意识的产生大致经历了以下几个发展阶段: ² 从无生命物质的反应特性到低等生物的刺激性感应性 ² 从低等生物的刺激感应性到动物的感觉和心理 ² 从动物心理到人的意识 l 意识是社会劳动的产物 (2)意识的本质 l 意识是人脑对客观事物的主观映象 ² 意识的内容是客观的 ² 意识的形式是主观的 l 意识一旦形成,就会对物质发生反作用。 ² 正确的意识对事物的发展起促进作用; ² 错误的意识对事物的发展起阻碍作用。 人工智能在本质上是对人的思维的模拟,是人的智慧的延伸,二者具有本质的区别。 2、物质:运动、时间、空间 (1)物质与运动不可分割 物质是运动的承担者,运动是一切物质所固有的根本属性和存在方式;不存在不运动的物质,也不存在没有物质的 运动。 ①任何物质都是在运动着的;

②任何运动都离不开物质, 运动形左式 运动主体 机械运动 宏观物体 物理运动 分子、原子、基本粒子和场 化学运动 原子、离子、原子团 生物运云动 蛋白质。核酸、生物个体、生物种群 社会运动 物质资料的生产方式 思维云动 人的大脑 ③静止是运动的特殊状态(相对静止)。 静止是标志物质运动在一定条件下、一定范围内所处的稳定和平状态的哲学范畴,静止是云动的特殊状态 运动是无条件的、永恒的和绝对的:静止总是暂时的和有条件的,因而是相对的 相对静止的意义: 第一,相对静止是运动的量度。只有承认相对静止的存在,才能坚持物质世界永恒运动的观点, 第二,相对静止是物质分化的根本条件。只有承认相对静止,才能说明物质世界的多样性,。 第三,相对静止是事物存在和发展的条件。为我们提供了认识事物的可能。 人不能两次踏进同一条河流。一 一拉克里特 人连一次也不能路进同一条河流。 一克拉底鲁 (2)时间和空间与物质运动不可分割 一方面,物质运动离不开时间和空间。离开时间和空间的物质运动也是不存在的。 另一方面,时间和空间也离不开物质运动,离开物质运动的时间和空间是不存在的。 时间的特性是一维性:人生天地间,若白驹过隙,忽然而已. 空间的特点是三维性 时空相对性: 第一,时间空间随着物质运动形态的不同而不同 第二,时间空间随着物质运动速度的变化而变化 爱因斯坦广义相对论认为,重力场的时间空间特性是依赖于物质的质量分布的,物质的质量愈大、分布愈密、重力 场愈强,则空间的“曲率”就愈大、时间的流逝就愈慢。 几何名称 几何性质可作平行线 内角之和 欧氏几何 平面几何1条 =180度 罗氏几何 双曲几何无数条 <180度 黎氏几何 椭圆几何0条 >180度 欧几里德几何学 罗巴切夫斯基几何学和黎曼几何学,它们分别反映了不同范围、不同层次物质形态的空间特性 钟慢效应实验: 氢原子钟方向 速度 距离 时间变化 A 西 飞机减地转 绕地一周比R钟快59毫微秒 B 东 飞机加地转 绕地一周 比R钟慢270毫微无 R 原地地球自传 地表 对比标准 (3)世界的物质统一性 世界统一于物质,物质的唯特性是客观实在性。世界的物质统一性是多样性、变动性中的统一。 现代自然科学有力地证明了世界是物质形态多样性的统一的世界。世界是 和“多”的统一。 物质形态的多样性 无机物 生命特性有机物

②任何运动都离不开物质。 运动形式 运动主体 机械运动 宏观物体 物理运动 分子、原子、基本粒子和场 化学运动 原子、离子、原子团 生物运动 蛋白质、核酸、生物个体、生物种群 社会运动 物质资料的生产方式 思维运动 人的大脑 ③静止是运动的特殊状态(相对静止)。 静止是标志物质运动在一定条件下、一定范围内所处的稳定和平衡状态的哲学范畴,静止是运动的特殊状态。 运动是无条件的、永恒的和绝对的;静止总是暂时的和有条件的,因而是相对的。 相对静止的意义: 第一,相对静止是运动的量度。只有承认相对静止的存在,才能坚持物质世界永恒运动的观点。 第二,相对静止是物质分化的根本条件。只有承认相对静止,才能说明物质世界的多样性。 第三,相对静止是事物存在和发展的条件。为我们提供了认识事物的可能。 人不能两次踏进同一条河流。——赫拉克里特 人连一次也不能踏进同一条河流。——克拉底鲁 (2)时间和空间与物质运动不可分割 一方面,物质运动离不开时间和空间。离开时间和空间的物质运动也是不存在的。 另一方面,时间和空间也离不开物质运动,离开物质运动的时间和空间是不存在的。 时间的特性是一维性:人生天地间,若白驹过隙,忽然而已。 空间的特点是三维性: 时空相对性: 第一,时间空间随着物质运动形态的不同而不同 第二,时间空间随着物质运动速度的变化而变化 爱因斯坦广义相对论认为,重力场的时间空间特性是依赖于物质的质量分布的,物质的质量愈大、分布愈密、重力 场愈强,则空间的“曲率”就愈大、时间的流逝就愈慢。 几何名称 几何性质 可作平行线 内角之和 欧氏几何 平面几何 1条 =180度 罗氏几何 双曲几何 无数条 < 180度 黎氏几何 椭圆几何 0条 >180度 欧几里德几何学、罗巴切夫斯基几何学和黎曼几何学,它们分别反映了不同范围、不同层次物质形态的空间特性。 钟慢效应实验: 氢原子钟 方向 速 度 距 离 时 间 变 化 A 西 飞机减地转 绕地一周 比R钟快59毫微秒 B 东 飞机加地转 绕地一周 比R钟慢270毫微秒 R 原地 地球自传 地表 对比标准 (3)世界的物质统一性 世界统一于物质,物质的唯一特性是客观实在性。世界的物质统一性是多样性、变动性中的统一。 现代自然科学有力地证明了世界是物质形态多样性的统一的世界。世界是“一”和“多”的统一。 物质形态的多样性 无机物 生命特性 有机物

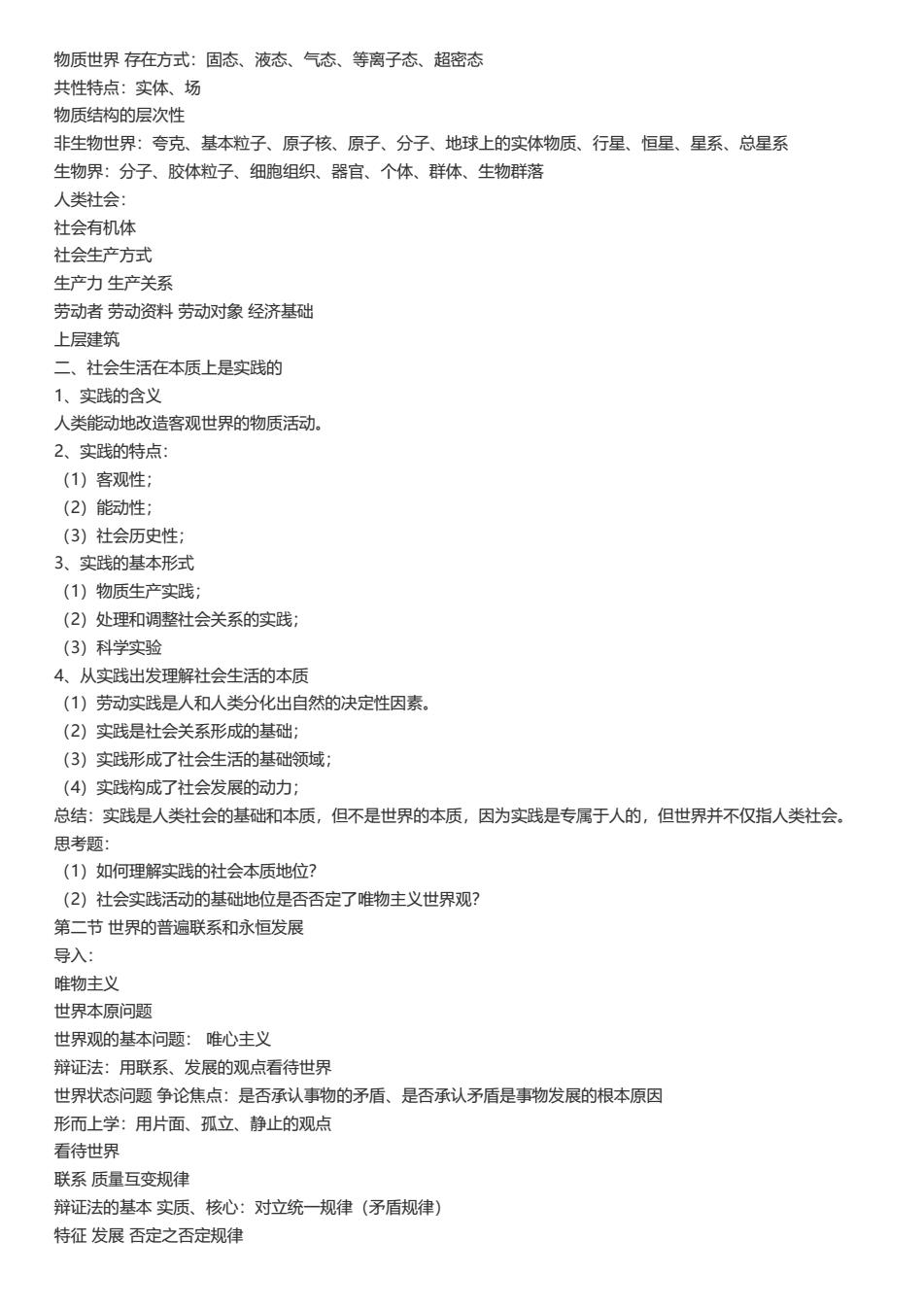

物质世界存在方式:固态、液态、气态、等离子态、超密态 共性特点:实体、场 物质结构的层次性 非生物世界:夸克、基本粒子、原子核、原子、分子、地球上的实体物质、行星、恒星、星系、总星系 生物界:分子、胶体粒子、细胞组织、器言、个体、群体、生物群落 人类社会: 社会有机体 社会生产方式 生产力生产关系 劳动者劳动资料劳动对象经济基出 上层建筑 二。汁会生活在本质是实践的 1、实践的含义 人类能动地改浩客观世果的物质活动 2、实践的特点 (1)客观性: (2)能动性; (3)社会历史性: 3、实践的基本形式 (1)物质生产实践: (2)处理和调整社会关系的实践: (3)科学实验 4、从实践出发理解社会生活的本质 (1)劳动实践是人和人类分化出自然的决定性因素。 (2)实践是社会关系形成的基础; (3)实践形成了汁会生活的基础领域 (4)实践构成了社会发展的动力; 总结:实践是人类社会的基础和本质,但不是世界的本质,因为实践是专属于人的,但世界并不仅指人类社会, 思考题: (1)如何理解实践的社会本质地位? (2)社会实践活动的基础地位是否否定了唯物主义世界观? 第二节世界的普遍联系和永恒发展 导入: 唯物主义 世界本原问题 世界观的基本问题:唯心主义 辩证法:用联系发展的观点若待世果 世界状态问题争论焦点:是否承认事物的矛盾、是否承认矛盾是事物发展的根本原因 形而上学:用片面、孤立、静止的观点 看待世界 联系质量互变规律 辩证法的基本实质、核心:对立统一规律(矛盾规律) 特征发展否定之否定规律

物质世界 存在方式:固态、液态、气态、等离子态、超密态 共性特点:实体、场 物质结构的层次性 非生物世界:夸克、基本粒子、原子核、原子、分子、地球上的实体物质、行星、恒星、星系、总星系 生物界:分子、胶体粒子、细胞组织、器官、个体、群体、生物群落 人类社会: 社会有机体 社会生产方式 生产力 生产关系 劳动者 劳动资料 劳动对象 经济基础 上层建筑 二、社会生活在本质上是实践的 1、实践的含义 人类能动地改造客观世界的物质活动。 2、实践的特点: (1)客观性; (2)能动性; (3)社会历史性; 3、实践的基本形式 (1)物质生产实践; (2)处理和调整社会关系的实践; (3)科学实验 4、从实践出发理解社会生活的本质 (1)劳动实践是人和人类分化出自然的决定性因素。 (2)实践是社会关系形成的基础; (3)实践形成了社会生活的基础领域; (4)实践构成了社会发展的动力; 总结:实践是人类社会的基础和本质,但不是世界的本质,因为实践是专属于人的,但世界并不仅指人类社会。 思考题: (1)如何理解实践的社会本质地位? (2)社会实践活动的基础地位是否否定了唯物主义世界观? 第二节 世界的普遍联系和永恒发展 导入: 唯物主义 世界本原问题 世界观的基本问题: 唯心主义 辩证法:用联系、发展的观点看待世界 世界状态问题 争论焦点:是否承认事物的矛盾、是否承认矛盾是事物发展的根本原因 形而上学:用片面、孤立、静止的观点 看待世界 联系 质量互变规律 辩证法的基本 实质、核心:对立统一规律(矛盾规律) 特征 发展 否定之否定规律