第六章微生物的遗传变异20学时 [内容提要]细菌遗传变异的物质基础主要是基因组。质粒作为自我复制单位,控制细菌的某 些次要性状,如抗性等,质粒可以转移、也可以丢失的特点得到高度重视。转座因子因具有 可移动性,成为研究细菌遗传变异的有用工具。毒力岛是从基因水平认识细菌毒力因子的新 概念。基因突变是细菌最重要的变异,可用化学或物理的方法人为造成。转化、转导、接合 是细菌个体间交换遗传物的天然方式,对细菌的变异具有重要意义,还可以采用原生质体融 合及转染等人工方法达到相似的目的。掌握细菌遗传变异的规律,有利于动物传染病的诊断 和预防,并可推动基因工程技术的进步。 细菌与其他生物一样,通过遗传(heredity)与变异(variation)生存与发展。所谓细菌 的遗传,系指亲代细菌与子代细菌的相似性,它使细菌的性状保持相对稳定,是各种细菌存 在的根据。所谓细菌的变异,指亲代与子代以及子代细菌之间的不相似性,细菌得以发展进 化。 第一节细菌遗传的物质基础 一、基因组(genome) 细菌的基因组位于核体,是遗传的主要物质基础。核体又称染色体(chromosome)是由 环状双螺旋两条DNA长链组成,含细菌的遗传基因,控制细菌的遗传与变异。每条DNA单 链的骨架由磷酸和脱氧核糖组成,支链含有四种碱基,即两种嘌呤:腺嘌呤(A)和鸟嘌吟 (G),两种嘧啶:胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。细菌染色体DNA以半保留方式进行复 制。新形成的DNA双链分子与亲代的完全相同,所携带的遗传信息也与亲代的完全相同。 倘若在DNA复制中,子代DNA发生改变,便会出现变异 二、质粒(plasmid) 质粒是细菌染色体外的遗传物质,多为环状双螺旋DNA分子,可为一种或若干种。质 57

57 笫六章 微生物的遗传变异(2.0 学时) [内容提要] 细菌遗传变异的物质基础主要是基因组。质粒作为自我复制单位,控制细菌的某 些次要性状,如抗性等,质粒可以转移、也可以丢失的特点得到高度重视。转座因子因具有 可移动性,成为研究细菌遗传变异的有用工具。毒力岛是从基因水平认识细菌毒力因子的新 概念。基因突变是细菌最重要的变异,可用化学或物理的方法人为造成。转化、转导、接合 是细菌个体间交换遗传物的天然方式,对细菌的变异具有重要意义,还可以采用原生质体融 合及转染等人工方法达到相似的目的。掌握细菌遗传变异的规律,有利于动物传染病的诊断 和预防,并可推动基因工程技术的进步。 细菌与其他生物一样,通过遗传(heredity)与变异(variation)生存与发展。所谓细菌 的遗传,系指亲代细菌与子代细菌的相似性,它使细菌的性状保持相对稳定,是各种细菌存 在的根据。所谓细菌的变异,指亲代与子代以及子代细菌之间的不相似性,细菌得以发展进 化。 第一节 细菌遗传的物质基础 一、基因组(genome) 细菌的基因组位于核体,是遗传的主要物质基础。核体又称染色体(chromosome)是由 环状双螺旋两条 DNA 长链组成,含细菌的遗传基因,控制细菌的遗传与变异。每条 DNA 单 链的骨架由磷酸和脱氧核糖组成,支链含有四种碱基,即两种嘌呤:腺嘌呤(A)和鸟嘌呤 (G),两种嘧啶:胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。细菌染色体 DNA 以半保留方式进行复 制。新形成的 DNA 双链分子与亲代的完全相同,所携带的遗传信息也与亲代的完全相同。 倘若在 DNA 复制中,子代 DNA 发生改变,便会出现变异。 二、质粒(plasmid) 质粒是细菌染色体外的遗传物质,多为环状双螺旋 DNA 分子,可为一种或若干种。质

粒可以自身复制,随宿主菌分裂传到子代菌体。质粒是自行复制单位,有多个拷贝者,称为 松弛型复制:有的需随染色体一起复制,仅一个拷贝者,称为严紧型复制(stringent replication)。 前者称为松弛型质粒,后者称为严紧型质粒。 质粒可编码细菌多种重要的生物学性状,但不为细菌生命所必需的性状。在一定条件下, 质粒可以转移,可丢失,也可重新获得。编码性菌毛的质粒称致育质粒或F质粒(fertility plasmid),具有F质粒的细菌有性菌毛,为雄性细菌:无F质粒的细菌无性菌毛,为雌性细 菌,该质粒与细菌的有性结合有关。编码细菌各种毒力因子的质粒统称毒力质粒或Vⅵ质粒 (virulence plasmid),如致病性大肠杆菌在粘膜上定居及产生毒素的能力可由不同质粒编码, 其中K质粒编码对粘膜具有粘附活性的菌毛,ST质粒与LT质粒分别编码耐热肠毒素和不耐 热肠毒素。细菌对抗菌药物或重金属盐类的抗性则由R质粒(resistance plasmid)所决定。 个质粒可同时具有几种编码功能。 质粒可以在细菌间转移,当质粒从一个细菌转移至另一个细菌时,携带的性状也随之转 移。质粒的转移不仅可以发生在同种、同属的细菌之间,有的甚至还可以在不同种属的细菌 间进行。按其转移的特性可将质粒分为二类:接合性质粒(conjugative plasmid)与非接合性 质粒(nonconjugative plasmid)。接合性质粒一般使细菌有致育性,并且在细菌之间接触时能 从一个细菌转移到另一个细菌中去(如F质粒)。非接合性质粒不能在细菌之间转移,但有 的可以通过以噬菌体为载体或直接进入另一个细菌而转移。非接合性质粒也可以与接合性质 粒结合随接合性质粒转移。有的质粒还可以结合到染色体上,如F质粒在变形杆菌内是独立 存在的,但在大肠杆菌内则可与染色体结合,这种质粒称为附加体(episome)。 穿梭载体(shuttle vector)是一类特殊的质粒,可在某种属关系差异较大的微生物中 转移,例如在大肠杆菌与酵母之间。利用它可携带质核或真核微生物的外源序列。 三、转座因子(transposableelement) 近年来发现微生物的某些DNA片段作为一个独立单位可在染色体上移动,此种移动甚 至可发生在不同种细胞之间。这种可移动的DNA片段称之为转座因子。细菌的转座因子有 三种类型:插入序列(insertion sequence,.IS)、转座子(transposon,Tn)以及某些特殊的噬 菌体,例如Mu,是促变噬菌体(mutator phage)的简称。 IS与Tn具有两个共同特点,一是都携带编码转座酶(transposase)的基因,二是在其

58 粒可以自身复制,随宿主菌分裂传到子代菌体。质粒是自行复制单位,有多个拷贝者,称为 松弛型复制;有的需随染色体一起复制,仅一个拷贝者,称为严紧型复制(stringent replication)。 前者称为松弛型质粒,后者称为严紧型质粒。 质粒可编码细菌多种重要的生物学性状,但不为细菌生命所必需的性状。在一定条件下, 质粒可以转移,可丢失,也可重新获得。编码性菌毛的质粒称致育质粒或 F 质粒(fertility plasmid),具有 F 质粒的细菌有性菌毛,为雄性细菌;无 F 质粒的细菌无性菌毛,为雌性细 菌,该质粒与细菌的有性结合有关。编码细菌各种毒力因子的质粒统称毒力质粒或 Vi 质粒 (virulence plasmid),如致病性大肠杆菌在粘膜上定居及产生毒素的能力可由不同质粒编码, 其中 K 质粒编码对粘膜具有粘附活性的菌毛,ST 质粒与 LT 质粒分别编码耐热肠毒素和不耐 热肠毒素。细菌对抗菌药物或重金属盐类的抗性则由 R 质粒(resistance plasmid)所决定。一 个质粒可同时具有几种编码功能。 质粒可以在细菌间转移,当质粒从一个细菌转移至另一个细菌时,携带的性状也随之转 移。质粒的转移不仅可以发生在同种、同属的细菌之间,有的甚至还可以在不同种属的细菌 间进行。按其转移的特性可将质粒分为二类:接合性质粒(conjugative plasmid)与非接合性 质粒(nonconjugative plasmid)。接合性质粒一般使细菌有致育性,并且在细菌之间接触时能 从一个细菌转移到另一个细菌中去(如 F 质粒)。非接合性质粒不能在细菌之间转移,但有 的可以通过以噬菌体为载体或直接进入另一个细菌而转移。非接合性质粒也可以与接合性质 粒结合随接合性质粒转移。有的质粒还可以结合到染色体上,如 F 质粒在变形杆菌内是独立 存在的,但在大肠杆菌内则可与染色体结合,这种质粒称为附加体(episome)。 穿梭载体(shuttle vector) 是一类特殊的质粒,可在某种属关系差异较大的微生物中 转移,例如在大肠杆菌与酵母之间。利用它可携带质核或真核微生物的外源序列。 三、转座因子(transposable element) 近年来发现微生物的某些 DNA 片段作为一个独立单位可在染色体上移动,此种移动甚 至可发生在不同种细胞之间。这种可移动的 DNA 片段称之为转座因子。细菌的转座因子有 三种类型:插入序列(insertion sequence, IS)、转座子(transposon, Tn)以及某些特殊的噬 菌体,例如 Mu,是促变噬菌体(mutator phage)的简称。 IS 与 Tn 具有两个共同特点,一是都携带编码转座酶(transposase)的基因,二是在其

DNA末端都有短的倒置末端重复子。重复子长约40-1000bp。IS分子量较小(0.71.4kb), Tn比IS大(2~2.5kb),除转座酶基因外,还含某些具有重要特性例如抗性标记的基因。Tn 是当今遗传学及基因工程研究的有用工具。Mu分子量约2~2.5kb,与一般温和噬菌体不同, 它可整合到大肠杆菌染色体的任何位置,从而引起插入突变。 四、毒力岛(pathogenicity island,PAI) 是20世纪90年代提出的一个新概念。PAI是指病原菌的某个或某些毒力基因群,分子 结构与功能有别于细菌染色体,但位于细菌染色体之内,因此称之为“岛”。PI虽然是染 色体的DNA片段,但两端往往具有重复序列与插入元件,其G+Cmo%及密码使用与细菌染 色体有明显差异,分子量较大,多为30-40kb,也有达100kb者。 一般认为,PAI不位于质粒或附加体,基因编码的产物多为分泌性蛋白或细胞表面蛋白。 种病原菌可以有一个以上的毒力岛。毒力岛的生物学意义尚不清楚,推测其与细菌的毒力 变异有关。鉴于毒力岛的结构特点,决定了它可在细菌的不同菌株甚至不同菌种之间进行 DNA重组。有人指出,在环境中存在着致病菌株与非致病菌株,后者通过基因重组从前者获 得了毒力岛,从而具备了致病性,而不是通过自身固有基因的修饰导致的毒力变异。目前一 些新致病菌的出现有可能归咎于此。 第二节基因突变 基因突变(gene mutation)简称突变,是变异的一种,指生物细胞遗传物质DNA分子结 构突然发生了稳定的可遗传的变化。它是生物进化的一个重要因素。 一、细菌变异的类型 细菌的变异可分为非遗传性变异和遗传性变异。前者基因无改变,只是为了适应外界环 境的不适而发生的暂时性性状改变,细菌的菌落形态变异多属于此:后者基因发生改变,引 起相应性状的稳定可遗传的变化,因基因突变和基因重组所致。 细菌的基因突变按发生改变的范围大小,分为染色体畸变(chromosomal aberration)和 点突变(point mutation)。染色体畸变是指染色体的一大段发生了变化,它包括染色体结构 上的缺失(delection)、重复(duplication)、插入((insertion)、易位(translocation)、和倒置 (inversion)。点突变是相应基因上的DNA链中一个或少数几个核苷酸对的改变,包括核苷 酸对的置换(replacement),进一步可分为转换(transition)与颠换(transversion)和因缺失

59 DNA 末端都有短的倒置末端重复子。重复子长约 40~1000 bp。IS 分子量较小(0.7~1.4 kb), Tn 比 IS 大(2~2.5 kb),除转座酶基因外,还含某些具有重要特性例如抗性标记的基因。Tn 是当今遗传学及基因工程研究的有用工具。Mu 分子量约 2~2.5 kb,与一般温和噬菌体不同, 它可整合到大肠杆菌染色体的任何位置,从而引起插入突变。 四、毒力岛(pathogenicity island, PAI) 是 20 世纪 90 年代提出的一个新概念。PAI 是指病原菌的某个或某些毒力基因群,分子 结构与功能有别于细菌染色体,但位于细菌染色体之内,因此称之为“岛”。PAI 虽然是染 色体的 DNA 片段,但两端往往具有重复序列与插入元件,其 G+Cmol%及密码使用与细菌染 色体有明显差异,分子量较大,多为 30~40 kb,也有达 100 kb 者。 一般认为,PAI 不位于质粒或附加体,基因编码的产物多为分泌性蛋白或细胞表面蛋白。 一种病原菌可以有一个以上的毒力岛。毒力岛的生物学意义尚不清楚,推测其与细菌的毒力 变异有关。鉴于毒力岛的结构特点,决定了它可在细菌的不同菌株甚至不同菌种之间进行 DNA 重组。有人指出,在环境中存在着致病菌株与非致病菌株,后者通过基因重组从前者获 得了毒力岛,从而具备了致病性,而不是通过自身固有基因的修饰导致的毒力变异。目前一 些新致病菌的出现有可能归咎于此。 笫二节 基因突变 基因突变(gene mutation)简称突变,是变异的一种,指生物细胞遗传物质 DNA 分子结 构突然发生了稳定的可遗传的变化。它是生物进化的一个重要因素。 一、细菌变异的类型 细菌的变异可分为非遗传性变异和遗传性变异。前者基因无改变,只是为了适应外界环 境的不适而发生的暂时性性状改变,细菌的菌落形态变异多属于此;后者基因发生改变,引 起相应性状的稳定可遗传的变化,因基因突变和基因重组所致。 细菌的基因突变按发生改变的范围大小,分为染色体畸变(chromosomal aberration)和 点突变(point mutation)。染色体畸变是指染色体的一大段发生了变化,它包括染色体结构 上的缺失(delection)、重复(duplication)、插入(insertion)、易位(translocation)、和倒置 (inversion)。点突变是相应基因上的 DNA 链中一个或少数几个核苷酸对的改变,包括核苷 酸对的置换(replacement),进一步可分为转换(transition)与颠换(transversion)和因缺失

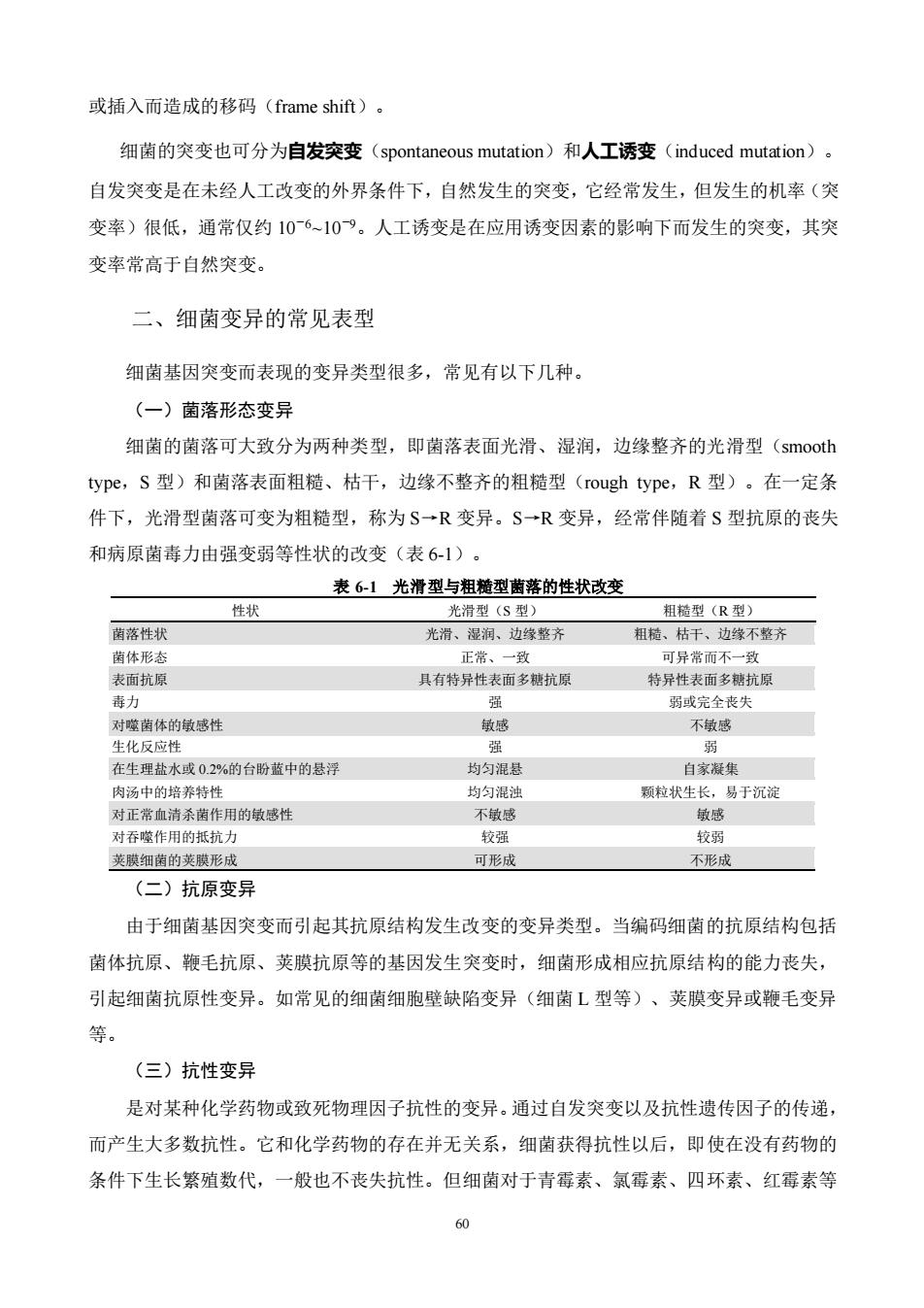

或插入而造成的移码(frame shift)。 细菌的突变也可分为自发突变(spontaneous mutation)和人工诱变(induced mutation)。 自发突变是在未经人工改变的外界条件下,自然发生的突变,它经常发生,但发生的机率(突 变率)很低,通常仅约106~109。人工诱变是在应用诱变因素的影响下而发生的突变,其突 变率常高于自然突变。 二、细菌变异的常见表型 细菌基因突变而表现的变异类型很多,常见有以下几种, (一)菌落形态变异 细菌的菌落可大致分为两种类型,即菌落表面光滑、湿润,边缘整齐的光滑型(smooth type,S型)和菌落表面粗糙、枯干,边缘不整齐的粗楂型(rough type,R型)。在一定条 件下,光滑型菌落可变为粗糙型,称为S一R变异。S一R变异,经常伴随着S型抗原的丧失 和病原菌毒力由强变弱等性状的改变(表6-1)。 表61光滑型与粗葡型菌落的性状改变 性状 光滑型(S型) 粗糙型(R型) 菌落性状 光滑、湿润、边缘整齐 粗椅、桔干、边缘不整齐 菌体形态 正常、一致 可异常而不一致 表面抗原 具有特异性表面多糖抗原 特异性表面多糖抗原 毒力 强 弱或完全丧失 对噬菌体的敏感性 敏感 不敏感 生化后应性 在生理盐水或0.2%的台盼植中的悬浮 均匀混悬 自家凝集 肉汤中的培养特性 均匀混冲 颗粒状生长,易于沉淀 对正常血清杀菌作用的饭感性 不敏感 敏感 对吞作用的抵抗力 较强 较弱 膜细菌的英膜形成 可形成 不形成 (二)抗原变异 由于细菌基因突变而引起其抗原结构发生改变的变异类型。当编码细菌的抗原结构包括 菌体抗原、鞭毛抗原、荚膜抗原等的基因发生突变时,细菌形成相应抗原结构的能力丧失, 引起细菌抗原性变异。如常见的细菌细胞壁缺陷变异(细菌L型等)、荚膜变异或鞭毛变异 等。 (三)抗性变异 是对某种化学药物或致死物理因子抗性的变异。通过自发突变以及抗性遗传因子的传递, 而产生大多数抗性。它和化学药物的存在并无关系,细菌获得抗性以后,即使在没有药物的 条件下生长繁殖数代,一般也不丧失抗性。但细菌对于青霉素、氯霉素、四环素、红霉素等

60 或插入而造成的移码(frame shift)。 细菌的突变也可分为自发突变(spontaneous mutation)和人工诱变(induced mutation)。 自发突变是在未经人工改变的外界条件下,自然发生的突变,它经常发生,但发生的机率(突 变率)很低,通常仅约 10-6~10-9。人工诱变是在应用诱变因素的影响下而发生的突变,其突 变率常高于自然突变。 二、细菌变异的常见表型 细菌基因突变而表现的变异类型很多,常见有以下几种。 (一)菌落形态变异 细菌的菌落可大致分为两种类型,即菌落表面光滑、湿润,边缘整齐的光滑型(smooth type,S 型)和菌落表面粗糙、枯干,边缘不整齐的粗糙型(rough type,R 型)。在一定条 件下,光滑型菌落可变为粗糙型,称为 S→R 变异。S→R 变异,经常伴随着 S 型抗原的丧失 和病原菌毒力由强变弱等性状的改变(表 6-1)。 表 6-1 光滑型与粗糙型菌落的性状改变 性状 光滑型(S 型) 粗糙型(R 型) 菌落性状 光滑、湿润、边缘整齐 粗糙、枯干、边缘不整齐 菌体形态 正常、一致 可异常而不一致 表面抗原 具有特异性表面多糖抗原 特异性表面多糖抗原 毒力 强 弱或完全丧失 对噬菌体的敏感性 敏感 不敏感 生化反应性 强 弱 在生理盐水或 0.2%的台盼蓝中的悬浮 均匀混悬 自家凝集 肉汤中的培养特性 均匀混浊 颗粒状生长,易于沉淀 对正常血清杀菌作用的敏感性 不敏感 敏感 对吞噬作用的抵抗力 较强 较弱 荚膜细菌的荚膜形成 可形成 不形成 (二)抗原变异 由于细菌基因突变而引起其抗原结构发生改变的变异类型。当编码细菌的抗原结构包括 菌体抗原、鞭毛抗原、荚膜抗原等的基因发生突变时,细菌形成相应抗原结构的能力丧失, 引起细菌抗原性变异。如常见的细菌细胞壁缺陷变异(细菌 L 型等)、荚膜变异或鞭毛变异 等。 (三)抗性变异 是对某种化学药物或致死物理因子抗性的变异。通过自发突变以及抗性遗传因子的传递, 而产生大多数抗性。它和化学药物的存在并无关系,细菌获得抗性以后,即使在没有药物的 条件下生长繁殖数代,一般也不丧失抗性。但细菌对于青霉素、氯霉素、四环素、红霉素等

抗生素可出现由于诱导而产生的耐药性,它并非起源于遗传因子的改变,而类似于诱导酶的 产生,系基因所携带的遗传信息在表达过程中发生的诱导现象,例如培养枯草杆菌或蜡样芽 胞杆菌于含少量青霉素G的培养基中时,可诱导这些细菌产生青霉素酶以破坏青霉素。 (四)营养型变异 营养缺陷型变异是细菌丧失合成一种或几种生长因子的能力,无法在基本培养基上正常 生长繁殖的变异类型。如变异株丧失对某种糖类、维生素、氨基酸或其它生长因子的合成能 力,在补充这些营养物质的培养基上才能生长。这种突变对研究细菌代谢产物的生物合成途 径很有用处。此外,营养型变异菌株可作为杂交、转化、转导和原生质体融合等研究中的标 记菌种。 三、诱发细菌变异的方法 诱发突变是应用人工方法使细菌增殖和复制DNA时出现“错误”,从而育成人类需要 的细菌变异品系。许多物理和化学因素可作为细菌的诱变剂,提高细菌的突变率。如下介绍 常用的诱变方法及其致突变的机制。 (一)物理方法 包括温度及各种射线,如紫外线、激光等非电离辐射和X射线、Y射线、B射线、快中 子等电离辐射。 1.温度:温度诱发基因突变的机制似乎是专一对GC碱基对的作用。包括使C脱氨基转 换为尿嘧啶(U),在复制中造成GC一→AT转换:以及引起G脱氧核糖键的移动,从而在 DNA复制过程中出现包括两个G的碱基对,在再一次复制中造成GC一→CG颠换。 2.辐射:辐射的诱变作用一般认为有直接作用和间接作用两个方面。前者是指辐射直接 作用于染色体,包括引起DNA骨架断裂所造成的染色体畸变,和使DNA分子上相邻的T形 成二聚体而引起的复制差错。间接作用是使染色体以外的细胞物质发生变化,再由这些物质 作用于染色体引起突变:它包括碱基类似物的形成及其突变诱发作用,和电离辐射引起过氧 化氢和游离基的产生以及它们对突变的诱发。 (二)化学方法 常用的化学诱变剂有碱基类似物(如5溴脱氧尿苷(U)、5氟脱氧尿苷、2氨基嘌岭、 8氮鸟嘌吟)、亚硝酸、羟胺、烷化剂(B丙酸内酯和芥子气等)、亚硝基胍、吖啶类染料 (吖啶黄、吖啶橙、原黄素等)、烷化剂和吖啶类结合的化合物(名为IC191,是美国某癌 症研究所的制品)、溴化乙锭等。它们的作用机制复杂而各有差异,总的说来主要有以下几 61

61 抗生素可出现由于诱导而产生的耐药性,它并非起源于遗传因子的改变,而类似于诱导酶的 产生,系基因所携带的遗传信息在表达过程中发生的诱导现象,例如培养枯草杆菌或蜡样芽 胞杆菌于含少量青霉素 G 的培养基中时,可诱导这些细菌产生青霉素酶以破坏青霉素。 (四)营养型变异 营养缺陷型变异是细菌丧失合成一种或几种生长因子的能力,无法在基本培养基上正常 生长繁殖的变异类型。如变异株丧失对某种糖类、维生素、氨基酸或其它生长因子的合成能 力,在补充这些营养物质的培养基上才能生长。这种突变对研究细菌代谢产物的生物合成途 径很有用处。此外,营养型变异菌株可作为杂交、转化、转导和原生质体融合等研究中的标 记菌种。 三、诱发细菌变异的方法 诱发突变是应用人工方法使细菌增殖和复制 DNA 时出现“错误”,从而育成人类需要 的细菌变异品系。许多物理和化学因素可作为细菌的诱变剂,提高细菌的突变率。如下介绍 常用的诱变方法及其致突变的机制。 (一)物理方法 包括温度及各种射线,如紫外线、激光等非电离辐射和X射线、γ射线、β射线、快中 子等电离辐射。 1. 温度:温度诱发基因突变的机制似乎是专一对 GC 碱基对的作用。包括使 C 脱氨基转 换为尿嘧啶(U),在复制中造成 GC→AT 转换;以及引起 G-脱氧核糖键的移动,从而在 DNA 复制过程中出现包括两个 G 的碱基对,在再一次复制中造成 GC→CG 颠换。 2. 辐射:辐射的诱变作用一般认为有直接作用和间接作用两个方面。前者是指辐射直接 作用于染色体,包括引起 DNA 骨架断裂所造成的染色体畸变,和使 DNA 分子上相邻的 T 形 成二聚体而引起的复制差错。间接作用是使染色体以外的细胞物质发生变化,再由这些物质 作用于染色体引起突变;它包括碱基类似物的形成及其突变诱发作用,和电离辐射引起过氧 化氢和游离基的产生以及它们对突变的诱发。 (二)化学方法 常用的化学诱变剂有碱基类似物(如 5 溴脱氧尿苷(UBr)、5 氟脱氧尿苷、2 氨基嘌呤、 8 氮鸟嘌呤)、亚硝酸、羟胺、烷化剂(β丙酸内酯和芥子气等)、亚硝基胍、吖啶类染料 (吖啶黄、吖啶橙、原黄素等)、烷化剂和吖啶类结合的化合物(名为 ICR191,是美国某癌 症研究所的制品)、溴化乙锭等。它们的作用机制复杂而各有差异,总的说来主要有以下几