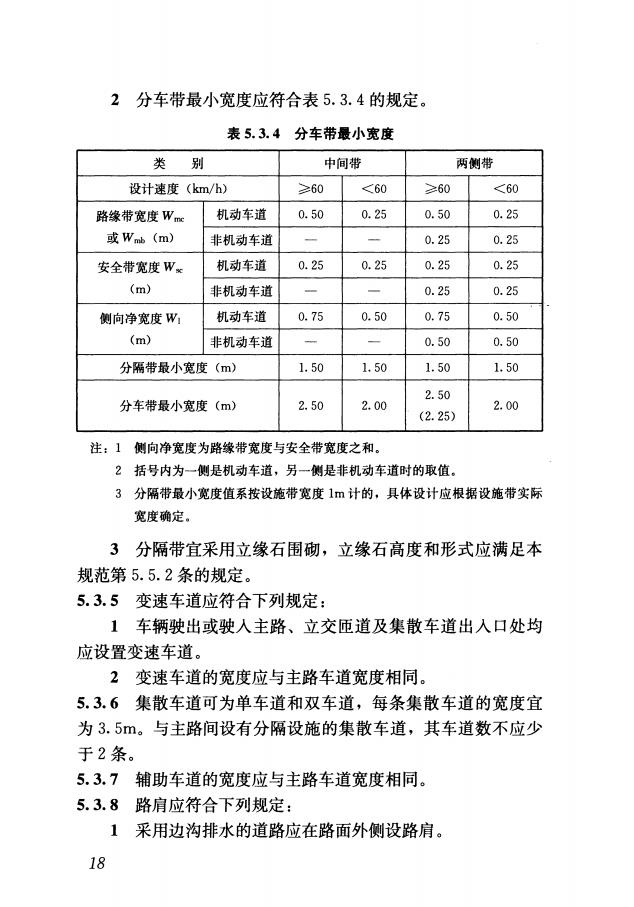

2分车带最小宽度应符合表5.3.4的规定。 表5.3.4分车带最小宽度 类别 中间带 两侧带 设计速度(km/h) 260 <60 ≥60 <60 路缘带宽度W 机动车道 0.50 0.25 0.50 0.25 或W吨(m) 非机动车道 0.25 0.25 安全带宽度W 机动车道 0.25 0.25 0.25 0.25 (m) 非机动车道 0.25 0.25 侧向净宽度W 机动车道 0.75 0.50 0.75 0.50 (m) 非机动车道 0.50 0.50 分隔带最小宽度(m) 1.50 1.50 1.50 1.50 分车带最小宽度(m) 2.50 2.50 2.00 2.00 (2.25) 注:1侧向净宽度为路缘带宽度与安全带宽度之和。 2括号内为一侧是机动车道,另一侧是非机动车道时的取值 3分隔带最小宽度值系按设施带宽度1m计的,具体设计应根据设施带实际 宽度确定。 3分隔带宜采用立缘石围砌,立缘石高度和形式应满足本 规范第5.5.2条的规定。 5.3.5变速车道应符合下列规定: 1车辆驶出或驶人主路、立交匝道及集散车道出入口处均 应设置变速车道。 2变速车道的宽度应与主路车道宽度相同。 5.3.6集散车道可为单车道和双车道,每条集散车道的宽度宜 为3.5m。与主路间设有分隔设施的集散车道,其车道数不应少 于2条。 5.3.7辅助车道的宽度应与主路车道宽度相同 5.3.8路肩应符合下列规定: 1采用边沟排水的道路应在路面外侧设路肩。 18

2 分车带最小宽度应符合表 5.3.4 的规定。 5.3.4 分车带最小宽度 中间带 两侧带 设计速度 (km/h) 二", 60 <60 二", 60 <60 路缘带宽度 机动车道 0.50 0.25 0.50 0.25 Wmb (m) 非机动车道 0.25 0.25 安全带宽度 机动车道 0.25 0.25 0.25 0.25 (m) 非机动车道 0.25 0.25 侧向净宽度 Wl 机动车道 O. 75 0.50 O. 75 0.50 (m) 非机动车道 0.50 0.50 分隔带最小宽度 (m) 1. 50 1. 50 1. 50 1. 50 2.50 分享带最小宽度 (m) 2.50 2.00 2.00 (2.25) 注: 1 侧向净宽度为路缘带宽度与安全带宽度之和。 2 括号内为一侧是机动车道,另一侧是非机动车道时的取值。 3 分隔带最小宽度值系按设施带宽度 1m 计的,具体设计应根据设施带实际 宽度确定。 3 分隔带宜采用立缘石围砌,立缘石高度和形式应满足本 规范第 5.5.2 条的规定。 5.3.5 变速车道应符合下列规定: 1 车辆驶出或驶人主路、立交臣道及集散车道出人口处均 应设置变速车道。 2 变速车道的宽度应与主路车道宽度相同。 5.3.6 集散车道可为单车道和双车道,每条集散车道的宽度宜 3.5m。与主路间设有分隔设施的集散车道,其车道数不应少 条。 5.3.7 辅助车道的宽度应与主路车道宽度相同。 5.3.8 路肩应符合下列规定: 1 采用边沟排水的道路应在路面外侧设路肩。 18

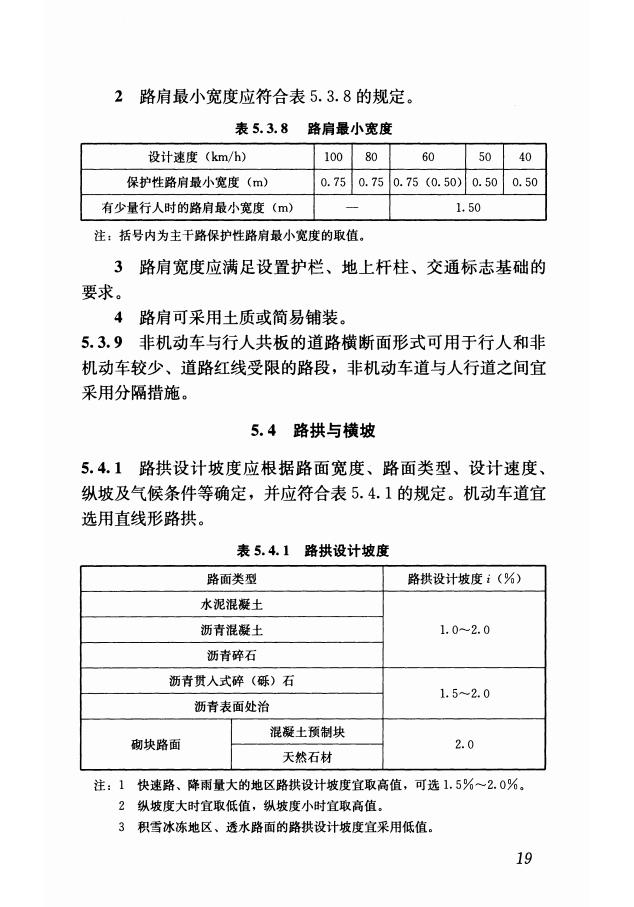

2路肩最小宽度应符合表5.3.8的规定 表5.3.8路肩最小宽度 设计速度(km/h) 10080605040 保护性路肩最小宽度(m) 0.750.750.75(0.50)0.500.50 有少量行人时的路肩最小宽度(m) 1.50 注:括号内为主干路保护性路肩最小宽度的取值 3路肩宽度应满足设置护栏、地上杆柱、交通标志基础的 要求。 4路肩可采用土质或简易铺装。 5.3.9非机动车与行人共板的道路横断面形式可用于行人和非 机动车较少、道路红线受限的路段,非机动车道与人行道之间宜 采用分隔措施。 5.4路拱与横坡 5.4.1路拱设计坡度应根据路面宽度、路面类型、设计速度、 纵坡及气候条件等确定,并应符合表5.4.1的规定。机动车道宜 选用直线形路拱。 表5.4.1路拱设计坡度 路面类型 路拱设计坡度:(%) 水泥混凝土 沥青混凝土 1.0-2.0 沥青碎石 沥青贯人式碎(砾)石 1.5-2.0 沥青表面处治 混凝土预制块 砌块路面 2.0 天然石材 注:1快速路、降雨量大的地区路拱设计坡度宜取高值,可选1.5%一2.0%。 2纵坡度大时宜取低值,纵坡度小时宜取高值。 3 积雪冰冻地区、透水路面的路拱设计坡度宜采用低值, 19

2 路肩最小宽度应符合表 5.3.8 的规定。 5.3.8 路肩最小宽度 设计速度 (kmjh) 保护性路肩最小宽度 (m) 有少量行人时的路肩最小宽度 (m) 注:括号内为主于路保护性路肩最小宽度的取值。 路肩宽度应满足设置护栏、地上杆柱、交通标志基础的 要求。 4 路肩可采用土质或简易铺装。 5.3.9 非机动车与行人共板的道路横断面形式可用于行人和非 机动车较少、道路红线受限的路段,非机动车道与人行道之间宜 采用分隔措施。 5.4 路拱与横坡 5.4.1 路拱设计坡度应根据路面宽度、路面类型、设计速度、 纵坡及气候条件等确定,并应符合表 5.4.1 的规定。机动车道宜 选用直线形路拱。 5.4.1 路拱设计坡度 路面类型 路拱设计坡度 (%) 水泥混凝土 沥青混凝土 1. 0~2. 0 沥青碎石 沥青贯入式碎(砾)石 1. 5~2. 0 沥青表面处治 混凝土预制块 砌块路面 2.0 天然石材 注: 1 快速路、降雨量大的地区路拱设计坡度宜取高值,可选1. 5%~2. 0% 2 纵披度大时宜取低值,纵坡度小时宜取高值。 3 积雪冰冻地区、透水路面的路拱设计坡度宜采用低值。 19

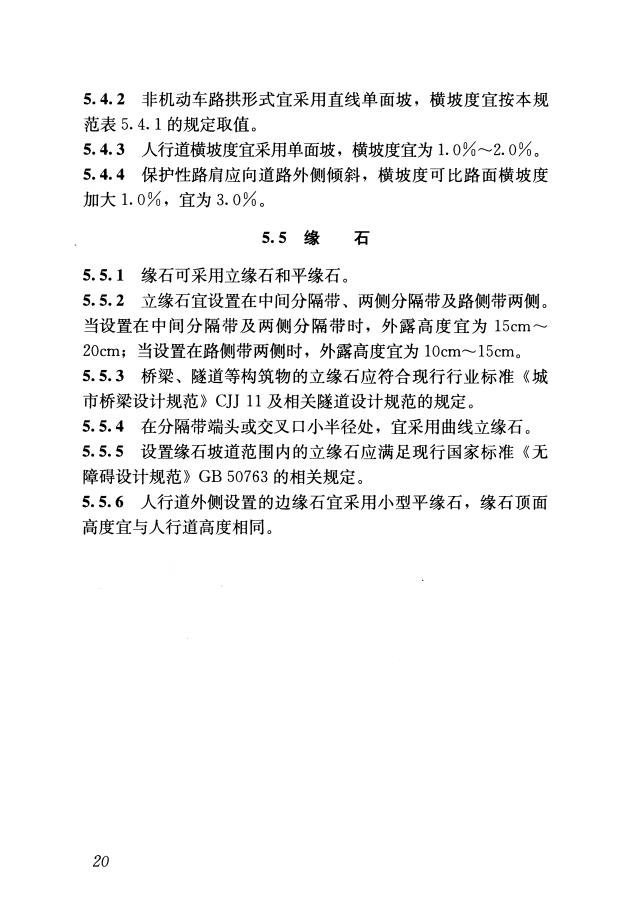

5.4.2非机动车路拱形式宜采用直线单面坡,横坡度宜按本规 范表5.4.1的规定取值。 5.4.3人行道横坡度宜采用单面坡,横坡度宜为1.0%~2.0%。 5.4.4保护性路肩应向道路外侧倾斜,横坡度可比路面横坡度 加大1.0%,宜为3.0%。 5.5缘石 5.5.1缘石可采用立缘石和平缘石。 5.5.2立缘石宜设置在中间分隔带、两侧分隔带及路侧带两侧。 当设置在中间分隔带及两侧分隔带时,外露高度宜为15cm~ 20cm;当设置在路侧带两侧时,外露高度宜为10cm~15cm。 5.5.3桥梁、隧道等构筑物的立缘石应符合现行行业标准《城 市桥梁设计规范》CJ刀11及相关隧道设计规范的规定。 5.5.4在分隔带端头或交叉口小半径处,宜采用曲线立缘石。 5.5.5设置缘石坡道范围内的立缘石应满足现行国家标准《无 障碍设计规范》GB50763的相关规定。 5.5.6人行道外侧设置的边缘石宜采用小型平缘石,缘石顶面 高度宜与人行道高度相同。 名

5.4.2 非机动车路拱形式宜采用直线单面坡,横坡度宜按本规 范表 5.4.1 的规定取值。 5.4.3 人行道横坡度宜采用单面坡,横坡度宜为1. 0%~2. 0% 5.4.4 保护性路肩应向道路外侧倾斜,横坡度可比路面横坡度 加大1. 0% ,宜为 3.0% 5.5 缘石 5.5.1 缘石可采用立缘石和平缘石。 5.5.2 立缘石宜设置在中间分隔带、两侧分隔带及路侧带两侧。 当设置在中间分隔带及两侧分隔带时,外露高度宜为 15cm~ 20cm; 当设置在路侧带两侧时,外露高度宜为 10cm~15cm 5.5.3 桥梁、隧道等构筑物的立缘石应符合现行行业标准《城 市桥梁设计规范)) CJJ 11 及相关隧道设计规范的规定。 5.5.4 在分隔带端头或交叉口小半径处,宜采用曲线立缘石。 5.5.5 设置缘石坡道范围内的立缘石应满足现行国家标准《无 障碍设计规范)) GB 50763 的相关规定。 5.5.6 人行道外侧设置的边缘石宜采用小型平缘石,缘石顶面 高度宜与人行道高度相同。 20

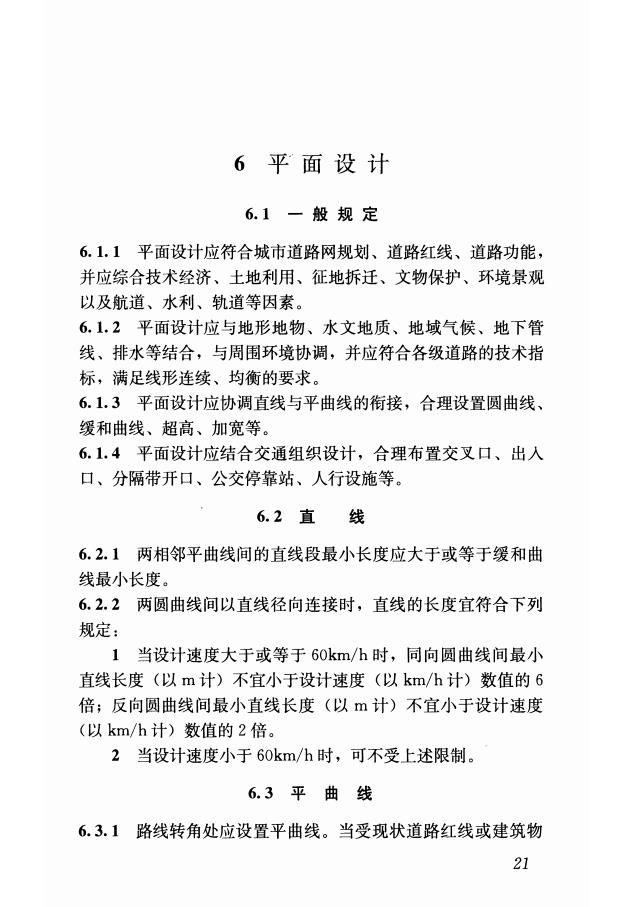

6平面设计 6.1一般规定 6.1.1平面设计应符合城市道路网规划、道路红线、道路功能, 并应综合技术经济、土地利用、征地拆迁、文物保护、环境景观 以及航道、水利、轨道等因素。 6.1.2平面设计应与地形地物、水文地质、地域气候、地下管 线、排水等结合,与周围环境协调,并应符合各级道路的技术指 标,满足线形连续、均衡的要求。 6.1.3平面设计应协调直线与平曲线的衔接,合理设置圆曲线、 缓和曲线、超高、加宽等。 6.1.4平面设计应结合交通组织设计,合理布置交叉口、出入 口、分隔带开口、公交停靠站、人行设施等。 6.2直线 6.2.1两相邻平曲线间的直线段最小长度应大于或等于缓和曲 线最小长度。 6.2.2两圆曲线间以直线径向连接时,直线的长度宜符合下列 规定: 1当设计速度大于或等于60km/h时,同向圆曲线间最小 直线长度(以m计)不宜小于设计速度(以km/h计)数值的6 倍;反向圆曲线间最小直线长度(以m计)不宜小于设计速度 (以km/h计)数值的2倍。 2当设计速度小于60km/h时,可不受上述限制。 6.3平曲线 6.3.1路线转角处应设置平曲线。当受现状道路红线或建筑物 说

平面设计 6.1 一般规定 6. 1. 1 平面设计应符合城市道路网规划、道路红线、道路功能, 并应综合技术经济、土地利用、征地拆迁、文物保护、环境景观 以及航道、水利、轨道等因素。 6. 1. 2 平面设计应与地形地物、水文地质、地域气候、地下管 线、排水等结合,与周围环境协调,并应符合各级道路的技术指 标,满足线形连续、均衡的要求。 6. 1. 3 平面设计应协调直线与平曲线的衔接,合理设置圆曲线、 缓和曲线、超高、加宽等。 6. 1. 平面设计应结合交通组织设计,合理布置交叉口、出人 口、分隔带开口、公交停靠站、人行设施等。 6.2 直线 6.2.1 两相邻平曲线间的直线段最小长度应大于或等于缓和曲 线最小长度。 6.2.2 两圆曲线间以直线径向连接时,直线的长度宜符合下列 规定: 1 当设计速度大于或等于 60km/h 时,同向圆曲线间最小 直线长度(以 计)不宜小于设计速度(以 km/h 计)数值的 倍;反向圆曲线间最小直线长度(以 计)不宜小于设计速度 (以 km/h 计)数值的 倍。 2 当设计速度小于 60km/h 时,可不受上述限制。 6.3 平曲线 6.3.1 路线转角处应设置平曲线。当受现状道路红线或建筑物 21

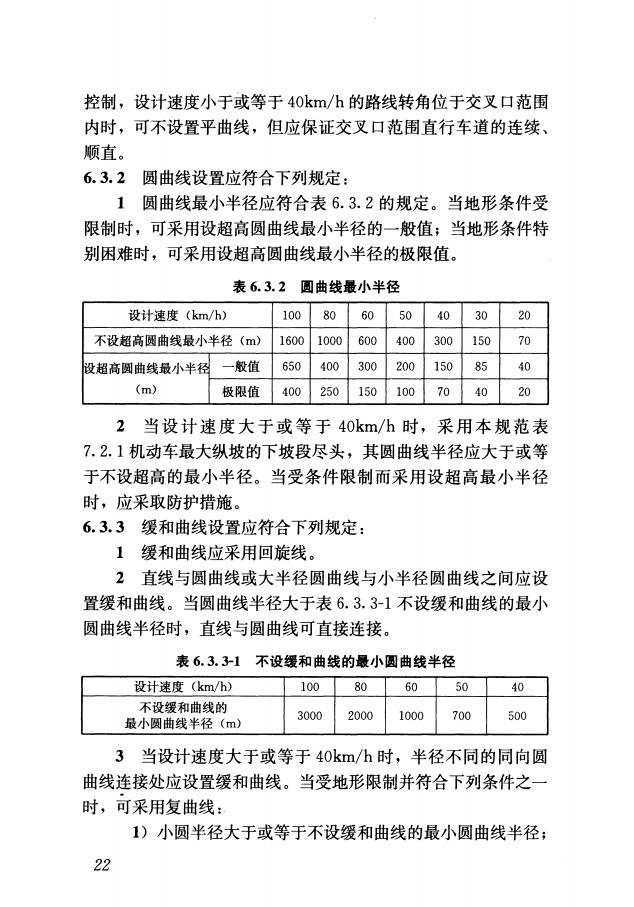

控制,设计速度小于或等于40km/h的路线转角位于交叉口范围 内时,可不设置平曲线,但应保证交叉口范围直行车道的连续 顺直。 6.3.2圆曲线设置应符合下列规定: 1圆曲线最小半径应符合表6.3.2的规定。当地形条件受 限制时,可采用设超高圆曲线最小半径的一般值;当地形条件特 别困难时,可采用设超高圆曲线最小半径的极限值。 表6.3.2圆曲线最小半径 设计速度(km/h) 100806050403020 不设超高圆曲线最小半径(m)16001000600400 300150 70 设超高圆曲线最小半径一般值65040030020015085 40 (m) 极限值400250150100704020 2当设计速度大于或等于40km/h时,采用本规范表 7.2.1机动车最大纵坡的下坡段尽头,其圆曲线半径应大于或等 于不设超高的最小半径。当受条件限制而采用设超高最小半径 时,应采取防护措施。 6.3.3缓和曲线设置应符合下列规定: 1缓和曲线应采用回旋线。 2直线与圆曲线或大半径圆曲线与小半径圆曲线之间应设 置缓和曲线。当圆曲线半径大于表6.3.3-1不设缓和曲线的最小 圆曲线半径时,直线与圆曲线可直接连接。 表6.3.3-1不设缓和曲线的最小圆曲线半径 设计速度(km/h) 10080☐6050☐40 不设缓和曲线的 最小圆曲线半径(m) 300020001000700500 3当设计速度大于或等于40km/h时,半径不同的同向圆 曲线连接处应设置缓和曲线。当受地形限制并符合下列条件之 时,可采用复曲线: 1)小圆半径大于或等于不设缓和曲线的最小圆曲线半径; 2

控制,设计速度小于或等于 40km/h 的路线转角位于交叉口范围 内时,可不设置平曲线,但应保证交叉口范围直行车道的连续、 顺直。 6.3.2 圆曲线设置应符合下列规定: 1 圆曲线最小半径应符合表 6.3.2 的规定。当地形条件受 限制时,可采用设超高圆曲线最小半径的一般值;当地形条件特 别困难时,可采用设超高圆曲线最小半径的极限值。 6.3.2 圆曲线最小半径 设计速度 (km/h) 100 80 60 50 40 30 20 不设超高圆曲线最小半径 (m) 1600 1000 600 400 300 150 70 I 陆超高圆曲线最小半径 一般值 650 400 300 200 150 85 40 I (m) 极限值 400 250 150 100 70 40 2 当设计速度大于或等于 40km/h 时,采用本规范表 7.2.1 机动车最大纵坡的下坡段尽头,其圆曲线半径应大于或等 于不设超高的最小半径。当受条件限制而采用设超高最小半径 时,应采取防护措施。 6.3.3 缓和曲线设置应符合下列规定: 1 缓和曲线应采用回旋线。 2 直线与圆曲线或大半径圆曲线与小半径圆曲线之间应设 置缓和曲线。当圆曲线半径大于表 6.3.3-1 不设缓和曲线的最小 圆曲线半径时,直线与圆曲线可直接连接。 6.3.3-1 不设缓和曲线的最小圆曲线半径 设计速度 (km/h) 不设缓和曲线的 最小圆曲线半径 (m) 3 当设计速度大于或等于 40km/h 时,半径不同的同向圆 曲线连接处应设置缓和曲线。当受地形限制并符合下列条件之一 时,可采用复曲线: 1) 小圆半径大于或等于不设缓和曲线的最小圆曲线半径; 22