第二十四章 病毒的致病性 第一节 病毒的感染 第二节 病毒的致病机制

第二十四章 病毒的致病性 第一节 病毒的感染 第二节 病毒的致病机制

第一节 病毒的感染 一、感染方式与途径: (一)水平传播:指病毒在人群不同个体之间的传播。 传播途径有: 1、经呼吸道、消化道传播 2、经媒介昆虫叮咬传播; 3、动物咬伤传播; 4、接触传播、性传播 (二)垂直传播:病毒通过胎盘或产 道,由亲代直接传 给子代的方式

第一节 病毒的感染 一、感染方式与途径: (一)水平传播:指病毒在人群不同个体之间的传播。 传播途径有: 1、经呼吸道、消化道传播 2、经媒介昆虫叮咬传播; 3、动物咬伤传播; 4、接触传播、性传播 (二)垂直传播:病毒通过胎盘或产 道,由亲代直接传 给子代的方式

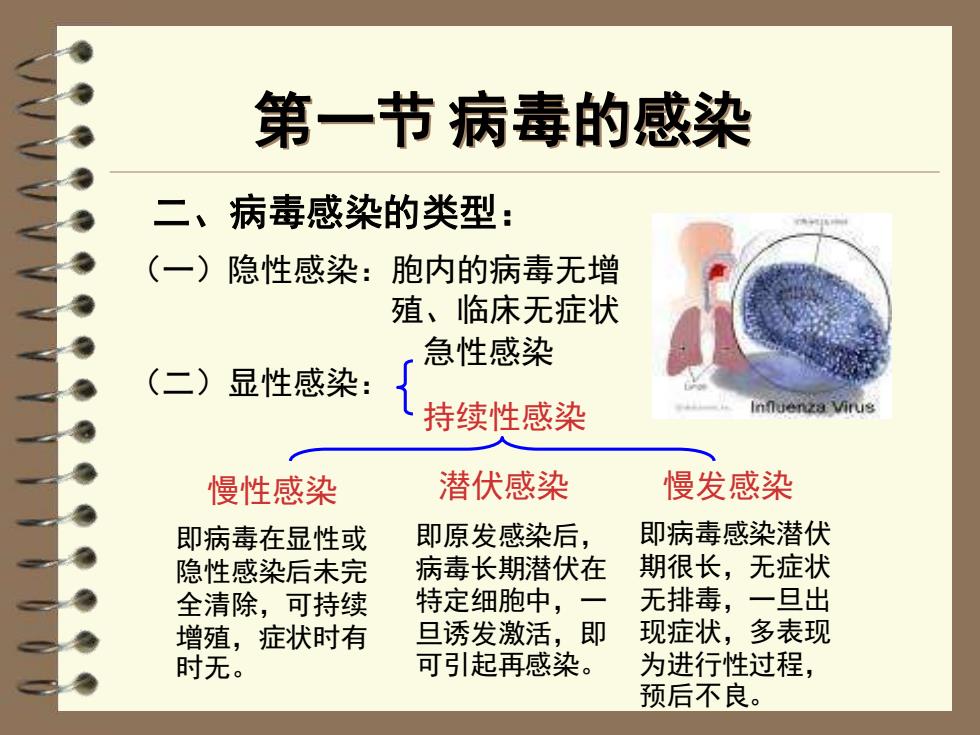

二、病毒感染的类型: (一)隐性感染:胞内的病毒无增 殖、临床无症状 (二)显性感染: 急性感染 持续性感染 慢性感染 潜伏感染 慢发感染 即病毒在显性或 隐性感染后未完 全清除,可持续 增殖,症状时有 时无。 即原发感染后, 病毒长期潜伏在 特定细胞中,一 旦诱发激活,即 可引起再感染。 即病毒感染潜伏 期很长,无症状 无排毒,一旦出 现症状,多表现 为进行性过程, 预后不良。 第一节 病毒的感染

二、病毒感染的类型: (一)隐性感染:胞内的病毒无增 殖、临床无症状 (二)显性感染: 急性感染 持续性感染 慢性感染 潜伏感染 慢发感染 即病毒在显性或 隐性感染后未完 全清除,可持续 增殖,症状时有 时无。 即原发感染后, 病毒长期潜伏在 特定细胞中,一 旦诱发激活,即 可引起再感染。 即病毒感染潜伏 期很长,无症状 无排毒,一旦出 现症状,多表现 为进行性过程, 预后不良。 第一节 病毒的感染

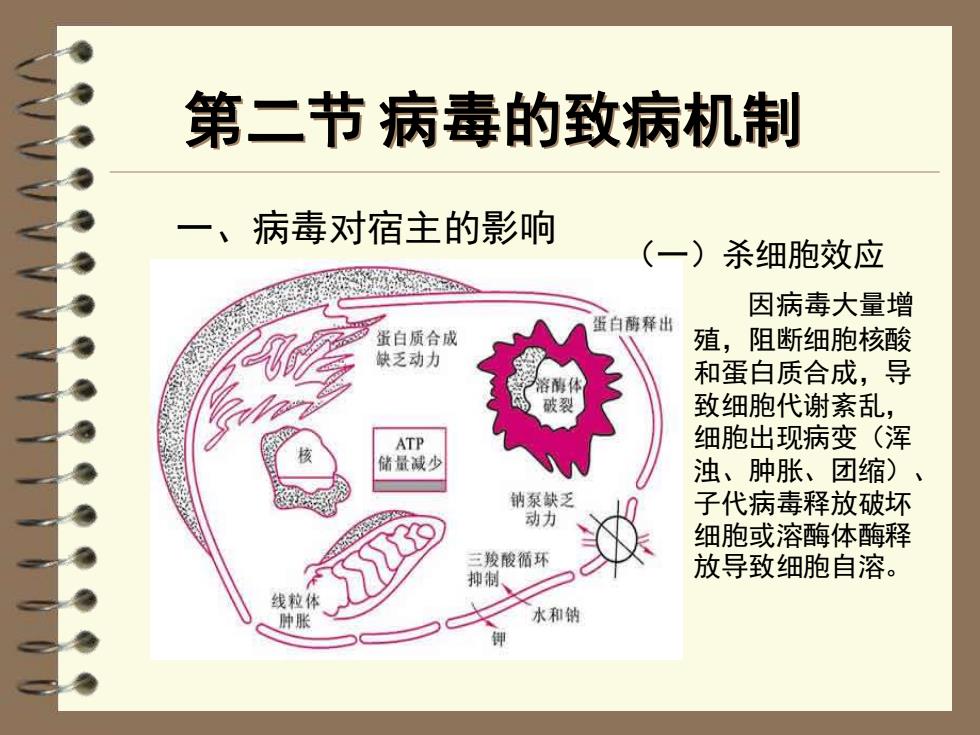

第二节 病毒的致病机制 一、病毒对宿主的影响 (一)杀细胞效应 因病毒大量增 殖,阻断细胞核酸 和蛋白质合成,导 致细胞代谢紊乱, 细胞出现病变(浑 浊、肿胀、团缩)、 子代病毒释放破坏 细胞或溶酶体酶释 放导致细胞自溶

第二节 病毒的致病机制 一、病毒对宿主的影响 (一)杀细胞效应 因病毒大量增 殖,阻断细胞核酸 和蛋白质合成,导 致细胞代谢紊乱, 细胞出现病变(浑 浊、肿胀、团缩)、 子代病毒释放破坏 细胞或溶酶体酶释 放导致细胞自溶

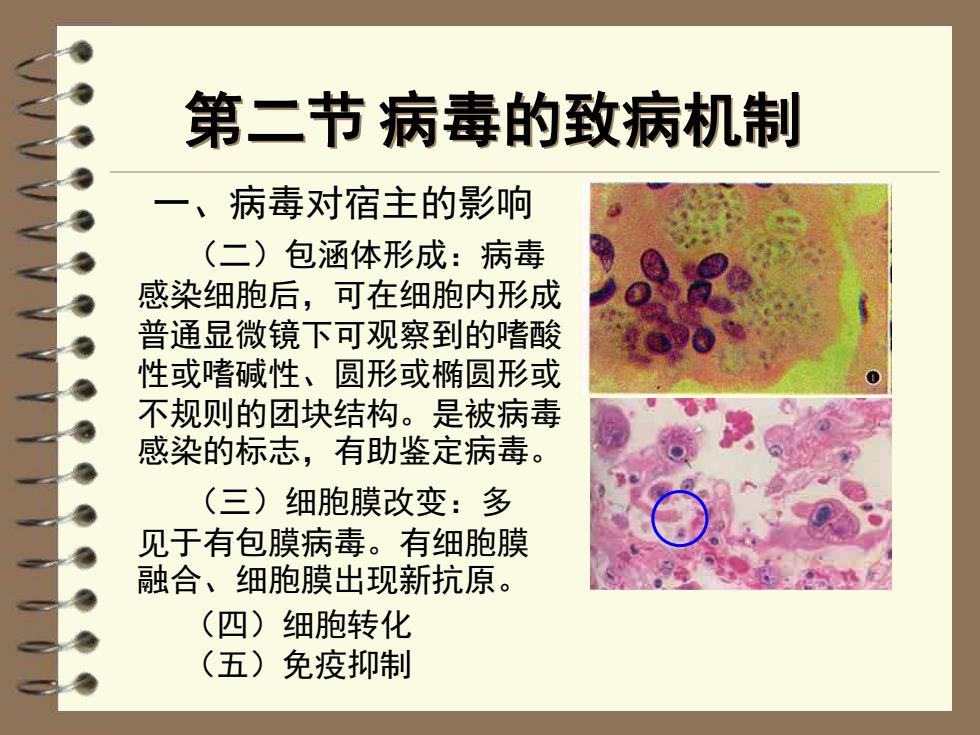

第二节 病毒的致病机制 一、病毒对宿主的影响 (三)细胞膜改变:多 见于有包膜病毒。有细胞膜 融合、细胞膜出现新抗原。 (二)包涵体形成:病毒 感染细胞后,可在细胞内形成 普通显微镜下可观察到的嗜酸 性或嗜碱性、圆形或椭圆形或 不规则的团块结构。是被病毒 感染的标志,有助鉴定病毒。 (四)细胞转化 (五)免疫抑制

第二节 病毒的致病机制 一、病毒对宿主的影响 (三)细胞膜改变:多 见于有包膜病毒。有细胞膜 融合、细胞膜出现新抗原。 (二)包涵体形成:病毒 感染细胞后,可在细胞内形成 普通显微镜下可观察到的嗜酸 性或嗜碱性、圆形或椭圆形或 不规则的团块结构。是被病毒 感染的标志,有助鉴定病毒。 (四)细胞转化 (五)免疫抑制