石河子大学讲稿 课程名称:作物营养与施肥 授课专业:农资、农学 授课教师:李俊华 农学院资源环境系 1-

- 1 - 石河子大学讲稿 课程名称:作物营养与施肥 授课专业:农资、农学 授课教师:李俊华 农学院资源环境系

第一章绪论 农业生产主要是由植物生产、动物生产和土壤三个环节组成。植物生产是生态系统中 的第一性生产,主要通过绿色植物的光和作用生产有机物质,其产品可以直接作为粮食或 工业原料被人类直接利用,也可作为饲料,饵料等用于动物生产,从而为人类提供丰富的 动物性食品和其他产品。肥料是作物的粮食,为作物提供必需用营养元素或兼有改变土壤 性质,提高土壤肥力功能的物质之一。合理施用有机肥料和化学肥料,对于提高单位面积 产量和不断提高土壤肥力起着重要的作用,而且能调节土壤反应,改善土壤结构,提高士 壤肥力,有利于作物生长发有。因此肥料的施用合理与否不仅关系作物产量与品质能否得 到提高与改善,也关系到生态系统中物质循环和能量流动能否正常进行,最终影响生态平 肥()作为农业增产措施之一己有数千年的历史。然而,施肥科学理论体系 的形成,以及在这一理论体系指导下的科学实践仅有160多年的历史。 第一节施肥科学的发展概况 一、古代施肥实践 我国农业历史悠久,长期以来,我国的劳动人民在农业生产活动中,积累了相当丰富 施肥经验。这些经验的长期积累,形成了我国农业特有的用地域养地相接合的优良传统, 使几千年的土壤肥力保持不衰,这是历史上罕见的成就。 早在夏代以前(公元前2100年以前),仍能就意识到未开垦的处女地一般是很肥沃的 在加上杂草、荆棘、小树等烧后的草木灰,土壤就更加肥沃了。所以,一旦地力出现衰退 情况,他们就放弃旧地,另选新地开垦 夏、商、西周(公元前2100年-公元前77列年)前后将近1500年,农业生产上放任自 然方式的经营中开始出现了人工干预,人们回到多年撂荒的土地上再进行生产。通过这一 措施,人们体会到土地经过一段时间的休闲后,仍然可以正常生产。并初步发现在土地中 施入某些物质(灰、粪等),可以不必通过休闲,能在原来的土地上连续种植。《诗经·周 颂·良相》的诗篇中有:“以蓐萘辈,萘蓼朽止,黍稷茂止”的歌咏。说明那时的人们已经 认识到拔除田间的杂草,腐烂后,可以肥田,有助于黍稷生长的效果。 春秋、战国(公元前770年.公元前222年)时期,铁器农具的出现,黄河流域出现萍 溉农业,可以做到深耕、多耕、多锄,及时因地生产,重视类灌,生产力明显提高。《周礼·职 方氏》之《地官司徒下》记述了以各种不同的动物粪肥施于不同土壤的“士化之法”,以恢 复和提高地力。 秦、汉、魏、晋、南北朝(公元前221年.公元581年)的七八百年间,关于作物施西 方面的资料有了更加详尽的记载。汉朝的《礼记·月令》中提出:“季夏之月.是月也, 土润溽暑,大雨时行,浇草雄行水,利以杂草,如以热汤,可以粪田瞒,可以美土疆。”明 确指出,利用夏季高温,促使杂草腐烂,提高土壤肥力。西汉的《犯之书》,记载施肥技术 可分为基肥与追肥。强调不论哪种作物都要施足基肥,然后再看情况补施追肥。西晋郭恭 义的《广志》中记载了人工栽培绿肥专供肥田之用。该文指出水稻于秋冬收割之后,播种 艺子,与第一年翻耕,作小米田的肥料。北魏的贾甲想著《齐民要术》中记载了绿肥种枯 法和豆科作物同禾本科作物轮作的方法比较详细,并提到:“凡美田之法,绿豆为上,小豆、 .2

- 2 - 第一章 绪论 农业生产主要是由植物生产、动物生产和土壤三个环节组成。植物生产是生态系统中 的第一性生产,主要通过绿色植物的光和作用生产有机物质,其产品可以直接作为粮食或 工业原料被人类直接利用,也可作为饲料,饵料等用于动物生产,从而为人类提供丰富的 动物性食品和其他产品。肥料是作物的粮食,为作物提供必需用营养元素或兼有改变土壤 性质,提高土壤肥力功能的物质之一。合理施用有机肥料和化学肥料,对于提高单位面积 产量和不断提高土壤肥力起着重要的作用,而且能调节土壤反应,改善土壤结构,提高土 壤肥力,有利于作物生长发育。因此肥料的施用合理与否不仅关系作物产量与品质能否得 到提高与改善,也关系到生态系统中物质循环和能量流动能否正常进行,最终影响生态平 衡。 施肥(fertilization)作为农业增产措施之一已有数千年的历史。然而,施肥科学理论体系 的形成,以及在这一理论体系指导下的科学实践仅有 160 多年的历史。 第一节 施肥科学的发展概况 一、古代施肥实践 我国农业历史悠久,长期以来,我国的劳动人民在农业生产活动中,积累了相当丰富 施肥经验。这些经验的长期积累,形成了我国农业特有的用地域养地相接合的优良传统, 使几千年的土壤肥力保持不衰,这是历史上罕见的成就。 早在夏代以前(公元前 2100 年以前),仍能就意识到未开垦的处女地一般是很肥沃的, 在加上杂草、荆棘、小树等烧后的草木灰,土壤就更加肥沃了。所以,一旦地力出现衰退 情况,他们就放弃旧地,另选新地开垦。 夏、商、西周(公元前 2100 年-公元前 771 年)前后将近 1500 年,农业生产上放任自 然方式的经营中开始出现了人工干预,人们回到多年撂荒的土地上再进行生产。通过这一 措施,人们体会到土地经过一段时间的休闲后,仍然可以正常生产。并初步发现在土地中 施入某些物质(灰、粪等),可以不必通过休闲,能在原来的土地上连续种植。《诗经·周 颂·良耜》的诗篇中有:“以蓐萘蓼,萘蓼朽止,黍稷茂止”的歌咏。说明那时的人们已经 认识到拔除田间的杂草,腐烂后,可以肥田,有助于黍稷生长的效果。 春秋、战国(公元前 770 年-公元前 222 年)时期,铁器农具的出现,黄河流域出现灌 溉农业,可以做到深耕、多耕、多锄,及时因地生产,重视粪灌,生产力明显提高。《周礼·职 方氏》之《地官司徒下》记述了以各种不同的动物粪肥施于不同土壤的“土化之法”,以恢 复和提高地力。 秦、汉、魏、晋、南北朝(公元前 221 年-公元 581 年)的七八百年间,关于作物施肥 方面的资料有了更加详尽的记载。汉朝的《礼记·月令》中提出:“季夏之月.是月也, 土润溽暑,大雨时行,浇草雉行水,利以杂草,如以热汤,可以粪田畴,可以美土疆。”明 确指出,利用夏季高温,促使杂草腐烂,提高土壤肥力。西汉的《氾之书》,记载施肥技术 可分为基肥与追肥。强调不论哪种作物都要施足基肥,然后再看情况补施追肥。西晋郭恭 义的《广志》中记载了人工栽培绿肥专供肥田之用。该文指出水稻于秋冬收割之后,播种 苕子,与第二年翻耕,作小米田的肥料。北魏的贾思勰著《齐民要术》中记载了绿肥种植 法和豆科作物同禾本科作物轮作的方法比较详细,并提到:“凡美田之法,绿豆为上,小豆

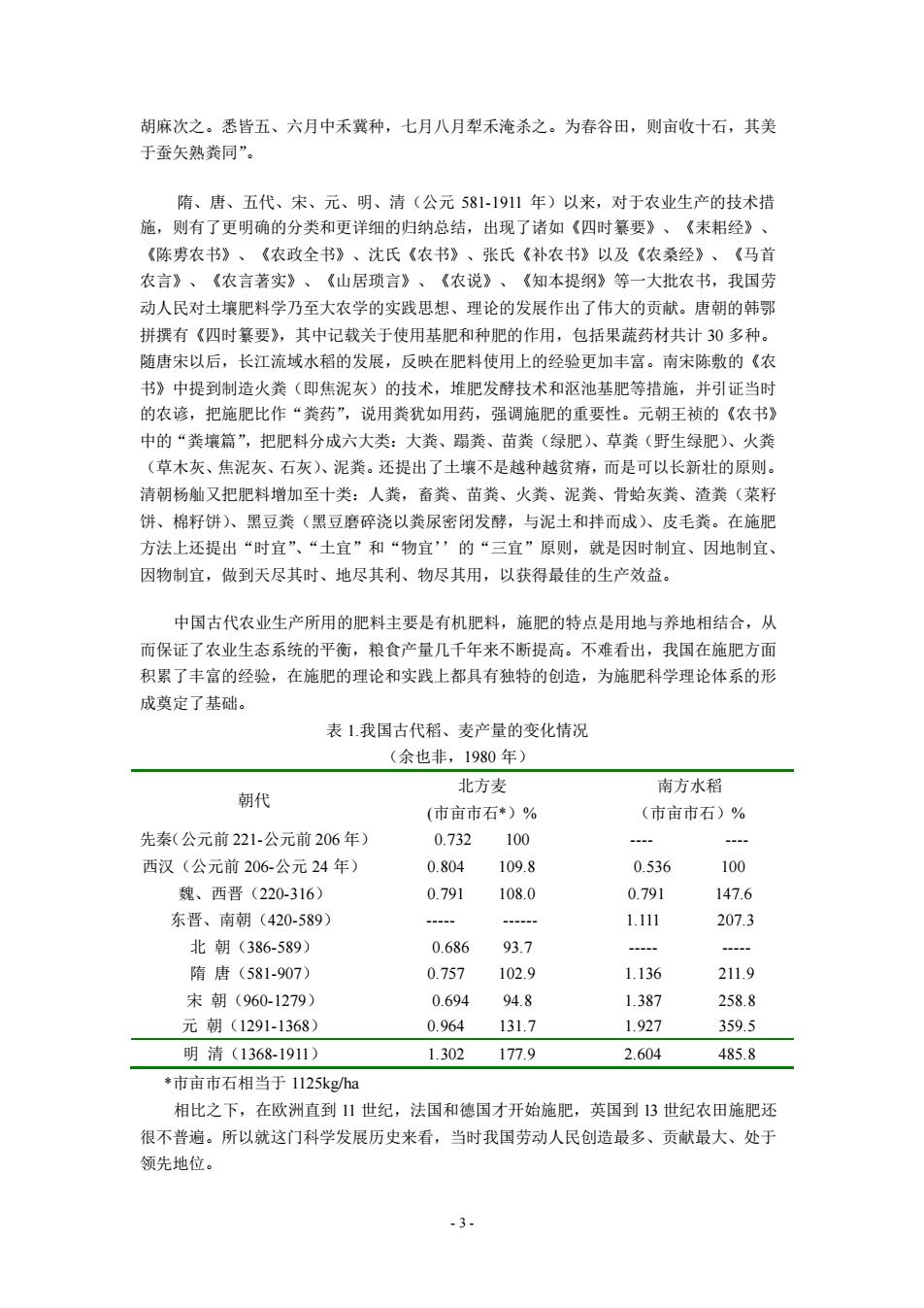

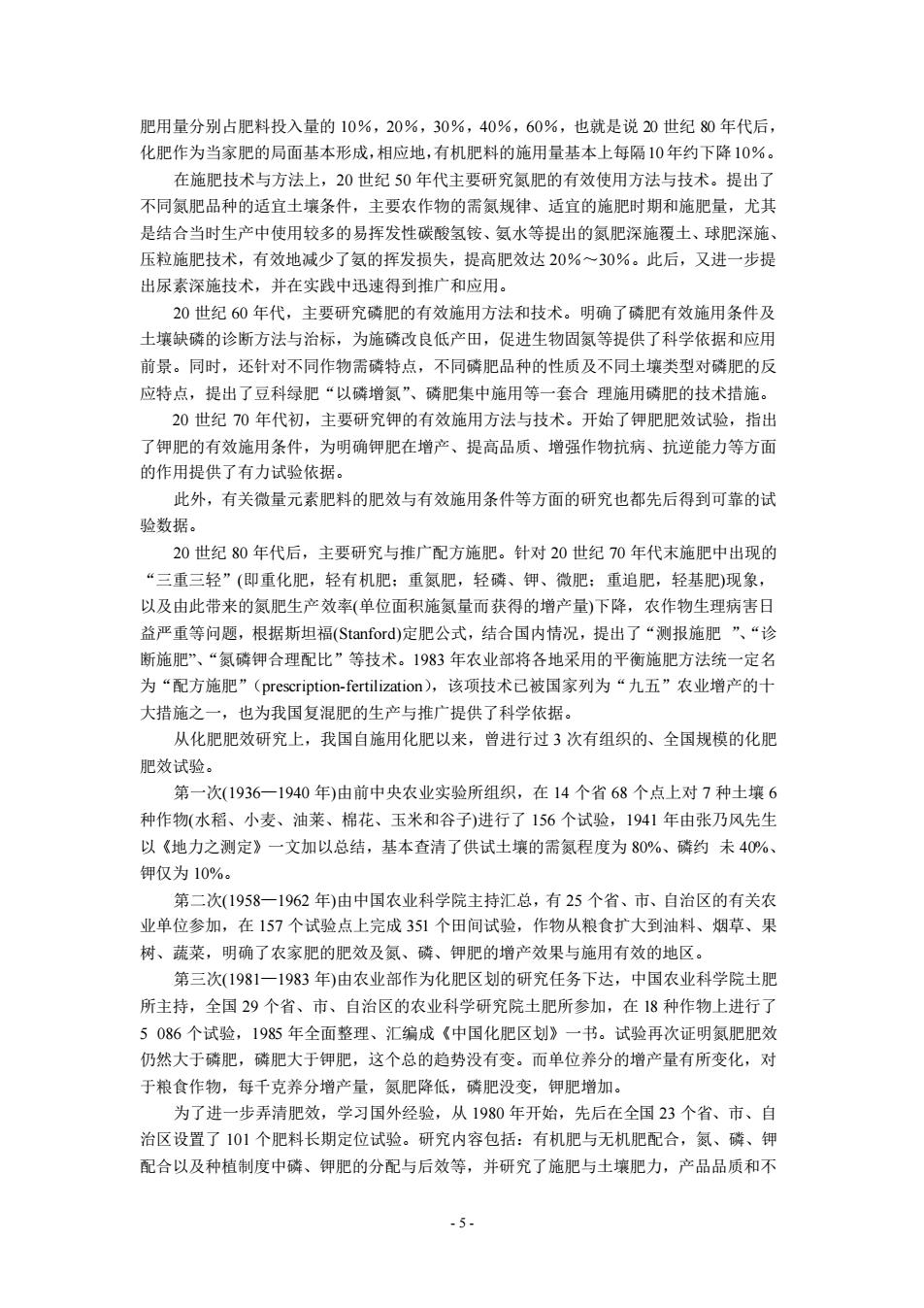

胡麻次之。悉皆五、六月中禾冀种,七月八月犁禾淹杀之。为春谷田,则亩收十石,其关 于蚕矢熟粪同”。 隋、唐、五代、宋、元、明、清(公元581-191年)以来,对于农业生产的技术措 施,则有了更明确的分类和更详细的归纳总结,出现了诸如《四时纂要》、《未相经》 《陈旉农书》、《农政全书》、沈氏《农书》、张氏《补农书》以及《农桑经》、《马首 农言》、《农言著实》、《山居琐言》、《农说》、《知本提纲》等一大批农书,我国劳 动人民对土壤肥料学乃至大农学的实践思想、理论的发展作出了伟大的贡献。唐朝的韩鄂 拼摆有《四时篆要》,其中记载关于使用基肥和种肥的作用,包括果蔬药材共计30多种。 随唐未以后,长江流域水稻的发展,反映在肥料使用上的经验更加丰富。南宋陈敷的《衣 书》中提到制造火粪(即焦泥灰)的技术,堆肥发酵技术和沤池基肥等措施,并引证当时 的农谚,把施肥比作“粪药”,说用粪犹如用药,强调施肥的重要性。元朝王祯的《农书》 中的“粪壤篇”,把肥料分成六大类:大粪、器粪、苗粪(绿肥)、草粪(野生绿肥、火粪 (草木灰、焦泥灰、石灰)、泥粪。还提出了土壤不是越种越贫锵,而是可以长新壮的原则。 清朝杨又把肥料增加至十类:人粪,粪、苗粪、火粪、泥粪、骨蛤灰粪、渣粪(莱籽 饼、棉籽饼人、黑豆粪(黑豆磨碎浇以粪尿密闭发酵,与泥土和拌而成)、皮毛粪。在施肥 方法上还提出“时宜”、“土宜”和“物宜”的“三宜”原则,就是因时制宜、因地制宜、 因物制宜,做到天尽其时、地尽其利、物尽其用,以获得最佳的生产效益。 中国古代农业生产所用的肥料主要是有机肥料,施肥的特点是用地与养地相结合,从 而保证了农业生态系统的平衡,粮食产量几千年来不断提高。不难看出,我国在施肥方面 积累了丰富的经验,在施肥的理论和实我上都具有独特的创造,为施肥科学理论体系的形 成奠定了基础。 表1我国古代稻、麦产量的变化情况 (余也非,1980年) 北方麦 南方水稻 朝代 (市亩市石*)% (市亩市石)% 先泰(公元前221-公元前206年) 0.732 100 西汉(公元前206-公元24年) 0804 1098 0536 100 魏、西晋(220-316) 0.791 108.0 0.791 147.6 东晋、南朝(420-589) 1.111 207.3 北朝(386.589) 0686 93.7 隋唐(581-907) 0.757 102.9 1.136 211.9 宋朝(960.1279】 0694 948 1387 2588 元朝(1291-1368 0.964 131.7 1.927 359.5 明清(1368.1911) 1.302177.9 2.604 485.8 ◆市亩市石相当于1125kgha 相比之下,在欧洲直到11世纪,法国和德国才开始施肥,英国到3世纪农田施肥还 很不普遍。所以就这门科学发展历史来看,当时我国劳动人民创造最多、贡献最大、处于 领先地位。 -3-

- 3 - 胡麻次之。悉皆五、六月中禾冀种,七月八月犁禾淹杀之。为春谷田,则亩收十石,其美 于蚕矢熟粪同”。 隋、唐、五代、宋、元、明、清(公元 581-1911 年)以来,对于农业生产的技术措 施,则有了更明确的分类和更详细的归纳总结,出现了诸如《四时纂要》、《耒耜经》、 《陈旉农书》、《农政全书》、沈氏《农书》、张氏《补农书》以及《农桑经》、《马首 农言》、《农言著实》、《山居琐言》、《农说》、《知本提纲》等一大批农书,我国劳 动人民对土壤肥料学乃至大农学的实践思想、理论的发展作出了伟大的贡献。唐朝的韩鄂 拼撰有《四时纂要》,其中记载关于使用基肥和种肥的作用,包括果蔬药材共计 30 多种。 随唐宋以后,长江流域水稻的发展,反映在肥料使用上的经验更加丰富。南宋陈敷的《农 书》中提到制造火粪(即焦泥灰)的技术,堆肥发酵技术和沤池基肥等措施,并引证当时 的农谚,把施肥比作“粪药”,说用粪犹如用药,强调施肥的重要性。元朝王祯的《农书》 中的“粪壤篇”,把肥料分成六大类:大粪、蹋粪、苗粪(绿肥)、草粪(野生绿肥)、火粪 (草木灰、焦泥灰、石灰)、泥粪。还提出了土壤不是越种越贫瘠,而是可以长新壮的原则。 清朝杨舢又把肥料增加至十类:人粪,畜粪、苗粪、火粪、泥粪、骨蛤灰粪、渣粪(菜籽 饼、棉籽饼)、黑豆粪(黑豆磨碎浇以粪尿密闭发酵,与泥土和拌而成)、皮毛粪。在施肥 方法上还提出“时宜”、“土宜”和“物宜’’的“三宜”原则,就是因时制宜、因地制宜、 因物制宜,做到天尽其时、地尽其利、物尽其用,以获得最佳的生产效益。 中国古代农业生产所用的肥料主要是有机肥料,施肥的特点是用地与养地相结合,从 而保证了农业生态系统的平衡,粮食产量几千年来不断提高。不难看出,我国在施肥方面 积累了丰富的经验,在施肥的理论和实践上都具有独特的创造,为施肥科学理论体系的形 成奠定了基础。 表 1.我国古代稻、麦产量的变化情况 (余也非,1980 年) 朝代 北方麦 南方水稻 (市亩市石*)% (市亩市石)% 先秦(公元前 221-公元前 206 年) 0.732 100 - - 西汉(公元前 206-公元 24 年) 0.804 109.8 0.536 100 魏、西晋(220-316) 0.791 108.0 0.791 147.6 东晋、南朝(420-589) - - 1.111 207.3 北 朝(386-589) 0.686 93.7 - - 隋 唐(581-907) 0.757 102.9 1.136 211.9 宋 朝(960-1279) 0.694 94.8 1.387 258.8 元 朝(1291-1368) 0.964 131.7 1.927 359.5 明 清(1368-1911) 1.302 177.9 2.604 485.8 *市亩市石相当于 1125kg/ha 相比之下,在欧洲直到 11 世纪,法国和德国才开始施肥,英国到 13 世纪农田施肥还 很不普遍。所以就这门科学发展历史来看,当时我国劳动人民创造最多、贡献最大、处于 领先地位

二、近代施肥科学的发展 (一)施肥科学理论的形成与发展 19世纪中叶,以德国化学家李比希U.V Liebig,1803-187B年)为代表的农业化学学 派,从化学的观点来研究土壤和植物营养,在前人研究成果的基础上,结合自己的研究1840 年在《化学在农业和植物生理学上应用》中创立了“植物矿质营养学说”(heory of plant 理va护 分归还学说”(theory of nutrition returns),其核心内容是要维持地力就必须将作物带走的养 分归还给土壤,办法就是施肥,使土壤的养分损耗和矿质营养物质归还之间保持一定的平 衡。上述两个学说的问世推翻了由素伊尔提出的植物靠吸收腐殖质而生长的错误腐殖质学 说,不仅推动了土壤植物营养科学的发展,同时促进了巨大的化肥工业兴起,开辟了全世 界农田施用化肥的历史。从此,化肥在全世界得到了广泛应用,农作物产量大幅度提高, 然而,李比希的学说片面地认为士壤是单纯的养分贮藏库,矿质养分是土壤肥力的唯一因 素,只要施用矿质肥料把植物吸收的矿质养分归还土壤,就能保持土壤肥力,从根本上抛 弃了有机肥的施用及各种生物因素在提高土壤肥力方面的重要作用。 在西方大量施用化肥后,出现施肥增产幅度降低的现象。1843年,对此李比希又提出 了“最小养分率”(law of the minimum nutrition)。这一学说告诫我们栽培作物不仅要施 肥,而且要注意及时分析限制产量的最小养分,只有准确的补给最小养分,产量才能继续 提高。这就是施肥的“木桶理论”。以上3个学说的建立,在发展植物营养与指导施肥中起 到了十分积极的作用,草定了施肥科学的理论基础。 后人在应用上术学说的基础上不断探索,“报递减律1w矿diminishing returns “米氏学说"(Mitscherlich'slaw)和“因子综合作用律”(integrated factor law)等原理的形成 进一步丰富和发展了施肥科学理论 (二)我国施肥科学的发展 L.解放前化肥施用简况。我国于1901年开始施用化肥,迄今已有近百年历史,解放前施 肥历史大致可分为3个阶段。 第一阶段从1901一1910年属于引进阶段。1901年,台湾省首先由日本进口化肥,施 于甘蔗上大陆开始从西欧讲口化肥,主要应用于沿海诸省的水稻、蔬莱和柑橘上:190年 保定直隶农事试验场开始了肥效试验,其结论是氨肥有效,而磷、钾肥无效 第二阶段从1909一1936年属于肥效探索阶段。北京农事试验场曾设计了8个施肥处理 (无肥、无氨、无磷、无钾、施氨、施磷、施钾和施氨磷钾)的肥效试验,同时吉林公主岭 农事试验场,广东、上海、苏州、杭州等地也都在多种作物上开展了肥效、施用量和对士 壤影响试验。 第三阶段从19361949年属于肥效及技术研究阶段。张乃风在1936一1940年进行了 第一次全国性化肥肥效试验:1940一1949年,我国进行了第一个氯化铵长期定位试验,最 后由陈尚谨和乔生辉完成,提出了有效的土壤、作物及相应的施产方法与技术。 2.解放后施肥科学的发展。新中国成立后,化巴工业得到迅猛发展,化肥的增产效果也得 到了充分的发挥,相应地投肥结构历经了3个阶段的变化,即20世纪60年代以前的有村 肥与氮肥配合施用阶段,70一80年代有机肥与氨、磷肥配合施用阶段和80年代后有机 与氨、磷、钾、微量元素肥料配合施用阶段。据估计,20世纪50一90年代,每隔10年化 .4

- 4 - 二、近代施肥科学的发展 (一)施肥科学理论的形成与发展 19 世纪中叶,以德国化学家李比希 (J. V. Liebig,1803-1873 年)为代表的农业化学学 派,从化学的观点来研究土壤和植物营养,在前人研究成果的基础上,结合自己的研究 1840 年在《化学在农业和植物生理学上应用》中创立了“植物矿质营养学说”(theory of plant mineral nutrition),并肯定提出:植物的营养主要依赖于土壤的矿质成分以及有机质分解后 产生的矿物质,强调了植物中矿质营养的作用,揭示了植物营养的本质;紧接着提出了“养 分归还学说”(theory of nutrition returns),其核心内容是要维持地力就必须将作物带走的养 分归还给土壤,办法就是施肥,使土壤的养分损耗和矿质营养物质归还之间保持一定的平 衡。上述两个学说的问世推翻了由泰伊尔提出的植物靠吸收腐殖质而生长的错误腐殖质学 说,不仅推动了土壤植物营养科学的发展,同时促进了巨大的化肥工业兴起,开辟了全世 界农田施用化肥的历史。从此,化肥在全世界得到了广泛应用,农作物产量大幅度提高。 然而,李比希的学说片面地认为土壤是单纯的养分贮藏库,矿质养分是土壤肥力的唯一因 素,只要施用矿质肥料把植物吸收的矿质养分归还土壤,就能保持土壤肥力,从根本上抛 弃了有机肥的施用及各种生物因素在提高土壤肥力方面的重要作用。 在西方大量施用化肥后,出现施肥增产幅度降低的现象。1843 年,对此李比希又提出 了“最小养分率 ”(law of the minimum nutrition)。这一学说告诫我们栽培作物不仅要施 肥,而且要注意及时分析限制产量的最小养分,只有准确的补给最小养分,产量才能继续 提高。这就是施肥的“木桶理论”。以上 3 个学说的建立,在发展植物营养与指导施肥中起 到了十分积极的作用,奠定了施肥科学的理论基础。 后人在应用上述学说的基础上不断探索,“报酬递减律”(1aw of diminishing returns)、 “米氏学说"(Mitscherlich's law)和“因子综合作用律”(integrated factor law)等原理的形成 进一步丰富和发展了施肥科学理论。 (二)我国施肥科学的发展 1. 解放前化肥施用简况。我国于 1901 年开始施用化肥,迄今已有近百年历史,解放前施 肥历史大致可分为 3 个阶段。 第一阶段从 1901—1910 年属于引进阶段。1901 年,台湾省首先由日本进口化肥,施 于甘蔗上大陆开始从西欧进口化肥,主要应用于沿海诸省的水稻、蔬菜和柑橘上;1910 年, 保定直隶农事试验场开始了肥效试验,其结论是氮肥有效,而磷、钾肥无效。 第二阶段从 1909—1936 年属于肥效探索阶段。北京农事试验场曾设计了 8 个施肥处理 (无肥、无氮、无磷、无钾、施氮、施磷、施钾和施氮磷钾)的肥效试验,同时吉林公主岭 农事试验场,广东、上海、苏州、杭州等地也都在多种作物上开展了肥效、施用量和对土 壤影响试验。 第三阶段从 1936—1949 年属于肥效及技术研究阶段。张乃风在 1936—1940 年进行了 第一次全国性化肥肥效试验;1940—1949 年,我国进行了第一个氯化铵长期定位试验,最 后由陈尚谨和乔生辉完成,提出了有效的土壤、作物及相应的施产方法与技术。 2. 解放后施肥科学的发展。新中国成立后,化肥工业得到迅猛发展,化肥的增产效果也得 到了充分的发挥,相应地投肥结构历经了 3 个阶段的变化,即 20 世纪 60 年代以前的有机 肥与氮肥配合施用阶段,70~80 年代有机肥与氮、磷肥配合施用阶段和 80 年代后有机肥 与氮、磷、钾、微量元素肥料配合施用阶段。据估计,20 世纪 50~90 年代,每隔 10 年化

肥用量分别占肥料投入量的10%,20%,30%,40%,60%,也就是说20世纪80年代后 化肥作为当家肥的局面基本形成,相应地,有机肥料的施用量基本上每隔10年约下降10%。 在施肥技术与方法上,20世纪50年代主要研究氮肥的有效使用方法与技术。提出了 不同氮肥品种的适宜土壤条件,主要农作物的需氮规律、适宜的施肥时期和施肥量,尤其 是结合当时生产中使用较多的易挥发性碳酸氢铵、氨水等提出的氮肥深施覆土、球肥深施、 压粒施肥技术,有效地减少了氨的挥发损失,提高肥效达20%一30%。此后,又进一步提 出尿素深施技术,并在实践中迅速得到推广和应用。 20世纪60年代,主要研究磷肥的有效施用方法和技术。明确了磷肥有效施用条件及 土壤缺磷的诊断方法与治标,为施磷改良低产田,促进生物固氨等提供了科学依据和应用 前景。同时,还针对不同作物需磷特点,不同磷肥品种的性质及不同土壤类型对磷肥的反 应特点,提出了豆科绿肥“以磷增氨”、磷肥集中施用等一套合理施用磷肥的技术措施。 20世纪70年代初,主要研究钾的有效施用方法与技术。开始了钾肥肥效武验,指出 了钾肥的有效施用条件,为明确钾肥在增产、提高品质、增强作物抗病、抗逆能力等方面 的作用提供了有力试验依据。 此外,有关微量元素肥料的肥效与有效施用条件等方面的研究也都先后得到可靠的试 验数据。 20世纪80年代后,主要研究与推广配方施肥。针对20世纪70年代末施肥中出现的 “三重三轻”(即重化肥,轻有机肥:重氨肥,轻磷、钾、微肥:重追肥,轻基肥)现象, 以及由此带来的氨肥生产效率(单位面积施氨量而获得的增产量)下降 农作物生理病害日 益严重等问题,根据斯坦品(Stanford)定肥公式,结合国内情况,提出了“测报施吧”、“诊 断施肥、“氯磷钾合理配比”等技术。1983年农业部将各地采用的平衡施肥方法统一定名 为“配方施肥”(prescription-fertilization),该项技术已被国家列为“九五”农业增产的十 大措施之一,也为我国复混肥的生产与推广提供了科学依据 从化肥肥效研究上,我国自施用化肥以来,曾进行过3次有组织的、全国规模的化肥 肥效试验 第一次(1936一1940年)由前中央农业实验所组织,在14个省68个点上对7种土壤 种作物(水稻、小麦、油莱、棉花、玉米和谷子)进行了156个试验,1941年由张乃风先生 以《地力之测定》一文加以总结,基本查清了供试士壤的需氮氯程度为80%、磷约未4% 钾仅为10% 第二次(1958一1962年)由中国农业科学院主持汇总,有25个省、市、自治区的有关农 业单位参加,在157个试验点上完成351个田间试验,作物从粮食扩大到油料、烟草、果 树、蔬菜,明确了农家肥的肥效及氮、碳、钾肥的增产效果与施用有效的地区。 第三次(1981一1983年)由农业部作为化肥区划的研究任务下达,中国农业科学院土肥 所主持,全国29个省、市、自治区的农业科学研究院土肥所参加,在18种作物上进行了 5086个试验,1985年全面整理、汇编成《中国化肥区划》一书。试验再次证明氮肥肥效 仍然大于磷肥,磷肥大于钾肥,这个总的趋势没有变。而单位养分的增产量有所变化,对 于粮食作物,每千克养分增产量,氮肥降低,磷肥没变,钾肥增加。 为了讲一步弄清效,学习国外经验。从1980年开始先后在全国23个省、市、自 治区设置了101个肥料长期定位试验。研究内容包括:有机肥与无机肥配合,氨、磷、钾 配合以及种植制度中磷、钾肥的分配与后效等,并研究了施肥与土壤肥力,产品品质和不 。5

- 5 - 肥用量分别占肥料投入量的 10%,20%,30%,40%,60%,也就是说 20 世纪 80 年代后, 化肥作为当家肥的局面基本形成,相应地,有机肥料的施用量基本上每隔10年约下降10%。 在施肥技术与方法上,20 世纪 50 年代主要研究氮肥的有效使用方法与技术。提出了 不同氮肥品种的适宜土壤条件,主要农作物的需氮规律、适宜的施肥时期和施肥量,尤其 是结合当时生产中使用较多的易挥发性碳酸氢铵、氨水等提出的氮肥深施覆土、球肥深施、 压粒施肥技术,有效地减少了氨的挥发损失,提高肥效达 20%~30%。此后,又进一步提 出尿素深施技术,并在实践中迅速得到推广和应用。 20 世纪 60 年代,主要研究磷肥的有效施用方法和技术。明确了磷肥有效施用条件及 土壤缺磷的诊断方法与治标,为施磷改良低产田,促进生物固氮等提供了科学依据和应用 前景。同时,还针对不同作物需磷特点,不同磷肥品种的性质及不同土壤类型对磷肥的反 应特点,提出了豆科绿肥“以磷增氮”、磷肥集中施用等一套合 理施用磷肥的技术措施。 20 世纪 70 年代初,主要研究钾的有效施用方法与技术。开始了钾肥肥效试验,指出 了钾肥的有效施用条件,为明确钾肥在增产、提高品质、增强作物抗病、抗逆能力等方面 的作用提供了有力试验依据。 此外,有关微量元素肥料的肥效与有效施用条件等方面的研究也都先后得到可靠的试 验数据。 20 世纪 80 年代后,主要研究与推广配方施肥。针对 20 世纪 70 年代末施肥中出现的 “三重三轻”(即重化肥,轻有机肥;重氮肥,轻磷、钾、微肥;重追肥,轻基肥)现象, 以及由此带来的氮肥生产效率(单位面积施氮量而获得的增产量)下降,农作物生理病害日 益严重等问题,根据斯坦福(Stanford)定肥公式,结合国内情况,提出了“测报施肥 ”、“诊 断施肥”、“氮磷钾合理配比”等技术。1983 年农业部将各地采用的平衡施肥方法统一定名 为“配方施肥”(prescription-fertilization),该项技术已被国家列为“九五”农业增产的十 大措施之一,也为我国复混肥的生产与推广提供了科学依据。 从化肥肥效研究上,我国自施用化肥以来,曾进行过 3 次有组织的、全国规模的化肥 肥效试验。 第一次(1936—1940 年)由前中央农业实验所组织,在 14 个省 68 个点上对 7 种土壤 6 种作物(水稻、小麦、油莱、棉花、玉米和谷子)进行了 156 个试验,1941 年由张乃风先生 以《地力之测定》一文加以总结,基本查清了供试土壤的需氮程度为 80%、磷约 未 40%、 钾仅为 10%。 第二次(1958—1962 年)由中国农业科学院主持汇总,有 25 个省、市、自治区的有关农 业单位参加,在 157 个试验点上完成 351 个田间试验,作物从粮食扩大到油料、烟草、果 树、蔬菜,明确了农家肥的肥效及氮、磷、钾肥的增产效果与施用有效的地区。 第三次(1981—1983 年)由农业部作为化肥区划的研究任务下达,中国农业科学院土肥 所主持,全国 29 个省、市、自治区的农业科学研究院土肥所参加,在 18 种作物上进行了 5 086 个试验,1985 年全面整理、汇编成《中国化肥区划》一书。试验再次证明氮肥肥效 仍然大于磷肥,磷肥大于钾肥,这个总的趋势没有变。而单位养分的增产量有所变化,对 于粮食作物,每千克养分增产量,氮肥降低,磷肥没变,钾肥增加。 为了进一步弄清肥效,学习国外经验,从 1980 年开始,先后在全国 23 个省、市、自 治区设置了 101 个肥料长期定位试验。研究内容包括:有机肥与无机肥配合,氮、磷、钾 配合以及种植制度中磷、钾肥的分配与后效等,并研究了施肥与土壤肥力,产品品质和不