仪器分析(含实验) 《仪器分析》课程 第十章 原子吸收光增法 Chapter Ten Atomic Absorption Spectrum For Short:AAS

《仪器分析》课程 仪器分析(含实验) 第十章 Chapter Ten Atomic Absorption Spectrum For Short:AAS 原子吸收光谱法

§10.1概述 1.原子吸收光谱 米溶液中的金属离子化合物在高温下能够解离成原子蒸气, 两种形态间存在定量关系。 米当光源发射出的特征波长光辐射通过原子蒸气时,原子中 的外层电子吸收能量,特征谱线的光强度减弱。 米光强度的变化符合朗伯比耳定律,进行定量分析。 它是基于物质所产生的原子蒸气对特征谱线的吸收 作用来进行定量分析的一种方法。 冬原子与分子一样,吸收特定能量后,产生基态→激发态跃迁 ;产生原子吸收光谱,即共振吸收。 冬原子由基态→第一激发态的跃迁,最易发生。 冬每种原子的核外电子能级分布不同,当产生由基态→第一 激发态的跃迁时,吸收特定频率的辐射能量。 冬原子吸收光谱是线状光谱

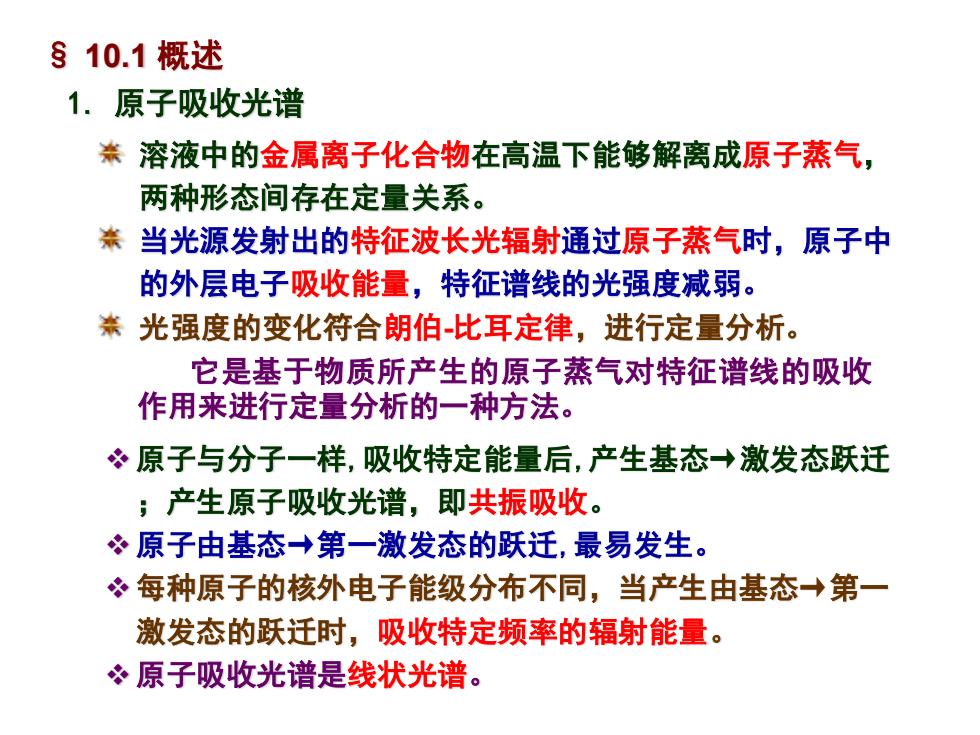

§ 10.1 概述 它是基于物质所产生的原子蒸气对特征谱线的吸收 作用来进行定量分析的一种方法。 1. 原子吸收光谱 溶液中的金属离子化合物在高温下能够解离成原子蒸气, 两种形态间存在定量关系。 当光源发射出的特征波长光辐射通过原子蒸气时,原子中 的外层电子吸收能量,特征谱线的光强度减弱。 光强度的变化符合朗伯-比耳定律,进行定量分析。 ❖原子与分子一样,吸收特定能量后,产生基态→激发态跃迁 ;产生原子吸收光谱,即共振吸收。 ❖原子由基态→第一激发态的跃迁,最易发生。 ❖每种原子的核外电子能级分布不同,当产生由基态→第一 激发态的跃迁时,吸收特定频率的辐射能量。 ❖原子吸收光谱是线状光谱

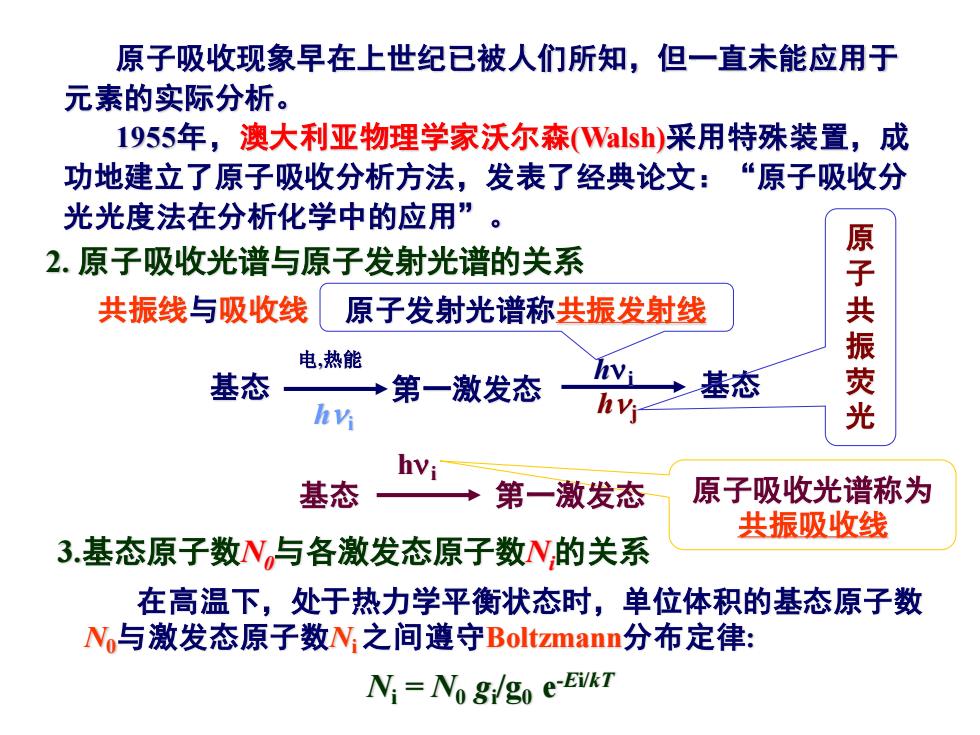

原子吸收现象早在上世纪已被人们所知,但一直未能应用于 元素的实际分析。 1955年,澳大利亚物理学家沃尔森(Wash)采用特殊装置,成 功地建立了原子吸收分析方法,发表了经典论文:“原子吸收分 光光度法在分析化学中的应用”。 2.原子吸收光谱与原子发射光谱的关系 子 共振线与吸收线原子发射光谱称共振发射线 共 电,热能 基态 第一激发态 →基态 荧 h h 基态 第一激发态 原子吸收光谱称为 共振吸收线 3.基态原子数N,与各激发态原子数N的关系 在高温下,处于热力学平衡状态时,单位体积的基态原子数 N与激发态原子数N之间遵守Boltzmann分布定律: N=No g:/go e-EVKT

2. 原子吸收光谱与原子发射光谱的关系 共振线与吸收线 基态 第一激发态 基态 电,热能 hi h i h j 原子发射光谱称共振发射线 原 子 共 振 荧 光 原子吸收光谱称为 共振吸收线 基态 第一激发态 hi 3.基态原子数N0与各激发态原子数Ni的关系 Ni = N0 gi /g0 e -Ei/kT 在高温下,处于热力学平衡状态时,单位体积的基态原子数 N0与激发态原子数Ni之间遵守Boltzmann分布定律: 原子吸收现象早在上世纪已被人们所知,但一直未能应用于 元素的实际分析。 1955年,澳大利亚物理学家沃尔森(Walsh)采用特殊装置,成 功地建立了原子吸收分析方法,发表了经典论文:“原子吸收分 光光度法在分析化学中的应用

§10.2原子光谱线的轮廓 Kv 原子吸收光谱线轮廓图 一.原子光谱线(吸收线)的宽度 Ko 2最大吸收系数 3.谱线半宽度(102A) K/2 1.谱线中心频率 : 二 原子光谱线变宽的因素 E 器 收 射 hy h 1.吸收线能量与波长关系 Eo Eo hc/AE 不产生能级变宽 产生能级变宽

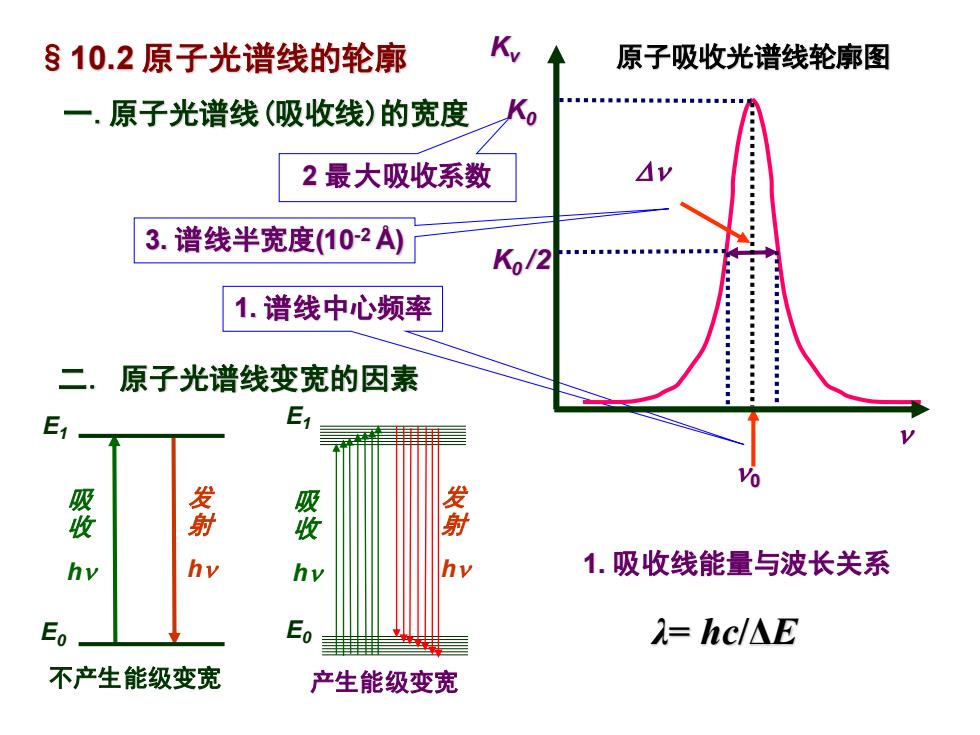

§10.2 原子光谱线的轮廓 一.原子光谱线(吸收线)的宽度 原子吸收光谱线轮廓图 3. 谱线半宽度(10-2 Å) 1. 谱线中心频率 2 最大吸收系数 0 Kv K0 K0 /2 二. 原子光谱线变宽的因素 1. 吸收线能量与波长关系 λ= hc/ΔE 吸 收 h 发 射 h E0 E1 E0 E1 吸 收 h 发 射 h 不产生能级变宽 产生能级变宽

2.自然宽度△ 与原子外层电子发生能级间跃迁时激发态原子的寿命有关,是 客观存在。一般情况下约相当于10A,通常可以忽略。 3.多普勤宽度AVo(Doppler Broadening) 这是由原子在空间作无规热运动所引致的。故又称热变宽。 T 式中:M-原子量; △m=7.16×107vo, T-绝对温度; M Vo-谱线中心频率 即使在较低的温度,也比自然宽度△人来得严重,是谱线变 宽的主要因素.一般情况:△VD=102A. 4.压力变宽(碰撞变宽) 原子与等离子体中的其他粒子(原子、离子、电子)相互碰撞 而使谱线变宽,等离子体蒸气压力愈大,谱线愈宽。 同种粒子碰撞称赫尔兹马克(Holtzmank)变宽. 冬异种粒子碰撞称罗论兹(Lorent忆)变宽。 压力变宽(碰撞变宽)为102A,也是谱线变宽的主要因素

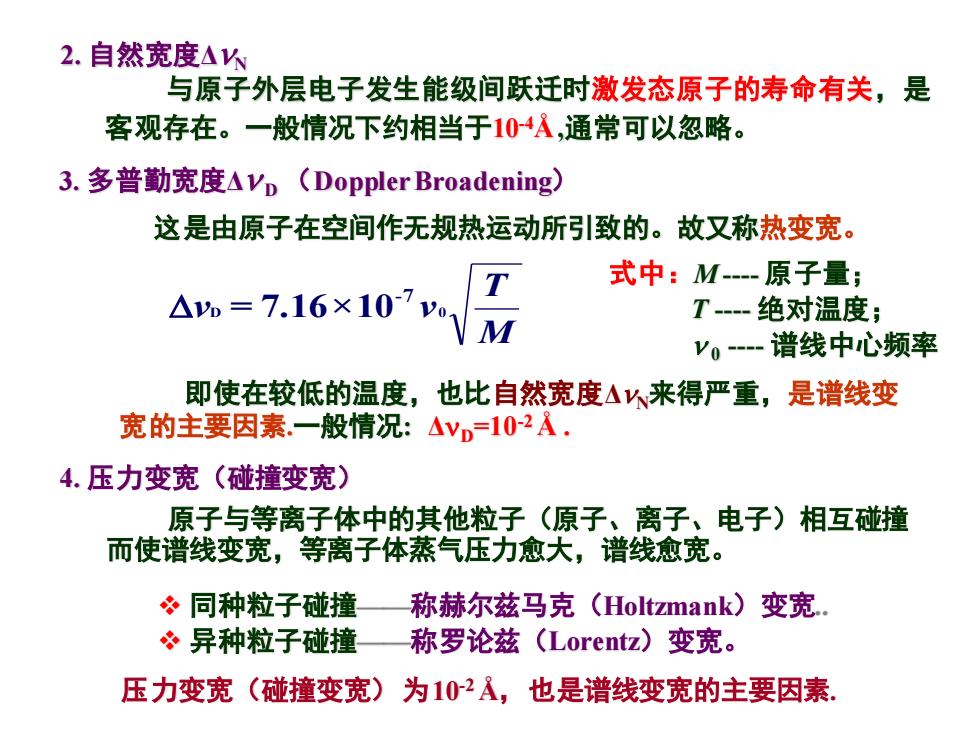

M T νD ν 0 7 = 7.16×10- 式中:M - 原子量; T - 绝对温度; 0 - 谱线中心频率 即使在较低的温度,也比自然宽度Δ N来得严重,是谱线变 宽的主要因素.一般情况: ΔD=10-2Å . 4. 压力变宽(碰撞变宽) 原子与等离子体中的其他粒子(原子、离子、电子)相互碰撞 而使谱线变宽,等离子体蒸气压力愈大,谱线愈宽。 ❖ 同种粒子碰撞——称赫尔兹马克(Holtzmank)变宽. ❖ 异种粒子碰撞——称罗论兹(Lorentz)变宽。 压力变宽(碰撞变宽)为10-2Å,也是谱线变宽的主要因素. 3. 多普勤宽度Δ D (Doppler Broadening) 这是由原子在空间作无规热运动所引致的。故又称热变宽。 2. 自然宽度ΔN 与原子外层电子发生能级间跃迁时激发态原子的寿命有关,是 客观存在。一般情况下约相当于10-4Å,通常可以忽略