教师授课思路、设问及讲解要点 第五节蛋白质结构与功能的关系 一级结构与功能的关系 蛋白质的构象归根结底取决于它的AA序列和周围环境的影响,因此,研究一级 结构和功能的关系是十分重要的。 (一)一级结构的种属差异与分子进化 1、几个概念: (1)同源蛋白质:指在不同的有机体中表现同一功能的蛋白质。 (2)不变残基和可变残基:同源蛋白质的AA序列中许多位置的AA对于不同 种属来说都相同称为不变残基。其他部位的残基对于不同种属有相当大的变化就,称 为可变残基。 (3)顺序同源性:同源蛋白的AA序列中的这种相似性称为顺序同源性。 注:不变残基对于同源蛋白的功能是必需的:可变残基的变换虽然不影响蛋白质 学 的功能,却反映了这些种属在系统发生上的联系。 必 2、顺序同源性的生物学意义从细胞色素C分子上看得最清楚。 细胞色素C是真核细胞线粒体内膜上的一种含铁的蛋白质,在生物氧化中起传递 电子的作用。脊椎动物的细胞色素C由104个氨基酸组成成,分子量为13KD。己测定 了包括动物、植物、真菌在内的几百种生物种属的细胞色素C的一级结构,并进行比 较,结果发现在进化上亲缘关系越近,其顺序同源性越大。己在分类学上应用。 (二)一级结构的变异与分子病 由于基因突变导致蛋白质一级结构发生变异,使蛋白质的生物学功能减退或丧失 甚至造成生理功能的变化而引起的疾病,称为分子病。 在I904年,芝加哥的james Herrick发现在一个患有贫血病的病人的正常细胞之中 存在着许多异常的镶刀形细胞(下图),Herrick将这种血液病称之镰刀形细胞贫血病 镶刀形细胞不能象正常细胞那样通过毛细血管。因此血液循环被破坏,还可能发生严 重的组织损伤。镰刀形细胞易破裂,导致红细胞的减少。 大约花费了四十多年的时间才确定镰刀形细胞贫血病是血红蛋白内氨基酸替换的 结果。序列分析发现,贫血病人血红蛋白(HbS)分子中的b链的第六个氨基酸残基 是 一个非极性的缬氨酸,而正常的HbA分子中的b链的第六个氨基酸残基是谷氨酸

26 教 学 过 程 教师授课思路、设问及讲解要点 第五节 蛋白质结构与功能的关系 一、 一级结构与功能的关系 蛋白质的构象归根结底取决于它的 AA 序列和周围环境的影响,因此,研究一级 结构和功能的关系是十分重要的。 (一)一级结构的种属差异与分子进化 1、 几个概念: (1) 同源蛋白质:指在不同的有机体中表现同一功能的蛋白质。 (2) 不变残基和可变残基:同源蛋白质的 AA 序列中许多位置的 AA 对于不同 种属来说都相同称为不变残基。其他部位的残基对于不同种属有相当大的变化就,称 为可变残基。 (3) 顺序同源性:同源蛋白的 AA 序列中的这种相似性称为顺序同源性。 注:不变残基对于同源蛋白的功能是必需的;可变残基的变换虽然不影响蛋白质 的功能,却反映了这些种属在系统发生上的联系。 2、顺序同源性的生物学意义从细胞色素 C 分子上看得最清楚。 细胞色素 C 是真核细胞线粒体内膜上的一种含铁的蛋白质,在生物氧化中起传递 电子的作用。脊椎动物的细胞色素 C 由 104 个氨基酸组成成,分子量为 13KD。已测定 了包括动物、植物、真菌在内的几百种生物种属的细胞色素 C 的一级结构,并进行比 较,结果发现在进化上亲缘关系越近,其顺序同源性越大。已在分类学上应用。 (二)一级结构的变异与分子病 由于基因突变导致蛋白质一级结构发生变异,使蛋白质的生物学功能减退或丧失, 甚至造成生理功能的变化而引起的疾病,称为分子病。 在 1904 年,芝加哥的 james Herrick 发现在一个患有贫血病的病人的正常细胞之中 存在着许多异常的镰刀形细胞(下图),Herrick 将这种血液病称之镰刀形细胞贫血病。 镰刀形细胞不能象正常细胞那样通过毛细血管。因此血液循环被破坏,还可能发生严 重的组织损伤。镰刀形细胞易破裂,导致红细胞的减少。 大约花费了四十多年的时间才确定镰刀形细胞贫血病是血红蛋白内氨基酸替换的 结果。序列分析发现,贫血病人血红蛋白(Hb S)分子中的 b 链的第六个氨基酸残基 是一个非极性的缬氨酸,而正常的 Hb A 分子中的 b 链的第六个氨基酸残基是谷氨酸

这一替换是由编码b链的基因中的单个核苷酸取代引起的。 二、空间结构与功能的关系 (一)核糖核酸酶的变性和复性 核糖核酸酶的功能是水解核糖核酸,其分子中含有124个氨基酸残基,一条肽键 经不规则折叠形成一个近似于球形的分子。维持核糖核酸酶构象稳定的因素除了次级 健外还有4对二硫健。如果将天然的核糖核酸酶在8moL的脲中用巯基乙醇处理, 则分子中的4对二硫键被破坏,球状分子变成一条松散的多肽链,同时酶活性完全丧 失。但如果用透析法除去脲(变性剂)和巯基乙醇后,此酶经氧化又可自发地折叠成 原来的天然构象,因为二硫键又重新形成,并且酶活性又可以恢复。核糖核酸酶的变 性一一复性实验证明:蛋白质的功能取决于特定的天然构象,而规定其构象所需要的 信息包含在它的氨基酸序列中。二硫键破坏,构象改变→失活。 (二)蛋白质的变构现象 些蛋白质由于受某些因素的影响,其一级结构不变而空间结构发生变化,导致 其生物功能的改变,称为蛋白质的变构现象或别构现象。变构现象是蛋白质表现其生 物功能的一种普遍而十分重要的现象,也是调节蛋白质生物功能的极为有效的方式, 例如血红蛋白就是典型的例子。 人们最熟悉的只有四级结构的蛋白质就是血红蛋白(hemoglobin)了,它有4条多 肽链,即4个亚基,亚基之间稍有些不同。 Max Perut经过二十多年的努力通过X射线晶体图确定了马血红蛋白的结构。 成年人的血红蛋白是一个由两个a亚基和两个b亚基两种类型亚基组成的四聚体。a和 b都很类似于肌红蛋白,只是肽链稍微短一点。a和b隔者一个空腔彼此相向。 总而言之,蛋白质的一级结构决定其空间结构,而空间结构又决定其生理功能

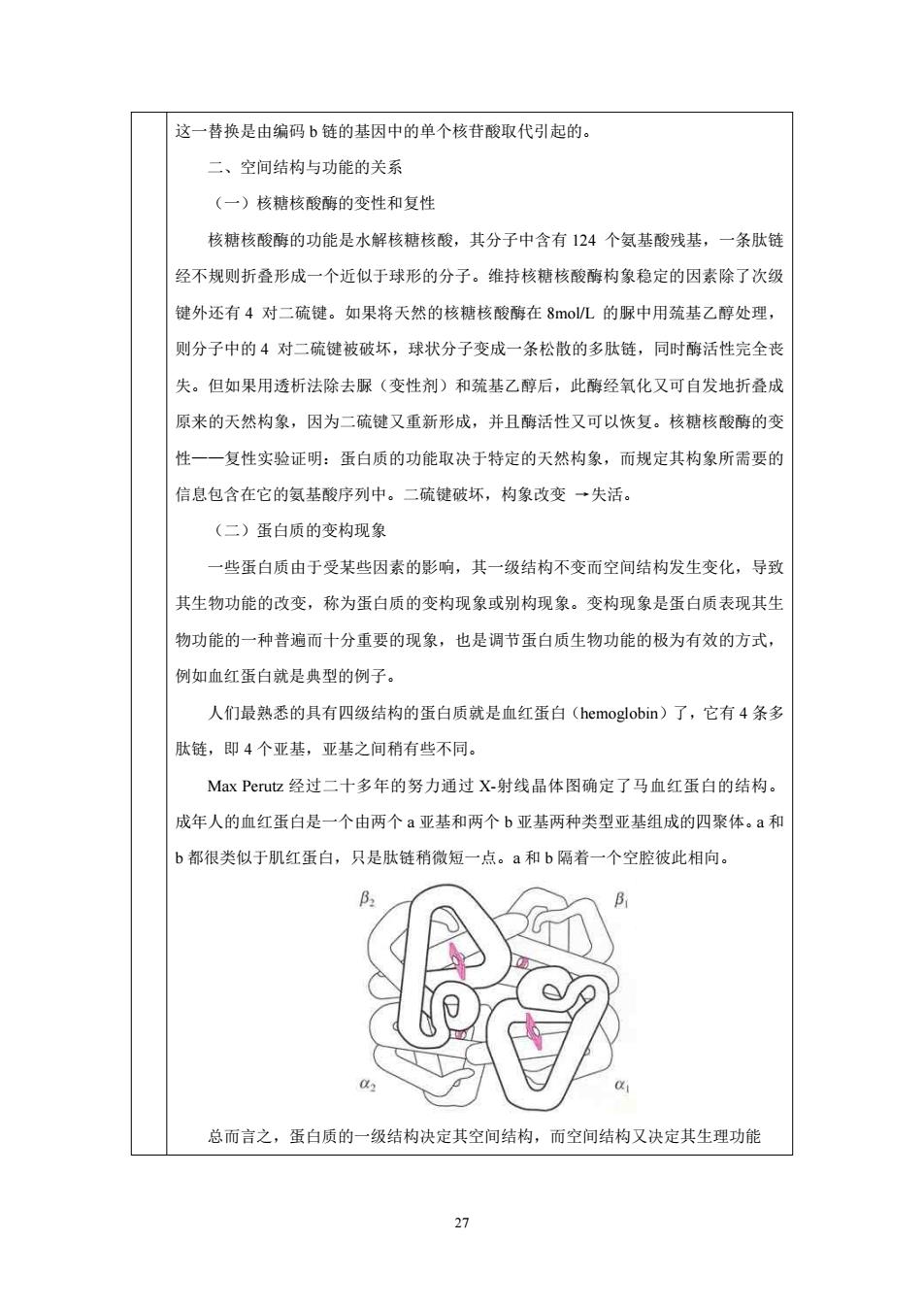

27 这一替换是由编码 b 链的基因中的单个核苷酸取代引起的。 二、空间结构与功能的关系 (一)核糖核酸酶的变性和复性 核糖核酸酶的功能是水解核糖核酸,其分子中含有 124 个氨基酸残基,一条肽链 经不规则折叠形成一个近似于球形的分子。维持核糖核酸酶构象稳定的因素除了次级 键外还有 4 对二硫键。如果将天然的核糖核酸酶在 8mol/L 的脲中用巯基乙醇处理, 则分子中的 4 对二硫键被破坏,球状分子变成一条松散的多肽链,同时酶活性完全丧 失。但如果用透析法除去脲(变性剂)和巯基乙醇后,此酶经氧化又可自发地折叠成 原来的天然构象,因为二硫键又重新形成,并且酶活性又可以恢复。核糖核酸酶的变 性——复性实验证明:蛋白质的功能取决于特定的天然构象,而规定其构象所需要的 信息包含在它的氨基酸序列中。二硫键破坏,构象改变 →失活。 (二)蛋白质的变构现象 一些蛋白质由于受某些因素的影响,其一级结构不变而空间结构发生变化,导致 其生物功能的改变,称为蛋白质的变构现象或别构现象。变构现象是蛋白质表现其生 物功能的一种普遍而十分重要的现象,也是调节蛋白质生物功能的极为有效的方式, 例如血红蛋白就是典型的例子。 人们最熟悉的具有四级结构的蛋白质就是血红蛋白(hemoglobin)了,它有 4 条多 肽链,即 4 个亚基,亚基之间稍有些不同。 Max Perutz 经过二十多年的努力通过 X-射线晶体图确定了马血红蛋白的结构。 成年人的血红蛋白是一个由两个 a 亚基和两个 b 亚基两种类型亚基组成的四聚体。a 和 b 都很类似于肌红蛋白,只是肽链稍微短一点。a 和 b 隔着一个空腔彼此相向。 总而言之,蛋白质的一级结构决定其空间结构,而空间结构又决定其生理功能

第六节 蛋白质的重要性质 一、蛋白质的胶体性质 蛋白质分子量很大(MW10一10),因而具有布朗运动,丁达尔效应(光散射现象 电泳现象,吸附现象以及不能透过半透膜等胶体溶液的性质。利用其不能透过半透膜 性质可进行蛋白质的分离、纯化等。 吸附现象:蛋白质的水溶液为一稳定的亲水胶体:原因:①颗粒外面形成一层水 化层(表面极性a一对水亲合性)②带电荷(在非等电状态时,相同蛋白质颗粒带同 种电荷,相斥,不会聚集在一起)。胶体颗粒的沉淀(见图)。 注:在一定条件下,蛋白质溶液可形成凝胶,如豆腐、奶酪,种子为干凝胶,发 芽时大量吸水。 二、酸碱性质 (一)两性解离性质 蛋白质分子中除N一端的a一氨基和C一端的a一羧基外,还有许多可解离的 侧链基团,如B一羧基、Y一羧基、一氨基、咪唑基、胍基、酚基、巯基等,因此 也是两性电解质,能和酸、碱发生作用。在蛋白质分子中,可解离基团主要是侧链括 团,及少数N端NH2和C端COOH. (二)蛋白质的等电点 当蛋白质在某一pH溶液中,酸性基团带的负电荷恰好等于碱性基团带的正电荷 蛋白质分子净电荷为零,在电场中既不向阳极移动,也不向阴极移动,此时溶液的pH 值称为该蛋白的等电点()。(在纯水中测得的等电点又称为蛋白质的等离子电,是 蛋白质的特征常数。) 在等电点时,蛋白质的溶解度、粘度,渗透压、膨胀性和导电能力均为最小。易 沉淀析出(无电荷排斥作用)。 (三)电泳现象 蛋白质在溶液中解离成带电颗粒,在电场中可以向电荷相反的电极移动,这种 现象称为电泳。 电泳的方向与速度与下列因素有关:①电荷的正负性②电荷的多少③颗粒的大小 与形状。 由于蛋白质在指定的pH溶液中所带电荷和分子量不同,形状不同,在电场中泳动

28 第六节 蛋白质的重要性质 一、蛋白质的胶体性质 蛋白质分子量很大(MW10-10),因而具有布朗运动,丁达尔效应(光散射现象), 电泳现象,吸附现象以及不能透过半透膜等胶体溶液的性质。利用其不能透过半透膜 性质可进行蛋白质的分离、纯化等。 吸附现象:蛋白质的水溶液为一稳定的亲水胶体:原因:①颗粒外面形成一层水 化层(表面极性 aa-对水亲合性)②带电荷(在非等电状态时,相同蛋白质颗粒带同 种电荷,相斥,不会聚集在一起。)。胶体颗粒的沉淀(见图)。 注:在一定条件下,蛋白质溶液可形成凝胶,如豆腐、奶酪,种子为干凝胶,发 芽时大量吸水。 二、酸碱性质 (一)两性解离性质 蛋白质分子中除 N-端的α-氨基和C-端的α-羧基外,还有许多可解离的 侧链基团,如β-羧基、γ-羧基、ε-氨基、咪唑基、胍基、酚基、巯基等,因此 也是两性电解质,能和酸、碱发生作用。在蛋白质分子中,可解离基团主要是侧链基 团,及少数 N 端-NH2 和 C 端-COOH。 (二)蛋白质的等电点 当蛋白质在某一 pH 溶液中,酸性基团带的负电荷恰好等于碱性基团带的正电荷, 蛋白质分子净电荷为零,在电场中既不向阳极移动,也不向阴极移动,此时溶液的 pH 值称为该蛋白的等电点(pI)。(在纯水中测得的等电点又称为蛋白质的等离子电,是 蛋白质的特征常数。) 在等电点时,蛋白质的溶解度、粘度,渗透压、膨胀性和导电能力均为最小。易 沉淀析出(无电荷排斥作用)。 (三)电泳现象 蛋白质在溶液中解离成带电颗粒,在电场中可以向电荷相反的电极移动,这种 现象称为电泳。 电泳的方向与速度与下列因素有关:①电荷的正负性②电荷的多少③颗粒的大小 与形状。 由于蛋白质在指定的 pH 溶液中所带电荷和分子量不同,形状不同,在电场中泳动

速度不同,根据这一原理就可以从蛋白质混合液中将各种蛋白质分离开来,所以电泳 技术已成为分析、分离蛋白质的重要手段之一。 三、蛋白质的变性与复性 (一)变性(最早提出变性理论的是我国科学家吴宪。) 1、概念:在理化因素的影响下,天然蛋白质分子内部原有的高级结构发生变化 时,其理化性质和生物学功能都随之改变或丧失,但并未导致一级结构的变化,这种 现象叫变性作用。变性后的蛋白质称为变性蛋白。 2、变性因素 物理因素:加热、射线、声波或高压处理等。 化学因素:强酸、强碱、脲、胍、去垢剂、重金属盐、生物碱、有机溶剂等。 3、变性伴随的表现 (1)生物活性丧失(构象改变)。(2)溶解度降低、粘度增大、扩散系数变小 等。(3)疏水基团外露,导致光学性质变化。(4)对蛋白酶降解的敏感性增大。 (二)复性 蛋白质的变性作用如不过于剧烈,高级结构松散了的变性蛋白质通常在除去变性 因素后,可缓慢恢复原来的构象,并恢复原有的理化性质和生物活性,这种现象称为 复性。时间长,条件加剧,则不可逆。 四、沉淀性质 (一)概念:蛋白质分子由于脱水、失去电荷、变性或生成难溶盐,而从溶液中 沉淀析出。 (二)沉淀因素: 加入适当的试剂使蛋白质处于等电点状态或失去水化层,蛋白质的胶体溶液就不 再稳定并产生沉淀。 1、高浓度中性盐 加入高浓度的中性盐(如硫疏酸铵、硫酸钠、氯化钠等)可破坏蛋白质的水化层, 中和蛋白质的电荷,从而使蛋白质沉淀析出,此现象称为盐析(用于蛋白质的分离制 备)。球蛋白通常不溶于纯水,而溶于稀中性盐溶液,其溶解度随稀盐浓度的增加而增 大,此现象称为盐溶。 不同蛋白质析出时需要的盐浓度不同,调节盐浓度以使混合蛋白质溶液中的几种

29 速度不同,根据这一原理就可以从蛋白质混合液中将各种蛋白质分离开来,所以电泳 技术已成为分析、分离蛋白质的重要手段之一。 三、蛋白质的变性与复性 (一)变性 (最早提出变性理论的是我国科学家吴宪。) 1、概念:在理化因素的影响下,天然蛋白质分子内部原有的高级结构发生变化 时,其理化性质和生物学功能都随之改变或丧失,但并未导致一级结构的变化,这种 现象叫变性作用。变性后的蛋白质称为变性蛋白。 2、变性因素 物理因素:加热、射线、声波或高压处理等。 化学因素:强酸、强碱、脲、胍、去垢剂、重金属盐、生物碱、有机溶剂等。 3、变性伴随的表现 (1)生物活性丧失(构象改变)。(2)溶解度降低、粘度增大、扩散系数变小 等。(3)疏水基团外露,导致光学性质变化。(4)对蛋白酶降解的敏感性增大。 (二)复性 蛋白质的变性作用如不过于剧烈,高级结构松散了的变性蛋白质通常在除去变性 因素后,可缓慢恢复原来的构象,并恢复原有的理化性质和生物活性,这种现象称为 复性。时间长,条件加剧,则不可逆。 四、沉淀性质 (一)概念:蛋白质分子由于脱水、失去电荷、变性或生成难溶盐,而从溶液中 沉淀析出。 (二)沉淀因素: 加入适当的试剂使蛋白质处于等电点状态或失去水化层,蛋白质的胶体溶液就不 再稳定并产生沉淀。 1、高浓度中性盐 加入高浓度的中性盐(如硫酸铵、硫酸钠、氯化钠等)可破坏蛋白质的水化层, 中和蛋白质的电荷,从而使蛋白质沉淀析出,此现象称为盐析(用于蛋白质的分离制 备)。球蛋白通常不溶于纯水,而溶于稀中性盐溶液,其溶解度随稀盐浓度的增加而增 大,此现象称为盐溶。 不同蛋白质析出时需要的盐浓度不同,调节盐浓度以使混合蛋白质溶液中的几种

蛋白质分段析出,这种方法称为分段盐析。 2、有机溶剂 丙酮、乙醇等有机溶剂可破坏蛋白质分子水化层,导致其沉淀析出。(因为有机 溶剂比蛋白质有更强的亲水作用,可作为脱水剂。) 3、重金属盐 Hg、Ag、Pb+等金属离子可与蛋白质中带负电荷的基因形成不易溶解的盐而沉 淀。因此重金属盐都有毒:生蛋清或牛奶可解毒,可防止有害离子被吸收。 4、生物碱试剂(某些酸类物质) 苦味酸、三氯乙酸、单宁酸、钼酸、钨酸等生物碱试剂可与蛋白质中带正电荷 的基团生成不溶性盐而析出。 五、紫外吸收及显色反应 1、紫外吸收:蛋白质中的Tyr、Tp和Phe残基在紫外区(280nm)有光吸收,这 是紫外法定量测蛋白质的基础。 2、呈色反应 ①双缩脲反应 双缩脲是由两分子尿素缩合而成的化合物。将尿素加热到180℃,2分子尿素缩合 成1分子双缩脲并放出1分子氨: 双缩脲在碱性溶液中能与硫酸铜反应产生红紫色络合物,此反应称双缩脲反应 (biuretreaction)。蛋白质分子中含有许多肽键,结构与双缩脲相似,因此也能产生双 缩脲反应,所以可用此反应来定性定量地测定蛋白质。凡含有两个或两个以上肽键结 构的化合物都可有双缩服反应。 ②酚试剂反应 酚试剂又称福林试剂。酪氨酸中的酚基能将酚试剂中的磷钼酸及磷钨酸还原成蓝 色化合物(钼蓝和钨蓝的混合物)。由于蛋白质分子中一般都含有酪氨酸,所以可用此 反应来测定蛋白质含量。 ③茚三酮反应 由于蛋白质多肽链两端有游离的一NH,和一COOH,所以可以和苗三酮发生反应。 ④乙醛酸反应 将乙醛酸加入蛋白质溶液,然后沿试管壁慢慢注入浓硫酸,则在两液层之间会出

30 蛋白质分段析出,这种方法称为分段盐析。 2、有机溶剂 丙酮、乙醇等有机溶剂可破坏蛋白质分子水化层,导致其沉淀析出。(因为有机 溶剂比蛋白质有更强的亲水作用,可作为脱水剂。) 3、重金属盐 Hg 2+、 Ag +、Pb 2+等金属离子可与蛋白质中带负电荷的基因形成不易溶解的盐而沉 淀。因此重金属盐都有毒;生蛋清或牛奶可解毒,可防止有害离子被吸收。 4、生物碱试剂(某些酸类物质) 苦味酸、三氯乙酸、单宁酸、钼酸、钨酸等生物碱试剂可与蛋白质中带正电荷 的基团生成不溶性盐而析出。 五、紫外吸收及显色反应 1、紫外吸收:蛋白质中的 Tyr、Trp 和 Phe 残基在紫外区(280nm)有光吸收,这 是紫外法定量测蛋白质的基础。 2、呈色反应 ① 双缩脲反应 双缩脲是由两分子尿素缩合而成的化合物。将尿素加热到 180℃,2 分子尿素缩合 成 1 分子双缩脲并放出 1 分子氨: 双缩脲在碱性溶液中能与硫酸铜反应产生红紫色络合物,此反应称双缩脲反应 (biuretreaction)。蛋白质分子中含有许多肽键,结构与双缩脲相似,因此也能产生双 缩脲反应,所以可用此反应来定性定量地测定蛋白质。凡含有两个或两个以上肽键结 构的化合物都可有双缩脲反应。 ② 酚试剂反应 酚试剂又称福林试剂。酪氨酸中的酚基能将酚试剂中的磷钼酸及磷钨酸还原成蓝 色化合物(钼蓝和钨蓝的混合物)。由于蛋白质分子中一般都含有酪氨酸,所以可用此 反应来测定蛋白质含量。 ③ 茚三酮反应 由于蛋白质多肽链两端有游离的—NH2和—COOH,所以可以和茚三酮发生反应。 ④ 乙醛酸反应 将乙醛酸加入蛋白质溶液,然后沿试管壁慢慢注入浓硫酸,则在两液层之间会出