式中:△'一一操作条件下的溶液沸点升高,℃ △'一一常压下的溶液沸点升高,℃: 「一一校正系数,无因次,其值可由下式计算, f=0.0162T+273)2 (9-10) 其中:T一一操作压力下二次蒸汽的饱和温度,℃: r一—操作压力下二次蒸汽的汽化潜热,kJ/kg (3)液柱静压头的影响 通常,蒸发器操作需维持一定液位,这样液面下的压力比液面上的压力(分离室中的压力)高, 即液面下的沸点比液面上的高,二者之差称为液柱静压头引起的温度差损失,以△"表示。为简便 计,以液层中部(料液一半)处的压力进行计算。根据流体静力学方程,液层中部的压力,为: Pw=p'+ (9-11) 2 式中:p'一一溶液表面的压力,即蒸发器分离室的压力,Pa: P。一一溶液的平均密度,kg/m: h一一液层高度,m。 则由液柱静压引起的沸点升高△"为 A'=1m-6 (9-12) 式中:t,一一液层中部.压力下溶液的沸点,℃: 一一p压力(分离室压力)下溶液的沸点,℃。 近似计算时,式(9一12)中的t和飞可分别用相应压力下水的沸点代替。 (4)管道阻力的影响 倘若设计计算中温度以另一侧的冷凝器的压力(即饱和温度)为基准,则还需考虑二次蒸汽从 分离室到冷凝器之间的压降所造成的温度差损失,以△“表示。显然,△"值与二次蒸汽的速度、 管道尺寸以及除沫器的阻力有关。由于此值难于计算,一般取经验值为1℃,即△“=1℃。 考虑了上述因素后,操作条件下溶液的沸点,即可用下式求取, 4=1'+'+"+" (9-13) 辛 11=t'+△ (9-13a) 式中:T'一一冷凝器操作压力下的饱和水蒸汽温度,℃C: -6-

- 6 - 式中:Δ’ ——操作条件下的溶液沸点升高,℃; Δ ’ 常——常压下的溶液沸点升高,℃; f ——校正系数,无因次,其值可由下式计算, ' ( ' 273) 0.0162 2 r T f + = (9—10) 其中:T ’ ——操作压力下二次蒸汽的饱和温度,℃; r ’ ——操作压力下二次蒸汽的汽化潜热,kJ/kg。 (3)液柱静压头的影响 通常,蒸发器操作需维持一定液位,这样液面下的压力比液面上的压力(分离室中的压力)高, 即液面下的沸点比液面上的高,二者之差称为液柱静压头引起的温度差损失,以 ' ' 表示。为简便 计,以液层中部(料液一半)处的压力进行计算。根据流体静力学方程,液层中部的压力 pav 为: 2 ' av av g h p p = + (9—11) 式中:p'——溶液表面的压力,即蒸发器分离室的压力,Pa; ρav——溶液的平均密度,kg/m3; h ——液层高度,m。 则由液柱静压引起的沸点升高 ' ' 为 av b '' = t − t (9—12) 式中: tav ——液层中部 pav 压力下溶液的沸点,℃; tb ——p'压力(分离室压力)下溶液的沸点,℃。 近似计算时,式(9—12)中的 tav 和 tb 可分别用相应压力下水的沸点代替。 (4)管道阻力的影响 倘若设计计算中温度以另一侧的冷凝器的压力(即饱和温度)为基准,则还需考虑二次蒸汽从 分离室到冷凝器之间的压降所造成的温度差损失,以 ' ' ' 表示。显然, ' ' ' 值与二次蒸汽的速度、 管道尺寸以及除沫器的阻力有关。由于此值难于计算,一般取经验值为 1℃,即 ' ' ' =1℃。 考虑了上述因素后,操作条件下溶液的沸点 t1,即可用下式求取, ' ' '' ''' t 1 = t c + + + (9—13) 或 t 1 = t c '+ (9—13a) 式中:Tc '——冷凝器操作压力下的饱和水蒸汽温度,℃;

△=△'十△'+△"一一总温度差损失,℃: 蒸发计算中,通常把(4一8)的平均温度差称为有效温度差,而把T-1。称为理论温差,即 认为是燕发器蒸发纯水时的温差。 2、总传热系数K的确定 蒸发器的总传热系数可按下式计算 1 (9-14) 式中:a,一管内溶液沸腾的对流传热系数,/(血·℃): 口,一一管外蒸汽冷凝的对流传热系数,/(m.℃): R -管内污垢热阻,·℃m R,一一管外污垢热阻,㎡·℃/m: b 一一管壁热阻,℃/N。 (9-l4)式中a,、r,及b/1在传热一章中均已阐述,本章不再赘述。只是尼和a成 为蒸发设计计算和操作中的主要问题。由于蒸发过程中,加热面处溶液中的水分汽化,浓度上升, 因此溶液很易超过饱和状态,溶质析出并包裹周体杂质,附着于表面,形成污垢,所以R往往是蒸 发器总热阻的主要部分。为降低污垢热阻,工程中常采用的措施有:加快溶液循环速度,在溶液中 加入晶种和微量的阻垢剂等。设计时,污垢热阻R目前仍需根据经验数据确定。至于管内溶液沸腾 对流传热系数a,也是影响总传热系数的主要因素。影响α,的因素很多,如溶液的性质,沸腾传热的 状况,操作条件和蒸发器的结构等。目前虽然对管内沸腾作过不少研究,但其所推荐的经验关联式 并不大可靠,再加上管内污垢热阻变化较大,因此,目前蒸发器的总传热系数仍主要靠现场实测, 以作为设计计算的依据。表4-1中列出了常用蒸发器总传热系数的大致范围,供设计计算参考。 表9-1常用蒸发器总传热系数瓜的经验值 蒸发器型式 总传热系数W/(■·) 中央循环管式 580-3000 带搅拌的中央循环管式 1200-5800 悬筐式 580-3500 自然循环 1000~3000 强制循环 1200-3000 升膜式 580-5800 7

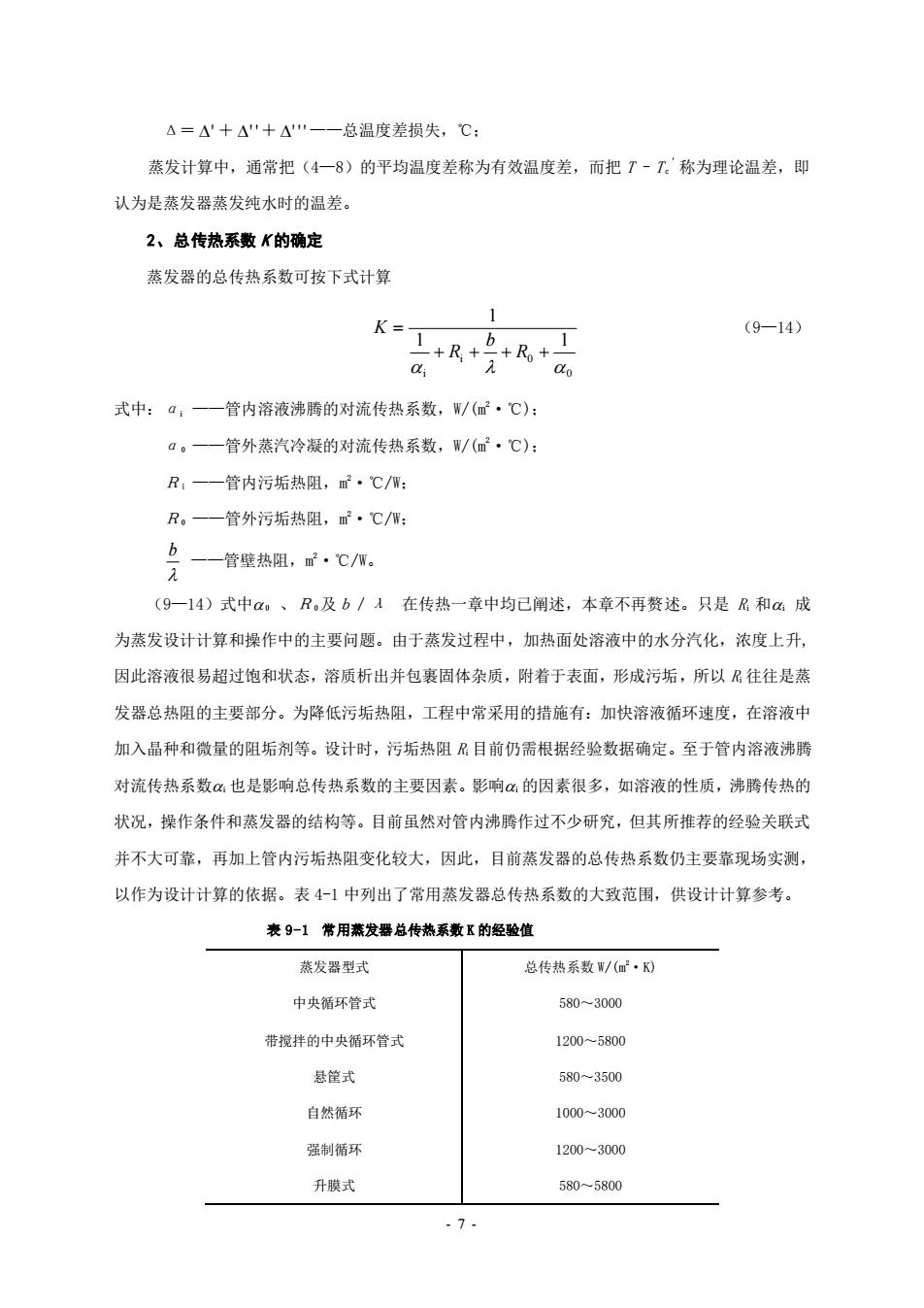

- 7 - Δ= ' + ' ' + ' ' ' ——总温度差损失,℃; 蒸发计算中,通常把(4—8)的平均温度差称为有效温度差,而把 T –Tc '称为理论温差,即 认为是蒸发器蒸发纯水时的温差。 2、总传热系数 K 的确定 蒸发器的总传热系数可按下式计算 0 i 0 i 1 1 1 + + + + = R b R K (9—14) 式中:αi ——管内溶液沸腾的对流传热系数,W/(m2·℃); α0 ——管外蒸汽冷凝的对流传热系数,W/(m2·℃); Ri ——管内污垢热阻,m 2·℃/W; R0 ——管外污垢热阻,m 2·℃/W; b ——管壁热阻,m 2·℃/W。 (9—14)式中0 、R0及b/λ 在传热一章中均已阐述,本章不再赘述。只是 Ri 和i 成 为蒸发设计计算和操作中的主要问题。由于蒸发过程中,加热面处溶液中的水分汽化,浓度上升, 因此溶液很易超过饱和状态,溶质析出并包裹固体杂质,附着于表面,形成污垢,所以 Ri 往往是蒸 发器总热阻的主要部分。为降低污垢热阻,工程中常采用的措施有:加快溶液循环速度,在溶液中 加入晶种和微量的阻垢剂等。设计时,污垢热阻 Ri 目前仍需根据经验数据确定。至于管内溶液沸腾 对流传热系数i 也是影响总传热系数的主要因素。影响i 的因素很多,如溶液的性质,沸腾传热的 状况,操作条件和蒸发器的结构等。目前虽然对管内沸腾作过不少研究,但其所推荐的经验关联式 并不大可靠,再加上管内污垢热阻变化较大,因此,目前蒸发器的总传热系数仍主要靠现场实测, 以作为设计计算的依据。表 4-1 中列出了常用蒸发器总传热系数的大致范围,供设计计算参考。 表 9-1 常用蒸发器总传热系数 K 的经验值 蒸发器型式 总传热系数 W/(m2·K) 中央循环管式 580~3000 带搅拌的中央循环管式 1200~5800 悬筐式 580~3500 自然循环 1000~3000 强制循环 1200~3000 升膜式 580~5800

降膜式 1200~3500 刮膜式,粘度lmPa·s 2000 刮膜式,粘度100~10,00P胸·。 200~1200 例4-1采用单效真空燕发装置,连续蒸发a0H水溶液。己知进料量为200kg/h,进料浓度为40% (质量百分数),沸点进料,完成液浓度为483%(质量百分数),其密度为1500kg/m,加热蒸汽 压强为0.3WPa(表压),冷凝器的真空度为51KPa,加热室管内液层高度为3m。试求蒸发水量、加 热蒸汽消耗量和蒸发器传热面积。已知总传热系数为1500/(·),蒸发器的热损失为加热蒸汽 量的5%,当地大气压为101.3XPa。 解: (1)水份蒸发量㎡ r=R0-=200xl-g0g-=1586en (2)加热蒸汽消耗量 D=Wr'+Q Q=0.05Dr D=095r 由本书查附录得: 当0.3MPa(表)时,143.5℃,=2137.0kJ/kg 当P=51KPa(真空度)时,T'=81.2Cr=2304kJ/kg D-5859-1mn D1800 P156=113 (3)传热面积A ①确定溶液沸点 a)计算△' 己查知P=51kPa(真空度)下,冷凝器中二次蒸汽的饱和温度T.'=81.2℃ 查附录常压下48.3%Na0H溶液的沸点近似为t=140℃ △x'=140-100=40℃ 因二次蒸汽的真空度为51kPa,故△'需用式(4一10)校正,即 -8-

- 8 - 降膜式 1200~3500 刮膜式, 粘度 1mPa·s 2000 刮膜式,粘度 100~100,00 mPa·s 200~1200 例 4-1 采用单效真空蒸发装置,连续蒸发 NaOH 水溶液。已知进料量为 200kg/h,进料浓度为 40% (质量百分数),沸点进料,完成液浓度为 48.3%(质量百分数),其密度为 1500kg/m3,加热蒸汽 压强为 0.3MPa(表压),冷凝器的真空度为 51KPa,加热室管内液层高度为 3m。试求蒸发水量、加 热蒸汽消耗量和蒸发器传热面积。已知总传热系数为 1500 W/(m2·K),蒸发器的热损失为加热蒸汽 量的 5%,当地大气压为 101.3KPa。 解: (1) 水份蒸发量 W (1 ) 1 0 x x W = F − ) 158.6 0.483 0.1 = 2000 (1− = kg/h (2) 加热蒸汽消耗量 r Wr Q D L '+ = Q 0.05Dr L = 故 r Wr D 0.95 ' = 由本书查附录 得: 当 P=0.3 MPa(表)时,T=143.5 ℃,r=2137.0 kJ/kg 当 Pc=51KPa(真空度)时,Tc'=81.2℃ r'=2304 kJ/kg 故 1800 0.95 2137 1586 2304 = D = kg/h 1.13 1586 1800 = = W D (3)传热面积 A ①确定溶液沸点 a) 计算 ' 已查知 Pc=51kPa(真空度)下,冷凝器中二次蒸汽的饱和温度 Tc'=81.2℃ 查附录常压下 48.3% NaOH 溶液的沸点近似为 tA=140℃ ∴Δ常'=140-100=40 ℃ 因二次蒸汽的真空度为 51 kPa,故 ' 需用式(4—10)校正,即

/=00162+273=0016812+273=0.87 2304 △'=0.87×40=34.8℃ b)计算△" 由于二次蒸汽流动的压降较少,故分离室压力可视为冷凝器的压力。 则 P=P4P,8驰=50+1500×981x3=50+22=7nka 2 2 查附录得72kPa下对应水的沸点为90.4℃ c)A"=1℃ 则溶液的沸点 t=T.′+△'+△"+△"=81.2+34.8+9.2+1=126.2℃ ②总传热系数 已知作1500W/m2·K ③传热面积 由式(4一7a)、(4一8)和(4一9)得蒸发器加热面积为: Dr 1586×2137×103 1586×2137×103 =3600×1500×(143.5-126.2) =36.3m2 1500×17.3×3600 9-2-2蒸发器的生产能力与生产强度 一、蒸发器的生产能力 蒸发器的生产能力可用单位时间内蒸发的水分量来表示。由于蒸发水分量取决于传热量的大 小,因此其生产能力也可表示为 Q=KA(T-1) (4-15) 二、蒸发器的生产强度 由上式可以看出蒸发器的生产能力仅反映蒸发器生产量的大小,而引入蒸发强度的概念却可反 映蒸发器的优劣。 蒸发器的生产强度简称蒸发强度,是指单位时间单位传热面积上所蒸发的水量,即 (9-16) 式中:u一一蒸发强度,kg/(m2h)。 蒸发强度通常可用于评价蒸发器的优劣,对于一定的蒸发任务而言,若蒸发强度越大,则所 .9

- 9 - ' ( ' 273) 0.0162 2 r T f + = 0.87 2304 (81.2 273) 0.016 2 = + = ∴ ' =0.87×40=34.8 ℃ b) 计算 ' ' 由于二次蒸汽流动的压降较少,故分离室压力可视为冷凝器的压力。 则 2 ' av av gh P P = + 2 1500 9.81 3 50 = + = 50 + 22 = 72 kPa 查附录得 72 kPa 下对应水的沸点为 90.4 ℃ c) ' ' ' =1 ℃ 则溶液的沸点 t=Tc'+ ' + ' ' + ' ' ' =81.2 + 34.8 + 9.2 + 1=126.2 ℃ ②总传热系数 已知 K=1500 W/m2 •K ③传热面积 由式(4—7a)、(4—8)和(4—9)得蒸发器加热面积为: ( ) m 1 K T t Dr K t Q A − = = 3600 1500 (143.5 126.2) 1586 2137 103 − = 1500 17.3 3600 1586 2137 103 = =36.3 m2 9-2-2 蒸发器的生产能力与生产强度 一、蒸发器的生产能力 蒸发器的生产能力可用单位时间内蒸发的水分量来表示。由于蒸发水分量取决于传热量的大 小,因此其生产能力也可表示为 ( ) 1 Q = KA T − t (4—15) 二、蒸发器的生产强度 由上式可以看出蒸发器的生产能力仅反映蒸发器生产量的大小,而引入蒸发强度的概念却可反 映蒸发器的优劣。 蒸发器的生产强度简称蒸发强度,是指单位时间单位传热面积上所蒸发的水量,即 A W u = (9—16) 式中: u ——蒸发强度,kg/(m2·h)。 蒸发强度通常可用于评价蒸发器的优劣,对于一定的蒸发任务而言,若蒸发强度越大,则所

需的传热面积越小,即设备的投资就越低。 若不计热损失和浓缩热,料液又为沸点进料,(4一7)、(4一8)和(4一16)可得 n=严-k (9-17) 求 由此式可知,提高蒸发强度的主要途径是提高总传热系数K和传热温度差△。 三、提高蒸发强度的途径 1、提高传热温度差 提高传热温度差可提高热源的温度或降低溶液的沸点等角度考虑,工程上通常采用下列措施来 实现: (1)真空蒸发 真空蒸发可以降低溶液沸点,增大传热推动力,提高蒸发器的生产强度,同时由于沸点较低 可减少或防止热敏性物料的分解。另外,真空蒸发可降低对加热热源的要求,即可利用低温位的水 蒸汽作热源。但是,应该指出,溶液沸点降低,其粘度会增高,并使总传热系数K下降。当然,真 空蒸发要增加真空设备并增加动力消耗。图4-1即为典型的单效真空蒸发流程。其中真空泵主要是 抽吸由于设备、管道等接口处泄漏的空气及物料中溶解的不凝性气体等。 (2)高温热源 提高△6的另一个措施是提高加热蒸汽的压力,但这时要对蒸发器的设计和操作提出严格要 求。一般加热蒸汽压力不超过0.6~0.8P。对于某些物料如果加压蒸汽仍不能满足要求时,则可 选用高温导热油、熔盐或改用电加热,以增大传热推动力。 2、提高总传热系数 蒸发器的总传热系数主要取决于溶液的性质、沸腾状况、操作条件以及蒸发器的结构等。这些 已在前面论述,因此,合理设计蒸发器以实现良好的溶液循环流动,及时排除加热室中不凝性气体 定期清洗蒸发器(加热室内管),均是提高和保持蒸发器在高强度下操作的重要措施。 第三节多效蒸发 9-3-1加热蒸汽的经济性 蒸发过程是一个能耗较大的单元操作,通常把能耗也作为评价其优劣的另一个重要评价指标 或称为加热蒸汽的经济性,它的定义为1kg蒸汽可蒸发的水分量,即: (9-18) D 一、多效蒸发 多效蒸发是将第一效蒸发器汽化的二次蒸汽作为热源通入第二效蒸发器的加热室作加热用,这 -10-

- 10 - 需的传热面积越小,即设备的投资就越低。 若不计热损失和浓缩热,料液又为沸点进料,(4—7)、(4—8)和(4—16)可得 r K t A W u m = = (9—17) 由此式可知,提高蒸发强度的主要途径是提高总传热系数 K 和传热温度差Δtm。 三、提高蒸发强度的途径 1、 提高传热温度差 提高传热温度差可提高热源的温度或降低溶液的沸点等角度考虑,工程上通常采用下列措施来 实现: (1)真空蒸发 真空蒸发可以降低溶液沸点,增大传热推动力,提高蒸发器的生产强度,同时由于沸点较低, 可减少或防止热敏性物料的分解。另外,真空蒸发可降低对加热热源的要求,即可利用低温位的水 蒸汽作热源。但是,应该指出,溶液沸点降低,其粘度会增高,并使总传热系数 K 下降。当然,真 空蒸发要增加真空设备并增加动力消耗。图 4-1 即为典型的单效真空蒸发流程。其中真空泵主要是 抽吸由于设备、管道等接口处泄漏的空气及物料中溶解的不凝性气体等。 (2)高温热源 提高Δtm 的另一个措施是提高加热蒸汽的压力,但这时要对蒸发器的设计和操作提出严格要 求。一般加热蒸汽压力不超过 0.6~0.8MPa。对于某些物料如果加压蒸汽仍不能满足要求时,则可 选用高温导热油、熔盐或改用电加热,以增大传热推动力。 2、提高总传热系数 蒸发器的总传热系数主要取决于溶液的性质、沸腾状况、操作条件以及蒸发器的结构等。这些 已在前面论述,因此,合理设计蒸发器以实现良好的溶液循环流动,及时排除加热室中不凝性气体, 定期清洗蒸发器(加热室内管),均是提高和保持蒸发器在高强度下操作的重要措施。 第三节 多效蒸发 9-3-1 加热蒸汽的经济性 蒸发过程是一个能耗较大的单元操作,通常把能耗也作为评价其优劣的另一个重要评价指标, 或称为加热蒸汽的经济性,它的定义为 1kg 蒸汽可蒸发的水分量,即: D W E = (9—18) 一、多效蒸发 多效蒸发是将第一效蒸发器汽化的二次蒸汽作为热源通入第二效蒸发器的加热室作加热用,这