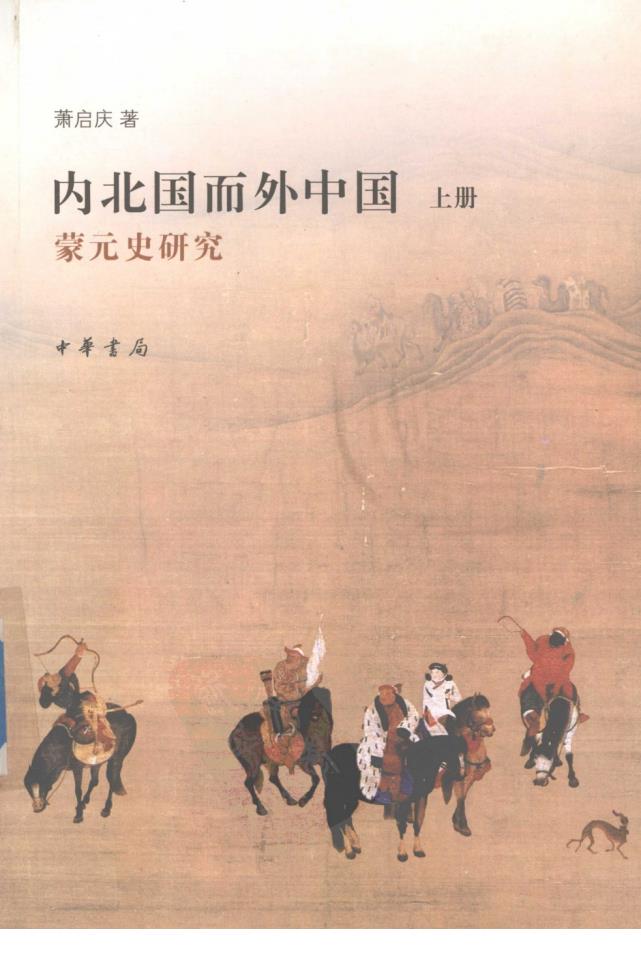

萧启庆著 内北国而外中国 上册 蒙元史研究 中華者局 n

代序千山独行:我的习史历程 一、楔子 最近媒体记者在一篇专访中说:“熟悉中国史研究的学者获悉萧启庆当选 院士后,都不得不赞叹‘他的研究非常冷门,也非常了不起'”,以冷门研究当选 院士似乎是大家对我的印象。 时代会变,学术风气也会变,热门可以转变为冷门,冷门也可以回复为热 门。冷热之变,主要由于社会价值的变化,与学术本身并无必然的关联。一门 学问由冷转热时,固然群趋若鹜,由热转冷时,则有赖少数人耐得住寂寞,辛苦 撑持,加以改变,使其适应新的学术环境,不至因风气变化而消失,并希望有朝 一日冷门又可以复兴为热门。三十多年来我或多或少扮演了这样一个角色。 二、经历 我的习史历程大体可分为四个阶段:

2/内北国而外中国:蒙元史研究 (一)台大植根 我进人台大历史系是在1955年秋天,那时正是历史系的第一盛世,老师多 为来自大陆上重要学府的著名学者,身教言传使我受益无穷,我的史学基础便 是在大学时代奠立的。 台大诸师中,姚师从吾(1894一1970)对我的影响无疑最为深远。从吾师早 年毕业于北大,师事柯绍忞、张相文,亦为胡适入室弟子,其后长期负笈德国,在 学术上深受大史学家兰克(Leopold von Ranke)及班汉姆(E.Bernheim)之影 响。归国以后,结合兰克史学与乾嘉考证学,研究北亚史及辽金元史,成为我国 现代辽金元史研究的奠基人。1949年以后更将辽金元史研究移植于台湾,一方 面主持台大历史系辽金元史研究室凡20年,另一方面倡设中国边疆历史语文 学会及宋史研究会,倡导宋辽金元史及边疆历史语文之研究,遂使辽金元史成 为1950及60年代台湾史学界的一门显学。 我在大二、大三时选修了从吾师的“辽金元史”与“东北史专题研究”。在这 两门课程中,初次接触到北亚游牧民族与征服王朝的历史,开始体认到在中国 史乃至整个亚洲史上,北亚游牧民族与中原农耕民族具有相似的重要性,而在 中国历史上游牧民族所建立的征服王朝如辽、金、元、清更与汉族王朝也有相同 的影响。过去的汉族中心观掩盖了中国历史的多元性,这是国史研究中的一个 严重缺失,有待弥补。 当时报考研究所需呈交学士论文,我在从吾师指导下,完成了论文。由于 年少喜好卖弄风雅,替论文取了一个典雅而令人费解的题目:《忽必烈潜邸旧侣 考》。题目中所谓“潜邸旧侣”乃是指忽必烈即位前的顾问。这篇论文对忽必烈 将以草原为重心的大蒙古国转化为以中原为重心的元朝之由来及过程,尤其是 汉族士人在此转化过程中的贡献作了详明的考述。后来申请哈佛奖学金时曾 附上此一论文,杨师联陞(莲生)(1914一1990)在对从吾师的推荐函所作回信中 说到对我两篇习作的印象:“两文俱甚坚实,足见学有根底”,“对西方学者及日

代序千山独行:我的习史历程/3 本学者亦颇注意,审查哈佛大学奖学金申请书时,自当特为注意”,我之获得到 哈佛求学之机会或许与这篇最早的习作不无关联。 1959年秋,我考入台大历史研究所,仍然追随从吾师研习蒙元史。那时历 史所开设了满、蒙文课程,蒙文是由札奇斯钦师讲授,斯钦师出身蒙古喀剌钦 部,早年毕业北大改治系,并曾在日本进修,精通蒙、日、英文。虽仅在来台后才 开始治史,但不久即成为享誉国际的蒙古史家。他的蒙文班开始时有同学七、 八人,最后却剩下我一人。每次上课都是师徒二人面面相对,负担殊为沉重,但 也因而从斯钦师学到不少蒙古语文与历史的独门知识。 1960年代初是台湾学术界初露生机的时代,也是台大辽金元史研究室的黄 金时代。那时长科会(即后来的国科会)初设,从吾师膺任讲座教授,同时亦为 东亚学术委员会主持研究计划,手头资源丰富,显得意气风发。陶晋生与李救 二兄方自军中归来,成为从吾师的专任助理,供职图书馆的王民信兄与我则是 兼任助理,而王德毅兄时任历史系助教,也从旁协助从吾师,于是形成了一个研 究团队,我在其中颇得师长教海之益与友朋切磋之乐。 我于1963年完成了硕士论文《西域人与元初政治》。“西域人”乃指元代所 谓色目人。此一论文自政治史的观点,对自成吉思汗至忽必烈汗时代西域人在 政治上所扮演的重要角色及影响作了较详尽的探讨,以彰显蒙元时代政治的多 元性与复杂性。论文口试通过后,从吾师曾赐函述其对此一论文的感想:“(一) 总印象:论材料的搜集,内容的解释,全文的组织,均见功力,具有卓见。(二)中 国材料部分水平已高,当为国外同治此一问题者(除日本外)所不及。今后当留 心补充,期臻完善。…(三)附录(史源与参考书目录)极佳,可与若干史学名 著比美。”由于当时我即将赴美留学,从吾师在信中又说了不少勖勉的话:“来台 以后,颇感寡合,自我陶醉之余,对吾弟等期望颇殷。然自问亦实非自私,特为 时代惜才而已!日暮途远,所可自慰者,惟期诸弟俱能青出于蓝,卓有树立,对 祖国史学能维持住好的传统,不让西人用他们的偏见来写我们的历史,于愿已 足。”从吾师爱国家,爱学生之热情,洋溢纸上。从吾师表面看来极为质朴,李敖

4/内北国而外中国:蒙元史研究 形容他是“中原一老农”,不过状其形貌而已。实际上他为人频为细腻,对学生 的关怀也非常真挚。他的厚望更坚定了我研习蒙元史的决心。 (二)留美深造 1963年9月,我到了哈佛,开始了十一年的留美生涯。 哈佛六载,完成了硕士与博士学位。在校期间,除了修习史学、语言及社会 科学等一般课程外,主要是师承柯立夫(Francis W.Cleaves,l911一1995)及杨 联陞等两位先生。联陞师以博习多闻知名于国际汉学界,其治学能大处着眼, 细处下手,即是以社会科学的观念设定题目与组织材料,却立足于严谨的训诂 与考证上。他的著作给予我治史必须宏观与微观兼顾的启示。 柯立夫师则是我在哈佛接触最多而对我影响最深的师长。他是一位传统 学者,也是一位传统的美国绅士。自学术言之,立夫师师承法国伯希和(Paul Pl1iot,1878一1945)。伯希和是20世纪前半西方最伟大的东方学家,也是举世 公认的语文(philology)学派的大师。立夫师精通汉、蒙、满、波斯及多种欧洲古 今语文,其著作以译述与考证见长。一生主要精力贯注于三项工作:(1)《蒙古 秘史》的重构与译注,(2)元代汉、蒙文合璧碑的译注,(3)《元史》的译注。其中 第三项于其生前未能完成,而第一二项则对蒙元史的探讨及早期蒙古语文之重 构作出重大贡献。学界公认他是美国蒙古学及蒙元史研究的奠基人。但是,二 次大战后,美国汉学及东方学学风丕变,社会科学派势力日升,立夫师却固守语 文考证之阵地,不免日益孤立,却是终身不梅。而在为人方面,立夫师亦可说是 战后美国社会中的“今之古人”。他终身未娶,始终独居,在生活上力求维持新 英格兰的传统方式。晚年独居于一个广达百余亩的农庄,不惜将退休金全数花 在照料几十头牛马上,农庄中不装电话,更无其它现代设备。待人接物,尤有古 风。他待学生如子弟,呵护无微不至。对师长之崇敬则终身不改。对伯希和与 田清波神甫(Rev.A.Mostaert,.l881一l971)固然如此,而其与我国留美前辈洪 业先生间的师友深情更是流传康桥已久的士林佳话。总之,他笃实的治学方法