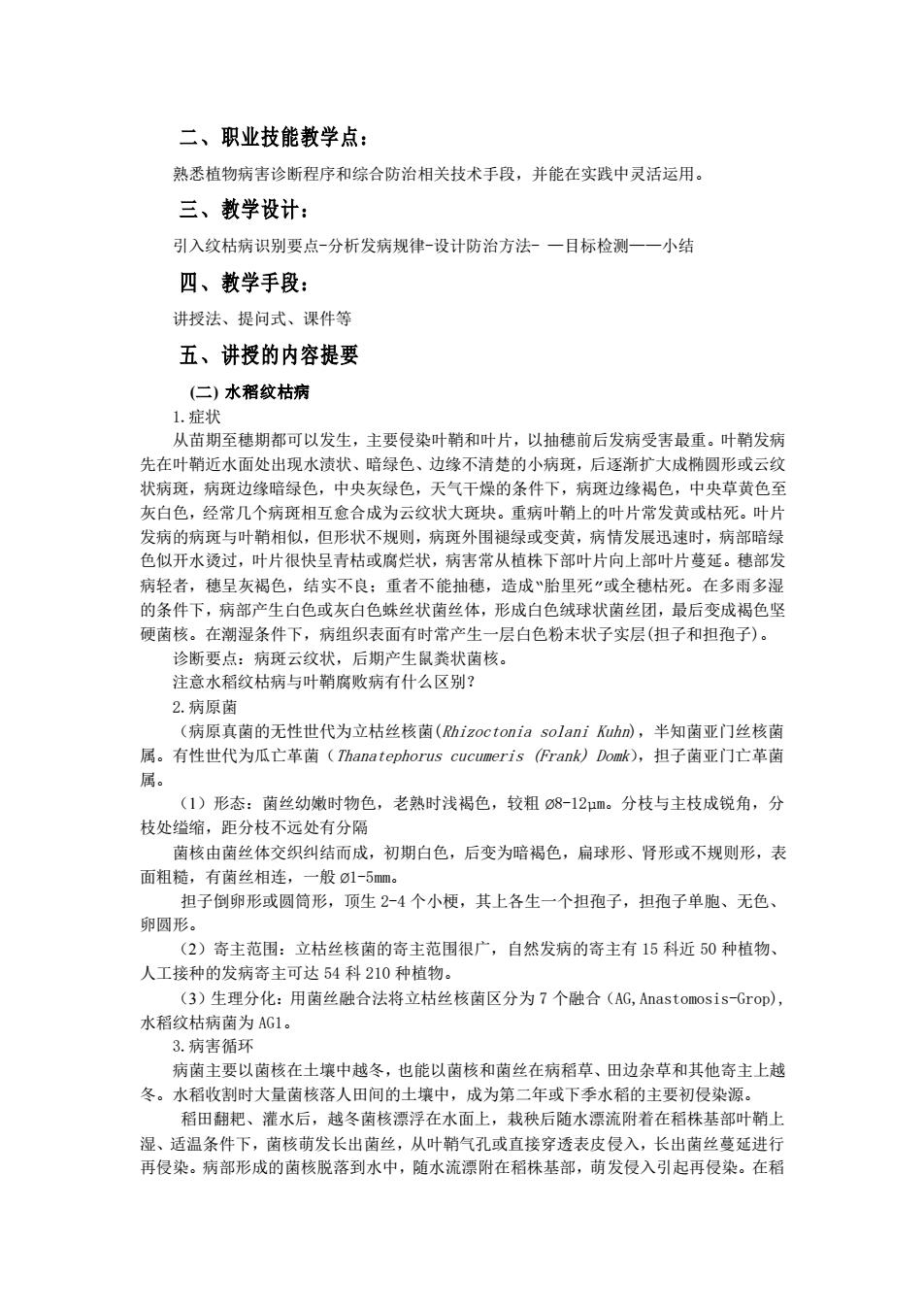

二、职业技能教学点: 熟悉植物病害诊断程序和综合防治相关技术手段,并能在实践中灵活运用。 三、教学设计: 引入纹枯病识别要点-分析发病规律-设计防治方法- —目标检测——小结 四、教学手段: 讲授法、提问式、课件等 五、讲授的内容提要 (二) 水稻纹枯病 1.症状 从苗期至穗期都可以发生,主要侵染叶鞘和叶片,以抽穗前后发病受害最重。叶鞘发病 先在叶鞘近水面处出现水渍状、暗绿色、边缘不清楚的小病斑,后逐渐扩大成椭圆形或云纹 状病斑,病斑边缘暗绿色,中央灰绿色,天气干燥的条件下,病斑边缘褐色,中央草黄色至 灰白色,经常几个病斑相互愈合成为云纹状大斑块。重病叶鞘上的叶片常发黄或枯死。叶片 发病的病斑与叶鞘相似,但形状不规则,病斑外围褪绿或变黄,病情发展迅速时,病部暗绿 色似开水烫过,叶片很快呈青枯或腐烂状,病害常从植株下部叶片向上部叶片蔓延。穗部发 病轻者,穗呈灰褐色,结实不良;重者不能抽穗,造成“胎里死”或全穗枯死。在多雨多湿 的条件下,病部产生白色或灰白色蛛丝状菌丝体,形成白色绒球状菌丝团,最后变成褐色坚 硬菌核。在潮湿条件下,病组织表面有时常产生一层白色粉末状子实层(担子和担孢子)。 诊断要点:病斑云纹状,后期产生鼠粪状菌核。 注意水稻纹枯病与叶鞘腐败病有什么区别? 2.病原菌 (病原真菌的无性世代为立枯丝核菌(Rhizoctonia solani Kuhn),半知菌亚门丝核菌 属。有性世代为瓜亡革菌(Thanatephorus cucumeris (Frank) Domk),担子菌亚门亡革菌 属。 (1)形态:菌丝幼嫩时物色,老熟时浅褐色,较粗 Ø8-12µm。分枝与主枝成锐角,分 枝处缢缩,距分枝不远处有分隔 菌核由菌丝体交织纠结而成,初期白色,后变为暗褐色,扁球形、肾形或不规则形,表 面粗糙,有菌丝相连,一般 Ø1-5mm。 担子倒卵形或圆筒形,顶生 2-4 个小梗,其上各生一个担孢子,担孢子单胞、无色、 卵圆形。 (2)寄主范围:立枯丝核菌的寄主范围很广,自然发病的寄主有 15 科近 50 种植物、 人工接种的发病寄主可达 54 科 210 种植物。 (3)生理分化:用菌丝融合法将立枯丝核菌区分为 7 个融合(AG,Anastomosis-Grop), 水稻纹枯病菌为 AG1。 3.病害循环 病菌主要以菌核在土壤中越冬,也能以菌核和菌丝在病稻草、田边杂草和其他寄主上越 冬。水稻收割时大量菌核落人田间的土壤中,成为第二年或下季水稻的主要初侵染源。 稻田翻耙、灌水后,越冬菌核漂浮在水面上,栽秧后随水漂流附着在稻株基部叶鞘上 湿、适温条件下,菌核萌发长出菌丝,从叶鞘气孔或直接穿透表皮侵入,长出菌丝蔓延进行 再侵染。病部形成的菌核脱落到水中,随水流漂附在稻株基部,萌发侵入引起再侵染。在稻

二、职业技能教学点: 熟悉植物病害诊断程序和综合防治相关技术手段,并能在实践中灵活运用。 三、教学设计: 引入纹枯病识别要点-分析发病规律-设计防治方法- —目标检测——小结 四、教学手段: 讲授法、提问式、课件等 五、讲授的内容提要 (二) 水稻纹枯病 1.症状 从苗期至穗期都可以发生,主要侵染叶鞘和叶片,以抽穗前后发病受害最重。叶鞘发病 先在叶鞘近水面处出现水渍状、暗绿色、边缘不清楚的小病斑,后逐渐扩大成椭圆形或云纹 状病斑,病斑边缘暗绿色,中央灰绿色,天气干燥的条件下,病斑边缘褐色,中央草黄色至 灰白色,经常几个病斑相互愈合成为云纹状大斑块。重病叶鞘上的叶片常发黄或枯死。叶片 发病的病斑与叶鞘相似,但形状不规则,病斑外围褪绿或变黄,病情发展迅速时,病部暗绿 色似开水烫过,叶片很快呈青枯或腐烂状,病害常从植株下部叶片向上部叶片蔓延。穗部发 病轻者,穗呈灰褐色,结实不良;重者不能抽穗,造成“胎里死”或全穗枯死。在多雨多湿 的条件下,病部产生白色或灰白色蛛丝状菌丝体,形成白色绒球状菌丝团,最后变成褐色坚 硬菌核。在潮湿条件下,病组织表面有时常产生一层白色粉末状子实层(担子和担孢子)。 诊断要点:病斑云纹状,后期产生鼠粪状菌核。 注意水稻纹枯病与叶鞘腐败病有什么区别? 2.病原菌 (病原真菌的无性世代为立枯丝核菌(Rhizoctonia solani Kuhn),半知菌亚门丝核菌 属。有性世代为瓜亡革菌(Thanatephorus cucumeris (Frank) Domk),担子菌亚门亡革菌 属。 (1)形态:菌丝幼嫩时物色,老熟时浅褐色,较粗 Ø8-12µm。分枝与主枝成锐角,分 枝处缢缩,距分枝不远处有分隔 菌核由菌丝体交织纠结而成,初期白色,后变为暗褐色,扁球形、肾形或不规则形,表 面粗糙,有菌丝相连,一般 Ø1-5mm。 担子倒卵形或圆筒形,顶生 2-4 个小梗,其上各生一个担孢子,担孢子单胞、无色、 卵圆形。 (2)寄主范围:立枯丝核菌的寄主范围很广,自然发病的寄主有 15 科近 50 种植物、 人工接种的发病寄主可达 54 科 210 种植物。 (3)生理分化:用菌丝融合法将立枯丝核菌区分为 7 个融合(AG,Anastomosis-Grop), 水稻纹枯病菌为 AG1。 3.病害循环 病菌主要以菌核在土壤中越冬,也能以菌核和菌丝在病稻草、田边杂草和其他寄主上越 冬。水稻收割时大量菌核落人田间的土壤中,成为第二年或下季水稻的主要初侵染源。 稻田翻耙、灌水后,越冬菌核漂浮在水面上,栽秧后随水漂流附着在稻株基部叶鞘上 湿、适温条件下,菌核萌发长出菌丝,从叶鞘气孔或直接穿透表皮侵入,长出菌丝蔓延进行 再侵染。病部形成的菌核脱落到水中,随水流漂附在稻株基部,萌发侵入引起再侵染。在稻

田,灌溉水是菌核传播的动力,密植的稻丛是菌丝体进行再侵染的必要条件。如下图: 水稻纹枯病病害循环图 4.发病因素 (1)菌源数量:菌源数量大发病重。 (2)气候条件:温度 22℃,湿度达 90%以上,开始发病,最适温度 28-32℃,湿度 96% 以上,湿度在 (3)水肥管理:长期深灌有利于发病;偏施氮肥发病重。 90%以下不利于病菌的生长发育。 (4)品种和生育期:矮秆阔叶型比高秆窄叶型感病,粳稻比籼稻感病,糯稻最感;生 育短、早熟比生育期而迟熟的品种发病重。 5.防治 (1)农业防治 ①种植抗病品种。②合理排灌(改变水稻生长中高湿的环境条件,水稻生 长前期浅水灌溉,中期(分蘖末期至拔节前)适当晒田,后期干湿交替灌溉,既避免长期深灌, 也要防止过度晒田。③合理施肥:注意氮、磷、钾肥合理施用,做到长效肥与速效肥相结合, 农家肥与化肥相结合,以农家肥为主,氮肥应早施;切忌偏施氮肥和中后期大量施用氮肥。 ④清除菌源:在秧田或本田翻耕灌水耙平时,用网筛等工具打捞菌核;不用病稻草和未腐熟 的病稻草还田,铲除田边杂草,可减少菌源,减轻前期发病。 (2),药剂防治 水稻分蘖末期丛发病率达到 15%或拔节至孕穗期发病率达到 20%的地 块,要采取防治措施。在病害盛发初期,可选用井冈霉素 67.5~75.0 g/hm2 针对稻株中、 下部加水喷雾或泼浇施药 1~3 次,间隔 10 一 15 天。在分蘖盛期至圆秆期,也可选用甲基 硫菌灵按有效成分 900 g/hm2 加水喷雾 2~3 次。在水稻始穗期和齐穗期也可选用 50%多菌 灵可湿性粉加水喷雾 2~3 次。 六、本次课的重点和难点 根据纹枯病发生规律设计防治方法。 七、教学方法和实施步骤 本次课运用举例和对比的方法,结合多媒体课件图片课堂讲授系统讲授以上内容,归纳 本部分的内容。通过提问启发同学积极思考

田,灌溉水是菌核传播的动力,密植的稻丛是菌丝体进行再侵染的必要条件。如下图: 水稻纹枯病病害循环图 4.发病因素 (1)菌源数量:菌源数量大发病重。 (2)气候条件:温度 22℃,湿度达 90%以上,开始发病,最适温度 28-32℃,湿度 96% 以上,湿度在 (3)水肥管理:长期深灌有利于发病;偏施氮肥发病重。 90%以下不利于病菌的生长发育。 (4)品种和生育期:矮秆阔叶型比高秆窄叶型感病,粳稻比籼稻感病,糯稻最感;生 育短、早熟比生育期而迟熟的品种发病重。 5.防治 (1)农业防治 ①种植抗病品种。②合理排灌(改变水稻生长中高湿的环境条件,水稻生 长前期浅水灌溉,中期(分蘖末期至拔节前)适当晒田,后期干湿交替灌溉,既避免长期深灌, 也要防止过度晒田。③合理施肥:注意氮、磷、钾肥合理施用,做到长效肥与速效肥相结合, 农家肥与化肥相结合,以农家肥为主,氮肥应早施;切忌偏施氮肥和中后期大量施用氮肥。 ④清除菌源:在秧田或本田翻耕灌水耙平时,用网筛等工具打捞菌核;不用病稻草和未腐熟 的病稻草还田,铲除田边杂草,可减少菌源,减轻前期发病。 (2),药剂防治 水稻分蘖末期丛发病率达到 15%或拔节至孕穗期发病率达到 20%的地 块,要采取防治措施。在病害盛发初期,可选用井冈霉素 67.5~75.0 g/hm2 针对稻株中、 下部加水喷雾或泼浇施药 1~3 次,间隔 10 一 15 天。在分蘖盛期至圆秆期,也可选用甲基 硫菌灵按有效成分 900 g/hm2 加水喷雾 2~3 次。在水稻始穗期和齐穗期也可选用 50%多菌 灵可湿性粉加水喷雾 2~3 次。 六、本次课的重点和难点 根据纹枯病发生规律设计防治方法。 七、教学方法和实施步骤 本次课运用举例和对比的方法,结合多媒体课件图片课堂讲授系统讲授以上内容,归纳 本部分的内容。通过提问启发同学积极思考

八、教学环节的时间分配 本次授课内容用 2 学时完成,下课前 3 分钟左右对本节课内容进行简要的归纳总结。 九、检测教学效果的措施和方法 针对教学重点及难点内容,通过课堂提问了解学生的掌握情况。并辅助以习题练习巩固 所学知识。 作业: 1、水稻纹枯病和叶鞘腐败病有什么区别? 2、水稻纹枯病的发病条件是什么?怎样进行防治? 第三次课(2 学时) 本次课讲授:稻白叶枯病 一、教学目标: 要求学生能较全面了解所讲授植物病害发生危害概况,重点掌握病害发生流行规律和综 合治理策略及具体内容。 二、职业技能教学点: 熟悉植物病害诊断程序和综合防治相关技术手段,并能在实践中灵活运用。 三、教学设计: 引入稻白叶枯病识别要点-分析发病规律-设计防治方法- —目标检测——小结 四、教学手段: 讲授法、提问式、课件等 五、讲授的内容提要 (三) 稻白叶枯病 水稻白叶枯病俗称着风、白叶瘟等,系细菌性病害,曾为四川省水稻上的重要病害之一。 但近年来,我省稻区的白叶枯病呈现了下降趋势,只局限在少数地区(如西昌等)常年发生, 大部分稻区很少发生,其原因有待调查。水稻发病后,常引起叶片干枯,不实率增加,未质 松脆,千粒重降低;发生凋萎型白叶枯病的稻田,造成死丛现象。 1.症状 白叶枯病的常见症状有叶枯型和凋萎型。 (1)叶枯型 大多数从叶尖或叶缘开始发生,产生黄绿色或暗绿色斑点,斑点沿叶 脉从叶缘或中脉迅速向下加长加宽而扩展成条斑,长可达叶片基部,宽可达叶片两侧。病健 组织交界明显,分界处有时呈波纹状。病斑最后呈灰白色或黄白色。田间湿度大时,病部表 面,特别是近叶缘的病斑处,有淡黄色露珠状菌脓,菌脓呈鱼子状小粒。 (2)凋萎型 病株主要是心叶或心叶下第1-2个叶片青枯纵卷,似螟害“枯心

八、教学环节的时间分配 本次授课内容用 2 学时完成,下课前 3 分钟左右对本节课内容进行简要的归纳总结。 九、检测教学效果的措施和方法 针对教学重点及难点内容,通过课堂提问了解学生的掌握情况。并辅助以习题练习巩固 所学知识。 作业: 1、水稻纹枯病和叶鞘腐败病有什么区别? 2、水稻纹枯病的发病条件是什么?怎样进行防治? 第三次课(2 学时) 本次课讲授:稻白叶枯病 一、教学目标: 要求学生能较全面了解所讲授植物病害发生危害概况,重点掌握病害发生流行规律和综 合治理策略及具体内容。 二、职业技能教学点: 熟悉植物病害诊断程序和综合防治相关技术手段,并能在实践中灵活运用。 三、教学设计: 引入稻白叶枯病识别要点-分析发病规律-设计防治方法- —目标检测——小结 四、教学手段: 讲授法、提问式、课件等 五、讲授的内容提要 (三) 稻白叶枯病 水稻白叶枯病俗称着风、白叶瘟等,系细菌性病害,曾为四川省水稻上的重要病害之一。 但近年来,我省稻区的白叶枯病呈现了下降趋势,只局限在少数地区(如西昌等)常年发生, 大部分稻区很少发生,其原因有待调查。水稻发病后,常引起叶片干枯,不实率增加,未质 松脆,千粒重降低;发生凋萎型白叶枯病的稻田,造成死丛现象。 1.症状 白叶枯病的常见症状有叶枯型和凋萎型。 (1)叶枯型 大多数从叶尖或叶缘开始发生,产生黄绿色或暗绿色斑点,斑点沿叶 脉从叶缘或中脉迅速向下加长加宽而扩展成条斑,长可达叶片基部,宽可达叶片两侧。病健 组织交界明显,分界处有时呈波纹状。病斑最后呈灰白色或黄白色。田间湿度大时,病部表 面,特别是近叶缘的病斑处,有淡黄色露珠状菌脓,菌脓呈鱼子状小粒。 (2)凋萎型 病株主要是心叶或心叶下第1-2个叶片青枯纵卷,似螟害“枯心

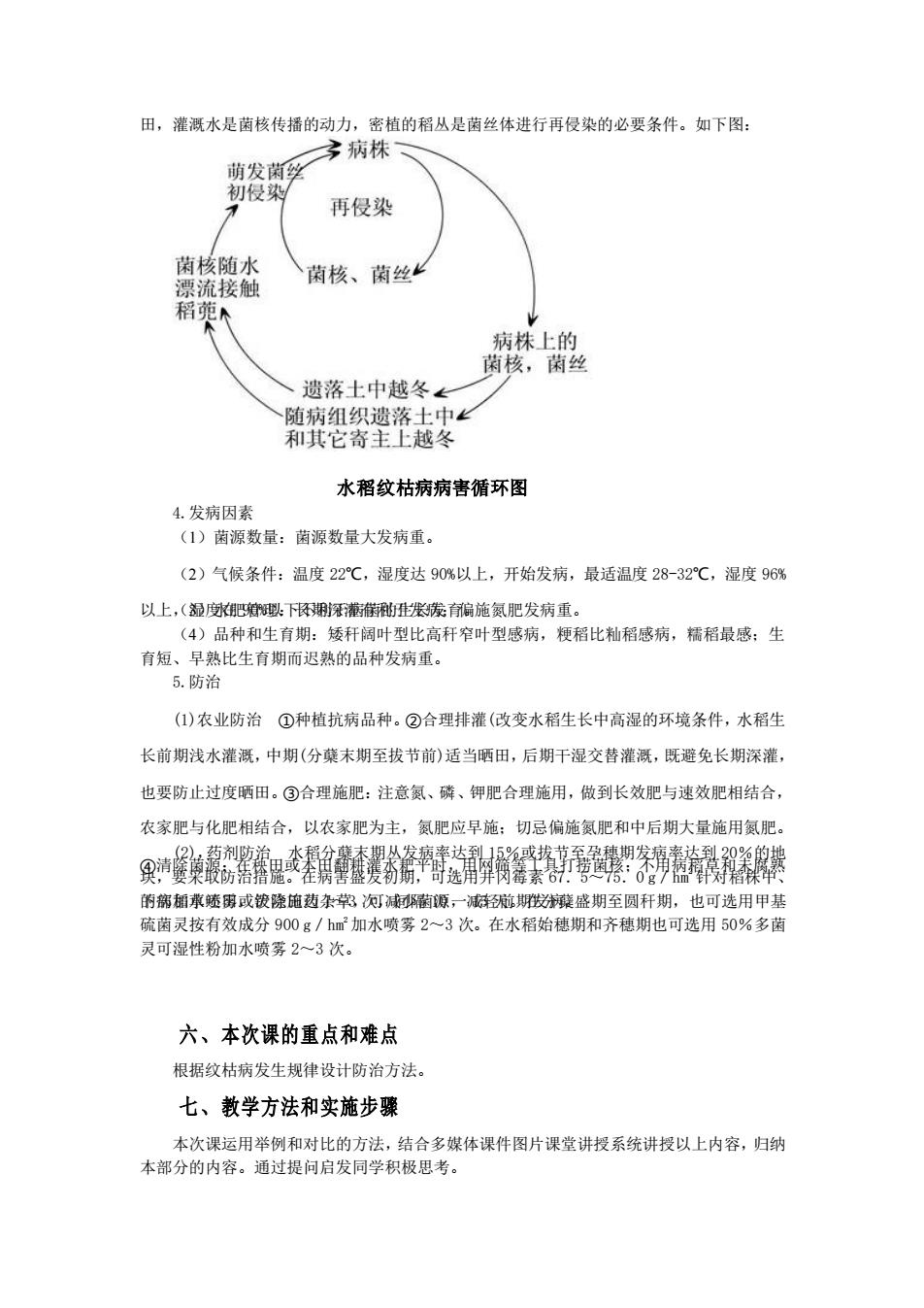

但无虫孔食痕。折断病株茎基部,可发现节部呈褐色坏死状,用力挤压或剖开病节空腔,可 见大量粘稠状的黄色菌脓;如剥展刚刚青卷的心叶,也常见叶面有珠状黄色菌脓。发病后期 整株凋萎死亡。 诊断要点: 白叶枯病在未产生菌脓时易与生理型枯黄混淆,两者主要区别是受害叶片 里有没有细菌,这可用溢菌现象的有无加以鉴别,即切取病叶组织放在滴在净水的栽玻片上, 盖上盖玻片,约停半分钟,在光线不太强烈处用显微镜观察,如在与叶脉垂直的切口处见到 混浊的液体不断流出,即为细菌性病害,反之为生理性枯黄。 2.发病规律 带菌的种子是病害远距离传播的主要原因,也是病菌的越冬场所之一。有病的稻草则是 病区第二年病菌侵染的主要来源。田边杂草或稻桩上的病菌,也是病害的侵染来源之一。病 菌在田间的传播和再侵染,主要是通过灌溉水、暴风雨、昆虫以及人畜的活动而传带扩散。 伤口和水孔是病菌侵入植株的两个重要途径。如下图: 稻白叶枯病病害循环图 高温、高湿、多雨、强风与少日照是诱发本病流行的气象五要素。台风、暴雨、洪涝之 后常导致病害的蔓延与流行,肥水管理失调的田块发病较重,如多肥而长期灌深水的田块, 酸性土壤的田块,施肥过多、过迟的田块等。浅水勤灌而适时烤田的发病轻。一般籼稻比粳 稻洜更感病,但籼稻和粳稻都有高度抗病的优良品种。 3.防治要点 (1)加强检疫工作 水稻白叶枯病目前虽已不再是检疫对象, 但在四川省分布仍是零星的,尤其近年来发生更少,所以仍要注意检疫问题,应查清病区与 无病区。调运种子时必须检疫,无病区不得引进病种子,以控制病害传播与蔓延。 (2)选用抗病品种 不同水稻品种对病害抗性的差异十分明显。IR26、特青、青华 矮、扬稻2号、扬稻3号等均有较强的抗病性;南京 14、 鄂宜 105、湘早籼、武育粳、黎 明、南粳 15 及汕优桂 33 等丰产性和抗性较好。 (3)消灭初染源 可用链霉素、敌枯唑、叶枯净等药剂进行种子处理,并处理好病

但无虫孔食痕。折断病株茎基部,可发现节部呈褐色坏死状,用力挤压或剖开病节空腔,可 见大量粘稠状的黄色菌脓;如剥展刚刚青卷的心叶,也常见叶面有珠状黄色菌脓。发病后期 整株凋萎死亡。 诊断要点: 白叶枯病在未产生菌脓时易与生理型枯黄混淆,两者主要区别是受害叶片 里有没有细菌,这可用溢菌现象的有无加以鉴别,即切取病叶组织放在滴在净水的栽玻片上, 盖上盖玻片,约停半分钟,在光线不太强烈处用显微镜观察,如在与叶脉垂直的切口处见到 混浊的液体不断流出,即为细菌性病害,反之为生理性枯黄。 2.发病规律 带菌的种子是病害远距离传播的主要原因,也是病菌的越冬场所之一。有病的稻草则是 病区第二年病菌侵染的主要来源。田边杂草或稻桩上的病菌,也是病害的侵染来源之一。病 菌在田间的传播和再侵染,主要是通过灌溉水、暴风雨、昆虫以及人畜的活动而传带扩散。 伤口和水孔是病菌侵入植株的两个重要途径。如下图: 稻白叶枯病病害循环图 高温、高湿、多雨、强风与少日照是诱发本病流行的气象五要素。台风、暴雨、洪涝之 后常导致病害的蔓延与流行,肥水管理失调的田块发病较重,如多肥而长期灌深水的田块, 酸性土壤的田块,施肥过多、过迟的田块等。浅水勤灌而适时烤田的发病轻。一般籼稻比粳 稻洜更感病,但籼稻和粳稻都有高度抗病的优良品种。 3.防治要点 (1)加强检疫工作 水稻白叶枯病目前虽已不再是检疫对象, 但在四川省分布仍是零星的,尤其近年来发生更少,所以仍要注意检疫问题,应查清病区与 无病区。调运种子时必须检疫,无病区不得引进病种子,以控制病害传播与蔓延。 (2)选用抗病品种 不同水稻品种对病害抗性的差异十分明显。IR26、特青、青华 矮、扬稻2号、扬稻3号等均有较强的抗病性;南京 14、 鄂宜 105、湘早籼、武育粳、黎 明、南粳 15 及汕优桂 33 等丰产性和抗性较好。 (3)消灭初染源 可用链霉素、敌枯唑、叶枯净等药剂进行种子处理,并处理好病

草。 (4)加强栽培管理 合理施肥,科学用水、灌排分开,适时晒田等丰产栽培技术均 有利于提高稻株的抗病力,控制病害的发展。 (5)药剂防治 秧田期以3叶期施药1-2次效果较好。本田期宜在出现病株或病 团时立即施药。可亩用 25%叶枯宁可湿性粉剂 200g,或亩用 10%叶枯净可湿性粉剂 250g, 兑水 60kg,手动喷雾器喷雾。 六、本次课的重点和难点 根据稻白叶枯病发生规律设计防治方法。 七、教学方法和实施步骤 本次课运用举例和对比的方法,结合多媒体课件图片课堂讲授系统讲授以上内容,归纳 本部分的内容。通过提问启发同学积极思考。 八、教学环节的时间分配 本次授课内容用 2 学时完成,下课前 3 分钟左右对本节课内容进行简要的归纳总结。 九、检测教学效果的措施和方法 针对教学重点及难点内容,通过课堂提问了解学生的掌握情况。并辅助以习题练习巩固 所学知识。 作业: 1.如何识别稻白叶枯病? 2、稻白叶枯病的侵染循环和发病条件是什么?怎样进行防治? 第四次课(2 学时) 本次课讲授:麦类锈病 一、教学目标: 要求学生能较全面了解所讲授植物病害发生危害概况,重点掌握病害发生流行规律和综 合治理策略及具体内容。 二、职业技能教学点: 熟悉植物病害诊断程序和综合防治相关技术手段,并能在实践中灵活运用。 三、教学设计: 引入麦类锈病识别要点-分析发病规律-设计防治方法- —目标检测——小结 四、教学手段: 讲授法、提问式、课件等 五、讲授的内容提要

草。 (4)加强栽培管理 合理施肥,科学用水、灌排分开,适时晒田等丰产栽培技术均 有利于提高稻株的抗病力,控制病害的发展。 (5)药剂防治 秧田期以3叶期施药1-2次效果较好。本田期宜在出现病株或病 团时立即施药。可亩用 25%叶枯宁可湿性粉剂 200g,或亩用 10%叶枯净可湿性粉剂 250g, 兑水 60kg,手动喷雾器喷雾。 六、本次课的重点和难点 根据稻白叶枯病发生规律设计防治方法。 七、教学方法和实施步骤 本次课运用举例和对比的方法,结合多媒体课件图片课堂讲授系统讲授以上内容,归纳 本部分的内容。通过提问启发同学积极思考。 八、教学环节的时间分配 本次授课内容用 2 学时完成,下课前 3 分钟左右对本节课内容进行简要的归纳总结。 九、检测教学效果的措施和方法 针对教学重点及难点内容,通过课堂提问了解学生的掌握情况。并辅助以习题练习巩固 所学知识。 作业: 1.如何识别稻白叶枯病? 2、稻白叶枯病的侵染循环和发病条件是什么?怎样进行防治? 第四次课(2 学时) 本次课讲授:麦类锈病 一、教学目标: 要求学生能较全面了解所讲授植物病害发生危害概况,重点掌握病害发生流行规律和综 合治理策略及具体内容。 二、职业技能教学点: 熟悉植物病害诊断程序和综合防治相关技术手段,并能在实践中灵活运用。 三、教学设计: 引入麦类锈病识别要点-分析发病规律-设计防治方法- —目标检测——小结 四、教学手段: 讲授法、提问式、课件等 五、讲授的内容提要