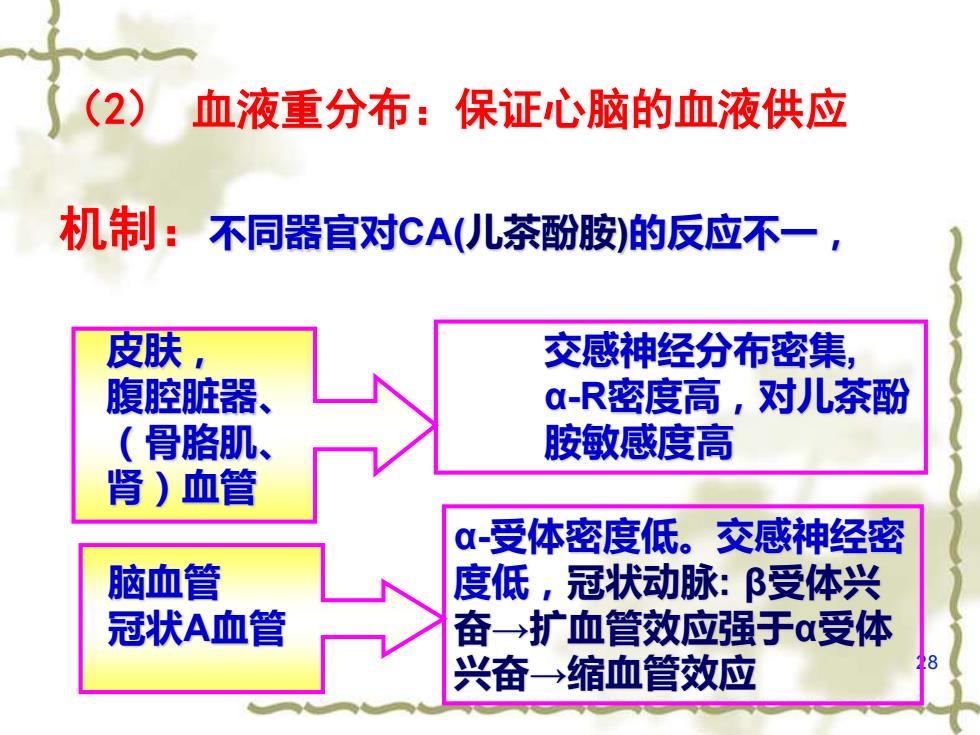

(2) 血液重分布:保证心脑的血液供应 机制:不同器官对CA儿茶酚胺)的反应不一, 皮肤, 交感神经分布密集, 腹腔脏器、 a-R密度高,对儿茶酚 (骨胳肌、 胺敏感度高 肾)血管 α-受体密度低。交感神经密 脑血管 度低,冠状动脉:β受体兴 冠状A血管 奋→扩血管效应强于a受体 兴奋→缩血管效应 8

28 (2) 血液重分布:保证心脑的血液供应 交感神经分布密集, α-R密度高,对儿茶酚 胺敏感度高 皮肤, 腹腔脏器、 (骨胳肌、 肾)血管 机制:不同器官对CA(儿茶酚胺)的反应不一, 脑血管 冠状A血管 α-受体密度低。交感神经密 度低,冠状动脉: β受体兴 奋→扩血管效应强于α受体 兴奋→缩血管效应

休克早期的临床表现及机制 致休克的动因 交感-肾上腺髓质系统兴奋 儿茶酚胺分泌 心率加快 腹腔内脏、 心收缩力 等小血 汗腺 CNS 加强 管收缩,内 分泌 高级部 脏缺血 皮肤缺血 增加 位兴奋 脉搏细速 尿量减少 脸色苍白 烦躁 脉压减少 肛温降低 四肢冰冷 出汗 不安 29

29 休克早期的临床表现及机制 致休克的动因 交感-肾上腺髓质系统兴奋 儿茶酚胺分泌 CNS 高级部 位兴奋 烦躁 不安 汗腺 分泌 增加 出汗 腹腔内脏、 等小血 管收缩,内 脏缺血 尿量减少 肛温降低 皮肤缺血 脸色苍白 四肢冰冷 心率加快 心收缩力 加强 脉搏细速 脉压减少

一)微循环的变化 微循环扩张期 :长期毛细血管缺血,组织灌注 不足一→组织缺0:酸中毒一毛 微静 毛细血管 :细血管内皮细胞,肥大细胞分 真毛细血 真毛细血管 :泌大量组胺→小动脉、毛细血 毛细血管 括约 管前括约肌由痉挛变为扩张, 小静脉处于收缩状态→导致血 B.休克代偿期微循环缺血性缺氧 液淤滞于毛细血管中,有效 循环血量、心排血量进一步减 静时 毛细血 毛细血管 括约肌 少→儿茶酚胺,组胺释放 真毛细血帽 毛细血 微动 C.休克失代偿期微循环歆血性缺氧

30 长期毛细血管缺血,组织灌注 不足→组织缺O:酸中毒→毛 细血管内皮细胞,肥大细胞分 泌大量组胺→小动脉、毛细血 管前括约肌由痉挛变为扩张, 小静脉处于收缩状态→导致血 液淤滞于 毛细血管中,有效 循环血量、心排血量进一步减 少→儿茶酚胺,组胺释放 (一)微循环的变化 微循环扩张期 恶性循环

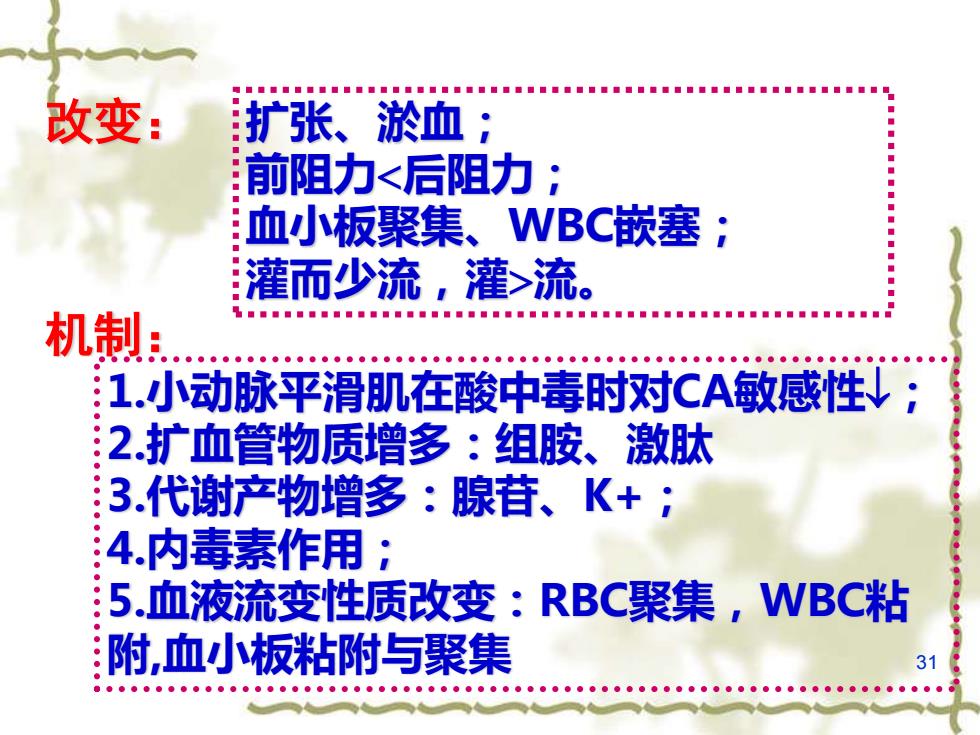

改变: 扩张、淤血 ; 前阻力<后阻力; 血小板聚集、WBC嵌塞 ; 灌而少流,灌>流。 机制: :1.小动脉平滑肌在酸中毒时对CA敏感性↓; :2扩血管物质增多:组胺、激肽 :3.代谢产物增多:腺苷、K+; :4.内毒素作用; :5.血液流变性质改变:RBC聚集,WBC粘 :附血小板粘附与聚集 31 ●

31 改变: 扩张、淤血; 前阻力后阻力; 血小板聚集、WBC嵌塞; 灌而少流,灌流。 机制: 1.小动脉平滑肌在酸中毒时对CA敏感性; 2.扩血管物质增多:组胺、激肽 3.代谢产物增多:腺苷、K+; 4.内毒素作用; 5.血液流变性质改变:RBC聚集,WBC粘 附,血小板粘附与聚集

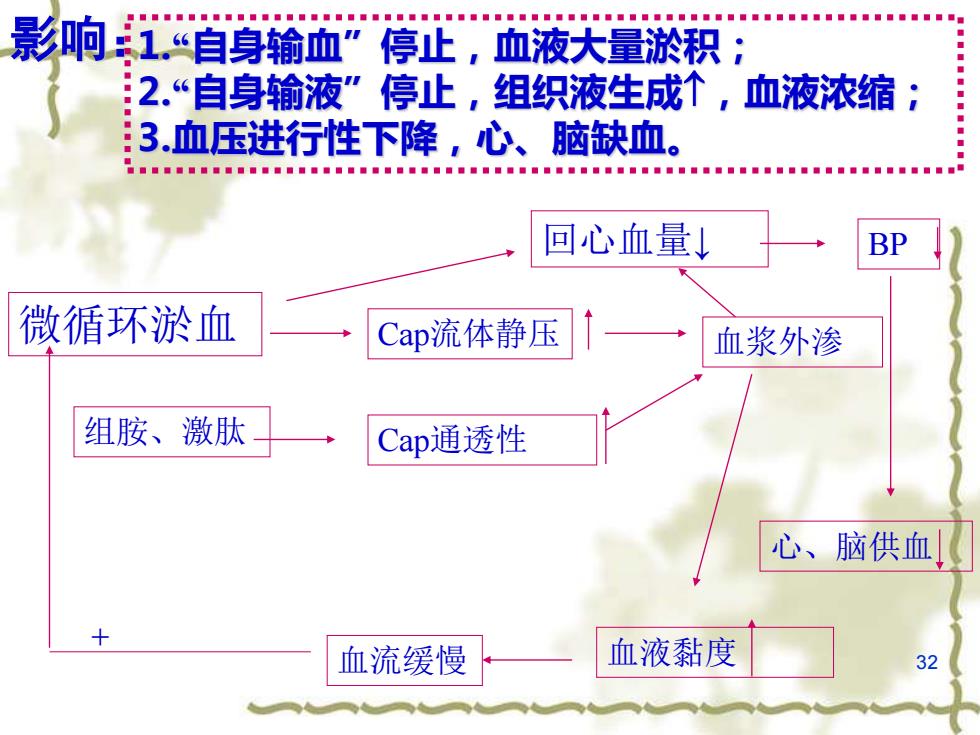

影响“自身输血”停止,血液大量淤积: 2.“自身输液”停止,组织液生成↑,血液浓缩 3.血压进行性下降,心、脑缺血。 回心血量 BP 微循环淤血 Cap流体静压 血浆外渗 组胺、激肽 Cap通透性 心、脑供血 血流缓慢 血液黏度 32

32 影响:1.“自身输血”停止,血液大量淤积; 2.“自身输液”停止,组织液生成,血液浓缩; 3.血压进行性下降,心、脑缺血。 微循环淤血 回心血量↓ Cap流体静压 血浆外渗 BP 心、脑供血 组胺、激肽 Cap通透性 血流缓慢 血液黏度 +