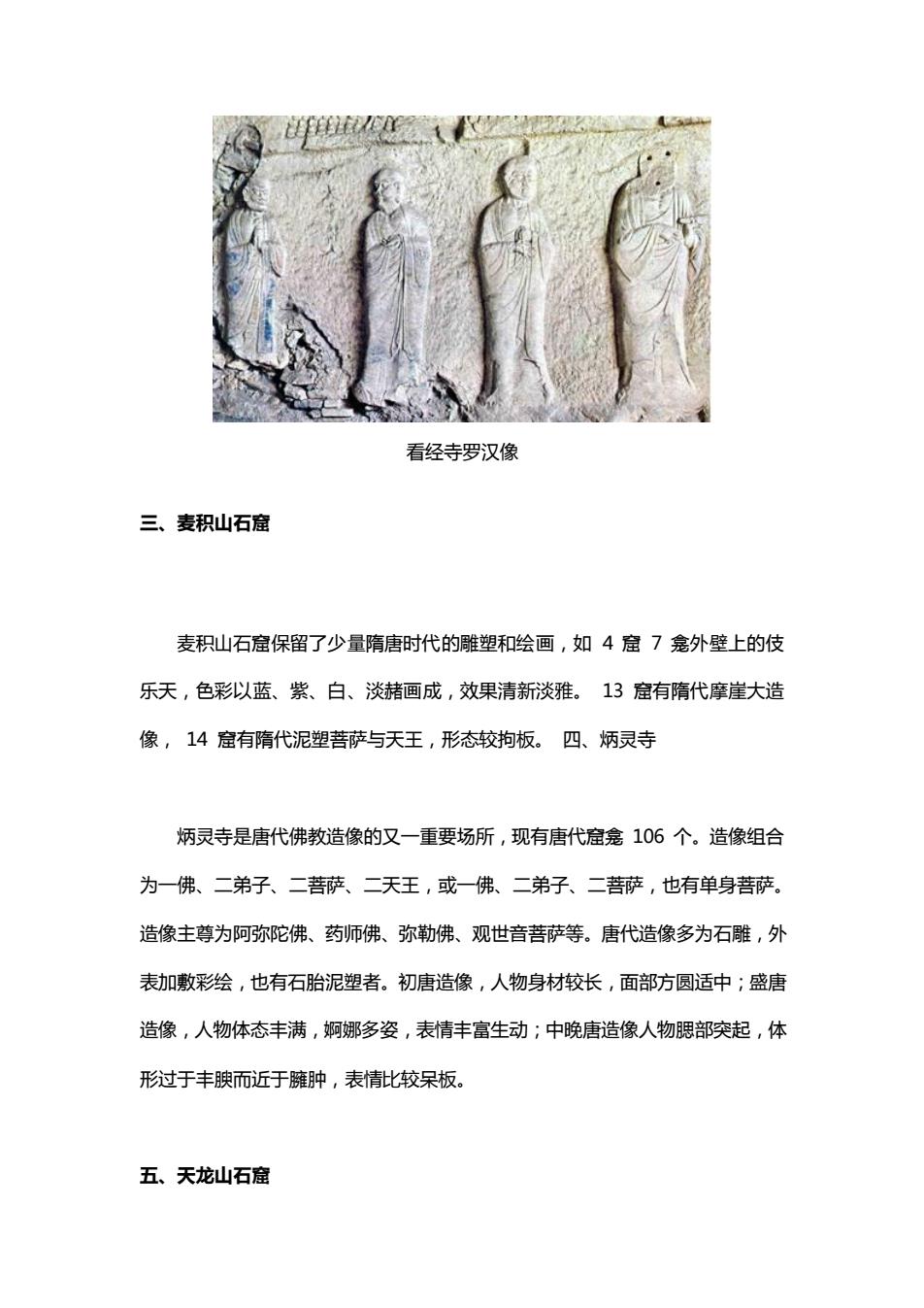

看经寺罗汉像 三、 麦积山石窟 麦积山石窟保留了少量隋唐时代的雕塑和绘画,如4窟7龛外壁上的伎 乐天,色彩以蓝、紫、白、淡赭画成,效果清新淡雅。13窟有隋代摩崖大造 像,14窟有隋代泥塑菩萨与天王,形态较拘板。四、炳灵寺 炳灵寺是唐代佛教造像的又一重要场所,现有唐代窟龛106个。造像组合 为一佛、二弟子、二菩萨、二天王,或一佛、二弟子、二菩萨,也有单身菩萨。 造像主尊为阿弥陀佛、药师佛、弥勒佛、观世音菩萨等。唐代造像多为石雕,外 表加敷彩绘,也有石胎泥塑者。初唐造像,人物身材较长,面部方圆适中;盛唐 造像,人物体态丰满,婀娜多姿,表情丰富生动;中晚唐造像人物腮部突起,体 形过于丰腴而近于臃肿,表情比较呆板。 五、天龙山石窟

看经寺罗汉像 三、麦积山石窟 麦积山石窟保留了少量隋唐时代的雕塑和绘画,如 4 窟 7 龛外壁上的伎 乐天,色彩以蓝、紫、白、淡赭画成,效果清新淡雅。 13 窟有隋代摩崖大造 像, 14 窟有隋代泥塑菩萨与天王,形态较拘板。 四、炳灵寺 炳灵寺是唐代佛教造像的又一重要场所,现有唐代窟龛 106 个。造像组合 为一佛、二弟子、二菩萨、二天王,或一佛、二弟子、二菩萨,也有单身菩萨。 造像主尊为阿弥陀佛、药师佛、弥勒佛、观世音菩萨等。唐代造像多为石雕,外 表加敷彩绘,也有石胎泥塑者。初唐造像,人物身材较长,面部方圆适中;盛唐 造像,人物体态丰满,婀娜多姿,表情丰富生动;中晚唐造像人物腮部突起,体 形过于丰腴而近于臃肿,表情比较呆板。 五、天龙山石窟

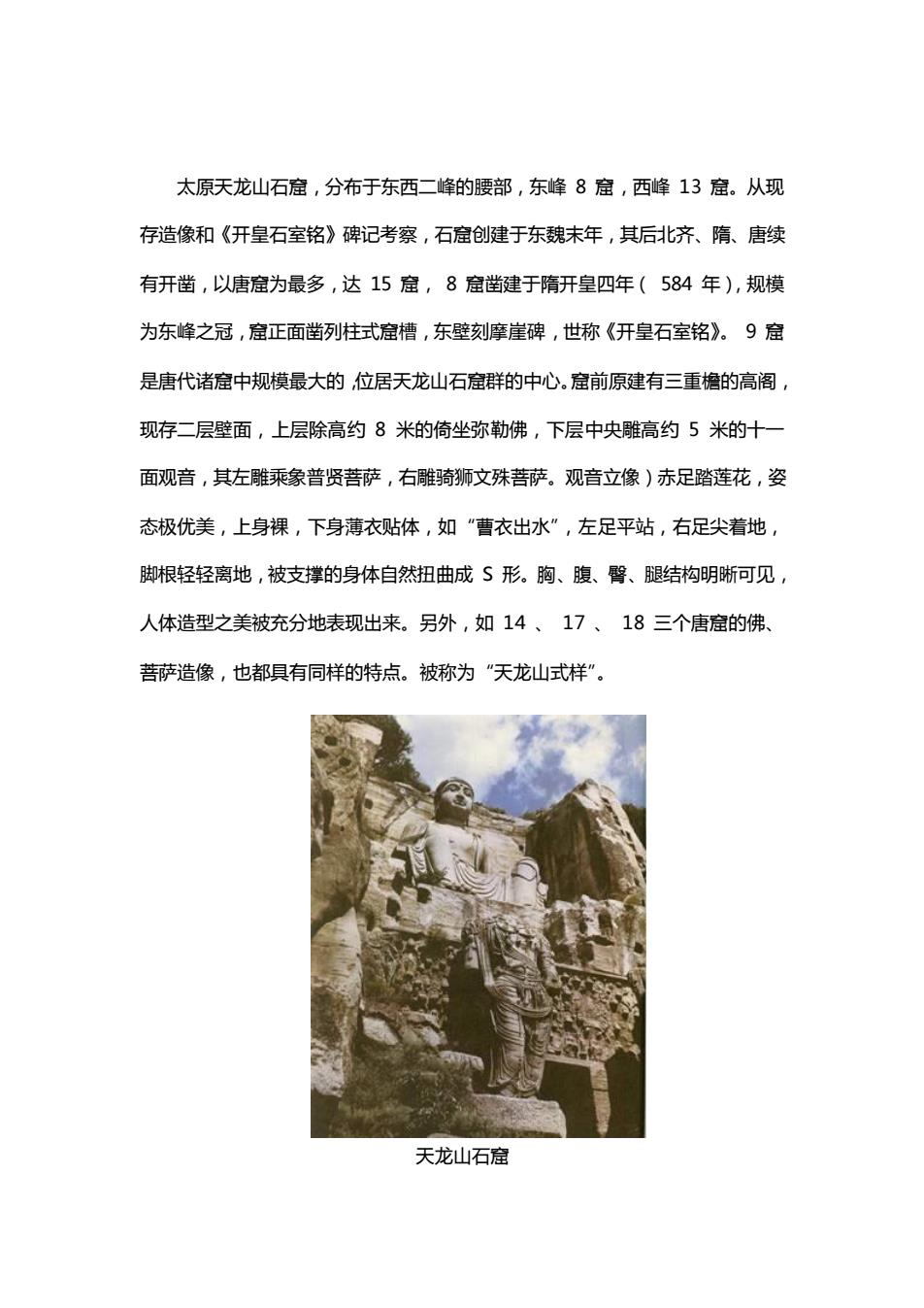

太原天龙山石窟,分布于东西二峰的腰部,东峰8窟,西峰13窟。从现 存造像和《开皇石室铭》碑记考察,石窟创建于东魏末年,其后北齐、隋、唐续 有开凿,以唐窟为最多,达15窟,8窟凿建于隋开皇四年(584年),规模 为东峰之冠,窟正面凿列柱式窟槽,东壁刻摩崖碑,世称《开皇石室铭》。9窟 是唐代诸窟中规模最大的,位居天龙山石窟群的中心。窟前原建有三重檐的高阁, 现存二层壁面,上层除高约8米的倚坐弥勒佛,下层中央雕高约5米的十一 面观音,其左雕乘象普贤菩萨,右雕骑狮文殊菩萨。观音立像)赤足踏莲花,姿 态极优美,上身裸,下身薄衣贴体,如“曹衣出水”,左足平站,右足尖着地, 脚根轻轻离地,被支撑的身体自然扭曲成S形。胸、腹、臀、腿结构明晰可见, 人体造型之美被充分地表现出来。另外,如14、17、18三个唐窟的佛 菩萨造像,也都具有同样的特点。被称为“天龙山式样”。 天龙山石窟

太原天龙山石窟,分布于东西二峰的腰部,东峰 8 窟,西峰 13 窟。从现 存造像和《开皇石室铭》碑记考察,石窟创建于东魏末年,其后北齐、隋、唐续 有开凿,以唐窟为最多,达 15 窟, 8 窟凿建于隋开皇四年( 584 年),规模 为东峰之冠,窟正面凿列柱式窟槽,东壁刻摩崖碑,世称《开皇石室铭》。 9 窟 是唐代诸窟中规模最大的,位居天龙山石窟群的中心。窟前原建有三重檐的高阁, 现存二层壁面,上层除高约 8 米的倚坐弥勒佛,下层中央雕高约 5 米的十一 面观音,其左雕乘象普贤菩萨,右雕骑狮文殊菩萨。观音立像)赤足踏莲花,姿 态极优美,上身裸,下身薄衣贴体,如“曹衣出水”,左足平站,右足尖着地, 脚根轻轻离地,被支撑的身体自然扭曲成 S 形。胸、腹、臀、腿结构明晰可见, 人体造型之美被充分地表现出来。另外,如 14 、 17 、 18 三个唐窟的佛、 菩萨造像,也都具有同样的特点。被称为“天龙山式样”。 天龙山石窟

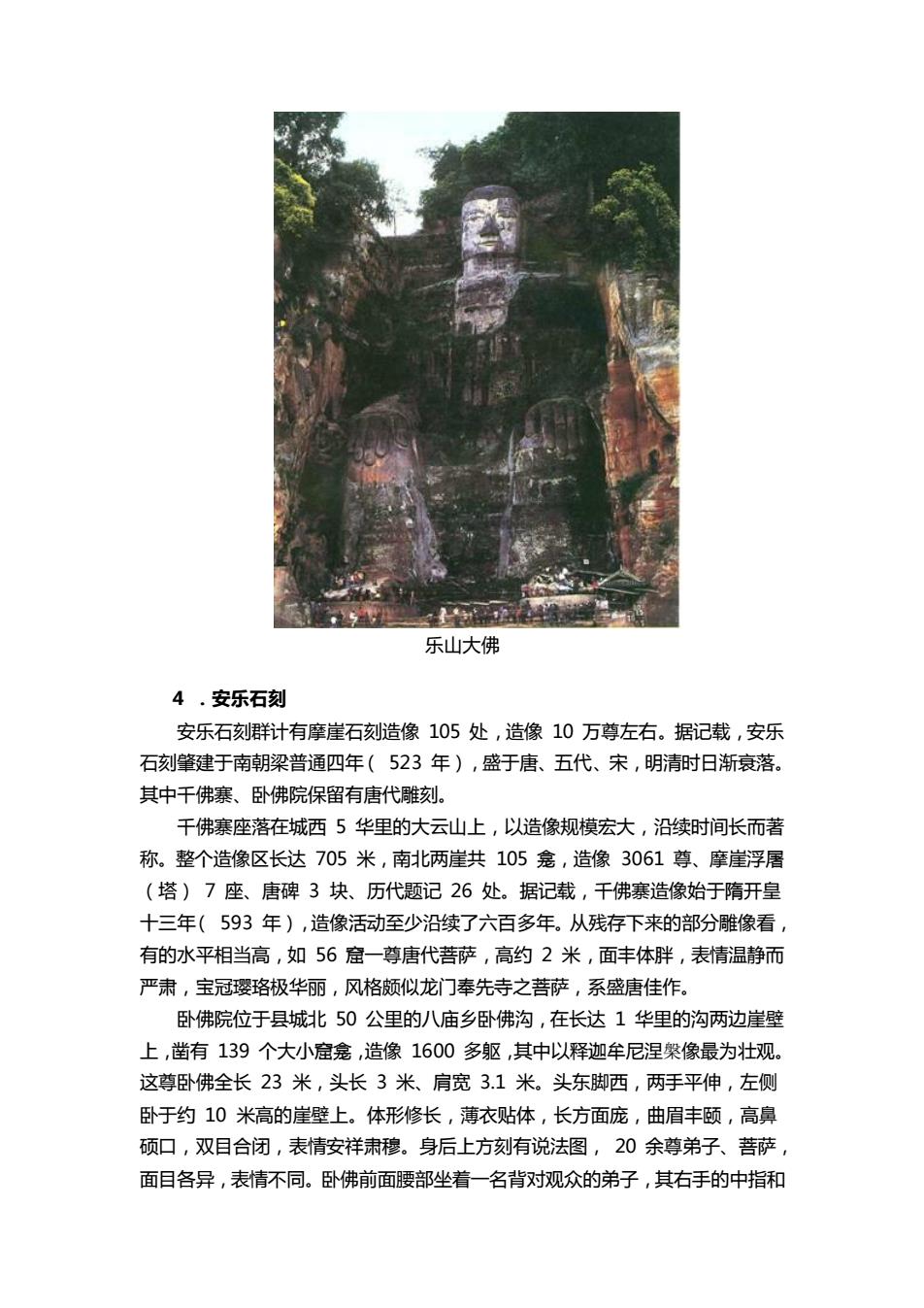

六、四川地区唐代石窟 四川地区唐代雕刻有几个突出的特点:一是分布范围广泛,大多数县内都可 见到;二是地区特点明显,造像内容多与当时当地民俗生活相结合;三是有的形 象佛道揉杂,反映了古代四川地区道教活跃,并且具有广泛的影响。 1.皇泽寺石窟 皇泽寺位于四川广元市嘉陵江西岸乌尤山(今为西山麓)现存窟龛50个、 造像1203身、经幢6个、农夫耕作图4幅。造像大致分为6个群落,即中 心塔柱窟、大佛楼、写心经洞、五佛弯、则天殿等。这些窟龛的开凿始于北朝, 盛于唐。现存造像多为唐代镌刻。其中大佛楼窟为最大的窟,龛高7米、宽5.6 米、深3.4米。佛高约6米,雄伟壮严,耳下垂,着宝石装饰,为此地独有。 2.夹江干佛崖 夹江干佛崖位于四川川夹江县城南3公里的青衣江畔。石刻造像分布在悬崖 峭壁上,共150余龛。石刻铭记中有开元、咸通、大中等纪年题记。现存突出 的有净土变龛、毗沙门天王龛、弥勒坐佛龛、维摩变龛和观世音龛等。最大的为 弥勒像龛,佛高27米,造型优美,比例适度,其姿态与乐山大佛颇相近。二 胁侍菩萨服饰华美,衣纹流畅,肌肉丰颐,体积感很强。 3.乐山大佛 乐山大佛位于四川省乐山市东面三江(岷江、青衣江、大渡河)激流交汇处。 在栖鸾峰下,依凌云山山崖开凿而成。坐东朝西,面江而坐,远跳峨眉,近瞰乐 山。佛通高71米,头宽10米,头高14.7米,鼻长5.6米,耳长7米, 眉长5.6米,眼长3.3米,嘴长3.3米,颈高3米,肩宽28米,脚背至膝 高28米,脚背宽8.5米。大佛双目欲睁似闭,面容慈祥肃穆。据记载,大佛 开凿于唐玄宗开元元年(713年),历时90年完工,完工时的大弥勒坐佛彩 绘全身,并覆以面宽为60米的7层13格楼阁(元末毁于兵火)。雄伟壮观 的乐山大佛是迄今世界上最高大的石佛

六、四川地区唐代石窟 四川地区唐代雕刻有几个突出的特点:一是分布范围广泛,大多数县内都可 见到;二是地区特点明显,造像内容多与当时当地民俗生活相结合;三是有的形 象佛道揉杂,反映了古代四川地区道教活跃,并且具有广泛的影响。 1 .皇泽寺石窟 皇泽寺位于四川广元市嘉陵江西岸乌尤山(今为西山麓),现存窟龛 50 个、 造像 1203 身、经幢 6 个、农夫耕作图 4 幅。造像大致分为 6 个群落,即中 心塔柱窟、大佛楼、写心经洞、五佛弯、则天殿等。这些窟龛的开凿始于北朝, 盛于唐。现存造像多为唐代镌刻。其中大佛楼窟为最大的窟,龛高 7 米、宽 5.6 米、深 3.4 米。佛高约 6 米,雄伟壮严,耳下垂,着宝石装饰,为此地独有。 2 .夹江千佛崖 夹江千佛崖位于四川夹江县城南 3 公里的青衣江畔。石刻造像分布在悬崖 峭壁上,共 150 余龛。石刻铭记中有开元、咸通、大中等纪年题记。现存突出 的有净土变龛、毗沙门天王龛、弥勒坐佛龛、维摩变龛和观世音龛等。最大的为 弥勒像龛,佛高 2.7 米,造型优美,比例适度,其姿态与乐山大佛颇相近。二 胁侍菩萨服饰华美,衣纹流畅,肌肉丰颐,体积感很强。 3 .乐山大佛 乐山大佛位于四川省乐山市东面三江(岷江、青衣江、大渡河)激流交汇处。 在栖鸾峰下,依凌云山山崖开凿而成。坐东朝西,面江而坐,远眺峨眉,近瞰乐 山。佛通高 71 米,头宽 10 米,头高 14.7 米,鼻长 5.6 米,耳长 7 米, 眉长 5.6 米,眼长 3.3 米,嘴长 3.3 米,颈高 3 米,肩宽 28 米,脚背至膝 高 28 米,脚背宽 8.5 米。大佛双目欲睁似闭,面容慈祥肃穆。据记载,大佛 开凿于唐玄宗开元元年( 713 年),历时 90 年完工,完工时的大弥勒坐佛彩 绘全身,并覆以面宽为 60 米的 7 层 13 格楼阁(元末毁于兵火)。雄伟壮观 的乐山大佛是迄今世界上最高大的石佛

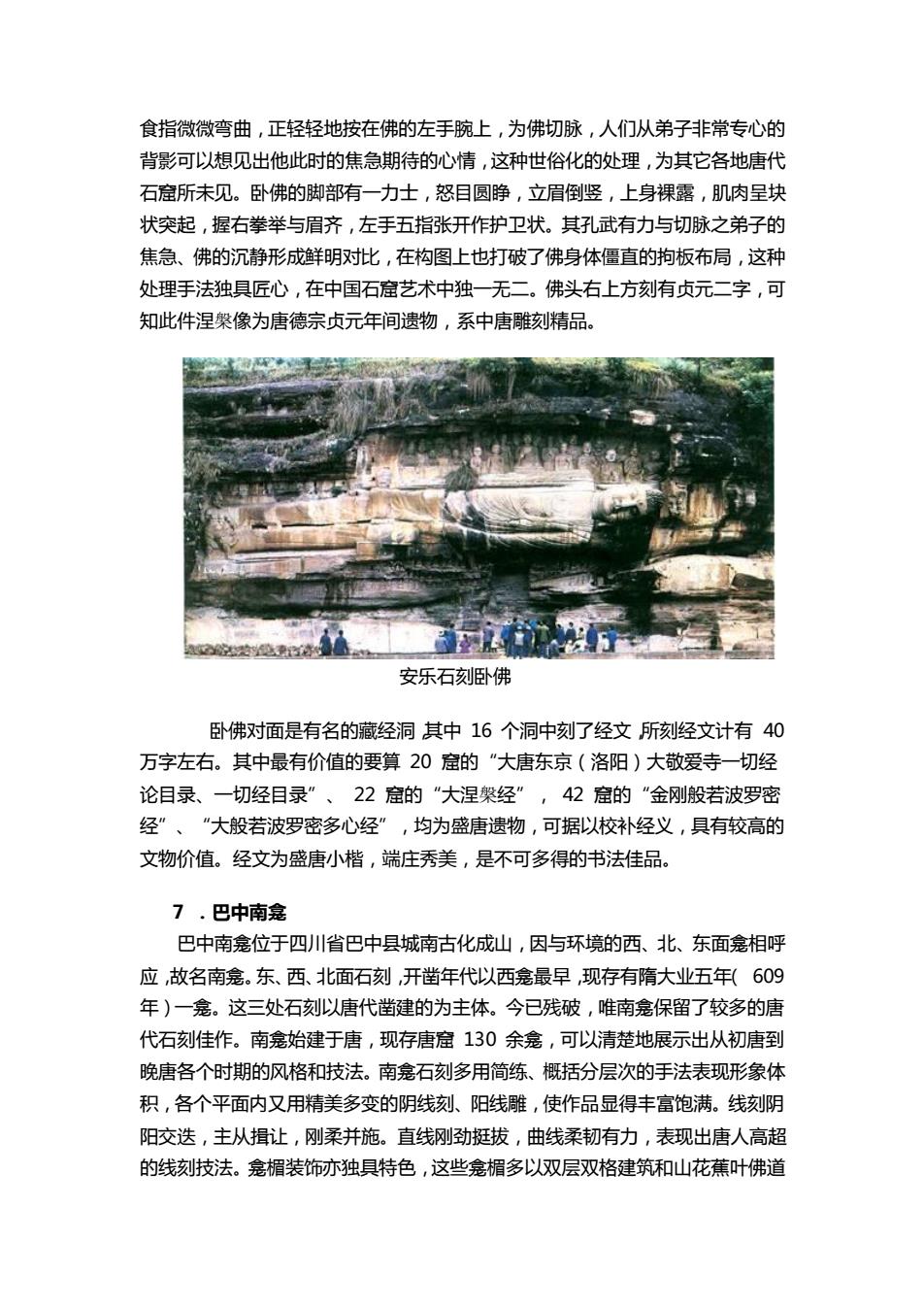

乐山大佛 4.安乐石刻 安乐石刻群计有摩崖石刻造像105处,造像10万尊左右。据记载,安乐 石刻肇建于南朝梁普通四年(523年),盛于唐、五代、宋,明清时日渐衰落。 其中千佛寨、卧佛院保留有唐代雕刻。 干佛寨座落在城西5华里的大云山上,以造像规模宏大,沿续时间长而著 称。整个造像区长达705米,南北两崖共105龛,造像3061尊、摩崖浮屠 (塔)7座、唐碑3块、历代题记26处。据记载,千佛寨造像始于隋开皇 十三年(593年),造像活动至少沿续了六百多年。从残存下来的部分雕像看, 有的水平相当高,如56窟一尊唐代菩萨,高约2米,面丰体胖,表情温静而 严肃,宝冠璎珞极华丽,风格颇似龙门奉先寺之菩萨,系盛唐佳作。 卧佛院位于县城北50公里的八庙乡卧佛沟,在长达1华里的沟两边崖壁 上,凿有139个大小窟龛,造像1600多躯,其中以释迦牟尼涅槃像最为壮观。 这尊卧佛全长23米,头长3米、肩宽3.1米。头东脚西,两手平伸,左侧 卧于约10米高的崖壁上。体形修长,薄衣贴体,长方面庞,曲眉丰颐,高鼻 硕口,双目合闭,表情安祥肃穆。身后上方刻有说法图,20余尊弟子、菩萨, 面目各异,表情不同。卧佛前面腰部坐着一名背对观众的弟子,其右手的中指和

乐山大佛 4 .安乐石刻 安乐石刻群计有摩崖石刻造像 105 处,造像 10 万尊左右。据记载,安乐 石刻肇建于南朝梁普通四年( 523 年),盛于唐、五代、宋,明清时日渐衰落。 其中千佛寨、卧佛院保留有唐代雕刻。 千佛寨座落在城西 5 华里的大云山上,以造像规模宏大,沿续时间长而著 称。整个造像区长达 705 米,南北两崖共 105 龛,造像 3061 尊、摩崖浮屠 (塔) 7 座、唐碑 3 块、历代题记 26 处。据记载,千佛寨造像始于隋开皇 十三年( 593 年),造像活动至少沿续了六百多年。从残存下来的部分雕像看, 有的水平相当高,如 56 窟一尊唐代菩萨,高约 2 米,面丰体胖,表情温静而 严肃,宝冠璎珞极华丽,风格颇似龙门奉先寺之菩萨,系盛唐佳作。 卧佛院位于县城北 50 公里的八庙乡卧佛沟,在长达 1 华里的沟两边崖壁 上,凿有 139 个大小窟龛,造像 1600 多躯,其中以释迦牟尼涅槃像最为壮观。 这尊卧佛全长 23 米,头长 3 米、肩宽 3.1 米。头东脚西,两手平伸,左侧 卧于约 10 米高的崖壁上。体形修长,薄衣贴体,长方面庞,曲眉丰颐,高鼻 硕口,双目合闭,表情安祥肃穆。身后上方刻有说法图, 20 余尊弟子、菩萨, 面目各异,表情不同。卧佛前面腰部坐着一名背对观众的弟子,其右手的中指和

食指微微弯曲,正轻轻地按在佛的左手腕上,为佛切脉,人们从弟子非常专心的 背影可以想见出他此时的焦急期待的心情,这种世俗化的处理,为其它各地唐代 石窟所未见。卧佛的脚部有一力士,怒目圆睁,立眉倒竖,上身裸露,肌肉呈块 状突起,握右拳举与眉齐,左手五指张开作护卫状。其孔武有力与切脉之弟子的 焦急、佛的沉静形成鲜明对比,在构图上也打破了佛身体僵直的拘板布局,这种 处理手法独具匠心,在中国石窟艺术中独一无二。佛头右上方刻有贞元二字,可 知此件涅槃像为唐德宗贞元年间遗物,系中唐雕刻精品 安乐石刻卧佛 卧佛对面是有名的藏经洞其中16个洞中刻了经文所刻经文计有40 万字左右。其中最有价值的要算20窟的“大唐东京(洛阳)大敬爱寺一切经 论目录、一切经目录”、22窟的“大涅槃经”,42窟的”金刚般若波罗密 经”、"“大般若波罗密多心经”,均为盛唐遗物,可据以校补经义,具有较高的 文物价值。经文为盛唐小楷,端庄秀美,是不可多得的书法佳品。 7.巴中南龛 巴中南龛位于四川省巴中县城南古化成山,因与环境的西、北、东面龛相呼 应,故名南龛。东、西、北面石刻,开凿年代以西龛最早,现存有隋大业五年(609 年)一龛。这三处石刻以唐代凿建的为主体。今已残破,唯南龛保留了较多的唐 代石刻佳作。南龛始建于唐,现存唐窟130余龛,可以清楚地展示出从初唐到 晚唐各个时期的风格和技法。南龛石刻多用简练、概括分层次的手法表现形象体 积,各个平面内又用精美多变的阴线刻、阳线雕,使作品显得丰富饱满。线刻阴 阳交迭,主从揖让,刚柔并施。直线钢刚劲挺拔,曲线柔韧有力,表现出唐人高超 的线刻技法。龛楣装饰亦独具特色,这些龛楣多以双层双格建筑和山花蕉叶佛道

食指微微弯曲,正轻轻地按在佛的左手腕上,为佛切脉,人们从弟子非常专心的 背影可以想见出他此时的焦急期待的心情,这种世俗化的处理,为其它各地唐代 石窟所未见。卧佛的脚部有一力士,怒目圆睁,立眉倒竖,上身裸露,肌肉呈块 状突起,握右拳举与眉齐,左手五指张开作护卫状。其孔武有力与切脉之弟子的 焦急、佛的沉静形成鲜明对比,在构图上也打破了佛身体僵直的拘板布局,这种 处理手法独具匠心,在中国石窟艺术中独一无二。佛头右上方刻有贞元二字,可 知此件涅槃像为唐德宗贞元年间遗物,系中唐雕刻精品。 安乐石刻卧佛 卧佛对面是有名的藏经洞,其中 16 个洞中刻了经文,所刻经文计有 40 万字左右。其中最有价值的要算 20 窟的“大唐东京(洛阳)大敬爱寺一切经 论目录、一切经目录”、 22 窟的“大涅槃经”, 42 窟的“金刚般若波罗密 经”、“大般若波罗密多心经”,均为盛唐遗物,可据以校补经义,具有较高的 文物价值。经文为盛唐小楷,端庄秀美,是不可多得的书法佳品。 7 .巴中南龛 巴中南龛位于四川省巴中县城南古化成山,因与环境的西、北、东面龛相呼 应,故名南龛。东、西、北面石刻,开凿年代以西龛最早,现存有隋大业五年( 609 年)一龛。这三处石刻以唐代凿建的为主体。今已残破,唯南龛保留了较多的唐 代石刻佳作。南龛始建于唐,现存唐窟 130 余龛,可以清楚地展示出从初唐到 晚唐各个时期的风格和技法。南龛石刻多用简练、概括分层次的手法表现形象体 积,各个平面内又用精美多变的阴线刻、阳线雕,使作品显得丰富饱满。线刻阴 阳交迭,主从揖让,刚柔并施。直线刚劲挺拔,曲线柔韧有力,表现出唐人高超 的线刻技法。龛楣装饰亦独具特色,这些龛楣多以双层双格建筑和山花蕉叶佛道