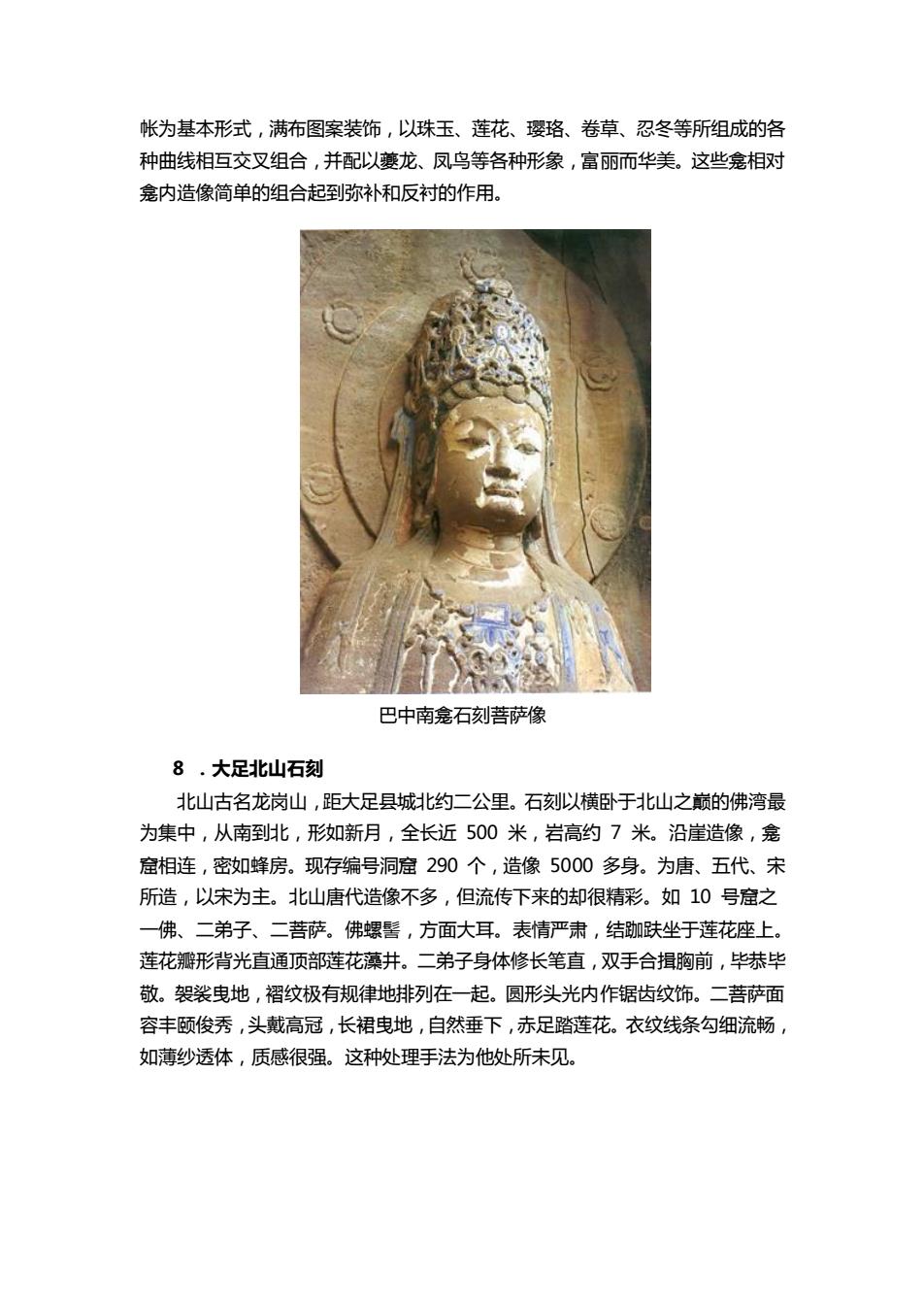

帐为基本形式,满布图案装饰,以珠玉、莲花、璎珞、卷草、忍冬等所组成的各 种曲线相互交叉组合,并配以夔龙、凤鸟等各种形象,富丽而华美。这些龛相对 龛内造像简单的组合起到弥补和反衬的作用。 巴中南龛石刻菩萨像 8.大足北山石刻 北山古名龙岗山,距大足县城北约二公里。石刻以横卧于北山之巅的佛湾最 为集中,从南到北,形如新月,全长近500米,岩高约7米。沿崖造像,龛 窟相连,密如蜂房。现存编号洞窟290个,造像5000多身。为唐、五代、宋 所造,以宋为主。北山唐代造像不多,但流传下来的却很精彩。如10号窟之 一佛、二弟子、二菩萨。佛螺髻,方面大耳。表情严肃,结咖趺坐于莲花座上。 莲花瓣形背光直通顶部莲花藻井。二弟子身体修长笔直,双手合揖胸前,毕恭毕 敬。袈裟曳地,褶纹极有规律地排列在一起。圆形头光内作锯齿纹饰。二菩萨面 容丰颐俊秀,头戴高冠,长裙曳地,自然垂下,赤足踏莲花。衣纹线条勾细流畅, 如薄纱透体,质感很强。这种枚处理手法为他处所未见

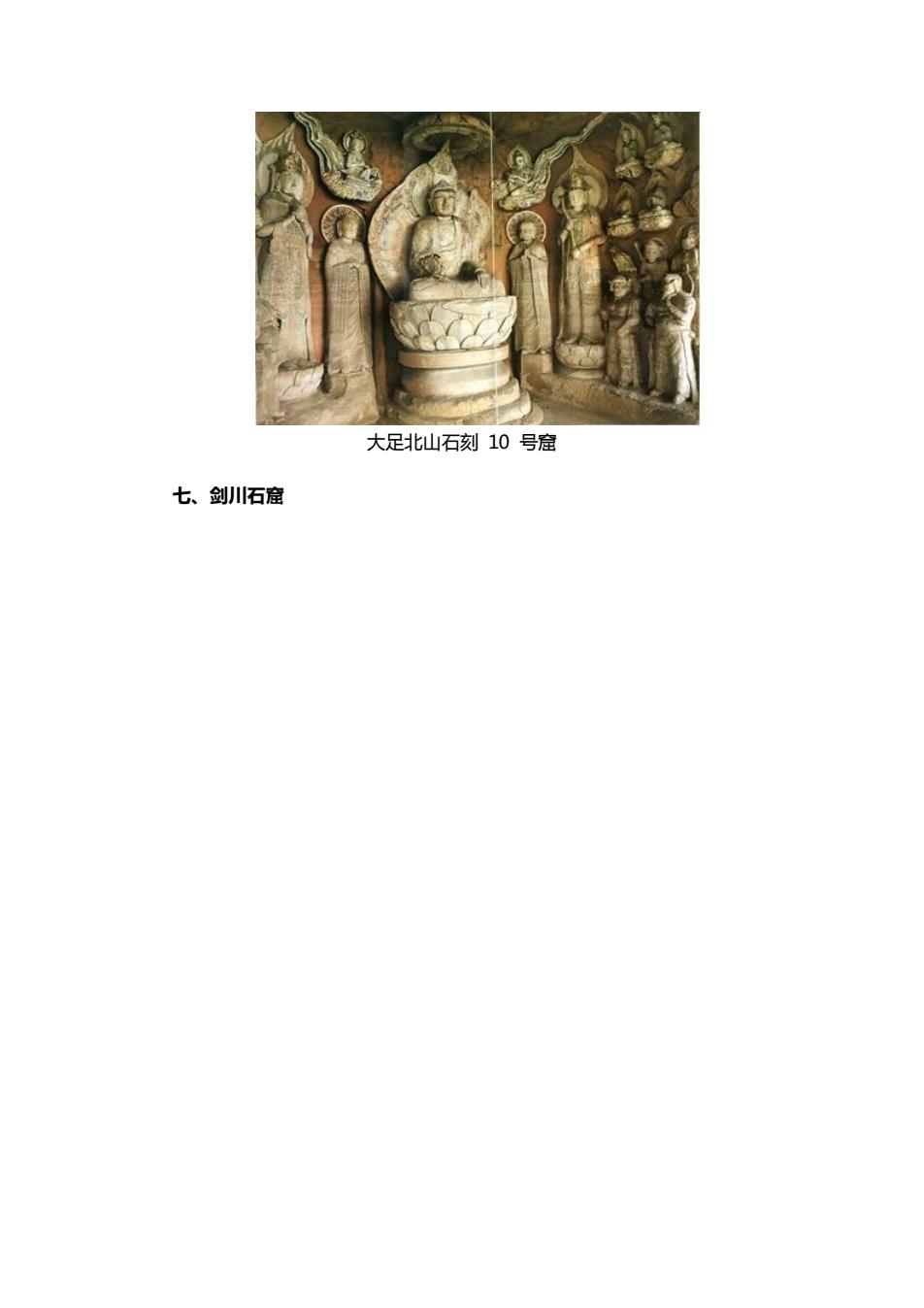

帐为基本形式,满布图案装饰,以珠玉、莲花、璎珞、卷草、忍冬等所组成的各 种曲线相互交叉组合,并配以夔龙、凤鸟等各种形象,富丽而华美。这些龛相对 龛内造像简单的组合起到弥补和反衬的作用。 巴中南龛石刻菩萨像 8 .大足北山石刻 北山古名龙岗山,距大足县城北约二公里。石刻以横卧于北山之巅的佛湾最 为集中,从南到北,形如新月,全长近 500 米,岩高约 7 米。沿崖造像,龛 窟相连,密如蜂房。现存编号洞窟 290 个,造像 5000 多身。为唐、五代、宋 所造,以宋为主。北山唐代造像不多,但流传下来的却很精彩。如 10 号窟之 一佛、二弟子、二菩萨。佛螺髻,方面大耳。表情严肃,结跏趺坐于莲花座上。 莲花瓣形背光直通顶部莲花藻井。二弟子身体修长笔直,双手合揖胸前,毕恭毕 敬。袈裟曳地,褶纹极有规律地排列在一起。圆形头光内作锯齿纹饰。二菩萨面 容丰颐俊秀,头戴高冠,长裙曳地,自然垂下,赤足踏莲花。衣纹线条勾细流畅, 如薄纱透体,质感很强。这种处理手法为他处所未见

大足北山石刻10号窟 七、剑川石窟

大足北山石刻 10 号窟 七、剑川石窟

剑川川石窟,即石钟山石窟,位于云南剑川县石钟山,包括石钟寺区8窟、 狮子山区3窟,沙登村5窟,共计16窟,造像139身,为南昭大理国文物 遗存。根据石窟题记可见此处石窟创建于公元9世纪中叶至12世纪中叶,为 南诏大理国遗存的云南少数民族石窟艺术。 表现南诏王及其文臣武将的雕刻,少数民族特点很鲜明。如石钟寺区第二窟 《阁罗凤出行图》,窟高1.46米,宽1.52米,共雕刻16人。窟形仿厅堂建 筑。厅堂中央竖一双龙头椅,南诏王盘坐椅上,头戴高冠。王弟阁陂和尚结跏趺 坐于右侧,左右簇拥着武将。武将或佩带“铎鞘”或系“金佐苴”,或披皮衣, 插牦牛尾,筋肉暴起,装束紧牢,大鼻子、厚嘴巴,长圆脸,一副朴实敦厚的面 容

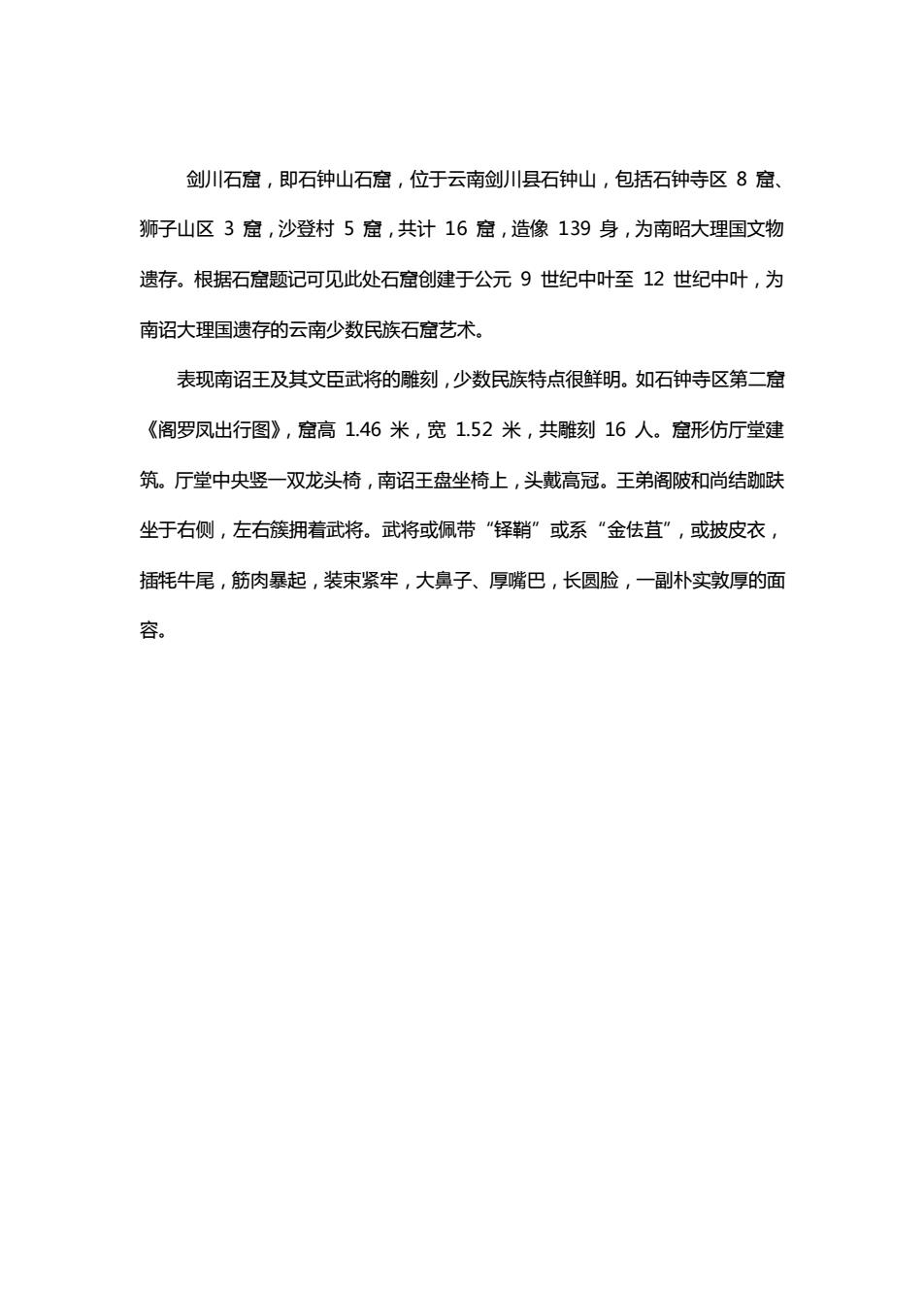

剑川石窟,即石钟山石窟,位于云南剑川县石钟山,包括石钟寺区 8 窟、 狮子山区 3 窟,沙登村 5 窟,共计 16 窟,造像 139 身,为南昭大理国文物 遗存。根据石窟题记可见此处石窟创建于公元 9 世纪中叶至 12 世纪中叶,为 南诏大理国遗存的云南少数民族石窟艺术。 表现南诏王及其文臣武将的雕刻,少数民族特点很鲜明。如石钟寺区第二窟 《阁罗凤出行图》,窟高 1.46 米,宽 1.52 米,共雕刻 16 人。窟形仿厅堂建 筑。厅堂中央竖一双龙头椅,南诏王盘坐椅上,头戴高冠。王弟阁陂和尚结跏趺 坐于右侧,左右簇拥着武将。武将或佩带“铎鞘”或系“金佉苴”,或披皮衣, 插牦牛尾,筋肉暴起,装束紧牢,大鼻子、厚嘴巴,长圆脸,一副朴实敦厚的面 容

剑川石窟《阁罗凤出行图》 剑川川的佛教造像主要是密宗造像。其形象也明显地表现出地方特色,脸 部扁平,宽鼻翼、厚嘴唇等。 另有三处印度僧人造像,形象大都深目高鼻,结发于顶,披袈裟、拄拐 杖,身旁往往带一条狗。这是中印文化交流的历史见证。 第二节隋唐时期的绘画 Section Two Painting of Sui-Tang Dynasty 隋唐绘画,按时间顺序大体可分三大阶段:隋代和初唐(581-713年)为 第一阶段。此间绘画多沿袭六朝传统,但南北画风有融和之势。隋以道释画为主。 初唐(自高祖武德至玄宗开元前)虽继六朝余绪,然同时孕育了大唐风神。六朝 以来佛画独盛的局面遂被打破,道教绘画勃兴。于阗国尉迟跋质那、尉迟乙僧父 子,以画仕于中国,他们带来的凹凸晕染法对唐代绘画影响巨大。以现实生活

剑川石窟《阁罗凤出行图》 剑川的佛教造像主要是密宗造像。其形象也明显地表现出地方特色,脸 部扁平,宽鼻翼、厚嘴唇等。 另有三处印度僧人造像,形象大都深目高鼻,结发于顶,披袈裟、拄拐 杖,身旁往往带一条狗。这是中印文化交流的历史见证。 第二节 隋唐时期的绘画 Section Two Painting of Sui-Tang Dynasty 隋唐绘画,按时间顺序大体可分三大阶段:隋代和初唐( 581-713 年)为 第一阶段。此间绘画多沿袭六朝传统,但南北画风有融和之势。隋以道释画为主。 初唐(自高祖武德至玄宗开元前)虽继六朝余绪,然同时孕育了大唐风神。六朝 以来佛画独盛的局面遂被打破,道教绘画勃兴。于阗国尉迟跋质那、尉迟乙僧父 子,以画仕于中国,他们带来的凹凸晕染法对唐代绘画影响巨大。以现实生活

特别是表现上层统治者生活为题材的绘画作品,与日俱增。绘画风格崇尚细致艳 润。山水花鸟尚不为时人所普遍重视。玄宗开元至德宗建中(公元713-780年) 为第二阶段。此间唐朝经济繁荣,文化昌盛。文学艺术一变六朝细润之风,崇尚 雄健清新。人物、山水、花鸟画都在蓬勃发展。帝王宗亲跻身书画,抬高了书画 的身价。画坛极为活跃,名家蓬起,艺术全面繁荣。唐德宗(公元780年登基) 之后为第三阶段。大唐帝国经安史之乱、会昌灭法走向衰落,艺术也受到一定影 响。此间艺术的突出特点是向专门化方向发展。另外,由于安史之乱,不少艺术 家随皇帝及宗室入蜀,促使蜀地的地方艺术大发展,石窟林立,名家辈出,为五 代时蜀国艺术的全面繁荣打下了坚实基础。 一、隋代绘画 隋代艺术呈现出明显的过渡状态。隋炀帝好书画,隋文帝、炀帝父子信佛, 因此佛教风靡,寺庙遍布。当时的名画家皆擅壁画,山水、人物、鞍马等也不乏 其人,画史记载的数十人中,杨契丹、郑法士、阎毗、董伯仁、展子虔以及来自 西域的尉迟跋质那、跋摩那、昙摩拙叉为最著名者。其中有作品流传至今的只有 展子虔。展子虔历北齐、北周入隋,官至朝散大夫、帐内都督。画与董伯仁齐名, 擅台阁、人马、山川。现仅存一件青绿山水《游春图》,描写贵族游春的情景, 游者或骑马、或荡舟、或闲步。山峰起伏有层峦叠嶂之势。山间台阁、屋宇、小 桥规整,树木遍吐翠绿,山花烂漫,春意盎然。水波鳞纹层层推后,有咫尺干里 之势。基本上摆脱了北朝山水画的“人大于山,或水不容泛,树若分臂布指”的 幼稚状态,为唐代青绿山水树立了楷模

特别是表现上层统治者生活为题材的绘画作品,与日俱增。绘画风格崇尚细致艳 润。山水花鸟尚不为时人所普遍重视。玄宗开元至德宗建中(公元 713-780 年) 为第二阶段。此间唐朝经济繁荣,文化昌盛。文学艺术一变六朝细润之风,崇尚 雄健清新。人物、山水、花鸟画都在蓬勃发展。帝王宗亲跻身书画,抬高了书画 的身价。画坛极为活跃,名家蓬起,艺术全面繁荣。唐德宗(公元 780 年登基) 之后为第三阶段。大唐帝国经安史之乱、会昌灭法走向衰落,艺术也受到一定影 响。此间艺术的突出特点是向专门化方向发展。另外,由于安史之乱,不少艺术 家随皇帝及宗室入蜀,促使蜀地的地方艺术大发展,石窟林立,名家辈出,为五 代时蜀国艺术的全面繁荣打下了坚实基础。 一、隋代绘画 隋代艺术呈现出明显的过渡状态。隋炀帝好书画,隋文帝、炀帝父子信佛, 因此佛教风靡,寺庙遍布。当时的名画家皆擅壁画,山水、人物、鞍马等也不乏 其人,画史记载的数十人中,杨契丹、郑法士、阎毗、董伯仁、展子虔以及来自 西域的尉迟跋质那、跋摩那、昙摩拙叉为最著名者。其中有作品流传至今的只有 展子虔。展子虔历北齐、北周入隋,官至朝散大夫、帐内都督。画与董伯仁齐名, 擅台阁、人马、山川。现仅存一件青绿山水《游春图》,描写贵族游春的情景, 游者或骑马、或荡舟、或闲步。山峰起伏有层峦叠嶂之势。山间台阁、屋宇、小 桥规整,树木遍吐翠绿,山花烂漫,春意盎然。水波鳞纹层层推后,有咫尺千里 之势。基本上摆脱了北朝山水画的“人大于山,或水不容泛,树若分臂布指”的 幼稚状态,为唐代青绿山水树立了楷模