《统计学》课程教学大纲 一、课程概况 课程代码:08420230 课程名称:统计学 课程学分:2 课程学时:32学时(理论学时:32;实验学时:0) 课程性质:学科必修课 开课部门:商学院 建议修读学期:3 建议先修课程:无 适用专业(方向):会计学 二、课程地位、作用与任务 统计学是会计学专业的学科必修课。它是关于如何调查收集、整理和分析统计数据的一 门方法论的学科;也是统计实践经验的理论概括,反过来又指导统计实践工作的一门方法论 科学。通过该课程的学习,学生系统地掌握统计学的基础理论和基本方法,能适应会计工作 深化改革的新局面,能运用统计方法来支持所做的有效决策,胜任管理实践工作和适应社会 主义经济建设的新需要。 三、课程目标 (一)教学目标 培养统计意识,经常关注统计数据,掌握实用的统计知识,具备在日常经济生活和管理 活动中运用统计方法的能力和素质。具体要求达到的特定教学目标包括: 1.教学目标1.掌握统计学的知识要求(指标点1) 2.教学目标2.运用统计学的能力要求(指标点2) 3.教学目标3.培养统计学的素质要求(指标点3) (二)本课程支撑的毕业要求 1.本课程支撑的毕业要求:毕业要求1、2、3。(毕业要求见2018版人才培养方案) 2.本课程支撑的指标点:指标点1.1、2.1、3.2 (1)指标点1.1:掌握经济学、管理学等学科基础知识。 (2)指标点2.1:熟练掌握定性和定量分析方法,准确地陈述和处理会计事项,撰写会计工 作报告和财务分析报告,养成职业判断能力,提升专业水准,通过敏锐的洞察力对信息进行 恰当分析,为决策分析和风险管理提出合理建议。 (3)指标点3.2:学生需要具备会计专门知识和技能,具有创新意识以及分析和解决相关问 23

23 《统计学》课程教学大纲 一、课程概况 课程代码:08420230 课程名称:统计学 课程学分:2 课程学时:32 学时(理论学时:32;实验学时:0) 课程性质:学科必修课 开课部门:商学院 建议修读学期:3 建议先修课程:无 适用专业(方向):会计学 二、课程地位、作用与任务 统计学是会计学专业的学科必修课。它是关于如何调查收集、整理和分析统计数据的一 门方法论的学科;也是统计实践经验的理论概括,反过来又指导统计实践工作的一门方法论 科学。通过该课程的学习,学生系统地掌握统计学的基础理论和基本方法,能适应会计工作 深化改革的新局面,能运用统计方法来支持所做的有效决策,胜任管理实践工作和适应社会 主义经济建设的新需要。 三、课程目标 (一)教学目标 培养统计意识,经常关注统计数据,掌握实用的统计知识,具备在日常经济生活和管理 活动中运用统计方法的能力和素质。具体要求达到的特定教学目标包括: 1. 教学目标 1. 掌握统计学的知识要求(指标点 1) 2. 教学目标 2. 运用统计学的能力要求(指标点 2) 3. 教学目标 3. 培养统计学的素质要求(指标点 3) (二)本课程支撑的毕业要求 1. 本课程支撑的毕业要求:毕业要求 1、2、3。(毕业要求见 2018 版人才培养方案) 2. 本课程支撑的指标点:指标点 1.1、2.1、3.2 (1)指标点 1.1:掌握经济学、管理学等学科基础知识。 (2)指标点 2.1:熟练掌握定性和定量分析方法,准确地陈述和处理会计事项,撰写会计工 作报告和财务分析报告,养成职业判断能力,提升专业水准,通过敏锐的洞察力对信息进行 恰当分析,为决策分析和风险管理提出合理建议。 (3)指标点 3.2:学生需要具备会计专门知识和技能,具有创新意识以及分析和解决相关问

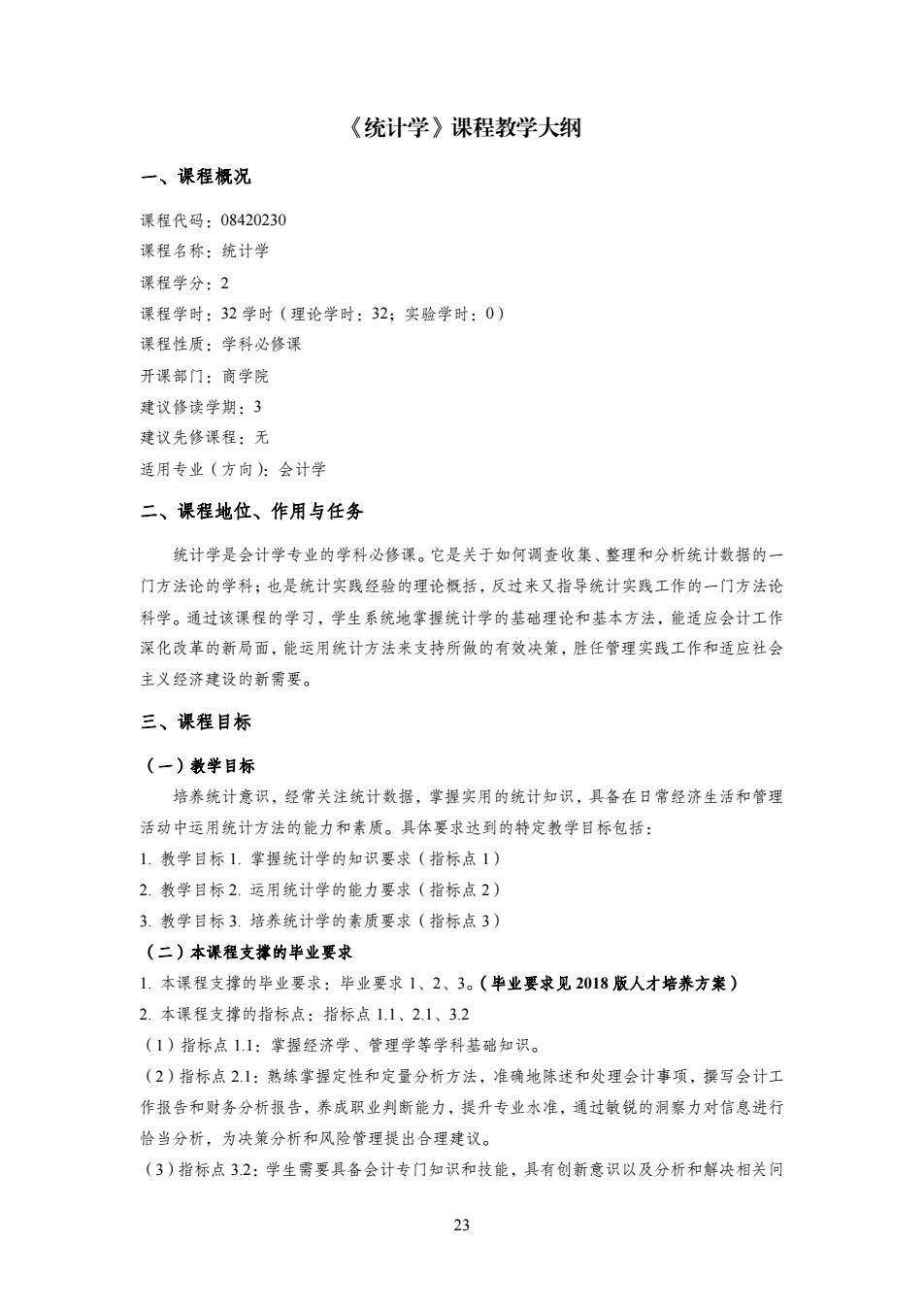

题的基本能力,坚持职业操守和道德规范,具有事业心、责任感和严谨的工作态度,以及遵 纪守法、诚实守信和勇于奉献的精神。 (三)课程教学目标与毕业要求对应表 《统计学》课程教学目标与毕业要求的对应表 课程名称:统计学 任课教师:孙平 课程性质:学科必修课 课程学分:2 课程支撑的半业要求 课程目标、达成途径、评价依据 毕业要求1: 教学目标:帮助学生掌握统计学的基础理论知识。 1.1掌握经济学、管理学等学科基 达成途径:系统掌握概率、描述统计学和推断统计学的 础知识。 基本概念、符号、公式、理论框架和基础理论知识。 评价依据:课堂笔记、提问、练习和考试。 毕业要求2: 教学目标:培养学生运用统计学定量分析问题的能力。 2.1熟练掌握定性和定量分析方 达成途径:通过大量例题、练习和案例,培养学生运用 法,准确地陈述和处理会计事项, 所学的统计学的理论方法进行整理、汇总、分析和推断 撰写会计工作报告和财务分析报 数据的能力。 告,养成职业判断能力,提升专 评价依据:课堂笔记、提问、练习和考试。 业水准,通过敏锐的洞察力对信 息进行恰当分析,为决策分析和 风险管理提出合理建议。 毕业要求3: 教学目标:培养学生利用统计学进行有效决策的素质。 3.2学生需要具备会计专门知识 达成途径:通过综合案例和实践,培养学生从统计工具、 和技能,具有创新意识以及分析 方法到统计思维的不断提升,为企业决策的不断优化服 和解决相关问题的基本能力,坚 务。 持职业操守和道德规范,具有事 评价依据:课堂笔记、提问、练习和考试。 业心、责任感和严谨的工作态度, 以及遵纪守法、诚实守信和勇于 奉献的精神。 四、课程内容 教学内容 作业要求 第一章运用统计学进行决策-简介 自学内容:了解统计学的学科发展和应用概 1.1用统计学语言描述决策过程 况。 1.2对比描述统计学和推断统计学 课堂作业: 13变量的各种性质 1.描述统计学和推断统计学的主要区别是 1.4测量指标 什么? 知识点: 2.不同类型的变量的属性是什么? 1.构成决策过程的统计要素 3.四种变量的测量尺度的区别和适用范围 2.描述统计学和推断统计学 是什么? 3.研究变量的各种性质 课外作业: 4.数据收集过程中所采用的测量指标 1.完成本章小结 2.结合统计决策的四个步骤,联系一些生 活中的例子思考日常决策过程中统计学的 作用。 24

24 题的基本能力,坚持职业操守和道德规范,具有事业心、责任感和严谨的工作态度,以及遵 纪守法、诚实守信和勇于奉献的精神。 (三)课程教学目标与毕业要求对应表 《统计学》课程教学目标与毕业要求的对应表 课程名称:统计学 任课教师:孙平 课程性质:学科必修课 课程学分:2 课程支撑的毕业要求 课程目标、达成途径、评价依据 毕业要求 1: 1.1 掌握经济学、管理学等学科基 础知识。 教学目标:帮助学生掌握统计学的基础理论知识。 达成途径:系统掌握概率、描述统计学和推断统计学的 基本概念、符号、公式、理论框架和基础理论知识。 评价依据:课堂笔记、提问、练习和考试。 毕业要求 2: 2.1 熟练掌握定性和定量分析方 法,准确地陈述和处理会计事项, 撰写会计工作报告和财务分析报 告,养成职业判断能力,提升专 业水准,通过敏锐的洞察力对信 息进行恰当分析,为决策分析和 风险管理提出合理建议。 教学目标:培养学生运用统计学定量分析问题的能力。 达成途径:通过大量例题、练习和案例,培养学生运用 所学的统计学的理论方法进行整理、汇总、分析和推断 数据的能力。 评价依据:课堂笔记、提问、练习和考试。 毕业要求 3: 3.2 学生需要具备会计专门知识 和技能,具有创新意识以及分析 和解决相关问题的基本能力,坚 持职业操守和道德规范,具有事 业心、责任感和严谨的工作态度, 以及遵纪守法、诚实守信和勇于 奉献的精神。 教学目标:培养学生利用统计学进行有效决策的素质。 达成途径:通过综合案例和实践,培养学生从统计工具、 方法到统计思维的不断提升,为企业决策的不断优化服 务。 评价依据:课堂笔记、提问、练习和考试。 四、课程内容 教学内容 作业要求 第一章 运用统计学进行决策–简介 1.1 用统计学语言描述决策过程 1.2 对比描述统计学和推断统计学 1.3 变量的各种性质 1.4 测量指标 知识点: 1. 构成决策过程的统计要素 2. 描述统计学和推断统计学 3. 研究变量的各种性质 4. 数据收集过程中所采用的测量指标 自学内容:了解统计学的学科发展和应用概 况。 课堂作业: 1. 描述统计学和推断统计学的主要区别是 什么? 2. 不同类型的变量的属性是什么? 3. 四种变量的测量尺度的区别和适用范围 是什么? 课外作业: 1. 完成本章小结 2. 结合统计决策的四个步骤,联系一些生 活中的例子思考日常决策过程中统计学的 作用

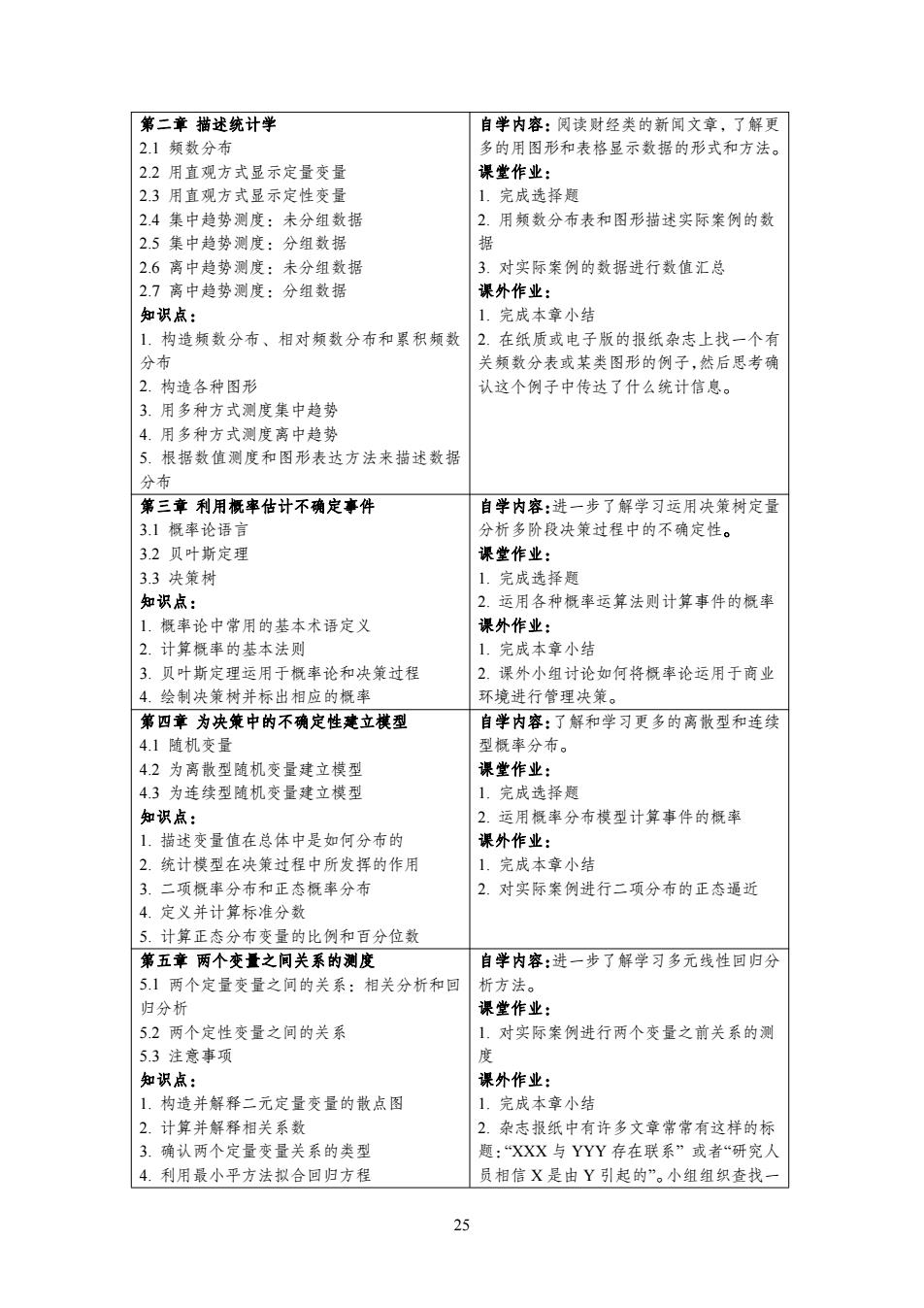

第二章描述统计学 自学内容:阅读财经类的新闻文章,了解更 2.1频数分布 多的用图形和表格显示数据的形式和方法。 2.2用直观方式显示定量变量 课堂作业: 2.3用直观方式显示定性变量 1.完成选择题 2.4集中趋势测度:未分组数据 2.用频数分布表和图形描述实际案例的数 2.5集中趋势测度:分组数据 据 2.6离中趋势测度:未分组数据 3.对实际案例的数据进行数值汇总 2.7离中趋势测度:分组数据 课外作业: 知识点: 1.完成本章小结 1.构造频数分布、相对频数分布和累积频数 2.在纸质或电子版的报纸杂志上找一个有 分布 关频数分表或某类图形的例子,然后思考确 2.构造各种图形 认这个例子中传达了什么统计信息。 3.用多种方式测度集中趋势 4.用多种方式测度离中趋势 5.根据数值测度和图形表达方法来描述数据 分布 第三章利用概率估计不确定事件 自学内容:进一步了解学习运用决策树定量 3.1概率论语言 分析多阶段决策过程中的不确定性。 3.2贝叶斯定理 课堂作业: 3.3决策树 1.完成选择题 知识点: 2.运用各种概率运算法则计算事件的概率 1.概率论中常用的基本术语定义 课外作业: 2.计算概率的基本法则 1.完成本章小结 3.贝叶斯定理运用于概率论和决策过程 2.课外小组讨论如何将概率论运用于商业 4.绘制决策树并标出相应的概率 环境进行管理决策。 第四章为决策中的不确定性建立模型 自学内容:了解和学习更多的离散型和连续 4.1随机变量 型概率分布。 4.2为离散型随机变量建立模型 课堂作业: 4.3为连续型随机变量建立模型 1.完成选择题 知识点: 2.运用概率分布模型计算事件的概率 1.描述变量值在总体中是如何分布的 课外作业: 2.统计模型在决策过程中所发挥的作用 1.完成本章小结 3.二项概率分布和正态概率分布 2.对实际案例进行二项分布的正态逼近 4.定义并计算标准分数 5.计算正态分布变量的比例和百分位数 第五章两个变量之间关系的测度 自学内容:进一步了解学习多元线性回归分 5.1两个定量变量之间的关系:相关分析和回 析方法。 归分析 课堂作业: 5.2两个定性变量之间的关系 1.对实际案例进行两个变量之前关系的测 5.3注意事项 度 知识点: 课外作业: 1.构造并解释二元定量变量的散点图 1.完成本章小结 2.计算并解释相关系数 2.杂志报纸中有许多文章常常有这样的标 3.确认两个定量变量关系的类型 题:“XXX与YYY存在联系”或者“研究人 4.利用最小平方法拟合回归方程 员相信X是由Y引起的”。小组组织查找 25

25 第二章 描述统计学 2.1 频数分布 2.2 用直观方式显示定量变量 2.3 用直观方式显示定性变量 2.4 集中趋势测度:未分组数据 2.5 集中趋势测度:分组数据 2.6 离中趋势测度:未分组数据 2.7 离中趋势测度:分组数据 知识点: 1. 构造频数分布、相对频数分布和累积频数 分布 2. 构造各种图形 3. 用多种方式测度集中趋势 4. 用多种方式测度离中趋势 5. 根据数值测度和图形表达方法来描述数据 分布 自学内容:阅读财经类的新闻文章,了解更 多的用图形和表格显示数据的形式和方法。 课堂作业: 1. 完成选择题 2. 用频数分布表和图形描述实际案例的数 据 3. 对实际案例的数据进行数值汇总 课外作业: 1. 完成本章小结 2. 在纸质或电子版的报纸杂志上找一个有 关频数分表或某类图形的例子,然后思考确 认这个例子中传达了什么统计信息。 第三章 利用概率估计不确定事件 3.1 概率论语言 3.2 贝叶斯定理 3.3 决策树 知识点: 1. 概率论中常用的基本术语定义 2. 计算概率的基本法则 3. 贝叶斯定理运用于概率论和决策过程 4. 绘制决策树并标出相应的概率 自学内容:进一步了解学习运用决策树定量 分析多阶段决策过程中的不确定性。 课堂作业: 1. 完成选择题 2. 运用各种概率运算法则计算事件的概率 课外作业: 1. 完成本章小结 2. 课外小组讨论如何将概率论运用于商业 环境进行管理决策。 第四章 为决策中的不确定性建立模型 4.1 随机变量 4.2 为离散型随机变量建立模型 4.3 为连续型随机变量建立模型 知识点: 1. 描述变量值在总体中是如何分布的 2. 统计模型在决策过程中所发挥的作用 3. 二项概率分布和正态概率分布 4. 定义并计算标准分数 5. 计算正态分布变量的比例和百分位数 自学内容:了解和学习更多的离散型和连续 型概率分布。 课堂作业: 1. 完成选择题 2. 运用概率分布模型计算事件的概率 课外作业: 1. 完成本章小结 2. 对实际案例进行二项分布的正态逼近 第五章 两个变量之间关系的测度 5.1 两个定量变量之间的关系:相关分析和回 归分析 5.2 两个定性变量之间的关系 5.3 注意事项 知识点: 1. 构造并解释二元定量变量的散点图 2. 计算并解释相关系数 3. 确认两个定量变量关系的类型 4. 利用最小平方法拟合回归方程 自学内容:进一步了解学习多元线性回归分 析方法。 课堂作业: 1. 对实际案例进行两个变量之前关系的测 度 课外作业: 1. 完成本章小结 2. 杂志报纸中有许多文章常常有这样的标 题:“XXX 与 YYY 存在联系” 或者“研究人 员相信 X 是由 Y 引起的”。小组组织查找一

5.排列与两个定性变量相关的频数 些这样的文章并组织大家进行讨论。 第六章评估样本结果 自学内容:了解样本方差的抽样分布及其应 6.1抽样偏差和变动性 用 6.2样本均值的抽样分布 课堂作业: 6.3样本比例的抽样分布 1.完成选择题 知识点: 2.如何理解样本统计量是随机变量? 1.区分样本统计量和总体参数 2.完成样本均值和样本比例的应用题 2.代表性样本及其偏差的含义 课外作业: 3.样本均值的抽样分布及其应用 1.完成本章小结 4.中心极限定理 2.思考如何知道抽取的样本是正确代表了 5.样本比例的抽样分布及其应用 总体,还是偏向于某一具体的特征。 第七章从样本到总体-统计推断 自学内容:了解非参数检验 7.1对比总体参数和样本统计量 课堂作业: 7.2总体均值的置信区间 1.完成选择题 73总体比例的置信区间 2.哪些因素影响置信区间的宽度? 知识点: 3.构造总体均值的置信区间 1.点估计和区间估计之间的区别 4.构造总体比例的置信区间 2.利用正态分布构造总体均值或总体比例的 课外作业: 置信区间 1.完成本章小结 3.利用t分布构造总体均值的置信区间 2. 总结如何确定样本容量的大小 4.确定某一具体置信水平下的样本容量 第八章假设检验 自学内容:了解非参数检验 8.1构造假设 课堂作业: 82与总体均值有关的决策 1.置信区间与假设检验之间的联系与区别 8.3与总体比例有关的决策 是什么? 8.4置信区间与假设检验之间的关系 2.关于总体均值的假设检验 知识点: 3.关于总体比例的假设检验 1.将问题转换为适当的原假设和备择假设 课外作业: 2.了解第I类错误和第Ⅱ类错误以及它们产 1.完成本章小结 生的影响 2.思考为什么假设检验只能得到一个基本 3.对总体参数进行假设检验 正确的结论。 4.明确解释显著水平以及p值 5.解释置信区间与假设检验之间的关系 五、建议学时分配表 学时分配 序号 课程内容 对应教学目标 讲授 实 习题课 小 验 计 运用统计学进行决策-筒介 目标1、目标3 26

26 5. 排列与两个定性变量相关的频数 些这样的文章并组织大家进行讨论。 第六章 评估样本结果 6.1 抽样偏差和变动性 6.2 样本均值的抽样分布 6.3 样本比例的抽样分布 知识点: 1. 区分样本统计量和总体参数 2. 代表性样本及其偏差的含义 3. 样本均值的抽样分布及其应用 4. 中心极限定理 5. 样本比例的抽样分布及其应用 自学内容:了解样本方差的抽样分布及其应 用 课堂作业: 1. 完成选择题 2. 如何理解样本统计量是随机变量? 2. 完成样本均值和样本比例的应用题 课外作业: 1. 完成本章小结 2. 思考如何知道抽取的样本是正确代表了 总体,还是偏向于某一具体的特征。 第七章 从样本到总体–统计推断 7.1 对比总体参数和样本统计量 7.2 总体均值的置信区间 7.3 总体比例的置信区间 知识点: 1. 点估计和区间估计 之间的区别 2. 利用正态分布构造总体均值或总体比例的 置信区间 3. 利用 t 分布构造总体均值的置信区间 4. 确定某一具体置信水平下的样本容量 自学内容:了解非参数检验 课堂作业: 1. 完成选择题 2. 哪些因素影响置信区间的宽度? 3. 构造总体均值的置信区间 4. 构造总体比例的置信区间 课外作业: 1. 完成本章小结 2. 总结如何确定样本容量的大小 第八章 假设检验 8.1 构造假设 8.2 与总体均值有关的决策 8.3 与总体比例有关的决策 8.4 置信区间与假设检验之间的关系 知识点: 1. 将问题转换为适当的原假设和备择假设 2. 了解第 I 类错误和第 II 类错误以及它们产 生的影响 3. 对总体参数进行假设检验 4. 明确解释显著水平以及 p 值 5. 解释置信区间与假设检验之间的关系 自学内容:了解非参数检验 课堂作业: 1. 置信区间与假设检验之间的联系与区别 是什么? 2. 关于总体均值的假设检验 3. 关于总体比例的假设检验 课外作业: 1. 完成本章小结 2. 思考为什么假设检验只能得到一个基本 正确的结论。 五、建议学时分配表 序号 课程内容 学 时 分 配 对应教学目标 讲 授 实 验 习题课 小 计 1 运用统计学进行决策–简介 4 4 目标 1、目标 3

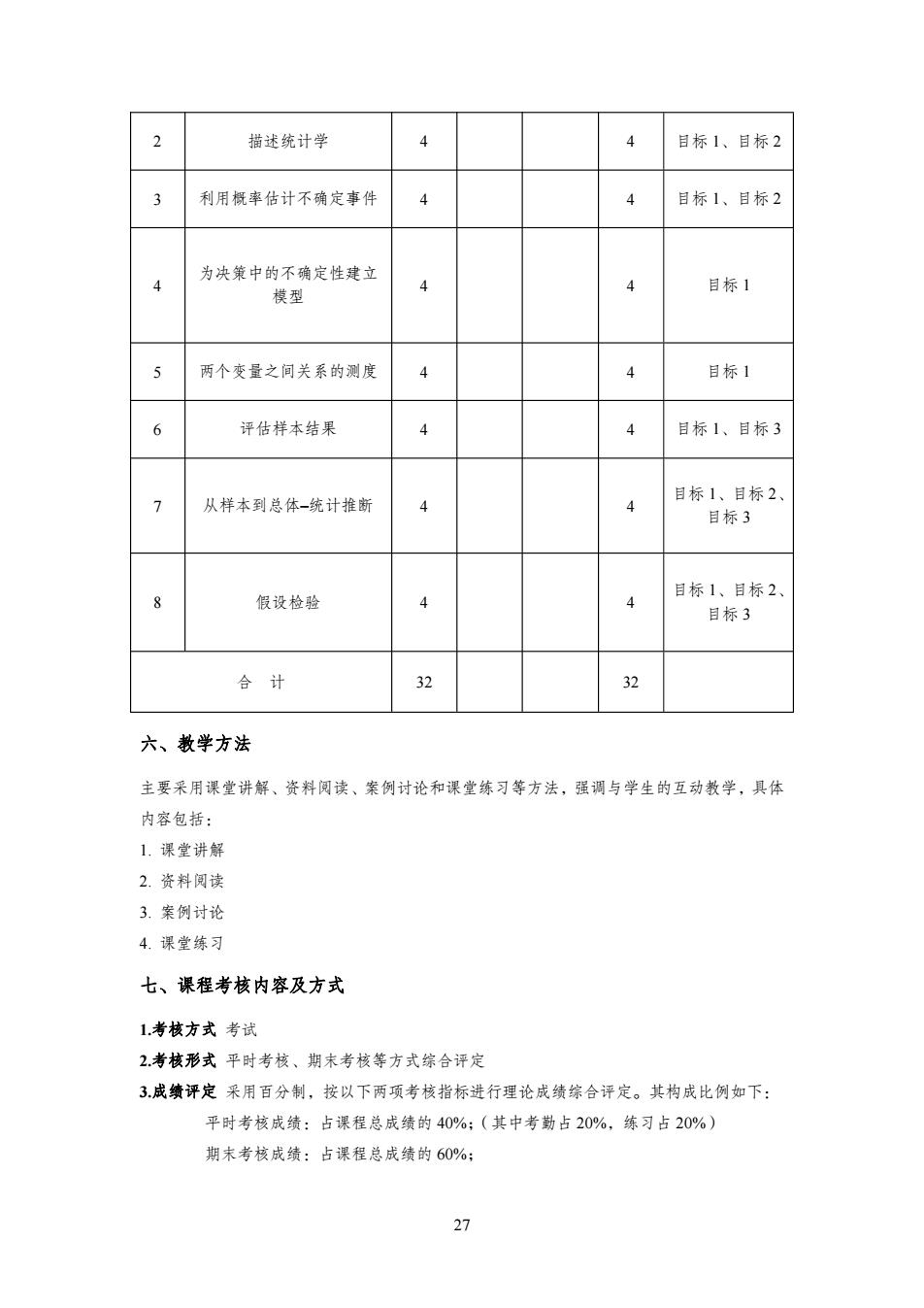

2 描述统计学 目标1、目标2 3 利用概率估计不确定事件 4 4 目标1、目标2 为决策中的不确定性建立 4 目标1 模型 5 两个变量之间关系的测度 4 目标1 6 评估样本结果 4 目标1、目标3 7 从样本到总体-统计推断 目标1、目标2、 4 4 目标3 目标1、目标2、 8 假设检验 目标3 合计 32 32 六、教学方法 主要采用课堂讲解、资料阅读、案例讨论和课堂练习等方法,强调与学生的互动教学,具体 内容包括: 1.课堂讲解 2.资料阅读 3.案例讨论 4.课堂练习 七、课程考核内容及方式 1.考核方式考试 2.考核形式平时考核、期末考核等方式综合评定 3成绩评定采用百分制,按以下两项考核指标进行理论成绩综合评定。其构成比例如下: 平时考核成绩:占课程总成绩的40%:((其中考勤占20%,练习占20%) 期末考核成绩:占课程总成绩的60%: 27

27 2 描述统计学 4 4 目标 1、目标 2 3 利用概率估计不确定事件 4 4 目标 1、目标 2 4 为决策中的不确定性建立 模型 4 4 目标 1 5 两个变量之间关系的测度 4 4 目标 1 6 评估样本结果 4 4 目标 1、目标 3 7 从样本到总体–统计推断 4 4 目标 1、目标 2、 目标 3 8 假设检验 4 4 目标 1、目标 2、 目标 3 合 计 32 32 六、教学方法 主要采用课堂讲解、资料阅读、案例讨论和课堂练习等方法,强调与学生的互动教学,具体 内容包括: 1. 课堂讲解 2. 资料阅读 3. 案例讨论 4. 课堂练习 七、课程考核内容及方式 1.考核方式 考试 2.考核形式 平时考核、期末考核等方式综合评定 3.成绩评定 采用百分制,按以下两项考核指标进行理论成绩综合评定。其构成比例如下: 平时考核成绩:占课程总成绩的 40%;(其中考勤占 20%,练习占 20%) 期末考核成绩:占课程总成绩的 60%;