著机体已被某抗原致敏当再次接触相同抗原时侧一次免疫应答被增强.在提入的抗原较大或机体的免疫处于高应答状态时则因免疫应答而 导致组织提伤.此即称为超敏反应hV viv.1963年Cmbs和Ge1根据反应发生的速度、发病机制和临床结征超反应分为LL. 和V型。1一Ⅲ型由抗体介导,可经血清被动转移 。而V型由T细胞介导,可经细胞被动转移,反应发生较慢,故称迟发型超敏反应。有人提出 第V和V型,但未获公认,故本章只介绍1一V型超敏反应重点 第一节型超敏反应 一、概念 1型超敏反应在四型超敏反应中发生速度最快, 一般在第二次接触抗原后数分钟内出现反应,故称速发型超敏反应(immediate心 hypersensitivity)或变态反应(allergy),Von Pirquet提出变态反应一词,意指机体第二次接触相同抗原后所出现的改变了的反应.Richet e将因多次注射动物抗血清所引起的异常反应称为过敏症(aph axis),以示与保护性反应(prophylaxis)相区别。1921年Prausnitz转 其好友K 对鱼过敏的血清注入自己前臂皮内, 一定时间后将鱼提取液注入相同位置,结果注射局部很快出现红晕和风团反应,他们将引起 此反应的血清中的因子称为反应素(reagin))。这就是著名的P.K试验,动物被动皮肤过敏试验(passive cutancous anaphylaxis,.PC)其原理 就是P.K试验,目前临床上用于诊断变态反应的皮肤试验也由此衍生而来。1966年ishizaka发现并证明引gE抗体是介导I型超敏反应的主要抗体 至此历经45年之久终于揭开了反应素的化学本质。阴后型超敏反应的发病机制、特异的体外诊新方法和变反原纯化技术等领域均获得遭勃发 展 (一)变应原 凡经吸入或食入等途径进入体内后能引起gE类抗体产生并导致变态反应的抗原性物质称为变应原(allerg©n)·多数天然变应原的分子量 为1万~7万道尔顿。分子量过大不能有效地穿过呼吸道和消化道枯膜,而分子量过小难以将肥大细胞和嗜碱性粒细胞膜上两个相邻近g上抗体 及其授体桥联起来,因而不能触发介质的释放。 引起变态反应的重要变应原有吸入性变应原和食物变应原两大类。 1,吸入性变应原广泛存在于大自然界中,预防接触吸入性变应原较难, ()种类素多的植物花粉:花粉产量大,授粉期长,质轻,粒小,致敏花粉多属风媒花粉。花粉的播散只有区域性和季节性特点。在北美 豚草(Ragw©©d)是主要的致敏花粉,我田北方地区秋季主要致敏花粉是野生植物筒属花粉。 (2】真菌:真菌在自然界中的分布极广,其孢子和菌丝等是重要的变应原, (3)螨:螨属节肢动物门蜘蛛纲,屋尘螨、粉尘螨和土内欧螨具有相同的抗原性均可引起变态反应,每0.1g被褥尘中含屈尘螨可高达300 个, (4)上皮变应原:家养狗、猫和免等的脱落上皮、毛、哇液、尿液等已成为人类尤为儿童的重要变应原。 (5)三尘:屋尘的成分复杂,它可能含有上皮脱隔、毛、脱落的人上皮、螨、昆虫和蟑螂的碎片及其排泄物、真萄、细菌、花粉、工业 品。丝热麻尼龙化纤等 (6)羽毛:衣服、被褥、枕芯、垫料、地毯、壁毯等中的鸡鸭鹅销等羽毛也是变应原。有人报道,农牧民、兽医、饲养员、屠宰人员、毛 皮革制造业者和科研人员对动物皮毛和排泄物的过敏较常见。 (7)昆虫变应原:飘散在空气中的飞鲸、蜜蜂、甲虫、埠螂、蚊蜗的鳞片、毫毛,脱屑和排泄物吸入取后可引起致敏,养蚕工人可对蛾 毛、蛾尿、蚕丝和蚕尿过敏。 (8)植物变应原:除上述豚草和高属花粉外,植物纤维如木棉和除虫菊等吸入后可引起致敏。烟草的致敏作用国内外均有报道。 2.食物变应原常见的过敏性食物有蛋白质含量较高的牛奶和鸡蛋:海产类食物,如无解鱼、海蟹、虾、海贝等:蛋白质含量高且不易消化 的食物如蛤蟆类、鱿鱼:含有真菌食物,如南茹等,因保鲜食品,冷覆食品及人工合成饮料日丝增多,因而食物添加剂(染料、香料等),防 腐剂,保鲜剂和调味剂就成了一类新的重要变应原。 药物可经口服、注射和吸入等途径进入体内,少数病人用药后出现局部或全身药物过敏反应,如药疹、可司匹林性哮喘。青霉素过敏性休 克 (二)1型超敏反应性疾病的发病率 欧洲人群中型超敏反应的发病率为25%~35%,瑞典为30%~40%。我北京地区的发病率高达37,7%.型超敏反应的重要性不仅在于它 是一类常见病,多发病,还在于它涉及临床各个学科,特别是儿科内科耳咽喉科和皮肤科。随着工农高牧业的发展,三废的出现,生活 环境和生活方式的改变,新的变应原不断出现,石油。像胶,化纤、望料人造革制品.药物和农药所致的变态反应及各种职业性变态反应性 疾病日几增多 (三)1型超敏反应的特点 1发生快,几秒钟至几十分钟内出现症状,消退亦快:为可逆性反应: 2由结合肥大细胞和嗜碱性粒细上的1抗体所介导 3主要病变在小动脉,毛细血管扩张,通透性增加,平滑肌收结】 4有明品个体若异速传背 5补体不参与此型反应】 二、1g5合成的调节及其受体

若机体已被某抗原致敏,当再次接触相同抗原时则二次免疫应答被增强.在摄入的抗原较大或机体的免疫处于高应答状态时,则因免疫应答而 导致组织损伤,此即称为超敏反应(hypersensitivity)。1963年Coombs和Gell根据反应发生的速度、发病机制和临床特征将超敏反应分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 和Ⅳ型。Ⅰ~Ⅲ型由抗体介导,可经血清被动转移。而Ⅳ型由T细胞介导,可经细胞被动转移,反应发生较慢,故称迟发型超敏反应。有人提出 第Ⅴ和Ⅵ型,但未获公认,故本章只介绍Ⅰ~Ⅵ型超敏反应重点。 第一节 Ⅰ型超敏反应 一、概念 Ⅰ 型 超 敏 反 应 在 四 型 超 敏 反 应 中 发 生 速 度 最 快 , 一 般 在 第 二 次 接 触 抗 原 后 数 分 钟 内 出 现 反 应 , 故 称 速 发 型 超 敏 反 应 ( immediate hypersensitivity)或变态反应(allergy)。Von Pirquet提出变态反应一词,意指机体第二次接触相同抗原后所出现的改变了的反应。Richet和 Portie将因多次注射动物抗血清所引起的异常反应称为过敏症(anaphylaxis),以示与保护性反应(prophylaxis)相区别。1921年Prausnitz将 其好友Kustner对鱼过敏的血清注入自己前臂皮内,一定时间后将鱼提取液注入相同位置,结果注射局部很快出现红晕和风团反应,他们将引起 此反应的血清中的因子称为反应素(reagin)。这就是著名的P-K试验,动物被动皮肤过敏试验(passive cutaneous anaphylaxis,PCA)其原理 就是P-K试验。目前临床上用于诊断变态反应的皮肤试验也由此衍生而来。1966年ishizaka发现并证明IgE抗体是介导Ⅰ型超敏反应的主要抗体, 至此历经45年之久终于揭开了反应素的化学本质。嗣后Ⅰ型超敏反应的发病机制、特异的体外诊断方法和变反原纯化技术等领域均获得蓬勃发 展。 (一)变应原 凡经吸入或食入等途径进入体内后能引起IgE类抗体产生并导致变态反应的抗原性物质称为变应原(allergen)。多数天然变应原的分子量 为1万~7万道尔顿。分子量过大不能有效地穿过呼吸道和消化道粘膜,而分子量过小难以将肥大细胞和嗜碱性粒细胞膜上两个相邻近IgE抗体 及其受体桥联起来,因而不能触发介质的释放。 引起变态反应的重要变应原有吸入性变应原和食物变应原两大类。 1.吸入性变应原广泛存在于大自然界中,预防接触吸入性变应原较难。 (1)种类繁多的植物花粉:花粉产量大,授粉期长,质轻,粒小,致敏花粉多属风媒花粉。花粉的播散具有区域性和季节性特点。在北美 豚草(Ragweed)是主要的致敏花粉,我国北方地区秋季主要致敏花粉是野生植物蒿属花粉。 (2)真菌:真菌在自然界中的分布极广,其孢子和菌丝等是重要的变应原。 (3)螨:螨属节肢动物门蜘蛛纲,屋尘螨、粉尘螨和土内欧螨具有相同的抗原性均可引起变态反应。每0.1g被褥尘中含屋尘螨可高达3000 个。 (4)上皮变应原:家养狗、猫和兔等的脱落上皮、毛、唾液、尿液等已成为人类尤为儿童的重要变应原。 (5)屋尘:屋尘的成分复杂,它可能含有上皮脱屑、毛、脱落的人上皮、螨、昆虫和蟑螂的碎片及其排泄物、真菌、细菌、花粉、工业 品、丝、棉、麻、尼龙、化纤等。 (6)羽毛:衣服、被褥、枕芯、垫料、地毯、壁毯等中的鸡鸭鹅鸽等羽毛也是变应原。有人报道,农牧民、兽医、饲养员、屠宰人员、毛 皮革制造业者和科研人员对动物皮毛和排泄物的过敏较常见。 (7)昆虫变应原:飘散在空气中的飞蛾、蜜蜂、甲虫、蟑螂、蚊蝇的鳞片、毫毛,脱屑和排泄物吸入取后可引起致敏,养蚕工人可对蛾 毛、蛾尿、蚕丝和蚕尿过敏。 (8)植物变应原:除上述豚草和蒿属花粉外,植物纤维如木棉和除虫菊等吸入后可引起致敏。烟草的致敏作用国内外均有报道。 2.食物变应原常见的过敏性食物有蛋白质含量较高的牛奶和鸡蛋;海产类食物,如无鳞鱼、海蟹、虾、海贝等;蛋白质含量高且不易消化 的食物如蛤蟆类、鱿鱼;含有真菌食物,如蘑茹等。因保鲜食品,冷藏食品及人工合成饮料日益增多,因而食物添加剂(染料、香料等),防 腐剂,保鲜剂和调味剂就成了一类新的重要变应原。 药物可经口服、注射和吸入等途径进入体内,少数病人用药后出现局部或全身药物过敏反应,如药疹、阿司匹林性哮喘、青霉素过敏性休 克等。 (二)Ⅰ型超敏反应性疾病的发病率 欧洲人群中Ⅰ型超敏反应的发病率为25%~35%,瑞典为30%~40%。我国北京地区的发病率高达37.7%。Ⅰ型超敏反应的重要性不仅在于它 是一类常见病,多发病,还在于它涉及临床各个学科,特别是儿科、内科、耳鼻咽喉科和皮肤科。随着工农畜牧业的发展,三废的出现,生活 环境和生活方式的改变,新的变应原不断出现,石油、橡胶、化纤、塑料、人造革制品、药物和农药所致的变态反应及各种职业性变态反应性 疾病日见增多。 (三)Ⅰ型超敏反应的特点 1.发生快,几秒钟至几十分钟内出现症状,消退亦快;为可逆性反应; 2.由结合肥大细胞和嗜碱性粒细胞上的IgE抗体所介导; 3.主要病变在小动脉,毛细血管扩张,通透性增加,平滑肌收缩; 4.有明显个体差异和遗传背景; 5.补体不参与此型反应。 二、IgE合成的调节及其受体

(一)1gE合成的调节 gE合成受4个因素调节,即遇传因素,接触变应原的机会,抗原的性质和TH细胞及其产生的因子,现分述如下, 1.速传因素常可见在一个家庭成员中高1gE水平与特应症(apy)发生之间的相关性,特应症是指一类与进传密切相关的速发型变态反 应,也就是过敏性泰质(体质)或对环境中常见抗原产生g上抗体应答的倾向性,对变态反应性疾病的易感性。与正常人相比,他样血清g上明 显升高,肥大细胞数较多而且跑膜上g上受体也较多。家系调查表明,待应症由常染色体显性选传,但同一家系中不同成员所志的特应症可以 不同。他们产生高gE抗体的能力可能与组织相容性复合体类(MHC Classt)中的某些特殊位点有关,有报道反指出。屋尘端特异性CD4+T 细胞克隆对螨的应答受HLA-DRABI和HLA-DRAB3基因产物的限制,说明这些基因产物在T细胞识别变应原中具有重要的功能 .接触变应原的机会接触变应原的机会是特异性gE抗体水平高低的重要决定因素,一般而言,反复接触某一些应原才会引起对该变应原 的特应性反应。有些过敏性鼻炎或哮喘患者乔迁异地后,由于地理环境的改变,避开了当地固有的植物花粉而使病情减轻。食物引起的过敏反 应在婴幼儿较多见,这与婴幼儿胃肠粘膜屏障尚未成熟而使食物蛋白质等易进入体内有关,昆虫可以篮制、吸入,接触和食入等方式而使人致 敏,其中对昆虫毒液的过敏最具有重要性,如蜜蜂。黄蜂在其民部有毒囊,内含毒液。当蜂类螫刺人体时,毒囊从尾部脱落,排毒管刺入皮肤 并将毒液注入人体内。蜂毒液中引起过敏反应的面白质毒素主要是磷脂酶2,而蚊,面。蚂蚁。臭虫等通过其睡液管将吃得开液排入人体内而 引起尊麻疹、红斑等局部皮肤过敏性反应。 3.抗原的性质以相同途径进入人体的抗原,有的引起强速发型超敏反应,有的则不能,虽其确切原因尚不明,但与抗原本身的特性,特别 是被T细胞识别的表位的特性有关。有些药物如青霉素,能写引起强烈!g抗体应答。这些药物与蛋白质结合,形成半抗原(药物)·载体(蛋白 质)结合物,而成为新抗原(neoantigens). 有些蛋白质抗原与有利于g抗体合成的只有佐剂作用的物质天然共存,如在网一寄生虫体内可能同时存在抗原和佐剂.又如在接触环境中 变应原时有呼吸道病毒感染则对总IgE和特异性IgE抗体的产生起佐剂作用.最近报道,浮游于空气中排放的柴油废气顾粒(diesel exhaus particula1es,DEP)直径小于1um,在城市空气中的浓度可高达2~S0Oμg/m2,DEP对动物产生1gE起佐剂作用。近30年来变态反应性鼻炎和哮喘发 病率的增加与空气污染和柴油废气排放增加相平行。 第二次接触抗原的途径与速发型反应的类型可能有关,全身性过敏反应一般与抗原直接进入血循环有关,如昆虫毒液或药物所致的超敏反 应:外源性哮喘和花粉症常由于吸入抗原所致:而尊麻疹是食物变态反应的常见表现, 4.TH细跑和细胞因子1g抗体的类别转换(isoyp switching)取决于TH细泡,说明T细跑非依锁性抗原不能诱发IgE抗体的产生 Okumur和Ta早就证明,B细胞产生IeE抗体需T细跑铺助,但近年由于有了T细胞克降.重组细胞因子和抗细胞因子抗体故可详细剖析T细胞 所起的精确作用。已知鼠和人的TH细胞均可根据分洛细孢因子种类的不同而分成为TH1和TH2两个亚群,TH1细胞分泌L2、FNY和淋巴毒 素,但不分沙L4、L5和IL-6;相反,TH2细胞分L4、L5、L.6和IL-10,但不分L2、FNy和淋巴毒素。TH1细分泌的细因子 主要的生物学作用是增遥免疫系统的细毒活性和介导迟发超敏反应,而H2细胞分泌的细胞因子主要在抗体形成及变态反应过程中起作用。 TH1和T2之间通过细自因子而互相调节。196年以来在鼠和人的体内、体外研究表明,4促进1g上合成,而1FN-Y抑制4所诱导的1gE合 成,说明TH1和TH2细跑均调控1g的合成。1L4除诱导人和鼠合成IgE外,还能诱导人1gG4和鼠gG1抗体合成。变应原致敏B细施合成gE需 是L4为B细胞根供了活化信号,因而B细胞由产生M转换成 产生1gE抗体,所以L4是个g类转换因子。特应患者可能有较多 产生L,4的变应原特异性T细胞并能分济多.4,IL.4能在mRNA水平上阻断单核细胞。CD3+,CD4+或CD8+T细胞由精物籽售素Lei) ,也能抑制Ll,TFN和PGE2的产生,而这些细孢因子均能抑制eE合成,因此L4和IFNY量的比例和相互制约的平衡 调节可能是E合成的要决定因 坐非特导性信马。L3和 L5时L4所的!E合成有协同作用。L.0传制小T细产生下Ny,因此可能通过间接上调正合成而加重变态反应 K细胞刺激因子也即L12是1989年新发现的细因子,是至今发现的5中雕一由B细胞产生的L,L-12是已知的对人体T细胞和NK细 的增 、细胞毒性和淋巴因 有直接调节作用的 细因子,如诱导T细胞和NK细跑产生IF 是1F抗体合成的 抑制充剂 其作用机到 hne 合成而抑 转换因子样作用,可下调1E合成1 型小的至抗能显示很强的生物学效应,在型超敏反应性疾病的防治中似日有潜在的应用前最。,一加用子体态 大细与H细跑相 ,也能分论L4和L.5而不分泌1FN .w和 影 ,这些因 rs,HRF RFs由多种细产生 和释放细织 ()1eEFe受体 QE重链 c段受 FCxR)有两类,第一类称高亲和力gE受体,以FCeRI表示;第二类为低亲和力gE受体,以FCR表示.它们均能 1gE结合,但它们的 型超敏反应中起重要作用 ,当变应原或抗FC 使这些 系列生化反 继而释 皮肤中 两T 来时则引走 出诸如组等各种与变态反应和炎症有关的生物活性介医。最近有报道, RI CD23存在于B细胞 、单核巨莲细胞 嗜酸性粒细胞、NK细胞 ,树突状细 邮格罕细胞和血小板上,现已证 ,活化T细上也有 986年Kikutanit在人 ,slgM+和sgD+的B细 90%以上表达F( gG+和slgA+的B细胞则不表 人外周血B细自大多为FCR阳性 过敏病人的B细胞和单核细跑表过 FCcR大量加 年有两 个研究 ,FCcR就是人B细胞表面分化抗原CD23,是B细胞早期的表面标志,故多以FCxR/CD23表 之,L-4能增加上述细胞FCcRII/CD23的表达

(一)IgE合成的调节 IgE合成受4个因素调节,即遗传因素,接触变应原的机会,抗原的性质和TH细胞及其产生的因子,现分述如下。 1.遗传因素常可见在一个家庭成员中高IgE水平与特应症(atopy)发生之间的相关性,特应症是指一类与遗传密切相关的速发型变态反 应,也就是过敏性素质(体质)或对环境中常见抗原产生IgE抗体应答的倾向性,对变态反应性疾病的易感性。与正常人相比,他样血清IgE明 显升高,肥大细胞数较多而且胞膜上IgE受体也较多。家系调查表明,特应症由常染色体显性遗传,但同一家系中不同成员所患的特应症可以 不同。他们产生高IgE抗体的能力可能与组织相容性复合体Ⅱ类(MHC ClassⅡ)中的某些特殊位点有关。有报道反指出,屋尘螨特异性CD4+T 细胞克隆对螨的应答受HLA-DRAB1和HLA-DRAB3基因产物的限制,说明这些基因产物在T细胞识别变应原中具有重要的功能。 2.接触变应原的机会接触变应原的机会是特异性IgE抗体水平高低的重要决定因素。一般而言,反复接触某一些应原才会引起对该变应原 的特应性反应。有些过敏性鼻炎或哮喘患者乔迁异地后,由于地理环境的改变,避开了当地固有的植物花粉而使病情减轻。食物引起的过敏反 应在婴幼儿较多见,这与婴幼儿胃肠粘膜屏障尚未成熟而使食物蛋白质等易进入体内有关。昆虫可以螫刺、吸入、接触和食入等方式而使人致 敏,其中对昆虫毒液的过敏最具有重要性,如蜜蜂、黄蜂在其尾部有毒囊,内含毒液。当蜂类螫刺人体时,毒囊从尾部脱落,排毒管刺入皮肤 并将毒液注入人体内。蜂毒液中引起过敏反应的蛋白质毒素主要是磷脂酶A2。而蚊、蚤、蚂蚁、臭虫等通过其唾液管将吃得开液排入人体内而 引起荨麻疹、红斑等局部皮肤过敏性反应。 3.抗原的性质以相同途径进入人体的抗原,有的引起强速发型超敏反应,有的则不能,虽其确切原因尚不明,但与抗原本身的特性,特别 是被T细胞识别的表位的特性有关。有些药物如青霉素,能引起强烈IgE抗体应答。这些药物与蛋白质结合,形成半抗原(药物)-载体(蛋白 质)结合物,而成为新抗原(neoantigens)。 有些蛋白质抗原与有利于IgE抗体合成的具有佐剂作用的物质天然共存,如在同一寄生虫体内可能同时存在抗原和佐剂。又如在接触环境中 变应原时有呼吸道病毒感染则对总IgE和特异性IgE抗体的产生起佐剂作用。最近报道,浮游于空气中排放的柴油废气颗粒(diesel exhaust particulates,DEP)直径小于1μm,在城市空气中的浓度可高达2~500μg/m2,DEP对动物产生IgE起佐剂作用。近30年来变态反应性鼻炎和哮喘发 病率的增加与空气污染和柴油废气排放增加相平行。 第二次接触抗原的途径与速发型反应的类型可能有关,全身性过敏反应一般与抗原直接进入血循环有关,如昆虫毒液或药物所致的超敏反 应;外源性哮喘和花粉症常由于吸入抗原所致;而荨麻疹是食物变态反应的常见表现。 4.TH细胞和细胞因子 IgE抗体的类别转换(isotype switching)取决于TH细胞,说明T细胞非依赖性抗原不能诱发IgE抗体的产生。 Okumur和Tada早就证明,B细胞产生IgE抗体需T细胞辅助,但近年由于有了T细胞克隆、重组细胞因子和抗细胞因子抗体故可详细剖析T细胞 所起的精确作用。已知鼠和人的TH细胞均可根据分泌细胞因子种类的不同而分成为TH1和TH2两个亚群,TH1细胞分泌IIL-2、IFN-γ和淋巴毒 素,但不分泌IL-4、IL-5和IL-6;相反,TH2细胞分泌IL-4、IL-5、IL-6和IL-10,但不分泌IL-2、IFN-γ和淋巴毒素。TH1细胞分泌的细胞因子 主要的生物学作用是增强免疫系统的细胞毒活性和介导迟发超敏反应,而TH2细胞分泌的细胞因子主要在抗体形成及变态反应过程中起作用。 TH1和TH2之间通过细胞因子而互相调节。1986年以来在鼠和人的体内、体外研究表明,IL-4促进IgE合成,而IFN-γ抑制IL-4所诱导的IgE合 成,说明TH1和TH2细胞均调控IgE的合成。IL-4除诱导人和鼠合成IgE外,还能诱导人IgG4和鼠IgG1抗体合成。变应原致敏B细胞合成IgE需 IL-4的机制之一是IL-4为B细胞提供了活化信号,因而B细胞由产生IgM转换成产生IgE抗体,所以IL-4是个Ig类转换因子。特应患者可能有较多 产生IL-4的变应原特异性T细胞并能分泌较多IL-4。IL-4能在mRNA水平上阻断单核细胞、CD3+、CD4+或CD8+T细胞由植物凝集素(Lectin) 所诱导的IFN-γ产生,也能抑制IL-1、TFN-α和PGE2的产生,而这些细胞因子均能抑制IgE合成。因此IL-4和IFN-γ量的比例和相互制约的平衡 调节可能是IgE合成的重要决定因素。 除IL-4外,单核细胞、B细胞、内皮细胞和T细胞产生的IL-6也能增加IgE合成,IL-6可能为增加IgE合成提供了一类非特异性信号。IL-3和 IL-5对IL-4所诱导的IgE合成也有协同作用。IL-10能抑制小鼠T细胞产生IFN-γ,因此可能通过间接上调IgE合成而加重变态反应。 NK细胞刺激因子也即IL-12是1989年新发现的细胞因子,是至今发现的Ils中唯一由B细胞产生的IL。IL-12是已知的对人体T细胞和NK细胞 的增殖、细胞毒性和淋巴因子的产生有直接调节作用的唯一细胞因子,如诱导T细胞和NK细胞产生IFN-γ。IL-12是IgE抗体合成的强抑制剂, 其作用机制可能是:增加IFN-γ合成而抑制IgE合成;通过非IFN-γ依赖的机制使IgE合成下降;Ig类别转换因子样作用,可下调IgE合成。IL-12 很小的剂量就能显示很强的生物学效应,在I型超敏反应性疾病的防治中似具有潜在的应用前景。 肥大细胞与TH2细胞相似,也能分泌IL-4和IL-5而不分泌IFN-γ和IL-2。能影响肥大细胞数目、活化状态及组胺等介质释放的细胞因子使变 态反应加重。这些因子包括GM-CSF、IL-3、IL-4、IL-9和组胺释放的细胞因子(histamine ueleasingfactors,HRFs)。HRFs由多种细胞产生, 其主要作用是使嗜碱性粒细胞脱颗粒和释放组织胺。 (二)IgE Fc受体 IgE重链Fc段受体(FCεR)有两类,第一类称高亲和力IgE受体,以FCεRⅠ表示;第二类为低亲和力IgE受体,以FCεRⅡ表示。它们均能与 IgE结合,但它们的表达细胞、分子结构等均不同。 1.FCεRⅠ FCεRⅠ只存在于肥大细胞和嗜碱性粒细胞膜上,这两种细胞在Ⅰ型超敏反应中起重要作用。当变应原或抗FCεRⅠ抗体使这些细胞膜 上相邻的两个FCεRⅠ桥联起来时则引起一系列生化反应,继而释放出诸如组胺等各种与变态反应和炎症有关的生物活性介质。最近有报道,人 皮肤中的郎格罕细胞上也表达有FCεRⅠ/。 2.FCεRⅡ/CD23FCεRⅡ/CD23存在于B细胞、单核-巨噬细胞、嗜酸性粒细胞、NK细胞、树突状细胞、郎格罕细胞和血小板上。现已证 实,活化T细胞上也有FCεRⅡ/CD23。1986年Kikutani在人、1988和1989年Waldschmidt等在小鼠用单克隆抗体证明。sIgM+和sIgD+的B细胞 90%以上表达FCεRⅡ,而sIgG+和sIgA+的B细胞则不表达FCεRⅡ。正常人外周血B细胞大多为FCεRⅡ阳性,过敏病人的B细胞和单核细胞表达 FCεRⅡ大量增加。1987年有两个研究组均证实,FCεRⅡ就是人B细胞表面分化抗原CD23,是B细胞早期的表面标志,故多以FCεRⅡ/CD23表示 之。IL-4能增加上述细胞FCεRⅡ/CD23的表达

FC:R/CD23不稳定,经蛋白水解作用可在体内行裂解成大小不等的片段,其中位于基端能与1eE结合的25KD的片段较稳定,称为1e 结合因子(gE.BF)或可溶性CD23(sCD23)·当1gE与FCRI/CD23结合后能防止FCxR降解成sCD23,IFN?、u和前列腺素E2能知制L 4所诱导的CD23表达和sCD23的释放, FCR/CD23和lgE.BF/sCD23对gE合成具有正调节作用。gE.BF/sCD23能诱导正常人外周血单核细胞合成gE.sCD23能诱导大细胞 释放组胺加重临床庭状 三、组织损伤机制 肥大细孢和嗜碱性粒细胞膜表面有大量1gEFc受体,每个肥大细狗表面FCRI的数目约4万~10万.呼吸道和胃肠道粘膜及特应性反应的局 部皮肤内均有大量肥大细孢。1g上抗体与FCR1高亲和力地结合,这时如不再接触相应的变应原则不会出现任何临床症状,但一旦接触了相应变 应原,则变应原与肥大细胞和W碱性粒细胞膜表面上的IgE抗体结合,从而使膜相邻近的FCeRI2发生相互连接(桥联),FCeRI桥联后触发细胞 膜一系列的生物化学反应,胞外C2+流入胞内。此时两个同时平行发生的过和被启动,即脱颗粒,释放出颗粒中预合成的介质和合成新的介 质。预合成的介质主要是组胺、蛋白水解确、肝索和趋化因子(如印萄萄糖醛酸脂酶、芳香基硫酸脂磷、过氧化物歧化确、过氧化磷等),释 放的介质立即直接作用五靶细抱、粑组织、靶器宣,写引起速发的临床症状。FCeR桥联后细胞腰脂质发生磷脂甲基化代谢,在磷脂酶人2和甲基 转移酶作用下膜磷脂降解,释放出二十碳不饱和脂肪酸即花生四烯酸。花生四烯酸以两条途径继续代谢,其一为环氧合薛途径 (cvelooxygenase pathway】,形成白细抱三烯(leukotrienes.LTs)和血小板话化因子(platelet activating factor,PAF】,LTs包括LTB4 LTC4.LTD4和LTE4。LTC4、LTD4和LTE4即过敏性W酸性粒细胞趋化因子(ihemotactic factor,.NCF).过敏性慢反应物质. (slow-reacting suhstanee of ananhylaxis Srs.A) 肥大细的等所释放的介质按其作用方式可归成三类,即:趋化剂,包括中性粒细胞趋化因子(neutrophil chemotactic factor,NCF、过敏性 酸性妆细跑趋化因子(eosinophche otactie fact0,ECF,A)和LTB4,其作用是将中性细狗等细胞吸引到肥大细胞话化部位:炎性活化 剂,包括组骸、血小板活化因子、类胰重白酶和激肽原酶,它们3引起血管舒张、水肿和组织损伤:致痉剂,包括组酸、PGD2,TC4和LTD4 它们言接扫支与管亚没肌度变【害1气.】 组胺与肥细胞上的受体结合,组胺受体有H1,H2和H3三种,很多种类的细胞均有组胺受体。 前列腹素LTs和PAF这三类新合成的个压均为脂类介压 PGD2与平滑肌细胞上的受体结合,是血管扩张剂和支 管收缩剂。阿司匹林和甘它非因抗药能抑制环氨合璃而阻新GD2合成 肥大细狗产生的L,与平滑肌细胞上的特 性受体结合,引记长时间的气 ,则产生长时间的红肿反应。L在速发型 超敏反应的迟缓相反应4一6小时出现反应)中起重要作用,是引起支气管收的主要介质。至今尚无能阳新入花生四烯酸脂氧合酶途径代 的抑制药可司匹林由于物制环氧合德涂径 、增强5脂氧合砖途径,产生更多的LTs而使哮端性加重。 表15-1肥大细抱源性介质的作用 作用方式 9 细胞 趋化制 LTB4 新合成 新合成 小血栓 活化剂 类脂蛋白酶 预合成 蛋白解酶活化C3 激肽原商 预合成 作用于激肽一血管舒张一水肿 疼剂使支气管平滑肌收的.粘藏水钟和知贴液分泌 LTD 新合 PAF主要由嗜碱性粒细胞产生,具疏水性,在胞浆内可被璃迅速破坏。AF有直接收缩支气管的作用,引起内皮细孢设缩和松驰血管平滑 肌。PF在型超敏反应的迟缓相中能激活炎症性白细跑. 最近有人把细胞因子也列入新合成的介质之中,原因是培养的肥大细胞能产生肿瘤坏死因子(TNF)、L山,L4、L5,L6和各种集落 利激因子(colony-stimulatingfactors,CSFs)如GM-CSF和L-3。肥大细胞受IgE.介导而活化时释放的细跑因子主要与迟缓相反应有关。速发型 超敏反应的迟缓相((latephase ueaction))与迟发型超敏反应的炎症相(inflammatory phase))之间的主要区别是细胞因子的来源.前者经lgE传 递和由肥大细跑介导,而后者由T细胞传递,T细跑直接分论有关的细跑因子。 除抗原与结合在肥大细跑、嗜碱性粒细胞上的!g上抗体结合使FCR1桥联而引起脱颗粒释放介质的机制外,尚有其它因素也能引起奖颗粒和 释放出介质。如过敏毒素C3a和C5a、蜂毒素(mellitin)以及合成的ACTH,可待因和吗睡等均能直接引起肥大细胞膜颗粒。植物凝集素 (1 lectin)通过与IgE分子上的受体结合使IgE交联而引起脱颗粒. 四、常见的型超敏反应性疾病 型超敏反应性疾病涉及皮肤、呼吸道、耳高明喉、眼、消化道、血液系统。神经系统和循环系统等。现从该型常见病中择花粉症、支气管 哮端、特应性皮炎和合物过敏作一简介, (一)花粉症

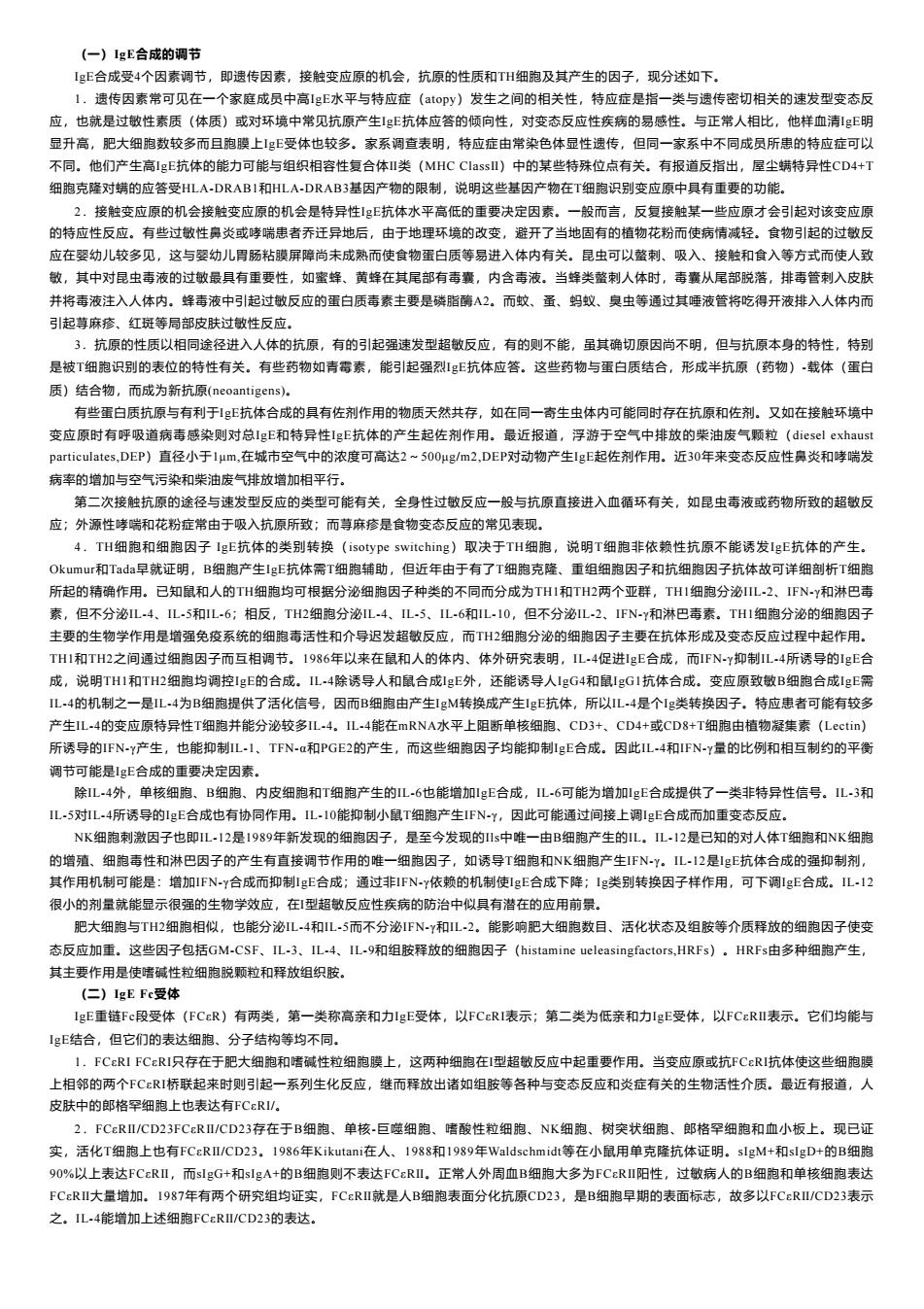

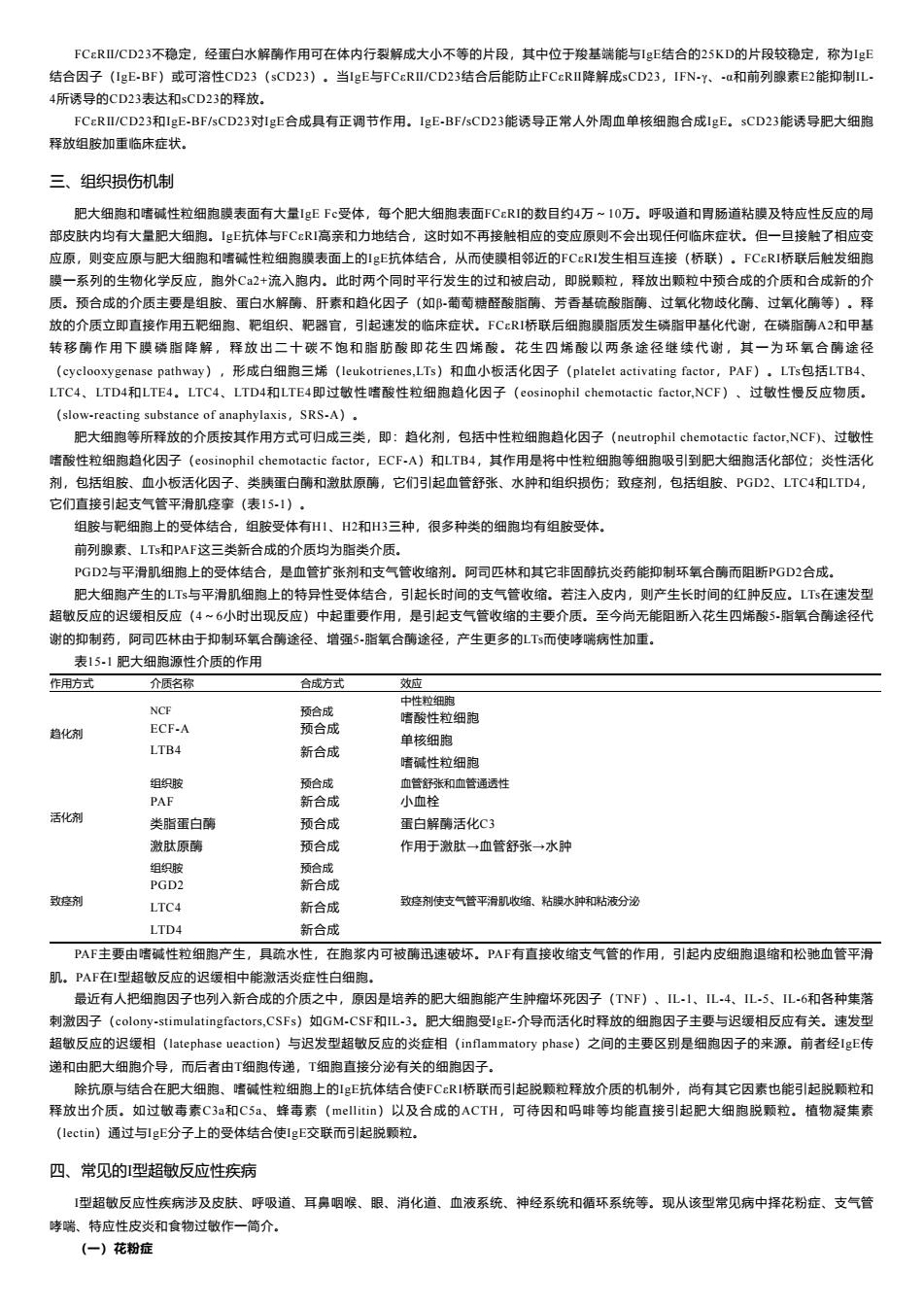

FCεRⅡ/CD23不稳定,经蛋白水解酶作用可在体内行裂解成大小不等的片段,其中位于羧基端能与IgE结合的25KD的片段较稳定,称为IgE 结合因子(IgE-BF)或可溶性CD23(sCD23)。当IgE与FCεRⅡ/CD23结合后能防止FCεRⅡ降解成sCD23,IFN-γ、-α和前列腺素E2能抑制IL- 4所诱导的CD23表达和sCD23的释放。 FCεRⅡ/CD23和IgE-BF/sCD23对IgE合成具有正调节作用。IgE-BF/sCD23能诱导正常人外周血单核细胞合成IgE。sCD23能诱导肥大细胞 释放组胺加重临床症状。 三、组织损伤机制 肥大细胞和嗜碱性粒细胞膜表面有大量IgE Fc受体,每个肥大细胞表面FCεRⅠ的数目约4万~10万。呼吸道和胃肠道粘膜及特应性反应的局 部皮肤内均有大量肥大细胞。IgE抗体与FCεRⅠ高亲和力地结合,这时如不再接触相应的变应原则不会出现任何临床症状。但一旦接触了相应变 应原,则变应原与肥大细胞和嗜碱性粒细胞膜表面上的IgE抗体结合,从而使膜相邻近的FCεRⅠ发生相互连接(桥联)。FCεRⅠ桥联后触发细胞 膜一系列的生物化学反应,胞外Ca2+流入胞内。此时两个同时平行发生的过和被启动,即脱颗粒,释放出颗粒中预合成的介质和合成新的介 质。预合成的介质主要是组胺、蛋白水解酶、肝素和趋化因子(如β-葡萄糖醛酸脂酶、芳香基硫酸脂酶、过氧化物歧化酶、过氧化酶等)。释 放的介质立即直接作用五靶细胞、靶组织、靶器官,引起速发的临床症状。FCεRⅠ桥联后细胞膜脂质发生磷脂甲基化代谢,在磷脂酶A2和甲基 转 移 酶 作 用 下 膜 磷 脂 降 解 , 释 放 出 二 十 碳 不 饱 和 脂 肪 酸 即 花 生 四 烯 酸 。 花 生 四 烯 酸 以 两 条 途 径 继 续 代 谢 , 其 一 为 环 氧 合 酶 途 径 (cyclooxygenase pathway),形成白细胞三烯(leukotrienes,LTs)和血小板活化因子(platelet activating factor,PAF)。LTs包括LTB4、 LTC4、LTD4和LTE4。LTC4、LTD4和LTE4即过敏性嗜酸性粒细胞趋化因子(eosinophil chemotactic factor,NCF)、过敏性慢反应物质。 (slow-reacting substance of anaphylaxis,SRS-A)。 肥大细胞等所释放的介质按其作用方式可归成三类,即:趋化剂,包括中性粒细胞趋化因子(neutrophil chemotactic factor,NCF)、过敏性 嗜酸性粒细胞趋化因子(eosinophil chemotactic factor,ECF-A)和LTB4,其作用是将中性粒细胞等细胞吸引到肥大细胞活化部位;炎性活化 剂,包括组胺、血小板活化因子、类胰蛋白酶和激肽原酶,它们引起血管舒张、水肿和组织损伤;致痉剂,包括组胺、PGD2、LTC4和LTD4, 它们直接引起支气管平滑肌痉挛(表15-1)。 组胺与靶细胞上的受体结合,组胺受体有H1、H2和H3三种,很多种类的细胞均有组胺受体。 前列腺素、LTs和PAF这三类新合成的介质均为脂类介质。 PGD2与平滑肌细胞上的受体结合,是血管扩张剂和支气管收缩剂。阿司匹林和其它非固醇抗炎药能抑制环氧合酶而阻断PGD2合成。 肥大细胞产生的LTs与平滑肌细胞上的特异性受体结合,引起长时间的支气管收缩。若注入皮内,则产生长时间的红肿反应。LTs在速发型 超敏反应的迟缓相反应(4~6小时出现反应)中起重要作用,是引起支气管收缩的主要介质。至今尚无能阻断入花生四烯酸5-脂氧合酶途径代 谢的抑制药,阿司匹林由于抑制环氧合酶途径、增强5-脂氧合酶途径,产生更多的LTs而使哮喘病性加重。 表15-1 肥大细胞源性介质的作用 作用方式 介质名称 合成方式 效应 趋化剂 NCF ECF-A LTB4 预合成 预合成 新合成 中性粒细胞 嗜酸性粒细胞 单核细胞 嗜碱性粒细胞 活化剂 组织胺 PAF 类脂蛋白酶 激肽原酶 预合成 新合成 预合成 预合成 血管舒张和血管通透性 小血栓 蛋白解酶活化C3 作用于激肽→血管舒张→水肿 致痉剂 组织胺 PGD2 LTC4 LTD4 预合成 新合成 新合成 新合成 致痉剂使支气管平滑肌收缩、粘膜水肿和粘液分泌 PAF主要由嗜碱性粒细胞产生,具疏水性,在胞浆内可被酶迅速破坏。PAF有直接收缩支气管的作用,引起内皮细胞退缩和松驰血管平滑 肌。PAF在Ⅰ型超敏反应的迟缓相中能激活炎症性白细胞。 最近有人把细胞因子也列入新合成的介质之中,原因是培养的肥大细胞能产生肿瘤坏死因子(TNF)、IL-1、IL-4、IL-5、IL-6和各种集落 刺激因子(colony-stimulatingfactors,CSFs)如GM-CSF和IL-3。肥大细胞受IgE-介导而活化时释放的细胞因子主要与迟缓相反应有关。速发型 超敏反应的迟缓相(latephase ueaction)与迟发型超敏反应的炎症相(inflammatory phase)之间的主要区别是细胞因子的来源。前者经IgE传 递和由肥大细胞介导,而后者由T细胞传递,T细胞直接分泌有关的细胞因子。 除抗原与结合在肥大细胞、嗜碱性粒细胞上的IgE抗体结合使FCεRⅠ桥联而引起脱颗粒释放介质的机制外,尚有其它因素也能引起脱颗粒和 释放出介质。如过敏毒素C3a和C5a、蜂毒素(mellitin)以及合成的ACTH,可待因和吗啡等均能直接引起肥大细胞脱颗粒。植物凝集素 (lectin)通过与IgE分子上的受体结合使IgE交联而引起脱颗粒。 四、常见的Ⅰ型超敏反应性疾病 Ⅰ型超敏反应性疾病涉及皮肤、呼吸道、耳鼻咽喉、眼、消化道、血液系统、神经系统和循环系统等。现从该型常见病中择花粉症、支气管 哮喘、特应性皮炎和食物过敏作一简介。 (一)花粉症

即枯草热,也称变态反应性鼻炎,主要因吸入植物花粉致敏引起,因此具有显季节性和地区性特点。该病的临床表现主要在鼻、跟部和呼 吸道。检查可见鼻粘膜苍白水肿、眼结膜充血等,根据症状及花粉浸液皮肤试验结果诊断并不困难。抗组胺药能显着控制临床症状,也可在 鼻、眼局部应用类固醇和肥大细胞稳定剂如色甘酸二钠等药物。花粉季节前脱敏治疗常能收到较好效果。 (仁)支气管哮端 是变应原或其它因素引起的支气管高反应性下出现的广泛而可逆的气道获窄性疾病。我国北京地区的发病率约5%,是儿科和内科的重要呼 吸疾病。好发于儿童和青壮年,有明显家族史。病情迁延,病程较长、频敏发作,并发症较多。美回每年因哮喘死亡约2000~3000例,且有增 加趋势。引起哮喘的因素十分广泛复杂,吸入性和食入性变应原以及感染特别是呼吸道病声感染均为哮瑞发生的重要原因。其主要病理变化是 小支气管平滑肌挛缩、毛细血管扩张,通透性增加、小支气管粘膜水肿、粘膜腺体分泌增加、粘液栓形成,因而气道变窄,患者感觉胸闷、呼 吸困难。这些病理改变和症状主要是1T和组胺作用的结果。支气管烤喘的分型、鉴别诊断、防治和预后方面虽已取得很大进展,但仍有大量 问题有待解决。 (三)特应性皮炎 也称异位皮炎,是常见的皮肤变态反应性疾病,约0%病人有阳性家族史。大多病人血清g上水平升高。病变以皮疹为主,特点是则烈瘙 痒,急性期的病理改变是细胞间质水肿和上皮内疱疹形成。真皮浅层可有水肿,血管扩张和淋巴细胞。W酸性粒细胞等浸润。亚急性期表皮内 有小葱和角化现象,有大量淋巴细胞浸润:慢性特应性皮炎主要表现表皮角化和增生、皮肤增厚、苔奢化、血管周围大量炎性细胞浸润,常有 色素沉着。皮疹好发于时高、丽窝、颈部和面部。此病可分婴儿型、儿童型和成人型。婴儿的特应性皮炎也称婴儿湿疹,多在生后4~6月发 病,病变有渗出型和干燥型两种。成人型多在青年期发病,表现为泛发的融合的扁平丘疹,病损皮肤增厚和苔癣化。特应性皮炎对理化等刺激 异常敏感。大多病人间歌发作,冬季易复发。诊断主要依据典型的皮肤表现和阳性家族史. (四)食物变态反应 食物变态反应一般现于进食后数分钟~1小时。其症状有口周红玩、唇种、口控疼痛、舌咽肿、恶心、呕吐等。引起幼儿过敏的常见食物为 鸡蛋、牛奶、鱼和坚果果仁等。 第二节Ⅱ型超敏反应 一、概念 通过集和激活炎症细胞及补体系统而引起肥细胞损伤 所以此型超敏反应也称抗体依 溶细 型或细毒型 抗体 叉反应的 抗 目身抗体可以 离形式存在于血循环中。抗体 补体、巨噬细 M)和NK《K)细均蓉与生反应 应中的把细胞主装是血 二、组织损伤机制 型超敏反应中最常见的形式是由直接针对细胞或组织上的抗原并能结合补体的1gG或gM类抗体所引起.细胞表面抗原与相应抗体结合导 致细胞谢溃死亡,组织损伤或功能异常。参与川型超敏反应的抗原。抗体及组织损伤机制分述如下: (一)抗原 Ⅱ型反应中的靶细跑主要是血液细胞,白细胞、红细胞和血小板均成为反应的攻击目标,某些组织特别是肺基底膜和肾小球毛细血管基底 膜也是该型反应中的常见抗原。机体产生抗细抱表面抗原或组织抗原的原因可能有: 1.同种异型抗原或抗原体的输入同种不同个体间血型不匹配的输血引的输血反应以及母子因R或ABO血型不符所致的新生儿溶血症是典 型的例子。 2。感染病原微生物特别是病毒感染可致自身细胞或组织抗原的抗原性改变,以致机体将它们视为外来异物发生免疫应答:有些病原微生物 与自身组织抗原有交叉反应性,如有的链球菌株细孢壁与人肺泡基底膜及肾小球毛细胞血管基庄膜具有交叉抗原性,因此抗链球的抗体也能 与肺、肾组织中的交叉抗原结合并引起损伤。 3.药物多效药物为半抗原,它们可吸附在血细胞表面,成为新抗原被机体免疫系统识别 4,免疫耐受机制的破坏因物理、化学、生物、外伤等使机体免疫耐受机制失灵,从而产生了抗自身抗原的抗体。 二)抗体 介导型超敏反应抗体主要属1gG和gM类,是针对自身细孢或组织抗原的,因此多为自身抗体。gM为五聚体,能最有效地结合抗原.激 活补体和介导吞噬作用。lgG的CH2和gM的CH4功能区均有与CIq结合的位点。 (三)抗体引起靶细胞或组织损伤的主要机制 1.补体介导的细跑溶解1M或如G类自身抗体与粑细胞上的抗原特异性结合后,经过经典途径激活补体系统,最后形成膜攻击单位,直接 引起硬提伤,把细用璃解死亡 2.炎在细胞的尊集和活化在抗体所在处由于局部补体活化产生的过敏毒素C3和C5对中性粒细胞和单核细胞具有趋化作用,因此常可见 有这两类细孢的聚集,这两类细胞的表面均有gGFc受体,故1gG抗体与肥细胞结合并技激活.。活化的中性粒细胞和MΦ产生水解酶和细胞因子 笔而超细物或组如品伤 .覆盖有抗体的肥细胞被吞噬如自身免变性溶血性盆血时机体产生了抗体自身红细胞的抗体,被自身抗体结合和调理的红细胞易于坡肝 中的M心所吞噬,因而红细孢减少引起药血

即枯草热,也称变态反应性鼻炎,主要因吸入植物花粉致敏引起,因此具有显季节性和地区性特点。该病的临床表现主要在鼻、眼部和呼 吸道。检查可见鼻粘膜苍白水肿、眼结膜充血等。根据症状及花粉浸液皮肤试验结果诊断并不困难。抗组胺药能显着控制临床症状,也可在 鼻、眼局部应用类固醇和肥大细胞稳定剂如色甘酸二钠等药物。花粉季节前脱敏治疗常能收到较好效果。 (二)支气管哮喘 是变应原或其它因素引起的支气管高反应性下出现的广泛而可逆的气道狭窄性疾病。我国北京地区的发病率约5%,是儿科和内科的重要呼 吸疾病。好发于儿童和青壮年,有明显家族史。病情迁延、病程较长、频敏发作,并发症较多。美国每年因哮喘死亡约2000~3000例,且有增 加趋势。引起哮喘的因素十分广泛复杂,吸入性和食入性变应原以及感染特别是呼吸道病毒感染均为哮喘发生的重要原因。其主要病理变化是 小支气管平滑肌挛缩、毛细血管扩张,通透性增加、小支气管粘膜水肿、粘膜腺体分泌增加、粘液栓形成,因而气道变窄,患者感觉胸闷、呼 吸困难。这些病理改变和症状主要是LTs和组胺作用的结果。支气管哮喘的分型、鉴别诊断、防治和预后方面虽已取得很大进展,但仍有大量 问题有待解决。 (三)特应性皮炎 也称异位皮炎,是常见的皮肤变态反应性疾病,约70%病人有阳性家族史。大多病人血清IgE水平升高。病变以皮疹为主,特点是剧烈瘙 痒。急性期的病理改变是细胞间质水肿和上皮内疱疹形成,真皮浅层可有水肿,血管扩张和淋巴细胞、嗜酸性粒细胞等浸润。亚急性期表皮内 有小疱和角化现象,有大量淋巴细胞浸润;慢性特应性皮炎主要表现表皮角化和增生、皮肤增厚、苔癣化、血管周围大量炎性细胞浸润,常有 色素沉着。皮疹好发于肘窝、腘窝、颈部和面部。此病可分婴儿型、儿童型和成人型。婴儿的特应性皮炎也称婴儿湿疹,多在生后4~6月发 病,病变有渗出型和干燥型两种。成人型多在青年期发病,表现为泛发的融合的扁平丘疹,病损皮肤增厚和苔癣化。特应性皮炎对理化等刺激 异常敏感。大多病人间歇发作,冬季易复发。诊断主要依据典型的皮肤表现和阳性家族史。 (四)食物变态反应 食物变态反应一般现于进食后数分钟~1小时。其症状有口周红斑、唇肿、口腔疼痛、舌咽肿、恶心、呕吐等。引起幼儿过敏的常见食物为 鸡蛋、牛奶、鱼和坚果果仁等。 第二节 Ⅱ型超敏反应 一、概 念 当IgG和IgM类抗体与靶细胞表面抗原结合,通过募集和激活炎症细胞及补体系统而引起靶细胞损伤,所以此型超敏反应也称抗体依赖的细 胞毒超敏反应、溶细胞型或细胞毒型超敏反应。这些抗体能与自身抗原或与自身抗原有交叉反应的外来抗原特异性结合。这些自身抗体可以与 靶抗原结合或以游离形式存在于血循环中。抗体、补体、巨噬细胞(MФ)和NK(K)细胞均参与该型反应。该型反应中的靶细胞主要是血细 胞和某些组织成分。 二、组织损伤机制 Ⅱ型超敏反应中最常见的形式是由直接针对细胞或组织上的抗原并能结合补体的IgG或IgM类抗体所引起。细胞表面抗原与相应抗体结合导 致细胞崩溃死亡、组织损伤或功能异常。参与Ⅱ型超敏反应的抗原、抗体及组织损伤机制分述如下: (一)抗原 Ⅱ型反应中的靶细胞主要是血液细胞,白细胞、红细胞和血小板均成为反应的攻击目标。某些组织特别是肺基底膜和肾小球毛细血管基底 膜也是该型反应中的常见抗原。机体产生抗细胞表面抗原或组织抗原的原因可能有: 1.同种异型抗原或抗原体的输入同种不同个体间血型不匹配的输血引的输血反应以及母子因Rh或ABO血型不符所致的新生儿溶血症是典 型的例子。 2.感染病原微生物特别是病毒感染可致自身细胞或组织抗原的抗原性改变,以致机体将它们视为外来异物发生免疫应答;有些病原微生物 与自身组织抗原有交叉反应性,如有的链球菌株细胞壁与人肺泡基底膜及肾小球毛细胞血管基底膜具有交叉抗原性,因此抗链球菌的抗体也能 与肺、肾组织中的交叉抗原结合并引起损伤。 3.药物多数药物为半抗原,它们可吸附在血细胞表面,成为新抗原被机体免疫系统识别. 4.免疫耐受机制的破坏因物理、化学、生物、外伤等使机体免疫耐受机制失灵,从而产生了抗自身抗原的抗体。 (二)抗体 介导Ⅱ型超敏反应抗体主要属IgG和IgM类,是针对自身细胞或组织抗原的,因此多为自身抗体。IgM为五聚体,能最有效地结合抗原、激 活补体和介导吞噬作用。IgG的CH2和IgM的CH4功能区均有与Clq结合的位点。 (三)抗体引起靶细胞或组织损伤的主要机制 1.补体介导的细胞溶解 IgM或IgG类自身抗体与靶细胞上的抗原特异性结合后,经过经典途径激活补体系统,最后形成膜攻击单位,直接 引起膜损伤,靶细胞溶解死亡。 2.炎症细胞的募集和活化在抗体所在处由于局部补体活化产生的过敏毒素C3a和C5a对中性粒细胞和单核细胞具有趋化作用,因此常可见 有这两类细胞的聚集。这两类细胞的表面均有IgG Fc受体,故IgG抗体与靶细胞结合并被激活。活化的中性粒细胞和MФ产生水解酶和细胞因子 等而引起细胞或组织损伤。 3.覆盖有抗体的靶细胞被吞噬如自身免疫性溶血性贫血时机体产生了抗体自身红细胞的抗体,被自身抗体结合和调理的红细胞易于被肝脾 中的MФ所吞噬,因而红细胞减少引起贫血

依赖抗体的细胞介号的细泡毒作用(DCC)覆盖有低浓度!gE抗体的肥细胞能通过细胞外非特异性杀伤机制,包括被非致敏淋巴网状 细胞非特异性地杀伤。因淋巴网状细抱表面有能与1ggFc的CH2和CH功能区结合的特异性受体,这种杀伤作用称为ADCC,吞壁的和非吞 的样细以及K细胞均有ADCC活性.如人单核细跑和FNy活化的中性细胞藉助其FeyRI和FRⅢ杀伤覆盖有抗体的细,而K细跑通过 在ADCC中效应细胞与靶 的接触十分重要。细胞驰缓素B因干扰细跑胞移动而能抑制ADCC反应。聚合gG因牢固地结 合F©受体而阻断效应细跑与细施表面上的抗体相互作用。在体外酸性粒细孢杀伤覆盖有1gG或1gE抗体的血吸虫。ADCC在体内的作用如何 尚待阑明 ,但这种细胞毒机制对于像奇生虫和实体瘤这类难以经吞噬而杀伤的细胞靶而吉可能是积极意义的。 抗细胞表面受体、抗激素、抗交叉抗原等自身抗体也只有重要致病作用。 三、常见的型超敏反应性疾病 (一】同种不同个体间的川型超敏反应 1.输血反应ABO血型是人红细胞膜上最主要的系统。AB血型的人有A和B基因,其红细胞表面有A和B抗原,而O型血的人没有A和B基 因,故只合成H物质。A型血的人血清中有天然抗B抗体,B型血的人则相反,而O型血的人有抗A和抗B抗体。这些同族血细泡凝集素结合,补 体被激活,红细抱被破坏,出现溶血、血红蛋白尿等现象。结合了同族血细泡凝集素的红细胞也可被吞噬细胞吞噬消灭。 2,新生儿溶血症Rh血型为一重要抗原系统,其中RD抗原最重要。如母亲为h阴性,胎儿为Rh阳性,在首次分焕时,胎儿血进入母体 内,母亲被胎儿的Rh阳性红细胞的致敏,产生了以1G类为主的抗R抗体。当再次妊振时,抗Rh抗体经胎盘进入胎儿体内,并与胎儿红细跑膜 上的RhD抗百结合T细跑坡滚摆破还合峰后小时内给母体注时抗RhD血请能成功的预防Rh血型不符乐把的这血症 母子间AB0血型不符引起的新生儿溶血症在我国并不少见,病性较轻,但至今尚无有效的顶防措施, .移植排斥反应器宜移植后的排异反应其机制十分复杂,细胞免疫和体液免疫均参与。针对移植抗原的抗体对移植物可有直接细跑毒性, 或引起吞细胞的粘附或由K细胞行使非特异性攻击。当抗体与血管内皮表面上抗原结合时,抗体亦可引起血小板粘附超急排拆反应为受者 体内预存的抗体所介导 (仁)自身免疫性型超敏反应 1.自身免疫性溶血性贫血思者产生了抗自身红细胞抗体,主要为IG类,引起红细胞溶血的主要机制是:如补体活化至C9。则红细胞直接 被溶解;如补体仅激活C3,则覆盖有1gG抗体和C3b的红细胞被肝碑中的吞噬细吞噬消化。引起红细孢溶解的白身抗体有温抗体和冷抗体两 和20C以下发挥 血和严重晋小球肾炎为特征的疾病。自身抗体与肺泡和肾小球毛 细血管基底腹中第V型胶原结合并在局部激活补体和中性白细胞。显微镜下可见坏死、白细胞浸润及抗体和补体沿基底膜呈线状沉积 ,自身免疫性受体病抗细胞表面受体的自身抗体与相应受体结合导致细胞功能素乱,但无炎症现象和组织损伤。细胞功能的异常可以表现 心病:是刺激性作用的 个刚子。病人产生了抗甲状豫上皮细 H)受体的自身 的生国 子生状牌素。自身 出现 与TSH本身相同 而导致对甲状腺上皮细 生过量甲状腺索 ,但多数人认为它 特殊表现 以上表 交触后膜上乙酰胆碱受体的抗体,补体考 、活动后加重 种受累器言的症状 内吞和在胞内的时 (3)岛素抗 :有些对胰岛素无反应的糖尿病, 与其受体结合 自身抗 与因子结合 辅因 能被 结里维生 与抗 出 反应性抗原的抗体致的 热是抗与自身蛋 米机原的机 疾病的最好例 其特 关节 炎、心脏 的心内膜炎和心 炎。 抗 的抗体与心 肌细胞上的交叉抗原结合而引起心肌损伤 (四)型药物反应 药物为半抗原,结合于血液有形成分的表面则成为细:药物复合物并导致细跑毒抗体的产生。如与持续最用氯丙味或非那西汀有关的溶血 性贫血,与服氨基匹林或奎尼丁有关的粒细胞缺乏症,用司眠引起的血小板减少性紫痛等均属此类, 第三节Ⅲ型超敏反应 一、概念 Ⅲ型超敏反应的抗体虽与Ⅱ型超敏反应中的抗体相似,主要也是IgG和M类抗体,但所不同之处是这些抗体与相应可溶性抗原异性结合形 成抗原抗体复合物(免疫复合物),并在一定条件下沉积在胃小球基底膜、血管壁。皮肤或滑膜等组织中,免疫复合物激活性补体系统,产生 过敏毒素和吸引中性粒细胞在局部浸润:使血小板聚合,释放出血管活性胺或形成血栓:激活M使释放出L-等细孢因子,结果引起以充血水 肿、局部坏死和中性粒细胞浸润为特征的炎症性反应和组织损伤,此型超敏反应亦称免疫复合物介导的超敏反应。 二、Ⅲ型超敏反应的发病机制

4.依赖抗体的细胞介导的细胞毒作用(ADCC)覆盖有低浓度IgE抗体的靶细胞能通过细胞外非特异性杀伤机制,包括被非致敏淋巴网状 细胞非特异性地杀伤。因淋巴网状细胞表面有能与Igg Fc的CH2和CH3功能区结合的特异性受体,这种杀伤作用称为ADCC。吞噬的和非吞噬 的髓样细胞以及K细胞均有ADCC活性。如人单核细胞和IFN-γ活化的中性细胞藉助其FcγRⅠ和FcγRⅡ杀伤覆盖有抗体的瘤细胞,而K细胞通过 FcγRⅢ杀伤靶细胞。在ADCC中效应细胞与靶细胞间的接触十分重要。细胞弛缓素B因干扰细胞移动而能抑制ADCC反应。聚合IgG因牢固地结 合Fc受体而阻断效应细胞与靶细胞表面上的抗体相互作用。在体外嗜酸性粒细胞杀伤覆盖有IgG或IgE抗体的血吸虫。ADCC在体内的作用如何 尚待阐明,但这种细胞毒机制对于像寄生虫和实体瘤这类难以经吞噬而杀伤的细胞靶而言可能是积极意义的。 5.抗细胞表面受体、抗激素、抗交叉抗原等自身抗体也具有重要致病作用。 三、常见的Ⅱ型超敏反应性疾病 (一)同种不同个体间的Ⅱ型超敏反应 1.输血反应 ABO血型是人红细胞膜上最主要的系统。AB血型的人有A和B基因,其红细胞表面有A和B抗原,而O型血的人没有A和B基 因,故只合成H物质。A型血的人血清中有天然抗B抗体,B型血的人则相反,而O型血的人有抗A和抗B抗体。这些同族血细胞凝集素结合,补 体被激活,红细胞被破坏,出现溶血、血红蛋白尿等现象。结合了同族血细胞凝集素的红细胞也可被吞噬细胞吞噬消灭。 2.新生儿溶血症 Rh血型为一重要抗原系统,其中RhD抗原最重要。如母亲为Rh阴性,胎儿为Rh阳性,在首次分娩时,胎儿血进入母体 内,母亲被胎儿的Rh阳性红细胞的致敏,产生了以IgG类为主的抗Rh抗体。当再次妊娠时,抗Rh抗体经胎盘进入胎儿体内,并与胎儿红细胞膜 上的RhD抗原结合,红细胞被溶解破坏。分娩后72小时内给母体注射抗RhD血清能成功的预防Rh血型不符所引起的溶血症。 母子间ABO血型不符引起的新生儿溶血症在我国并不少见,病性较轻,但至今尚无有效的预防措施。 3.移植排斥反应器官移植后的排异反应其机制十分复杂,细胞免疫和体液免疫均参与。针对移植抗原的抗体对移植物可有直接细胞毒性, 或引起吞噬细胞的粘附或由K细胞行使非特异性攻击。当抗体与血管内皮表面上抗原结合时,抗体亦可引起血小板粘附。超急排斥反应为受者 体内预存的抗体所介导。 (二)自身免疫性Ⅱ型超敏反应 1.自身免疫性溶血性贫血患者产生了抗自身红细胞抗体,主要为IgG类。引起红细胞溶血的主要机制是:如补体活化至C9,则红细胞直接 被溶解;如补体仅激活C3,则覆盖有IgG抗体和C3b的红细胞被肝脾中的吞噬细胞吞噬消化。引起红细胞溶解的自身抗体有温抗体和冷抗体两 类,它们分别在37°C和20°C以下发挥作用。 2.肺出血肾炎综合征 即Goodpasture综合征,是由自身抗体引起的以肺出血和严重肾小球肾炎为特征的疾病。自身抗体与肺泡和肾小球毛 细血管基底膜中第Ⅳ型胶原结合并在局部激活补体和中性白细胞。显微镜下可见坏死、白细胞浸润及抗体和补体沿基底膜呈线状沉积。 3.自身免疫性受体病抗细胞表面受体的自身抗体与相应受体结合导致细胞功能紊乱,但无炎症现象和组织损伤。细胞功能的异常可以表现 为受体介导对靶细胞的刺激作用,也可表现为抑制作用。 (1)Grave病:是刺激性作用的一个例子。病人产生了抗甲状腺上皮细胞刺激激素(thyroid-stimulating hormone,TSH)受体的自身抗 体,TSH的生理功能是刺激甲状腺上皮细胞产生甲状腺素。自身抗体与TSH受体结合其作用与TSH本身相同,因而导致对甲状腺上皮细胞刺激 的失调,甚至在无TSH存在下也能产生过量甲状腺素,出现甲状腺功能亢进。Roiitt称这种刺激型超敏反应为V型超敏反应,但多数人认为它是 Ⅱ型超敏反应的一种特殊表现形式。 (2)重症肌无力:是抗受体抗体介导的功能受抑制的病症。80%以上患者有针对神经肌肉接头处突触后膜上乙酰胆碱受体的抗体,补体参 与发病过程。神经肌肉传导障碍导致晨轻暮重、活动后加重、休息可减轻的渐进性骨髓无力及各种受累器官的症状。因受体内吞和在胞内的降 解,受体数目减少。 (3)胰岛素抗性糖尿病:有些对胰岛素无反应的糖尿病人抗胰岛素体的自身抗体,受体与自身抗体结合后,胰岛素不能与其受体结合。 4.抗激素自身抗体所致的疾病有的恶性贫血与抗体内源性因子即肠道吸收维生素B12辅因子的自身抗体有关。自身抗体与该因子结合后, 辅因子功能被抑制,结果维生素B12缺乏,造成血细胞生成异常和幼巨细胞贫血。 (三)抗交叉的反应性抗原的抗体致的疾病 急性风湿热是抗与自身蛋白质有交叉反应的外来抗原的抗体所致疾病的最好例子。其特征是关节炎、心脏瓣膜损伤引起的心内膜炎和心肌 炎。抗链球菌细胞壁蛋白质的抗体与心肌细胞上的交叉抗原结合而引起心肌损伤。 (四)Ⅱ型药物反应 药物为半抗原,结合于血液有形成分的表面则成为细胞-药物复合物并导致细胞毒抗体的产生。如与持续服用氯丙嗪或非那西汀有关的溶血 性贫血,与服氨基匹林或奎尼丁有关的粒细胞缺乏症,用司眠脲引起的血小板减少性紫癜等均属此类。 第三节 Ⅲ型超敏反应 一、概 念 Ⅲ型超敏反应的抗体虽与Ⅱ型超敏反应中的抗体相似,主要也是IgG和IgM类抗体,但所不同之处是这些抗体与相应可溶性抗原异性结合形 成抗原抗体复合物(免疫复合物),并在一定条件下沉积在肾小球基底膜、血管壁、皮肤或滑膜等组织中。免疫复合物激活性补体系统,产生 过敏毒素和吸引中性粒细胞在局部浸润;使血小板聚合,释放出血管活性胺或形成血栓;激活Mφ使释放出IL-1等细胞因子。结果引起以充血水 肿、局部坏死和中性粒细胞浸润为特征的炎症性反应和组织损伤,此型超敏反应亦称免疫复合物介导的超敏反应。 二、Ⅲ型超敏反应的发病机制