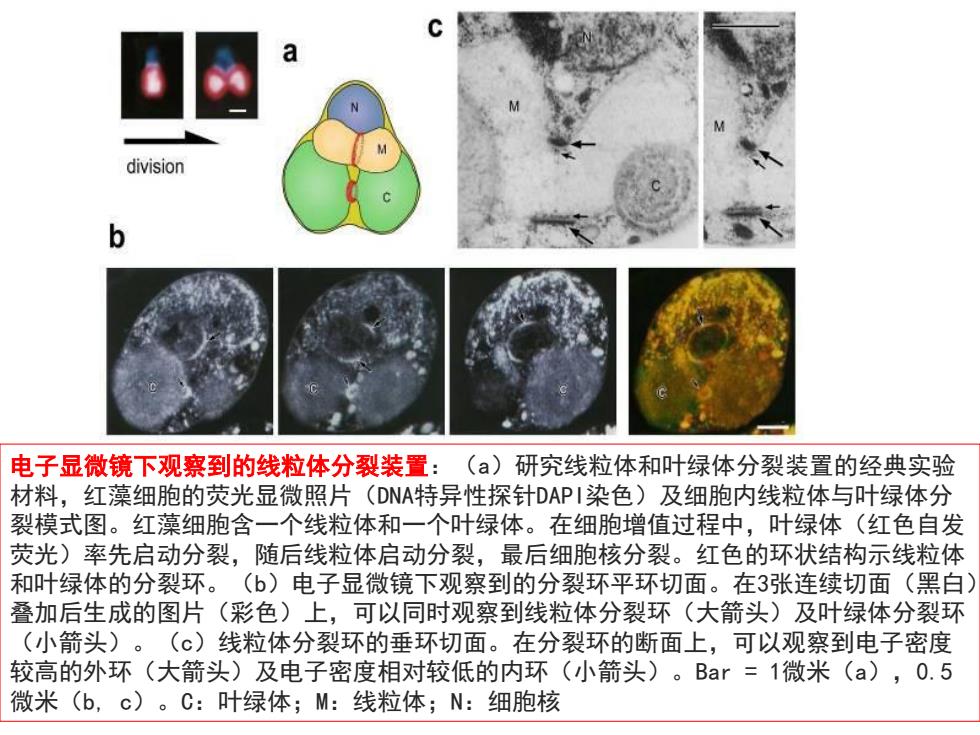

2 division 电子显微镜下观察到的线粒体分裂装置:()研究线粒体和叶绿体分裂装置的经典实验 材料,红藻细胞的荧光显微照片(DNA特异性探针DAPI染色)及细胞内线粒体与叶绿体分 裂模式图。红藻细胞含一个线粒体和一个叶绿体。在细胞增值过程中,叶绿体(红色自发 荧光)率先启动分裂,随后线粒体启动分裂,最后细胞核分裂。红色的环状结构示线粒体 和叶绿体的分裂环。(b)电子显微镜下观察到的分裂环平环切面。在3张连续切面(黑白) 叠加后生成的图片(彩色)上,可以同时观察到线粒体分裂环(大箭头)及叶绿体分裂环 (小箭头)。(c)线粒体分裂环的垂环切面。在分裂环的断面上,可以观察到电子密度 较高的外环(大箭头)及电子密度相对较低的内环(小箭头)。Bar=1微米(a),0.5 微米(b,c)。C:叶绿体;M:线粒体;N:细胞核

电子显微镜下观察到的线粒体分裂装置:(a)研究线粒体和叶绿体分裂装置的经典实验 材料,红藻细胞的荧光显微照片(DNA特异性探针DAPI染色)及细胞内线粒体与叶绿体分 裂模式图。红藻细胞含一个线粒体和一个叶绿体。在细胞增值过程中,叶绿体(红色自发 荧光)率先启动分裂,随后线粒体启动分裂,最后细胞核分裂。红色的环状结构示线粒体 和叶绿体的分裂环。(b)电子显微镜下观察到的分裂环平环切面。在3张连续切面(黑白) 叠加后生成的图片(彩色)上,可以同时观察到线粒体分裂环(大箭头)及叶绿体分裂环 (小箭头)。(c)线粒体分裂环的垂环切面。在分裂环的断面上,可以观察到电子密度 较高的外环(大箭头)及电子密度相对较低的内环(小箭头)。Bar = 1微米(a),0.5 微米(b, c)。C:叶绿体;M:线粒体;N:细胞核

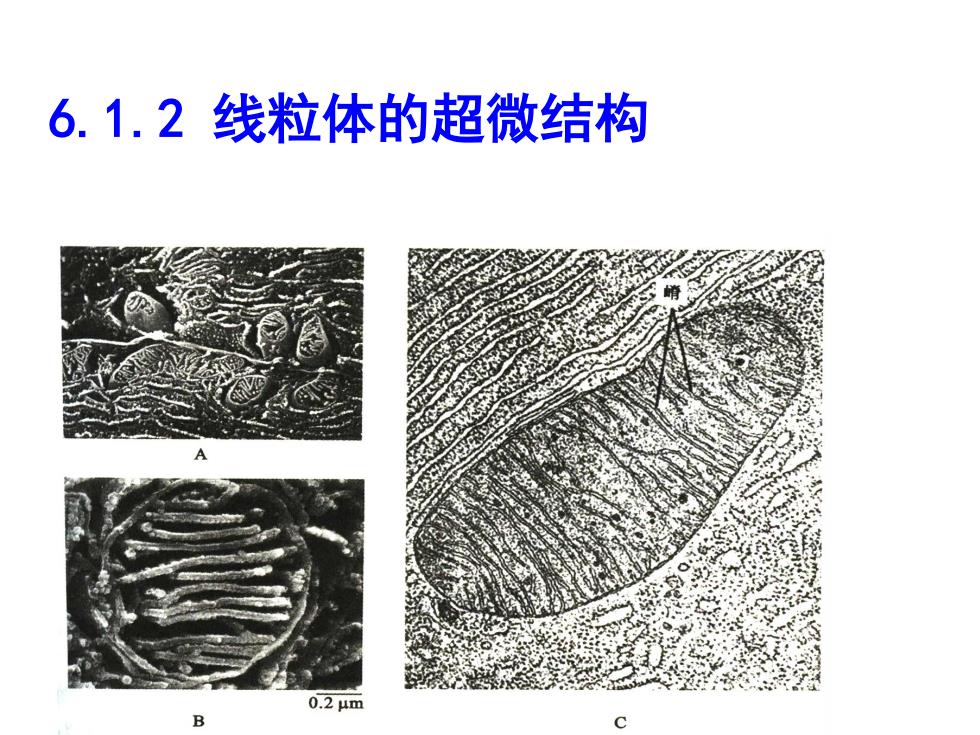

6.1.2线粒体的超微结构 0.2um B

6.1.2 线粒体的超微结构

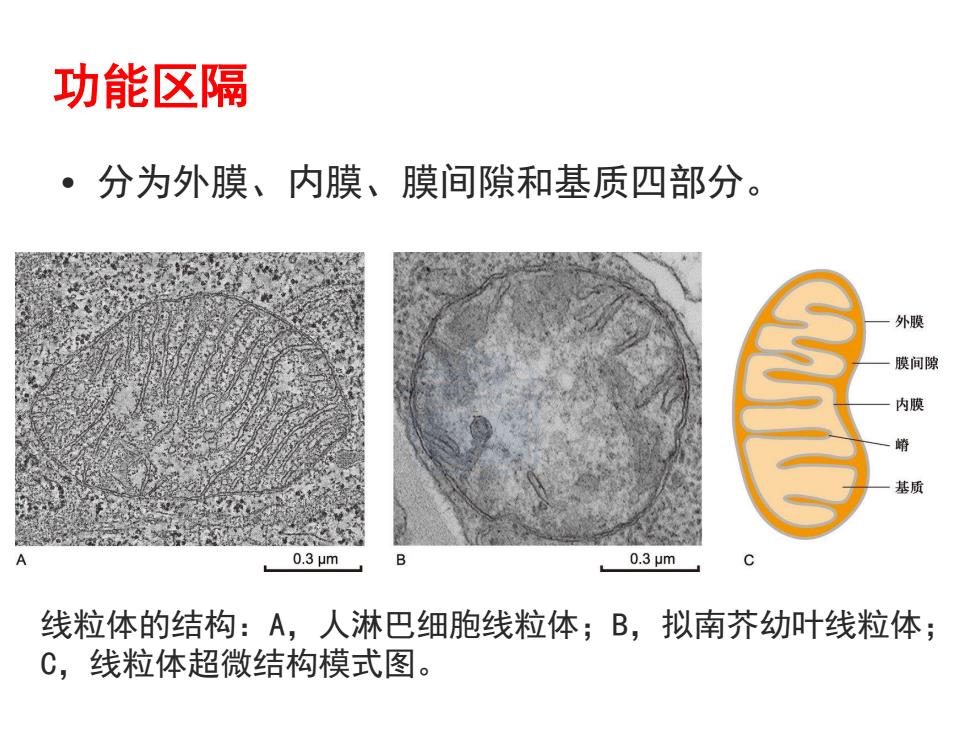

功能区隔 ·分为外膜、内膜、膜间隙和基质四部分。 外膜 膜间隙 内膜 基质 L0.3μm B L0.3μm 线粒体的结构:A,人淋巴细胞线粒体;B,拟南芥幼叶线粒体; C,线粒体超微结构模式图

功能区隔 • 分为外膜、内膜、膜间隙和基质四部分。 线粒体的结构:A,人淋巴细胞线粒体;B,拟南芥幼叶线粒体; C,线粒体超微结构模式图

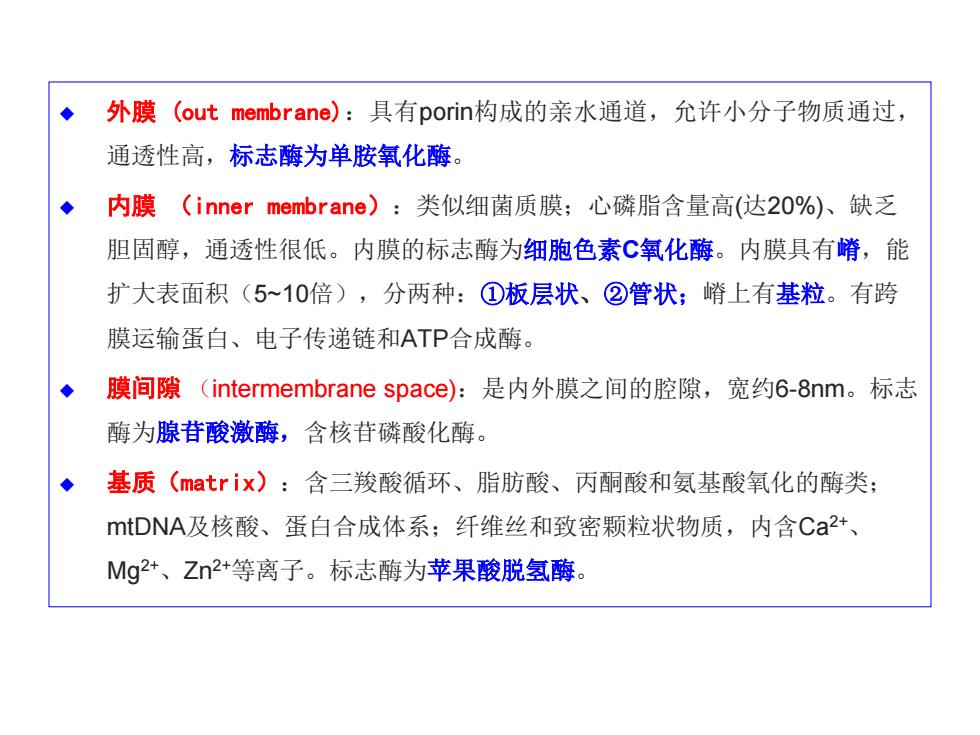

外膜(out membrane):具有porin构成的亲水通道,允许小分子物质通过, 通透性高,标志酶为单胺氧化酶。 内膜(inner membrane):类似细菌质膜;心磷脂含量高(达20%)、缺乏 胆固醇,通透性很低。内膜的标志酶为细胞色素C氧化酶。内膜具有嵴,能 扩大表面积(5~10倍),分两种:①板层状、②管状;嵴上有基粒。有跨 膜运输蛋白、电子传递链和ATP合成酶。 ◆ 膜间隙(intermembrane space)):是内外膜之间的腔隙,宽约6-8nm。标志 酶为腺苷酸激酶,含核苷磷酸化酶。 基质(matrix):含三羧酸循环、脂肪酸、丙酮酸和氨基酸氧化的酶类; mtDNA及核酸、蛋白合成体系;纤维丝和致密颗粒状物质,内含Ca2+、 Mg2+、Zn2+等离子。标志酶为苹果酸脱氢酶

◆ 外膜 (out membrane):具有porin构成的亲水通道,允许小分子物质通过, 通透性高,标志酶为单胺氧化酶。 ◆ 内膜 (inner membrane):类似细菌质膜;心磷脂含量高(达20%)、缺乏 胆固醇,通透性很低。内膜的标志酶为细胞色素C氧化酶。内膜具有嵴,能 扩大表面积(5~10倍),分两种:①板层状、②管状;嵴上有基粒。有跨 膜运输蛋白、电子传递链和ATP合成酶。 ◆ 膜间隙 (intermembrane space):是内外膜之间的腔隙,宽约6-8nm。标志 酶为腺苷酸激酶,含核苷磷酸化酶。 ◆ 基质(matrix):含三羧酸循环、脂肪酸、丙酮酸和氨基酸氧化的酶类; mtDNA及核酸、蛋白合成体系;纤维丝和致密颗粒状物质,内含Ca2+、 Mg2+、Zn2+等离子。标志酶为苹果酸脱氢酶

线粒体嵴:(mitochondrial cristae) 简称“嵴”,是线粒体内膜向线粒体基质折褶形成的一种结构。线粒 体嵴的形成增大了线粒体内膜的表面积。在不同种类的细胞中,线粒 体嵴的数目、形态和排列方式可能有较大差别。 线粒体嵴主要有几种排列方式,分别称为“片状嵴”(lamellar cristae)、“管状嵴”(tubular cristae)和“泡状嵴”(vesicular cristae)。片状排列的线粒体嵴主要出现在高等动物细胞的线粒体中, 这些片状嵴多数垂直于线粒体长轴;管状排列的线粒体嵴则主要出现 在原生动物和植物细胞的线粒体中。有研究发现,睾丸间质细胞中既 存在层状嵴也存在管状嵴。 线粒体嵴上有许多有柄小球体,即线粒体基粒(elementary particle) 基粒中含有ATP合酶,能利用呼吸链产生的能量合成三磷酸腺苷 (adenosine triphosphate,ATP)。所以需要较多能量的细胞,线粒 体嵴的数目一般也较多。但某些形态特殊的线粒体嵴由于没有ATP合酶 所以不能合成ATP

线粒体嵴:(mitochondrial cristae) ◼ 简称“嵴” ,是线粒体内膜向线粒体基质折褶形成的一种结构。线粒 体嵴的形成增大了线粒体内膜的表面积。在不同种类的细胞中,线粒 体嵴的数目、形态和排列方式可能有较大差别。 ◼ 线粒体嵴主要有几种排列方式,分别称为“片状嵴”(lamellar cristae)、“管状嵴”(tubular cristae)和“泡状嵴”(vesicular cristae)。片状排列的线粒体嵴主要出现在高等动物细胞的线粒体中, 这些片状嵴多数垂直于线粒体长轴;管状排列的线粒体嵴则主要出现 在原生动物和植物细胞的线粒体中。有研究发现,睾丸间质细胞中既 存在层状嵴也存在管状嵴。 ◼ 线粒体嵴上有许多有柄小球体,即线粒体基粒(elementary particle), 基粒中含有ATP合酶,能利用呼吸链产生的能量合成三磷酸腺苷 (adenosine triphosphate, ATP)。所以需要较多能量的细胞,线粒 体嵴的数目一般也较多。但某些形态特殊的线粒体嵴由于没有ATP合酶, 所以不能合成ATP