()单击“运行结果”菜单,选择结果显示,记录最大扭矩T,屈服扭矩T (⑧)取下试件,观察断口: (9)实验完毕后,清理现场。 5.教学方式 教师现场指导,学生分组实验。 6.考核要求 规范完成实验步骤,真实记录实验数据,认真完成实验报告。 7.实践教学报告要求 ()依照真实记录的实验数据,完成数据分析: (2)字迹清晰,图表规范: (③)实验报告册须有实验教师当场签字,否则实验报告无效, 实验三纯弯梁正应力电测实验 1.本次实验的目的和要求 (1)测定梁在纯弯曲时横截面上正应力分布规律,并与理论计算结果比较,验证弯曲正 应力公式 (2)熟悉电阻应变仪的使用方法及电测实验的一般步骤。 2.实践内容或原理 梁在纯弯曲条件下,根据平面假设和纵向纤维间无挤压的假设,可得到梁横截面上任 点的正应力,计算公式为 a=M 3-1) 式中:M-为弯矩,【一为横截面对中性轴的惯性矩:y-为所求应力点至中性轴的距离。 实验采用CLDT-C型材料力学多功能实验台对合金钢矩形简支梁(E-21OGPa)结构模 型加载测试(如图41)。在梁两端距离支座a处的C、D两点对称地作用相同的载荷P,则 梁的C-D段为纯弯曲梁,其弯矩M=Pa,如图4-2所示。为了测量梁在纯弯曲时横截面上正 应力的分布规律,在梁的CD段沿梁侧面不同高度,平行于轴线贴有5片电阻应变片,R1、 R分别粘贴在顶部和底部,R2、R粘贴在y=±以的位置,R在中性层处,当梁受弯曲时, 即可测出各点处轴向应变。由于纵向纤维间无挤压,根据单向应力状态胡克定律,各点处 的实验应力为: G=Es, (3-2) 16

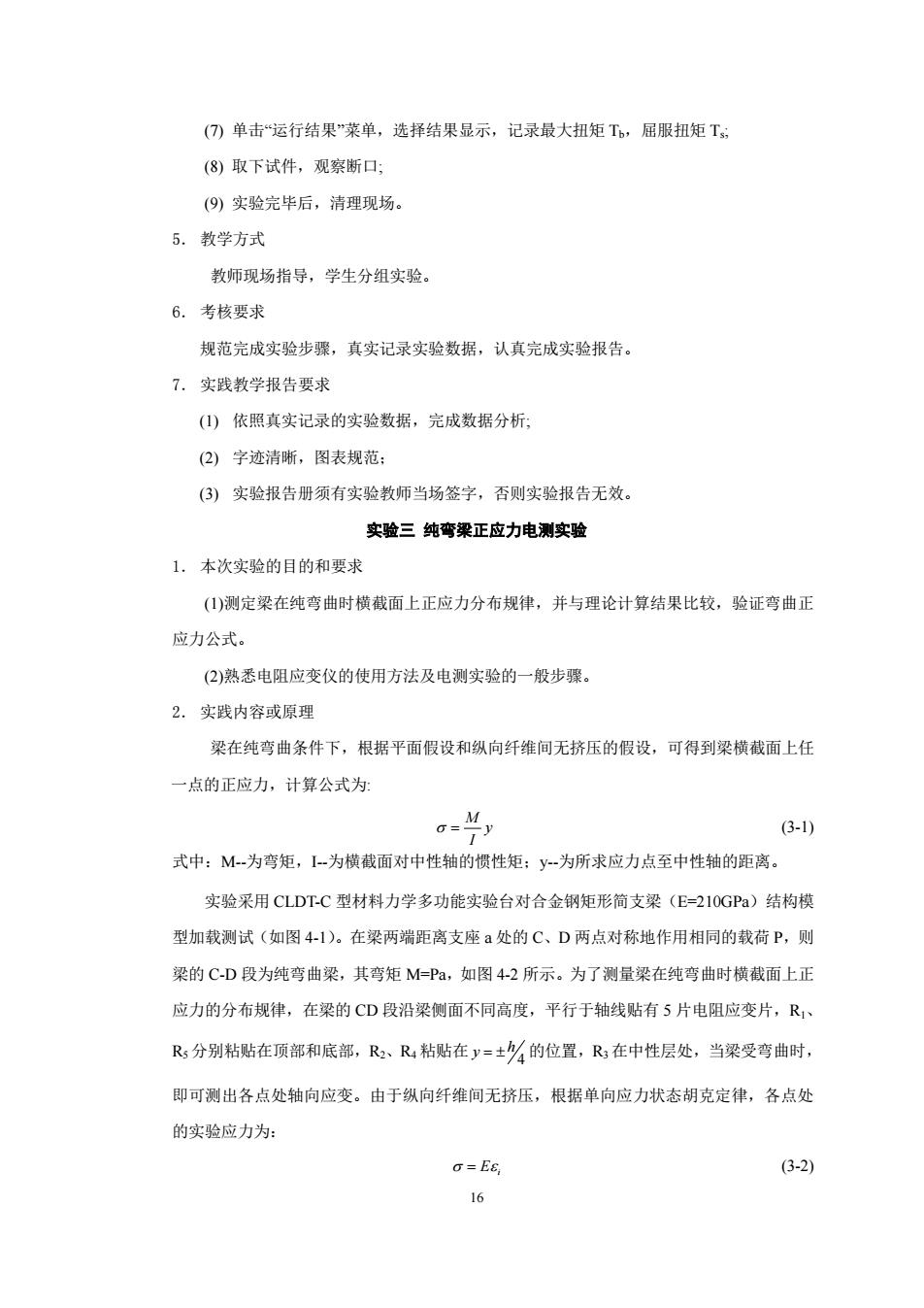

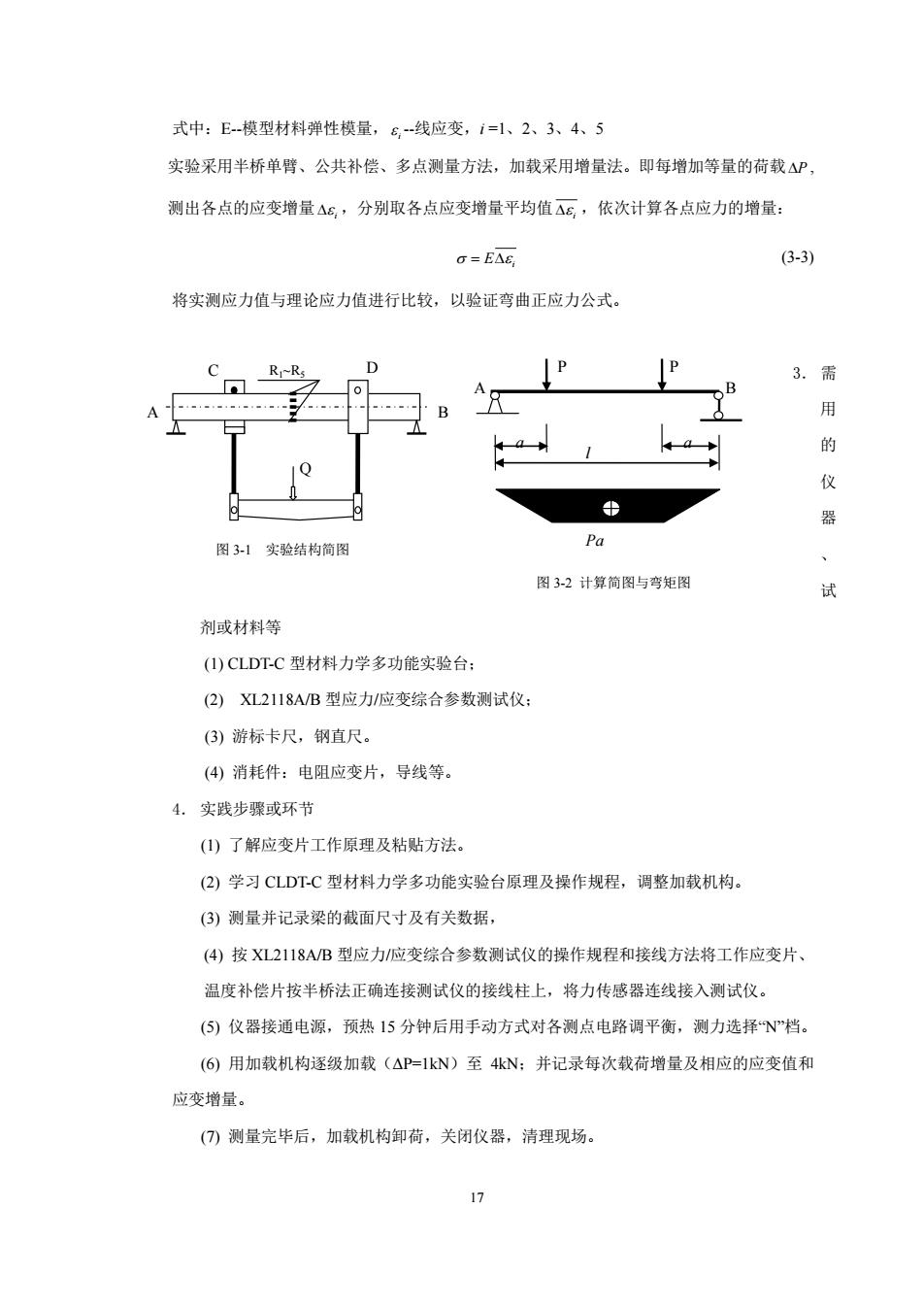

16 (7) 单击“运行结果”菜单,选择结果显示,记录最大扭矩 Tb,屈服扭矩 Ts ; (8) 取下试件,观察断口; (9) 实验完毕后,清理现场。 5. 教学方式 教师现场指导,学生分组实验。 6. 考核要求 规范完成实验步骤,真实记录实验数据,认真完成实验报告。 7. 实践教学报告要求 (1) 依照真实记录的实验数据,完成数据分析; (2) 字迹清晰,图表规范; (3) 实验报告册须有实验教师当场签字,否则实验报告无效。 实验三 纯弯梁正应力电测实验 1. 本次实验的目的和要求 (1)测定梁在纯弯曲时横截面上正应力分布规律,并与理论计算结果比较,验证弯曲正 应力公式。 (2)熟悉电阻应变仪的使用方法及电测实验的一般步骤。 2. 实践内容或原理 梁在纯弯曲条件下,根据平面假设和纵向纤维间无挤压的假设,可得到梁横截面上任 一点的正应力,计算公式为: M y I (3-1) 式中:M--为弯矩,I--为横截面对中性轴的惯性矩;y--为所求应力点至中性轴的距离。 实验采用 CLDT-C 型材料力学多功能实验台对合金钢矩形简支梁(E=210GPa)结构模 型加载测试(如图 4-1)。在梁两端距离支座 a 处的 C、D 两点对称地作用相同的载荷 P,则 梁的 C-D 段为纯弯曲梁,其弯矩 M=Pa,如图 4-2 所示。为了测量梁在纯弯曲时横截面上正 应力的分布规律,在梁的 CD 段沿梁侧面不同高度,平行于轴线贴有 5 片电阻应变片,R1、 R5 分别粘贴在顶部和底部,R2、R4 粘贴在 4 h y 的位置,R3 在中性层处,当梁受弯曲时, 即可测出各点处轴向应变。由于纵向纤维间无挤压,根据单向应力状态胡克定律,各点处 的实验应力为: E i (3-2)

式中:E-模型材料弹性模量,6-线应变,i=1、2、3、4、5 实验采用半桥单臂、公共补偿、多点测量方法,加载采用增量法。即每增加等量的荷载△P 测出各点的应变增量△S,分别取各点应变增量平均值△5,依次计算各点应力的增量: G=EAE (3-3) 将实测应力值与理论应力值进行比较,以验证弯曲正应力公式。 R.-R P P 3. B 多 仪 图31实验结构简图 Pa 图32计算简图与弯矩图 剂或材料等 (1)CLDT-C型材料力学多功能实验台: (2)XL2118AB型应力/应变综合参数测试仪: (3)游标卡尺,钢直尺。 (④消耗件:电阻应变片,导线等。 4.实践步骤或环节 ()了解应变片工作原理及粘贴方法。 (2)学习CLDT-C型材料力学多功能实验台原理及操作规程,调整加载机构, (③)测量并记录梁的截面尺寸及有关数据, (4)按XL2118AB型应力应变综合参数测试仪的操作规程和接线方法将工作应变片、 温度补偿片按半桥法正确连接测试仪的接线柱上,将力传感器连线接入测试仪。 (⑤)仪器接通电源,预热15分钟后用手动方式对各测点电路调平衡,测力选择N档, (6)用加载机构逐级加载(AP-1kN)至4kN;并记录每次载荷增量及相应的应变值和 应变增量。 ()测量完毕后,加载机构卸荷,关闭仪器,清理现场。 17

17 式中:E--模型材料弹性模量, i --线应变,i =1、2、3、4、5 实验采用半桥单臂、公共补偿、多点测量方法,加载采用增量法。即每增加等量的荷载 P , 测出各点的应变增量 i ,分别取各点应变增量平均值 i ,依次计算各点应力的增量: E i (3-3) 将实测应力值与理论应力值进行比较,以验证弯曲正应力公式。 3. 需 用 的 仪 器 、 试 剂或材料等 (1) CLDT-C 型材料力学多功能实验台; (2) XL2118A/B 型应力/应变综合参数测试仪; (3) 游标卡尺,钢直尺。 (4) 消耗件:电阻应变片,导线等。 4. 实践步骤或环节 (1) 了解应变片工作原理及粘贴方法。 (2) 学习 CLDT-C 型材料力学多功能实验台原理及操作规程,调整加载机构。 (3) 测量并记录梁的截面尺寸及有关数据, (4) 按 XL2118A/B 型应力/应变综合参数测试仪的操作规程和接线方法将工作应变片、 温度补偿片按半桥法正确连接测试仪的接线柱上,将力传感器连线接入测试仪。 (5) 仪器接通电源,预热 15 分钟后用手动方式对各测点电路调平衡,测力选择“N”档。 (6) 用加载机构逐级加载(ΔP=1kN)至 4kN;并记录每次载荷增量及相应的应变值和 应变增量。 (7) 测量完毕后,加载机构卸荷,关闭仪器,清理现场。 Q A B C R1~R5 D P P A B a a l Pa 图 3-1 实验结构简图 图 3-2 计算简图与弯矩图

5.教学方式 教师现场指导,学生分组实验。 6.考核要求 规范完成实验步骤,真实记录实验数据,认真完成实验报告。 7.实践教学报告要求 ()依照真实记录的实验数据,完成数据分析: (②)字迹清晰,图表规范: (③)实验报告册须有实验教师当场签字,否则实验报告无效, 实验四弯扭组合变形梁主应力测定 1.本次实验的目的和要求 (山)用电测方法测定弯扭组合变形梁主应力大小及方向: (2)掌握主应力大小及方向的理论和实测计算公式,并进行比较计算其误差值: (3)掌握电阻应变花的应用。 2.实践内容或原理 实验用弯扭组合梁为一空心薄壁圆管,材料为合金铝,其弹性模量为:E=70GPa,μ=0.30, 横截面尺寸,外经D-40mm,内径d-34mm。其一端周定,另一端为加力臂端,梁的轴与 力臂端的轴线相互垂直,并且在同一水平面内。离悬臂端加载点的垂直距离250mm处H 截面为被测位置,如图51。在此处圆轴表面的上下的A、B两个被测位置上,每处粘贴一 枚三轴直角应变花,如图51所示。供不同的测试目的选用。 当加力臂端作用载荷P后,圆轴发生扭转与弯曲的组合变形,薄壁圆轴横截面上内力 有:弯矩、扭矩和剪力。在H截面的A被测点上,其单元体应力状态为平面应力状态,如 图4-2所示。 18

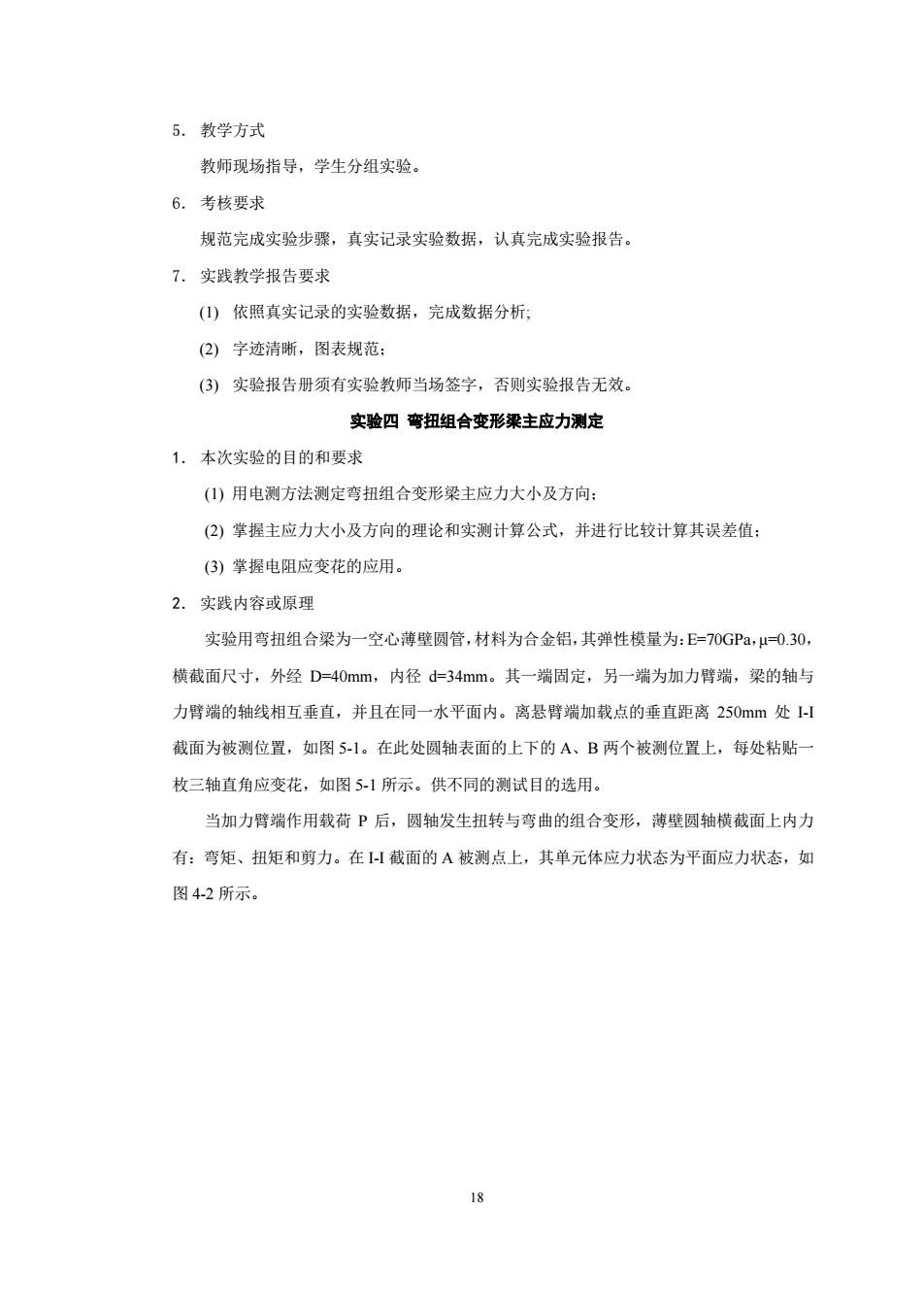

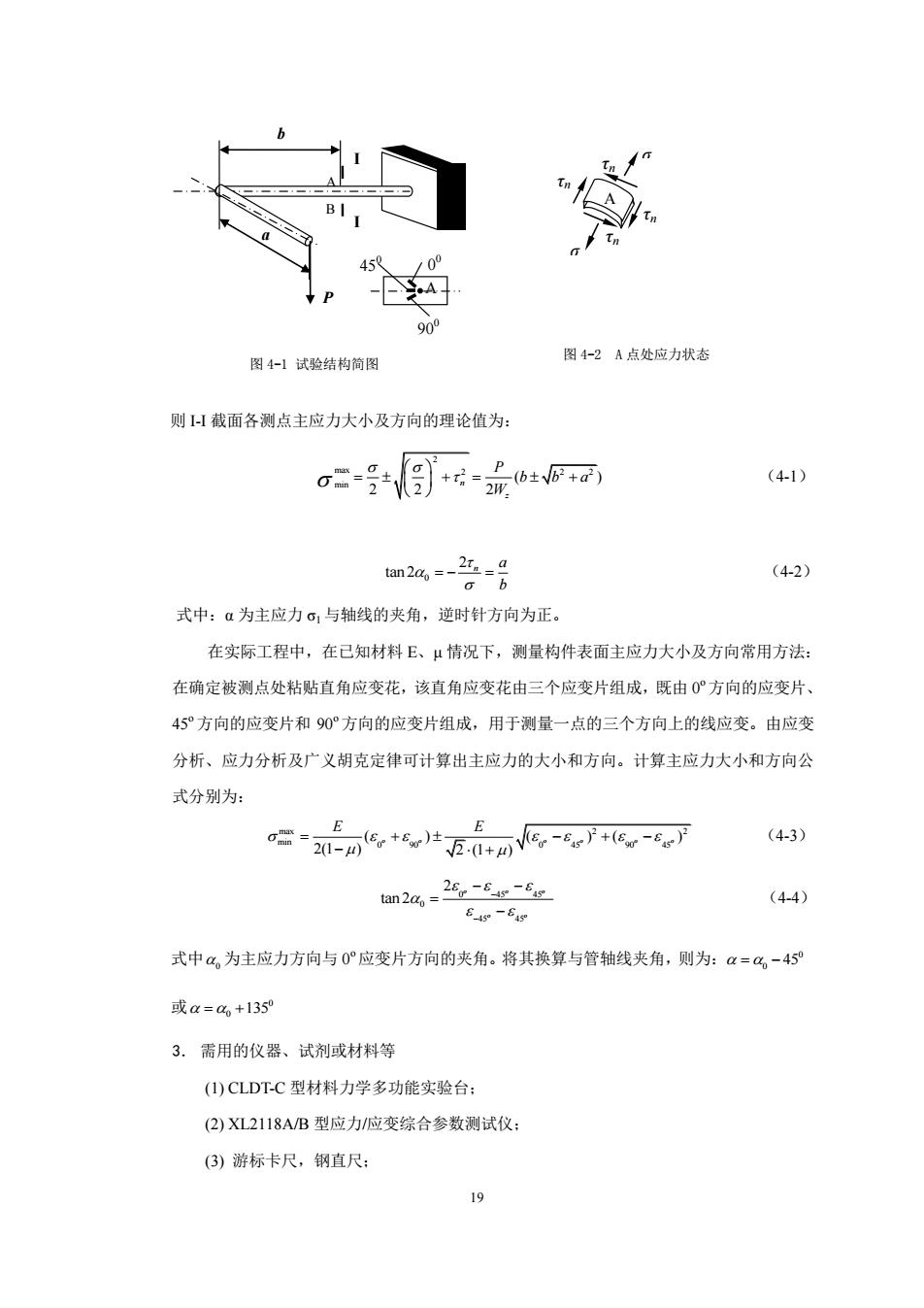

18 5. 教学方式 教师现场指导,学生分组实验。 6. 考核要求 规范完成实验步骤,真实记录实验数据,认真完成实验报告。 7. 实践教学报告要求 (1) 依照真实记录的实验数据,完成数据分析; (2) 字迹清晰,图表规范; (3) 实验报告册须有实验教师当场签字,否则实验报告无效。 实验四 弯扭组合变形梁主应力测定 1. 本次实验的目的和要求 (1) 用电测方法测定弯扭组合变形梁主应力大小及方向; (2) 掌握主应力大小及方向的理论和实测计算公式,并进行比较计算其误差值; (3) 掌握电阻应变花的应用。 2. 实践内容或原理 实验用弯扭组合梁为一空心薄壁圆管,材料为合金铝,其弹性模量为:E=70GPa,μ=0.30, 横截面尺寸,外经 D=40mm,内径 d=34mm。其一端固定,另一端为加力臂端,梁的轴与 力臂端的轴线相互垂直,并且在同一水平面内。离悬臂端加载点的垂直距离 250mm 处 I-I 截面为被测位置,如图 5-1。在此处圆轴表面的上下的 A、B 两个被测位置上,每处粘贴一 枚三轴直角应变花,如图 5-1 所示。供不同的测试目的选用。 当加力臂端作用载荷 P 后,圆轴发生扭转与弯曲的组合变形,薄壁圆轴横截面上内力 有:弯矩、扭矩和剪力。在 I-I 截面的 A 被测点上,其单元体应力状态为平面应力状态,如 图 4-2 所示

A 图41试验结构简图 图4-2A点处应力状态 则H截面各测点主应力大小及方向的理论值为: 0-+图*-00 (41) (4-2 式中:α为主应力c,与轴线的夹角,逆时针方向为正。 在实际工程中,在己知材料E、μ情况下,测量构件表面主应力大小及方向常用方法: 在确定被测点处粘贴直角应变花,该直角应变花由三个应变片组成,既由0方向的应变片、 45°方向的应变片和90°方向的应变片组成,用于测量一点的三个方向上的线应变。由应变 分析、应力分析及广义胡克定律可计算出主应力的大小和方向。计算主应力大小和方向公 式分别为: (4-3) m2%-25,-8r-6n (44) 式中,为主应力方向与0°应变片方向的夹角。将其换算与管轴线夹角,则为:a=%,-45 或a=a+135 3.需用的仪器、试剂或材料等 ()CLDT-C型材料力学多功能实验台: (②)XL2I18AVB型应力/应变综合参数测试仪: ()游标卡尺,钢直尺: 19

19 则 I-I 截面各测点主应力大小及方向的理论值为: 2 max 2 2 2 min ( ) 2 2 2 n z P b b a W (4-1) 0 2 tan 2 n a b (4-2) 式中:α 为主应力 σ1 与轴线的夹角,逆时针方向为正。 在实际工程中,在已知材料 E、μ 情况下,测量构件表面主应力大小及方向常用方法: 在确定被测点处粘贴直角应变花,该直角应变花由三个应变片组成,既由 0 o方向的应变片、 45o 方向的应变片和 90o 方向的应变片组成,用于测量一点的三个方向上的线应变。由应变 分析、应力分析及广义胡克定律可计算出主应力的大小和方向。计算主应力大小和方向公 式分别为: max 2 2 min 0 90 0 45 90 45 ( ) ( ) ( ) 2(1 ) 2 (1 ) o o o o o o E E (4-3) 0 45 45 0 45 45 2 tan 2 o o o o o (4-4) 式中 0 为主应力方向与 0 o应变片方向的夹角。将其换算与管轴线夹角,则为: 0 0 45 或 0 0 135 3. 需用的仪器、试剂或材料等 (1) CLDT-C 型材料力学多功能实验台; (2) XL2118A/B 型应力/应变综合参数测试仪; (3) 游标卡尺,钢直尺; I I P b a A B A τn τn τn τn σ σ A 0 0 450 900 图 4-1 试验结构简图 图 4-2 A 点处应力状态

(4)消耗件:电阻应变花,导线等 4.实践步骤或环节 (①)记录梁(铝管)的截面尺寸及有关数据,按实验装置要求装好绳座,将加力架钢丝 绳与绳座联好: (2)将应变花的各应变片引出线及公共温度补偿片的导线按半桥测量法正确接入应力/应 变综合参数测试仪,力传感器输出线联接应力应变综合参数测试仪: (3)测试仪通电后预热15分钟,用手动方式对各测点电路调平衡,测力选择N档: (④摇动加载机构手轮对梁分别加载P=100,200,300N,记录应变花的应变值读数: (⑤测量完毕后,加载机构卸荷,关闭仪器,清理现场。 5.教学方式 教师现场指导,学生分组实验, 6.考核要求 规范完成实验步骤,真实记录实验数据,认真完成实验报告。 7.实践教学报告要求 ()依照真实记录的实验数据,完成数据分析 (2)字迹清晰,图表规范: (③)实验报告册须有实验教师当场签字,否则实验报告无效。 六、实践教学中应注意的问题 1.组织管理的要求 参照《力学实验室管理制度》执行。 2.对教师的要求: 参照《力学实验室管理制度》执行。 3.对学生的要求: ()严格遵守实验操作规范,保证人员和设备安全: (2)严禁携带食品、饮料进入实验室: (仔)执行严格的请假制度,不得无故缺席 (④)真实记录实验数据,严禁造假: (5)实验完成后,安排专人打扫卫生。 4.对教学基地、实验室和实验员的要求 20

20 (4) 消耗件:电阻应变花,导线等。 4. 实践步骤或环节 (1) 记录梁(铝管)的截面尺寸及有关数据,按实验装置要求装好绳座,将加力架钢丝 绳与绳座联好; (2) 将应变花的各应变片引出线及公共温度补偿片的导线按半桥测量法正确接入应力/应 变综合参数测试仪,力传感器输出线联接应力/应变综合参数测试仪; (3) 测试仪通电后预热 15 分钟,用手动方式对各测点电路调平衡,测力选择“N”档; (4) 摇动加载机构手轮对梁分别加载 P = 100,200,300N,记录应变花的应变值读数; (5) 测量完毕后,加载机构卸荷,关闭仪器,清理现场。 5. 教学方式 教师现场指导,学生分组实验。 6. 考核要求 规范完成实验步骤,真实记录实验数据,认真完成实验报告。 7. 实践教学报告要求 (1) 依照真实记录的实验数据,完成数据分析; (2) 字迹清晰,图表规范; (3) 实验报告册须有实验教师当场签字,否则实验报告无效。 六、实践教学中应注意的问题 1.组织管理的要求: 参照《力学实验室管理制度》执行。 2.对教师的要求: 参照《力学实验室管理制度》执行。 3.对学生的要求: (1) 严格遵守实验操作规范,保证人员和设备安全; (2) 严禁携带食品、饮料进入实验室; (3) 执行严格的请假制度,不得无故缺席; (4) 真实记录实验数据,严禁造假; (5) 实验完成后,安排专人打扫卫生。 4.对教学基地、实验室和实验员的要求: