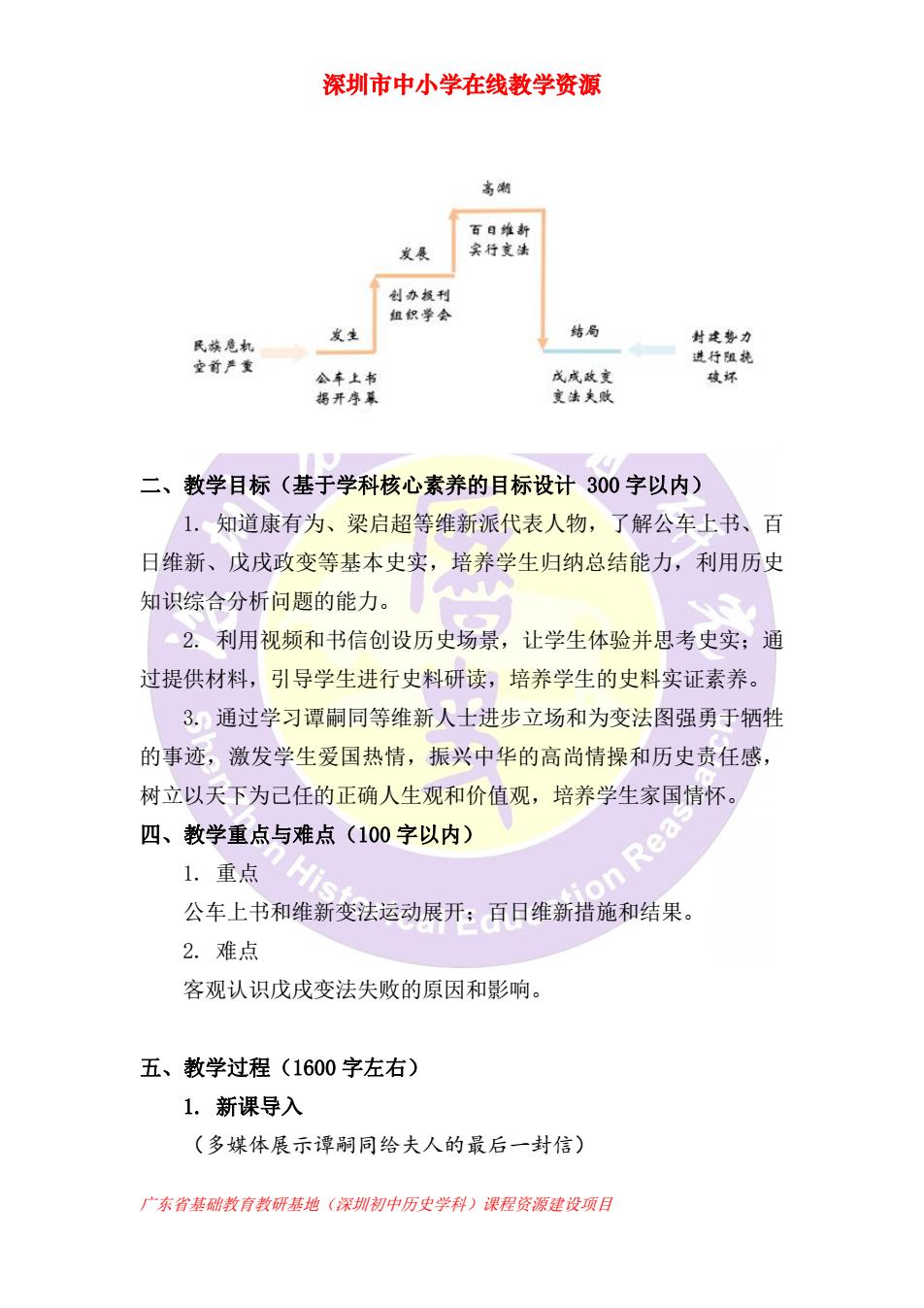

深圳市中小学在线教学资源 教学设计(2500字左右) 教材:《中国历史》(统编教材八年级上册) 单元:第二单元近代化的早期探索与民族危机的加刷 课题:第6课戊戌变法 授课人:光明区公明中学 叶敏 审核人:深圳实验光明学校陈泽群 教学分析(500字以内) 1.本课的单元地位分析 《戊戌变法》是中国近代史第二单元第六课内容,主要介绍了 戊戌变法从发生、发展、高潮最后到失败的艰难历程,重点叙述了 变法中的几个典型事件,从而描绘出以康有为、梁启超为代表的资 产阶级维新派试图通过发展资本主义来挽救民族危亡这一画面。本 课在本单元中具有承上启下的作用,与上一课《洋务运动》,下一课 《辛亥革命》和《新文化运动》贯穿起来,形成中国近代化探索的 一条重要历史主线。 s 2.课标与本课子目呈现方式分析 Re 本课课标要求是:知道康有为、梁启超等维新派代表人物,了 解公百日维新的主要史实。其中教材第一子目康有为与公车上书主 要讲述戊戌变法的背景、代表人物及影响,对应的是课程标准第一 个要求“知道康有为、梁启超等维新派代表人物”,使学生知道公车 上书拉开了戊戌变法的序幕;教材第二个子目百日维新主要讲述戊 戌变法的主要措施,失败的原因和意义,对应的课程标准是“了解 公百日维新的主要史实”部分。 3.本课教学内容的逻辑结构分析 广东省基础教育教研基地(深圳初中历史学科)课程资源建设项目

深圳市中小学在线教学资源 广东省基础教育教研基地(深圳初中历史学科)课程资源建设项目 教学设计(2500 字左右) 教材:《中国历史》(统编教材 八年级上册) 单元:第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧 课题:第 6 课 戊戌变法 授课人:光明区公明中学 叶 敏 审核人:深圳实验光明学校 陈泽群 一、 教学分析(500 字以内) 1. 本课的单元地位分析 《戊戌变法》是中国近代史第二单元第六课内容,主要介绍了 戊戌变法从发生、发展、高潮最后到失败的艰难历程,重点叙述了 变法中的几个典型事件,从而描绘出以康有为、梁启超为代表的资 产阶级维新派试图通过发展资本主义来挽救民族危亡这一画面。本 课在本单元中具有承上启下的作用,与上一课《洋务运动》,下一课 《辛亥革命》和《新文化运动》贯穿起来, 形成中国近代化探索的 一条重要历史主线。 2. 课标与本课子目呈现方式分析 本课课标要求是:知道康有为、梁启超等维新派代表人物,了 解公百日维新的主要史实。其中教材第一子目康有为与公车上书主 要讲述戊戌变法的背景、代表人物及影响,对应的是课程标准第一 个要求“知道康有为、梁启超等维新派代表人物”,使学生知道公车 上书拉开了戊戌变法的序幕;教材第二个子目百日维新主要讲述戊 戌变法的主要措施,失败的原因和意义,对应的课程标准是“了解 公百日维新的主要史实”部分。 3. 本课教学内容的逻辑结构分析

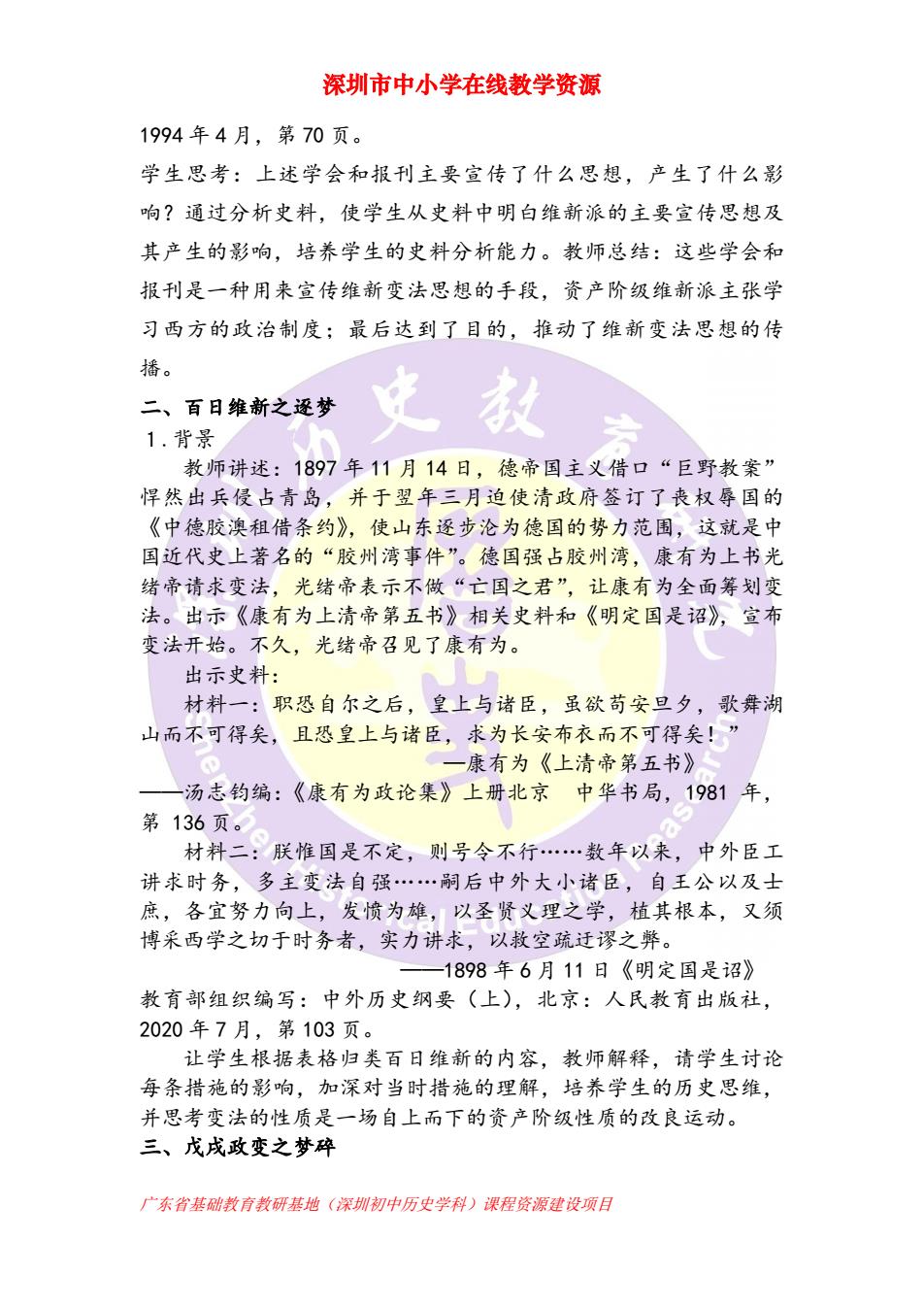

深圳市中小学在线教学资源 高潮 百日维新 发曼 实行变法 创办报利 血织学会 民族危机 发生 结局 封建势力 空前严重 进行阻烧 公车上书 戊成政变 破坏 揭开序莱 变法夫败 二、教学目标(基于学科核心素养的目标设计300字以内) 1.知道康有为、梁启超等维新派代表人物,了解公车上书、百 日维新、戊戌政变等基本史实,培养学生归纳总结能力,利用历史 知识综合分析问题的能 。 2.利用视频和书信创设历史场景,让学生体验并思考史实;通 过提供材料,引导学生进行史料研读,培养学生的史料实证素养。 3.。通过学习谭嗣同等维新人士进步立场和为变法图强勇于牺牲 的事迹,激发学生爱国热情,振兴中华的高尚情操和历史责任感, 树立以天下为己任的正确人生观和价值观,培养学生家国情怀。 四、教学重点与难点(100字以内) 1.重点 on Reas 公车上书和维新变法运动展开;百日维新措施和结果。 2.难点 客观认识戊戌变法失败的原因和影响。 五、教学过程(1600字左右) 1.新课导入 (多媒体展示谭嗣同给夫人的最后一封信) 广东省基础教育教研基地(深圳初中历史学科)课程资源建设项目

深圳市中小学在线教学资源 广东省基础教育教研基地(深圳初中历史学科)课程资源建设项目 二、教学目标(基于学科核心素养的目标设计 300 字以内) 1. 知道康有为、梁启超等维新派代表人物,了解公车上书、百 日维新、戊戌政变等基本史实,培养学生归纳总结能力,利用历史 知识综合分析问题的能力。 2. 利用视频和书信创设历史场景,让学生体验并思考史实;通 过提供材料,引导学生进行史料研读,培养学生的史料实证素养。 3. 通过学习谭嗣同等维新人士进步立场和为变法图强勇于牺牲 的事迹,激发学生爱国热情,振兴中华的高尚情操和历史责任感, 树立以天下为己任的正确人生观和价值观,培养学生家国情怀。 四、教学重点与难点(100 字以内) 1. 重点 公车上书和维新变法运动展开;百日维新措施和结果。 2. 难点 客观认识戊戌变法失败的原因和影响。 五、教学过程(1600 字左右) 1. 新课导入 (多媒体展示谭嗣同给夫人的最后一封信)

深圳市中小学在线教学资源 闰妻如面:结缡十五年,原约相守以死,我今背盟矣!手写此 信,我尚为世间一人;君看此信,我已成阴曹一鬼,死生契阔,亦 复何言。惟念此身虽去、此情不渝,小我虽灭、大我常存。生生世 世,同住莲花,如比迎陵毗迦同命鸟,比翼双飞,亦可互嘲。愿君 视荣华如梦幻、视死辱为常事,无喜无悲,听其自然。… 戊戌八月九日嗣同。 一李敖:《潭嗣同全集》,天津:天津古籍出版社,2016年10 月,第490页。 提出问题:1、谭嗣同与夫人感情如何?2、请从信中找出:在 国家民族大义和爱情面前,谭嗣同如何选择?3、作为变法流血第一 人,谭嗣同的慷慨就义能换回更多中国人的觉醒吗?通过设问,激 发学生的探究欲望,由此导入新课。 2.正课讲授 一、公车上书之梦起 (人物扫描康有为) 展示康有为生平时间轴,(1858年出生于广东南海县官僚家 庭,5岁背唐诗,学习《四书》,5岁到19岁之间“大肆力于群 书”,22岁开始广泛接触西学,31岁第一次上书请求变法,但失 败,34岁创“万木草堂”,1895年进京参加会试) 一梁启超:《康有为传》楼宇烈整理《康南海自编年谱》 中华书局,1992年9月,第239、7-9页。 Re 通过PPT呈现和教师讲述的方式,使学生了解康有为生平,理 解其组织公车上书的个人原因。1895年中日甲午战争,中国签订了 丧权辱国的《马关条约》,中国半殖民地半封建化程度大大加深,民 族危机空前严重。签订条约的消息传到北京后,康有为联合一千多 名举人公车上书。 出示史料: “具呈举人康祖诒等,为安危大计,乞下明诏,行大赏罚,迁 都练兵,变通新法,以塞和款而拒外夷,保疆土而延国命…” 广东省基础教育教研基地(深圳初中历史学科)课程资源建设项目

深圳市中小学在线教学资源 广东省基础教育教研基地(深圳初中历史学科)课程资源建设项目 闰妻如面:结缡十五年,原约相守以死,我今背盟矣!手写此 信,我尚为世间一人;君看此信,我已成阴曹一鬼,死生契阔,亦 复何言。惟念此身虽去、此情不渝,小我虽灭、大我常存。生生世 世,同住莲花,如比迎陵毗迦同命鸟,比翼双飞,亦可互嘲。愿君 视荣华如梦幻、视死辱为常事,无喜无悲,听其自然。…… 戊戌八月九日 嗣同。 ——李敖:《谭嗣同全集》,天津:天津古籍出版社,2016 年 10 月,第 490 页。 提出问题:1、谭嗣同与夫人感情如何?2、请从信中找出:在 国家民族大义和爱情面前,谭嗣同如何选择?3、作为变法流血第一 人,谭嗣同的慷慨就义能换回更多中国人的觉醒吗?通过设问,激 发学生的探究欲望,由此导入新课。 2. 正课讲授 一、公车上书之梦起 (人物扫描康有为) 展示康有为生平时间轴,(1858 年出生于广东南海县官僚家 庭,5 岁背唐诗,学习《四书》,5 岁到 19 岁之间“大肆力于群 书”,22 岁开始广泛接触西学,31 岁第一次上书请求变法,但失 败,34 岁创“万木草堂”,1895 年进京参加会试) ——梁启超 :《康有为传 》楼宇烈整理 《康南海自编年谱》 中 华书局 ,1992 年 9 月,第 239、7-9 页。 通过 PPT 呈现和教师讲述的方式,使学生了解康有为生平,理 解其组织公车上书的个人原因。1895 年中日甲午战争,中国签订了 丧权辱国的《马关条约》,中国半殖民地半封建化程度大大加深,民 族危机空前严重。签订条约的消息传到北京后,康有为联合一千多 名举人公车上书。 出示史料: “具呈举人康祖诒等,为安危大计,乞下明诏,行大赏罚,迁 都练兵,变通新法,以塞和款而拒外夷,保疆土而延国命……

深圳市中小学在线教学资源 一康有为《上清帝第二书》 汤志钧编:《康有为政论集》上册北京中华书局,1981 年,第114页。 (2)通过阅读史料,找出公车上书的内容主要是迁都、变法、 拒和。教师总结:虽然上书不达,但却轰动了京、沪,揭开了维新 变法的序幕。康、梁带着对国势的沉痛、救国的迫切、变法的热 衷、自强的思虑,继续为变法而奔走呼号(从而引导学生理解公车 上书的意义)。公车上书失败后,从1895年夏到1898年春,维新派 积极组织学会,创办报刊。鼓励学生快速在教材上找到维新派创立 的报刊,教师总结向学生提问:这里面最有影响力的报纸是哪些 呢?最后总结出是《时务报》、《国闻报》。 出示史料 材料如下:“法者,天下之公器也:变者,天下之公理也…变 亦变,不变亦变。”一梁启超《变法通议》:“《国闻报》何为而设 也?曰:将以求通焉耳。夫通之道有二:一曰通上下之情,一曰通 中外之故。” ——严复《国闻报》。 一教育部组织编写:中国历史八年级上册,北京: 人民教育 出版社,2019年7月,第29页。 出示史料: Reas 材料一:这些时报虽然没有送到光绪皇帝手里,但因为内容痛 切,在北京的一些官员和士大夫辗转传抄,天津、上海的报纸公开 刊载,因此流传颇广,影响颇大。 一一李侃:《中国近代史1840一1919》,北京:中华书局, 1994年4月,第74页。 材料二:维新派兴创办报刊、成立学堂、学会,使当时“家家 言时务”、“人人谈西学”蔚然成风… 一一李侃:《中国近代史1840一1919》,北京:中华书局, 广东省基础教育教研基地(深圳初中历史学科)课程资源建设项目

深圳市中小学在线教学资源 广东省基础教育教研基地(深圳初中历史学科)课程资源建设项目 —康有为《上清帝第二书》 ——汤志钧编:《康有为政论集》上册北京 中华书局,1981 年,第 114 页。 (2)通过阅读史料,找出公车上书的内容主要是迁都、变法、 拒和。教师总结:虽然上书不达,但却轰动了京、沪,揭开了维新 变法的序幕。康、梁带着对国势的沉痛、救国的迫切、变法的热 衷、自强的思虑,继续为变法而奔走呼号(从而引导学生理解公车 上书的意义)。公车上书失败后,从 1895 年夏到 1898 年春,维新派 积极组织学会,创办报刊。鼓励学生快速在教材上找到维新派创立 的报刊,教师总结向学生提问:这里面最有影响力的报纸是哪些 呢?最后总结出是《时务报》、《国闻报》。 出示史料 材料如下:“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也……变 亦变,不变亦变。”—梁启超《变法通议》;“《国闻报》何为而设 也?曰:将以求通焉耳。夫通之道有二:一曰通上下之情,一曰通 中外之故。” ——严复《国闻报》。 ——教育部组织编写:中国历史八年级上册,北京:人民教育 出版社,2019 年 7 月,第 29 页。 出示史料: 材料一:这些时报虽然没有送到光绪皇帝手里,但因为内容痛 切,在北京的一些官员和士大夫辗转传抄,天津、上海的报纸公开 刊载,因此流传颇广,影响颇大。 ——李侃:《中国近代史 1840—1919》,北京:中华书局, 1994 年 4 月,第 74 页。 材料二:维新派兴创办报刊、成立学堂、学会,使当时“家家 言时务”、“人人谈西学”蔚然成风…… ——李侃:《中国近代史 1840—1919》,北京:中华书局

深圳市中小学在线教学资源 1994年4月,第70页。 学生思考:上述学会和报刊主要宣传了什么思想,产生了什么影 响?通过分析史料,使学生从史料中明白维新派的主要宣传思想及 其产生的影响,培养学生的史料分析能力。教师总结:这些学会和 报刊是一种用来宣传维新变法思想的手段,资产阶级维新派主张学 习西方的政治制度;最后达到了目的,推动了维新变法思想的传 播。 二、百日维新之逐梦 1.背景 教师讲述:1897年11月14日,德帝国主义借口“巨野教案” 悍然出兵侵占青岛,并于翌年三月迫使清政府签订了丧权辱国的 《中德胶澳租借条约》,使山东逐步沦为德国的势力范围,这就是中 国近代史上著名的“胶州湾事件”。德国强占胶州湾,康有为上书光 绪帝请求变法,光绪帝表示不做“亡国之君”,让康有为全面筹划变 法。出示《康有为上清帝第五书》相关史料和《明定国是诏》,宣布 变法开始。不久,光绪帝召见了康有为。 出示史料: 材料一:职恐自尔之后,皇上与诸臣,虽欲苟安旦夕,歌舞湖 山而不可得矣, 且恐皇上与诸臣,求为长安布衣而不可得矣!” 0 一 康有为《上清帝第五书》 汤志钧编:《康有为政论集》上册北京中华书局,1981年, 第136页。 材料二:朕惟国是不定,则号令不行…数年以来,中外臣工 讲求时务,多主变法自强…嗣后中外大小诸臣,自王公以及士 庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须 博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。 —1898年6月11日《明定国是诏》 教育部组织编写:中外历史纲要(上),北京:人民教育出版社, 2020年7月,第103页。 让学生根据表格归类百日维新的内容,教师解释,请学生讨论 每条措施的影响,加深对当时措施的理解,培养学生的历史思维, 并思考变法的性质是一场自上而下的资产阶级性质的改良运动。 三、戊戌政变之梦碎 广东省基础教育教研基地(深圳初中历史学科)课程资源建设项目

深圳市中小学在线教学资源 广东省基础教育教研基地(深圳初中历史学科)课程资源建设项目 1994 年 4 月,第 70 页。 学生思考:上述学会和报刊主要宣传了什么思想,产生了什么影 响?通过分析史料,使学生从史料中明白维新派的主要宣传思想及 其产生的影响,培养学生的史料分析能力。教师总结:这些学会和 报刊是一种用来宣传维新变法思想的手段,资产阶级维新派主张学 习西方的政治制度;最后达到了目的,推动了维新变法思想的传 播。 二、百日维新之逐梦 1.背景 教师讲述:1897 年 11 月 14 日,德帝国主义借口“巨野教案” 悍然出兵侵占青岛,并于翌年三月迫使清政府签订了丧权辱国的 《中德胶澳租借条约》,使山东逐步沦为德国的势力范围,这就是中 国近代史上著名的“胶州湾事件”。德国强占胶州湾,康有为上书光 绪帝请求变法,光绪帝表示不做“亡国之君”,让康有为全面筹划变 法。出示《康有为上清帝第五书》相关史料和《明定国是诏》,宣布 变法开始。不久,光绪帝召见了康有为。 出示史料: 材料一:职恐自尔之后,皇上与诸臣,虽欲苟安旦夕,歌舞湖 山而不可得矣,且恐皇上与诸臣,求为长安布衣而不可得矣!” —康有为《上清帝第五书》 ——汤志钧编:《康有为政论集》上册北京 中华书局,1981 年, 第 136 页。 材料二:朕惟国是不定,则号令不行……数年以来,中外臣工 讲求时务,多主变法自强……嗣后中外大小诸臣,自王公以及士 庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须 博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。 ——1898 年 6 月 11 日《明定国是诏》 教育部组织编写:中外历史纲要(上),北京:人民教育出版社, 2020 年 7 月,第 103 页。 让学生根据表格归类百日维新的内容,教师解释,请学生讨论 每条措施的影响,加深对当时措施的理解,培养学生的历史思维, 并思考变法的性质是一场自上而下的资产阶级性质的改良运动。 三、戊戌政变之梦碎