JOURNAL OF NANJING UNIVERSITY Philosophy,Humanities and Social Sciences)Nol.2011 ·当代社会问题研究· 家安何处:当代城市青年的居住理想与居住现实 风笑天 (南京大学社会学院,南京210093) 摘要:城市青年住房问题及其相关现象在新世纪的第一个十年中引起社会的广泛关注,弄清 这些问题已成为目前学术界以及政府决策部门正确认识和合理解决城市住房问题所面临的一项重 要任务。调查分析发现,未婚青年对婚后的居住意愿以小家单独居住为主,其比例高达85%以上:已 婚青年实际单独居住的比例则在50%-60%之间,比未婚青年的意愿比例低30%左右,这反映出青 年的主观愿望与他们所能达到的客观现实之间尚存在明显的差距。中心大城市青年婚后小家单独 居住的比例明显低于普通中小城市,这在一定程度上折射出大城市高房价的影响。对于如何解决婚 后住房问题,未婚青年的意愿相对多元化,大约三分之一的青年表示需要依靠父母的经济支持来解 决,而已婚且单独居住的青年实际购买住房的比例则接近50%。 关键词:城市青年:住房:居住意愿:居住现状 基金项目:教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(06ZD0027) 一、问题与背景 城市青年住房问题及其相关现象在新世纪第一个十年中引起社会的广泛关注,与城市青年 房子问题密切相关的“蜗居”、“蚁族”等字眼也频繁出现在各种大众传播媒介和社会舆论中。有 学者指出。我国城市住房问题在很大程度和最终层次上是城市青年住房问题”(顾海兵,1999), 青年是如何与住房问题联系在一起的?青年住房又何以成为城市住房最主要的刚性需求之一 的?从社会学的观点来看,这或许是青年期社会化内容的一种必然结果。我们知道,青年期社会 化过程中有两项最重要的任务,这就是“成家立业”。与“立业”一样“成家”也是青年走向独立 的一个重要标志。而一旦青年结婚成家,住房问题、居住方式问题就会客观地摆在他们面前。房 子是家的物质基础“虽然我们每个人在生活中都离不开住房,也都有住房,但住房从本质上说似 乎也只属于家庭’,而不属于个人’”(风笑天、易松国,2000)。所以在一定程度上,安放小家的 住房实际上构成了青年的身心从其来源家庭走向定位家庭的客观条件和物质保障。 对于城市住房问题有学者指出,在住房的刚性需求中,主要有因拆迁导致的住房需求、因结 婚导致的住房需求以及因改善居住条件导致的住房需求三类,这三类刚性需求的“刚性渐减的顺 序是货币化的拆迁性需求、婚房需求、改善型需求”(钟庭军,2009)。青年结婚用房需求虽然比拆 迁导致的用房需求的刚性程度要弱,但其需求的量却可能远比前者高。问题是,目前城市青年结 婚用房的刚性需求涉及的面究竟有多大?弄清这一基本状况就成为目前学术界以及政府决策部 门正确认识和合理解决城市住房问题所面临的一项重要任务。 ?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publ73 House.All rights reserved.http://www.cnki.net

书 JOURNAL OF NANJING UNIVERSITY ( Philosophy,Humanities and Social Sciences) №1,2011 ·当代社会问题研究· 家安何处: 当代城市青年的居住理想与居住现实 风笑天 ( 南京大学 社会学院,南京 210093) 摘 要: 城市青年住房问题及其相关现象在新世纪的第一个十年中引起社会的广泛关注,弄清 这些问题已成为目前学术界以及政府决策部门正确认识和合理解决城市住房问题所面临的一项重 要任务。调查分析发现,未婚青年对婚后的居住意愿以小家单独居住为主,其比例高达 85% 以上; 已 婚青年实际单独居住的比例则在 50% - 60% 之间,比未婚青年的意愿比例低 30% 左右,这反映出青 年的主观愿望与他们所能达到的客观现实之间尚存在明显的差距。中心大城市青年婚后小家单独 居住的比例明显低于普通中小城市,这在一定程度上折射出大城市高房价的影响。对于如何解决婚 后住房问题,未婚青年的意愿相对多元化,大约三分之一的青年表示需要依靠父母的经济支持来解 决,而已婚且单独居住的青年实际购买住房的比例则接近 50% 。 关键词: 城市青年; 住房; 居住意愿; 居住现状 基金项目: 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目( 06JZD0027) 一、问题与背景 城市青年住房问题及其相关现象在新世纪第一个十年中引起社会的广泛关注,与城市青年 房子问题密切相关的“蜗居”、“蚁族”等字眼也频繁出现在各种大众传播媒介和社会舆论中。有 学者指出,“我国城市住房问题在很大程度和最终层次上是城市青年住房问题”( 顾海兵,1999) , 青年是如何与住房问题联系在一起的? 青年住房又何以成为城市住房最主要的刚性需求之一 的? 从社会学的观点来看,这或许是青年期社会化内容的一种必然结果。我们知道,青年期社会 化过程中有两项最重要的任务,这就是“成家立业”。与“立业”一样,“成家”也是青年走向独立 的一个重要标志。而一旦青年结婚成家,住房问题、居住方式问题就会客观地摆在他们面前。房 子是家的物质基础,“虽然我们每个人在生活中都离不开住房,也都有住房,但住房从本质上说似 乎也只属于‘家庭’,而不属于‘个人’”( 风笑天、易松国,2000) 。所以在一定程度上,安放小家的 住房实际上构成了青年的身心从其来源家庭走向定位家庭的客观条件和物质保障。 对于城市住房问题有学者指出,在住房的刚性需求中,主要有因拆迁导致的住房需求、因结 婚导致的住房需求以及因改善居住条件导致的住房需求三类,这三类刚性需求的“刚性渐减的顺 序是货币化的拆迁性需求、婚房需求、改善型需求”( 钟庭军,2009) 。青年结婚用房需求虽然比拆 迁导致的用房需求的刚性程度要弱,但其需求的量却可能远比前者高。问题是,目前城市青年结 婚用房的刚性需求涉及的面究竟有多大? 弄清这一基本状况就成为目前学术界以及政府决策部 门正确认识和合理解决城市住房问题所面临的一项重要任务。 73

正是在这种背景下,本文提出城市青年结婚后“家安何处”的问题。这一问题主要指向两个 南京大学学报 密切相关的方面:一是目前城市青年理想的和现实的居住方式是什么,即青年希望以及青年实际 上和谁住在一起?二是目前青年居住的房子是属于谁的,即青年是居住在属于自己的房子里,还 是居住在属于他人的房子里?需要特别说明的是,在这种提问中,青年的婚姻状况十分重要。因 为对于不同婚姻状况的青年来说“家”的含义并不一样:对于未婚青年来说家”往往就是父母 人 的家,因此青年结婚前,无论他是在读书还是已经参加了工作,房子的问题往往并不突出。如果 科 青年与父母生活在同一城市,一般情况下常常是和父母住在一起,或者说通常是住在属于父母的 房子里(当然,条件好的家庭也有未婚青年与父母分开居住的情况)。而对于已婚青年来说, 会 “家”首先是自己的小家;其次才是父母的家。换句话说,青年婚前的“家”与他们婚后的“家”是 学 不同的。作为青年新“家”建立的前提条件之一,住房首当其冲,即新的“家”有个“安放”在哪里 的问题。因此,本研究希望回答下列几个方面的问题:(1)未婚青年对结婚成家后如何居住是怎样 考虑的?即他们理想的居住方式是什么?(2)现实中那些已经结婚的青年实际的居住方式是什 么?(3)那些希望结婚后小家庭单独居住的未婚青年,打算如何解决小家独住的房子问题?(4) 年 现实中那些已经结婚同时又是单独居住的青年是如何解决房子问题的?弄清楚这些问题,不仅 期 可以对城市住房建设问题,特别是对解决当前城市青年住房难问题提供一定的参考:同时也可以 对深入研究当代城市青年的居住方式、生活方式以及相关的家庭关系、代际关系、老人赡养等问 题提供基础性的数据。 二、文献回顾 笔者通过CNK检索发现,国内学术刊物所发表的论文中,探讨居住方式的研究主要以老年 人、普通城市居民、流动人口等为对象且基本没有涉及住房问题。笔者以往的两项关于居住方式 的研究所关注的也只是第一代独生子女,同样没有涉及住房问题(风笑天,2006,2009)。而目前 以普通城市青年为对象、探讨城市青年居住方式以及与此相关的青年住房问题的经验研究则仅 有下面5项。 1984年广州青年研究会受广州市委研究室的委托,对青年结婚住房的意愿要求作了一次抽 样调查(广州市青年研究会,1985)。一方面,该调查时间较早,与目前的状况有着巨大差别(比 如,在当时的调查对象中,89%的人每月的经济收入在60元以下:当时社会的住房制度主要为单 位分配等);另一方面,该调查的回收率过低,调查方式也不严格,导致调查结果的质量和代表性 得不到保证。因此,该调查结果既无法反映目前青年的住房状况,也难以与当前青年的居住状况 进行比较。 曹小敬2007年从住房建筑和销售的角度,对大连市194位青年的购房需求进行了一项调 查。该调查的目标主要包括:什么样的人在近期需要购房:他们希望购买什么样的户型:他们对 住宅内部构造的要求是什么;他们对物业服务的要求如何:房地产公司应该采取什么样的销售手 段等等(曹小敬,2007)。由于该调查的内容主要围绕房地产销售方面的问题,没有涉及青年居住 当 的现状,再加上该调查的样本抽取方式比较随意(研究生抽100,街头拦截抽200,某工厂抽200), 代 研 样本回收率也过低(不足40%),所以,该项调查结果对回答本研究所关注的问题没有帮助。 胡珍等人对成都、深圳这两个城市青年购房者进行了一项调查研究。该研究主要集中于对 系 已购房青年在购房前后的行为、工作、生活及心理感受等方面进行对比。研究发现二者在生活质 列 量上有诸多的差异,并对产生这些差异的原因进行了分析(胡珍、吴银涛,2010)。由于该研究的 ?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publ74 House.All rights reserved.http://www.cnki.net

南 京 大 学 学 报 ︵哲 学 · 人 文 科 学 · 社 会 科 学 ︶ 二 〇 一 一 年 第 一 期 当 代 研 究 系 列 正是在这种背景下,本文提出城市青年结婚后“家安何处”的问题。这一问题主要指向两个 密切相关的方面: 一是目前城市青年理想的和现实的居住方式是什么,即青年希望以及青年实际 上和谁住在一起? 二是目前青年居住的房子是属于谁的,即青年是居住在属于自己的房子里,还 是居住在属于他人的房子里? 需要特别说明的是,在这种提问中,青年的婚姻状况十分重要。因 为对于不同婚姻状况的青年来说,“家”的含义并不一样: 对于未婚青年来说,“家”往往就是父母 的家,因此青年结婚前,无论他是在读书还是已经参加了工作,房子的问题往往并不突出。如果 青年与父母生活在同一城市,一般情况下常常是和父母住在一起,或者说通常是住在属于父母的 房子里( 当然,条件好的家庭也有未婚青年与父母分开居住的情况) 。而对于已婚青年来说, “家”首先是自己的小家; 其次才是父母的家。换句话说,青年婚前的“家”与他们婚后的“家”是 不同的。作为青年新“家”建立的前提条件之一,住房首当其冲,即新的“家”有个“安放”在哪里 的问题。因此,本研究希望回答下列几个方面的问题: ( 1) 未婚青年对结婚成家后如何居住是怎样 考虑的? 即他们理想的居住方式是什么? ( 2) 现实中那些已经结婚的青年实际的居住方式是什 么? ( 3) 那些希望结婚后小家庭单独居住的未婚青年,打算如何解决小家独住的房子问题? ( 4) 现实中那些已经结婚同时又是单独居住的青年是如何解决房子问题的? 弄清楚这些问题,不仅 可以对城市住房建设问题,特别是对解决当前城市青年住房难问题提供一定的参考; 同时也可以 对深入研究当代城市青年的居住方式、生活方式以及相关的家庭关系、代际关系、老人赡养等问 题提供基础性的数据。 二 、文献回顾 笔者通过 CNKI 检索发现,国内学术刊物所发表的论文中,探讨居住方式的研究主要以老年 人、普通城市居民、流动人口等为对象且基本没有涉及住房问题。笔者以往的两项关于居住方式 的研究所关注的也只是第一代独生子女,同样没有涉及住房问题( 风笑天,2006,2009) 。而目前 以普通城市青年为对象、探讨城市青年居住方式以及与此相关的青年住房问题的经验研究则仅 有下面 5 项。 1984 年广州青年研究会受广州市委研究室的委托,对青年结婚住房的意愿要求作了一次抽 样调查( 广州市青年研究会,1985) 。一方面,该调查时间较早,与目前的状况有着巨大差别( 比 如,在当时的调查对象中,89%的人每月的经济收入在 60 元以下; 当时社会的住房制度主要为单 位分配等) ; 另一方面,该调查的回收率过低,调查方式也不严格,导致调查结果的质量和代表性 得不到保证。因此,该调查结果既无法反映目前青年的住房状况,也难以与当前青年的居住状况 进行比较。 曹小敬 2007 年从住房建筑和销售的角度,对大连市 194 位青年的购房需求进行了一项调 查。该调查的目标主要包括: 什么样的人在近期需要购房; 他们希望购买什么样的户型; 他们对 住宅内部构造的要求是什么; 他们对物业服务的要求如何; 房地产公司应该采取什么样的销售手 段等等( 曹小敬,2007) 。由于该调查的内容主要围绕房地产销售方面的问题,没有涉及青年居住 的现状,再加上该调查的样本抽取方式比较随意( 研究生抽 100,街头拦截抽 200,某工厂抽 200) , 样本回收率也过低( 不足 40% ) ,所以,该项调查结果对回答本研究所关注的问题没有帮助。 胡珍等人对成都、深圳这两个城市青年购房者进行了一项调查研究。该研究主要集中于对 已购房青年在购房前后的行为、工作、生活及心理感受等方面进行对比。研究发现二者在生活质 量上有诸多的差异,并对产生这些差异的原因进行了分析( 胡珍、吴银涛,2010) 。由于该研究的 74

主要目的和关注焦点在于比较两市青年在购房前后生活质量的变化,因而未能涉及青年目前的 居住状况。同时,由于其调查对象全部是已经购房者,因而对于占青年更大部分的未购房者来 风笑天 说,研究结果也无法反映其住房和居住状况。 苗国以“置业观念与行为变迁”为线索,通过研究未来青年一代所面临的社会结构与制度变 家 迁,来探讨青年群体“蜗居之痛”的根源所在,但由于该研究依据少数个案,缺乏较大规模的定量 处 数据的分析,因而其研究更多的是“从可以利用的经验研究范式以及理论创新维度提出个人的研 当 究设想,以激发更多、更好的研究力量来关注这一社会热点问题”(苗国,2010),没有系统提供青 年居住状况的经验证据。 梦 市 张俊浦2008年对1973年以后出生的兰州市城市青年职工的住房状况进行了抽样调查,描 青 年 述了青年职工的住房所有权、住房结构类型、住房面积等,并对相关因素进行了分析,该调查结果 的 显示,青年职工买单位房的占25.1%,买商品房的占17%,合计买房的42.1%;租房的为29.3%; 与父母同住的15.3%(张俊浦,2009)。这是目前与本研究问题最为相关的一项研究,它在一定 理 想 程度上回答了目前“城市青年居住的房子是谁的”这一问题,为人们认识和了解青年住房的状况 与 提供了较好的帮助。但是,一方面由于该调查的样本仅取自兰州市,规模过小(仅235人),其结 居 果有一定的局限性:另一方面,该研究没有将未婚青年与已婚青年的住房状况进行区分和比较, 现 实 因而无法看出更为重要的青年结婚成家后的居住状况和趋势。 上述文献回顾表明,尽管大众媒介和文艺作品早已把青年的住房问题变成千百万人关注和 议论的热点,但学术界对这一问题的探讨却非常缺乏,特别是有关青年目前居住现状的经验研究 和定量描述几乎是空白。因此,利用大规模抽样调查所得到的数据资料对当前城市青年的居住 意愿和居住状况进行猫述和分析,无疑具有十分重要的意义。 三、研究设计 为了达到上述研究目标,本研究利用笔者2007年对全国12个城市2357名在职青年的调查 (文中称为2007年调查)以及2008年对全国5个大城市1216名已婚青年的调查(文中称为 2008年调查)所获得的数据进行探讨和分析。 2007年调查的对象是1976年及以后出生的城市在职青年,样本采用按比例分层的抽样方法 进行抽取。调查城市为12个不同区域、不同类型、不同规模、不同社会经济发达程度的城市。每 个城市采用统一的分层定比抽样的方法抽取200名各个行业的在职青年。调查采取自填问卷的 方式进行,由调查员将问卷发到被调查对象手中,尽可能按“集中填答,当场完成,当场检查, 当场回收”的方式完成。不能集中调查的单位,则分批进行或个别进行,但都尽量在同一天内完 成。调查共发出问卷2460份,收回有效问卷2357份,有效回收率为95.8%。①其中未婚青年 1613名,已婚青年723名,分别占69%与31%。 2008年调查的对象是“夫妻双方至少一方是在1975年及以后出生”的青年夫妇。考虑到目 前第一代独生子女结婚的比例在中心大城市中相对较高,而在普通中小城市相对较低的现实,为 当 保证实际抽样中有足够符合要求的抽样对象,研究选取了北京、上海、南京、武汉、成都五大中心 代 城市作为调查地点。具体抽样程序是:在每一城市中,简单随机抽取两个城区;每个城区简单随 社会 机抽取一个街道;每个街道简单随机抽取两个社区;每个社区中根据社区和计生部门的相关登记 研 ①该项周查的详细介绍见风笑天《独生子女父母的空巢期:何时开始?会有多良》,《社会科学》2009年第1期。 ?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publ75 House.All rights reserved.http://www.cnki.net

◇ 风 笑 天 家 安 何 处 当 代 城 市 青 年 的 居 住 理 想 与 居 住 现 实 当 代 社 会 问 题 研 究 主要目的和关注焦点在于比较两市青年在购房前后生活质量的变化,因而未能涉及青年目前的 居住状况。同时,由于其调查对象全部是已经购房者,因而对于占青年更大部分的未购房者来 说,研究结果也无法反映其住房和居住状况。 苗国以“置业观念与行为变迁”为线索,通过研究未来青年一代所面临的社会结构与制度变 迁,来探讨青年群体“蜗居之痛”的根源所在,但由于该研究依据少数个案,缺乏较大规模的定量 数据的分析,因而其研究更多的是“从可以利用的经验研究范式以及理论创新维度提出个人的研 究设想,以激发更多、更好的研究力量来关注这一社会热点问题”( 苗国,2010) ,没有系统提供青 年居住状况的经验证据。 张俊浦 2008 年对 1973 年以后出生的兰州市城市青年职工的住房状况进行了抽样调查,描 述了青年职工的住房所有权、住房结构类型、住房面积等,并对相关因素进行了分析,该调查结果 显示,青年职工买单位房的占 25. 1%,买商品房的占 17%,合计买房的 42. 1% ; 租房的为 29. 3% ; 与父母同住的 15. 3% ( 张俊浦,2009) 。这是目前与本研究问题最为相关的一项研究,它在一定 程度上回答了目前“城市青年居住的房子是谁的”这一问题,为人们认识和了解青年住房的状况 提供了较好的帮助。但是,一方面由于该调查的样本仅取自兰州市,规模过小( 仅 235 人) ,其结 果有一定的局限性; 另一方面,该研究没有将未婚青年与已婚青年的住房状况进行区分和比较, 因而无法看出更为重要的青年结婚成家后的居住状况和趋势。 上述文献回顾表明,尽管大众媒介和文艺作品早已把青年的住房问题变成千百万人关注和 议论的热点,但学术界对这一问题的探讨却非常缺乏,特别是有关青年目前居住现状的经验研究 和定量描述几乎是空白。因此,利用大规模抽样调查所得到的数据资料对当前城市青年的居住 意愿和居住状况进行描述和分析,无疑具有十分重要的意义。 三、研究设计 为了达到上述研究目标,本研究利用笔者 2007 年对全国 12 个城市 2 357 名在职青年的调查 ( 文中称为 2007 年调查) 以及 2008 年对全国 5 个大城市 1 216 名已婚青年的调查( 文中称为 2008 年调查) 所获得的数据进行探讨和分析。 2007 年调查的对象是 1976 年及以后出生的城市在职青年,样本采用按比例分层的抽样方法 进行抽取。调查城市为 12 个不同区域、不同类型、不同规模、不同社会经济发达程度的城市。每 个城市采用统一的分层定比抽样的方法抽取 200 名各个行业的在职青年。调查采取自填问卷的 方式进行,由调查员将问卷发到被调查对象手中,尽可能按“集中填答,当场完成,当场检查, 当场回收”的方式完成。不能集中调查的单位,则分批进行或个别进行,但都尽量在同一天内完 成。调查共发出问卷 2 460 份,收回有效问卷 2 357 份,有效回收率为 95. 8%。① 其中未婚青年 1 613 名,已婚青年 723 名,分别占 69%与 31%。 2008 年调查的对象是“夫妻双方至少一方是在 1975 年及以后出生”的青年夫妇。考虑到目 前第一代独生子女结婚的比例在中心大城市中相对较高,而在普通中小城市相对较低的现实,为 保证实际抽样中有足够符合要求的抽样对象,研究选取了北京、上海、南京、武汉、成都五大中心 城市作为调查地点。具体抽样程序是: 在每一城市中,简单随机抽取两个城区; 每个城区简单随 机抽取一个街道; 每个街道简单随机抽取两个社区; 每个社区中根据社区和计生部门的相关登记 75 ① 该项调查的详细介绍见风笑天: 《独生子女父母的空巢期: 何时开始? 会有多长?》,《社会科学》2009 年第 1 期

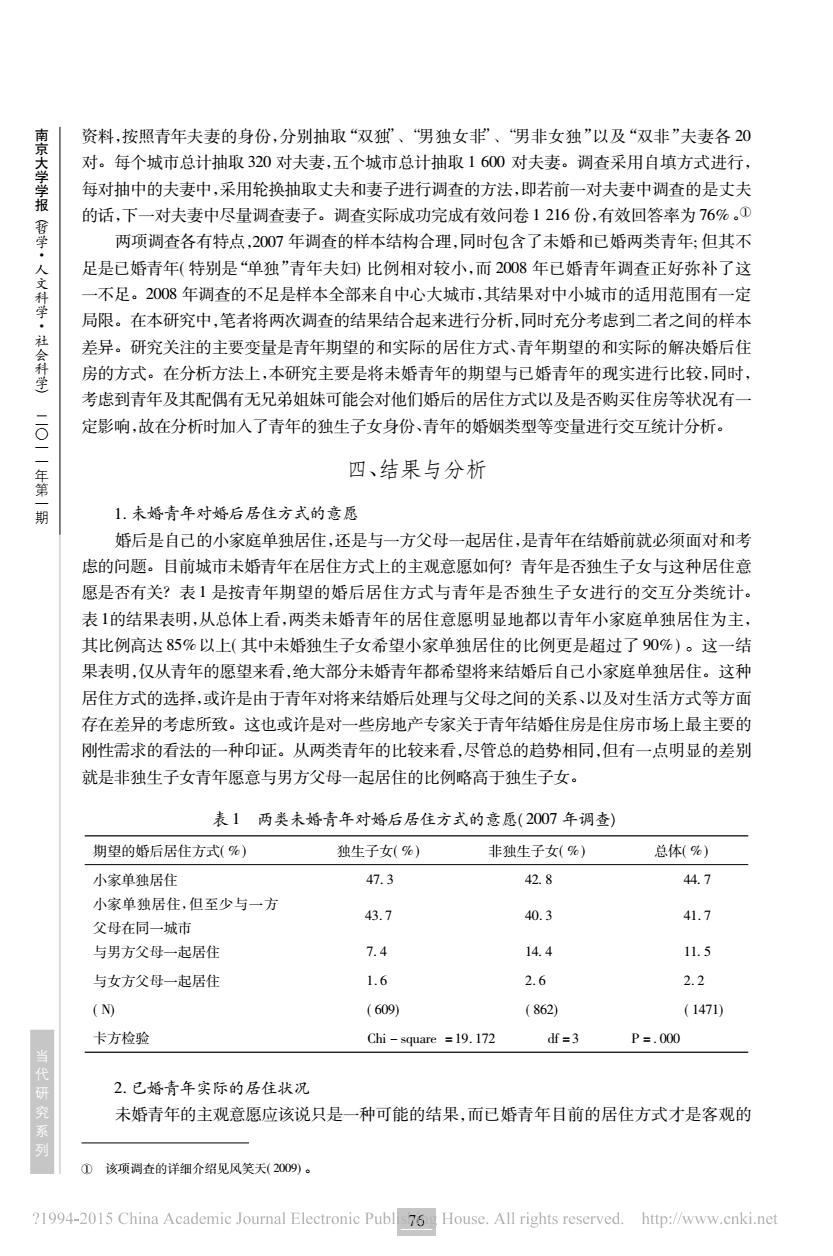

南京大学学 资料,按照青年夫妻的身份,分别抽取“双独、“男独女非”、“男非女独”以及“双非”夫妻各20 对。每个城市总计抽取320对夫妻,五个城市总计抽取1600对夫妻。调查采用自填方式进行, 每对抽中的夫妻中,采用轮换抽取丈夫和妻子进行调查的方法,即若前一对夫妻中调查的是丈夫 的话,下一对夫妻中尽量调查妻子。调查实际成功完成有效问卷1216份,有效回答率为76%。① 我 学 两项调查各有特点,2007年调查的样本结构合理,同时包含了未婚和已婚两类青年:但其不 人 足是已婚青年(特别是“单独”青年夫妇比例相对较小,而2008年已婚青年调查正好弥补了这 文 科 一不足。2008年调查的不足是样本全部来自中心大城市,其结果对中小城市的适用范围有一定 局限。在本研究中,笔者将两次调查的结果结合起来进行分析,同时充分考虑到二者之间的样本 会 差异。研究关注的主要变量是青年期望的和实际的居住方式、青年期望的和实际的解决婚后住 房的方式。在分析方法上,本研究主要是将未婚青年的期望与已婚青年的现实进行比较,同时, 学 考虑到青年及其配偶有无兄弟姐妹可能会对他们婚后的居住方式以及是否购买住房等状况有一 定影响,故在分析时加入了青年的独生子女身份、青年的婚姻类型等变量进行交互统计分析。 四、结果与分析 期 1.未婚青年对婚后居住方式的意愿 婚后是自己的小家庭单独居住,还是与一方父母一起居住,是青年在结婚前就必须面对和考 虑的问题。目前城市未婚青年在居住方式上的主观意愿如何?青年是否独生子女与这种居住意 愿是否有关?表1是按青年期望的婚后居住方式与青年是否独生子女进行的交互分类统计。 表1的结果表明,从总体上看,两类未婚青年的居住意愿明显地都以青年小家庭单独居住为主, 其比例高达85%以上(其中未婚独生子女希望小家单独居住的比例更是超过了90%)。这一结 果表明,仅从青年的愿望来看,绝大部分未婚青年都希望将来结婚后自己小家庭单独居住。这种 居住方式的选择,或许是由于青年对将来结婚后处理与父母之间的关系、以及对生活方式等方面 存在差异的考虑所致。这也或许是对一些房地产专家关于青年结婚住房是住房市场上最主要的 刚性需求的看法的一种印证。从两类青年的比较来看,尽管总的趋势相同,但有一点明显的差别 就是非独生子女青年愿意与男方父母一起居住的比例略高于独生子女。 表1两类未婚青年对婚后居住方式的意愿(2007年调查) 期望的婚后居住方式(%) 独生子女(%) 非独生子女(%) 总体(%) 小家单独居住 47.3 42.8 44.7 小家单独居住,但至少与一方 43.7 40.3 41.7 父母在同一城市 与男方父母一起居住 7.4 14.4 11.5 与女方父母一起居住 1.6 2.6 2.2 (N) (609) (862) (1471) 卡方检验 Chi-square =19.172 df=3 P=.000 当 研 2.已婚青年实际的居住状况 未婚青年的主观意愿应该说只是一种可能的结果,而已婚青年目前的居住方式才是客观的 系 列 ①该项调查的详细介绍见风笑天(2009)。 ?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publ 75 House.All rights reserved.http://www.cnki.net

南 京 大 学 学 报 ︵哲 学 · 人 文 科 学 · 社 会 科 学 ︶ 二 〇 一 一 年 第 一 期 当 代 研 究 系 列 资料,按照青年夫妻的身份,分别抽取“双独”、“男独女非”、“男非女独”以及“双非”夫妻各 20 对。每个城市总计抽取 320 对夫妻,五个城市总计抽取 1 600 对夫妻。调查采用自填方式进行, 每对抽中的夫妻中,采用轮换抽取丈夫和妻子进行调查的方法,即若前一对夫妻中调查的是丈夫 的话,下一对夫妻中尽量调查妻子。调查实际成功完成有效问卷 1 216 份,有效回答率为 76%。① 两项调查各有特点,2007 年调查的样本结构合理,同时包含了未婚和已婚两类青年; 但其不 足是已婚青年( 特别是“单独”青年夫妇) 比例相对较小,而 2008 年已婚青年调查正好弥补了这 一不足。2008 年调查的不足是样本全部来自中心大城市,其结果对中小城市的适用范围有一定 局限。在本研究中,笔者将两次调查的结果结合起来进行分析,同时充分考虑到二者之间的样本 差异。研究关注的主要变量是青年期望的和实际的居住方式、青年期望的和实际的解决婚后住 房的方式。在分析方法上,本研究主要是将未婚青年的期望与已婚青年的现实进行比较,同时, 考虑到青年及其配偶有无兄弟姐妹可能会对他们婚后的居住方式以及是否购买住房等状况有一 定影响,故在分析时加入了青年的独生子女身份、青年的婚姻类型等变量进行交互统计分析。 四、结果与分析 1. 未婚青年对婚后居住方式的意愿 婚后是自己的小家庭单独居住,还是与一方父母一起居住,是青年在结婚前就必须面对和考 虑的问题。目前城市未婚青年在居住方式上的主观意愿如何? 青年是否独生子女与这种居住意 愿是否有关? 表 1 是按青年期望的婚后居住方式与青年是否独生子女进行的交互分类统计。 表 1的结果表明,从总体上看,两类未婚青年的居住意愿明显地都以青年小家庭单独居住为主, 其比例高达 85%以上( 其中未婚独生子女希望小家单独居住的比例更是超过了 90% ) 。这一结 果表明,仅从青年的愿望来看,绝大部分未婚青年都希望将来结婚后自己小家庭单独居住。这种 居住方式的选择,或许是由于青年对将来结婚后处理与父母之间的关系、以及对生活方式等方面 存在差异的考虑所致。这也或许是对一些房地产专家关于青年结婚住房是住房市场上最主要的 刚性需求的看法的一种印证。从两类青年的比较来看,尽管总的趋势相同,但有一点明显的差别 就是非独生子女青年愿意与男方父母一起居住的比例略高于独生子女。 表 1 两类未婚青年对婚后居住方式的意愿( 2007 年调查) 期望的婚后居住方式( % ) 独生子女( % ) 非独生子女( % ) 总体( % ) 小家单独居住 47. 3 42. 8 44. 7 小家单独居住,但至少与一方 父母在同一城市 43. 7 40. 3 41. 7 与男方父母一起居住 7. 4 14. 4 11. 5 与女方父母一起居住 1. 6 2. 6 2. 2 ( N) ( 609) ( 862) ( 1471) 卡方检验 Chi - square = 19. 172 df = 3 P = . 000 2. 已婚青年实际的居住状况 未婚青年的主观意愿应该说只是一种可能的结果,而已婚青年目前的居住方式才是客观的 76 ① 该项调查的详细介绍见风笑天( 2009)

现实。因此,已婚青年的住房和居住现状,具有更为重要的现实意义。目前城市中的已婚青年实 风 际上是如何居住的呢?表2、表3分别是2007年和2008年调查的结果。由于已婚青年涉及夫妻 双方,因此,为了更好体现独生子女身份对青年居住方式的可能影响,笔者没有简单按照青年是 否独生子女来进行交互分析,而是根据夫妻双方的身份,将他们分为“双独夫妻”、“男独女非夫 安 妻”、“女独男非夫妻”和“双非夫妻”来进行交互分析。 处 表2不同夫妻类型的已婚青年实际居住方式交互统计(2007年调查) 当 代 婚后居住方式(%) 双独(%) 男独女非(%) 女独男非(%) 双非(%) 总体(%) 小家单独居住 59.8 50.0 65.8 67.3 64.4 市 青 与男方父母住在一起 29.9 43.2 14.5 24.8 25.8 的 与女方父母住在一起 6.0 6.8 15.8 3.2 5.5 其他方式 4.3 0.0 3.9 4.7 4.2 理 想 (9 (117) (44) (76) (379) (616) 与 卡方检验 Chi-square =32.775 df=9 P=.000 实 表3不同夫妻类型的已婚青年实际居住方式交互统计(2008年调查) 婚后居住方式(%) 双独(%) 男独女非(%) 女独男非(%) 双非(%) 总体(%) 小家单独居住 46.0 41.9 45.9 53.1 46.8 与男方父母住在一起 31.6 49.5 21.3 32.7 33.4 与女方父母住在一起 16.4 4.7 29.4 10.2 15.4 其他方式 6.0 4.0 3.4 4.0 4.4 (N) (335) (277 (296) (303) (1211) 卡方检验 Chi -square =106.86 df=9 P=.000 注:实际统计中,有29个已婚青年家庭与双方父母共同居住,现数据是减掉相应的29个重复计算结果后的 结果。 表2和表3的结果表明,从总体上看,城市青年婚后实际单独居住的比例大约在50%- 60%,比未婚青年的意愿比例要低20%-30%;而已婚青年与父母一起居住的比例大约在30% -50%之间,明显高于未婚青年的意愿比例。与表1中未婚青年的居住意愿进行对比,不难发 现,青年希望小家单独居住的意愿与他们所能实现的居住现实之间尚存在明显的差距。笔者分 析,造成这一现状的原因除了有赡养老人、照顾孙辈等考虑外,还在相当的程度上有青年缺乏购 买住房的能力这一客观原因的制约。这一点也可以从表3中总体与父母居住比例明显高于表2 中的同一比例中看出。它在一定程度上揭示出中心大城市青年婚后单独居住的意愿客观上受到 这些城市高房价的影响。相比之下,2007年的调查由于包含众多中小城市和中西部城市在内,其 平均的房价相对较低,青年婚后单独居住的比例就相对更高一些。 代 表2和表3中青年夫妇的婚姻类型与居住方式交互统计表明,“单独”家庭中的居住方式相 社会 对比较特殊。其特点是,在“男独女非”家庭中,与男方父母居住的比例显著高于与女方父母同住 的比例:也显著高于其他类型家庭中的同一比例:与女方父母同住的比例也显著低于其他类型家 研 庭中的同一比例:而在“女独男非”家庭中,与双方父母居住的比例却基本相当。且其与女方父母 ?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publ77 House.All rights reserved.http://www.cnki.net

◇ 风 笑 天 家 安 何 处 当 代 城 市 青 年 的 居 住 理 想 与 居 住 现 实 当 代 社 会 问 题 研 究 现实。因此,已婚青年的住房和居住现状,具有更为重要的现实意义。目前城市中的已婚青年实 际上是如何居住的呢? 表 2、表 3 分别是 2007 年和 2008 年调查的结果。由于已婚青年涉及夫妻 双方,因此,为了更好体现独生子女身份对青年居住方式的可能影响,笔者没有简单按照青年是 否独生子女来进行交互分析,而是根据夫妻双方的身份,将他们分为“双独夫妻”、“男独女非夫 妻”、“女独男非夫妻”和“双非夫妻”来进行交互分析。 表 2 不同夫妻类型的已婚青年实际居住方式交互统计( 2007 年调查) 婚后居住方式( % ) 双独( % ) 男独女非( % ) 女独男非( % ) 双非( % ) 总体( % ) 小家单独居住 59. 8 50. 0 65. 8 67. 3 64. 4 与男方父母住在一起 29. 9 43. 2 14. 5 24. 8 25. 8 与女方父母住在一起 6. 0 6. 8 15. 8 3. 2 5. 5 其他方式 4. 3 0. 0 3. 9 4. 7 4. 2 ( N) ( 117) ( 44) ( 76) ( 379) ( 616) 卡方检验 Chi - square = 32. 775 df = 9 P = . 000 表 3 不同夫妻类型的已婚青年实际居住方式交互统计( 2008 年调查) 婚后居住方式( % ) 双独( % ) 男独女非( % ) 女独男非( % ) 双非( % ) 总体( % ) 小家单独居住 46. 0 41. 9 45. 9 53. 1 46. 8 与男方父母住在一起 31. 6 49. 5 21. 3 32. 7 33. 4 与女方父母住在一起 16. 4 4. 7 29. 4 10. 2 15. 4 其他方式 6. 0 4. 0 3. 4 4. 0 4. 4 ( N) ( 335) ( 277) ( 296) ( 303) ( 1211) 卡方检验 Chi - square = 106. 86 df = 9 P = . 000 注: 实际统计中,有 29 个已婚青年家庭与双方父母共同居住,现数据是减掉相应的 29 个重复计算结果后的 结果。 表 2 和表 3 的结果表明,从总体上看,城市青年婚后实际单独居住的比例大约在 50% - 60%,比未婚青年的意愿比例要低 20% - 30% ; 而已婚青年与父母一起居住的比例大约在 30% -50%之间,明显高于未婚青年的意愿比例。与表 1 中未婚青年的居住意愿进行对比,不难发 现,青年希望小家单独居住的意愿与他们所能实现的居住现实之间尚存在明显的差距。笔者分 析,造成这一现状的原因除了有赡养老人、照顾孙辈等考虑外,还在相当的程度上有青年缺乏购 买住房的能力这一客观原因的制约。这一点也可以从表 3 中总体与父母居住比例明显高于表 2 中的同一比例中看出。它在一定程度上揭示出中心大城市青年婚后单独居住的意愿客观上受到 这些城市高房价的影响。相比之下,2007 年的调查由于包含众多中小城市和中西部城市在内,其 平均的房价相对较低,青年婚后单独居住的比例就相对更高一些。 表 2 和表 3 中青年夫妇的婚姻类型与居住方式交互统计表明,“单独”家庭中的居住方式相 对比较特殊。其特点是,在“男独女非”家庭中,与男方父母居住的比例显著高于与女方父母同住 的比例; 也显著高于其他类型家庭中的同一比例; 与女方父母同住的比例也显著低于其他类型家 庭中的同一比例; 而在“女独男非”家庭中,与双方父母居住的比例却基本相当。且其与女方父母 77