新乡医学院教案首页 课程名称 预防医学 授课题目 疾病分布的描述 授课对象 2012级本科各专业、2014级专升本 1. 三间分布 10分钟 2.介绍资料 10分钟 时间分配 学生分析讨论 90分钟 4. 小结 10分钟 掌握疾病分布描述的意义及方法。 课时目标 2.了解传染病流行过程的特点及防制措施。 授课重点 疾病分布的描述一一“三间分布” 授课难点 疾病分布描述的意义 授课形式 小班实验课教学 授课方法 讲授、分析、讨论 参考文献 《卫生学与流行病学实验指导》 2. 《流行病学》(第6版) 1 描述该地肾病综合症出血热“三问”分布的特点并分析影响分布的 思考题 2. 该县肾病综合症出血热“三间”分布的描述对本病的病因探讨有何 帮助? 3.你认为要预防和控制该县肾病综合症出血热的发生应从哪些方面 入手? 教研室主任(签字) 课程负责人(签字) 教研室主任 及课程负责 人签字 年月日 年月 日

实验五疾病分布的描述 一、实习目的 1.掌握对原始发病或死亡资料的分组整理和归纳方法 2.学会疾病分布的流行病学描述方法 3.学会用群体的观点对疾病的分布进行观察和分析 二、教学重点与难点 引导学生通过自己思考,总结归纳出进行疾病三间分布描述的方法以及研究 意义。 三、基本理论(复习): (一)疾病的“三间”分布 流行病学研究可通过观察疾病在人群中的发生、发展和消退,描述疾病在 不同的地区、时间和人群中(简称“三间”分布)的颜率与分布的现象,这就是 疾病的分布。 时间分布短期波动:季节性:周期性:长期变动 地区分布国家间及国家内分布:城乡分布:地区性、外来性 人群分布年龄、性别、职业、种族、民族、婚姻状况、宗教信仰、行为 疾病三间分布的综合描述 描述疾病的分布是流行病学基础方法之一,许多重要的流行病学成就多是 从分布的研究开始的。研究疾病分布的意义在于: 1.它是研究疾病的流行规律和探索疾病病因的基础。因为疾病分布特征受病 因所左右,所以它可为疾病的研究提供病因线索: 2.通过对疾病分布的描述,可帮助我们认识疾病流行的基本特征,这是临床 诊断所依据的很有价值的一个重要信息。 3.对疾病分布规律及其决定因素的分析有助于为合理地制定疾病的防制、保 健策賂和措施提供科学的依据。 疾病的发生往往受人们居住地区自然环境和社会生活条件的影响,各种疾病的发生都 因各种原因或多或少地存在若地区差异。疾病在不同地区的分布特点,反映了致病因子在这 些地区作用的差别。因此研究疾病的地区分布常可对疾病的病因或流行因素提供线索,有助 于制定防治对策。 疾病在人群中的现象不是恒定的,而是随着时间的推移不断变化。疾病的时间分布变 化反映了病因和流行因素的变化,分析疾病的时间变化可以了解疾病的流行动态,有助于验 证可能的致病因素与疾病的关系,为制定疾病防制措施提供依据。疾病的时间分布形式可分

为四种类型:短期波动、季节性、周期性、长期趋势。 疾病的发病率常随人群的不同特征如年龄、性别、职业、种族、民族、婚姻状况等不 同而有差异。有些特征是固有的,如性别、种族,有些可随时间、环境的变化而改变,如年 龄、职业等。许多疾病的发病率、死亡率和病死率与这些特征的变化有关。研究疾病在不同 人群中的分布特征,可以帮助人们确定危险人群、探索病因及流行因素。 (二)疾病频率和死亡频率的测量 ,发病率(incidence rate):指一定时期内某特定人群中某病新病例出现的频率。 (常用于急性病) 2.罹患率(attack rate):与发病率一样是测量新发病例的指标,但它通常用于衡 量小范围、短时间新发病例的频率。(专用于爆发和流行) 3.患病率(prevalence rate):也称”现患率”,指在特定时间内一定人群中某病新 旧病例数所占的比重,可分为时点患病率和期间患病率。(常用于病程长的慢 性病的流行状况的描述) 4.总死亡率(mortality rate):指某人群在一定期间内总死亡人数与在该人群同期 平均人口数之比。多采用10万分率表示。是测量人群死亡危险最常用的指标。 死亡专率(specific death rate):按年龄和其他人口组成成份的性别、种族、职 业计算的死亡率。 5.病死率(fatality rate):表示一定时期内患某病的全部病人中因该病而死亡的比 例。通常用于病程短的急性病,以衡量疾病的严重程度,也可反应医疗水平和诊 断能力。 (三)疾病的流行强度 1.散发(sporadic):指某病发病人数不多,病例间无明显的相互传播关系,或在 一定地区的发病率呈历年一般水平。 2.流行(epidemic)):某地区某病发病率显著超过历年的散发发病率水平。 3.爆发(outbreak):在集体单位或小居民区短时间内突然发生许多病例的现象。 所谓段时间主要是指在该病的最长潜伏期内。 4.大流行(pandemic):某病的发病蔓延迅速、涉及地域广、人口比例大,在短区 内可以越过省界、国界,甚至洲界,形成世界性流行。 四、实际案例分析 (一)基本情况 颖上县位于我国安徽省北部。该县地势平坦,属平原地区。全县北部地势略 高,南部地势略低,有颗河从该县境内东西穿过,南部有淮河与邻县相交界。全 年降水多集中在秋季,秋季降水量的多少往往影响淮河水位的升落,如淮河水位

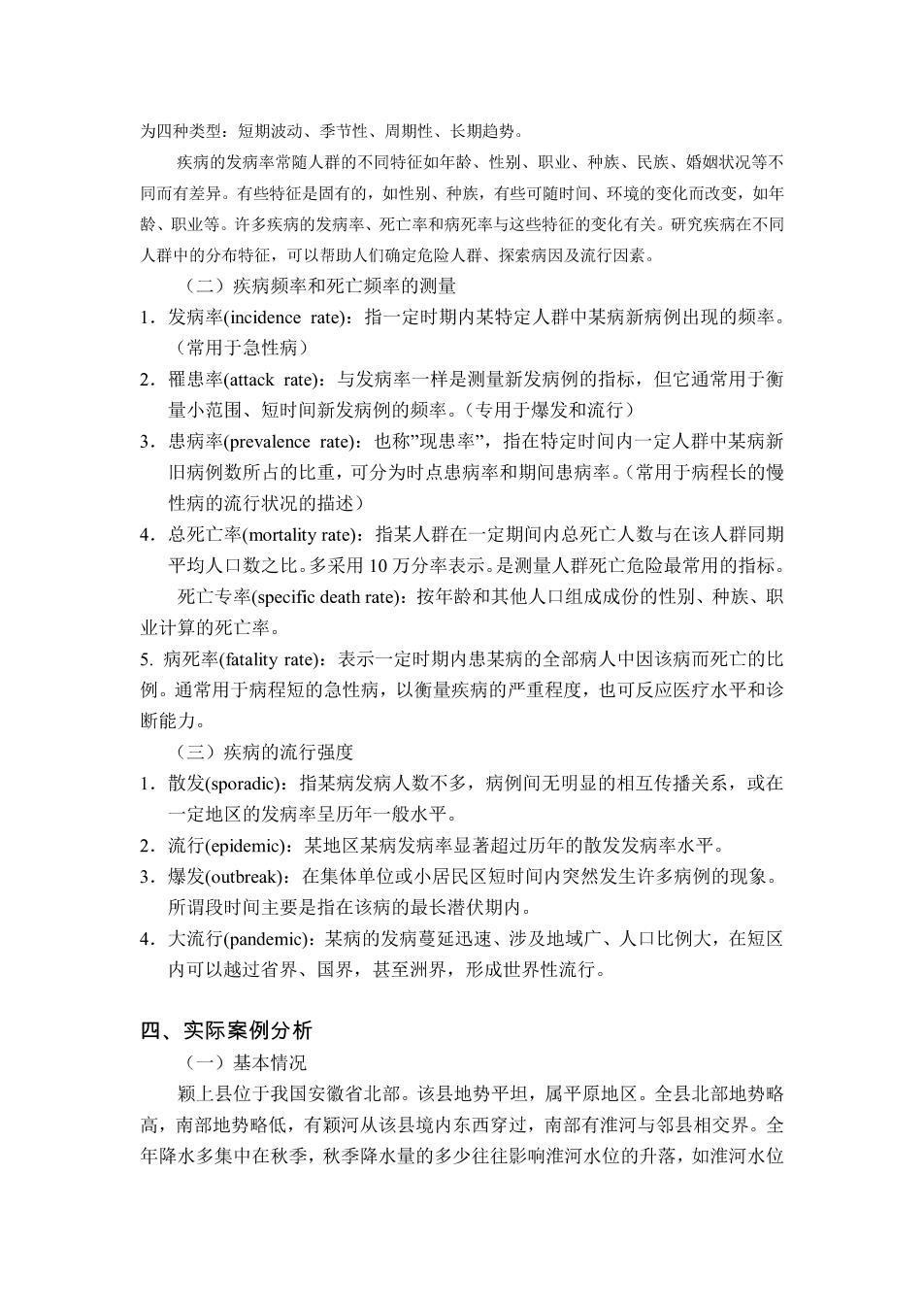

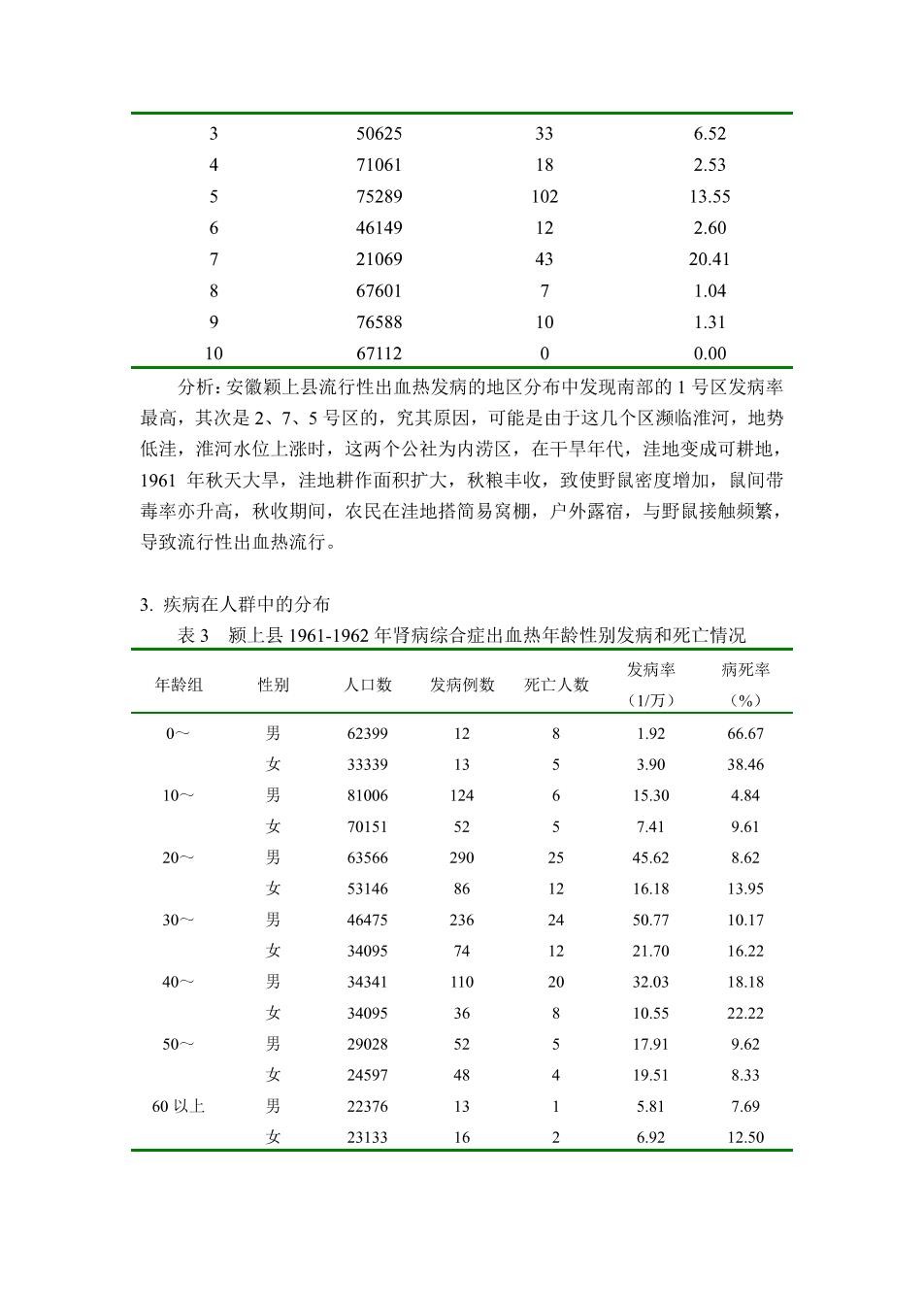

上涨,湖泊倒灌,湖水四溢,农田受淹,严重影响秋收秋种,该县主要为旱地作 物,夏收以冬小麦为主,秋收以豆类为主。农民因为建筑材料比较缺乏,秋收多 在野外搭建人字形工棚野外露宿。该县肾病综合征出血热自1958年发病率例数 突然增加,因而引起当地卫生防疫部门的重视,由某医学院流行病学教研室协同 当地防疫站对该县的肾病综合征出血热的发病情况进行了调查。 (二)调查结果的归纳整理 1、 疾病按时间分布情况 表1颍上县1961-1962年肾病综合征出血热按月分布情况 月份 8 91011 12 123456 7合计 病例数 0 015271754304542230001423 构成比%0.000.001.0519.0452.9921.363.791.550.210.000.000.00 600 500 0 89101112 234567 上县1961-1962年肾病综合征出血热核月分布情况 分析:从直方图中可以看出,该县此次肾病综合征出血热的发病高峰主要在 1961年11月到1962年1月,占总病例数的93.9%,具有严格的季节性。肾病综 合征出血热的潜伏期一般为1-2月,因此此次病的发生应与1961年秋天(9-10 月)人们的农业劳动以及当地黑线姬鼠的繁殖有密切关系。 2.疾病按地区分布情况表2 颍上县各区肾病综合症出血热发病情况 (1961.8-1962.7) 区编号 人口数 发病人数 发病率(1/万) 1 49471 745 150.59 64298 231 35.93

50625 33 6.52 4 71061 18 2.53 5 75289 102 13.55 6 46149 12 2.60 21069 20.41 67601 > 1.04 9 76588 10 1.31 10 67112 0 0.00 分析:安徽颖上县流行性出血热发病的地区分布中发现南部的1号区发病率 最高,其次是2、7、5号区的,究其原因,可能是由于这几个区瀕临淮河,地势 低洼,淮河水位上涨时,这两个公社为内涝区,在干早年代,洼地变成可耕地, 1961年秋天大旱,注地耕作面积扩大,秋粮丰收,致使野鼠密度增加,鼠间带 毒率亦升高,秋收期间,农民在洼地搭简易窝棚,户外露宿,与野鼠接触频繁, 导致流行性出血热流行。 3.疾病在人群中的分布 表3颍上县1961-1962年肾病综合症出血热年龄性别发病和死亡情况 年龄组 性别 人口数 发病例数死亡人数 发病率病死率 (1/万) (%) 0 62399 12 8 1.92 66.67 33339 3 3.90 38.46 10 男 81006 6 15.30 4.84 女 70151 52 5 7.41 9.61 20- 63566 290 45.62 8.62 女 53146 6 16.18 13.95 30 46475 236 50.77 10.17 34095 74 21.70 16.22 40 34341 20 32.03 18.18 34095 8 10.55 22.22 50 29028 17.91 9.62 2459 19.51 8.33 60以上 男 22376 13 1 5.81 7.69 红 23133 6 6.92 12.50