6平面和纵断面 6.1一般规定 6.11平面和纵断面设计应符合城市路网规划、道路红线、道路功能,并应综合考虑土地利 用、文物保护、环境景观、征地拆迁等因素。 6.12平面和纵断面应与地形地物、地质水文、地域气候、地下管线、排水等要求结合,并 应符合各级道路的技术指标,应与周围环境相协调,线形应连续与均衡。 6.13城市快速路、主干路应做好路线的线形组合设计,各技术指标应恰当、平面顺适、断 面均衡、横断面合理:各结构物的选型与布置应合理、实用、经济。 6.2平面设计 6.21道路平面线形宜由直线、平曲线组成,平曲线宜由圆曲线、缓和曲线组成。应处理好 直线与平曲线的衔接,合理地设置缓和曲线、超高、加宽等。 6.22道路圆曲线最小半径应符合表62.2的规定。一般情况下应采用大于或等于不设超高最 小半径值:当地形条件受限制时,可采用设超高最小半径的一般值:当地形条件特别困难时, 可采用设超高最小半径的极限值。 表6.2.2圆曲线最小半径 设计速度(km/h) 100 80 6050 40 30 20 不设超高最小半径(m)1600 1000600 400300 150 70 设超高最小一般值650 400300 200150 85 40 半径(m)极限值400250150100704020 注:“一般值”为正常情况下的采用值:“极限值”为条件受限时,可采用的慎。 6.2.3平曲线与圆曲线最小长度应符合表62.3的规定。 表6.2.3平曲线与圆曲线最小长度 设计速度kmh) 100806050403020 一般值260 210150130110 80 60 平曲线最小长度(m 极限值1701401008570 0 40 圆曲线最小长度(m) 8570 50403525 20 6.2.4直线与圆曲线或大半径圆曲线与小半径圆曲线之间应设缓和曲线。缓和曲线应采用回 旋线,缓和曲线最小长度应符合表624-1的规定。当设计速度小于40kmh时,缓和曲线可可 采用直线代替。 表6.2.4-1缓和曲线最小长度 设计速度(kmh)100806050403020 缓和曲线最小长度(m)85705045352520 当圆曲线半径大于表62.4-2不设缓和曲线的最小圆曲线半径时,直线与圆曲线可直接 16

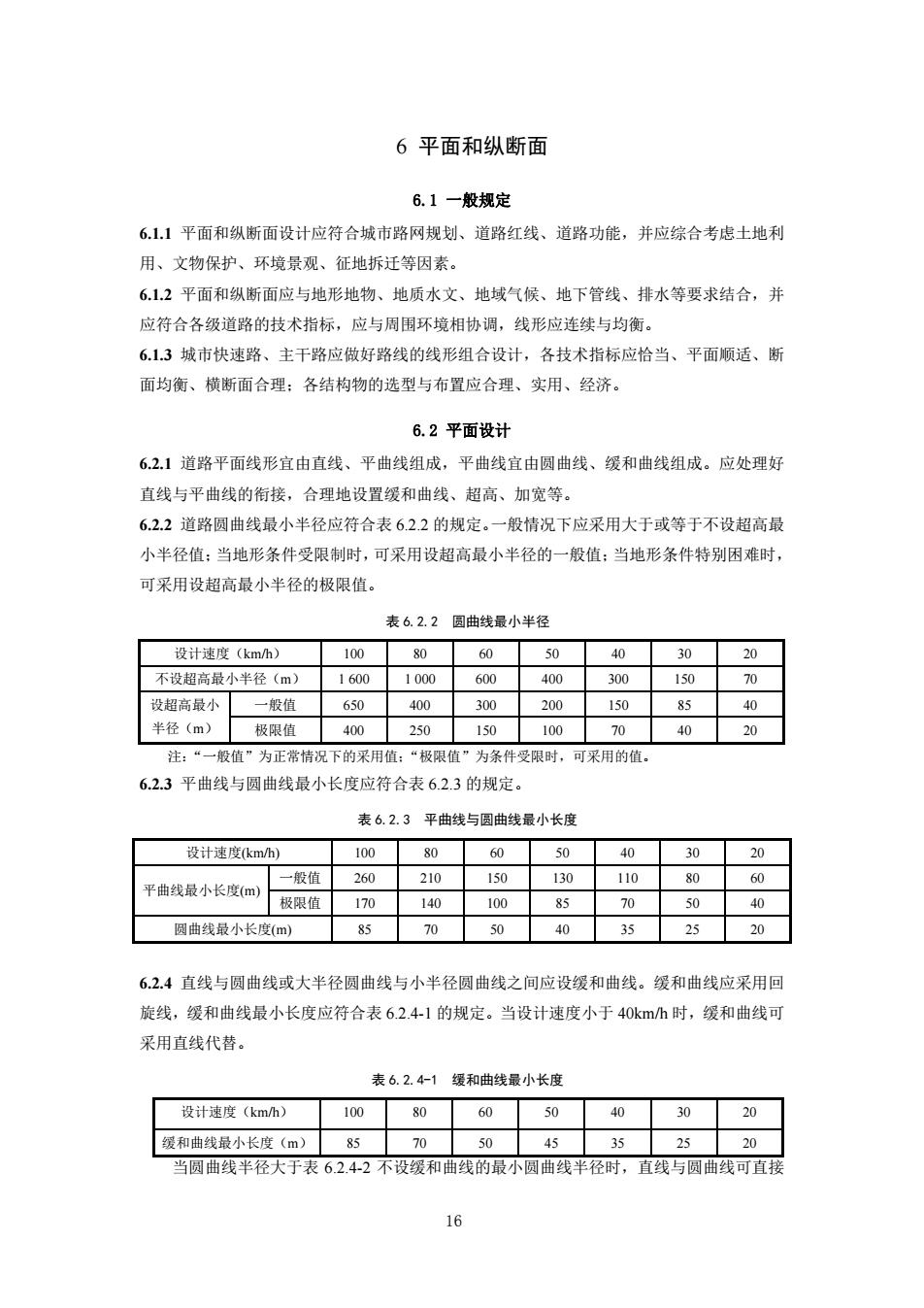

16 6 平面和纵断面 6.1 一般规定 6.1.1 平面和纵断面设计应符合城市路网规划、道路红线、道路功能,并应综合考虑土地利 用、文物保护、环境景观、征地拆迁等因素。 6.1.2 平面和纵断面应与地形地物、地质水文、地域气候、地下管线、排水等要求结合,并 应符合各级道路的技术指标,应与周围环境相协调,线形应连续与均衡。 6.1.3 城市快速路、主干路应做好路线的线形组合设计,各技术指标应恰当、平面顺适、断 面均衡、横断面合理;各结构物的选型与布置应合理、实用、经济。 6.2 平面设计 6.2.1 道路平面线形宜由直线、平曲线组成,平曲线宜由圆曲线、缓和曲线组成。应处理好 直线与平曲线的衔接,合理地设置缓和曲线、超高、加宽等。 6.2.2 道路圆曲线最小半径应符合表 6.2.2 的规定。一般情况下应采用大于或等于不设超高最 小半径值;当地形条件受限制时,可采用设超高最小半径的一般值;当地形条件特别困难时, 可采用设超高最小半径的极限值。 表 6.2.2 圆曲线最小半径 设计速度(km/h) 100 80 60 50 40 30 20 不设超高最小半径(m) 1 600 1 000 600 400 300 150 70 设超高最小 一般值 650 400 300 200 150 85 40 半径(m) 极限值 400 250 150 100 70 40 20 注:“一般值”为正常情况下的采用值;“极限值”为条件受限时,可采用的值。 6.2.3 平曲线与圆曲线最小长度应符合表 6.2.3 的规定。 表 6.2.3 平曲线与圆曲线最小长度 设计速度(km/h) 100 80 60 50 40 30 20 一般值 260 210 150 130 110 80 60 平曲线最小长度(m) 极限值 170 140 100 85 70 50 40 圆曲线最小长度(m) 85 70 50 40 35 25 20 6.2.4 直线与圆曲线或大半径圆曲线与小半径圆曲线之间应设缓和曲线。缓和曲线应采用回 旋线,缓和曲线最小长度应符合表 6.2.4-1 的规定。当设计速度小于 40km/h 时,缓和曲线可 采用直线代替。 表 6.2.4-1 缓和曲线最小长度 设计速度(km/h) 100 80 60 50 40 30 20 缓和曲线最小长度(m) 85 70 50 45 35 25 20 当圆曲线半径大于表 6.2.4-2 不设缓和曲线的最小圆曲线半径时,直线与圆曲线可直接

连接。 表6.2.4-2不设缓和曲线的最小圆曲线半径 设计速度(kmM) 100 80 60 5040 不设缓和 线的 最小圆曲线半径(m) 3000 2000 1000 700 500 6.2.5当圆曲线半径小于本规范表6.2.2中不设超高最小半径时,在圆曲线范围内应设超高 最大超高横坡度应符合本规范表6.2.5的规定。当由直线段的正常路拱断面过渡到圆曲线上 的超高断面时,必须设置超高缓和段。 表6.2.5最大超高横坡度 设计速度(kmh)100.8060.5040,30,20 最大超高横坡(%) 64 2 62.6当圆曲线半径小于或等于250m时,应在圆曲线内侧加宽,并应设置加宽缓和段 6.2.7视距应符合下列规定: 1停车视距应大于或等于表6.27规定值,积雪或冰冻地区的停车视距宜适当增长。 2当车行道上对向行驶的车辆有会车可能时,应采用会车视距,其值应为表6.2.7中停车 视距的两倍。 3对货车比例较高的道路,应验算货车的停车视距 4对设置平、纵曲线可能影响行车视距路段,应进行视距验算。 表6.2.7停车视距 设计速度 (km/h) 100600403020 停车视距(m)1601107060403020 62.8分隔带及缘石开口应符合下列规定: 1快速路中间分隔带在枢纽立交、隧道、特大桥及路堑段前后,应设置中间分隔带紧急 开口。开口最小间距不宜小于2km,开口长度宜采用20m~30m,开口处应设置活动护栏。 两侧分隔带开口应符合进出口最小间距要求。 2主干路的两侧分隔带断口间距宜大于或等于300m,路侧带缘石开▣距交叉口间距应大 于进出口道展宽段长度。 6.3纵断面设计 6.31机动车道最大纵坡应符合表63.1的规定,并应符合下列规定 表6.3.1最大纵坡 设计速度(kmh) 10806050403020 最大纵坡一般值☐345556☐7☐8☐ (%) 极限值456 】 新建道路应采用小于或等于最大纵坡一般值:改建道路、受地形条件或其他特殊情况 17

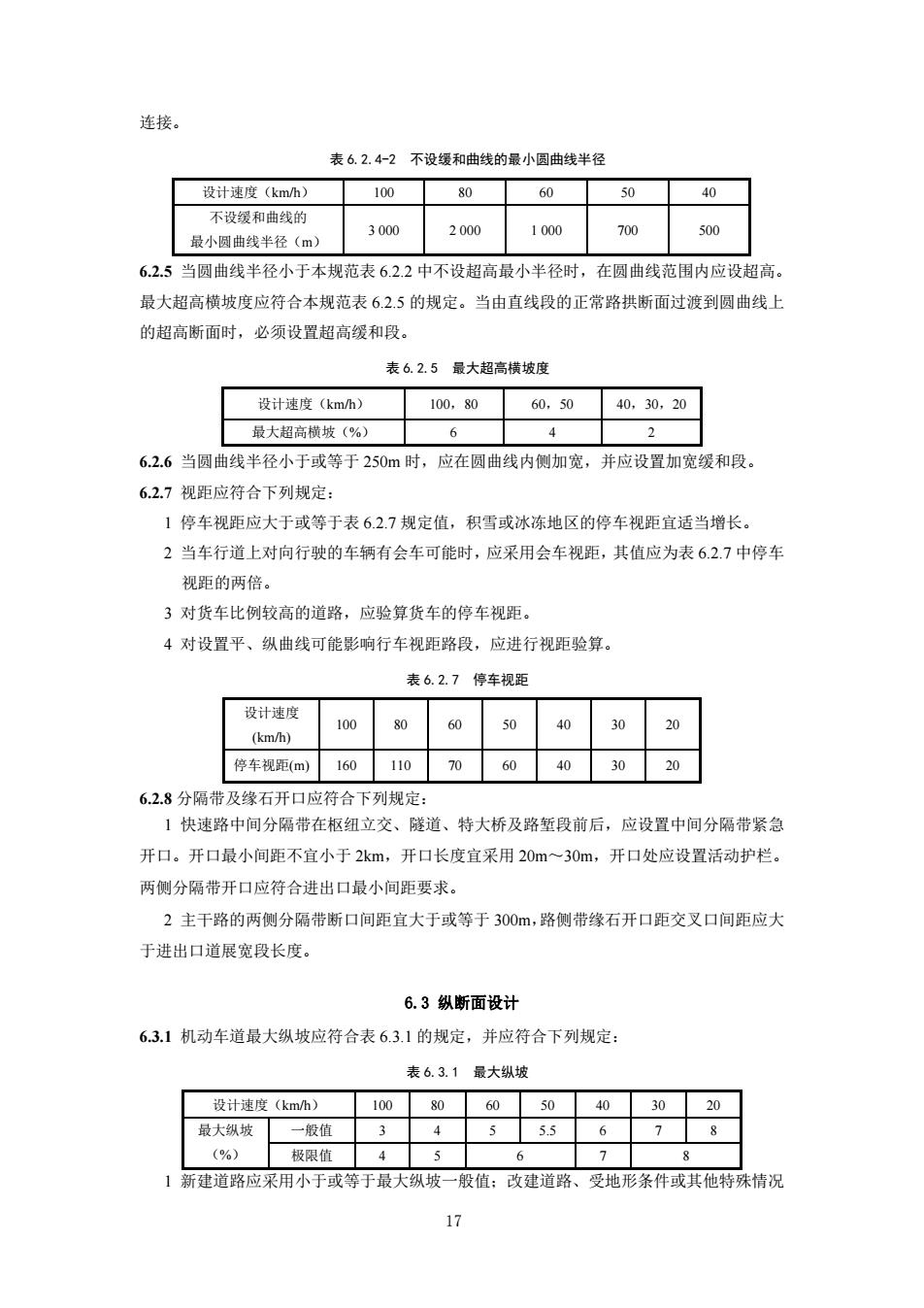

17 连接。 表 6.2.4-2 不设缓和曲线的最小圆曲线半径 设计速度(km/h) 100 80 60 50 40 不设缓和曲线的 最小圆曲线半径(m) 3 000 2 000 1 000 700 500 6.2.5 当圆曲线半径小于本规范表 6.2.2 中不设超高最小半径时,在圆曲线范围内应设超高。 最大超高横坡度应符合本规范表 6.2.5 的规定。当由直线段的正常路拱断面过渡到圆曲线上 的超高断面时,必须设置超高缓和段。 表 6.2.5 最大超高横坡度 设计速度(km/h) 100,80 60,50 40,30,20 最大超高横坡(%) 6 4 2 6.2.6 当圆曲线半径小于或等于 250m 时,应在圆曲线内侧加宽,并应设置加宽缓和段。 6.2.7 视距应符合下列规定: 1 停车视距应大于或等于表 6.2.7 规定值,积雪或冰冻地区的停车视距宜适当增长。 2 当车行道上对向行驶的车辆有会车可能时,应采用会车视距,其值应为表 6.2.7 中停车 视距的两倍。 3 对货车比例较高的道路,应验算货车的停车视距。 4 对设置平、纵曲线可能影响行车视距路段,应进行视距验算。 表 6.2.7 停车视距 设计速度 (km/h) 100 80 60 50 40 30 20 停车视距(m) 160 110 70 60 40 30 20 6.2.8 分隔带及缘石开口应符合下列规定: 1 快速路中间分隔带在枢纽立交、隧道、特大桥及路堑段前后,应设置中间分隔带紧急 开口。开口最小间距不宜小于 2km,开口长度宜采用 20m~30m,开口处应设置活动护栏。 两侧分隔带开口应符合进出口最小间距要求。 2 主干路的两侧分隔带断口间距宜大于或等于 300m,路侧带缘石开口距交叉口间距应大 于进出口道展宽段长度。 6.3 纵断面设计 6.3.1 机动车道最大纵坡应符合表 6.3.1 的规定,并应符合下列规定: 表 6.3.1 最大纵坡 设计速度(km/h) 100 80 60 50 40 30 20 最大纵坡 一般值 3 4 5 5.5 6 7 8 (%) 极限值 4 5 6 7 8 1 新建道路应采用小于或等于最大纵坡一般值;改建道路、受地形条件或其他特殊情况

限制时,可采用最大纵坡极限值。 2除快速路外的其它等级道路,受地形条件或其他特殊情况限制时,经技术经济论证后, 最大纵坡极限值可增加1.0%, 3积雪或冰冻地区的快速路最大纵坡不应大于3.5%,其他等级道路最大纵坡不应大于 6.0%。 6.32道路最小纵坡不应小于0.3%:当遇特殊困难纵坡小于0.3%时,应设置锯齿形边沟或 采取其他排水设施。 6.3.3纵坡的最小坡长应符合表6.3.3规定。 表633最小坡长 设计速度(kmh) 100806050403020 最小坡长(m)2502001501301108560 6.3.4当道路纵坡大于本规范表6.31所列的一般值时,纵坡最大坡长应符合表6.3.4的规定 道路连续上坡或下坡,应在不大于表6.34规定的纵坡长度之间设置纵坡缓和段。缓和段的 纵坡应不大于3%,其长度应符合本规范表6.33最小坡长的规定。 表6.3.4机动车最大坡长 设计速度(kmh)10080 40 纵坡(%)45665766576.578 最大坡长(m)700600400350300350300250300250200 6.3.5非机动车道纵坡宜小于2.5%:当大于或等于2.5%时,纵坡最大坡长应符合表6.3.5的 规定 表6.3.5非机动车道最大坡长 纵坡(%) 3.5 3.0 2.5 自行车 150 200 300 最大坡长(m) 三轮车 100 10 6.36各级道路纵坡变化处应设置竖曲线,竖曲线宜采用圆曲线,竖曲线最小半径与竖曲线 最小长度应符合表6.3.6规定。一般情况下应大于或等于一般值:特别困难时可采用极限值。 表6.3.6竖曲线最小半径与竖曲线最小长度 设计速度(kmh) 100806050403020 凸形整曲线 一般值 10000450018001350600 400 150 (m) 极值 650030001200 900400 250100 凹形经曲线 4500270015001050700 400 150 (m) 极限值 300018001000700450250100 竖曲线长度 一般估 2101701201009060 50 (m) 极限值 8570 50 40 35 20 18

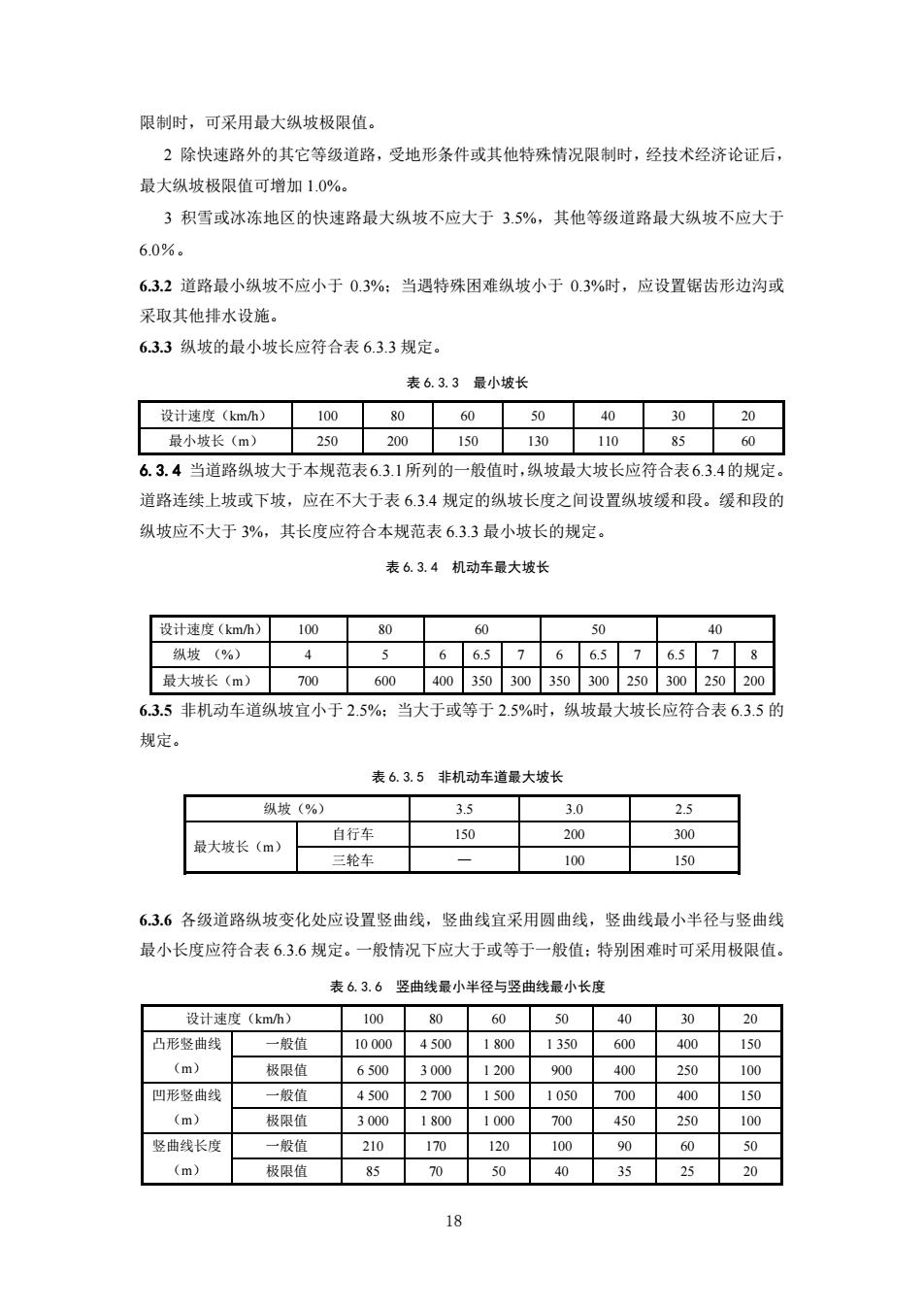

18 限制时,可采用最大纵坡极限值。 2 除快速路外的其它等级道路,受地形条件或其他特殊情况限制时,经技术经济论证后, 最大纵坡极限值可增加 1.0%。 3 积雪或冰冻地区的快速路最大纵坡不应大于 3.5%,其他等级道路最大纵坡不应大于 6.0%。 6.3.2 道路最小纵坡不应小于 0.3%;当遇特殊困难纵坡小于 0.3%时,应设置锯齿形边沟或 采取其他排水设施。 6.3.3 纵坡的最小坡长应符合表 6.3.3 规定。 表 6.3.3 最小坡长 设计速度(km/h) 100 80 60 50 40 30 20 最小坡长(m) 250 200 150 130 110 85 60 6.3.4 当道路纵坡大于本规范表6.3.1所列的一般值时,纵坡最大坡长应符合表6.3.4的规定。 道路连续上坡或下坡,应在不大于表 6.3.4 规定的纵坡长度之间设置纵坡缓和段。缓和段的 纵坡应不大于 3%,其长度应符合本规范表 6.3.3 最小坡长的规定。 表 6.3.4 机动车最大坡长 6.3.5 非机动车道纵坡宜小于 2.5%;当大于或等于 2.5%时,纵坡最大坡长应符合表 6.3.5 的 规定。 表 6.3.5 非机动车道最大坡长 纵坡(%) 3.5 3.0 2.5 自行车 150 200 300 最大坡长(m) 三轮车 — 100 150 6.3.6 各级道路纵坡变化处应设置竖曲线,竖曲线宜采用圆曲线,竖曲线最小半径与竖曲线 最小长度应符合表 6.3.6 规定。一般情况下应大于或等于一般值;特别困难时可采用极限值。 表 6.3.6 竖曲线最小半径与竖曲线最小长度 设计速度(km/h) 100 80 60 50 40 30 20 凸形竖曲线 一般值 10 000 4 500 1 800 1 350 600 400 150 (m) 极限值 6 500 3 000 1 200 900 400 250 100 凹形竖曲线 一般值 4 500 2 700 1 500 1 050 700 400 150 (m) 极限值 3 000 1 800 1 000 700 450 250 100 竖曲线长度 一般值 210 170 120 100 90 60 50 (m) 极限值 85 70 50 40 35 25 20 设计速度(km/h) 100 80 60 50 40 纵坡 (%) 4 5 6 6.5 7 6 6.5 7 6.5 7 8 最大坡长(m) 700 600 400 350 300 350 300 250 300 250 200

6.3.7在设有超高的平曲线上,超高横坡度与道路纵坡度的合成坡度应小于或等于表6.3.7 的规定。 表6.3.7合成坡度 设计速度 100.80 60、50 40、3020 合成坡度(%) 7.0 6.5 7.0 8.0 注:积雪或冰冻地区道路的合成坡度应小于或等于6.0% 6.4线形组合设计 6.41线形组合应满足行车安全、舒适以及与沿线环境、景观协调的要求,平面、纵断面线 形应均衡,路面排水应通畅。 6.4.2线形组合设计应符合下列规定: 1应使线形在视觉上能自然地诱导驾驶员的视线,并应保持视觉的连续性。 2应避免平面、纵断面、横断面极限值的相互组合设计。 3平、纵面线形应相互对应,技术指标大小均衡连续,以及与之相邻路段各技术指标的 均衡、连续。 4条件受限时选用平面、纵断面的各接近或最大、最小值及其组合时,应考虑前后地形、 技术指标运用等对实际运行速度的影响。 5横坡与纵坡应组合得当,并应利于路面排水和行车安全 9

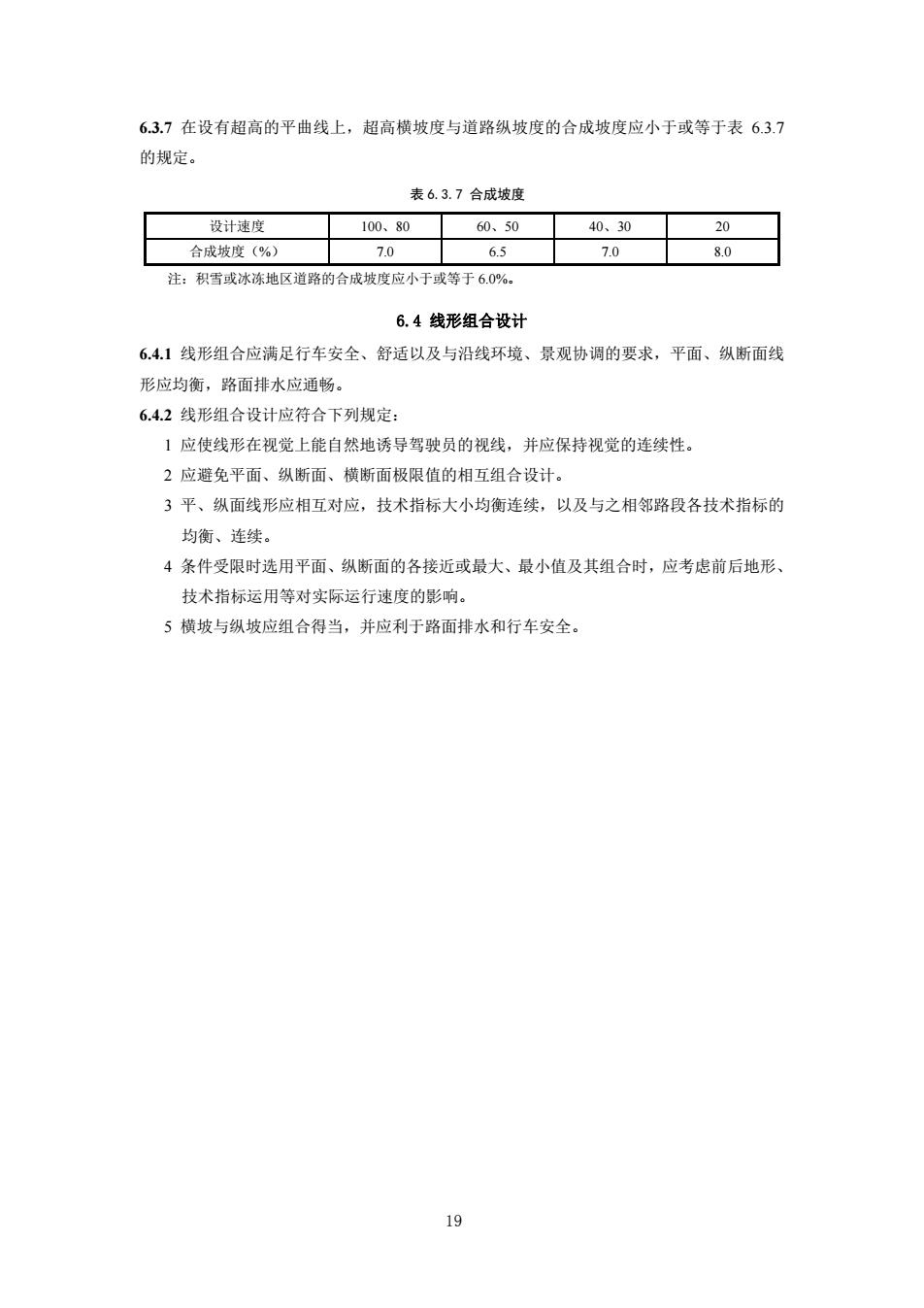

19 6.3.7 在设有超高的平曲线上,超高横坡度与道路纵坡度的合成坡度应小于或等于表 6.3.7 的规定。 表 6.3.7 合成坡度 设计速度 100、80 60、50 40、30 20 合成坡度(%) 7.0 6.5 7.0 8.0 注:积雪或冰冻地区道路的合成坡度应小于或等于 6.0%。 6.4 线形组合设计 6.4.1 线形组合应满足行车安全、舒适以及与沿线环境、景观协调的要求,平面、纵断面线 形应均衡,路面排水应通畅。 6.4.2 线形组合设计应符合下列规定: 1 应使线形在视觉上能自然地诱导驾驶员的视线,并应保持视觉的连续性。 2 应避免平面、纵断面、横断面极限值的相互组合设计。 3 平、纵面线形应相互对应,技术指标大小均衡连续,以及与之相邻路段各技术指标的 均衡、连续。 4 条件受限时选用平面、纵断面的各接近或最大、最小值及其组合时,应考虑前后地形、 技术指标运用等对实际运行速度的影响。 5 横坡与纵坡应组合得当,并应利于路面排水和行车安全

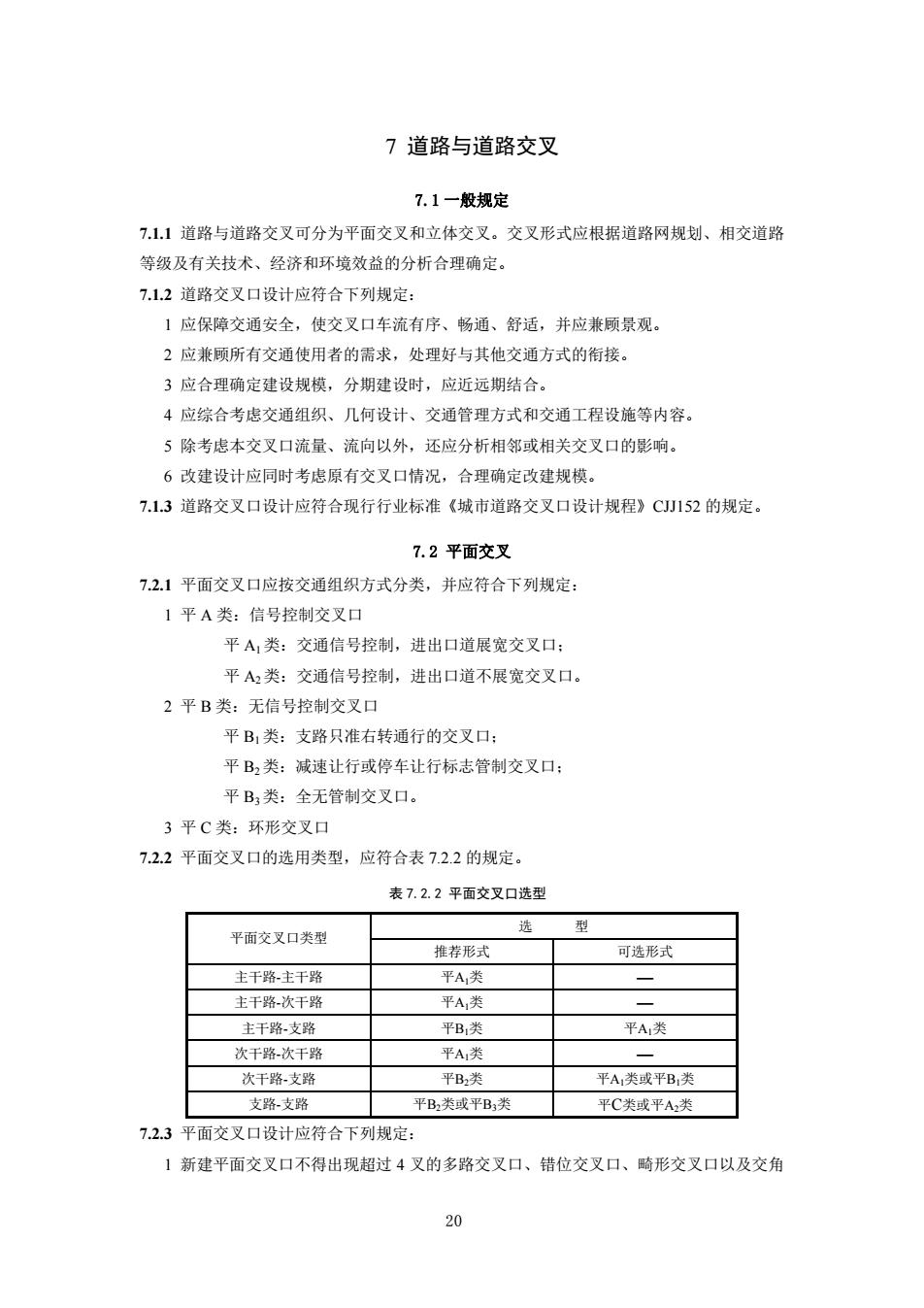

7道路与道路交叉 7.1一般规定 711道路与道路交叉可分为平面交叉和立体交叉。交叉形式应根据道路网规划、相交道路 等级及有关技术、经济和环境效益的分析合理确定 7.12道路交叉口设计应符合下列规定: 1应保障交通安全,使交叉口车流有序、畅通、舒适,并应兼顾景观。 2应兼顾所有交通使用者的需求,处理好与其他交通方式的衔接。 3应合理确定建设规模,分期建设时,应近远期结合。 4应综合考虑交通组织、几何设计、交通管理方式和交通工程设施等内容。 5除考虑本交叉口流量、流向以外,还应分析相邻或相关交叉口的影响。 6改建设计应同时考虑原有交叉口情况,合理确定改建规模。 7.1.3道路交叉口设计应符合现行行业标准《城市道路交叉口设计规程》C152的规定 7.2平面交叉 7.2.1平面交叉口应按交通组织方式分类,并应符合下列规定 1平A类:信号控制交叉口 平A,类:交通信号控制,进出口道展宽交叉口: 平A2类:交通信号控制,进出口道不展宽交叉口。 2平B类:无信号控制交叉口 平B,类:支路只准右转通行的交叉口: 平B2类:减速让行或停车让行标志管制交叉口: 平B类:全无管制交叉口 3平C类:环形交叉口 7.2.2平面交叉口的选用类型,应符合表7.22的规定。 表7.22平面交又口选型 平面交叉口类型 选 型 推荐形式 可选形式 主干路主干路 平A,类 一 主干路次干路 平A,类 主干路支路 平B,类 平A类 次干路次干路 平A1类 次千路支路 平B,米 平A类或平B类 支路支路 平B类或平B类 平C类或平A类 7.23平面交叉口设计应符合下列规定: 1新建平面交叉口不得出现超过4叉的多路交叉口、错位交叉口、畸形交叉口以及交角 20

20 7 道路与道路交叉 7.1 一般规定 7.1.1 道路与道路交叉可分为平面交叉和立体交叉。交叉形式应根据道路网规划、相交道路 等级及有关技术、经济和环境效益的分析合理确定。 7.1.2 道路交叉口设计应符合下列规定: 1 应保障交通安全,使交叉口车流有序、畅通、舒适,并应兼顾景观。 2 应兼顾所有交通使用者的需求,处理好与其他交通方式的衔接。 3 应合理确定建设规模,分期建设时,应近远期结合。 4 应综合考虑交通组织、几何设计、交通管理方式和交通工程设施等内容。 5 除考虑本交叉口流量、流向以外,还应分析相邻或相关交叉口的影响。 6 改建设计应同时考虑原有交叉口情况,合理确定改建规模。 7.1.3 道路交叉口设计应符合现行行业标准《城市道路交叉口设计规程》CJJ152 的规定。 7.2 平面交叉 7.2.1 平面交叉口应按交通组织方式分类,并应符合下列规定: 1 平 A 类:信号控制交叉口 平 A1 类:交通信号控制,进出口道展宽交叉口; 平 A2 类:交通信号控制,进出口道不展宽交叉口。 2 平 B 类:无信号控制交叉口 平 B1 类:支路只准右转通行的交叉口; 平 B2 类:减速让行或停车让行标志管制交叉口; 平 B3 类:全无管制交叉口。 3 平 C 类:环形交叉口 7.2.2 平面交叉口的选用类型,应符合表 7.2.2 的规定。 表 7.2.2 平面交叉口选型 选 型 平面交叉口类型 推荐形式 可选形式 主干路-主干路 平A1类 — 主干路-次干路 平A1类 — 主干路-支路 平B1类 平A1类 次干路-次干路 平A1类 — 次干路-支路 平B2类 平A1类或平B1类 支路-支路 平B2类或平B3类 平C类或平A2类 7.2.3 平面交叉口设计应符合下列规定: 1 新建平面交叉口不得出现超过 4 叉的多路交叉口、错位交叉口、畸形交叉口以及交角