动通 b)有中间分隔带 检修道或人行道 车行道 检修道或人行道 c)隧道内 图3.4.1道路建筑限界 3.4.2道路建筑限界内不得有任何物体侵入。 3.4.3道路最小净高应符合表3.4.3的规定。 表3.4.3道路最小净 道路种类 行驶车辆类型 最小净高(m) 机动车道 各种机动车 45 小客车 3.5 非机动车道 自行车、三轮车 35 人行道 人 25 3.44对通行无轨电车、有轨电车、双层客车等其它特种车辆的道路,最小净高应满足车辆 通行的要求。 34.5道路设计中应做好与公路以及不同净高要求的道路间的衔接过渡,同时应设置必要的 指示、诱导标志及防撞等设施。 3.5设计年限 3.5.1道路交通量达到饱和状态时的道路设计年限为:快速路、主干路应为20年:次干路应 为15年:支路宜为10年一15年 3.52各种类型路面结构的设计使用年限应符合表3.52的规定。 6

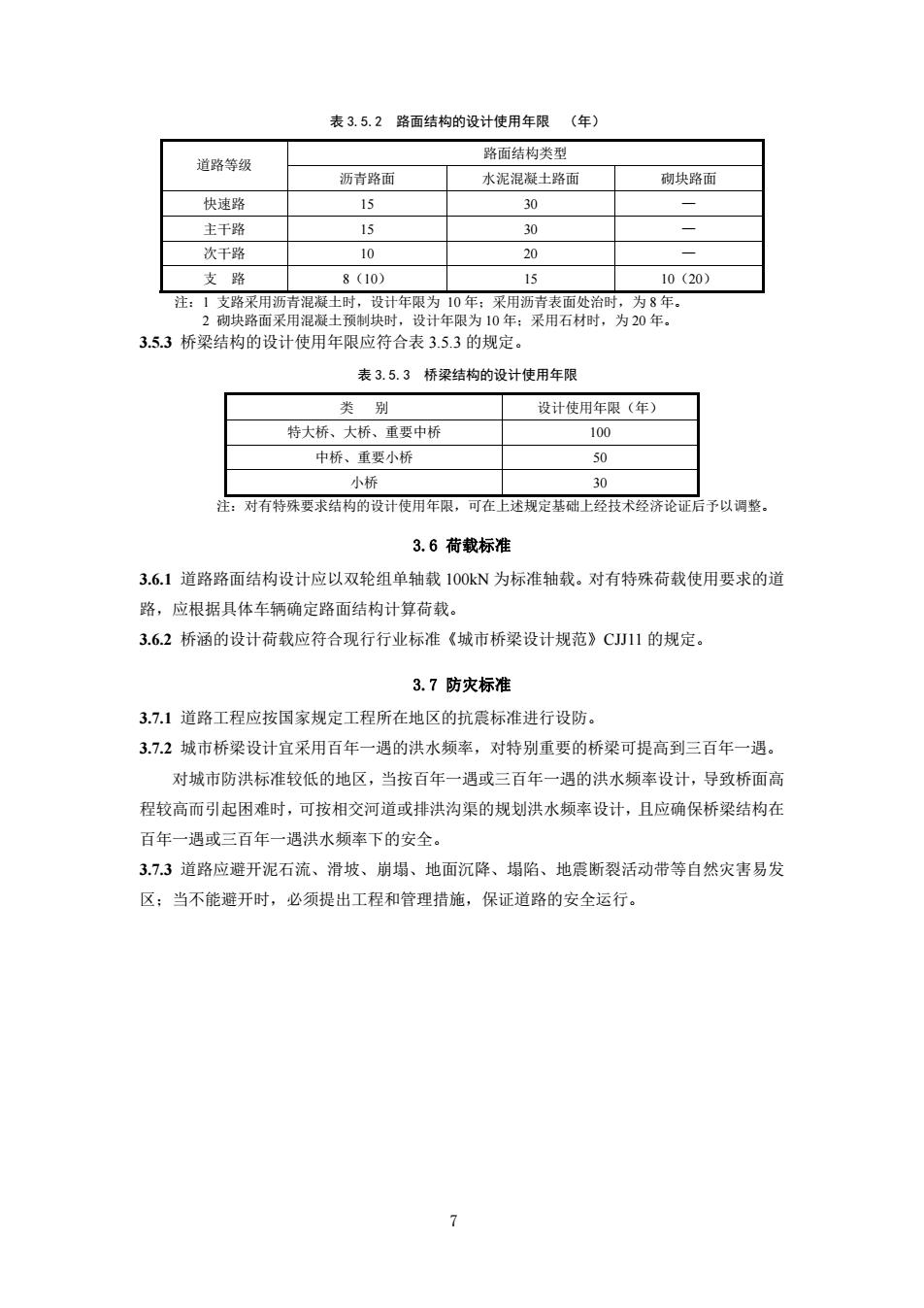

6 b) 有中间分隔带 c) 隧道内 图 3.4.1 道路建筑限界 3.4.2 道路建筑限界内不得有任何物体侵入。 3.4.3 道路最小净高应符合表 3.4.3 的规定。 表 3.4.3 道路最小净高 道路种类 行驶车辆类型 最小净高(m) 各种机动车 4.5 机动车道 小客车 3.5 非机动车道 自行车、三轮车 2.5 人行道 行人 2.5 3.4.4 对通行无轨电车、有轨电车、双层客车等其它特种车辆的道路,最小净高应满足车辆 通行的要求。 3.4.5 道路设计中应做好与公路以及不同净高要求的道路间的衔接过渡,同时应设置必要的 指示、诱导标志及防撞等设施。 3.5 设计年限 3.5.1 道路交通量达到饱和状态时的道路设计年限为:快速路、主干路应为 20 年;次干路应 为 15 年;支路宜为 10 年~15 年。 3.5.2 各种类型路面结构的设计使用年限应符合表 3.5.2 的规定

表3.5.2路面结构的设计使用年限(年) 路面结构类型 道路等缓 沥青路而 水泥混凝土路面 砌块路面 快速路 15 30 主干路 15 30 次干路 10 20 支路 8(10) 15 10(20) 注:1支路采用青混凝土时,设计年限为10年采用沥青表面处治时,为8年.。 2砌块路面采用混凝土预制块时,设计年限为10年:采用石材时,为20年。 3.53桥梁结构的设计使用年限应符合表3.53的规定。 表3.5.3桥梁结构的设计使用年限 类别 设计使用年限(年) 特大桥、大桥、重要中桥 100 中桥、重要小桥 50 小桥 30 对有特珠要求结的设计使用年限,可在士述斑定整础上经技本经济论后予以调整。 3.6荷载标准 3.6.1道路路面结构设计应以双轮组单轴载1OOkN为标准轴载。对有特殊荷载使用要求的道 路,应根据具体车辆确定路面结构计算荷载。 3.62桥涵的设计荷载应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》C川1的规定 3.7防灾标准 37.1道路工程应按国家规定工程所在地区的抗震标准进行设防。 3.7.2城市桥梁设计宜采用百年一遇的洪水频率,对特别重要的桥梁可提高到三百年一遇。 对城市防洪标准较低的地区,当按百年一遇或三百年一遇的洪水频率设计,导致桥面高 程较高而引起困难时,可按相交河道或排洪沟渠的规划洪水频率设计,且应确保桥梁结构在 百年一遇或三百年一遇洪水频率下的安全。 3.7.3道路应避开泥石流、滑坡、崩塌、地面沉降、塌陷、地震断裂活动带等自然灾害易发 区:当不能避开时,必须提出工程和管理措施,保证道路的安全运行

7 表 3.5.2 路面结构的设计使用年限 (年) 路面结构类型 道路等级 沥青路面 水泥混凝土路面 砌块路面 快速路 15 30 — 主干路 15 30 — 次干路 10 20 — 支 路 8(10) 15 10(20) 注:1 支路采用沥青混凝土时,设计年限为 10 年;采用沥青表面处治时,为 8 年。 2 砌块路面采用混凝土预制块时,设计年限为 10 年;采用石材时,为 20 年。 3.5.3 桥梁结构的设计使用年限应符合表 3.5.3 的规定。 表 3.5.3 桥梁结构的设计使用年限 类 别 设计使用年限(年) 特大桥、大桥、重要中桥 100 中桥、重要小桥 50 小桥 30 注:对有特殊要求结构的设计使用年限,可在上述规定基础上经技术经济论证后予以调整。 3.6 荷载标准 3.6.1 道路路面结构设计应以双轮组单轴载 100kN 为标准轴载。对有特殊荷载使用要求的道 路,应根据具体车辆确定路面结构计算荷载。 3.6.2 桥涵的设计荷载应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ11 的规定。 3.7 防灾标准 3.7.1 道路工程应按国家规定工程所在地区的抗震标准进行设防。 3.7.2 城市桥梁设计宜采用百年一遇的洪水频率,对特别重要的桥梁可提高到三百年一遇。 对城市防洪标准较低的地区,当按百年一遇或三百年一遇的洪水频率设计,导致桥面高 程较高而引起困难时,可按相交河道或排洪沟渠的规划洪水频率设计,且应确保桥梁结构在 百年一遇或三百年一遇洪水频率下的安全。 3.7.3 道路应避开泥石流、滑坡、崩塌、地面沉降、塌陷、地震断裂活动带等自然灾害易发 区;当不能避开时,必须提出工程和管理措施,保证道路的安全运行

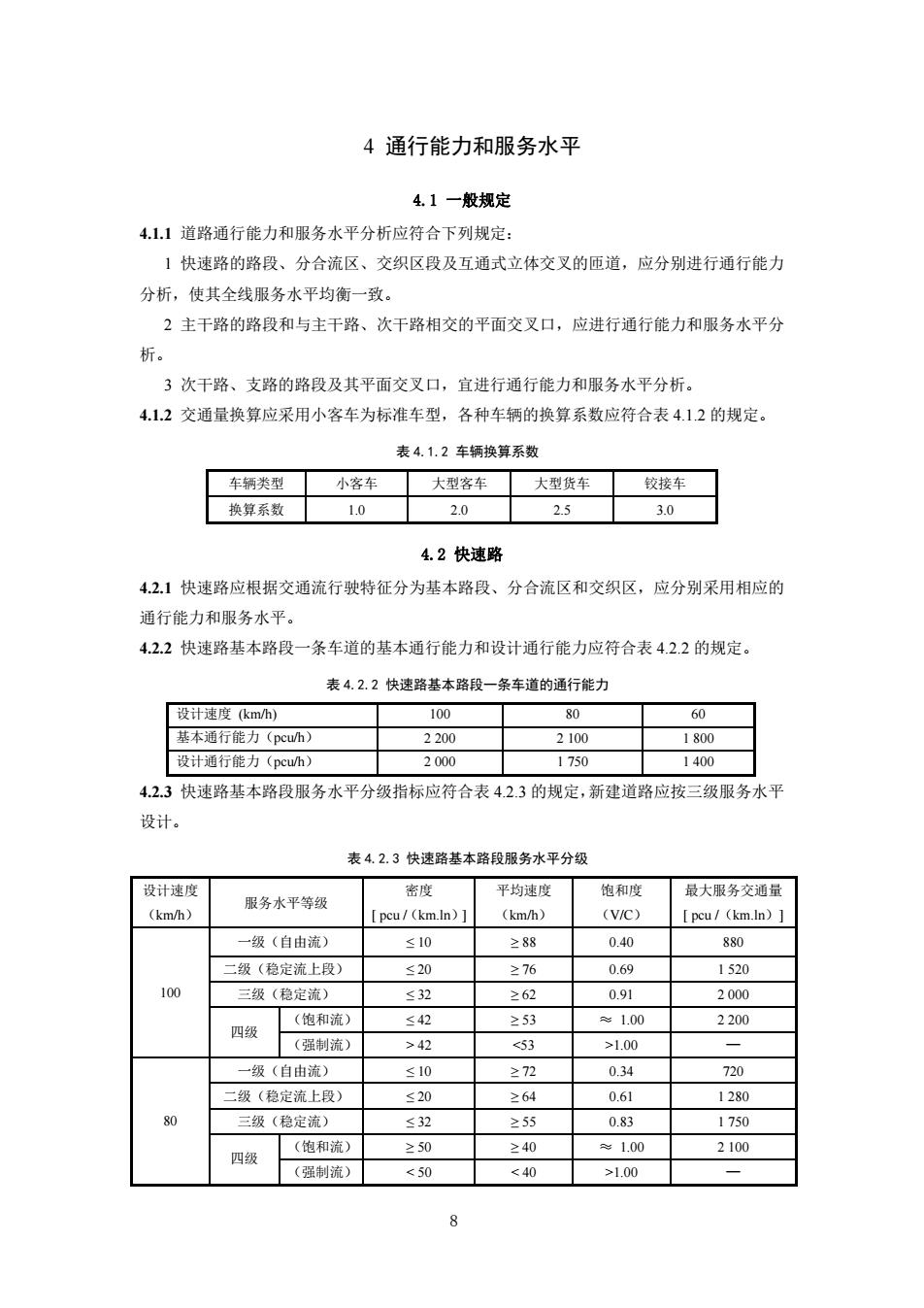

4通行能力和服务水平 4.1一般规定 4.1.1道路通行能力和服务水平分析应符合下列规定: 】快速路的路段、分合流区、交织区段及互通式立体交叉的匝道,应分别进行通行能力 分析,使其全线服务水平均衡一致。 2主干路的路段和与主干路、次干路相交的平面交叉口,应进行通行能力和服务水平分 析。 3次干路、支路的路段及其平面交叉口,宜进行通行能力和服务水平分析。 4.12交通量换算应采用小客车为标准车型,各种车辆的换算系数应符合表412的规定。 表4.1.2车辆换算系数 车辆类型 小客车 大型客车 大型货车 接车 换算系数 1.0 2.0 2.5 3.0 4.2快速路 42.1快速路应根据交通流行驶特征分为基本路段、分合流区和交织区,应分别采用相应的 通行能力和服务水平。 4.2.2快速路基本路段一条车道的基本通行能力和设计通行能力应符合表422的规定 表4.2.2快速路基本路段一条车道的通行能力 设计速度kmh) 100 80 60 基本通行能力(puh 2200 2100 1800 设计通行能力(puh) 2000 1750 1400 4.23快速路基本路段服务水平分级指标应符合表423的规定,新建道路应按三级服务水平 设计。 表4.2.3快速路基本路段服务水平分级 设计速度 密度 平均速度 饱和度 最大服务交通量 (km/h) 服务水平等级 (km/h) CVAC) peu/(km.In) 一级(自由流) ≤10 ≥88 0.40 880 二级(稳定流上段) ≤20 ≥76 0.69 1520 100 三级(稳定流) ≤32 之62 0.9 2000 (饱和流) ≤42 253 1.00 2200 四级 (强制流) >42 <53 >1.00 级〔自由流) ≤10 272 024 720 二级(稳定流上段) ≤20 264 06 1280 三级(稳定流) ≤32 ≥55 0.83 1750 (饱和流) ≥50 四级 ≥40 1.00 2100 (强制流) <50 >1.00

8 4 通行能力和服务水平 4.1 一般规定 4.1.1 道路通行能力和服务水平分析应符合下列规定: 1 快速路的路段、分合流区、交织区段及互通式立体交叉的匝道,应分别进行通行能力 分析,使其全线服务水平均衡一致。 2 主干路的路段和与主干路、次干路相交的平面交叉口,应进行通行能力和服务水平分 析。 3 次干路、支路的路段及其平面交叉口,宜进行通行能力和服务水平分析。 4.1.2 交通量换算应采用小客车为标准车型,各种车辆的换算系数应符合表 4.1.2 的规定。 表 4.1.2 车辆换算系数 车辆类型 小客车 大型客车 大型货车 铰接车 换算系数 1.0 2.0 2.5 3.0 4.2 快速路 4.2.1 快速路应根据交通流行驶特征分为基本路段、分合流区和交织区,应分别采用相应的 通行能力和服务水平。 4.2.2 快速路基本路段一条车道的基本通行能力和设计通行能力应符合表 4.2.2 的规定。 表 4.2.2 快速路基本路段一条车道的通行能力 设计速度 (km/h) 100 80 60 基本通行能力(pcu/h) 2 200 2 100 1 800 设计通行能力(pcu/h) 2 000 1 750 1 400 4.2.3 快速路基本路段服务水平分级指标应符合表 4.2.3 的规定,新建道路应按三级服务水平 设计。 表 4.2.3 快速路基本路段服务水平分级 设计速度 (km/h) 服务水平等级 密度 [ pcu /(km.ln)] 平均速度 (km/h) 饱和度 (V/C) 最大服务交通量 [ pcu /(km.ln)] 一级(自由流) ≤ 10 ≥ 88 0.40 880 二级(稳定流上段) ≤ 20 ≥ 76 0.69 1 520 三级(稳定流) ≤ 32 ≥ 62 0.91 2 000 (饱和流) ≤ 42 ≥ 53 ≈ 1.00 2 200 100 四级 (强制流) > 42 <53 >1.00 — 一级(自由流) ≤ 10 ≥ 72 0.34 720 二级(稳定流上段) ≤ 20 ≥ 64 0.61 1 280 三级(稳定流) ≤ 32 ≥ 55 0.83 1 750 (饱和流) ≥ 50 ≥ 40 ≈ 1.00 2 100 80 四级 (强制流) < 50 < 40 >1.00 —

一级(自由流) <10 >55 0.30 590 二级(稳定流上段) ≤20 250 0. 三级(稳定流) ≤32 ≥44 0.77 1400 (饱和流) <57 >30 1.00 1800 四级 (强制流) >57 <30 >1.00 4.2.4快速路设计时采用的最大服务交通量应符合下列规定: 1双向四车道快速路折合成当量小客车的年平均日交通量为40000pcu~80000pCu。 2双向六车道快速路折合成当量小客车的年平均日交通量为60000pcu~120000pCu. 3双向八车道快速路折合成当量小客车的年平均日交通量为100000pcu~160000pcu 43其他等级道路 4.3.1其他等级道路根据交通流特性和交通管理方式,可分为路段、信号交叉口、无信号交 叉口等,应分别采用相应的通行能力和服务水平。 4.3,2其他等级道路路段一条车道的基本通行能力和设计通行能力应符合表4.32的规定。 表4.3.2其他等级道路路段一条车道的通行能力 设计速度《kmh) 60 0 40 30 20 基本通行能机pcu/(kmn)] 1800 1700 1650 1600 1400 设计通行能eu/(kmn)114001350130013001100 4.33信号交叉口服务水平分级应符合表43.3的规定,新建道路应按三级服务水平设计 表4.3.3信号交叉口服务水平 服务水平 一级 二级 三级 指标 控制廷误(Meh) <30 300 s060 >60 负简度 0.6 0.6-08 0.80.9>0.9 排队长度(m) <30 30~8080~100 >100 4.3.4无信号交叉口可分为次要道路停车让行、全部道路停车让行和环形交叉口三种形式。 次要道路停车让行交叉口通行能力应保证次要道路上车辆可利用的穿越空档能满足次要道 路上交通需求。 4.4自行车道 4.41不受平面交叉口影响的一条自行车道的路段设计通行能力,当有机非分隔设施时,应 取1600vehh~1800vehh:当无分特时,应取1400vehh~1600vehh, 4.4.2受平面交叉口影响的一条自行车道的路段设计通行能力,当有机非分隔设施时,应取 1000vehh~1200vehh:当无分隔时,应取800vehh~1000vehh。 4.43信号交叉口进口道一条自行车道的设计通行能力可取为800vchh~10O0vehh。 4.4.4路段自行车服务水平分级标准应符合表4.44的规定,设计时宜采用三级服务水平】 9

9 一级(自由流) ≤ 10 ≥ 55 0.30 590 二级(稳定流上段) ≤ 20 ≥ 50 0.55 990 三级(稳定流) ≤ 32 ≥ 44 0.77 1 400 (饱和流) ≤ 57 ≥ 30 ≈ 1.00 1 800 60 四级 (强制流) > 57 < 30 >1.00 — 4.2.4 快速路设计时采用的最大服务交通量应符合下列规定: 1 双向四车道快速路折合成当量小客车的年平均日交通量为 40 000 pcu~80 000 pcu。 2 双向六车道快速路折合成当量小客车的年平均日交通量为 60 000pcu~120 000pcu。 3 双向八车道快速路折合成当量小客车的年平均日交通量为 100 000pcu~160 000pcu。 4.3 其他等级道路 4.3.1 其他等级道路根据交通流特性和交通管理方式,可分为路段、信号交叉口、无信号交 叉口等,应分别采用相应的通行能力和服务水平。 4.3.2 其他等级道路路段一条车道的基本通行能力和设计通行能力应符合表 4.3.2 的规定。 表 4.3.2 其他等级道路路段一条车道的通行能力 设计速度(km/h) 60 50 40 30 20 基本通行能力[ pcu /(km.ln)] 1 800 1 700 1 650 1 600 1 400 设计通行能力[ pcu /(km.ln)] 1 400 1 350 1 300 1 300 1 100 4.3.3 信号交叉口服务水平分级应符合表 4.3.3 的规定,新建道路应按三级服务水平设计。 表 4.3.3 信号交叉口服务水平 服务水平 指标 一级 二级 三级 四级 控制延误(s/veh) <30 30~50 50~60 >60 负荷度 <0.6 0.6~0.8 0.8~0.9 >0.9 排队长度(m) <30 30~80 80~100 >100 4.3.4 无信号交叉口可分为次要道路停车让行、全部道路停车让行和环形交叉口三种形式。 次要道路停车让行交叉口通行能力应保证次要道路上车辆可利用的穿越空档能满足次要道 路上交通需求。 4.4 自行车道 4.4.1 不受平面交叉口影响的一条自行车道的路段设计通行能力,当有机非分隔设施时,应 取 1600 veh /h~1800 veh /h;当无分隔时,应取 1400 veh /h~1600 veh /h。 4.4.2 受平面交叉口影响的一条自行车道的路段设计通行能力,当有机非分隔设施时,应取 1000 veh /h~1200 veh /h;当无分隔时,应取 800 veh /h~1000 veh /h。 4.4.3 信号交叉口进口道一条自行车道的设计通行能力可取为 800veh/h~1000 veh /h。 4.4.4 路段自行车服务水平分级标准应符合表 4.4.4 的规定,设计时宜采用三级服务水平

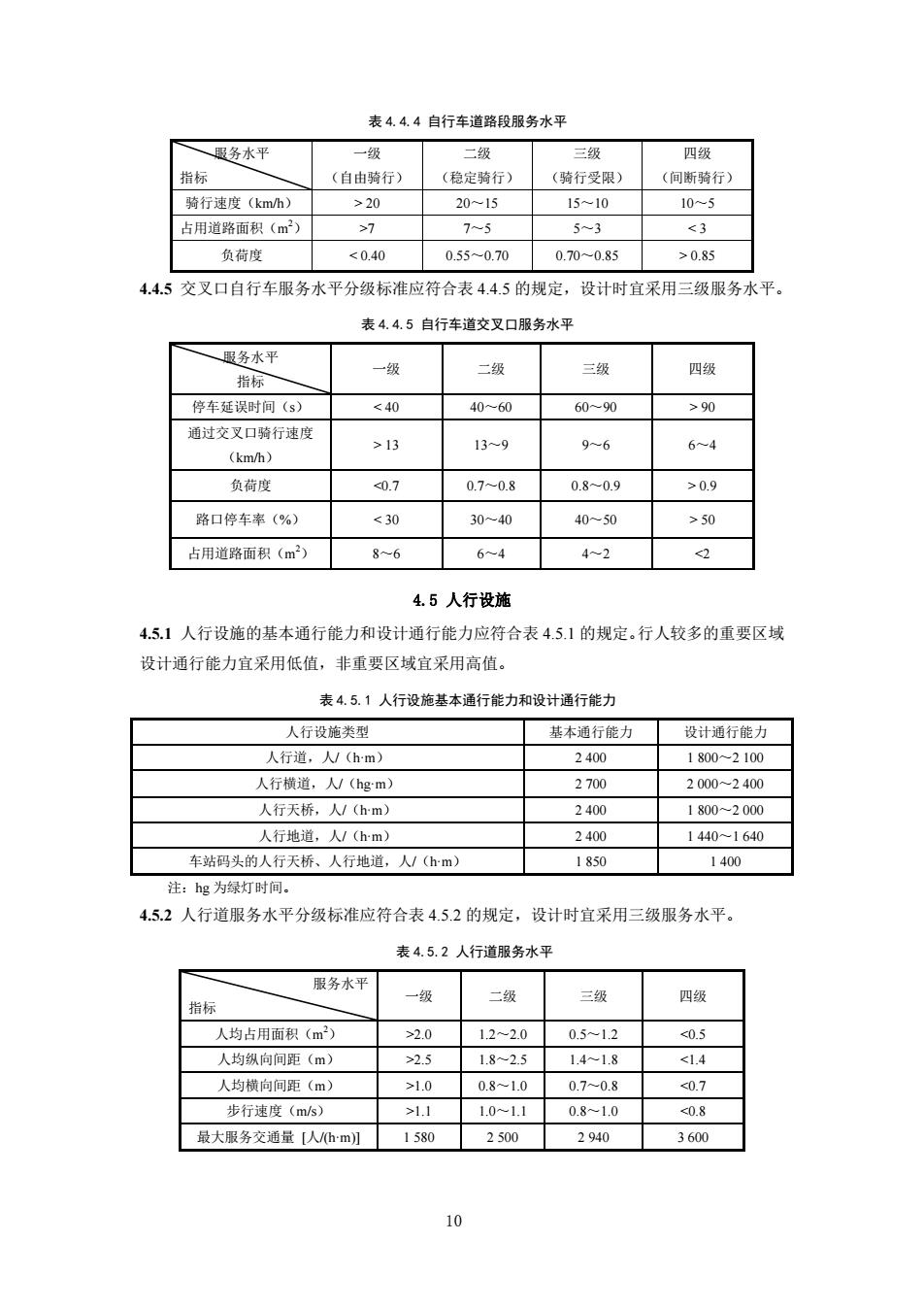

表4.4.4自行车道路段服务水平 暖务水平 二级 三级 四级 指标 (自由骑行) (稳定骑行) (骑行受限) (间新骑行) 骑行速度(kmh) 320 20-15 1510 10-5 占用道路面积(m2) 75 53 负荷度 <0.40 0.55-0.700.70-0.85 >0.85 4.4.5交义口自行车服务水平分级标准应符合表4,4.5的规定,设计时宜采用三级服务水平。 表4.4.5自行车道交叉口服务水平 吸务水平 二级 三级 四级 指标 停车延误时间() ≤40 40-60 60-90 >90 通过交义口骑行速度 >13 13-9 9~6 64 (km/h) 负荷度 <0.7 0.70.8 0.80.9 >0.9 路口停车米(%) <30 30-40 40-50 >50 占用道路面积(m) 8-6 64 42 2 4.5人行设施 4.51人行设施的基本通行能力和设计通行能力应符合表4.5.1的规定。行人较多的重要区域 设计通行能力宜采用低值,非重要区域宜采用高值。 表4.5.1人行设施基本通行能力和设计通行能力 人行设施类型 基本通行能力 设计通行能力 人行道,人/(m) 2400 1800~2100 人行横道,(hgm) 2700 2000~2400 人行天桥,人/(hm) 2400 1800-2000 人行地道.人/(hm) 2400 1440-1640 车站码头的人行天桥、人行地道,人(hm) 1850 1400 注:hg为绿灯时间。 4.5.2人行道服务水平分级标准应符合表4.5.2的规定,设计时宜采用三级服务水平。 表4.5.2人行道服务水平 服务水平 指标 一级 二级 三级 四级 人均占用而积(m2) >20 12-2.0 0.512 05 人均纵向间距(m) 22.5 1825 1418 <14 人均横向间矩(m) >1.0 0.8-1.0 0.7-0.8 0.7 步行速度(ms) >1.1 1.0-1.1 0.8-1.0 <0.8 最大服务交通量[人m 1580 2300 2940 3600 10

10 表 4.4.4 自行车道路段服务水平 服务水平 指标 一级 (自由骑行) 二级 (稳定骑行) 三级 (骑行受限) 四级 (间断骑行) 骑行速度(km/h) > 20 20~15 15~10 10~5 占用道路面积(m2 ) >7 7~5 5~3 < 3 负荷度 < 0.40 0.55~0.70 0.70~0.85 > 0.85 4.4.5 交叉口自行车服务水平分级标准应符合表 4.4.5 的规定,设计时宜采用三级服务水平。 表 4.4.5 自行车道交叉口服务水平 服务水平 指标 一级 二级 三级 四级 停车延误时间(s) < 40 40~60 60~90 > 90 通过交叉口骑行速度 (km/h) > 13 13~9 9~6 6~4 负荷度 <0.7 0.7~0.8 0.8~0.9 > 0.9 路口停车率(%) < 30 30~40 40~50 > 50 占用道路面积(m2 ) 8~6 6~4 4~2 <2 4.5 人行设施 4.5.1 人行设施的基本通行能力和设计通行能力应符合表 4.5.1 的规定。行人较多的重要区域 设计通行能力宜采用低值,非重要区域宜采用高值。 表 4.5.1 人行设施基本通行能力和设计通行能力 人行设施类型 基本通行能力 设计通行能力 人行道,人/(h·m) 2 400 1 800~2 100 人行横道,人/(hg·m) 2 700 2 000~2 400 人行天桥,人/(h·m) 2 400 1 800~2 000 人行地道,人/(h·m) 2 400 1 440~1 640 车站码头的人行天桥、人行地道,人/(h·m) 1 850 1 400 注:hg 为绿灯时间。 4.5.2 人行道服务水平分级标准应符合表 4.5.2 的规定,设计时宜采用三级服务水平。 表 4.5.2 人行道服务水平 服务水平 指标 一级 二级 三级 四级 人均占用面积(m2 ) >2.0 1.2~2.0 0.5~1.2 <0.5 人均纵向间距(m) >2.5 1.8~2.5 1.4~1.8 <1.4 人均横向间距(m) >1.0 0.8~1.0 0.7~0.8 <0.7 步行速度(m/s) >1.1 1.0~1.1 0.8~1.0 <0.8 最大服务交通量 [人/(h·m)] 1 580 2 500 2 940 3 600