1总则 1.0.1为适应我国城市道路建设和发展的需要,规范城市道路工程设计,统一城市道路工程 设计主要技术指标,指导城市道路专用标准的编制,制定本规范。 1.02本规范适用于城市范围内新建和政建的各级城市道路设计。 1.0.3城市道路工程设计应根据城市总体规划、城市综合交通规划、专项规划,考虑社会效 益、环境效益与经济效益的协调统一,合理采用技术标准。遵循和体现以人为本、资源节约、 环境友好的设计原则。 1.0.4城市道路工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定

1 1 总 则 1.0.1 为适应我国城市道路建设和发展的需要,规范城市道路工程设计,统一城市道路工程 设计主要技术指标,指导城市道路专用标准的编制,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于城市范围内新建和改建的各级城市道路设计。 1.0.3 城市道路工程设计应根据城市总体规划、城市综合交通规划、专项规划,考虑社会效 益、环境效益与经济效益的协调统一,合理采用技术标准。遵循和体现以人为本、资源节约、 环境友好的设计原则。 1.0.4 城市道路工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定

2术语与符号 2.1术语 2.L.1主路main road 快速路或主干路中与辅路分隔,供机动车快速通过的道路。 2.1.2轴路sideroad 集散快速路或主干路交通,设置于主路两侧或一侧,单向或双向行驶交通,可间断或连 续设置的道路。 2.1.3设计速度design speed 道路几何设计(包括平曲线半径、纵坡、视距等)所采用的行车速度。 2.1.4设计年限design1ie 包括确定路面宽度而采用的远期交通量的年限与为确定路面结构而采用的保证路面结 构不需进行大修即可按预定目的使用的设计使用年限两种。 2.l.5通行能力traffic capacity 在一定的道路和交通条件下,单位时间内道路上某一路段通过某一断面的最大交通流率。 2.1.6服务水平level of service 衡量交通流运行条件及驾驶人和乘客所感受的服务质量的一项指标,通常根据交通量 速度、行驶时间、行驶(步行)自由度、交通中断、舒适和方便等指标确定。 2.l.7彩色沥青混凝土路面colorful asphalt concrete pavement 脱色沥青与各种颜色石料或树脂类胶结料、色料和添加剂等材料在特定的温度下拌和形 成的具有一定强度和路用性能的新型沥青混凝土路面。 2.l.8降噪路面reducing noise pavement 具有减低轮胎和路面摩擦产生的噪声功能的路面。 2.L.9透水路面pervious pavement 能使降水通过空隙率较高、透水性能良好的道路结构层路面, 2.2符号 Hc一机动车车行道最小净高: Hb一非机动车车行道最小净高: p一人行道最小净高: E一建筑限界顶角宽度: Wr一红线宽度: Wc一机动车道或机非混行车道的车行道宽度: Wb一非机动车道的车行道宽度: 2

2 2 术语与符号 2.1 术语 2.1.1 主路 main road 快速路或主干路中与辅路分隔,供机动车快速通过的道路。 2.1.2 辅路 side road 集散快速路或主干路交通,设置于主路两侧或一侧,单向或双向行驶交通,可间断或连 续设置的道路。 2.1.3 设计速度 design speed 道路几何设计(包括平曲线半径、纵坡、视距等)所采用的行车速度。 2.1.4 设计年限 design life 包括确定路面宽度而采用的远期交通量的年限与为确定路面结构而采用的保证路面结 构不需进行大修即可按预定目的使用的设计使用年限两种。 2.1.5 通行能力 traffic capacity 在一定的道路和交通条件下,单位时间内道路上某一路段通过某一断面的最大交通流率。 2.1.6 服务水平 level of service 衡量交通流运行条件及驾驶人和乘客所感受的服务质量的一项指标,通常根据交通量、 速度、行驶时间、行驶(步行)自由度、交通中断、舒适和方便等指标确定。 2.1.7 彩色沥青混凝土路面 colorful asphalt concrete pavement 脱色沥青与各种颜色石料或树脂类胶结料、色料和添加剂等材料在特定的温度下拌和形 成的具有一定强度和路用性能的新型沥青混凝土路面。 2.1.8 降噪路面 reducing noise pavement 具有减低轮胎和路面摩擦产生的噪声功能的路面。 2.1.9 透水路面 pervious pavement 能使降水通过空隙率较高、透水性能良好的道路结构层路面。 2.2 符号 Hc—机动车车行道最小净高; Hb—非机动车车行道最小净高; Hp—人行道最小净高; E—建筑限界顶角宽度; Wr-红线宽度; Wc-机动车道或机非混行车道的车行道宽度; Wb-非机动车道的车行道宽度;

Wpc一机动车道或机非混行车道的路面宽度 Wpb一非机动车道的路面宽度: Wmc一机动车道路缘带宽度 Wmb一非机动车道路缘带宽度: W一侧向净宽: WsC一安全带宽度: wdm一中间分隔带宽度: Wsm一中间分车带宽度: Wdb一两侧分隔带宽度 Wsb一两侧分车带宽度: Wa一路侧带宽度: Wp一人行道宽度: Wg一绿化带宽度: Wf-设施带宽度: VC一在理想条件下,最大服务交通量与基本通行能力之比: Sc一铁路平交道口机动车驾驶员侧向最小瞭望视距: Ss一铁路平交道口机动车距路口停止线的距离

3 Wpc-机动车道或机非混行车道的路面宽度; Wpb-非机动车道的路面宽度; Wmc-机动车道路缘带宽度; Wmb-非机动车道路缘带宽度; Wl-侧向净宽; Wsc-安全带宽度; Wdm-中间分隔带宽度; Wsm-中间分车带宽度; Wdb-两侧分隔带宽度; Wsb-两侧分车带宽度; Wa-路侧带宽度; Wp-人行道宽度; Wg-绿化带宽度; Wf-设施带宽度; V/C—在理想条件下,最大服务交通量与基本通行能力之比; SC-铁路平交道口机动车驾驶员侧向最小瞭望视距; Ss-铁路平交道口机动车距路口停止线的距离

3基本规定 3.1道路分级 3.1.1城市道路应按道路在道路网中的地位、交通功能以及对沿线的服务功能等,分为快速 路、主干路、次干路和支路四个等级,并应符合下列规定: 1快速路应中央分隔、全部控制出入、控制出入口间距及形式,应实现交通连续通行, 单向设置不应少于两条车道,并应设有配套的交通安全与管理设施。 快速路两侧不应设置吸引大量车流、人流的公共建筑物的出入口。 2主干路应连接城市各主要分区,应以交通功能为主。 主干路两侧不宜设置吸引大量车流、人流的公共建筑物的出入口: 3次干路应与主干路结合组成干路网,应以集散交通的功能为主,兼有服务功能。 4支路宜与次干路和居住区、工业区、交通设施等内部道路相连接,应以解决局部地区 交通,以服务功能为主。 3.12在规划阶段确定道路等级后,当遇特殊情况需变更级别时,应进行技术经济论证,并 报规划审批部门批准。 3.13当道路为货运、防洪、消防、旅游等专用道路使用时,除应满足相应道路等级的技术 要求外,还应满足专用道路及通行车辆的特殊要求。 3.14道路应做好总体设计,并应处理好与公路以及不同等级道路之间的衔接过渡 3.2设计速度 3.2.1各级道路的设计速度应符合表32.1的规定。 表3.2.1各级道路的设计速度 道路等级 快速路 主干路 次干路 支路 设计速度 100 80 60 605040504030403020 (km/h) 3.2.2快速路和主干路的辅路设计速度宜为主路的0.4倍一0.6倍。 3.2.3在立体交叉范围内,主路设计速度应与路段一致,匝道及集散车道设计速度宜为主路 的0.4倍一0.7倍。 32.4平面交叉口内的设计速度宜为路段的0.5倍~0.7倍。 3.3设计车辆 3.3.1机动车设计车辆应包括小客车、大型车、铰接车,其外院尺寸应符合表3.3.1的规定

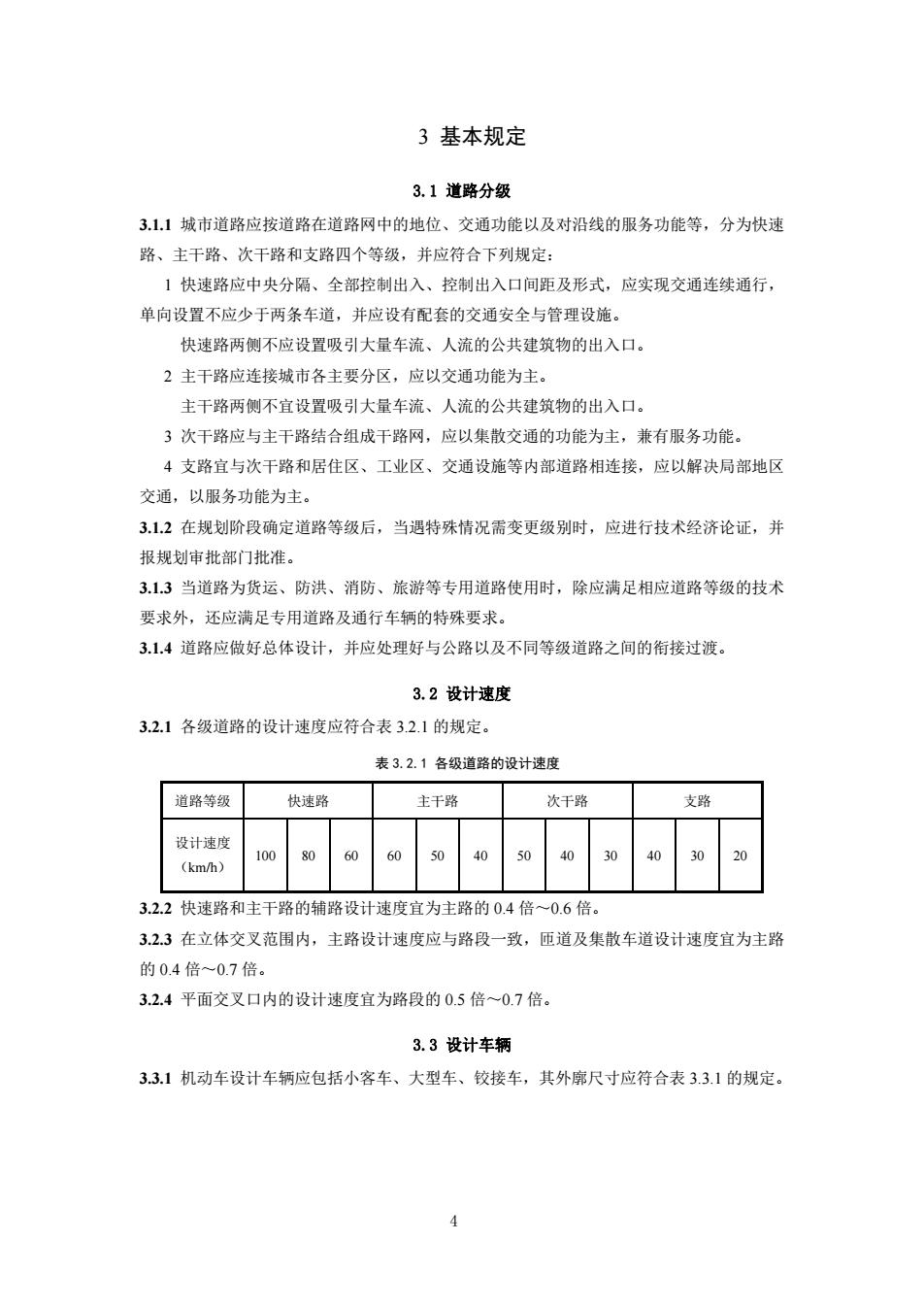

4 3 基本规定 3.1 道路分级 3.1.1 城市道路应按道路在道路网中的地位、交通功能以及对沿线的服务功能等,分为快速 路、主干路、次干路和支路四个等级,并应符合下列规定: 1 快速路应中央分隔、全部控制出入、控制出入口间距及形式,应实现交通连续通行, 单向设置不应少于两条车道,并应设有配套的交通安全与管理设施。 快速路两侧不应设置吸引大量车流、人流的公共建筑物的出入口。 2 主干路应连接城市各主要分区,应以交通功能为主。 主干路两侧不宜设置吸引大量车流、人流的公共建筑物的出入口。 3 次干路应与主干路结合组成干路网,应以集散交通的功能为主,兼有服务功能。 4 支路宜与次干路和居住区、工业区、交通设施等内部道路相连接,应以解决局部地区 交通,以服务功能为主。 3.1.2 在规划阶段确定道路等级后,当遇特殊情况需变更级别时,应进行技术经济论证,并 报规划审批部门批准。 3.1.3 当道路为货运、防洪、消防、旅游等专用道路使用时,除应满足相应道路等级的技术 要求外,还应满足专用道路及通行车辆的特殊要求。 3.1.4 道路应做好总体设计,并应处理好与公路以及不同等级道路之间的衔接过渡。 3.2 设计速度 3.2.1 各级道路的设计速度应符合表 3.2.1 的规定。 表 3.2.1 各级道路的设计速度 道路等级 快速路 主干路 次干路 支路 设计速度 (km/h) 100 80 60 60 50 40 50 40 30 40 30 20 3.2.2 快速路和主干路的辅路设计速度宜为主路的 0.4 倍~0.6 倍。 3.2.3 在立体交叉范围内,主路设计速度应与路段一致,匝道及集散车道设计速度宜为主路 的 0.4 倍~0.7 倍。 3.2.4 平面交叉口内的设计速度宜为路段的 0.5 倍~0.7 倍。 3.3 设计车辆 3.3.1 机动车设计车辆应包括小客车、大型车、铰接车,其外廓尺寸应符合表 3.3.1 的规定

表3.3.1机动车设计车辆及其外廓尺寸 总长 前悬 车辆类型 总宽(m)总高(m) 轴距 后悬 (m) (m) (m) (m) 小客车 6 1.82.0 0.8 3.8 1.4 大型车 25 40 6.3 4.0 较接车 18254.0 1.75.8+6.73.8 注:1总长:车辆前保险杠至后保险杠的距高。 2总宽:车丽宽度(不包括后视镜), 3总高:车可顶或装载顶至地面的高度。 4前瑟:车柄前促险杠至前轴轴中线的距离 5轴距 双轴车时,为从前轴轴中线到后轴轴中线的距离:较接车时分别为前轴轴中线至中轴转中线、中鞋中线至 后轴轴中线的距离 6后巷:车柄后保险杠至后轴轴中线的距离。 3.3.2非机动车设计车辆的外廊尺寸应符合表3.32的规定。 表3.3.2非机动车设计车辆及其外摩尺寸 车辆类型 总长(m) 总高) 自行车 1.93 0.60 2.25 三轮车 3.401.25 2.25 注:1总长:自行车为前轮前缘后轮缘的距离:三轮车为前轮前缘至车厢后缘的距高: 2总宽:自行车为车把宽度:三轮车为车厢宽度: 3总高:自行车为骑车人骑在车上时。头顶室地面的高度:三轮车为载物顶至地面的高度。 3.4道路建筑限界 3.4.1道路建筑限界应为道路上净高线和道路两侧侧向净宽边线组成的空间界线(图3.4.1)。 顶角抹角宽度(E)不应大于机动车道或非机动车道的侧向净宽(WI)。 属行车道成机蚌道 a)无中间分隔带

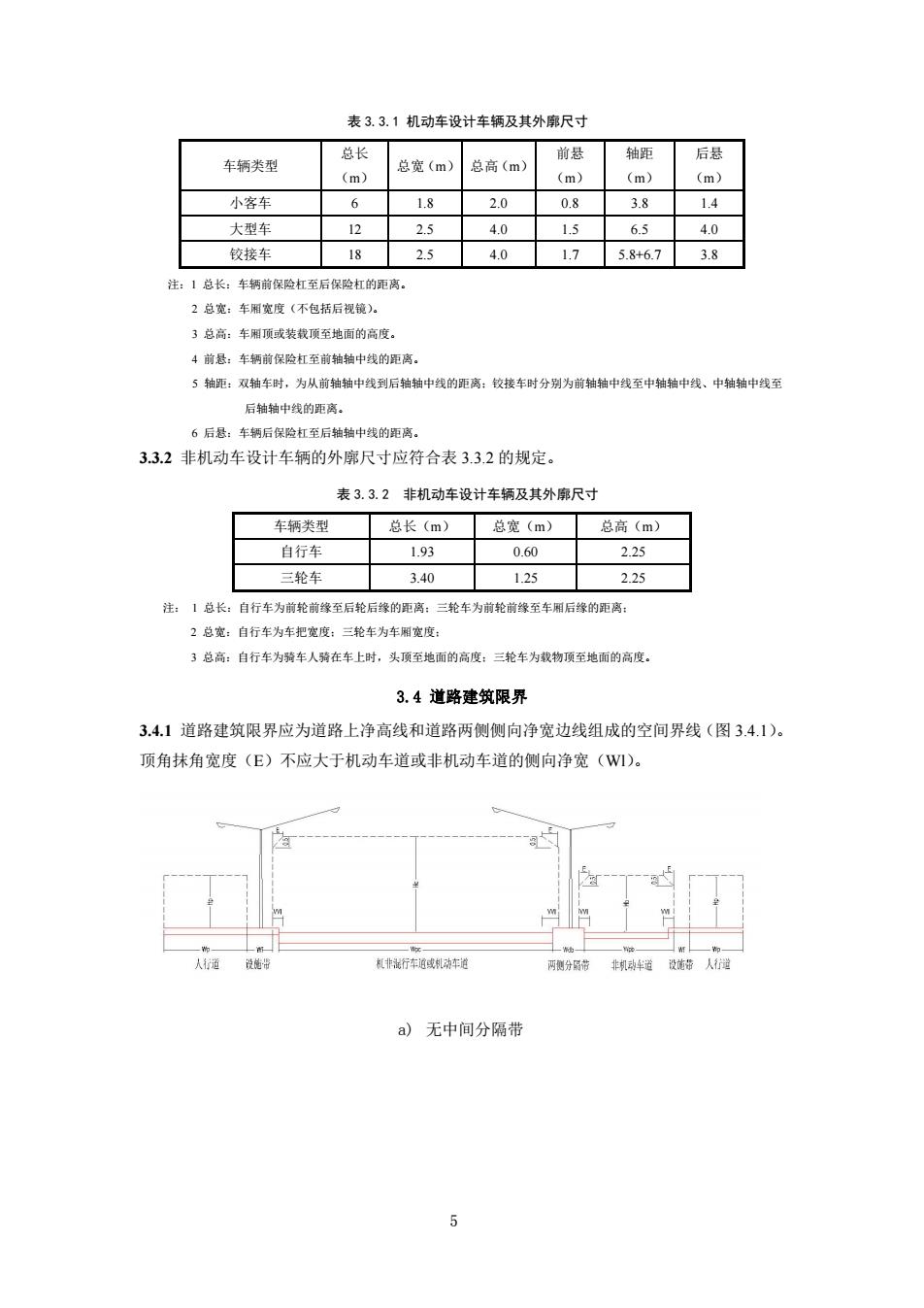

5 表 3.3.1 机动车设计车辆及其外廓尺寸 车辆类型 总长 (m) 总宽(m) 总高(m) 前悬 (m) 轴距 (m) 后悬 (m) 小客车 6 1.8 2.0 0.8 3.8 1.4 大型车 12 2.5 4.0 1.5 6.5 4.0 铰接车 18 2.5 4.0 1.7 5.8+6.7 3.8 注:1 总长:车辆前保险杠至后保险杠的距离。 2 总宽:车厢宽度(不包括后视镜)。 3 总高:车厢顶或装载顶至地面的高度。 4 前悬:车辆前保险杠至前轴轴中线的距离。 5 轴距:双轴车时,为从前轴轴中线到后轴轴中线的距离;铰接车时分别为前轴轴中线至中轴轴中线、中轴轴中线至 后轴轴中线的距离。 6 后悬:车辆后保险杠至后轴轴中线的距离。 3.3.2 非机动车设计车辆的外廓尺寸应符合表 3.3.2 的规定。 表 3.3.2 非机动车设计车辆及其外廓尺寸 车辆类型 总长(m) 总宽(m) 总高(m) 自行车 1.93 0.60 2.25 三轮车 3.40 1.25 2.25 注: 1 总长:自行车为前轮前缘至后轮后缘的距离;三轮车为前轮前缘至车厢后缘的距离; 2 总宽:自行车为车把宽度;三轮车为车厢宽度; 3 总高:自行车为骑车人骑在车上时,头顶至地面的高度;三轮车为载物顶至地面的高度。 3.4 道路建筑限界 3.4.1 道路建筑限界应为道路上净高线和道路两侧侧向净宽边线组成的空间界线(图 3.4.1)。 顶角抹角宽度(E)不应大于机动车道或非机动车道的侧向净宽(Wl)。 a) 无中间分隔带