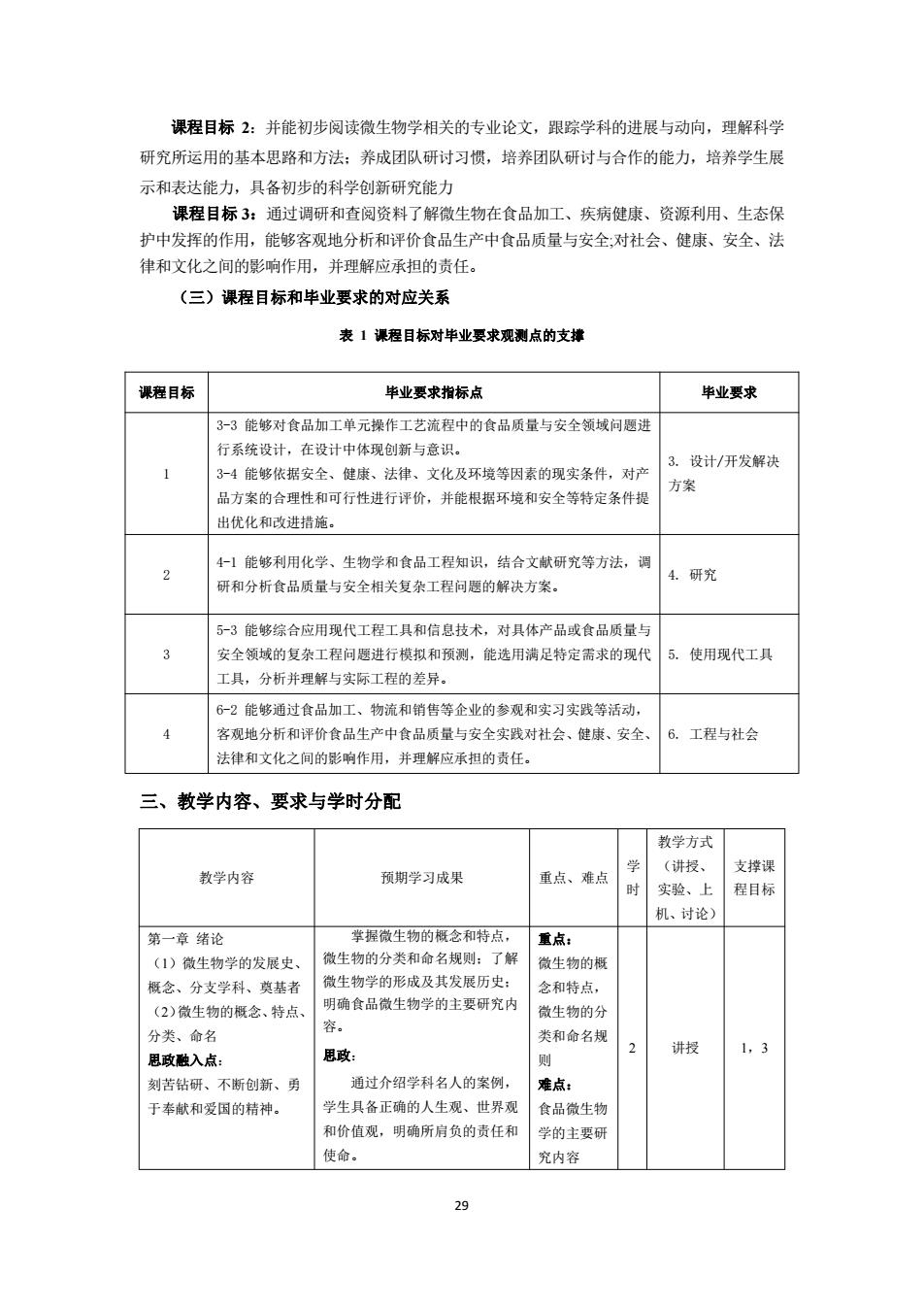

课程目标2:并能初步阅读微生物学相关的专业论文,跟踪学科的进展与动向,理解科学 研究所运用的基本思路和方法养成团队研讨习惯,培养团队研讨与合作的能力,培养学生展 示和表达能力,具备初步的科学创新研究能力 课程目标3:通过调研和查阅资料了解微生物在食品加工、疾病健康、资源利用、生态保 护中发挥的作用,能够客观地分析和评价食品生产中食品质量与安全:对社会、健康、安全、法 律和文化之间的影响作用,并理解应承担的责任。 (三)课程目标和毕业要求的对应关系 表1课程目标对毕业要求观测点的支排 课程目标 毕业要求指标点 半业要求 3-3能够对食品加工单元操作工艺流程中的食品质量与安全领城问题进 行系结设计,在设计中体现创新与章」 1 -4能够依据安全、健康、法律、文化及环境等因素的现实条件 ,对产 3。设计/开发解决 方案 品方案的合理性和可行性进行评价,并能根据环境和安全等特定条件损 出优化和改进措施。 41能够利用化学、生物学和食品工程知识,结合文献研究等方法。 研究 研和分析食品质量与安全相关复杂工程间题的解决方案, 5-3能够综合应用现代工程工具和信息技术,对具体产品或食品质量与 安全领域的复杂工程问题进行模拟和预测,能选用满足特定需求的现什 5.使用现代工具 工具,分析并理解与实际工程的差异。 62能够通过食品加工、物流和销售等企业的参观和实习实践等活动, 客观地分析和评价食品生产中食品质量与安全实践对社会、健康、安全 6.工程与社会 法律和文化之间的影响作用,并理解应承担的责任。 三、教学内容、要求与学时分配 教学方式 (讲授 教学内容 预期学习成果 重点、难点 支撑课 实验、上 程目标 机、讨论】 第一章绪论 掌探微生物的概念和特点, 重点 (1)微生物学的发展史 微生物的分类和命名规侧:了解 概念、分支学科、莫基者 微生物学的形成及其发展历史: 微生物的概 念和特点, (2)微牛物的概今、特点 明确食品微生物学的主要研究内 益生物的分 分类、命名 类和命名规 用的入古 用政 2 讲授 1,3 刻苦钻研、不断创新、勇 通过介绍学科名人的案例, 于奉献和爱国的精神。 学生具备正确的人生观 世界邓 食品微生物 和价值观,明确所肩负的责任利 学的主要研 使命。 究内容 29

29 课程目标 2:并能初步阅读微生物学相关的专业论文,跟踪学科的进展与动向,理解科学 研究所运用的基本思路和方法;养成团队研讨习惯,培养团队研讨与合作的能力,培养学生展 示和表达能力,具备初步的科学创新研究能力 课程目标 3:通过调研和查阅资料了解微生物在食品加工、疾病健康、资源利用、生态保 护中发挥的作用,能够客观地分析和评价食品生产中食品质量与安全;对社会、健康、安全、法 律和文化之间的影响作用,并理解应承担的责任。 (三)课程目标和毕业要求的对应关系 表 1 课程目标对毕业要求观测点的支撑 课程目标 毕业要求指标点 毕业要求 1 3-3 能够对食品加工单元操作工艺流程中的食品质量与安全领域问题进 行系统设计,在设计中体现创新与意识。 3-4 能够依据安全、健康、法律、文化及环境等因素的现实条件,对产 品方案的合理性和可行性进行评价,并能根据环境和安全等特定条件提 出优化和改进措施。 3. 设计/开发解决 方案 2 4-1 能够利用化学、生物学和食品工程知识,结合文献研究等方法,调 研和分析食品质量与安全相关复杂工程问题的解决方案。 4. 研究 3 5-3 能够综合应用现代工程工具和信息技术,对具体产品或食品质量与 安全领域的复杂工程问题进行模拟和预测,能选用满足特定需求的现代 工具,分析并理解与实际工程的差异。 5. 使用现代工具 4 6-2 能够通过食品加工、物流和销售等企业的参观和实习实践等活动, 客观地分析和评价食品生产中食品质量与安全实践对社会、健康、安全、 法律和文化之间的影响作用,并理解应承担的责任。 6. 工程与社会 三、教学内容、要求与学时分配 教学内容 预期学习成果 重点、难点 学 时 教学方式 (讲授、 实验、上 机、讨论) 支撑课 程目标 第一章 绪论 (1)微生物学的发展史、 概念、分支学科、奠基者 (2)微生物的概念、特点、 分类、命名 思政融入点: 刻苦钻研、不断创新、勇 于奉献和爱国的精神。 掌握微生物的概念和特点, 微生物的分类和命名规则;了解 微生物学的形成及其发展历史; 明确食品微生物学的主要研究内 容。 思政: 通过介绍学科名人的案例, 学生具备正确的人生观、世界观 和价值观,明确所肩负的责任和 使命。 重点: 微生物的概 念和特点, 微生物的分 类和命名规 则 难点: 食品微生物 学的主要研 究内容 2 讲授 1,3

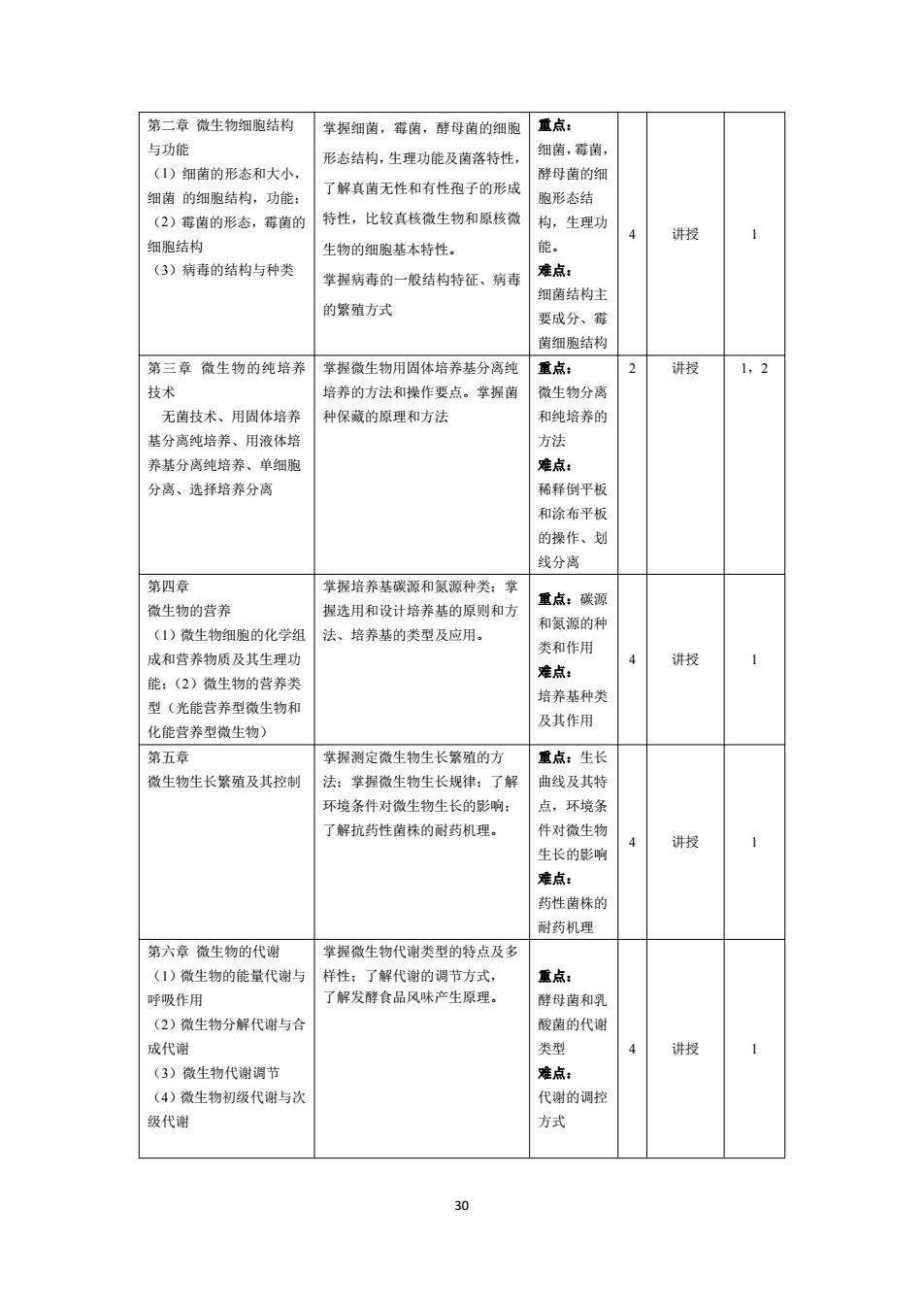

第二章微生物细胞结构 掌握细菌,霉菌,酵母菌的细胞重点: 与功能 形态结构,生理功能及菌落特性 ()细菌的形态和大小 酵母菌的细 了解真菌无性和有性孢子的形成 细菌的细胞结构,功能: 胞形态结 (2)霉黄的形态,蕉菊的 特性,比较真核微生物和原核微 构,生理功 讲授 细南结 生物的细胞基本特性。 能 (3)病毒的结构与种类 掌操病毒的一般结构特征、病毒 细菌结构主 的繁殖方式 要成分、 菌细胞结构 第三章微生物的纯培养 堂据微牛物用固体培养其分塞城 重点: 讲投 1,2 持术 培养的方法和操作要点。握菌 微生物分 无菌技术、用固体培养 种保藏的原理和方法 和纯培养的 基分离纯培养、用液体 养基分高纯培养、单细脂 难点: 分离、选择培养分离 稀释科平板 和涂布平板 的操作 线分离 第四章 掌操培养基碳源和氮源种类:掌 微生物的营养 握选用和设计培养基的原则和方 重点:碳源 和氨顺的科 (1)微生物细胞的化学组 法、培养基的类型及应用 成和营养物质及其生理功 类和作用 讲授 能:(2)微生物的营养 难点 培养基种 型(光能营养型微生物天 化能营养型微生物) 及其作用 第五章 掌握测定微生物生长繁殖的方 重点:生长 微生物生长繁殖及其控市制 法,堂生物生长却独 了解 曲线及其特 不境条件对微生物生长的影响 点 环境 了解抗药性菌株的耐药机理 件对微生物 讲按 生长的影响 难点: 药性菌接的 耐药机理 第六章微生物的代谢 掌握微生物代谢类型的特点及多 (1)微生物的能量代谢马 样性:了解代谢的调节方式 重点: 呼吸作用 了解发酵食品风味产生原理 酵母菌和 (2)微生物分解代谢与 酸菌的代谢 成代谢 4 讲授 1 (3)微生物代谢调节 难点: (4)微生物初级代谢与次 代谢的调控 级代谢 方式 30

30 第二章 微生物细胞结构 与功能 (1)细菌的形态和大小, 细菌 的细胞结构,功能; (2)霉菌的形态,霉菌的 细胞结构 (3)病毒的结构与种类 掌握细菌,霉菌,酵母菌的细胞 形态结构,生理功能及菌落特性, 了解真菌无性和有性孢子的形成 特性,比较真核微生物和原核微 生物的细胞基本特性。 掌握病毒的一般结构特征、病毒 的繁殖方式 重点: 细菌,霉菌, 酵母菌的细 胞形态结 构,生理功 能。 难点: 细菌结构主 要成分、霉 菌细胞结构 4 讲授 1 第三章 微生物的纯培养 技术 无菌技术、用固体培养 基分离纯培养、用液体培 养基分离纯培养、单细胞 分离、选择培养分离 掌握微生物用固体培养基分离纯 培养的方法和操作要点。掌握菌 种保藏的原理和方法 重点: 微生物分离 和纯培养的 方法 难点: 稀释倒平板 和涂布平板 的操作、划 线分离 2 讲授 1,2 第四章 微生物的营养 (1)微生物细胞的化学组 成和营养物质及其生理功 能;(2)微生物的营养类 型(光能营养型微生物和 化能营养型微生物) 掌握培养基碳源和氮源种类;掌 握选用和设计培养基的原则和方 法、培养基的类型及应用。 重点:碳源 和氮源的种 类和作用 难点: 培养基种类 及其作用 4 讲授 1 第五章 微生物生长繁殖及其控制 掌握测定微生物生长繁殖的方 法;掌握微生物生长规律;了解 环境条件对微生物生长的影响; 了解抗药性菌株的耐药机理。 重点:生长 曲线及其特 点,环境条 件对微生物 生长的影响 难点: 药性菌株的 耐药机理 4 讲授 1 第六章 微生物的代谢 (1)微生物的能量代谢与 呼吸作用 (2)微生物分解代谢与合 成代谢 (3)微生物代谢调节 (4)微生物初级代谢与次 级代谢 掌握微生物代谢类型的特点及多 样性;了解代谢的调节方式, 了解发酵食品风味产生原理。 重点: 酵母菌和乳 酸菌的代谢 类型 难点: 代谢的调控 方式 4 讲授 1

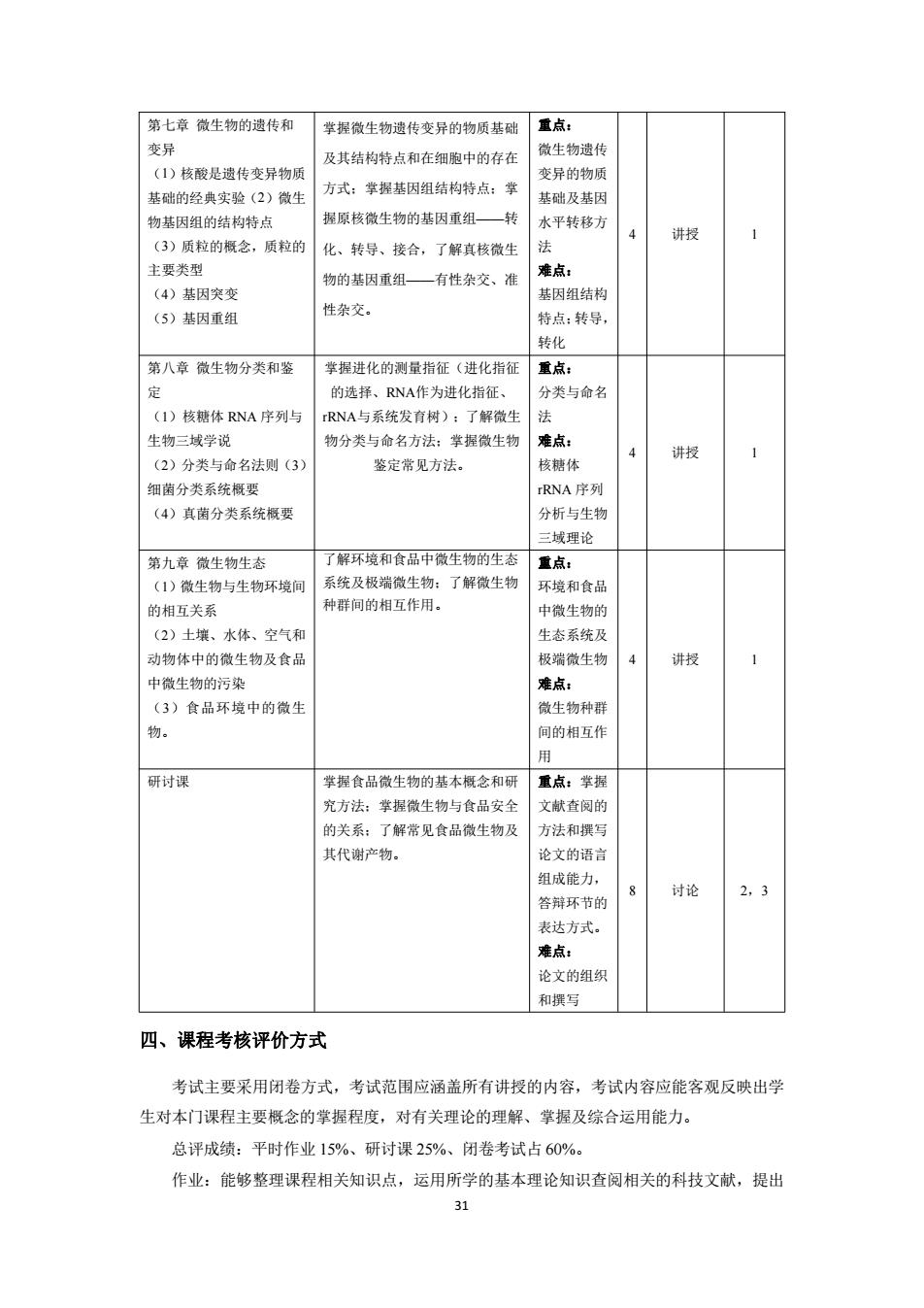

第七章微生物的遗传和 掌握微生物遗传变异的物质基础重点: 变异 (1)核酸是遗传变异物质 及其结构特点和在细胞中的存在 微生物遗传 变异的物质 基础的经典实验(2)微生 方式:章握基因组结构特点:掌 基础及基因 物基因组的结构特点 原核微生物的基因重 水平转移方 4 讲授 (3)质粒的概②,质粒的 化、转导、接合,了解真核微生 法 主要米型 物的基因重组 难点: 一有性杂交、准 (4)基因突变 因组结拉 (5)基因重组 性杂交。 特点:转导 转化 第八章微生物分类和罗 掌操进化的测量指征(进化指征 重点: 的选择、RNA作为进化指征 分类与命名 I)核糖体RNA序列 生物三域学说 掌操微生物 难点 讲授 1 (2)分类与命名法则(3 鉴定常见方法。 核糖体 细馅分类系统概要 RNA序列 (4)真菌分类系统概要 分析与生物 三域理论 第九章微生物生态 了解环培和食品中微生物的生态 重点 (1)微生物与生物环境间 系统形极端潜生物, 坏境和食品 的相互关系 种群间的相互作用 中微生物的 (2)土墙、水体、空气利 生态系转及 动物体中的微牛物及食品 极端微生物 讲授 中微生物的污染 难点 (3)食品环境中的微 微生物种料 物。 间的相互作 用 研讨课 堂据食品微生物的基本超今和研 重点:堂提 究方法 生物与食品安 文献查阅的 的关系:了解常见食品微生物及 方法和撰三 其代谢产物。 论文的语言 组成能力。 讨论 2.3 答辩环节的 表达方式 难点: 论文的组氨 和撰写 四、课程考核评价方式 考试主要采用闭卷方式,考试范围应涵盖所有讲授的内容,考试内容应能客观反映出学 生对本门课程主要概念的掌握程度,对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。 总评成绩:平时作业15%、研讨课25%、闭卷考试占60% 作业:能够整理课程相关知识点,运用所学的基本理论知识查阅相关的科技文献,提出

31 四、课程考核评价方式 考试主要采用闭卷方式,考试范围应涵盖所有讲授的内容,考试内容应能客观反映出学 生对本门课程主要概念的掌握程度,对有关理论的理解、掌握及综合运用能力。 总评成绩:平时作业 15%、研讨课 25%、闭卷考试占 60%。 作业:能够整理课程相关知识点,运用所学的基本理论知识查阅相关的科技文献,提出 第七章 微生物的遗传和 变异 (1)核酸是遗传变异物质 基础的经典实验(2)微生 物基因组的结构特点 (3)质粒的概念,质粒的 主要类型 (4)基因突变 (5)基因重组 掌握微生物遗传变异的物质基础 及其结构特点和在细胞中的存在 方式;掌握基因组结构特点;掌 握原核微生物的基因重组——转 化、转导、接合,了解真核微生 物的基因重组——有性杂交、准 性杂交。 重点: 微生物遗传 变异的物质 基础及基因 水平转移方 法 难点: 基因组结构 特点;转导, 转化 4 讲授 1 第八章 微生物分类和鉴 定 (1)核糖体 RNA 序列与 生物三域学说 (2)分类与命名法则(3) 细菌分类系统概要 (4)真菌分类系统概要 掌握进化的测量指征(进化指征 的选择、RNA作为进化指征、 rRNA与系统发育树);了解微生 物分类与命名方法;掌握微生物 鉴定常见方法。 重点: 分类与命名 法 难点: 核糖体 rRNA 序列 分析与生物 三域理论 4 讲授 1 第九章 微生物生态 (1)微生物与生物环境间 的相互关系 (2)土壤、水体、空气和 动物体中的微生物及食品 中微生物的污染 (3)食品环境中的微生 物。 了解环境和食品中微生物的生态 系统及极端微生物;了解微生物 种群间的相互作用。 重点: 环境和食品 中微生物的 生态系统及 极端微生物 难点: 微生物种群 间的相互作 用 4 讲授 1 研讨课 掌握食品微生物的基本概念和研 究方法;掌握微生物与食品安全 的关系;了解常见食品微生物及 其代谢产物。 重点:掌握 文献查阅的 方法和撰写 论文的语言 组成能力, 答辩环节的 表达方式。 难点: 论文的组织 和撰写 8 讨论 2,3

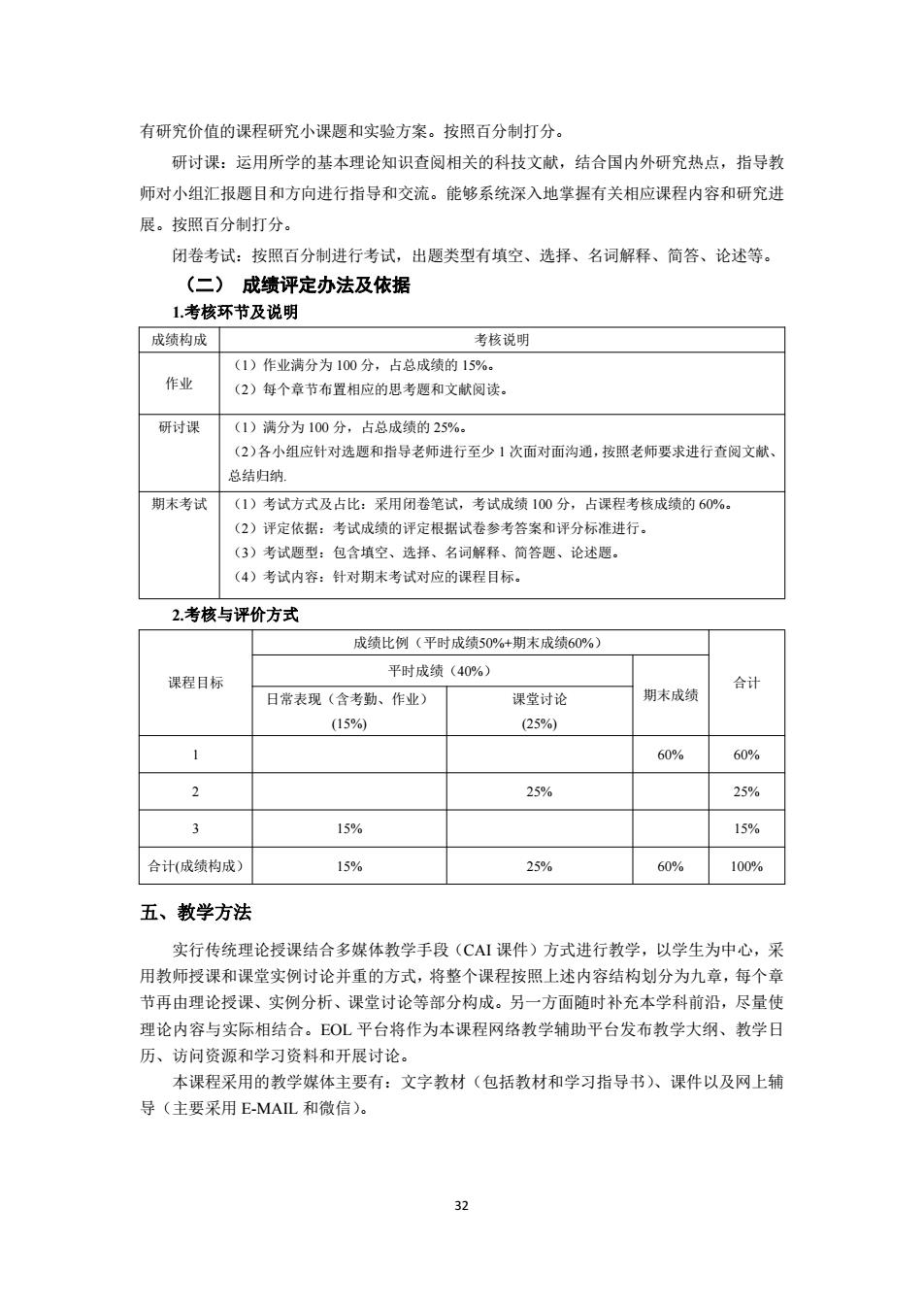

有研究价值的课程研究小课题和实验方案。按照百分制打分。 研讨课:运用所学的基本理论知识查阅相关的科技文献,结合国内外研究热点,指导教 师对小组汇报题目和方向进行指导和交流。能够系统深入地掌握有关相应课程内容和研究进 展。按照百分制打分。 闭卷考试:按照百分制进行考试,出题类型有填空、选择、名词解释、简答、论述等。 (二)成绩评定办法及依据 1.考核环节及说明 成锁构成 考核说明 (1)作业满分为100分,占总成绩的15%。 (2)每个章节布置相应的思考题和文献阅读 研讨课 (1)满分为100分,占总成绩的25%, (2)各小组应针对选趣和指导老师进行至少1次而对面沟通,按照老师要求进行查阅文献 总结归纳. 期末考试(1)考试方式及占比:采用闭卷笔试,考试成绩100分,占课程考核成绩的60%。 (2)评定依据: 考试成锁的评定根据试卷参考答案和评分标准 进行 (3)考试题型:包含填空、选择、名词解释、简答题、论述题。 (4)考试内容:针对期末考试对应的课程目标。 2.考核与评价方式 成绩比例(平时成绩50%+期末成绩60%) 课程目标 平时成绩(40%) 期末成到 合计 日常表现(含考勤、作业) 课堂讨论 (15% (25%) 60% 60% 2 25% 25% 159% 15% 合计(成绩构成) 15% 25% 60% 100% 五、教学方法 实行传统理论授课结合多媒体教学手段(C课件)方式进行教学,以学生为中心,采 用教师授课和课堂实例讨论并重的方式,将整个课程按照上述内容结构划分为九章,每个章 节再由理论授课、实例分析、课堂讨论等部分构成。另一方面随时补充本学科前沿,尽量使 理论内容与实际相结合。EOL平台将作为本课程网络教学辅助平台发布教学大纲、教学日 历、访问资源和学习资料和开展讨论。 本课程采用的教学媒体主要有:文字教材(包括教材和学习指导书)、课件以及网上辅 导(主要采用E-MAIL和微信)。 32

32 有研究价值的课程研究小课题和实验方案。按照百分制打分。 研讨课:运用所学的基本理论知识查阅相关的科技文献,结合国内外研究热点,指导教 师对小组汇报题目和方向进行指导和交流。能够系统深入地掌握有关相应课程内容和研究进 展。按照百分制打分。 闭卷考试:按照百分制进行考试,出题类型有填空、选择、名词解释、简答、论述等。 (二) 成绩评定办法及依据 1.考核环节及说明 成绩构成 考核说明 作业 (1)作业满分为 100 分,占总成绩的 15%。 (2)每个章节布置相应的思考题和文献阅读。 研讨课 (1)满分为 100 分,占总成绩的 25%。 (2)各小组应针对选题和指导老师进行至少 1 次面对面沟通,按照老师要求进行查阅文献、 总结归纳. 期末考试 (1)考试方式及占比:采用闭卷笔试,考试成绩 100 分,占课程考核成绩的 60%。 (2)评定依据:考试成绩的评定根据试卷参考答案和评分标准进行。 (3)考试题型:包含填空、选择、名词解释、简答题、论述题。 (4)考试内容:针对期末考试对应的课程目标。 2.考核与评价方式 课程目标 成绩比例(平时成绩50%+期末成绩60%) 合计 平时成绩(40%) 日常表现(含考勤、作业) 期末成绩 (15%) 课堂讨论 (25%) 1 60% 60% 2 25% 25% 3 15% 15% 合计(成绩构成) 15% 25% 60% 100% 五、教学方法 实行传统理论授课结合多媒体教学手段(CAI 课件)方式进行教学,以学生为中心,采 用教师授课和课堂实例讨论并重的方式,将整个课程按照上述内容结构划分为九章,每个章 节再由理论授课、实例分析、课堂讨论等部分构成。另一方面随时补充本学科前沿,尽量使 理论内容与实际相结合。EOL 平台将作为本课程网络教学辅助平台发布教学大纲、教学日 历、访问资源和学习资料和开展讨论。 本课程采用的教学媒体主要有:文字教材(包括教材和学习指导书)、课件以及网上辅 导(主要采用 E-MAIL 和微信)

六、参考材料 1、周德庆,微生物学教程,北京:高等教有出版社,20114,第三版 2、诸葛健、李华钟,微生物学,科学出版社,2017.9,第二版 3、周长林,微生物学,中国医药科技出版社,2015.8,第三版 4、刘慧,现代食品微生物学,中国轻工业出版社,2011.5,第二版 5、贺稚非、霍乃蕊,食品微生物学,科学出版社,2018.10 6、(美)James M.Jay,.(美)Martin.J.Loessner,.(美)DavidA.Golden编著,何国庆,丁立孝 等译,现代食品微生物学,中国农业大学出版社,2008.6,第七版 主撰人:李晓晖 审核人: 英文校对:李晓晖 教学副院长:金银哲 日期:2022年9月25日 33

33 六、参考材料 1、周德庆,微生物学教程,北京:高等教育出版社,2011.4,第三版 2、诸葛健、李华钟,微生物学,科学出版社,2017.9,第二版 3、周长林,微生物学,中国医药科技出版社, 2015.8,第三版 4、刘慧,现代食品微生物学,中国轻工业出版社,2011.5,第二版 5、贺稚非、霍乃蕊,食品微生物学,科学出版社,2018.10 6、(美) James M. Jay, (美) Martin J. Loessner, (美) David A. Golden 编著,何国庆,丁立孝 等译,现代食品微生物学,中国农业大学出版社,2008.6,第七版 主撰人:李晓晖 审核人: 英文校对:李晓晖 教学副院长:金银哲 日 期:2022 年 9 月 25 日