第二章感觉的基础 第一节感觉概述 一、感觉的定义和分类 感觉是生物(包括人类)认识客观世界的本能,是外部世界通过机械能、辐射能或化学 能激到生物体的受体部位后,在生物体中产生的映象和(或)反成。因此,成觉受体可挖 下列不同的情况分类 (1)机械能受体:听觉、触觉、压觉和平衡: (2)辐射能受体:视觉、热觉和冷觉: (3)化学能受体:味觉、嗅觉和一般化学感。 以上三者也可更广义地概括为物理感(视微、听觉和钟觉)和化学成(味微、晚觉和一 般化学感,后者包括皮肤、 粘膜或神经末梢对刺激性药剂的感觉) 人的感觉远比一般动物复杂,他除了感知外,还有复杂的心理活动 任何事物都是由许多属性组成。例如,一块面包有颜色、形状、气味、滋味、质地等属 性。不同属性,通过刺激不同感觉器官反映到人的大脑,从而产生不同的感觉。人的感觉不 仅只反映外界事物的屈性,也反映人体自身活动情况。人之所以知道自己是缩着或站立着, 还是凭着对自身状态的感觉 感觉虽然是低级的反映形式,但它是一切高级复杂心理活动的基础和前提,感觉对人类 的生活有重要作用和影响。 在人类产生感觉的过程中,感觉器官直接与客观事物特性相联系。不同的感官对于外部 刺激有较强的选择性。感官由感觉受体或一组对外界刺激有反应的细胞组成,这些受体物质 获得刺激后,能将这些刺激信号通过神经传导到大脑。感官通常具有下面几个特征: 一种感官只能接受和识别一 刺 (2)只有刺激量在一定范围内才会对感宫产生作用: (3)某种刺激连续施加到感宫上一段时间后,感官会产生疲劳、适应现象,感觉灵敏度 随之明显下降: (4)心理作用对感宜识别刺激有影响: (5)不同感官在接受信息时,会相互影响。 感党与心 人的心理现象复杂多样,心理生活的内容也丰富多彩。人的心理活动内容非常广泛,它 涉及到所有学科研究的对象与内容,从本质上讲,人的心理是人脑的机能,是对客观现实的 主观反映。要想详细研究和认识,远非本书所能,这里其所以提出这个话题,这是因为在人 的心理活动中,认知是第一步,其后才有情绪和意志。而认知活动包括感觉、知觉、记忆、 、思维等不同形式的心理 活动。感觉和知觉通常合称为感知,是人类认识客观现象的最 基木的认知形式,人们对客观世界的认识始于感知。 感觉反映客观事物的个别属性或特性。通过感觉,人获得有关事物的某些外部的或个别 的特征,如形状、颜色、大小、气味、滋味、质感等。知觉反映事物的整体及其联系与关系, 它是人脑对各种感觉信息的组织与解释的过程。人认识某种事物或现象,并不仅仅局限于它 的某方面的特性,而是把这些特性组合起来。 将它 作为 体加以认识,并理解它的意 义。例如,就感觉而言,我们可以获得各种不同的声音特性(音高、音响、音色)】,但却无 法理解它们的意义。知觉则将这些听觉刺激序列加以组织,并依据我们头脑中的过去经验 将它们理解为各种有意义的声音。知觉并非是各种感觉的简单相加,而是感觉信息与非感觉

1 第二章 感觉的基础 第一节感觉概述 一、感觉的定义和分类 感觉是生物(包括人类)认识客观世界的本能,是外部世界通过机械能、辐射能或化学 能刺激到生物体的受体部位后,在生物体中产生的映象和(或)反应。因此,感觉受体可按 下列不同的情况分类: (1)机械能受体:听觉、触觉、压觉和平衡; (2)辐射能受体:视觉、热觉和冷觉; (3)化学能受体:味觉、嗅觉和一般化学感。 以上三者也可更广义地概括为物理感(视觉、听觉和触觉)和化学感(味觉、嗅觉和一 般化学感,后者包括皮肤、粘膜或神经末梢对刺激性药剂的感觉)。 人的感觉远比一般动物复杂,他除了感知外,还有复杂的心理活动。 任何事物都是由许多属性组成。例如,一块面包有颜色、形状、气味、滋味、质地等属 性。不同属性,通过刺激不同感觉器官反映到人的大脑,从而产生不同的感觉。人的感觉不 仅只反映外界事物的属性,也反映人体自身活动情况。人之所以知道自己是躺着或站立着, 还是凭着对自身状态的感觉。 感觉虽然是低级的反映形式,但它是一切高级复杂心理活动的基础和前提,感觉对人类 的生活有重要作用和影响。 在人类产生感觉的过程中,感觉器官直接与客观事物特性相联系。不同的感官对于外部 刺激有较强的选择性。感官由感觉受体或一组对外界刺激有反应的细胞组成,这些受体物质 获得刺激后,能将这些刺激信号通过神经传导到大脑。感官通常具有下面几个特征: (1)一种感官只能接受和识别一种刺激; (2)只有刺激量在一定范围内才会对感官产生作用; (3)某种刺激连续施加到感官上一段时间后,感官会产生疲劳、适应现象,感觉灵敏度 随之明显下降; (4)心理作用对感官识别刺激有影响; (5)不同感官在接受信息时,会相互影响。 二、感觉与心理 人的心理现象复杂多样,心理生活的内容也丰富多彩。人的心理活动内容非常广泛,它 涉及到所有学科研究的对象与内容,从本质上讲,人的心理是人脑的机能,是对客观现实的 主观反映。要想详细研究和认识,远非本书所能,这里其所以提出这个话题,这是因为在人 的心理活动中,认知是第一步,其后才有情绪和意志。而认知活动包括感觉、知觉、记忆、 想象、思维等不同形式的心理活动。感觉和知觉通常合称为感知,是人类认识客观现象的最 基本的认知形式,人们对客观世界的认识始于感知。 感觉反映客观事物的个别属性或特性。通过感觉,人获得有关事物的某些外部的或个别 的特征,如形状、颜色、大小、气味、滋味、质感等。知觉反映事物的整体及其联系与关系, 它是人脑对各种感觉信息的组织与解释的过程。人认识某种事物或现象,并不仅仅局限于它 的某方面的特性,而是把这些特性组合起来。将它们作为一种整体加以认识,并理解它的意 义。例如,就感觉而言,我们可以获得各种不同的声音特性(音高、音响、音色),但却无 法理解它们的意义。知觉则将这些听觉刺激序列加以组织,并依据我们头脑中的过去经验, 将它们理解为各种有意义的声音。知觉并非是各种感觉的简单相加,而是感觉信息与非感觉

信息的有机结合。 感知过的事物,可被保留、储存在头脑中,并在适当的时候重新显现,这就是记忆。在 人脑对已储存的 表象进行加 客观现 于人的事物,也可以预见事物的未来及发展变化。例如,对于一个有经验的食品感官分析人 员,根据食品的成份表,他可以粗略的判断出该食品可能具有的感官特性。 情绪活动和意志活动是认知活动的进一步活动,认知影响情绪和意志,并最终与心理状 态相关联,它们之间的复杂关系,这里不作进一步讨论 感觉足 感官或感受体并不是对所有变化都会产生反应,只有当引起感受体发生变化的外部刺混 处于适当范围内时,才能产生正常的感觉。刺激量过大或过小都会造成感受体无反应而不产 生感觉或反应过于强烈而失却感觉。例如,人眼只对波长为380-780m光波产生的辐射能 量变化才有反应。因此,对各种感觉来说都有一个感受体所能接受的外界刺激变化范围。 19世纪40年代,德国生理学家韦伯(E.H.Weber)在研究重量感觉的 变化时发现 100 质量至少需要增减3g,200g的质量至少需要增减6g,300g则至少需要增减9g才能觉察出 质量的变化,由此导出了韦伯定律公式: K=AL/T 式中:△I一物理刺激恰好能被感知差别所需的能量:一刺激的初始水平:K一韦伯 常数 德国的心理物理学家费希纳(GH.Fechner)在韦伯研究的基础上,进行了大量的实验 研究。在1860年出版的《心理物理学纲要》一书中,他提出了一个经验公式,用以表达感 觉强度与物理刺激强度之间的关系,又称为费希纳定律: S=K lgl P由 一成微界府。一物迎制。K一党 感觉阀值是指从刚能引起感觉至刚好不能引起感觉刺激强度的一个范围。依照测最技 术和目的的不同,可以将各种感觉的感觉阔分为两种: (1)绝对阔指刚刚能引起感觉的最小刺激量和刚刚导致感觉消失的最大刺激量,称为 绝对感觉的两个树限。低于该下限值的刺激称为阀下刺激,高于该上限值的刺激称为阀上刺 激,而测能引起感带的划激称为划激国或察觉国。阅下激成国上刻激都不能产牛相应的 感觉 (2)差别指感官所能感受到的刺激的最小变化量,或者是最小可觉察差别水平 (JND)。差别阅不是一个恒定值,它会随一些因素的变化而变化。 第二节影响感觉的因素 影响感觉的几种现象 (一)疲劳现象 疲劳现象是经常发生在感官上的一种现象。当一种刺激长时间施加在一种感官上后,该 感官就会产生疲劳现象。疲劳现象发生在感官的末端神经、感受中心的神经和大脑的中枢神 经上,疲劳的结果是感官对刺激感受的灵敏度急剧下降。嗅觉器官若长时间嗅闻某种气体 就会使嗅感受体对这种气味产 疲劳,敏感性逐步下降,随着刺激时间的 延长甚至达到忽略 这种气味存在的程度。例如,刚刚进入出售新鲜鱼品的水产鱼店时,会嗅到强烈的鱼腥味 随着在鱼店逗留时间的延长,所感受到的鱼腥味渐渐变淡。对长期工作在鱼店的人来说甚至 可以忽略这种鱼腥味的存在。对味觉也有类似现象产生,例如吃第二块糖总觉得不如第一块

2 信息的有机结合。 感知过的事物,可被保留、储存在头脑中,并在适当的时候重新显现,这就是记忆。在 人脑对已储存的表象进行加工改造形成新现象的心理过程则称为想象。思维是人脑对客观现 实的间接的、概括的反映,是一种高级的认知活动。借助思维,人可以认识那些未直接作用 于人的事物,也可以预见事物的未来及发展变化。例如,对于一个有经验的食品感官分析人 员,根据食品的成份表,他可以粗略的判断出该食品可能具有的感官特性。 情绪活动和意志活动是认知活动的进一步活动,认知影响情绪和意志,并最终与心理状 态相关联,它们之间的复杂关系,这里不作进一步讨论。 三、感觉定理 感官或感受体并不是对所有变化都会产生反应,只有当引起感受体发生变化的外部刺激 处于适当范围内时,才能产生正常的感觉。刺激量过大或过小都会造成感受体无反应而不产 生感觉或反应过于强烈而失却感觉。例如,人眼只对波长为 380-780nm 光波产生的辐射能 量变化才有反应。因此,对各种感觉来说都有一个感受体所能接受的外界刺激变化范围。 19 世纪 40 年代,德国生理学家韦伯(E.H.Weber)在研究重量感觉的变化时发现,100g 质量至少需要增减 3g,200g 的质量至少需要增减 6g,300g 则至少需要增减 9g 才能觉察出 质量的变化,由此导出了韦伯定律公式: K=ΔI/I 式中:ΔI—物理刺激恰好能被感知差别所需的能量;I—刺激的初始水平;K—韦伯 常数。 德国的心理物理学家费希纳(G.H.Fechner)在韦伯研究的基础上,进行了大量的实验 研究。在 1860 年出版的《心理物理学纲要》一书中,他提出了一个经验公式,用以表达感 觉强度与物理刺激强度之间的关系,又称为费希纳定律: S=K lgI 式中:S—感觉强度;I—物理刺激强度;K—常数。 感觉阈值是指从刚能引起感觉至刚好不能引起感觉刺激强度的一个范围。依照测量技 术和目的的不同,可以将各种感觉的感觉阈分为两种: (1)绝对阈 指刚刚能引起感觉的最小刺激量和刚刚导致感觉消失的最大刺激量,称为 绝对感觉的两个阈限。低于该下限值的刺激称为阈下刺激,高于该上限值的刺激称为阈上刺 激,而刚刚能引起感觉的刺激称为刺激阈或察觉阈。阈下刺激或阈上刺激都不能产生相应的 感觉。 (2)差别阈 指感官所能感受到的刺激的最小变化量,或者是最小可觉察差别水平 (JND)。差别阈不是一个恒定值,它会随一些因素的变化而变化。 第二节 影响感觉的因素 一、影响感觉的几种现象 (一)疲劳现象 疲劳现象是经常发生在感官上的一种现象。当一种刺激长时间施加在一种感官上后,该 感官就会产生疲劳现象。疲劳现象发生在感官的末端神经、感受中心的神经和大脑的中枢神 经上,疲劳的结果是感官对刺激感受的灵敏度急剧下降。嗅觉器官若长时间嗅闻某种气体, 就会使嗅感受体对这种气味产生疲劳,敏感性逐步下降,随着刺激时间的延长甚至达到忽略 这种气味存在的程度。例如,刚刚进入出售新鲜鱼品的水产鱼店时,会嗅到强烈的鱼腥味, 随着在鱼店逗留时间的延长,所感受到的鱼腥味渐渐变淡。对长期工作在鱼店的人来说甚至 可以忽略这种鱼腥味的存在。对味觉也有类似现象产生,例如吃第二块糖总觉得不如第一块

糖甜。除痛觉外,几乎所有感觉都存在这种现象。感觉的疲劳程度依所施加刺激强度的不同 而有所变化,在去除产生感觉疲劳的强列刺激之后,成官的灵敏度会移渐恢复。一般情况下」 (二)对比现象 当两个刺激同时或连续作用于同一个感受器官时,由于一个刺激的存在造成另一个刺 激增强的现象称为对比增强现象。在感觉这两个刺激的过程中,两个刺激量都未发生变化, 而成微上的变化只能归于这两种激同时或先后存在时对人心理上产生的影响。例如。在 15g100ml浓度旅精溶液中加入 17g1浓度的氯化钠后 会感觉甜度比单纯的15g/100ml旅糖 溶液要高。在吃过糖后,再吃山楂会感觉山楂特别酸,这是常见的先后对比增强现象。同 种颜色,将浓淡不同的两种放在一起观察,会感觉颜色深的更加突出,这是同时对比增强现 象。 与对比增强现象相反,若一种划激的存在减弱了另一种刺激,称为对比减弱现象。名 种感觉都存在对比现象。对比现象提高了两个同时或连续刺激的差别反应。因此,在进行感 官检验时,应尽量避免对比现象的发生】 (三)变调现象 当两个刺激先后施加时,一个刺激造成另一个刺激的感觉发生本质的变化时的现象,称 为变调现象。例如,尝过氯化钠或李宁后,即使再用无味的清水也会成觉有甜味。对比现 和变调现象虽然都是前一种刺激对后一种刺激的影响,但后者影响的结果是本质性的改 变。 (四)相乘作用 当两种或两种以上的刺激同时施加时,感觉水平超出每种刺激单独作用效果叠加的现 象,称为相乘作用。例如,20g1的味精和20g1的核甘酸共存时,会使鲜味明显增强,增强 的强度超过20g1味精单独存在的鲜味与20g核甘酸单独存在的鲜味的加和。相乘作用的 效果广泛应用于复合调味科的调配中。 五)阻碍作用 由于某种刺激的存在导致另一种刺激的减弱或消失,称为阻碍作用或拮抗作用。产于西 非的神秘果会阻碍味感受体对酸味的感觉。在食用过神秘果后,再食用带酸味的物质,会感 觉不出酸味的存在。匙羹藤酸(gymnemic acid)能阻碍味感受体对苦味和甜味的感觉,但 时成知味无影 温度对感觉的影年 环境温度对感官品评的影响,将在第三章讨论。这里仅讨论食物温度对感觉的影响。食 物可分为热吃食物、冷吃食物和常温食用食物。如果将最适食用温度弄反了,将会造成很不 好的效果。理想的食物温度因食品的不同而异,以体温为中心,一般在士25-30℃的范围内。 热菜的温度最好在6065℃,冷菜肴最好在10-15℃。适宜于室温下食用的食物不太多, 般只有饼干、糖果、西点等 表2-1列举了几种食品的最佳食用温度,但他们也因个人的健康状态和环境因素的影响 而有所不同。体质虚弱的人喜欢食用温度稍高,在35℃的气温下,品温6℃左右的啤洒更显 可可口。 表2-1食品的最佳温度

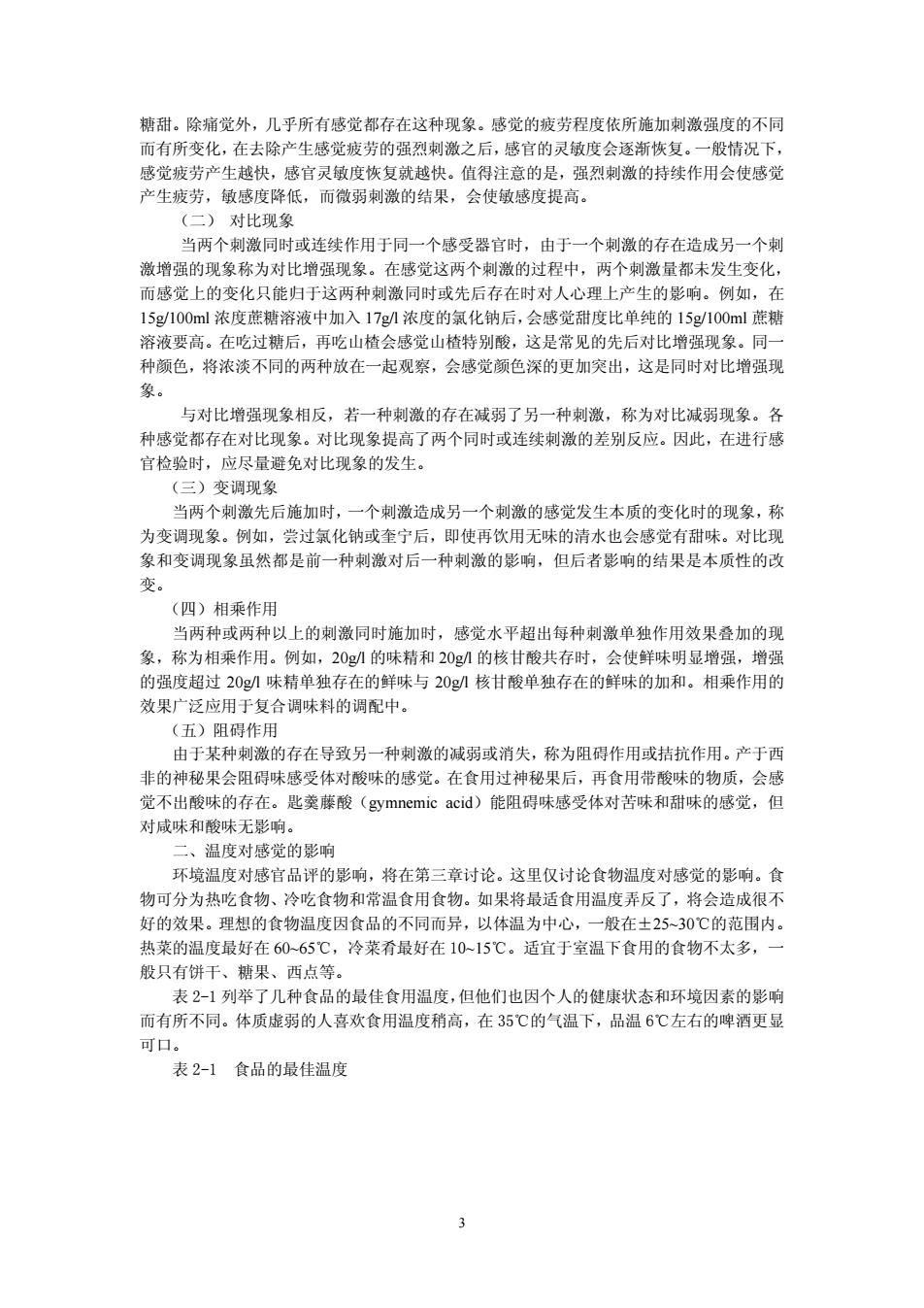

3 糖甜。除痛觉外,几乎所有感觉都存在这种现象。感觉的疲劳程度依所施加刺激强度的不同 而有所变化,在去除产生感觉疲劳的强烈刺激之后,感官的灵敏度会逐渐恢复。一般情况下, 感觉疲劳产生越快,感官灵敏度恢复就越快。值得注意的是,强烈刺激的持续作用会使感觉 产生疲劳,敏感度降低,而微弱刺激的结果,会使敏感度提高。 (二) 对比现象 当两个刺激同时或连续作用于同一个感受器官时,由于一个刺激的存在造成另一个刺 激增强的现象称为对比增强现象。在感觉这两个刺激的过程中,两个刺激量都未发生变化, 而感觉上的变化只能归于这两种刺激同时或先后存在时对人心理上产生的影响。例如,在 15g/100ml 浓度蔗糖溶液中加入 17g/l 浓度的氯化钠后,会感觉甜度比单纯的 15g/100ml 蔗糖 溶液要高。在吃过糖后,再吃山楂会感觉山楂特别酸,这是常见的先后对比增强现象。同一 种颜色,将浓淡不同的两种放在一起观察,会感觉颜色深的更加突出,这是同时对比增强现 象。 与对比增强现象相反,若一种刺激的存在减弱了另一种刺激,称为对比减弱现象。各 种感觉都存在对比现象。对比现象提高了两个同时或连续刺激的差别反应。因此,在进行感 官检验时,应尽量避免对比现象的发生。 (三)变调现象 当两个刺激先后施加时,一个刺激造成另一个刺激的感觉发生本质的变化时的现象,称 为变调现象。例如,尝过氯化钠或奎宁后,即使再饮用无味的清水也会感觉有甜味。对比现 象和变调现象虽然都是前一种刺激对后一种刺激的影响,但后者影响的结果是本质性的改 变。 (四)相乘作用 当两种或两种以上的刺激同时施加时,感觉水平超出每种刺激单独作用效果叠加的现 象,称为相乘作用。例如,20g/l 的味精和 20g/l 的核甘酸共存时,会使鲜味明显增强,增强 的强度超过 20g/l 味精单独存在的鲜味与 20g/l 核甘酸单独存在的鲜味的加和。相乘作用的 效果广泛应用于复合调味料的调配中。 (五)阻碍作用 由于某种刺激的存在导致另一种刺激的减弱或消失,称为阻碍作用或拮抗作用。产于西 非的神秘果会阻碍味感受体对酸味的感觉。在食用过神秘果后,再食用带酸味的物质,会感 觉不出酸味的存在。匙羹藤酸(gymnemic acid)能阻碍味感受体对苦味和甜味的感觉,但 对咸味和酸味无影响。 二、温度对感觉的影响 环境温度对感官品评的影响,将在第三章讨论。这里仅讨论食物温度对感觉的影响。食 物可分为热吃食物、冷吃食物和常温食用食物。如果将最适食用温度弄反了,将会造成很不 好的效果。理想的食物温度因食品的不同而异,以体温为中心,一般在±25~30℃的范围内。 热菜的温度最好在 60~65℃,冷菜肴最好在 10~15℃。适宜于室温下食用的食物不太多,一 般只有饼干、糖果、西点等。 表 2-1 列举了几种食品的最佳食用温度,但他们也因个人的健康状态和环境因素的影响 而有所不同。体质虚弱的人喜欢食用温度稍高,在 35℃的气温下,品温 6℃左右的啤酒更显 可口。 表 2-1 食品的最佳温度

食品名称 适温℃ 食品名称 适温℃ 功加叫啡 67-73 冷 水 10-15 牛奶 58-64 的 冷咖啡 食物 汤类 60-66 10-15 面条 58-70 果汁 5 炸鱼 64-65 啤酒 10-15 冰淇淋 -6 一「日]太田静行著食品调味论中因商业出版社P23 三、年龄与生理 随着人的年龄的增长,各种感觉阀值都在升高,敏感程度下降,对食物的嗜好也有很大 的变化。有人调杏对甜味合品的满意程府,发现核子对糖的敏感度是成人的两倍。幼儿克欢 高甜味,初中 、高中生喜欢低甜味,以后随着年龄的增长,对甜味的要求逐步上升。老人 的口味往往难以满足,主要是因为他们的味觉在衰退,吃什么东西都觉得无味,不如在年轻 时觉得那么好吃,还以为是现在的食物不及从前的好。 人的生理周期对食物的嗜好也有很大的影响,平时觉得很好吃的食物,在特殊时期(如 妇女的妊娠期)会有很大变化。许多疾病也会影响人的感觉敏感度,如果味觉、嗅觉突然发 现异常,往往是重大疾病的讯号。 第三节食品感官分析中的主要感觉 一、视觉 视觉是人类中要的感觉之一,绝大部分外部信息要靠视觉来获取,视觉是认识周围环境, 建立客观事物第一印象的最直接和最简捷的途径。由于视觉在各种感觉中占据非常重要的地 位,因此在食品感官分析上(尤其是消费者试验中),视觉起相当重要的作用 (一)视觉的生理特征及视觉形成 视觉是眼球接受外界光线刺微后产生的感觉。眼球形状为圆球形,其表面由三层组织构 成。最外层是起保护作用的巩膜,它的存在使眼球免遭损伤并保持眼球形状。中间一层是布 满血管的脉路膜,它可以阻止多余光线对眼球的干扰。最内层大部分是对视觉感觉最终要的 视网膜,视网膜上分布柱形和锥形光敏细胞。在视网膜的中心部分只有锥形光敏细胞,这 个区域对光线最敏感。在眼球面对外界光线的部分 一块透明的凸状体称为品状 品状 的变曲程度可以通过睫状肌肉运动而变化保持外部物体的图像始终集中在视网膜上。晶状体 的前部是瞳孔,这是一个中心带有孔的薄肌隔膜,瞳孔直径可变化以控制进人眼球的光线。 产生视觉的刺激物质是光波,但不是所有的光波都能被人所感受,只有波长在 380-7门0m范围内的光波才是人眼接受光被。超出或低于此波长的光波都是不见光。物 体反射的光线,或者透过物体的光线照在角膜上,透过角膜到达晶状体,再透过玻璃体到达 视网膜,大多数的光线落在视网膜中的一个小凹陷处,中央凹上。视觉感受器、视杆和视到

4 食品名称 适温℃ 食品名称 适温℃ 咖啡 67-73 水 10-15 牛奶 58-64 冷咖啡 6 汤类 60-66 牛奶 10-15 面条 58-70 果汁 5 炸鱼 64-65 啤酒 10-15 热 的 食 物 冷 的 食 物 冰淇淋 -6 —[日]太田静行著 食品调味论 中国商业出版社 P23 三、年龄与生理 随着人的年龄的增长,各种感觉阈值都在升高,敏感程度下降,对食物的嗜好也有很大 的变化。有人调查对甜味食品的满意程度,发现孩子对糖的敏感度是成人的两倍。幼儿喜欢 高甜味,初中生、高中生喜欢低甜味,以后随着年龄的增长,对甜味的要求逐步上升。老人 的口味往往难以满足,主要是因为他们的味觉在衰退,吃什么东西都觉得无味,不如在年轻 时觉得那么好吃,还以为是现在的食物不及从前的好。 人的生理周期对食物的嗜好也有很大的影响,平时觉得很好吃的食物,在特殊时期(如 妇女的妊娠期)会有很大变化。许多疾病也会影响人的感觉敏感度,如果味觉、嗅觉突然发 现异常,往往是重大疾病的讯号。 第三节食品感官分析中的主要感觉 一、视觉 视觉是人类中要的感觉之一,绝大部分外部信息要靠视觉来获取。视觉是认识周围环境, 建立客观事物第一印象的最直接和最简捷的途径。由于视觉在各种感觉中占据非常重要的地 位,因此在食品感官分析上(尤其是消费者试验中),视觉起相当重要的作用。 (一)视觉的生理特征及视觉形成 视觉是眼球接受外界光线刺激后产生的感觉。眼球形状为圆球形,其表面由三层组织构 成。最外层是起保护作用的巩膜,它的存在使眼球免遭损伤并保持眼球形状。中间一层是布 满血管的脉胳膜,它可以阻止多余光线对眼球的干扰。最内层大部分是对视觉感觉最终要的 视网膜,视网膜上分布着柱形和锥形光敏细胞。在视网膜的中心部分只有锥形光敏细胞,这 个区域对光线最敏感。在眼球面对外界光线的部分有一块透明的凸状体称为晶状体,晶状体 的变曲程度可以通过睫状肌肉运动而变化保持外部物体的图像始终集中在视网膜上。晶状体 的前部是瞳孔,这是一个中心带有孔的薄肌隔膜,瞳孔直径可变化以控制进人眼球的光线。 产生视觉的刺激物质是光波,但不是所有的光波都能被人所感受,只有波长在 380-770nm 范围内的光波才是人眼可接受光波。超出或低于此波长的光波都是不可见光。物 体反射的光线,或者透过物体的光线照在角膜上,透过角膜到达晶状体,再透过玻璃体到达 视网膜,大多数的光线落在视网膜中的一个小凹陷处,中央凹上。视觉感受器、视杆和视锥

细胞位于视网膜中。这些感受器含有光敏色素,当它收到光能刺激时会改变形状,导致电神 经冲动的产生,并沿若视神经传递到大脑,这些脉冲经视神经和末梢传导到大脑,再由大两 转换成祝觉。 视觉的感觉特征 1、闪烁效应 当用一系列明暗交替的光线刺激眼球时,就会产生闪烁城觉随刺激烦率的增加,到 定程度时,闪烁感觉消失,由连续的光感所代替。出现上述现象的频率称为极限融合频率 (CFF)。CFF值在研究视觉特性及视觉与其它感觉之间关系时,都以CFF值变化为基准。 2、颜色与色彩视觉 颜色是光线与物体相互作用后,对其检测所得结果的感知。感觉到的物体颜色受三个实 体的影响:物体的物理和化学组成、照射物体的光源光谱组成和接收者眼睛的光谱敏感性。 改变这三个实体中的任何一个,都可以改变感知到的物体颜色。 照在物体上的光线可以被物体折射、反射、传播或吸收。在电破光普可见光范围内, 果几乎所用的辐射能量均被 个不透明的表面所反射 那么,该物体呈现白色 如果光线在 整个电磁光谱可见光范围内被部分吸收,那么,物体呈现灰色。如果可见光谱的光线几乎完 全被吸收,那么,物体呈现黑色。这也取决于环境条件 物体的颜色能在三个方面变化:色调,消费者通常将其代表性地作为物体的“色彩” 明亮度,也称为物体的亮度:饱和度,也称为色影的纯度 对物体颜色明亮度(值)的感知,表明了反射光与吸收光间的关系,但是没有考虑所含的 特定波长,物体的感知色调是对物体色 的 觉,这是由于物体对各个波长辐射能量吸 收不 同的结果。因此,如果物体吸收较多的长被而反射较多的短被(400-500m),那么,物体将 被描述为蓝色。在中等波长处有最大光反射的物体,其结果是在色彩上可描述为黄绿色,而 在较长波长(600-700m)处有最大光反射的物体会被描述为红色,颜色的色度(饱和度或纯度) 表明某一特定色彩与灰色的差别有多大。 产生颜色的视觉感知是由于在电磁光谱的可见光范围(380-770nm)内 某些波长比其他 波长强度大的光线对视网膜的刺激而引起的(紫色380-400、蓝色400-475、绿色500-575 黄色570-590、橙色590-700、红色700-770)。颜色可归于光谱分布的一种外观性质,而视 觉的颜色感知是大脑对于由光线与物体相互作用后对其检测产生的视网膜刺激而引起的反 应。或者说,在没有被所视物体吸收的电磁光谱中,可见光部分的波长被限睛所看到并被大 脑翻译为颜色】 色彩视觉通常是与视网膜上的锥型细胞和适宜的光线有关系。在锥型细胞上有三种类型 的感受体,每一种感受体只对一种基色产生反应。当代表不同颜色的不同彼长的光波以不同 强度刺激光敏细胞时,产生彩色感觉。对色彩的感觉还会受到亮度(光线强度)的影响。在 亮度很低时,只能分辨物体的外形、轮廓,分辨不出物体的色彩。每个人对色彩的分辨能力 有一定差别。不能正确认红伍、绿鱼和蓝伍的现象弥为伍官。鱼官对食品官鉴平有影响 在挑选感宫评析人员时应注意这个问题 3、暗适应和亮适心 当从明亮处转向黑暗时,会出现视觉短暂消失而后逐渐恢复的情形,这样一个过程称为 暗适应。在暗适应过程中,由于光线强度骤变,瞳孔迅速扩大以适应这种变化,视网膜也逐 步提高自身灵敏度使分排能力增强。因此,视觉从一瞬间的最低程度渐渐恢复到该光线强度 下正党的微 亮适应正好与此相反,是从暗处到亮处祝觉逐步适应的过程。亮适应过程所 经历的时间要比暗适应短 这两种视觉效应与感官分析试验条件的选定和控制相关 视觉感觉特征除上述外,还有残像效应、日盲、夜盲等。 (三)视觉与食品感官鉴评

5 细胞位于视网膜中。这些感受器含有光敏色素,当它收到光能刺激时会改变形状,导致电神 经冲动的产生,并沿着视神经传递到大脑,这些脉冲经视神经和末梢传导到大脑,再由大脑 转换成视觉。 (二)视觉的感觉特征 1、闪烁效应 当用一系列明暗交替的光线刺激眼球时,就会产生闪烁感觉,随刺激频率的增加,到一 定程度时,闪烁感觉消失,由连续的光感所代替。出现上述现象的频率称为极限融合频率 (CFF)。CFF 值在研究视觉特性及视觉与其它感觉之间关系时,都以 CFF 值变化为基准。 2、颜色与色彩视觉 颜色是光线与物体相互作用后,对其检测所得结果的感知。感觉到的物体颜色受三个实 体的影响:物体的物理和化学组成、照射物体的光源光谱组成和接收者眼睛的光谱敏感性。 改变这三个实体中的任何一个,都可以改变感知到的物体颜色。 照在物体上的光线可以被物体折射、反射、传播或吸收。在电磁光谱可见光范围内,如 果几乎所用的辐射能量均被一个不透明的表面所反射,那么,该物体呈现白色。如果光线在 整个电磁光谱可见光范围内被部分吸收,那么,物体呈现灰色。如果可见光谱的光线几乎完 全被吸收,那么,物体呈现黑色。这也取决于环境条件。 物体的颜色能在三个方面变化:色调,消费者通常将其代表性地作为物体的“色彩”; 明亮度,也称为物体的亮度:饱和度,也称为色彩的纯度。 对物体颜色明亮度(值)的感知,表明了反射光与吸收光间的关系,但是没有考虑所含的 特定波长,物体的感知色调是对物体色彩的感觉,这是由于物体对各个波长辐射能量吸收不 同的结果。因此,如果物体吸收较多的长波而反射较多的短波(400-500nm),那么,物体将 被描述为蓝色。在中等波长处有最大光反射的物体,其结果是在色彩上可描述为黄绿色,而 在较长波长(600-700nm)处有最大光反射的物体会被描述为红色,颜色的色度(饱和度或纯度) 表明某一特定色彩与灰色的差别有多大。 产生颜色的视觉感知是由于在电磁光谱的可见光范围(380-770nm)内,某些波长比其他 波长强度大的光线对视网膜的刺激而引起的(紫色 380-400、蓝色 400-475、绿色 500-575、 黄色 570-590、橙色 590-700、红色 700-770)。颜色可归于光谱分布的一种外观性质,而视 觉的颜色感知是大脑对于由光线与物体相互作用后对其检测产生的视网膜刺激而引起的反 应。或者说,在没有被所视物体吸收的电磁光谱中,可见光部分的波长被眼睛所看到并被大 脑翻译为颜色。 色彩视觉通常是与视网膜上的锥型细胞和适宜的光线有关系。在锥型细胞上有三种类型 的感受体,每一种感受体只对一种基色产生反应。当代表不同颜色的不同彼长的光波以不同 强度刺激光敏细胞时,产生彩色感觉。对色彩的感觉还会受到亮度(光线强度)的影响。在 亮度很低时,只能分辨物体的外形、轮廓,分辨不出物体的色彩。每个人对色彩的分辨能力 有一定差别。不能正确辫认红色、绿色和蓝色的现象称为色盲。色盲对食品感官鉴评有影响, 在挑选感官评析人员时应注意这个问题。 3、暗适应和亮适应 当从明亮处转向黑暗时,会出现视觉短暂消失而后逐渐恢复的情形,这样一个过程称为 暗适应。在暗适应过程中,由于光线强度骤变,瞳孔迅速扩大以适应这种变化,视网膜也逐 步提高自身灵敏度使分辨能力增强。因此,视觉从一瞬间的最低程度渐渐恢复到该光线强度 下正常的视觉。亮适应正好与此相反,是从暗处到亮处视觉逐步适应的过程。亮适应过程所 经历的时间要比暗适应短。这两种视觉效应与感官分析试验条件的选定和控制相关。 视觉感觉特征除上述外,还有残像效应、日盲、夜盲等。 (三)视觉与食品感官鉴评