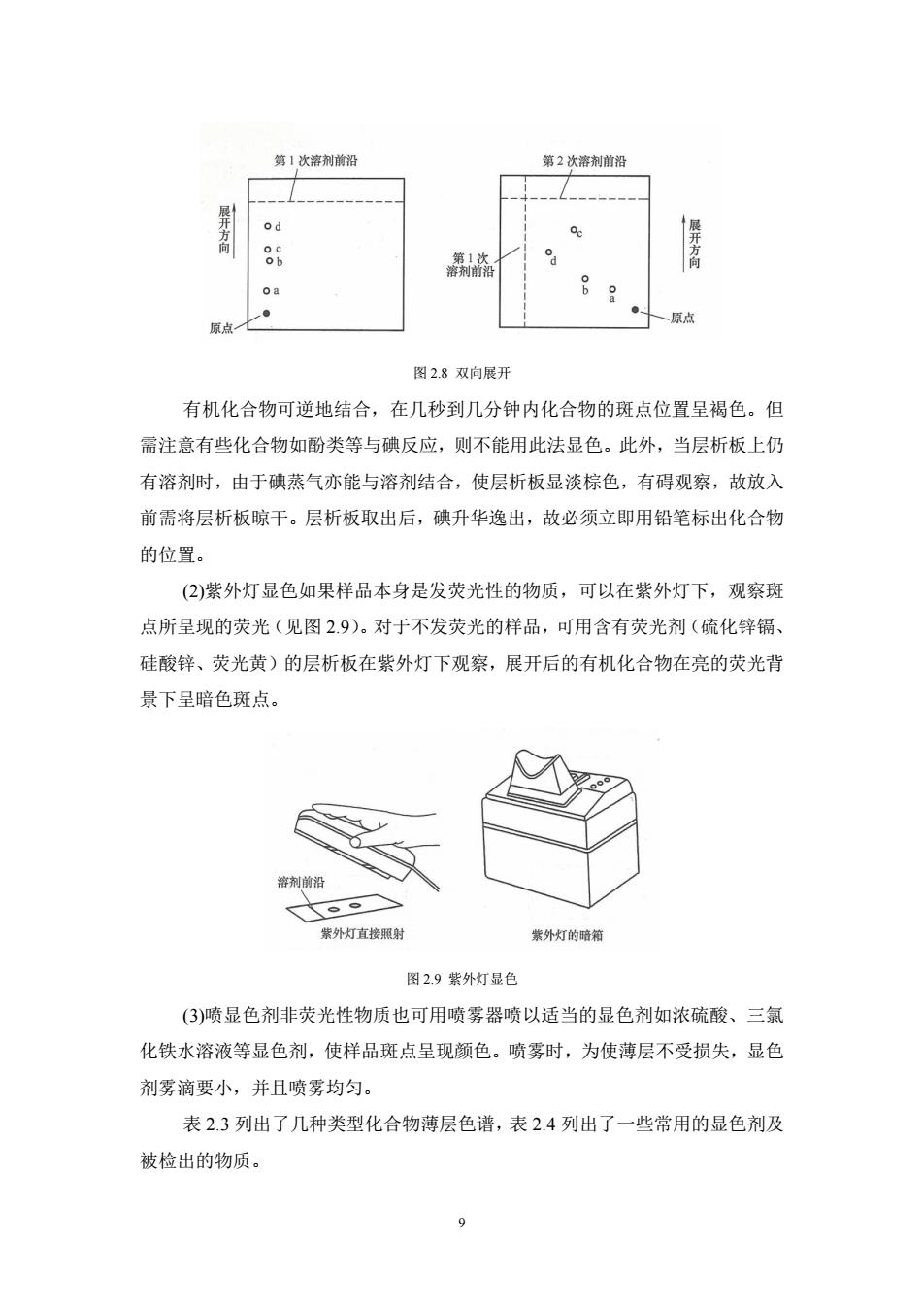

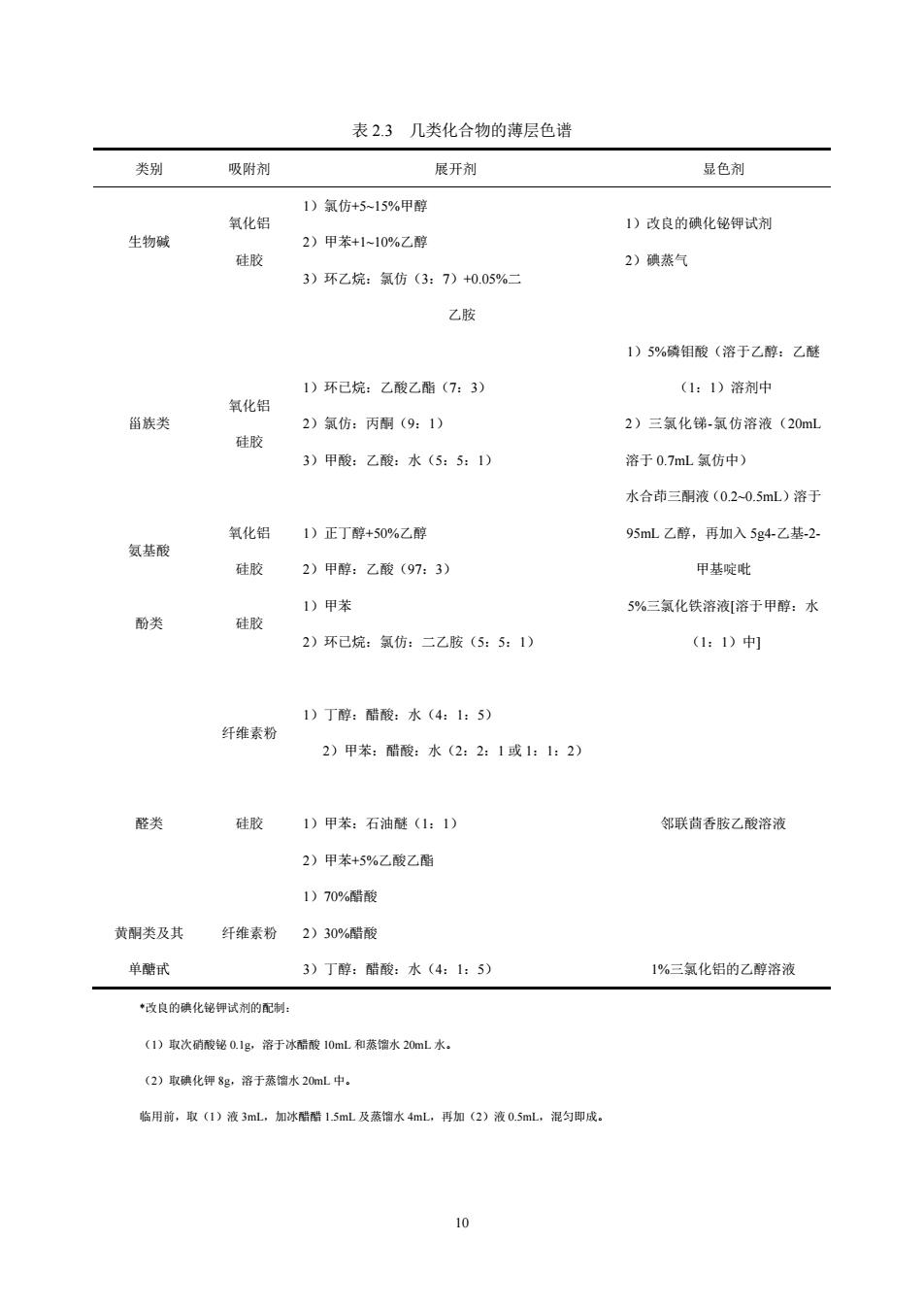

第1次溶剂前沿 第2次溶剂前沿 展开方向 od oc 88 第1次 展开方向 溶剂前沿 oa 原点 原点 图2.8双向展开 有机化合物可逆地结合,在几秒到几分钟内化合物的斑点位置呈褐色。但 需注意有些化合物如酚类等与碘反应,则不能用此法显色。此外,当层析板上仍 有溶剂时,由于碘蒸气亦能与溶剂结合,使层析板显淡棕色,有碍观察,故放入 前需将层析板晾干。层析板取出后,碘升华逸出,故必须立即用铅笔标出化合物 的位置。 (2)紫外灯显色如果样品本身是发荧光性的物质,可以在紫外灯下,观察斑 点所呈现的荧光(见图2.9)。对于不发荧光的样品,可用含有荧光剂(硫化锌镉、 硅酸锌、荧光黄)的层析板在紫外灯下观察,展开后的有机化合物在亮的荧光背 景下呈暗色斑点。 溶剂前沿 紫外灯直接照射 紫外灯的暗箱 图2.9紫外灯显色 (3)喷显色剂非荧光性物质也可用喷雾器喷以适当的显色剂如浓硫酸、三氯 化铁水溶液等显色剂,使样品斑点呈现颜色。喷雾时,为使薄层不受损失,显色 剂雾滴要小,并且喷雾均匀。 表2.3列出了几种类型化合物薄层色谱,表2.4列出了一些常用的显色剂及 被检出的物质

9 图 2.8 双向展开 有机化合物可逆地结合,在几秒到几分钟内化合物的斑点位置呈褐色。但 需注意有些化合物如酚类等与碘反应,则不能用此法显色。此外,当层析板上仍 有溶剂时,由于碘蒸气亦能与溶剂结合,使层析板显淡棕色,有碍观察,故放入 前需将层析板晾干。层析板取出后,碘升华逸出,故必须立即用铅笔标出化合物 的位置。 (2)紫外灯显色如果样品本身是发荧光性的物质,可以在紫外灯下,观察斑 点所呈现的荧光(见图 2.9)。对于不发荧光的样品,可用含有荧光剂(硫化锌镉、 硅酸锌、荧光黄)的层析板在紫外灯下观察,展开后的有机化合物在亮的荧光背 景下呈暗色斑点。 图 2.9 紫外灯显色 (3)喷显色剂非荧光性物质也可用喷雾器喷以适当的显色剂如浓硫酸、三氯 化铁水溶液等显色剂,使样品斑点呈现颜色。喷雾时,为使薄层不受损失,显色 剂雾滴要小,并且喷雾均匀。 表 2.3 列出了几种类型化合物薄层色谱,表 2.4 列出了一些常用的显色剂及 被检出的物质

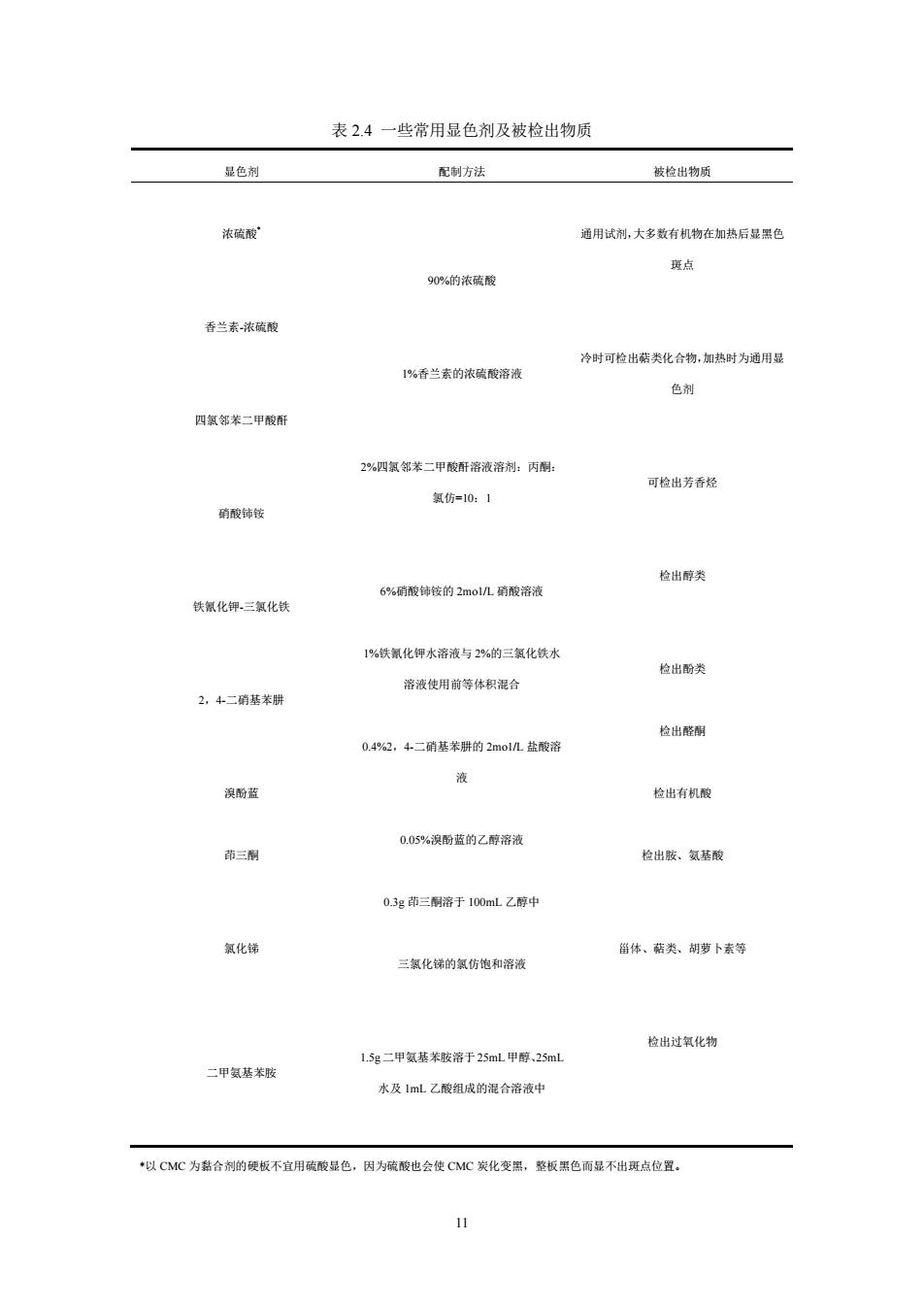

表2.3几类化合物的薄层色谱 类别 吸附剂 展开剂 显色剂 1)氯仿+5~15%甲醇 氧化铝 1)改良的碘化铋钾试剂 生物碱 2)甲苯+1~10%乙醇 硅胶 2)碘蒸气 3)环乙烷:氯仿(3:7)+0.05%二 乙胺 1)5%磷钼酸(溶于乙醇:乙醚 1)环已烷:乙酸乙酯(7:3) (1:1)溶剂中 氧化铝 甾族类 2)氯仿:丙酮(9:1) 2)三氯化锑-氯仿溶液(20mL 硅胶 3)甲酸:乙酸:水(5:5:1) 溶于0.7mL氯仿中) 水合茚三酮液(0.2~0.5mL)溶于 氧化铝 1)正丁醇+50%乙醇 95mL乙醇,再加入5g4-乙基-2- 氨基酸 硅胶 2)甲醇:乙酸(97:3) 甲基啶吡 1)甲苯 5%三氯化铁溶液溶于甲醇:水 酚类 硅胶 2)环已烷:氯仿:二乙胺(5:5:1) (1:1)中] 1)丁醇:醋酸:水(4:1:5) 纤维素粉 2)甲苯:醋酸:水(2:2:1或1:1:2) 醛类 硅胶 1)甲苯:石油醚(1:1) 邻联苘香胺乙酸溶液 2)甲苯+5%乙酸乙酯 1)70%醋酸 黄酮类及其 纤维素粉 2)30%醋酸 单醣甙 3)丁醇:醋酸:水(4:1:5) 1%三氯化铝的乙醇溶液 *改良的碘化铋钾试剂的配制: (1)取次硝酸铭0.1g,溶于冰醋酸10mL和蒸馏水20mL水。 (2)取碘化钾8g,溶于蒸馏水20mL中。 临用前,取(1)液3mL,加冰醋醋1.5mL及蒸馏水4mL,再加(2)液0.5mL,混匀即成。 10

10 表 2.3 几类化合物的薄层色谱 类别 吸附剂 展开剂 显色剂 生物碱 氧化铝 硅胶 1)氯仿+5~15%甲醇 2)甲苯+1~10%乙醇 3)环乙烷:氯仿(3:7)+0.05%二 1)改良的碘化铋钾试剂 2)碘蒸气 乙胺 甾族类 氧化铝 硅胶 1)环已烷:乙酸乙酯(7:3) 2)氯仿:丙酮(9:1) 3)甲酸:乙酸:水(5:5:1) 1)5%磷钼酸(溶于乙醇:乙醚 (1:1)溶剂中 2)三氯化锑-氯仿溶液(20mL 溶于 0.7mL 氯仿中) 氨基酸 氧化铝 硅胶 1)正丁醇+50%乙醇 2)甲醇:乙酸(97:3) 水合茚三酮液(0.2~0.5mL)溶于 95mL 乙醇,再加入 5g4-乙基-2- 甲基啶吡 酚类 硅胶 1)甲苯 2)环已烷:氯仿:二乙胺(5:5:1) 5%三氯化铁溶液[溶于甲醇:水 (1:1)中] 纤维素粉 1)丁醇:醋酸:水(4:1:5) 2)甲苯:醋酸:水(2:2:1 或 1:1:2) 醛类 硅胶 1)甲苯:石油醚(1:1) 2)甲苯+5%乙酸乙酯 邻联茴香胺乙酸溶液 黄酮类及其 单醣甙 纤维素粉 1)70%醋酸 2)30%醋酸 3)丁醇:醋酸:水(4:1:5) 1%三氯化铝的乙醇溶液 *改良的碘化铋钾试剂的配制: (1)取次硝酸铋 0.1g,溶于冰醋酸 10mL 和蒸馏水 20mL 水。 (2)取碘化钾 8g,溶于蒸馏水 20mL 中。 临用前,取(1)液 3mL,加冰醋醋 1.5mL 及蒸馏水 4mL,再加(2)液 0.5mL,混匀即成

表2.4一些常用显色剂及被检出物质 显色剂 配制方法 被检出物质 浓硫酸 通用试剂,大多数有机物在加热后显黑色 斑点 90%的浓硫酸 香兰素-浓硫酸 冷时可检出萜类化合物,加热时为通用显 1%香兰素的浓硫酸溶液 色剂 四氯邻苯二甲酸酐 2%四氯邻苯二甲酸酐溶液溶剂:丙酮: 可检出芳香烃 氮仿=10:1 硝酸铈铵 检出醇类 6%硝酸铈铵的2molL硝酸溶液 铁氰化钾三氯化铁 1%铁氯化钾水溶液与2%的三氯化铁水 检出酚类 溶液使用前等体积混合 2,4-二硝基苯肼 检出醛酮 0.4%2,4-二硝基苯胼的2mol/L盐酸溶 液 溴酚蓝 检出有机酸 0.05%溴酚蓝的乙醇溶液 茚三酮 检出胺、氨基酸 0.3g茚三酮溶于100mL乙醇中 氯化锑 甾体、萜类、胡萝卜素等 三氯化锑的氯仿饱和溶液 检出过氧化物 1.5g二甲氨基苯胺溶于25mL甲醇、25mL 二甲氨基苯胺 水及1mL乙酸组成的混合溶液中 *以CMC为黏合剂的硬板不宜用硫酸显色,因为硫酸也会使CMC炭化变黑,整板黑色而显不出斑点位置

11 表 2.4 一些常用显色剂及被检出物质 显色剂 配制方法 被检出物质 浓硫酸* 香兰素-浓硫酸 四氯邻苯二甲酸酐 硝酸铈铵 铁氰化钾-三氯化铁 2,4-二硝基苯肼 溴酚蓝 茚三酮 氯化锑 二甲氨基苯胺 90%的浓硫酸 1%香兰素的浓硫酸溶液 2%四氯邻苯二甲酸酐溶液溶剂:丙酮: 氯仿=10:1 6%硝酸铈铵的 2mo1/L 硝酸溶液 1%铁氰化钾水溶液与 2%的三氯化铁水 溶液使用前等体积混合 0.4%2,4-二硝基苯肼的 2mo1/L 盐酸溶 液 0.05%溴酚蓝的乙醇溶液 0.3g 茚三酮溶于 100mL 乙醇中 三氯化锑的氯仿饱和溶液 1.5g二甲氨基苯胺溶于25mL甲醇、25mL 水及 1mL 乙酸组成的混合溶液中 通用试剂,大多数有机物在加热后显黑色 斑点 冷时可检出萜类化合物,加热时为通用显 色剂 可检出芳香烃 检出醇类 检出酚类 检出醛酮 检出有机酸 检出胺、氨基酸 甾体、萜类、胡萝卜素等 检出过氧化物 *以 CMC 为黏合剂的硬板不宜用硫酸显色,因为硫酸也会使 CMC 炭化变黑,整板黑色而显不出斑点位置

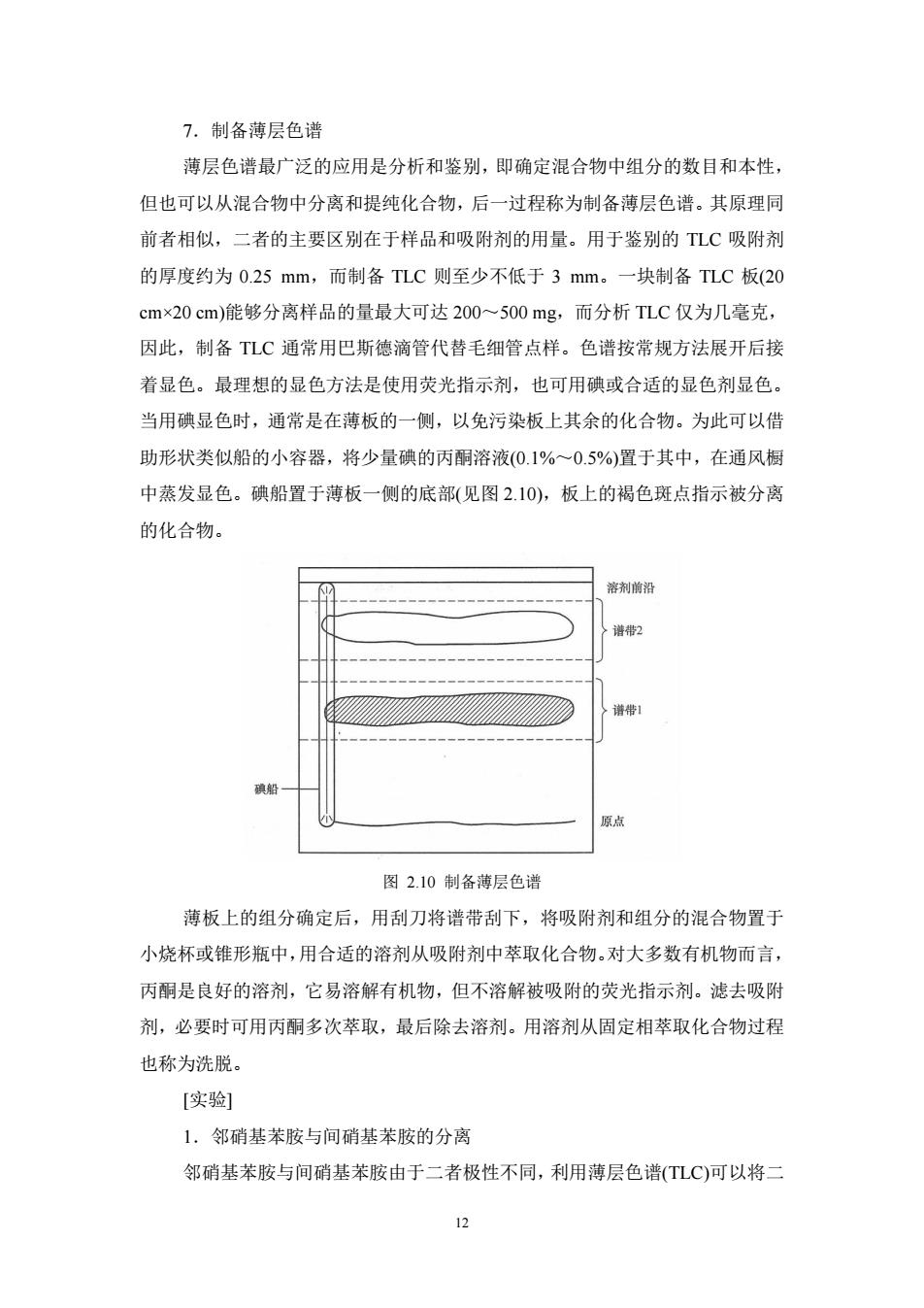

7.制备薄层色谱 薄层色谱最广泛的应用是分析和鉴别,即确定混合物中组分的数目和本性, 但也可以从混合物中分离和提纯化合物,后一过程称为制备薄层色谱。其原理同 前者相似,二者的主要区别在于样品和吸附剂的用量。用于鉴别的TLC吸附剂 的厚度约为0.25mm,而制备TLC则至少不低于3mm。一块制备TLC板(20 cm×20cm)能够分离样品的量最大可达200~500mg,而分析TLC仅为几毫克, 因此,制备TLC通常用巴斯德滴管代替毛细管点样。色谱按常规方法展开后接 着显色。最理想的显色方法是使用荧光指示剂,也可用碘或合适的显色剂显色。 当用碘显色时,通常是在薄板的一侧,以免污染板上其余的化合物。为此可以借 助形状类似船的小容器,将少量碘的丙酮溶液(01%~0.5%)置于其中,在通风橱 中蒸发显色。碘船置于薄板一侧的底部(见图2.10),板上的褐色斑点指示被分离 的化合物。 溶剂前沿 谱带2 谱带1 碘船 原点 图2.10制备薄层色谱 薄板上的组分确定后,用刮刀将谱带刮下,将吸附剂和组分的混合物置于 小烧杯或锥形瓶中,用合适的溶剂从吸附剂中萃取化合物。对大多数有机物而言, 丙酮是良好的溶剂,它易溶解有机物,但不溶解被吸附的荧光指示剂。滤去吸附 剂,必要时可用丙酮多次萃取,最后除去溶剂。用溶剂从固定相萃取化合物过程 也称为洗脱。 [实验] 1,邻硝基苯胺与间硝基苯胺的分离 邻硝基苯胺与间硝基苯胺由于二者极性不同,利用薄层色谱(TLC)可以将二 12

12 7.制备薄层色谱 薄层色谱最广泛的应用是分析和鉴别,即确定混合物中组分的数目和本性, 但也可以从混合物中分离和提纯化合物,后一过程称为制备薄层色谱。其原理同 前者相似,二者的主要区别在于样品和吸附剂的用量。用于鉴别的 TLC 吸附剂 的厚度约为 0.25 mm,而制备 TLC 则至少不低于 3 mm。一块制备 TLC 板(20 cm×20 cm)能够分离样品的量最大可达 200~500 mg,而分析 TLC 仅为几毫克, 因此,制备 TLC 通常用巴斯德滴管代替毛细管点样。色谱按常规方法展开后接 着显色。最理想的显色方法是使用荧光指示剂,也可用碘或合适的显色剂显色。 当用碘显色时,通常是在薄板的一侧,以免污染板上其余的化合物。为此可以借 助形状类似船的小容器,将少量碘的丙酮溶液(0.1%~0.5%)置于其中,在通风橱 中蒸发显色。碘船置于薄板一侧的底部(见图 2.10),板上的褐色斑点指示被分离 的化合物。 图 2.10 制备薄层色谱 薄板上的组分确定后,用刮刀将谱带刮下,将吸附剂和组分的混合物置于 小烧杯或锥形瓶中,用合适的溶剂从吸附剂中萃取化合物。对大多数有机物而言, 丙酮是良好的溶剂,它易溶解有机物,但不溶解被吸附的荧光指示剂。滤去吸附 剂,必要时可用丙酮多次萃取,最后除去溶剂。用溶剂从固定相萃取化合物过程 也称为洗脱。 [实验] 1.邻硝基苯胺与间硝基苯胺的分离 邻硝基苯胺与间硝基苯胺由于二者极性不同,利用薄层色谱(TLC)可以将二

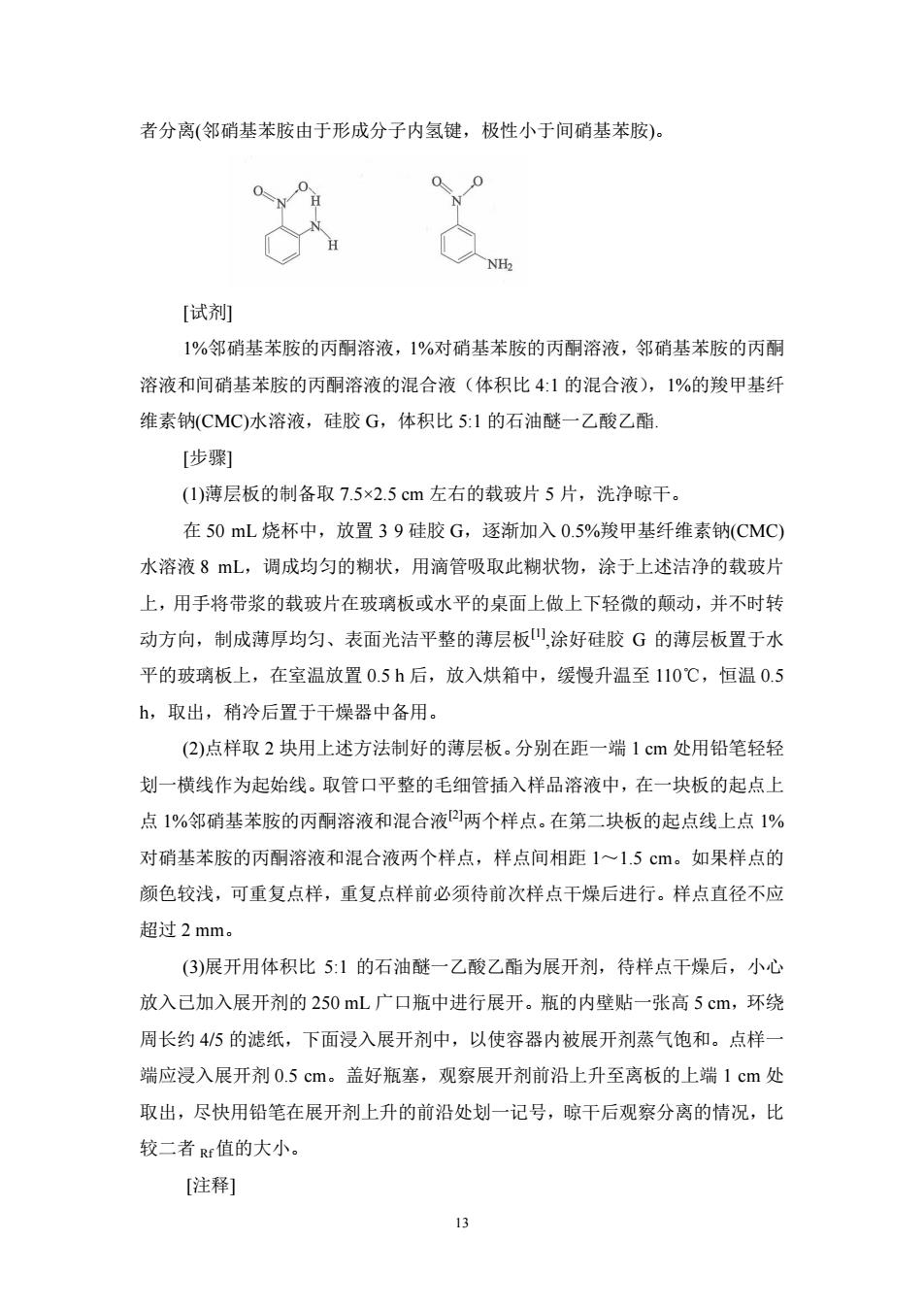

者分离(邻硝基苯胺由于形成分子内氢键,极性小于间硝基苯胺)。 NH2 [试剂 1%邻硝基苯胺的丙酮溶液,1%对硝基苯胺的丙酮溶液,邻硝基苯胺的丙酮 溶液和间硝基苯胺的丙酮溶液的混合液(体积比4:1的混合液),1%的羧甲基纤 维素钠(CMC)水溶液,硅胶G,体积比5:1的石油醚一乙酸乙酯, [步骤] (1)薄层板的制备取7.5×2.5cm左右的载玻片5片,洗净晾干。 在50mL烧杯中,放置39硅胶G,逐渐加入0.5%羧甲基纤维素钠(CMC) 水溶液8mL,调成均匀的糊状,用滴管吸取此糊状物,涂于上述洁净的载玻片 上,用手将带浆的载玻片在玻璃板或水平的桌面上做上下轻微的颠动,并不时转 动方向,制成薄厚均匀、表面光洁平整的薄层板四,涂好硅胶G的薄层板置于水 平的玻璃板上,在室温放置0.5h后,放入烘箱中,缓慢升温至110℃,恒温0.5 h,取出,稍冷后置于干燥器中备用。 (2)点样取2块用上述方法制好的薄层板。分别在距一端1cm处用铅笔轻轻 划一横线作为起始线。取管口平整的毛细管插入样品溶液中,在一块板的起点上 点1%邻硝基苯胺的丙酮溶液和混合液两个样点。在第二块板的起点线上点1% 对硝基苯胺的丙酮溶液和混合液两个样点,样点间相距1~1.5cm。如果样点的 颜色较浅,可重复点样,重复点样前必须待前次样点干燥后进行。样点直径不应 超过2mm。 (3)展开用体积比5:1的石油醚一乙酸乙酯为展开剂,待样点干燥后,小心 放入已加入展开剂的250mL广口瓶中进行展开。瓶的内壁贴一张高5cm,环绕 周长约4/5的滤纸,下面浸入展开剂中,以使容器内被展开剂蒸气饱和。点样一 端应浸入展开剂0.5cm。盖好瓶塞,观察展开剂前沿上升至离板的上端1cm处 取出,尽快用铅笔在展开剂上升的前沿处划一记号,晾干后观察分离的情况,比 较二者RE值的大小。 [注释]

13 者分离(邻硝基苯胺由于形成分子内氢键,极性小于间硝基苯胺)。 [试剂] 1%邻硝基苯胺的丙酮溶液,1%对硝基苯胺的丙酮溶液,邻硝基苯胺的丙酮 溶液和间硝基苯胺的丙酮溶液的混合液(体积比 4:1 的混合液),1%的羧甲基纤 维素钠(CMC)水溶液,硅胶 G,体积比 5:1 的石油醚一乙酸乙酯. [步骤] (1)薄层板的制备取 7.5×2.5 cm 左右的载玻片 5 片,洗净晾干。 在 50 mL 烧杯中,放置 3 9 硅胶 G,逐渐加入 0.5%羧甲基纤维素钠(CMC) 水溶液 8 mL,调成均匀的糊状,用滴管吸取此糊状物,涂于上述洁净的载玻片 上,用手将带浆的载玻片在玻璃板或水平的桌面上做上下轻微的颠动,并不时转 动方向,制成薄厚均匀、表面光洁平整的薄层板[1] ,涂好硅胶 G 的薄层板置于水 平的玻璃板上,在室温放置 0.5 h 后,放入烘箱中,缓慢升温至 110℃,恒温 0.5 h,取出,稍冷后置于干燥器中备用。 (2)点样取 2 块用上述方法制好的薄层板。分别在距一端 1 cm 处用铅笔轻轻 划一横线作为起始线。取管口平整的毛细管插入样品溶液中,在一块板的起点上 点 1%邻硝基苯胺的丙酮溶液和混合液[2]两个样点。在第二块板的起点线上点 1% 对硝基苯胺的丙酮溶液和混合液两个样点,样点间相距 1~1.5 cm。如果样点的 颜色较浅,可重复点样,重复点样前必须待前次样点干燥后进行。样点直径不应 超过 2 mm。 (3)展开用体积比 5:1 的石油醚一乙酸乙酯为展开剂,待样点干燥后,小心 放入已加入展开剂的 250 mL 广口瓶中进行展开。瓶的内壁贴一张高 5 cm,环绕 周长约 4/5 的滤纸,下面浸入展开剂中,以使容器内被展开剂蒸气饱和。点样一 端应浸入展开剂 0.5 cm。盖好瓶塞,观察展开剂前沿上升至离板的上端 1 cm 处 取出,尽快用铅笔在展开剂上升的前沿处划一记号,晾干后观察分离的情况,比 较二者 Rf 值的大小。 [注释]