《遥感导讠 论》 课 程 讲 义

1 《遥 感 导 论》 课 程 讲 义

第一章绪论 、本章从整体上简单介绍了遥感技术的全貌,目的是让同学们对遥感有一个大致的认识。遥一 遥感采用了与传统技术不 本章重点是掌握遥感基本概念与遥感技术系统 第一节遥感基本概念 1.1.1遥感概念 遥感(Remote Sensing)泛指对地表事物的遥远感知。狭义的遥感特指通过遥感器这类对 电磁波敏感的仪器,在远离目标和非接触目标物体条件下探测目标地物,获取其反射、射司 散射的电磁波信息,进行处理、分析与应用的一门科学和技术。遥感通常是指通过某种遥感器 从空中或太空获取地表各类地物信息,并对这些信息进行提取、分析,以此来测量与判定地表 日标地物的性质或特性 10免乃其征 一遥感的观测对象主要是地球表层的各类地物,也包括大气、 、海洋和地下矿藏中不同成分 地球表层各类地物都具有两种特征 .1.3特与物 二是物理、化学、生物的属性特征 感技术是20世纪70年代起迅速发展起来的一门综合性探测技术。遥感技术发展速度 经过0多年的发屏 生 宏观性与综合性、经济性的特点 第二节遥感技术系统 1.2.1空间信息获取系统 地球表面地物目标空间信息获取主要由遥感平台、遥感器等协同完成。遥感平台 (Platform for Remote Sensing)是安放遥感仪器的载体,包括气球、飞机、人造卫星、航天 机以及遥感铁塔等。遥感器(R ensor)是接收与记录地表物体辐射、反射与散射信 息的仪器。目前常用的遥感器包括遥感摄影机、光机扫描仪、推帚式扫描仪、成像光谱仪和成 像雷达。按其特点,遥感器分为摄影、扫描、雷达等几种类型。 1.2.2遥感数据传输与接收 向地面接收站传输的空间 女据中,除了卫星获取的图像数据以外,还包括卫星轨道参数、遥感器等辅助数据。这些数据 通常用数字信号传送。遥感图像的模拟信号变换为数字信号时,经常采用二进制脉冲编码的 (pulse code modulation:脉冲编码调制)。由于传送的数据量非常庞大,需要采用数据 压缩技术。 卫星地面接收站的主要任务是接收、处理、存档和分发各类地球资源卫星数据。地面站接收的 要拷 上:然后根据 体上、光、盒式带等是记录保存、分发星数据等最希用的载 到 光 式磁带等其他载 1.2.3遥感图像处理 感图像外理是在计算机系统支持下对谣感图像加工的冬种技术方法的统称。谣感图像处 理依赖于一定的图像处理设备。对于数字图像处理系统来说,它包括计算机硬件和软件系统两 2

2 第一章 绪论 本章从整体上简单介绍了遥感技术的全貌,目的是让同学们对遥感有一个大致的认识。遥 感技术的根本目的在于获取目标地物的信息,为了获取这种信息,遥感采用了与传统技术不同 的手段、角度、媒介,由此产生了与传统观察方法不同的效果和特点,从而遥感技术得到了广 泛的应用。 本章重点是掌握遥感基本概念与遥感技术系统。 第一节 遥感基本概念 1.1.1 遥感概念 遥感 (Remote Sensing) 泛指对地表事物的遥远感知。狭义的遥感特指通过遥感器这类对 电磁波敏感的仪器,在远离目标和非接触目标物体条件下探测目标地物,获取其反射、辐射或 散射的电磁波信息,进行处理、分析与应用的一门科学和技术。 遥感通常是指通过某种遥感器 从空中或太空获取地表各类地物信息,并对这些信息进行提取、分析,以此来测量与判定地表 目标地物的性质或特性。 1.1.2 观测对象及其特征 遥感的观测对象主要是地球表层的各类地物,也包括大气、海洋和地下矿藏中不同成分。 地球表层各类地物都具有两种特征,一是空间几何特征,一是物理、化学、生物的属性特征。 1.1.3 特点与优势 遥感技术是 20 世纪 70 年代起迅速发展起来的一门综合性探测技术。遥感技术发展速度 之快与应用广度之宽是始料不及的。仅经过短短 30 多年的发展,遥感技术已广泛应用于资源 与环境调查与监测、军事应用、城市规划等多个领域。究其原因,在于遥感具有客观性、时效 性、宏观性与综合性、经济性的特点。 第二节 遥感技术系统 1.2.1 空间信息获取系统 地球表面地物目标空间信息获取主要由遥感平台、遥感器等协同完成。 遥感平台 (Platform for Remote Sensing ) 是安放遥感仪器的载体,包括气球、飞机、人造卫星、航天 飞机以及遥感铁塔等。 遥感器 ( Remote Sensor) 是接收与记录地表物体辐射、反射与散射信 息的仪器。目前常用的遥感器包括遥感摄影机、光机扫描仪、推帚式扫描仪、成像光谱仪和成 像雷达。按其特点,遥感器分为摄影、扫描、雷达等几种类型。 1.2.2 遥感数据传输与接收 空间数据传输与接收是空间信息获取和空间数据应用中必不可少的中间环节。遥感器接收 到地物目标的电磁波信息,被记录在胶片或数字磁带上。从遥感卫星向地面接收站传输的空间 数据中,除了卫星获取的图像数据以外,还包括卫星轨道参数、遥感器等辅助数据。这些数据 通常用数字信号传送。遥感图像的模拟信号变换为数字信号时,经常采用二进制脉冲编码的 PCM 式( pulse code modulation: 脉冲编码调制)。由于传送的数据量非常庞大,需要采用数据 压缩技术。 卫星地面接收站的主要任务是接收、处理、存档和分发各类地球资源卫星数据。地面站接收的 卫星数据通常被实时记录到 HDDT(high density digital tape ,高密度磁带 ) 上,然后根据 需要拷贝到 CCT(computer compatible tape ,计算机兼容磁带 ) 、光盘、盒式磁带等其他载 体上。 CCT 、光盘、盒式磁带等是记录、保存、分发卫星数据等最常用的载体。 1.2.3 遥感图像处理 遥感图像处理是在计算机系统支持下对遥感图像加工的各种技术方法的统称。遥感图像处 理依赖于一定的图像处理设备。对于数字图像处理系统来说,它包括计算机硬件和软件系统两

部分。硬件部分包括:计算机(完成图像数据处理任务) 、显示设备 高分辨率真彩色图份 设备、,图像输入 政备 :由数据 图像校正、图 1.2.4遥感信息提取与分析 遥感信息提取是从遥感图像(包括数字遥感图像)等遥感信息中有针对性地提取感兴趣的 专题信息,以便在具体领域应用或辅助用户决策。遥感信息分析指通过一定的方法或模型对遥 感信息进行研究,判定目标物的性质和特征或深入认识目标物的属性和环境之间的内在关系。 第三节谣感主要应用领域 13.1外层空间遥感 利用探空火箭、人造卫星、人造行星和字宙飞船等航天运载工具,对外层空间进行的遥感 探测。在不久的将来外层空间遥感将会取得丰硕的成果。 1.32大气谣感 探测仪器不和大气介质直接接触,在一定距离之外,感知大气的物理状态、化学成分及其 随时空的变化,这样的探测技术与方法称大气遥感。 1.3.3海洋遥感 海洋温感以海洋和海悦带作为研方与监测对象,其内容涉及,到海洋学名个领域如利用湿 感技术监测海洋的环流、 表面温度、风系统、 。卫星海洋遥 成口我为年 学的新兴分支。在未来几年,中国将发射一系列海洋卫星 ”实现对中国及周边海域甚至全球海 洋的遥感动态监测。 1.3.4陆地遥感 陆地遥感是遥感技术应用最早、应用范围最为广阔深入的一个方面。陆地遥感主要为资泥 与环境谣感】 军技术是现代 1.3.5军事遥感 以搜集地面、 海 ,侦察卫星从太空轨道上对目标实施侦察、监视或跟踪 第四节遥感技术发展与展望 14.1遥感技术发展简史 957年 10月4日,苏联第一颗人造地球卫星的发射成功,标志着人类从空间观测地 球和探索字宙奥秘进入了新的纪元:1960年开始,美国发射了Television Infrared Observation Sattellite(TIROS-1)National Oce anic and Atmospheric Administration(NOAA-l)太阳同步气 象卫星,开始利用航天器对地球进行长期观测: 1960年美国人 Evelyn Pruitt提出遥感一词: 1972年ERTS-1发射(后改名为 Landsat-l),装有MSS传感器,分辨率79米,标志着遥感进入新阶段:1982年Landsat-4 发射,装有TM传感器,分辨率提高到30米:1986年法国发射SPOT-1,装有PAN和 XS遥感器,分辨率提高到10米:1988年9月7日中国发射的第一颗“风云1号 气象卫星,其主要任务是获取全球的昼夜云图资料及进行空间海洋水色遥感试验:1999年美 国发射IKNOS,空间分辨率提高到1米:1999年10月14日中国成功发射资源卫星1 号:1.42遥感技术发展趋势随着人类对遥感技术的逐渐认识,观测技术的进步和社会需求的 增加,遥感正经历者技术不断完善、能力不断增强、应用领域不断扩大的发展过程。社会需求 成为遥感技术发展的动力和目标。在21世纪前叶,人类将进入一个多层、立体、多角度、全 方位和全天候对地观测的新时代

3 部分。硬件部分包括:计算机 ( 完成图像数据处理任务 ) 、显示设备 ( 高分辨率真彩色图像 显示)、大容量存贮设备、图像输入输出设备等。软件部分包括:由数据输入、图像校正、图 像变换、滤波和增强、图像融合、图像分类、图像分析以及计算、图像输出等功能模块。 1.2.4 遥感信息提取与分析 遥感信息提取是从遥感图像(包括数字遥感图像)等遥感信息中有针对性地提取感兴趣的 专题信息,以便在具体领域应用或辅助用户决策。遥感信息分析指通过一定的方法或模型对遥 感信息进行研究,判定目标物的性质和特征或深入认识目标物的属性和环境之间的内在关系。 第三节 遥感主要应用领域 1.3.1 外层空间遥感 利用探空火箭、人造卫星、人造行星和宇宙飞船等航天运载工具,对外层空间进行的遥感 探测。在不久的将来外层空间遥感将会取得丰硕的成果。 1.3.2 大气遥感 探测仪器不和大气介质直接接触,在一定距离之外,感知大气的物理状态、化学成分及其 随时空的变化,这样的探测技术与方法称大气遥感。 1.3.3 海洋遥感 海洋遥感以海洋和海岸带作为研究与监测对象,其内容涉及到海洋学多个领域,如利用遥 感技术监测海洋的环流、表面温度、风系统、波浪、生物活动等。卫星海洋遥感已成为海洋科 学的新兴分支。在未来几年,中国将发射一系列海洋卫星,实现对中国及周边海域甚至全球海 洋的遥感动态监测。 1.3.4 陆地遥感 陆地遥感是遥感技术应用最早、应用范围最为广阔深入的一个方面。陆地遥感主要为资源 与环境遥感。 1.3.5 军事遥感 遥感技术是现代战争 “ 制高点 ” 。侦察卫星从太空轨道上对目标实施侦察、监视或跟踪, 以搜集地面、海洋或空中目标军事情报。 第四节 遥感技术发展与展望 1.4.1 遥感技术发展简史 1957 年 10 月 4 日 ,苏联第一颗人造地球卫星的发射成功,标志着人类从空间观测地 球和探索宇宙奥秘进入了新的纪元; 1960 年开始,美国发射了 Television Infrared Observation Sattellite(TIROS-1) 和 National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA-1) 太阳同步气 象卫星,开始利用航天器对地球进行长期观测; 1960 年美国人 Evelyn Pruitt 提出遥感一词; 1972 年 ERTS-1 发射(后改名为 Landsat-1 ),装有 MSS 传感器,分辨率 79 米 ,标志着遥感进入新阶段; 1982 年 Landsat-4 发射,装有 TM 传感器,分辨率提高到 30 米 ; 1986 年法国发射 SPOT-1 ,装有 PAN 和 XS 遥感器,分辨率提高到 10 米 ; 1988 年 9 月 7 日 中国发射的第一颗 “ 风云 1 号 ” 气象卫星,其主要任务是获取全球的昼夜云图资料及进行空间海洋水色遥感试验; 1999 年美 国发射 IKNOS ,空间分辨率提高到 1 米 ; 1999 年 10 月 14 日 中国成功发射资源卫星 1 号; 1.4.2 遥感技术发展趋势 随着人类对遥感技术的逐渐认识,观测技术的进步和社会需求的 增加,遥感正经历着技术不断完善、能力不断增强、应用领域不断扩大的发展过程。社会需求 成为遥感 技术发展的动力和目标。在 21 世纪前叶,人类将进入一个多层、立体、多角度、全 方位和全天候对地观测的新时代

第二章电磁辐射与地物光谱特征 遥感技术是建立在物体电磁波辐射理论基础上的。由于不同物体具有各自的电磁波反射或 本章重点是掌握可见光近红外、热红外和微波遥感机理,以及地物波谱特征。 第一节电磁波与电磁波谱 2.1.1电磁波与电磁波谱 个简单的偶极振子的电路,电流在导线中往复震荡,两端出现正负交替的等 量异种电荷,类似电视台的天线, 辐射能量,同时在电路中不断的补充能量 振电磁 进入空 是电 化的磁场激发了涡旋电场,变化的电场又激发 电 辐射电 场在空间的直 传播 为电磁辐射 1887年德国物理学家赫兹由两个 空间的直接传播 验证了电码 。装载 台上的逼感器系统,接收来自地表、地球大气物质的电磁辐射,经过成像仪器,形成逼 感影象。 3·电磁波谱Y射线、X射线、紫外线、可见光、红外线和无线电波(微波、短波、中 波、长波和超长波等)在真空中按照波长或频率递增或递减顺序排列,构成了电磁波谱。目前 遥感技术中通常采用的电磁波位于可见光、红外和微波波诣区间。可见光区间辐射源于原子、 分子中的外层电子跃迁。红外辐射则产生 于分子的振动和转动能级跃迁。无线电波是由电容、 电感组成的振荡回路产生电磁辐射,通过偶极子天线向空间发射。微波由于振荡频率较高,用 谐振腔及波导管激励与传输,通过微波天线向空间发射。由于它们的波长或频率不同,不同电 磁波又表现出各自的特性和特点。可见光、红外和微波遥感,就是利用不同电磁波的特性。电 磁波与地物相互作用特点与过程,是遥感成像机理探讨的主要内容。 4·电磁辐射的性质电磁辐射在传播过程中具有波动性和量子性两重特性。 2.1.2电磁辐射的传播 电磁辐射通过不同的介质时,其强度、波长、相位、传播方向和偏振面等将发生变化,这 些变化可能是单一的,也可能是复合的。电磁波可以采用频率、相位、能量、极化等物理参数 来描述。电磁波在传播中遵循波的反射,折射,衍射,干涉,吸收,散射等传播规律。 2.1.3电磁辐射的测量与度量单位 遥感信息是从遥感器定量记录的地表物体电磁辐射数据中提取的。为了测量从目标地物反 射或辐射的电磁波的能量,这里介绍两种电磁辐射的测量方式和度量单位:1,辐射测量 (radiometry),以伽玛射线到电磁波的整个波段范围为对象的物理辐射量的测定

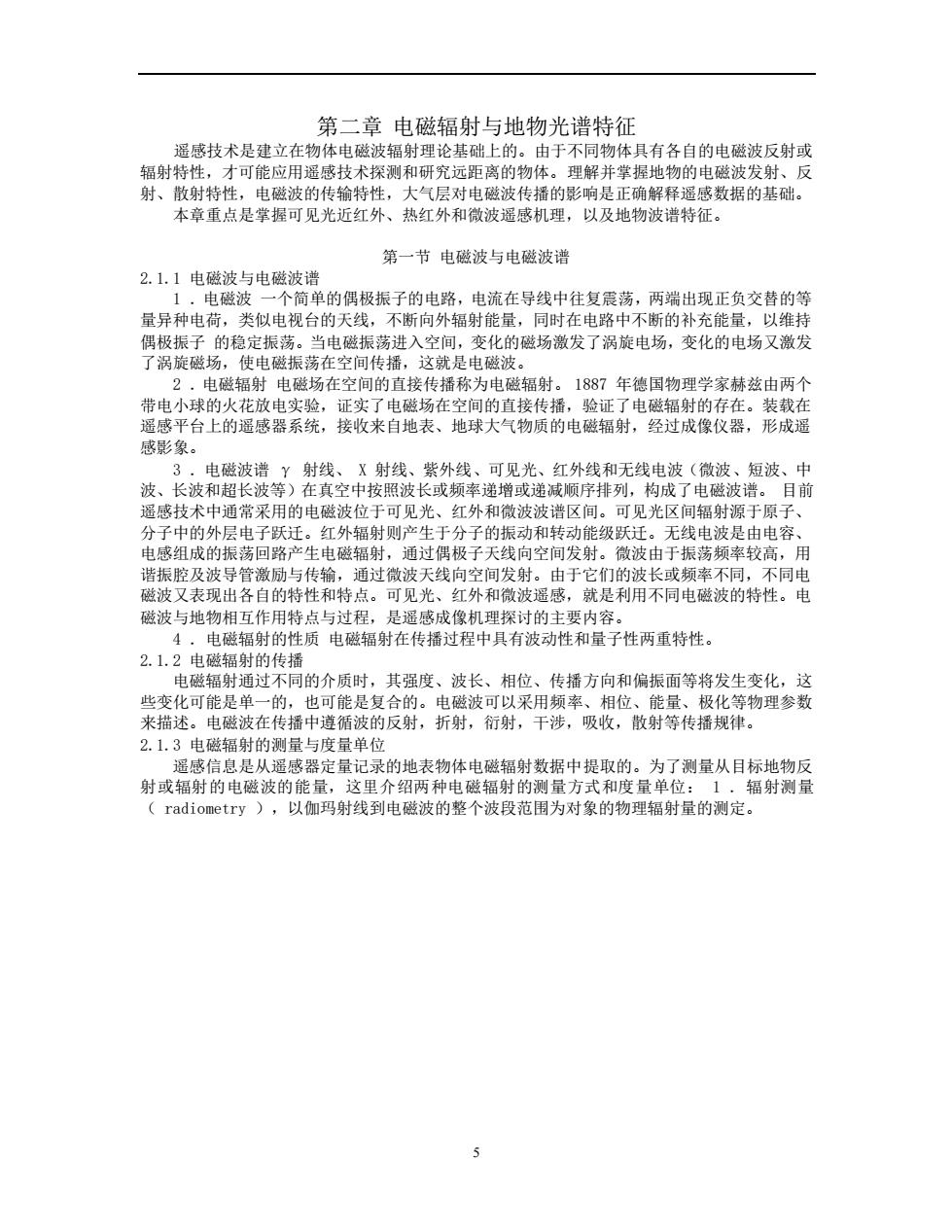

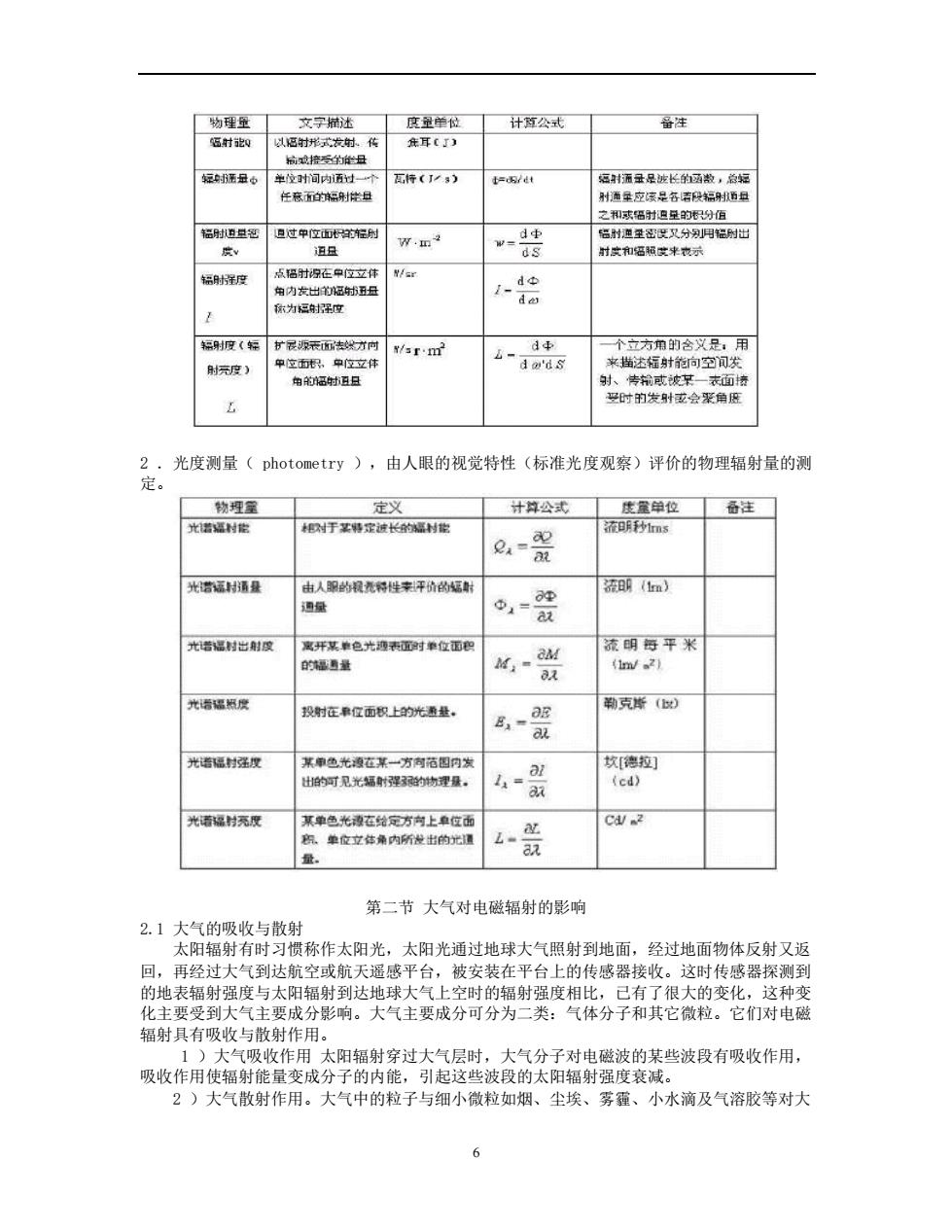

5 第二章 电磁辐射与地物光谱特征 遥感技术是建立在物体电磁波辐射理论基础上的。由于不同物体具有各自的电磁波反射或 辐射特性,才可能应用遥感技术探测和研究远距离的物体。理解并掌握地物的电磁波发射、反 射、散射特性,电磁波的传输特性,大气层对电磁波传播的影响是正确解释遥感数据的基础。 本章重点是掌握可见光近红外、热红外和微波遥感机理,以及地物波谱特征。 第一节 电磁波与电磁波谱 2.1.1 电磁波与电磁波谱 1 .电磁波 一个简单的偶极振子的电路,电流在导线中往复震荡,两端出现正负交替的等 量异种电荷,类似电视台的天线,不断向外辐射能量,同时在电路中不断的补充能量,以维持 偶极振子 的稳定振荡。当电磁振荡进入空间,变化的磁场激发了涡旋电场,变化的电场又激发 了涡旋磁场,使电磁振荡在空间传播,这就是电磁波。 2 .电磁辐射 电磁场在空间的直接传播称为电磁辐射。 1887 年德国物理学家赫兹由两个 带电小球的火花放电实验,证实了电磁场在空间的直接传播,验证了电磁辐射的存在。装载在 遥感平台上的遥感器系统,接收来自地表、地球大气物质的电磁辐射,经过成像仪器,形成遥 感影象。 3 .电磁波谱 γ 射线、 X 射线、紫外线、可见光、红外线和无线电波(微波、短波、中 波、长波和超长波等)在真空中按照波长或频率递增或递减顺序排列,构成了电磁波谱。 目前 遥感技术中通常采用的电磁波位于可见光、红外和微波波谱区间。可见光区间辐射源于原子、 分子中的外层电子跃迁。红外辐射则产生于分子的振动和转动能级跃迁。无线电波是由电容、 电感组成的振荡回路产生电磁辐射,通过偶极子天线向空间发射。微波由于振荡频率较高,用 谐振腔及波导管激励与传输,通过微波天线向空间发射。由于它们的波长或频率不同,不同电 磁波又表现出各自的特性和特点。可见光、红外和微波遥感,就是利用不同电磁波的特性。电 磁波与地物相互作用特点与过程,是遥感成像机理探讨的主要内容。 4 .电磁辐射的性质 电磁辐射在传播过程中具有波动性和量子性两重特性。 2.1.2 电磁辐射的传播 电磁辐射通过不同的介质时,其强度、波长、相位、传播方向和偏振面等将发生变化,这 些变化可能是单一的,也可能是复合的。电磁波可以采用频率、相位、能量、极化等物理参数 来描述。电磁波在传播中遵循波的反射,折射,衍射,干涉,吸收,散射等传播规律。 2.1.3 电磁辐射的测量与度量单位 遥感信息是从遥感器定量记录的地表物体电磁辐射数据中提取的。为了测量从目标地物反 射或辐射的电磁波的能量,这里介绍两种电磁辐射的测量方式和度量单位: 1 .辐射测量 ( radiometry ),以伽玛射线到电磁波的整个波段范围为对象的物理辐射量的测定

文宁描述 计互公式 备注 年耳) 瓦特(1) =国/d 运流玉是状长的函数,治短 皮、 w.m4 计女和g韬生来也 5格射得在位立伟/置 角力友出笔五日 铝射度(轻扩罗源隔然才向 14 一个立方用的含义是:用 -Am08 空可 时的发射立会聚确 ·光度测量(photometry),由人眼的视觉特性(标准光度观察)评价的物理辐射量的测 定 物理星 定 计算公式 童单位备注 -器 光诺蓬付请量 由人即的程壳得性幸干价名可们 福(m) 南绿 离开某色光通表有时单位亚积 流明每平米 的■量 (Im/ 投时在拿位面权上的光通量, B,ai 光话德经度 某甲色光漫在某一方阿范图问为 坟德拉 出的可见光辐时3的物理量。 《cd》 第二节大气对电磁辐射的影响 2.1大气的吸收与散射 太阳辐射有时习惯称作太阳光,太阳光通过地球大气照射到地面,经过地面物体反射又返 回,再经过大气到达航空或航天遥感平台,被安装在平台上的传感器接收。这时传感器探测到 的地表辐射强度与太阳辐射到达地球大气上空时的辐射强度相比,己有了很大的变化,这种变 化主要受到大气主要成分影响。大气主要成分可分为二类:气体分子和其它微粒。它们对电磁 辐射具有吸收与散射作用。 】)大气吸收作用太阳辐射穿过大气层时,大气分子对电磁波的某些波段有吸收作用, 吸收作用使辐射能量变成分子的内能,引起这些波段的太阳辐射强度衰减。 2)大气散射作用。大气中的粒子与细小微粒如烟、尘埃、雾霾、小水滴及气溶胶等对大 6

6 2 .光度测量( photometry ),由人眼的视觉特性(标准光度观察)评价的物理辐射量的测 定。 第二节 大气对电磁辐射的影响 2.1 大气的吸收与散射 太阳辐射有时习惯称作太阳光,太阳光通过地球大气照射到地面,经过地面物体反射又返 回,再经过大气到达航空或航天遥感平台,被安装在平台上的传感器接收。这时传感器探测到 的地表辐射强度与太阳辐射到达地球大气上空时的辐射强度相比,已有了很大的变化,这种变 化主要受到大气主要成分影响。大气主要成分可分为二类:气体分子和其它微粒。它们对电磁 辐射具有吸收与散射作用。 1 )大气吸收作用 太阳辐射穿过大气层时,大气分子对电磁波的某些波段有吸收作用, 吸收作用使辐射能量变成分子的内能,引起这些波段的太阳辐射强度衰减。 2 )大气散射作用。大气中的粒子与细小微粒如烟、尘埃、雾霾、小水滴及气溶胶等对大