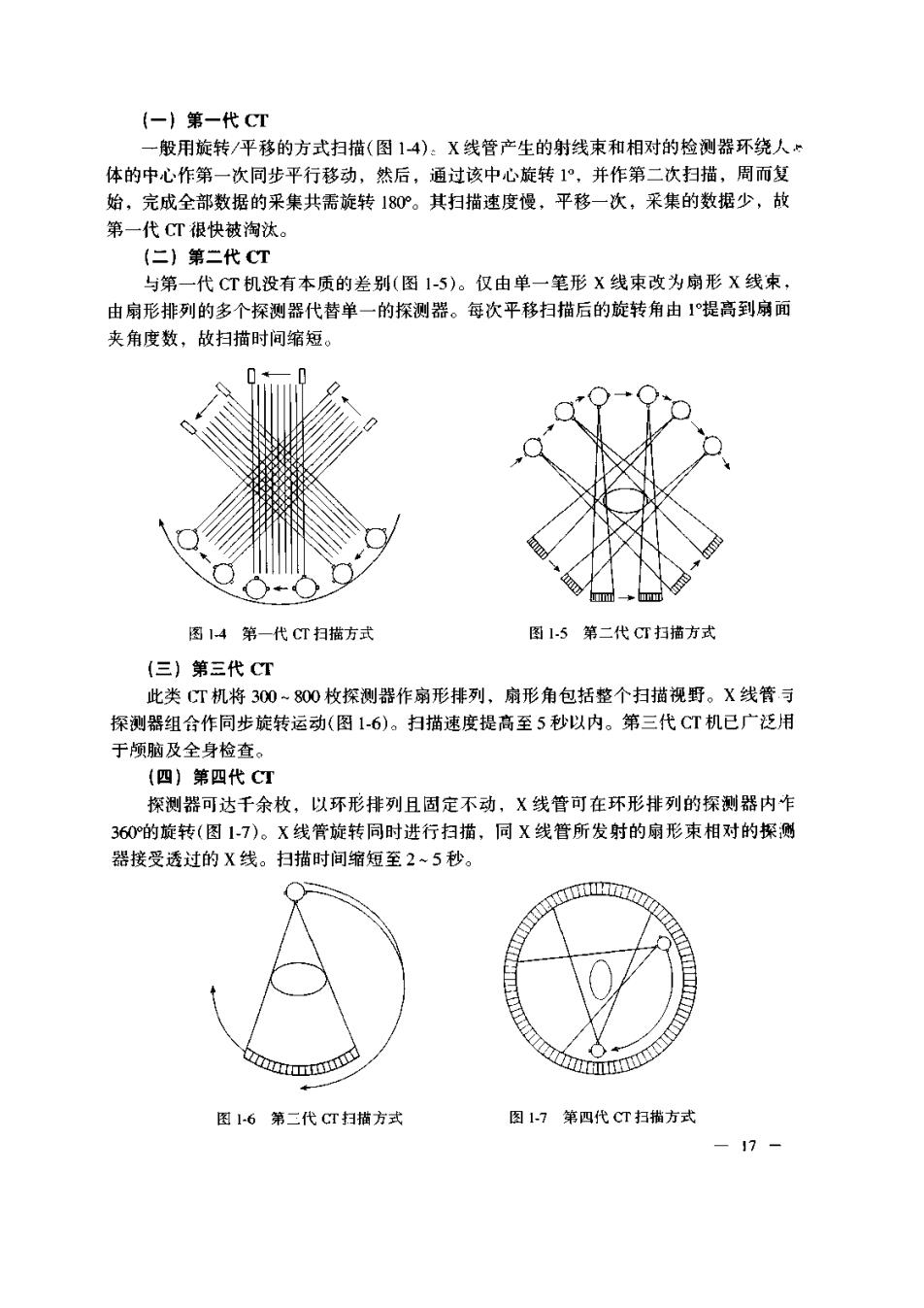

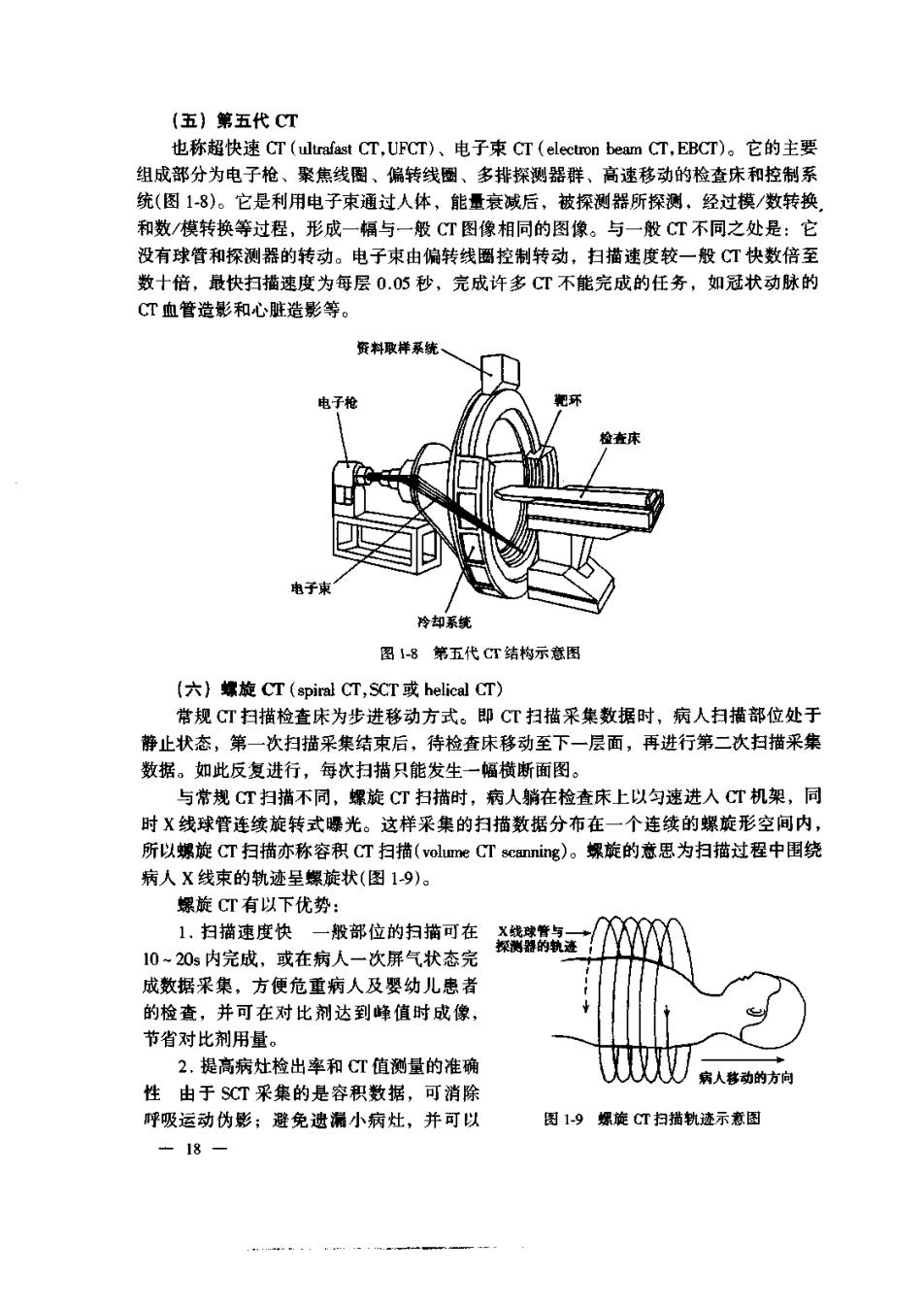

(-)第-代CT 一般用旋转/平移的方式扫描(图14)。X线管产生的射线束和相对的检测器环绕人: 体的中心作第一次同步平行移动,然后,通过该中心旋转1°,并作第二次扫描,周而复 始,完成全部数据的采集共需旋转180。其扫描速度慢,平移一次,采集的数据少,故 第一代CT很快被淘汰。 《二】第二代CT 与 一代CT机没有本质的差别(图1-5)。仅由单一笔形X线束改为扇形X线束 由扇形排列的多个探测器代替单一的探测器。每次平移扫描后的旋转角由1提高到扇面 夹角度数,故扫描时间缩短。 图14第一代CT扫描方式 图15第二代C扫描方式 (三)第三代CT 此类T机将30~800枚探测器作扇形排列,扇形角包括整个扫描视野。X线管亏 探测器组合作同步旋转运动(图1-6)。扫描速度提高至5秒以内。第三代CT机已广泛用 于颅脑及全身检查。 (四)第四代CT 探测器可达千余枚,以环形排列且固定不动,X线管可在环形排列的探测器内有 360的旋转(图1-7)。X线管旋转同时进行扫描,同X线管所发射的扇形束相对的探瑙 器接受透过的X线。扫描时间缩短至2~5秒。 图16第二代CT扫描方式 图7第四代CT扫指方式

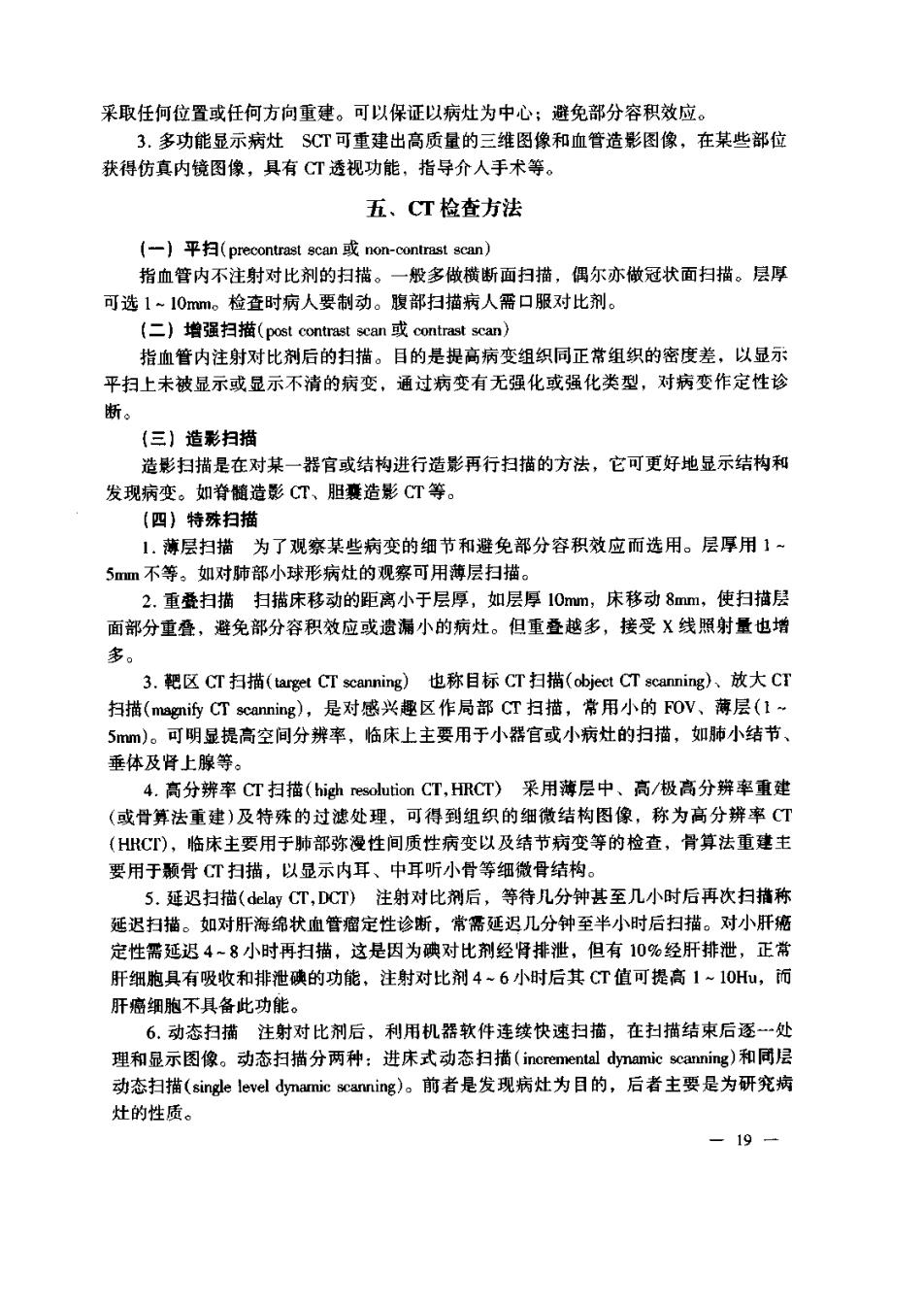

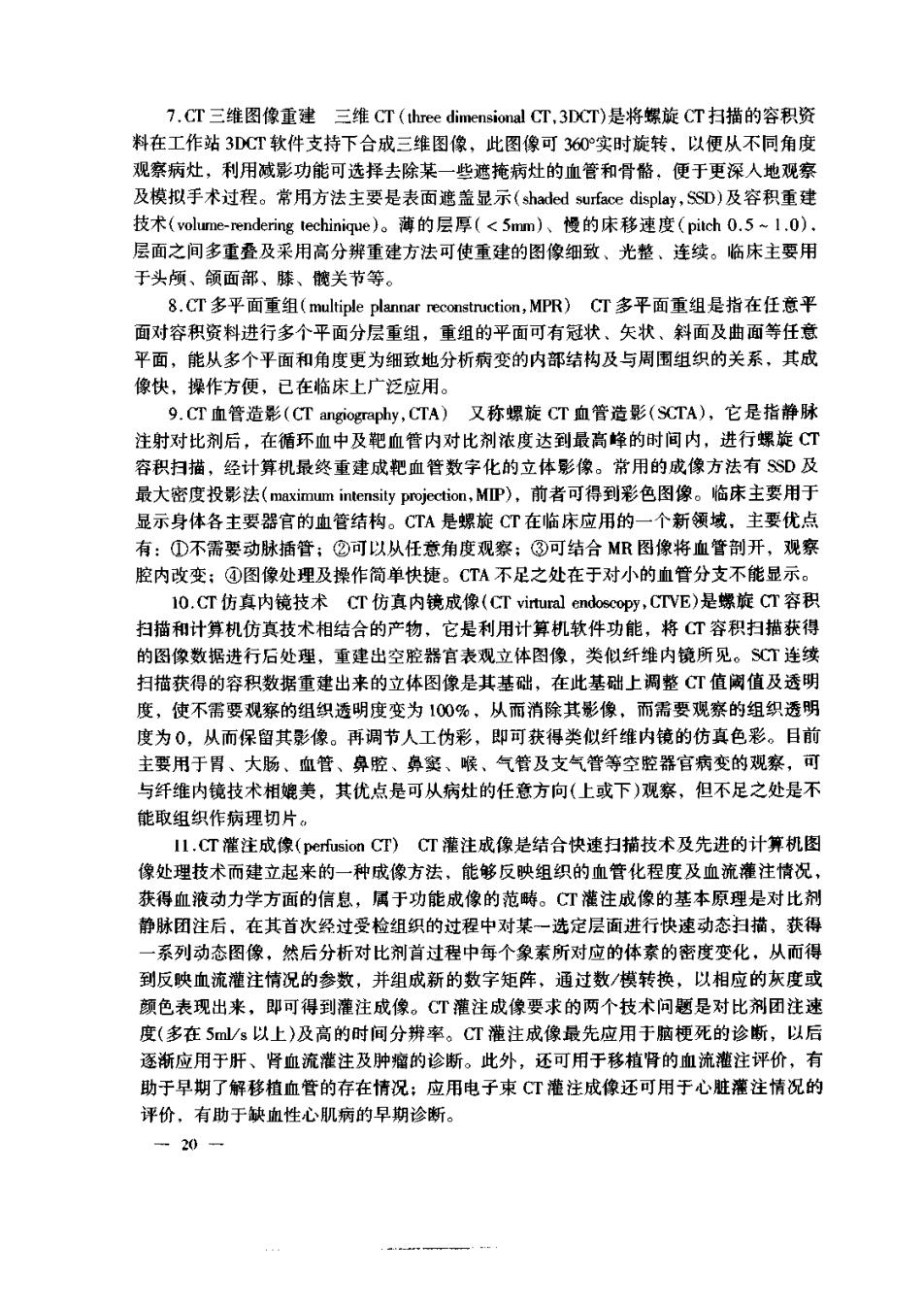

(五)第五代CT 也称超快速CT(trafast CT,UFCT)、电子束CT(electron beam CT,EBCT)。它的主要 组成部分为电子枪、聚焦线围、偏转线圈、多排探测器群、高速移动的检查床和控制系 统(图1-8)。它是利用电子束通过人体,能量衰减后,被探测器所探测,经过模/数转换 和数/模转换等过程,形成一幅与一般CT图像相同的图像。与一般CT不同之处是:它 没有球管和探测器的转动。电子束由偏转线圈控制转动,扫描速度较一般CT快数倍至 数十倍,最快扫描速度为每层0.05秒,完成许多CT不能完成的任务,如冠状动脉的 CT血管造影和心脏造影等。 资料取样系统、 电子枪 电子来 冷却系统 图1-8第五代CT结构示意图 (六)螺旋CT(spiral CT,SCT或helical CT) 常规CT扫描检查床为步进移动方式。即CT扫描采集数据时,病人扫描部位处于 静止状态,第一次扫描采集结束后,待检查床移动至下一层面,再进行第二次扫描采集 数据。如此反复进行,每次扫描只能发生一幅横断面图。 与常规CT扫描不同,螺旋CT扫描时,病人躺在检查床上以匀速进入CT机架,同 时X线球管连续旋转式曝光。这样采集的扫描数据分布在一个连续的螺旋形空间内, 所以螺旋CT扫描亦称容积CT扫捕(volume CT8 anning)。螺旋的意思为扫描过程中围绕 病人X线束的轨迹呈螺旋状(图19)。 螺旋CT有以下优势 1,扫描速度快 极部位的扫指可在热/ 10~20s内完成,或在病人一次屏气状态完 成数据采集,方便危重病人及婴幼儿患者 的检查,并可在对比剂达到峰值时成像, 节省对比剂用量 2.提高病灶检出率和CT值测量的准确 人移动的方 性由于SCT采集的是容积数据,可消除 呼吸运动伪影;避免遗漏小病灶,并可以 图1-9螺旋CT扫描轨迹示意图 上1g

采取任何位置或任何方向重建。可以保证以病灶为中心;避免部分容积效应。 3.多功能显示病灶SCT可重建出高质量的三维图像和血管造影图像,在某些部位 获得仿真内镜图像,具有CT透视功能,指导介人手术等。 五、CT检查方法 (-】平扫(precontrat3can或non-contrast scan) 指血管内不注射对比剂的扫描。一般多做横断面扫描,偶尔亦做冠状面扫描。层厚 可选l~l0mm。检查时病人要制动。腹部扫描病人需口服对比剂。 (二)增强扫描(post contrast scan或contrast scan) 指血管内注射对比剂后的扫描。目的是提高病变组织同正常组织的密度差,以显示 平扫上未被显示或显示不清的病变,通过病变有无强化或强化类型,对病变作定性诊 断。 (三)造影扫描 造影扫描是在对某一器官或结构进行造影再行扫描的方法,它可更好地显示结构利 发现病变。如脊随造影CT、胆囊造影CT等。 (四)特殊扫描 1,薄层扫描为了观察某些病变的细节和避免部分容积效应而选用。层厚用1一 5mm不等。如对肺部小球形病灶的观察可用薄层扫描。 2.重叠扫描扫描床移动的距离小于层厚,如层厚10mm,床移动8mm,使扫描层 面部分重叠,避免部分容积效应或遗漏小的病灶。但重叠越多,接受X线照射量也增 多。 3.靶区CT扫描(target CTsc8 aing)也称目标CT扫描(obec t CT sca ming)、放大CT 扫描(magi诉CT scanning),是对感兴趣区作局部CT扫描,常用小的FOV、薄层(1 5mm)。可明显提高空间分辨率,临床上主要用于小器官或小病壮的扫描,如肺小结节 垂体及肾上腺等。 4.高分辨率CT扫描(hi蚀resolution CT,HRCT)采用薄层中、高/极高分辨率重建 (或骨算法重建)及特殊的过滤处理,可得到组织的细微结构图像,称为高分辨率CT (HRC),临床主要用于肺部弥漫性间质性病变以及结节病变等的检查,骨算法重建主 要用于颓骨CT扫描,以显示内耳、中耳听小骨等细微骨结构 5.延迟扫描(delay CT,DCT)注射对比剂后,等待几分钟甚至几小时后再次扫描称 延迟扫描。如对肝海绵状血管瘤定性诊断,常需延迟几分钟至半小时后扫描。对小肝痛 定性需延迟4-8小时再扫描,这是因为碘对比剂经肾排泄,但有10%经肝排泄,正常 肝细胞具有吸收和排泄碘的功能,注射对比剂4~6小时后其CT值可提高1~10Hu,而 肝癌细胞不具备此功能。 6.动态扫描注射对比剂后,利用机器软件连续快速扫描,在扫描结束后逐一处 理和显示图像。动态扫描分两种:进床式动态扫描(ic canning)和同层 动态扫描((singe leve dynamic scn)。前者是发现病灶为目的,后者主要是为研究病 灶的性质 -19-

7.CT三维图像重建三维CT(three dimensional CT,3DCT)是将螺旋CT扫描的容积资 料在工作站3DCT软件支持下合成三维图像,此图像可360°实时旋转,以便从不同角度 观察病灶,利用诚影功能可选择去除某一些遮掩病灶的血管和骨骼,便于更深人地观察 及模拟手术过程。常用方法主要是表面遮盖显示(shaded suface display,SsD)及容积重建 技术(volume-rendering techinique)。薄的层厚(<5mm)、慢的床移速度(pich0.5~l.0). 层面之间多重叠及采用高分辨重建方法可使重建的图像细致、光整、连续。临床主要用 于头颅、颌面部、膝、髋关节等。 8.CT多平面重组(,MPR)CT多平面重组是指在任意平 面对容积资料进行多个平面分层重组,重组的平面可有冠状、矢状、斜面及曲面等任意 平面,能从多个平面和角度更为细致地分析病变的内部结构及与周围组织的关系,其成 像快,操作方便,已在临床上广泛应用: 9.CT血管造影(CT angiography,CTA)又称螺旋CT血管造影(SCTA),它是指静脉 注射对比剂后,在循环血中及靶血管内对比剂浓度达到最高峰的时间内,进行螺旋CT 容积扫描,经计算机最终重建成靶血管数字化的立体影像。常用的成像方法有S$D及 最大密度投影法(intensity,MP),前者可得到彩色图像。临床主要用于 显示身体各主要器官的血管结构。CTA是螺旋CT在临床应用的一个新领域,主要优点 有:①不需要动脉插管;②可以从任意角度观察;③可结合MR图像将血管剖开,观察 腔内改变:④图像处理及操作简单快捷。CTA不足之处在于对小的血管分支不能显示。 10.CT仿真内镜技术CT仿真内镜成像(CT virtural endoscopy,CTVE)是螺旋CT容积 扫描和计算机仿真技术相结合的产物,它是利用计算机软件功能,将CT容积扫描获得 的图像数据进行后处理,重建出空腔器官表观立体图像,类似纤维内镜所见。SCT连续 扫描获得的容积数据重建出来的立体图像是其基础,在此基础上调整CT值阔值及透明 度,使不需要观察的组织透明度变为10%,从而消除其影像,而需要观察的组织透明 度为0,从而保留其影像。再调节人工伪彩,即可获得类似纤维内镜的仿真色彩。且前 主要用于胃、大肠、血管、鼻腔、鼻突、喉、气管及支气管等空腔器官病变的观察,可 与纤维内镜技术相娘美,其优点是可从病灶的任意方向(上或下)观察,但不足之处是不 能取组织作病理切片。 Il.CT灌注成像(perfusion CT)CT灌注成像是结合快速扫描技术及先进的计算机图 像处理技术而建立起来的一种成像方法,能够反映组织的血管化程度及血流灌注情况 获得血液动力学方面的信息,属于功能成像的范畴。CT灌注成像的基本原理是对比剂 静脉团注后,在其首次经过受检组织的过程中对某一选定层面进行快速动态扫描,获得 系列动态图像,然后分析对比剂首过程中每个象素所对应的体素的密度变化,从而得 到反映血流灌注情况的参数,并组成新的数字矩阵,通过数/模转换,以相应的灰度或 颜色表现出来,即可得到灌注成像。CT灌注成像要求的两个技术问题是对比剂团注过 度(多在5m/s以上)及高的时间分辨率。CT灌注成像最先应用于脑梗死的诊断,以后 逐渐应用于肝、肾血流灌注及肿瘤的诊断。此外,还可用于移植肾的血流灌注评价,有 助于早期了解移植血管的存在情况:应用电子束CT灌注成像还可用于心脏灌注情况的 评价,有助于缺血性心肌病的早期诊断。 ,20

六、CT对比剂 (一】对比剂的分季 CT对比剂多为水溶性碘对比剂,均为三碘苯环的衍生物。根据其结构可分为离子 型与非离子型。常用离子型CT对比剂有:60%泛影葡胺(信谊)、65%amgiografin (schering AC)、60%碘卡明(信谊)等,常用非离子型有:Ultravist(优维显,schering AC) omnipaque(欧乃派克,mrc med》、iopamim(硬必乐,Bracco》等。 (二)对比剂的作用原理及临床应用 CT对比剂对成像起主要作用的是其携带的碘。碘对X射线的高衰减性在CT图像上, 表现为高密度,增加碘分布区与周围组织的密度对比度。因对比剂引人途径的不同,其 作用原理又略有不同。经血管注入对比剂,对比剂大量分布于血管内,很快进入组织细 胞外液,并达到平衡。对比剂在某组织的分布取决于该组织的血流量、血流速度、毛细 血管的通透性及细胞外液的体积。直接引人腔内的对比剂,如口服、灌肠及椎管穿刺递 影等,对比剂均匀分布于腔内,直接增加与周围的密度对比度。 在CT检查中,对比剂应用十分广泛。CT平扫发现占位性病变时一般需增强扫描 了解病变的血供情况,以利于肿瘤与炎症等病变的鉴别。对于血管性病变,增强扫描 直接显示畸形血管的情况,对诊断有决定性作用。椎管内注入对比剂CT扫描,清晰 画出蛛网膜下隙的形态、大小等,有利于椎管内病变的定位、定性诊断。上腹部CT打 描常规口服1%~2%的对比剂充盈胃和小肠,减少气体伪影,鉴别肠管和肿物。盆胶 扫描常规清洁灌肠后用1%~2%对比剂保留灌肠,直接显示大肠的情况及和周围器官 的关系。 (三)对比剂的给药途径 1.静脉团注法(blous injection)亦称快速注射法,将某一剂量的高碘浓度对比剂加 压快速注人静脉,在对比剂经血循环大量进人靶器官的供血动脉时开始扫描,现已成为 常规增强方式。为了保证靶器官的最佳强化,需准确掌握对比剂从注射部位到靶器官的 循环时间,可按Schad提供方法进行计算。从臂静脉注射对比剂,循环至右心室、左心 室、胸主动脉、腹主动脉、脑和髂动脉分别为4、11、12、13、13和15秒。对比剂用敏 为1.5-2.0m/kg体重,注射速度每秒1-2ml。 2.静脉滴注法临床上不常用。如用60%对比剂100ml或30%对比剂200ml,半黄 于5分钟内静脉注入,余半量行静脉滴注,同时行CT扫描。 3.动脉注射给药法主要用于肝实质的检查,可将导管置于肝动脉,亦可置于肠 系膜上动脉或脾动脉,经门静脉回流后显示肝内情况。 4.肠腔造影 腹部空腔脏器检查,可用1%一3%碘对比剂充填。显示胃及十二指 肠于扫描前口服对比剂;显示小肠可于检查前第一天晚上口服对比剂;结肠及直肠可用 对比剂直接灌肠后检查 {四】对比剂反应的类型 目前国内外多使用离子型对比剂,有资料表明,轻度反应3.0%~3.9%,中度反应 1.0%-1.6%,重度反应0.01%-0.06%,死亡0.0025%-0.0074%。亦有报道威™生 -21-