剂在图像最满意时松脚闸,该图像所显示的血管影被记录在屏幕上,并减去骨影。病人 保持不动,第二次透视再行选择性插管时,导管可沿着记录在屏幕上的血管影走行,起 到直接的引导作用。 (二)DSA各种造影方法的选择原则 1.主动脉及其主干疾患的诊断首选非选择性VDSA,简便省时,损伤少。必要时, 再行非选择ADSA 2.上、下腔静脉疾患和累及右心、肺动脉、肺静脉的先天性单发、复合或复杂的 心血管畸形首选选择性VDSA。 3.造影前估计采用再循环法无法显示或不能清晰显示的主动脉及其主干的疾患, 如动脉导管未闭、主肺动脉间隔缺损和肾动脉分支狭窄等应首选非选择性ADSA。 4.对老年患者,尤其是有动脉硬化所致血管迂曲者和多次行导管内灌注化疗肿瘤 患者(常伴有侧支循环形成),先行非选择性ASA往往有助于选择性ADSA插管。 5.各脏器和累及左心、冠状动脉的疾患首选选择性ADSA或超选择性ADSA。 (三】DSA在介入放射学中的应用 介人放射学(nti)是一门新兴的介于传统内科学和外科学之间的边 缘学科。其特点是在医学影像技术导引下,集影像诊断与微创性治疗为一体,可重复性 强,定位准确,疗效高,见效快。 介人放射学一般分血管性和非血管性技术。多数项目都涉及血管性介人技术。因 此,DSA在介入放射治疗中起着非常重要的不可替代的作用。 1.DSA在头颈部和中枢神经系统疾病中的应用主要用于脑血管疾病和颅内肿瘤的 诊断与鉴别诊断,如脑动静脉畸形、颅内动脉瘤、颈内动脉海绵美接、脑血管狭窄和闭 塞性疾病等。ADSA对显示颈段和颅内动脉均较清楚,可用于诊断颈段动脉狭窄或闭 塞、血管发育异常和动脉闭塞等。对部分的颅内肿瘤,SA可了解其供血动脉和肿瘤染 色情况,进行必要的术前栓塞治疗。 2.DS4在心脏大血管获病中的应用①功能性检查:左心室大小及左室射血分数的 测量:局部室壁运动功能观察;心肌体积测量等。②形态学检查:主要用于诊断和鉴别 主动脉夹层动脉 主动脉缩窄、大动脉炎、主动脉发育异常等,DSA显示冠状动脉亦 有较好的效果。 3.DS在骏部的应用主要用于直接观察骏主动脉及其主要分支的疾患,如肾动脉 狭窄及其狭窄程度、肾肿瘤的供血及肿瘤染色、肠血管畸形和发育不良等。对腹腔动脉 及其分支的病变,如肝癌、肝海绵状血管湘、胃遗疡及胃癌等的诊断与介入治疗,DSA 也有很好的作用。 4.DSA在外周血管疾病中的应用静脉和动脉数字减影可用于诊治四肢大血管及其 分支的病变,如脉管炎和血栓性静脉炎、动脉狭窄等。 第三节计算机体层摄影 计算机体层摄影(computed tomography,CT)是近代飞跃发展的计算机技术和X线检查 -12

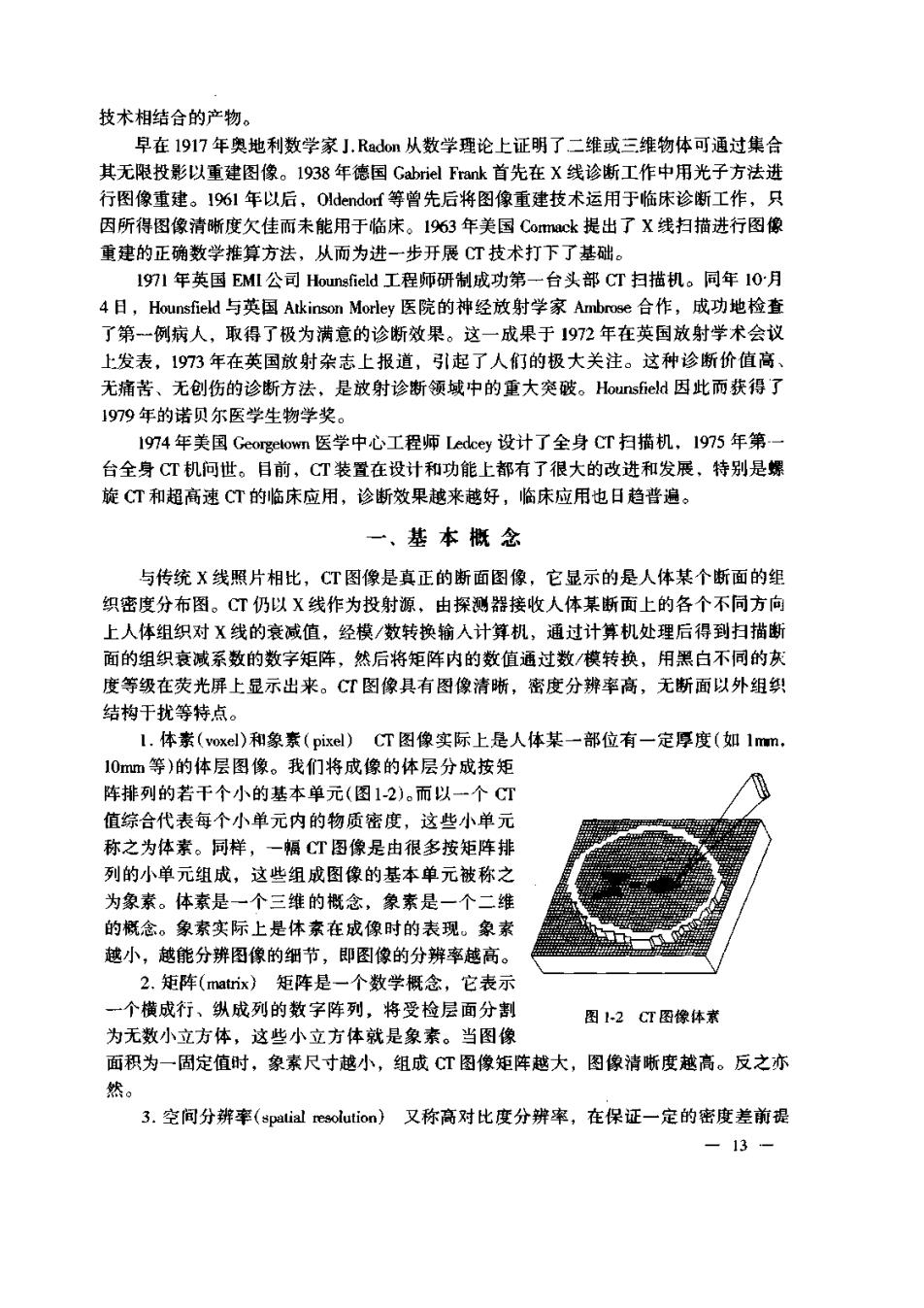

技术相结合的产物。 阜在1917年奥地利数学家】.Radon从数学理论上证明了二维或三维物体可通过集合 其无限投影以重建图像。 1938年德国Gabriel Frank首先在X线诊渐工作中用光子方法进 行图像重建。1961年以后,Oldendorf等曾先后将图像重建技术运用于临床诊斯工作,只 因所得图像清晰度欠佳而未能用于临床。1963年美国Cormack提出了X线扫描进行图像 重建的正确数学推算方法,从而为进一步开展CT技术打下了基础。 1971年英国EMI公司Hounsfield工程师研制成功第一台头部CT扫描机。同年I0月 4日,Hounsfield与英国Atkinson Morley医院的神经放射学家Ambrose合作,成功地检查 了第一例病人,取得了极为满意的诊断效果。这一成果于972年在英国放射学术会议 上发表,193年在英国放射杂志上报道,引起了人们的极大关注。这种诊断价值高 无痛苦、无创伤的诊断方法,是放射诊断领域中的重大突破。Hounsfield因此而获得了 979年的诺贝尔医学生物学奖。 1974年美国Georgetown医学中心工程师Ledcey设计了全身CT扫描机,1975年第 台全身CT机问世。目前,CT装置在设计和功能上都有了很大的改进和发展,特别是爆 旋CT和超高速CT的临床应用,诊断效果越来越好,临床应用也日趋普遍。 一、基本概念 与传统X线照片相比,CT图像是真正的断面图像,它显示的是人体某个断面的组 织密度分布图。CT仍以X线作为投射源,由探测器接收人体某断面上的各个不同方向 上人体组织对X线的衰减值,经模/数转换输入计算机,通过计算机处理后得到扫描断 面的组织衰减系数的数字矩阵,然后将矩阵内的数值通过数/模转换,用黑白不同的灰 度等级在荧光屏上显示出来。CT图像具有图像清晰,密度分辨率高,无断面以外组织 结构于扰等特点 l.体素(oxel)和象素(pixel)CT图像实际上是人体某一部位有一定厚度(如lmm 10mm等)的体层图像。我们将成像的体层分成按矩 阵排列的若干个小的基本单元(图1-2)。而以一个CT 值综合代表每个小单元内的物质密度,这些小单元 称之为体素。同样,一CT图像是由很多按矩阵排 列的小单元组成,这些组成图像的基本单元被称之 为象素。体煮是一个三维的概念。象素是一个二维 的概念。象素实际上是休索在成像时的表现。象素 越小,越能分辨图像的细节,即图像的分辨率越高。 2.矩阵(matrix)矩阵是一个数学概念,它表示 一个横成行、纵成列的数字阵列,将受检层面分割 图12CT图像体素 为无数小立方体,这些小立方体就是象素。当图像 面积为一固定值时,象素尺寸越小,组成CT图像矩阵越大,图像清晰度越高。反之亦 然。 3.空间分辨率()又称高对比度分辨率,在保证一定的密度差前提 一13

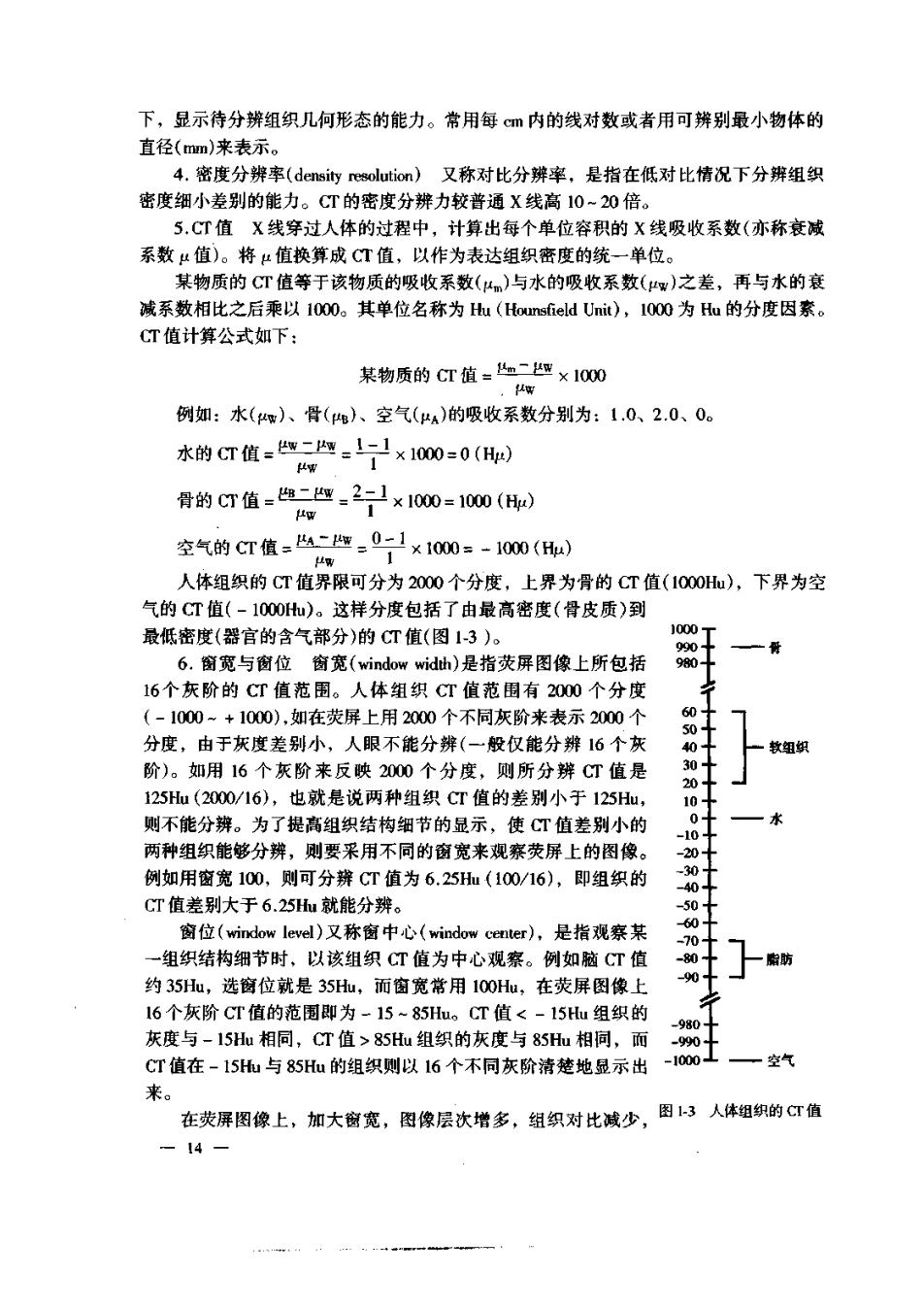

下,显示待分辨组织几何形态的能力。常用每内的线对数或者用可辨别最小物体的 直径(mm)来表示。 4.密度分辨率()又称对比分辨率,是指在低对比情况下分辨组织 密度细小差别的能力。CT的密度分辨力较普通X线高10~20倍。 5.CT值X线穿过人体的过程中,计算出每个单位容积的X线吸收系数(亦称衰减 系数u值)。将μ值换算成CT值,以作为表达组织密度的统一单位。 某物质的CT值等于该物质的吸收系数(4)与水的吸收系数(g)之差,再与水的衰 减系数相比之后乘以1OOO。其单位名称为hu(Hounsfied Unit),10O0为Hu的分度因索。 T值计算公式如下: 某物质的CT值=-×1000 限 例如:水()、骨(e人、空气(4)的吸收系数分别为:【.0、2.0、0。 水的CT值=w二=1×1000=0(H) W 骨的6T值-.2x100=10(p) 空气的CT值=4二m.0-×100=-100() 人体组织的CT值界限可分为2000个分度,上界为骨的CT值(1000Hu),下界为空 气的CT值(-1000u)。这样分度包括了由最高密度(骨皮质)到 最低密度(器宫的含气部分)的CT值(图1-3)。 000工 一 6.窗宽与窗位窗宽(windowwidth)是指荧屏图像上所包括 16个灰阶的CT值范围。人体组织CT值范围有2000个分度 (-1000-+1000),如在荧屏上用2000个不同灰阶来表示2000个 分度,由于灰度差别小,人眼不能分辨(-一般仅能分辨16个灰 一软组织 阶)。如用16个灰阶来反映2000个分度,则所分辨CT值是 125Hu(2000/16),也就是说两种组织CT值的差别小于125Hu, 则不能分辨。为了提高组织结构细节的显示,使CT值差别小的 一水 -10 两种组织能够分辨,则要采用不同的窗觉来观察荧屏上的图像。 例如用窗宽100,则可分辨CT值为6.25Hu(100/16),即组织的 CT值差别大于6.25Hu就能分辨 07 窗位(window level)又称窗中心(window center),是指观察某 60 一组织结构细节时,以该组织CT值为中心观察。例如脑CT值 01 约35Hu,选窗位就是35Hu,而窗宽常用100Hu,在荧屏图像上 -0 16个灰阶CT值的范围即为-1585Hu。CT值<-15Hu组织的 灰度与-15Hu相同,CT值>85Hu组织的灰度与85Hu相同,而 CT值在-15Hu与85Hu的组织则以16个不同灰阶清楚地显示出 气 在荧屏图像上,加大窗宽,图像层次增多,组织对比减少,图3人体组织的T值 14

细节显示差:窗宽调至最低,则没有层次,只有黑白图像。提高窗位,荧屏上所显示的 图像变黑,降低窗位则图像变白。因此,在实际工作中,窗口技术对显示病变是很重要 的。 7.伪影(ia)伪影是指在被扫描物体中并不存在而图像中却显示出来的各种不 同类型的影像。一类与病人有关,一类与CT机性能有关。伪影影响图像质量,在诊断 时应予注意。 病人不自主运动,如呼吸、心跳可形成伪影。病人在检查时不合作,躁动可产生伪 影。另外,病人体内高密度结构和异物亦可形成伪影,如岩骨、金属假牙、钢钉等。 另一类伪影由CT设备故障引起,有条纹状伪影,环形伪影等。 8.部分容积效应(partial volume effect)在同一扫描层面内含有两种以上不同密度的 物质时,其所测CT值是它们的平均值,因而不能如实反映其中任何一种物质的CT值。 这种现象为部分容积效应或称部分容积现象(partial volume phenomenon》。 在CT图像诊断中,由于部分容积效应的存在,小于层面厚度的病变可显影,但所 测CT值并不真实反映该病变组织的CT值。病变密度高于周围组织,而厚度小于层面 厚度,则所测病变T值要低于其本身。病变密度低于周围组织,而厚度小于层面哔 度,则所测病变CT值要高于其本身。在临床诊断中,对小病变CT值评价要注意部分 容积效应的影响。 二、成像原理 T成像可归纳为3个步骤: 1X线扫描数据的收集和转换X线射入人体,被人体吸收而衰减,其衰减的程度 与受检层面的组织、器官和病变的密度(原子序数)有关,密度越高,对X线衰减越大 探测器组合收集衰减后的X线信号(X线光子)时,借闪烁晶体(或氙电离室、光电 管和光电倍增管的作用,将看不见的光子转变为可见光线(闪烁晶体的作用),再将光线 集中(光导管的作用),然后将光线转变为电信号并放大(光电倍增管的作用)。 借模拟/数字转换器输人的电信号转变为相应的数字信号后,送入计算机。 2.扫描数据处理和重建图像计算机将输入的原始数据加以校正处理,再进行重 建图像。 3.图像的显示及贮存将重建图像矩阵中的数据,再经过数字模拟转换,转变为 不同灰暗度的光点,形成图像,可由荧光屏显示,亦可拍成照片或以数据的形式用丁 印机打印;也可录入磁带、光盘、软盘等永久保存。 三、CT机的基本结构 CT装置主要由扫描机架、检查床、高压发生器、计算机及阵列处理器和图像显示 存贮及输出设备组成。 (一)扫描机架 1.X线管CT用X线管分为固定阳极和旋转阳极两种。固定阳极X线管由于其有 效的焦点面积小,热容量不足,不能耐受较大的管电流使阳极产生的高热。只能用于第 -5

、二代CT装置。旋转阳极X线管焦点的有效面积增大,热容量大幅度增加,可耐受 较大的管电流。故多用于三、四代CT装置。 2.探测器探测器是将X线信号转变为电信号的器件。有固定探测器和气体探测 器两种类型。固体探测器一般用碘化钠(Na)、碘化铯(Cs)、储酸铋(BC0)等组成的闪 烁晶体,它将检出的X线信号转变成光信号,再与光电二极管配合最后转化成电信号。 固体探测器具有灵敏度高,有较高的转换率等特点,但余辉较长,一致性较差。气体探 测器已很少应用。目前新推出的CT机配有陶瓷晶体探测器,该探测器具有灵敏度高, 致性好,余辉小,且体积小,可用作多层螺旋CT。 3.准直器准直器位于X线管射线的出口端和探测器接收X线的入口端。其主要 作用是对X线束进行导向和整形。滤除探测器接收范围以外的X线和散射线,准直器 的缝隙宽度决定扫描层面的厚度。通常在1~10m范围内调节,要注意的是当层面厚 度较薄时,由于探测器接收的光子数减少,噪声增大,要增躁光量,才能获得满意的图 4。摸/数(A/D)转换器探测器采集的电信号是诈续变化的模拟量,模/数转换器是 将探测器采集的模拟电信号转换为计算机所能识别的数字信号,供计算机重建图像。 (二)检查床 检查床主要功能是将病人的检查部位送人扫描孔。扫描期间,常规CT以步进方式 水平移动,螺旋CT则作水平匀速运动。 (三)高压发生器 主要为X线管提供高压,根据高压发生器的整流颜率可分为低频、中频和高频, 由于高频高压发生器输出的电流波形较平直,且效率高,体积小,故现在的CT多采用 高频高压发生器。 (四)计算机系统 CT有两个主要的计算机系统。一是主计算机,一是阵列处理器。主计算机负责控 制整个系统的运行,包括机架、床的运动、X线的产生、数据的产生、数据收集以及各 部件间的信息交换。阵列处理器则负责图像重建。 随着计算机技术的提高,运算速度加快,也有些CT的图像重建全部由主计算机处 (五)图像的显示、存贮及输出设备 扫描得到的结果。一般由计机从硬盘超出并昆示在屏席上,利用相应的软件。我 们可通过调节窗宽和窗位使病灶显示更加清晰,符合诊断的要求,当图像资料需要永久 保存时,一方面,可利用多幅或激光照相机拍摄成胶片。另一方面,可存贮在M0、 CD上,还可将图像传送到PACS系统,存贮在PACS的磁带库、磁盘塔、光盘塔上供共 享。 四、CT机的分代 扫描方式实际反映了CT装置的发展水平,按扫描方式的不同,CT装置可分一至五 代。 -16