《货币银行学》课程教案 授课题目(教学章、节或主题):第一章货币与货币制度 授课时间安排 第1周第16节 教学器材与工具 多媒体教室 授课类型 理论课√口讨论课口实验课口习题课口双语课程口其 (请打√) 他口 教学目的、要求(分学握、熟悉、了解三个层次): 1、熟悉货币的定义、职能,货币层次的划分、标准及其经济意义 2、掌握货币形态,货币本质观的多重定义及货币的起源 3、了解货币制度及其构成要素、货币制度的类型及其演进,货币与经济的关系 教学重点及难点: 重点:货币的定义、职能,货币层次的划分:难点:货币的起源,货币与经济的关系 教学基本内容 一、货币的产生与定义,货币的职能与形态 一、货币的本质与层次 货币制度,货币与经济的关系 教学过程设计: 借助多媒体讲授一课堂提问 一结束前教师总结— 课后学生练习 教学方法及手段(请打√):讲授口√、讨论√口、多媒体讲解√口、模型 实物讲解口、挂图讲解口、音像讲解口等。 作业、讨论题、思考题: 1、货币产生的前提是什么? 2、为什么说货币的产生可以解决物物交换的因难? 货币的本质是什么?有哪些主要观点? 货币形态发展经历了哪些阶段? 6、货币有哪些职能?说明货币职能的特点和在交换中的作用? 7、什么是货币制度?它由哪些内容组成? 8、什么是货币中性论与非中性论?二者有何区别? 9、货币与经济增长的关系有哪几种不同的观点? 参考资料(含参考书、文献等): 1、王广谦:《20世纪西方货币金融理论研究:进展与述评》经济科学出版社2003 2、湖海吗等: 《货币理论与货币政策》上海人民出版社2004年版 3、黄正新等:《金融学》中山大学出版社1999年版 课后小结: 填表说明: 每项页面大小可自行添减 一节或一次课写一份上述格式教案

1 《货币银行学》课程教案 授课题目(教学章、节或主题):第一章 货币与货币制度 授课时间安排 第 1 周第 1-6 节 教学器材与工具 多媒体教室 授 课 类 型 (请打√) 理论课√□ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 双语课程□ 其 他□ 教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次): 1、熟悉货币的定义、职能,货币层次的划分、标准及其经济意义 2、掌握货币形态,货币本质观的多重定义及货币的起源 3、了解货币制度及其构成要素、货币制度的类型及其演进,货币与经济的关系 教学重点及难点: 重点:货币的定义、职能,货币层次的划分;难点:货币的起源,货币与经济的关系 教 学 基 本 内 容 一、货币的产生与定义,货币的职能与形态 二、货币的本质与层次 三、货币制度,货币与经济的关系 教学过程设计: 借助多媒体讲授—课堂提问——结束前教师总结——课后学生练习 教学方法及手段(请打√):讲授□√、讨论√□、多媒体讲解√□、模型、 实物讲解□、挂图讲解□、音像讲解□等。 作业、讨论题、思考题: 1、货币产生的前提是什么? 2、为什么说货币的产生可以解决物物交换的困难? 3、货币的本质是什么?有哪些主要观点? 5、货币形态发展经历了哪些阶段? 6、货币有哪些职能?说明货币职能的特点和在交换中的作用? 7、什么是货币制度?它由哪些内容组成? 8、什么是货币中性论与非中性论?二者有何区别? 9、货币与经济增长的关系有哪几种不同的观点? 参考资料(含参考书、文献等): 1、王广谦:《20 世纪西方货币金融理论研究:进展与述评》 经济科学出版社 2003 年 4 月版 2、胡海鸥等:《货币理论与货币政策》上海人民出版社 2004 年版 3、黄正新等:《金融学》中山大学出版社 1999 年版 课后小结: 填表说明: 每项页面大小可自行添减,一节或一次课写一份上述格式教案

详细教案 第一章货币与货币制度 首先,要跟学生讲清楚本章的主要内容,重点及难点,以及教学目的。然后,开始正式讲 授。 第一节货币产生与市场 研究货币必须从货币的起源开始,而揭开货币起源之谜则应从商品交换开始 、货币产生于交换 根据马克思的价值学说,货币产生于商品交换,是商品交换的必然产物,要说清楚货币的 产生与发展,首先必须追溯到商品交换。商品交换必须具备两个前提条件:分工与私有制。人 类的生存与进化依赖于生产劳动:不劳动,不论什么社会,都不可能生存。在远古的原始共同 人们的劳动是直接根据整个共同体需要并在共同体的统一指挥下进行的,劳动产品则明 整个共同体所有 并由共同体统 分配。这时,既不存在商品,也不存在货币。由于人们主客 观条件的差异和提高劳动效率的需要,人们在劳动中逐渐形成了自然分工乃至社会分工,劳动 分工的出现使劳动生产率大大提高,剩余产品出现了,随之产生了私有观念乃至私有制。在社 会分工的条件下,每个生产者只能从事某种特定的具体劳动,生产一种或有限几种产品:而每 个生老又部是消费者,并日消费需男多种多样的产品来满足。而生立制知产品的私人上有 制制约了每个人占 有他 产品的权利 ,你的是你的, 我的是我的 产权清晰 泾渭分明 我不能随便占有你的,你也不能随便占有我的。但由于劳动生产和产品所有的单 一性同生活对 商品需求多样性之间的矛盾,使我必须要得到你的,你也必须要得到我的,那么解决矛盾的唯 一途径就只有交换,就是用自己所生产的产品来交换别人所生产的产品。如果交换成功了,说 明私人生产产品所投下的劳动为社会所需要,是社会分工体系的必要构成部分,从而私人劳动 转化为社会劳动, 通过是取得 了别人的劳动产 这又同时实现了从社会总产品中分得 份额的权利。与原始共同体的共同生 、共同消费不同,这时的产品是为交换而生产的。这利 为交换而生产的劳动产品构成了一个新的经济范畴,即政治经济学中所说的商品。 二、价值形式的发展与货币的起源 在漫长的历史进程中,交换在不断发展,商品价值表现出来的形式,也相应地不斯发展。 在臣始公补阶段,个公的共同体内高部国织不存在交换关系,但 一个公补对其他公社来说 则是可以让渡物品的所有青 所以 共同体相互之间的交换 可能的, 由于那 生 力甚为低 下,不会经常有剩余的东西可用来交换,同时也还没有出现社会分工,所以,交换的发生非常 偶然。不过,只要发生交换,就有了价值表现的问题,假设两个共同体之间偶然地发生了1头 羊与两把石斧相交换的事件(W一W)。从用羊交换石斧的公社来说,他们的羊的价值用石斧 表现出来了:1头羊值两把石,石斧成为羊的等价物:从用石斧交换羊的公社来说,他们的 石斧的价值用羊表现出来 1把石斧值半只羊 ,羊成为石斧的等价物。由于价值的表现纯属阀 然,所以马克思把这个阶段称之为简单的、偶然的价值形式。 随着社会分工的出现,共同生产逐渐被个人生产所代替:随着私有制的出现,公社与公社 之间的交换,一步一步地为个人与个人之间的交换所替代,交换日益发展成为经常的现象。这 时一种物品不再是非常偶然地才和另外一种物品发生交换关系,而是经常地与另外多种物品相 交换(W一W)。于是一种物品的价值就会由许多种其他物品表现出来,比如1只羊不仅可能 与两把石斧交换,也可能与一袋粮食交换 与几捆烟叶交换,等等。于是1只羊值多少 不仅 两把石斧可以表明,而且一袋粮食、几捆烟叶等等,都可以表明。对于一种物品的价值可由许 多种商品表现出米,而所有物品都可成为表现其他物品的等价物的这种情况,马克思称之为扩 大的价值形式。 2

2 详细教案 第一章 货币与货币制度 首先,要跟学生讲清楚本章的主要内容,重点及难点,以及教学目的。然后,开始正式讲 授。 第一节 货币产生与市场 研究货币必须从货币的起源开始,而揭开货币起源之谜则应从商品交换开始。 一、货币产生于交换 根据马克思的价值学说,货币产生于商品交换,是商品交换的必然产物,要说清楚货币的 产生与发展,首先必须追溯到商品交换。商品交换必须具备两个前提条件:分工与私有制。人 类的生存与进化依赖于生产劳动;不劳动,不论什么社会,都不可能生存。在远古的原始共同 体中,人们的劳动是直接根据整个共同体需要并在共同体的统一指挥下进行的,劳动产品则归 整个共同体所有,并由共同体统一分配。这时,既不存在商品,也不存在货币。由于人们主客 观条件的差异和提高劳动效率的需要,人们在劳动中逐渐形成了自然分工乃至社会分工,劳动 分工的出现使劳动生产率大大提高,剩余产品出现了,随之产生了私有观念乃至私有制。在社 会分工的条件下,每个生产者只能从事某种特定的具体劳动,生产一种或有限几种产品;而每 个生产者又都是消费者,并且消费需要多种多样的产品来满足。而生产资料和产品的私人占有 制制约了每个人占有他人劳动产品的权利,你的是你的,我的是我的,产权清晰,泾渭分明, 我不能随便占有你的,你也不能随便占有我的。但由于劳动生产和产品所有的单一性同生活对 商品需求多样性之间的矛盾,使我必须要得到你的,你也必须要得到我的,那么解决矛盾的唯 一途径就只有交换,就是用自己所生产的产品来交换别人所生产的产品。如果交换成功了,说 明私人生产产品所投下的劳动为社会所需要,是社会分工体系的必要构成部分,从而私人劳动 转化为社会劳动,通过交易取得了别人的劳动产品,这又同时实现了从社会总产品中分得一定 份额的权利。与原始共同体的共同生产、共同消费不同,这时的产品是为交换而生产的。这种 为交换而生产的劳动产品构成了一个新的经济范畴,即政治经济学中所说的商品。 二、价值形式的发展与货币的起源 在漫长的历史进程中,交换在不断发展,商品价值表现出来的形式,也相应地不断发展。 在原始公社阶段,每个公社的共同体内部虽然不存在交换关系,但一个公社对其他公社来说, 则是可以让渡物品的所有者。所以,共同体相互之间的交换是可能的,由于那时生产力甚为低 下,不会经常有剩余的东西可用来交换,同时也还没有出现社会分工,所以,交换的发生非常 偶然。不过,只要发生交换,就有了价值表现的问题,假设两个共同体之间偶然地发生了 1 头 羊与两把石斧相交换的事件(W—W)。从用羊交换石斧的公社来说,他们的羊的价值用石斧 表现出来了:1 头羊值两把石斧,石斧成为羊的等价物;从用石斧交换羊的公社来说,他们的 石斧的价值用羊表现出来了:l 把石斧值半只羊,羊成为石斧的等价物。由于价值的表现纯属偶 然,所以马克思把这个阶段称之为简单的、偶然的价值形式。 随着社会分工的出现,共同生产逐渐被个人生产所代替;随着私有制的出现,公社与公社 之间的交换,一步一步地为个人与个人之间的交换所替代,交换日益发展成为经常的现象。这 时一种物品不再是非常偶然地才和另外一种物品发生交换关系,而是经常地与另外多种物品相 交换(W—nW)。于是一种物品的价值就会由许多种其他物品表现出来,比如 1 只羊不仅可能 与两把石斧交换,也可能与一袋粮食交换,与几捆烟叶交换,等等。于是 1 只羊值多少,不仅 两把石斧可以表明,而且一袋粮食、几捆烟叶等等,都可以表明。对于一种物品的价值可由许 多种商品表现出来,而所有物品都可成为表现其他物品的等价物的这种情况,马克思称之为扩 大的价值形式

在简单价值形式阶段,是两种物品偶然发生交换关系:在扩大价值形式阶段,是多种物品 经常地、规则地发生交换关系。变化虽然巨大,但都是物物的直接交换。在前一阶段,物物能 否交换,物品中的价值能否表现出来,对物品的所有者并非是至关紧要的: 在后一阶段 能否交换,物品中的价值能否表现出来,对物品的所有者则至关紧要。因为经常的交换已日益 成为他们生活的必要环节一 一物品交换不出去,其所有者的生产生活都会遇到困难。然而,对 于不断发展的交换来说,物物的直接交换日益暴露出它的局限性。具体说,要想使交换圆满实 现必须满足两个基本条件: 第一个条件是需求的双重巧合。也就是说,要完成一项交易,首先必须使参加交易的两种 产品恰好是双 9. 要的产品。 比如 的主人出售的羊必须是出售石斧的 人恰好所需要的 对方也应当如此。但是这种双方的需要同时彼此满足的情况很少见,在大多数情况下,每一 希望能够达成交易的人都很难在市场上找到交易对象,他们需要反复在市场上寻觅合话的交易 对象。这一寻觅过程,会使商品交换的效率大大降低,浪费大量的人力物力。 第一个条件是时的双重巧合。也就是说 ·个人要相卖出商品时,恰好右人在同一时刻 同一地点需要这种商品 在时间和 间上双方应当是统 的。这 一点在现实的经济生活中也是 非常少见的,羊的主人尽管需要石斧,但是他不 定马上就要购买。在这种情况下, 交易就不 能随时进行。尤其对于一些季节性较强的生产过程来说,其产品的出售与需求之间必然存在不 同步的问题。 从以上两个方面可以看出,从书术的角度来说,交换只有在交易双方的需求和时间、空间 均巧合之际才 能顺利成 ,显然, 在物物交换的制度下,交换的效率 定很低, 成本很高。所 以物物交换只能限于在较简单的商品经济社会中进行 当经济发展到 定阶段 消费者需求 趋复杂,物物交换的方式便无法再满足交易双方的需要。这样,价值难于实现,劳动难于得到 社会承认的矛盾就日益成为交换发展的桎格。 “问题和解决问题的手段同时产生”。物物交换的矛盾之所以凸显出来,是由于进入交 的物品来多 交换行为越来越频繁:但是当日益增多的物品进入频繁交易的过程中,必 然会有某种物品进入交换的次数较多, 其使用价值较多地为 入市场的人们所需罗 各种物 品都频紧要求用这某种物品表现自身价值时,这某种物品就成为其他物品价值的表现材料,成 为较多交换物品的等价物:而这某种物品一旦成为较多其他物品用米表现价值的等价物,那么 它就具有了可以与较多其他物品直接交换的能力(w一W一W)。这样,直接的物物交换就让位 于通过媒介的间接交换:物品要交换时先要换成媒介品,即先要求媒介表现自己的价值而 日这个积即 就可方便地用媒介换取自己所需要的其他 所以,只要交换成 般等价 那么这种物 劳动的社会住就已 证明 这个用米表现较多物品价值的媒 马 克思称之为一般等价物:用一般等价物表现较多物品价值,马克思称之为一骰价值形式。 从扩大价值形式阶段过渡到一般价值形式阶段,说明为交换而生产的关系,也即商品生产 关系,在经济生活中日益确立。而随者商品生产的继续发展,从交替地充当一般等价物的儿种 商品中必然会分离出一种商品经常起若 一般等价物的作用,它能同所有物品相交换。 “等价开 式同这种特殊商品的自然形式社会地结合在一起, 这种特殊商品 专币商品。 或者执行货 的职能。 (W- G一W)当价值都用货币米表现时,马克思称之为货币形式。 三、货币对市场发展的重要意义 货币节省了社会劳动,促进了市场有效率地发展。货币的产生克服了物物交换的困难,使 得交换能以高效率和低成本地进行。这是因为,货币是在长期的物物交换过程中从商品世界中 分离出来的一种特殊商品,所以必然会普遍为人们所接受,因此,“需求的双重巧合”这一条

3 在简单价值形式阶段,是两种物品偶然发生交换关系:在扩大价值形式阶段,是多种物品 经常地、规则地发生交换关系。变化虽然巨大,但都是物物的直接交换。在前一阶段,物物能 否交换,物品中的价值能否表现出来,对物品的所有者并非是至关紧要的;在后一阶段,物物 能否交换,物品中的价值能否表现出来,对物品的所有者则至关紧要。因为经常的交换已日益 成为他们生活的必要环节——物品交换不出去,其所有者的生产生活都会遇到困难。然而,对 于不断发展的交换来说,物物的直接交换日益暴露出它的局限性。具体说,要想使交换圆满实 现必须满足两个基本条件: 第一个条件是需求的双重巧合。也就是说,要完成一项交易,首先必须使参加交易的两种 产品恰好是双方互相需要的产品。比如羊的主人出售的羊必须是出售石斧的人恰好所需要的, 对方也应当如此。但是这种双方的需要同时彼此满足的情况很少见,在大多数情况下,每一个 希望能够达成交易的人都很难在市场上找到交易对象,他们需要反复在市场上寻觅合适的交易 对象。这一寻觅过程,会使商品交换的效率大大降低,浪费大量的人力物力。 第二个条件是时空的双重巧合。也就是说,一个人要想卖出商品时,恰好有人在同一时刻、 同一地点需要这种商品,在时间和空间上双方应当是统一的。这一点在现实的经济生活中也是 非常少见的,羊的主人尽管需要石斧,但是他不一定马上就要购买。在这种情况下,交易就不 能随时进行。尤其对于一些季节性较强的生产过程来说,其产品的出售与需求之间必然存在不 同步的问题。 从以上两个方面可以看出,从技术的角度来说,交换只有在交易双方的需求和时间、空间 均巧合之际才能顺利完成。显然,在物物交换的制度下,交换的效率一定很低,成本很高。所 以物物交换只能限于在较简单的商品经济社会中进行。当经济发展到一定阶段,消费者需求渐 趋复杂,物物交换的方式便无法再满足交易双方的需要。这样,价值难于实现,劳动难于得到 社会承认的矛盾就日益成为交换发展的桎梏。 “问题和解决问题的手段同时产生”n 。物物交换的矛盾之所以凸显出来,是由于进入交 换的物品越来越多,交换行为越来越频繁;但是当日益增多的物品进入频繁交易的过程中,必 然会有某种物品进入交换的次数较多,其使用价值较多地为进入市场的人们所需要。当各种物 品都频繁要求用这某种物品表现自身价值时,这某种物品就成为其他物品价值的表现材料,成 为较多交换物品的等价物;而这某种物品一旦成为较多其他物品用来表现价值的等价物,那么 它就具有了可以与较多其他物品直接交换的能力(w—W—w)。这样,直接的物物交换就让位 于通过媒介的间接交换:物品要交换时先要换成媒介品,即先要求媒介表现自己的价值;而一 旦这个过程实现,就可方便地用媒介换取自己所需要的其他产品,所以,只要交换成一般等价 物,那么这种物品生产劳动的社会性就已得到了证明。这个用来表现较多物品价值的媒介,马 克思称之为一般等价物;用一般等价物表现较多物品价值,马克思称之为一般价值形式。 从扩大价值形式阶段过渡到一般价值形式阶段,说明为交换而生产的关系,也即商品生产 关系,在经济生活中日益确立。而随着商品生产的继续发展,从交替地充当一般等价物的几种 商品中必然会分离出一种商品经常起着一般等价物的作用,它能同所有物品相交换。“等价形 式同这种特殊商品的自然形式社会地结合在一起,这种特殊商品成了货币商品。或者执行货币 的职能。”o(W—G—W) 当价值都用货币来表现时,马克思称之为货币形式。 三、货币对市场发展的重要意义 货币节省了社会劳动,促进了市场有效率地发展。货币的产生克服了物物交换的困难,使 得交换能以高效率和低成本地进行。这是因为,货币是在长期的物物交换过程中从商品世界中 分离出来的一种特殊商品,所以必然会普遍为人们所接受,因此,“需求的双重巧合”这一条

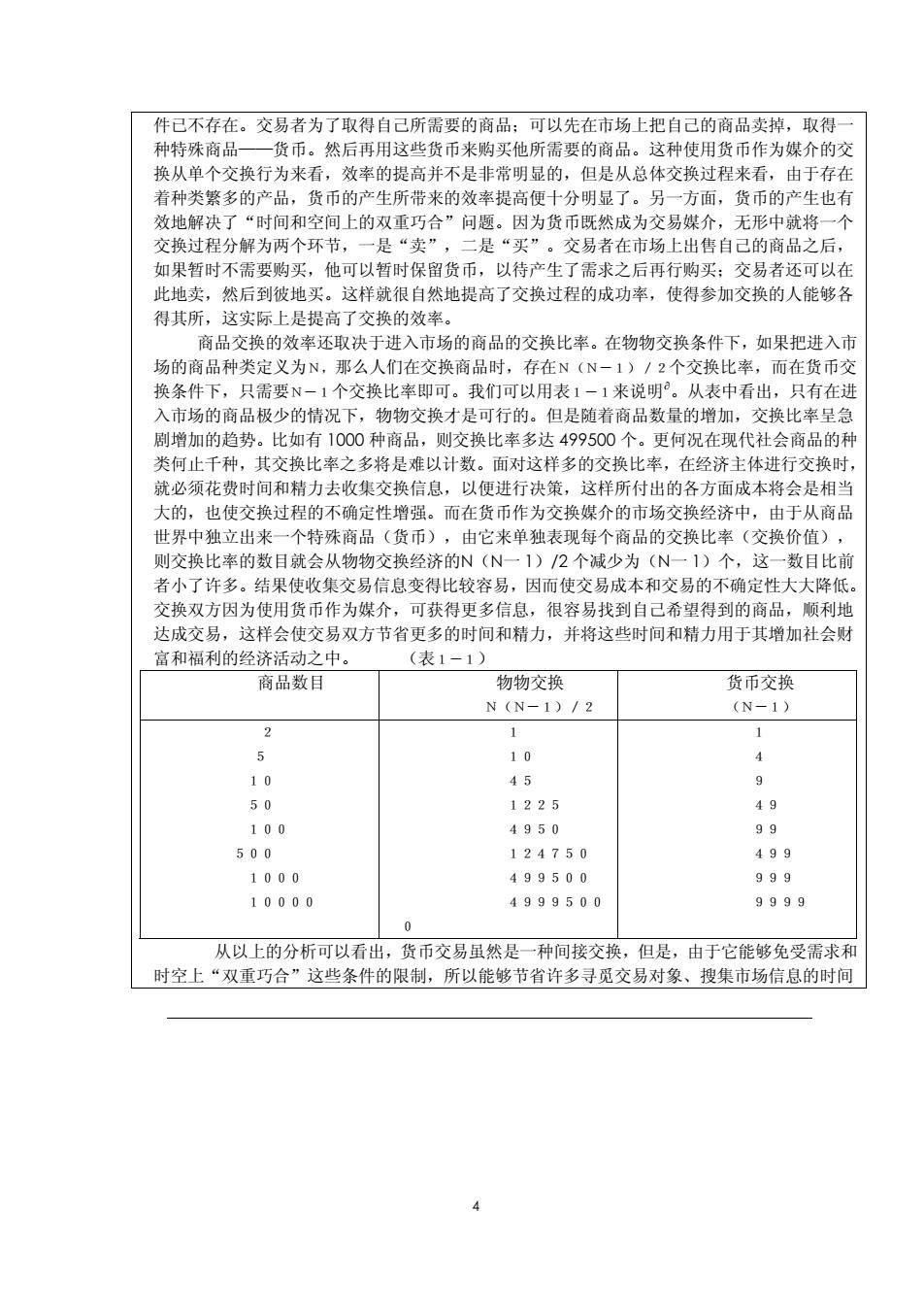

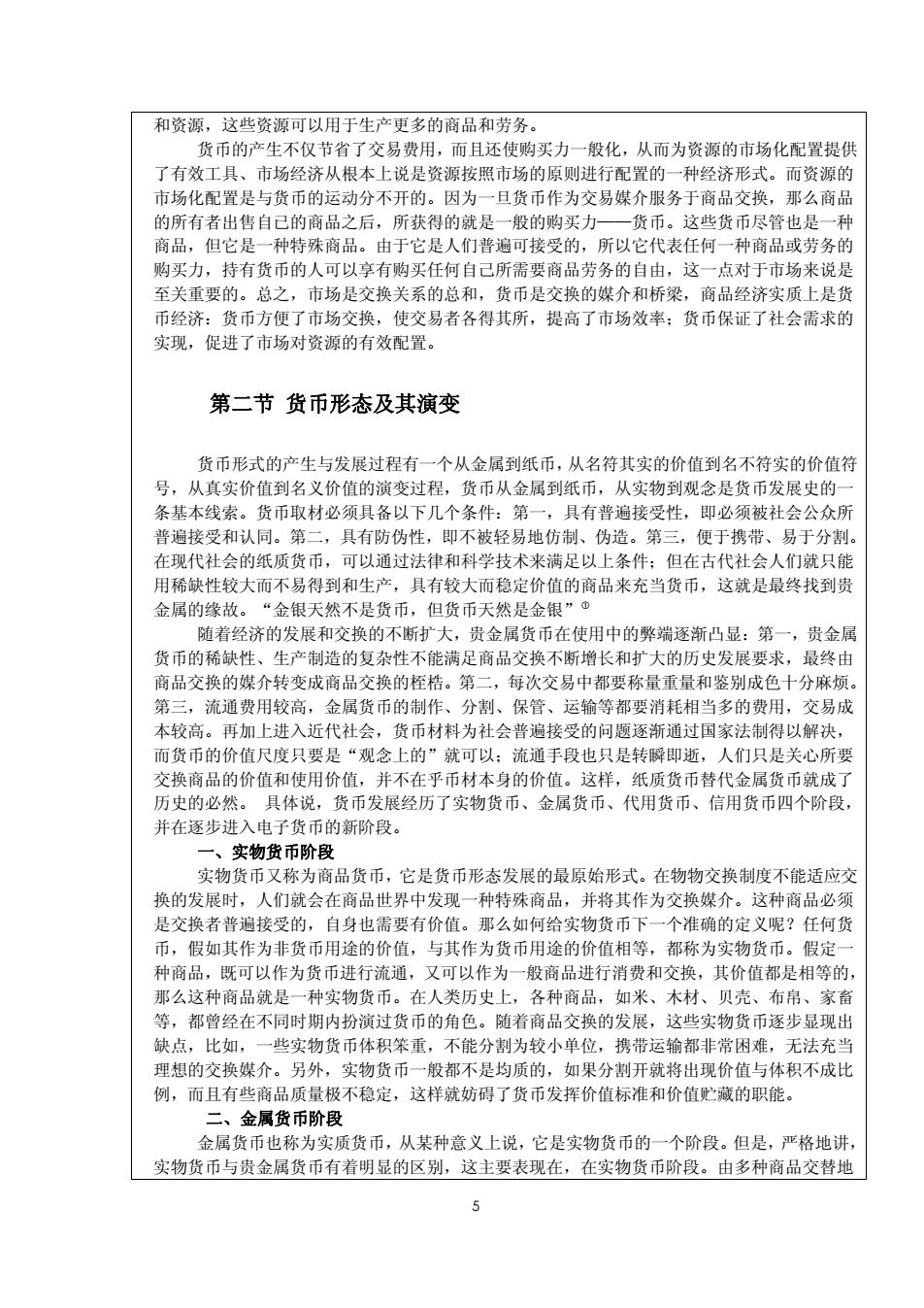

件已不存在。交易者为了取得自己所需要的商品:可以先在市场上把自己的商品卖掉,取得一 种特殊商品 一货币。然后再用这些货币来购买他所需要的商品。这种使用货币作为媒介的交 换 人单个交换行为来看,效率的提高并不是非常明显的, 但是 人总体交换过程来看 着种类繁多的产品,货币的产生所带来的效*提高便十分明显了。另一方面,货币的产生也有 效地解决了“时间和空间上的双重巧合”问题。因为货币既然成为交易媒介,无形中就将一个 交换过程分解为两个环节,一是“卖”,二是“买”。交易者在市场上出售自己的商品之后, 如果暂时不需要购买,他可以暂时保留货币,以待产生了需求之后再行购买:交易者还以在 地卖 ,然后到彼地买。这样就很自然地提高了交换过程的成功率, 使得参加交换的人能够各 得其所,这实际上是提高了交换的效率 商品交换的效率还取决于进入市场的商品的交换比率。在物物交换条件下,如果把进入市 场的商品种类定义为N,那么人们在交换商品时,存在N(N一1)/2个交换比*,而在货币交 换条件下,只需要N一1个交换比率即可。我们可以用表1一1来说明。从表中看出,只有在进 入市场的商品极少的情况下,物物交换才是可行的。但是随若商品数量的增加 剧增加的趋势。比如有 000 种商品, 则交换比率多达499500个。 更何况在现代社会商品的 类何止千种,其交换比率之多将是难以计数。面对这样多的交换比率,在经济主体进行交换时 就必须花费时间和精力去收集交换信息,以便讲行决策,这样所付出的名方面成本将会是相当 大的,也使交换过程的不确定性增强。而在货币作为交换媒介的市场交换经济中,由于从商品 世界中独立出来一个持殊离品(货而) 由它来单种表每个商品的方换出率(方价值) 则交换比率的数目就会从物物交换经济的N (N 1)/2个减少为 (N 1)个,这 数目比前 者小了许多。结果使收集交易信息变得比较容易,因而使交易成本和交易的不确定性大大降低 交换双方因为使用货币作为媒介,可获得更多信总,很容易找到自己希望得到的商品,顺利地 达成交易,这样会使交易双方节省更多的时间和精力,并将这些时间和精力用于其增加社会财 富和福利的经济活动之中 (表1-1) 商品数目 物物交换 货币交换 N(N-1)/2 (N-1) 2 1 1 10 10 45 122 100 4950 500 124750 499 1000 499500 999 10000 4999500 9999 从以上的分析可以看出,货币交易虽然是一种间接交换,但是,由于它能够免受需求和 时空上“双重巧合”这些条件的限制,所以能够节省许多寻觅交易对象、搜集市场信息的时间 4

4 件已不存在。交易者为了取得自己所需要的商品;可以先在市场上把自己的商品卖掉,取得一 种特殊商品——货币。然后再用这些货币来购买他所需要的商品。这种使用货币作为媒介的交 换从单个交换行为来看,效率的提高并不是非常明显的,但是从总体交换过程来看,由于存在 着种类繁多的产品,货币的产生所带来的效率提高便十分明显了。另一方面,货币的产生也有 效地解决了“时间和空间上的双重巧合”问题。因为货币既然成为交易媒介,无形中就将一个 交换过程分解为两个环节,一是“卖”,二是“买”。交易者在市场上出售自己的商品之后, 如果暂时不需要购买,他可以暂时保留货币,以待产生了需求之后再行购买;交易者还可以在 此地卖,然后到彼地买。这样就很自然地提高了交换过程的成功率,使得参加交换的人能够各 得其所,这实际上是提高了交换的效率。 商品交换的效率还取决于进入市场的商品的交换比率。在物物交换条件下,如果把进入市 场的商品种类定义为N,那么人们在交换商品时,存在N(N-1)/2个交换比率,而在货币交 换条件下,只需要N-1个交换比率即可。我们可以用表1-1来说明∂ 。从表中看出,只有在进 入市场的商品极少的情况下,物物交换才是可行的。但是随着商品数量的增加,交换比率呈急 剧增加的趋势。比如有 1000 种商品,则交换比率多达 499500 个。更何况在现代社会商品的种 类何止千种,其交换比率之多将是难以计数。面对这样多的交换比率,在经济主体进行交换时, 就必须花费时间和精力去收集交换信息,以便进行决策,这样所付出的各方面成本将会是相当 大的,也使交换过程的不确定性增强。而在货币作为交换媒介的市场交换经济中,由于从商品 世界中独立出来一个特殊商品(货币),由它来单独表现每个商品的交换比率(交换价值), 则交换比率的数目就会从物物交换经济的N(N一 1)/2 个减少为(N一 1)个,这一数目比前 者小了许多。结果使收集交易信息变得比较容易,因而使交易成本和交易的不确定性大大降低。 交换双方因为使用货币作为媒介,可获得更多信息,很容易找到自己希望得到的商品,顺利地 达成交易,这样会使交易双方节省更多的时间和精力,并将这些时间和精力用于其增加社会财 富和福利的经济活动之中。 (表1-1) 商品数目 物物交换 N(N-1)/2 货币交换 (N-1) 2 5 10 50 100 500 1000 10000 1 10 45 1225 4950 124750 499500 4999500 0 1 4 9 49 99 499 999 9999 从以上的分析可以看出,货币交易虽然是一种间接交换,但是,由于它能够免受需求和 时空上“双重巧合”这些条件的限制,所以能够节省许多寻觅交易对象、搜集市场信息的时间

和资源,这些资源可以用于生产更多的商品和劳务」 货币的产生不仅节省了交易费用而日使的买力一般化从而为资的市场化置提用 了右且 市场经济从根本上说是资源按照市场的原则进行配置的 济形式 而资源的 市场化配置是与货币的运动分不开的。因为 ·旦货币作为交易媒介服务于商品交换 那么商品 的所有者出售自己的商品之后,所获得的就是一般的购买力 一货币。这些货币尽管也是一种 商品,但它是一种特殊商品。由于它是人们普遍可接受的,所以它代表任何一种商品或劳务的 购买力,特有货币的人可以享有购买任何自己所需要商品劳务的自由,这一点对于市场来说是 至关重要的。总之击场是关系的总和货币是临的独和桥梁离品经济统质上是你 币经济:货币方便了市场交换 使交易者各得其所,提高了市场效率:货币保证了社会需求的 实现,促进了市场对资原的有效配置。 第二节货币形态及其演变 货币形式的产生与发展过程有 个从金属到纸币,从名符其实的价值到名不符实的价值符 号,从真实价值到名义价值的演变过程,货币从金属到纸币,从实物到观念是货币发展史的 条基本线索。货币取材必须具备以下几个条件:第一,具有普遍接受性,即必须被社会公众所 普接受和认同。第一具有防伪性,即不被轻易地仿制、伪浩。第三,便干推带、易干分划 在现代社会的纸质货币,可以通过法律和科学技术来满足以上条件 但在古代社会人们就只能 用稀缺性较大而不易得到和生 具有较大而稳定价值的商品来充当货币,这就是最终找到贵 金属的缘故。 “金银天然不是货币,但货币天然是金银 随若经济的发展和交换的不断扩大,贵金属货币在使用中的弊端逐渐凸显:第一,贵金属 货币的稀缺性、生产制造的复杂性不能满足商品交换不断增长和扩大的历史发展要求,最终由 商品交换的媒介转变成商品交换的桎桔。第二,每次交易中都要称量重量和鉴别成色十分麻烦 第 流通费用 金属货币的制作 分割、 保管 运输 李都要消耗相当多的费用 交易成 较高。再加上进入近代社会,货币材料为社会普遍接受的问题逐渐通过国家法制得以解决, 而货币的价值尺度只要是“观今上的”就可以:流通手段也只是转腰即浙,人们只是关心所要 交换商品的价值和使用价值,并不在乎币材本身的价值。这样,纸质货币替代金属货币就成了 历史的必然。且体说,货币发展经历了实物货币、金屈货币、代用货币、信用货币四个阶段 并在逐步进入电子货币的新阶段 实物货币阶段 实物货币又称为商品货币,它是货币形态发展的最原始形式。在物物交换制度不能适应交 换的发展时,人们就会在商品世界中发现一种特殊商品,并将其作为交换媒介。这种商品必须 是交换者普遍接受的,自身也需要有价值。那么如何给实物货币下一个准确的定义呢?任何货 币,假如其作为非货币用途的价值,与其作为货币用途的价值相等,都称为实物货币。假定 种商品 既可以作为货币进行流通,又可以作 一般商品进行消费和交换 其价值都是相等的 那么这种商品就是一种实物货币。在人类历史上,各种商品,如米、木材、贝壳、布吊、家萄 等,都曾经在不同时期内扮演过货币的角色。随着商品交换的发展,这些实物货币逐步显现出 缺点,比如,一些实物货币体积笨重,不能分割为较小单位,携带运输都非常困难,无法充当 理想的交换媒介。另外,实物货币一般都不是均质的,如果分割开就将出现价值与体积不成比 例,而且有些 商品质量极不稳定, 这样就妨碍了货币发挥价值标准和价值贮藏的职能 、金属货币阶段 金屈货币也称为实质货币,从某种意义上说,它是实物货币的一个阶段。但是,严格地讲 实物货币与贵金属货币有着明显的区别,这主要表现在,在实物货币阶段。由多种商品交替地

5 和资源,这些资源可以用于生产更多的商品和劳务。 货币的产生不仅节省了交易费用,而且还使购买力一般化,从而为资源的市场化配置提供 了有效工具、市场经济从根本上说是资源按照市场的原则进行配置的一种经济形式。而资源的 市场化配置是与货币的运动分不开的。因为一旦货币作为交易媒介服务于商品交换,那么商品 的所有者出售自已的商品之后,所获得的就是一般的购买力——货币。这些货币尽管也是一种 商品,但它是一种特殊商品。由于它是人们普遍可接受的,所以它代表任何一种商品或劳务的 购买力,持有货币的人可以享有购买任何自己所需要商品劳务的自由,这一点对于市场来说是 至关重要的。总之,市场是交换关系的总和,货币是交换的媒介和桥梁,商品经济实质上是货 币经济:货币方便了市场交换,使交易者各得其所,提高了市场效率;货币保证了社会需求的 实现,促进了市场对资源的有效配置。 第二节 货币形态及其演变 货币形式的产生与发展过程有一个从金属到纸币,从名符其实的价值到名不符实的价值符 号,从真实价值到名义价值的演变过程,货币从金属到纸币,从实物到观念是货币发展史的一 条基本线索。货币取材必须具备以下几个条件:第一,具有普遍接受性,即必须被社会公众所 普遍接受和认同。第二,具有防伪性,即不被轻易地仿制、伪造。第三,便于携带、易于分割。 在现代社会的纸质货币,可以通过法律和科学技术来满足以上条件;但在古代社会人们就只能 用稀缺性较大而不易得到和生产,具有较大而稳定价值的商品来充当货币,这就是最终找到贵 金属的缘故。“金银天然不是货币,但货币天然是金银”c 随着经济的发展和交换的不断扩大,贵金属货币在使用中的弊端逐渐凸显:第一,贵金属 货币的稀缺性、生产制造的复杂性不能满足商品交换不断增长和扩大的历史发展要求,最终由 商品交换的媒介转变成商品交换的桎梏。第二,每次交易中都要称量重量和鉴别成色十分麻烦。 第三,流通费用较高,金属货币的制作、分割、保管、运输等都要消耗相当多的费用,交易成 本较高。再加上进入近代社会,货币材料为社会普遍接受的问题逐渐通过国家法制得以解决, 而货币的价值尺度只要是“观念上的”就可以;流通手段也只是转瞬即逝,人们只是关心所要 交换商品的价值和使用价值,并不在乎币材本身的价值。这样,纸质货币替代金属货币就成了 历史的必然。 具体说,货币发展经历了实物货币、金属货币、代用货币、信用货币四个阶段, 并在逐步进入电子货币的新阶段。 一、实物货币阶段 实物货币又称为商品货币,它是货币形态发展的最原始形式。在物物交换制度不能适应交 换的发展时,人们就会在商品世界中发现一种特殊商品,并将其作为交换媒介。这种商品必须 是交换者普遍接受的,自身也需要有价值。那么如何给实物货币下一个准确的定义呢?任何货 币,假如其作为非货币用途的价值,与其作为货币用途的价值相等,都称为实物货币。假定一 种商品,既可以作为货币进行流通,又可以作为一般商品进行消费和交换,其价值都是相等的, 那么这种商品就是一种实物货币。在人类历史上,各种商品,如米、木材、贝壳、布帛、家畜 等,都曾经在不同时期内扮演过货币的角色。随着商品交换的发展,这些实物货币逐步显现出 缺点,比如,一些实物货币体积笨重,不能分割为较小单位,携带运输都非常困难,无法充当 理想的交换媒介。另外,实物货币一般都不是均质的,如果分割开就将出现价值与体积不成比 例,而且有些商品质量极不稳定,这样就妨碍了货币发挥价值标准和价值贮藏的职能。 二、金属货币阶段 金属货币也称为实质货币,从某种意义上说,它是实物货币的一个阶段。但是,严格地讲, 实物货币与贵金属货币有着明显的区别,这主要表现在,在实物货币阶段。由多种商品交替地