古代以单音词为主,用有限的音节去表达无限的事物,势必导致语言中存在大量的同音词。这种情况肯定不利于 社会交际。为解决这个矛盾,重要的一个手段就是词汇向复音化方向发展。也就是说,用一个音节来记录词,容易产生 同音词,用两个音节来记录词,同音的可能性就大为减少了,因此古代汉语向现代汉语发展,从词汇的角度来说,其趋 势就是复音化。古代汉语单音词变为现代汉语双音词,有三种情况: 1·古代单音词加上词头或词尾变成双音词,如 虎:老虎鼠:老鼠 2.古代单音词为不同的复音词所替代,二者之间没有相同的词素,如 伐:攻打乖:违背川:河流遏:阻止 3,与同义或近义的单音词构成复音词,如 友:朋友燃:燃烧道:道路弃:抛弃 需要注意的是第三种情况。 这种同义词连用有助于我们认识词义,许多古代汉语的单音词作为词来说今天已经不用了,但它们却作为词素保 留在现代汉语的复合词中,我们可以利用其中的一个词素义去认识另一个词素义(只限于联合式的复合词)。如匡:匡 正 古代汉语中同义或近义的单音词最初的组合其实是临时性的,并没有凝结成一个整体。这种临时组合,一方面可 以看出古代汉语的以单音词为主的特点,另一方面也显示出双音化的趋势。经过长期的使用,临时组合的同义词逐渐变 为固定的结构,一个新的复音词就产生了。 古代汉语还有两类复音词值得我们注意: 一是双音节单纯词。双音节单纯词的两个音节合起来构成一个词素,不能再分为更小的意义单位,主要有两种情 形: 1,叠音词,或称“重言”或“叠字”。如“习习谷风”。这类词一般都是形容词性的,多用于绘景状声。《诗经》 中用得较普遍。 2,连绵词,也称“连绵字”。如“逍遥”等。这类连绵词,我们要把它当作一个整体,千万不能拆开来解释。 二是偏义复词。这种复音词是两个单音的近义词或反义词作为词素组成的:但只有其中的一个词素在起表意作用, 另一个词素只作陪衬。例如(教材第90页): 今有一人,入人园圃,窃其桃李。(《墨子·非攻》) 关于同义词的辨析问题 一、同义词之间的差别 概括地讲,同义词之间的差别,主要表现在词的理性意义、感情色彩和语法特点三个方面。下面分别举例说明之。 (一)理性意义上的区别,又分别体现为范围、性状、程度等方面的不同。 1,范围广狭不同,如 女:通称妇:己婚女性 2,性状形态不同,如 坐、跪、跽此三字的共同点是两膝着地,区别在于臀部是否依着脚跟和上身是否挺直。 3.程度深浅不同,如 饥:一般的饿,感到肚子空,想吃东西 饿:严重的饿,指长时间未进食。黄生《义府》云:“饥犹可生,饿则至死。” 疾:一般的病 病:病重。 4,侧重的方面不同,如 恭、敬都有恭谨有礼、不怠慢的意思。但“恭”侧重于外貌,“敬”侧重于内心。 以上四点为理性意义上的区别。 5,感情色彩不同,如 诛:多表示杀死有罪者,含肯定意味。 杀:无褒贬之分 弑:子杀父、臣杀君,以下犯上,含贬义。 《孟子·梁惠王下》:齐宣王曰:“臣弑其君(指武王伐纣),可乎?”孟子曰:“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残,残 贼之人,谓之一夫。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。” 6

6 古代以单音词为主,用有限的音节去表达无限的事物,势必导致语言中存在大量的同音词。这种情况肯定不利于 社会交际。为解决这个矛盾,重要的一个手段就是词汇向复音化方向发展。也就是说,用一个音节来记录词,容易产生 同音词,用两个音节来记录词,同音的可能性就大为减少了,因此古代汉语向现代汉语发展,从词汇的角度来说,其趋 势就是复音化。古代汉语单音词变为现代汉语双音词,有三种情况: 1.古代单音词加上词头或词尾变成双音词,如 虎:老虎 鼠:老鼠 2.古代单音词为不同的复音词所替代,二者之间没有相同的词素,如 伐:攻打 乖:违背 川:河流 遏:阻止 3.与同义或近义的单音词构成复音词,如 友:朋友 燃:燃烧 道:道路 弃:抛弃 需要注意的是第三种情况。 这种同义词连用有助于我们认识词义,许多古代汉语的单音词作为词来说今天已经不用了,但它们却作为词素保 留在现代汉语的复合词中,我们可以利用其中的一个词素义去认识另一个词素义(只限于联合式的复合词)。如匡:匡 正 古代汉语中同义或近义的单音词最初的组合其实是临时性的,并没有凝结成一个整体。这种临时组合,一方面可 以看出古代汉语的以单音词为主的特点,另一方面也显示出双音化的趋势。经过长期的使用,临时组合的同义词逐渐变 为固定的结构,一个新的复音词就产生了。 古代汉语还有两类复音词值得我们注意: 一是双音节单纯词。双音节单纯词的两个音节合起来构成一个词素,不能再分为更小的意义单位,主要有两种情 形: 1.叠音词,或称“重言”或“叠字”。如“习习谷风”。这类词一般都是形容词性的,多用于绘景状声。《诗经》 中用得较普遍。 2.连绵词,也称“连绵字”。如“逍遥”等。这类连绵词,我们要把它当作一个整体,千万不能拆开来解释。 二是偏义复词。这种复音词是两个单音的近义词或反义词作为词素组成的;但只有其中的一个词素在起表意作用, 另一个词素只作陪衬。例如(教材第 90 页): 今有一人,入人园圃,窃其桃李。(《墨子·非攻》) 关于同义词的辨析问题 一、同义词之间的差别 概括地讲,同义词之间的差别,主要表现在词的理性意义、感情色彩和语法特点三个方面。下面分别举例说明之。 (一)理性意义上的区别,又分别体现为范围、性状、程度等方面的不同。 1.范围广狭不同,如 女:通称 妇:已婚女性 2.性状形态不同,如 坐、跪、跽 此三字的共同点是两膝着地,区别在于臀部是否依着脚跟和上身是否挺直。 3.程度深浅不同,如 饥:一般的饿,感到肚子空,想吃东西 饿:严重的饿,指长时间未进食。黄生《义府》云:“饥犹可生,饿则至死。” 疾:一般的病 病:病重。 4.侧重的方面不同,如 恭、敬都有恭谨有礼、不怠慢的意思。但“恭”侧重于外貌,“敬”侧重于内心。 以上四点为理性意义上的区别。 5.感情色彩不同,如 诛:多表示杀死有罪者,含肯定意味。 杀:无褒贬之分 弑:子杀父、臣杀君,以下犯上,含贬义。 《孟子·梁惠王下》:齐宣王曰:“臣弑其君(指武王伐纣),可乎?”孟子曰:“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残,残 贼之人,谓之一夫。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也

6.语法功能不同,如(教材第92页) 畏:多作及物动词,很少使动用法。 惧:多作不及物动词,如果作及物动词,则是使动用法。 关于词义的理解,在古代汉语里还有泛指和特指的不同。比如教材第92页所举之例。泛指,段玉裁叫做“浑言”: “特指”,段玉裁叫做“析言”。有些同义词“析言则别,浑言则同”。如皮、革,析言之,皮指有毛者,革指无毛者: 浑言之,则皮、革无别。 通论(四)词的本义和引申义 一个词往往不只具有一个意义。当一个词的意义不断引申,而旧词义不会消失,这样一个词就积淀了许多义项,形 成一词多义。我们在学习古代汉语的时候,掌握词义是最基本的要求,而要很好地掌握词义,就必须对一词多义或词义 系统有清楚的了解。死记硬背一个词有多少个意义,那是不可能的。只有对词的本义和引申义进行排列,才有可能对词 义系统作出归纳,然后根据具体的上下文确认词义,读懂古书。 一、词的本义以及本义的探求 所谓词的本义,顾名思义就是词的本来意义。这种本来意义,是指上古文献材料能够证明的本义。因为远古汉语的 词可能还有更原始的意义,但是我们现在已经无从考证了。 词的本义是词义引申的起点,是其他意义派生的源头,是维系整个词义系统的枢纽,因此探求词的本义,可以精确 地掌握词义,了解词义的演变规律,掌握词义系统。抓住本义是理解引申义和掌握词义系统的关键。 探求词的本义,主要有两种方法: 一是借助词的书写形式,即分析字形。因为汉字是表意体系的文字,字形和意义有着密切的关系。一个词用什么形 体的字来书写,是按照造字时代词所表示的意义拟定的,因此词的本义,一般可在字形上得到反映。比如“诛”字在古 书中有时表示诛杀,如《尚书·泰誓》:“商罪贯盈,天命诛之。”有时表示责求,如《公孙无知之乱》:“诛屦于徒人费, 弗得。”有时表示谴责,如《论语·公治长》:“於予与何诛?”诛杀、贵求、谴责三者何者为本义?又如教材(95页) 举到的“向”字,甲骨文作向,是个象形字,画的是房子和窗口,因此其本义是向北的窗户,《诗·豳风·七月》“塞 向瑾户”用的就是本义。“道”字从定,本义与走路有关,《说文》解为“所行道也。”“理”字从玉,因此“理”的本义 是“治玉”。“长”字甲骨文作才,象人头上的长发,本义即长短之“长”。下面再举些例子进行说明。 二是要考察文献语言用例。 如果仅仅根据字形来探求本义,有时是难以办到的。比如“朝”字,甲骨文作,可理解为太阳升起而月亮尚未下 山的景象(农历下旬),当是朝旦之“朝”:也可理解为月亮升起而太阳还没有下山的景象(农历上旬),则是昏暮之“暮”。 “莫”字甲骨文作其,可理解为太阳从草荞之中落下去,当是昏暮之“暮”:也可理解为太阳从草莽之中升起来,则为 朝旦之“朝”。因此像“》、“其”这样的字,光靠字形可谓“朝”、“暮”皆可,因此仅仅看图识字,是不能解决问题 的。在这种情况下,只有结合文献语言材料,才能确定其意义。因为在古文献中,我们只发现“朝”字用作早晨的意思, 没有发现用作黄昏的意思:“莫(暮)”字用作黄昏的意思,而没有用作早晨的意思。因此可以确定“”中的“日”是 升起来的,而“其”中的“日”则是落下去的:前者表示早晨,后者表示黄昏。 总之,探求词的本义,既要分析字形,又要结合语言用例,两者缺一不可。 二、词的引申义以及引申义的分析 所谓引申义,是指从本义发展出来的意义。比如“向”的本义是朝北的窗户,引申为“朝着”或“对着”:“道”的 本义是“路”,引申为达到道德标准的途径、正当的手段等等。词义的引申义比较多的时候,可分为近引申义和远引申 义,或者叫做直接引申义和间接引申义。近的引申义比较容易意识到,比如长短的“长”引申为长久的“长”:远的引 申义有时就比较难以联系,比如长短的“长”引申为首长的“长”,不但意义变了,连读音也都变了。要理解它们之间 的关系,我们要知道,长短的“长”和滋长的“长”,意义是相近的,因为草木滋长是越来越长了。由滋长的“长”引 申为长幼的“长”,再引申为首长的“长”,这样长短的“长”就和首长的“长”联系上了。再如“解”与“懈”的关系 也是一样。“解”的本义是以刀分解牛角,引申为一般的分解、溶解、解析,分解、分散的结果就是松懈。因此松懈是 1

7 6.语法功能不同,如(教材第 92 页) 畏:多作及物动词,很少使动用法。 惧:多作不及物动词,如果作及物动词,则是使动用法。 关于词义的理解,在古代汉语里还有泛指和特指的不同。比如教材第 92 页所举之例。泛指,段玉裁叫做“浑言”; “特指”,段玉裁叫做“析言”。有些同义词“析言则别,浑言则同”。如皮、革,析言之,皮指有毛者,革指无毛者; 浑言之,则皮、革无别。 通论(四)词的本义和引申义 一个词往往不只具有一个意义。当一个词的意义不断引申,而旧词义不会消失,这样一个词就积淀了许多义项,形 成一词多义。我们在学习古代汉语的时候,掌握词义是最基本的要求,而要很好地掌握词义,就必须对一词多义或词义 系统有清楚的了解。死记硬背一个词有多少个意义,那是不可能的。只有对词的本义和引申义进行排列,才有可能对词 义系统作出归纳,然后根据具体的上下文确认词义,读懂古书。 一、词的本义以及本义的探求 所谓词的本义,顾名思义就是词的本来意义。这种本来意义,是指上古文献材料能够证明的本义。因为远古汉语的 词可能还有更原始的意义,但是我们现在已经无从考证了。 词的本义是词义引申的起点,是其他意义派生的源头,是维系整个词义系统的枢纽,因此探求词的本义,可以精确 地掌握词义,了解词义的演变规律,掌握词义系统。抓住本义是理解引申义和掌握词义系统的关键。 探求词的本义,主要有两种方法: 一是借助词的书写形式,即分析字形。因为汉字是表意体系的文字,字形和意义有着密切的关系。一个词用什么形 体的字来书写,是按照造字时代词所表示的意义拟定的,因此词的本义,一般可在字形上得到反映。比如“诛”字在古 书中有时表示诛杀,如《尚书·泰誓》:“商罪贯盈,天命诛之。”有时表示责求,如《公孙无知之乱》:“诛屦于徒人费, 弗得。”有时表示谴责,如《论语·公冶长》:“於予与何诛?”诛杀、责求、谴责三者何者为本义?又如教材(95 页) 举到的“向”字,甲骨文作 ,是个象形字,画的是房子和窗口,因此其本义是向北的窗户,《诗·豳风·七月》“塞 向墐户”用的就是本义。“道”字从辵,本义与走路有关,《说文》解为“所行道也。”“理”字从玉,因此“理”的本义 是“治玉”。“长”字甲骨文作 ,象人头上的长发,本义即长短之“长”。下面再举些例子进行说明。 二是要考察文献语言用例。 如果仅仅根据字形来探求本义,有时是难以办到的。比如“朝”字,甲骨文作 ,可理解为太阳升起而月亮尚未下 山的景象(农历下旬),当是朝旦之“朝”;也可理解为月亮升起而太阳还没有下山的景象(农历上旬),则是昏暮之“暮”。 “莫”字甲骨文作 ,可理解为太阳从草莽之中落下去,当是昏暮之“暮”;也可理解为太阳从草莽之中升起来,则为 朝旦之“朝”。因此像“ ”、“ ”这样的字,光靠字形可谓“朝”、“暮”皆可,因此仅仅看图识字,是不能解决问题 的。在这种情况下,只有结合文献语言材料,才能确定其意义。因为在古文献中,我们只发现“朝”字用作早晨的意思, 没有发现用作黄昏的意思;“莫(暮)”字用作黄昏的意思,而没有用作早晨的意思。因此可以确定“ ”中的“日”是 升起来的,而“ ”中的“日”则是落下去的;前者表示早晨,后者表示黄昏。 总之,探求词的本义,既要分析字形,又要结合语言用例,两者缺一不可。 二、词的引申义以及引申义的分析 所谓引申义,是指从本义发展出来的意义。比如“向”的本义是朝北的窗户,引申为“朝着”或“对着”;“道”的 本义是“路”,引申为达到道德标准的途径、正当的手段等等。词义的引申义比较多的时候,可分为近引申义和远引申 义,或者叫做直接引申义和间接引申义。近的引申义比较容易意识到,比如长短的“长”引申为长久的“长”;远的引 申义有时就比较难以联系,比如长短的“长”引申为首长的“长”,不但意义变了,连读音也都变了。要理解它们之间 的关系,我们要知道,长短的“长”和滋长的“长”,意义是相近的,因为草木滋长是越来越长了。由滋长的“长”引 申为长幼的“长”,再引申为首长的“长”,这样长短的“长”就和首长的“长”联系上了。再如“解”与“懈”的关系 也是一样。“解”的本义是以刀分解牛角,引申为一般的分解、溶解、解析,分解、分散的结果就是松懈。因此松懈是

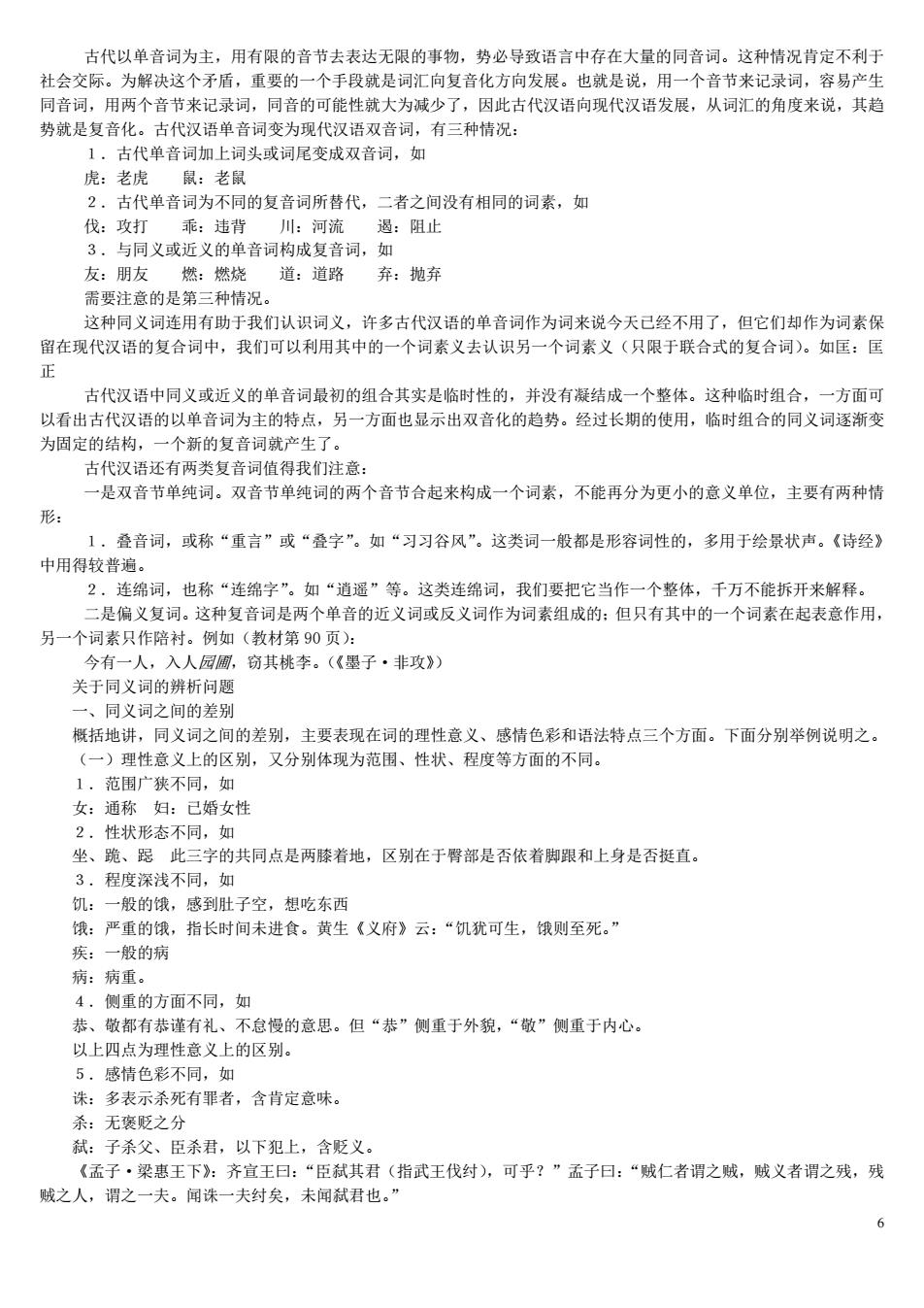

它的一个较远的引申义,虽然“懈”与“解”字写法不同,读音也不一样,但它们还是有联系的。 在讨论引申义的时候,我们要注意一个现象,即引申义与词义更替是不同。词义引申是指某词产生了新的意义以后 并不排除原始意义,新旧意义层层积累,造成一词多义,形成一个词义系统。如“道”字有许多新的引申义,但是道路 的意义仍然保留到现代。词义更替是指某词在产生新的意义的时候,同时排斥了旧的意义,比如“脚”的本义是“小腿” (据《说文》:“脚,胫也。”),后来“脚”字变为指“足”,也就不再指“小腿”了。又如“墳”的本义是“河堤”,用 于“坟墓”义时,同时排斥了“河堤”义。 词义引申是指词义由本义引申出来,但是如何从本义引申出来却有着不同的方式。比如“防”由堤坝引申为防止、 防备,是因为堤坝是用来防备水患的:“天”由头顶引申为天空,是因为头顶和天空都具有最高的特点。引申义和本义 之间的这种联系方式,如果从线性的角度进行归纳,可分为连锁式引申、放射式引申和综合引申三种。下面分别举例说 明…。 T室→壁盛(监)鑒(鑑) 繁(鉴) 甲骨文 金文 小篆 楷书 增加“金”符 省略“皿”符 按“监”字繁体作“監”,甲骨文作“少”,象一人临水盆而照影,皿中之点表示水,人形突出其目,显示照视之意。 金文作“皇”,小篆作“”,人形渐讹。临水正容为“监”,盛水正容之器亦为“监”(郭沫若语,见《两周金文辞大系 考释》),因此“监”的原始意义,作动词即指照影,作名词即指镜子。如《尚书·酒诰》:“人无于水监,当于民监。” 孔传:“视水见己形,视民行事见吉凶。”《庄子·德充符》:“人莫鉴于流水,而鉴于止水。”《新唐书·魏征传》:“夫监 形之美恶,必就止水。”都是指照影。贾谊《新书·胎教》:“明监,所以照形也。”《新唐书·魏征传》:“以铜为鉴,可 以正衣冠。”则用的是其名词义。作名词的“监”,后来由于铜镜的使用,字也改为从“金”,作“镜”或“鑑”。“鑑” 字调整布局,又写作“鑒”,“鑒”字省“皿”即为“鍳(鉴)”。照影乃自上而下,故引申为监视、视察,如《书·太甲 上》:“天监厥德,用集大命,抚绥万方。”孔传:“监,视也。天视汤德,集王命于其身,抚安天下。”临镜可以正衣冠, 故引申为借鉴、参考。如《书·召诰》:“我不可不监于有夏,亦不可不监于有殷。”成语有“前车之鉴”。由借鉴而明白 事理,故又引申为明白。如《庄子·盗跖》:“名利之实,不顺于理,不监于道。”成玄英疏:“监,明也。” 总之,词义引申是一个十分复杂的语言现象,要弄清楚某个词的词义引申,掌握它的词义系统,并不是很容易的事, 它需要我们结合历史演变、思维发展和大量的语言事实进行综合研究,才有可能得出比较符合客观事实的词义演变规律。 词义系统大致可分为三个部分,除了本义和引申义之外,还有假借义。假借义是与本义和引申义都不相干的意义, 比如“蚤”字的早晨义、“辟”的躲避义等都是假借义。 古汉语通论(五)汉字的构造 汉字是表意体系的文字,文字的形体和意义有密切的关系,分析字形有助于了解字义,因此我们学习古代汉语需要 了解一些文字学的知识,需要知道汉字的构造。 关于汉字的构造,传统有“六书”的说法。“六书”理论是最传统的、影响最深远的一种关于汉字结构的学说。应该指 出,“六书”并不是古人预定的造字原则,而是后人根据汉字的实际情况,加以客观分析得出来的结论。“六书”一词, 最早见于战国时期的《周礼》。汉代班固、郑众、许慎三家皆有“六书”之说,名称、顺序均有所不同。但三家之说, 却同出一源,都是来自古文学家刘歆的《七略》。三家“六书”之说中,许慎之说后出转精,备受重视。 后人讲“六书”时,名称及定义大多采纳许慎之说,顺序则依班固之说,所谓“名称以许为优,次第以班为胜”。 因此“六书”的名称和顺序应该是:象形、指事、会意、形声、转注、假借。 “六书说”给分析汉字结构提供了理论依据,在长期的汉字研究和教学中得到充分重视和应用,它对于中国文字学 的发展起了巨大作用,其功不可抹。但随着研究的深入,“六书说”在为中国文字学提供丰富的理论支撑的同时,其本 身的不足和粗疏也逐渐暴露了出来。首先,“六书说”中的象形、指事、会意、形声四书与转注、假借二书不处在同一 层面上,不是并列的关系。班固说六书是“造字之法”是许多人不同意的,尽管转注和假借可能促使新字的产生。“六 书”前四书和后二书在逻辑分类上的不一致,促使学者对之进行新的解释,导致了“四体二用说”的产生。 以现在的眼光来看,“四体二用”说本身并不是没有问题,比如把转注和假借简单地归结为用字之法,就有其偏颇 之处,但此说确实弥补了“六书说”前四书和后二书在逻辑分类上的不一致,就这一点而言,段玉裁的话也并非过誉。 对于“六书”,除了“四体二用”的分类外,我们还可对前四书作进一步的分类:一类是没有表音成分的纯粹表意 字,包括象形、指事、会意:另一类是有表音成分的形声字。 “六书”释例(请注意结合教材观点和内容,从162页开始) 8

8 它的一个较远的引申义,虽然“懈”与“解”字写法不同,读音也不一样,但它们还是有联系的。 在讨论引申义的时候,我们要注意一个现象,即引申义与词义更替是不同。词义引申是指某词产生了新的意义以后 并不排除原始意义,新旧意义层层积累,造成一词多义,形成一个词义系统。如“道”字有许多新的引申义,但是道路 的意义仍然保留到现代。词义更替是指某词在产生新的意义的时候,同时排斥了旧的意义,比如“脚”的本义是“小腿” (据《说文》:“脚,胫也。”),后来“脚”字变为指“足”,也就不再指“小腿”了。又如“墳”的本义是“河堤”,用 于“坟墓”义时,同时排斥了“河堤”义。 词义引申是指词义由本义引申出来,但是如何从本义引申出来却有着不同的方式。比如“防”由堤坝引申为防止、 防备,是因为堤坝是用来防备水患的;“天”由头顶引申为天空,是因为头顶和天空都具有最高的特点。引申义和本义 之间的这种联系方式,如果从线性的角度进行归纳,可分为连锁式引申、放射式引申和综合引申三种。下面分别举例说 明……。 監(监) 鑒(鑑) 鍳(鉴) 甲骨文 金文 小篆 楷书 增加“金”符 省略“皿”符 按“监”字繁体作“監”,甲骨文作“ ”,象一人临水盆而照影,皿中之点表示水,人形突出其目,显示照视之意。 金文作“ ”,小篆作“ ”,人形渐讹。临水正容为“监”,盛水正容之器亦为“监”(郭沫若语,见《两周金文辞大系 考释》),因此“监”的原始意义,作动词即指照影,作名词即指镜子。如《尚书·酒诰》:“人无于水监,当于民监。” 孔传:“视水见己形,视民行事见吉凶。”《庄子·德充符》:“人莫鉴于流水,而鉴于止水。”《新唐书·魏征传》:“夫监 形之美恶,必就止水。”都是指照影。贾谊《新书·胎教》:“明监,所以照形也。”《新唐书·魏征传》:“以铜为鉴,可 以正衣冠。”则用的是其名词义。作名词的“监”,后来由于铜镜的使用,字也改为从“金”,作“镜”或“鑑”。“鑑” 字调整布局,又写作“鑒”,“鑒”字省“皿”即为“鍳(鉴)”。照影乃自上而下,故引申为监视、视察,如《书·太甲 上》:“天监厥德,用集大命,抚绥万方。”孔传:“监,视也。天视汤德,集王命于其身,抚安天下。”临镜可以正衣冠, 故引申为借鉴、参考。如《书·召诰》:“我不可不监于有夏,亦不可不监于有殷。”成语有“前车之鉴”。由借鉴而明白 事理,故又引申为明白。如《庄子·盗跖》:“名利之实,不顺于理,不监于道。”成玄英疏:“监,明也。” 总之,词义引申是一个十分复杂的语言现象,要弄清楚某个词的词义引申,掌握它的词义系统,并不是很容易的事, 它需要我们结合历史演变、思维发展和大量的语言事实进行综合研究,才有可能得出比较符合客观事实的词义演变规律。 词义系统大致可分为三个部分,除了本义和引申义之外,还有假借义。假借义是与本义和引申义都不相干的意义, 比如“蚤”字的早晨义、“辟”的躲避义等都是假借义。 古汉语通论(五)汉字的构造 汉字是表意体系的文字,文字的形体和意义有密切的关系,分析字形有助于了解字义,因此我们学习古代汉语需要 了解一些文字学的知识,需要知道汉字的构造。 关于汉字的构造,传统有“六书”的说法。“六书”理论是最传统的、影响最深远的一种关于汉字结构的学说。应该指 出,“六书”并不是古人预定的造字原则,而是后人根据汉字的实际情况,加以客观分析得出来的结论。“六书”一词, 最早见于战国时期的《周礼》。汉代班固、郑众、许慎三家皆有“六书”之说,名称、顺序均有所不同。但三家之说, 却同出一源,都是来自古文学家刘歆的《七略》。三家“六书”之说中,许慎之说后出转精,备受重视。 后人讲“六书”时,名称及定义大多采纳许慎之说,顺序则依班固之说,所谓“名称以许为优,次第以班为胜”。 因此“六书”的名称和顺序应该是:象形、指事、会意、形声、转注、假借。 “六书说”给分析汉字结构提供了理论依据,在长期的汉字研究和教学中得到充分重视和应用,它对于中国文字学 的发展起了巨大作用,其功不可抹。但随着研究的深入,“六书说”在为中国文字学提供丰富的理论支撑的同时,其本 身的不足和粗疏也逐渐暴露了出来。首先,“六书说”中的象形、指事、会意、形声四书与转注、假借二书不处在同一 层面上,不是并列的关系。班固说六书是“造字之法”是许多人不同意的,尽管转注和假借可能促使新字的产生。“六 书”前四书和后二书在逻辑分类上的不一致,促使学者对之进行新的解释,导致了“四体二用说”的产生。 以现在的眼光来看,“四体二用”说本身并不是没有问题,比如把转注和假借简单地归结为用字之法,就有其偏颇 之处,但此说确实弥补了“六书说”前四书和后二书在逻辑分类上的不一致,就这一点而言,段玉裁的话也并非过誉。 对于“六书”,除了“四体二用”的分类外,我们还可对前四书作进一步的分类:一类是没有表音成分的纯粹表意 字,包括象形、指事、会意;另一类是有表音成分的形声字。 “六书”释例(请注意结合教材观点和内容,从162页开始)

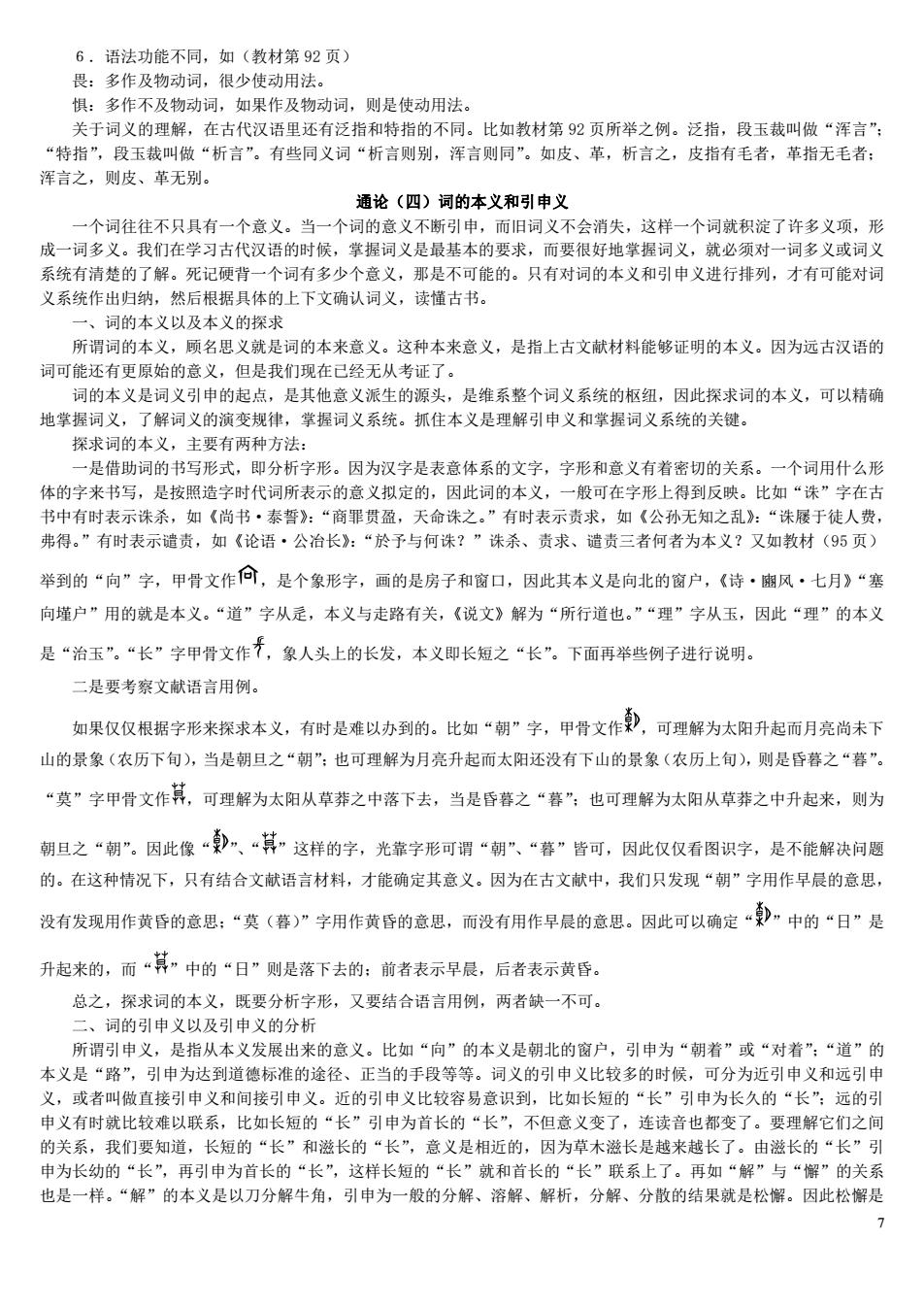

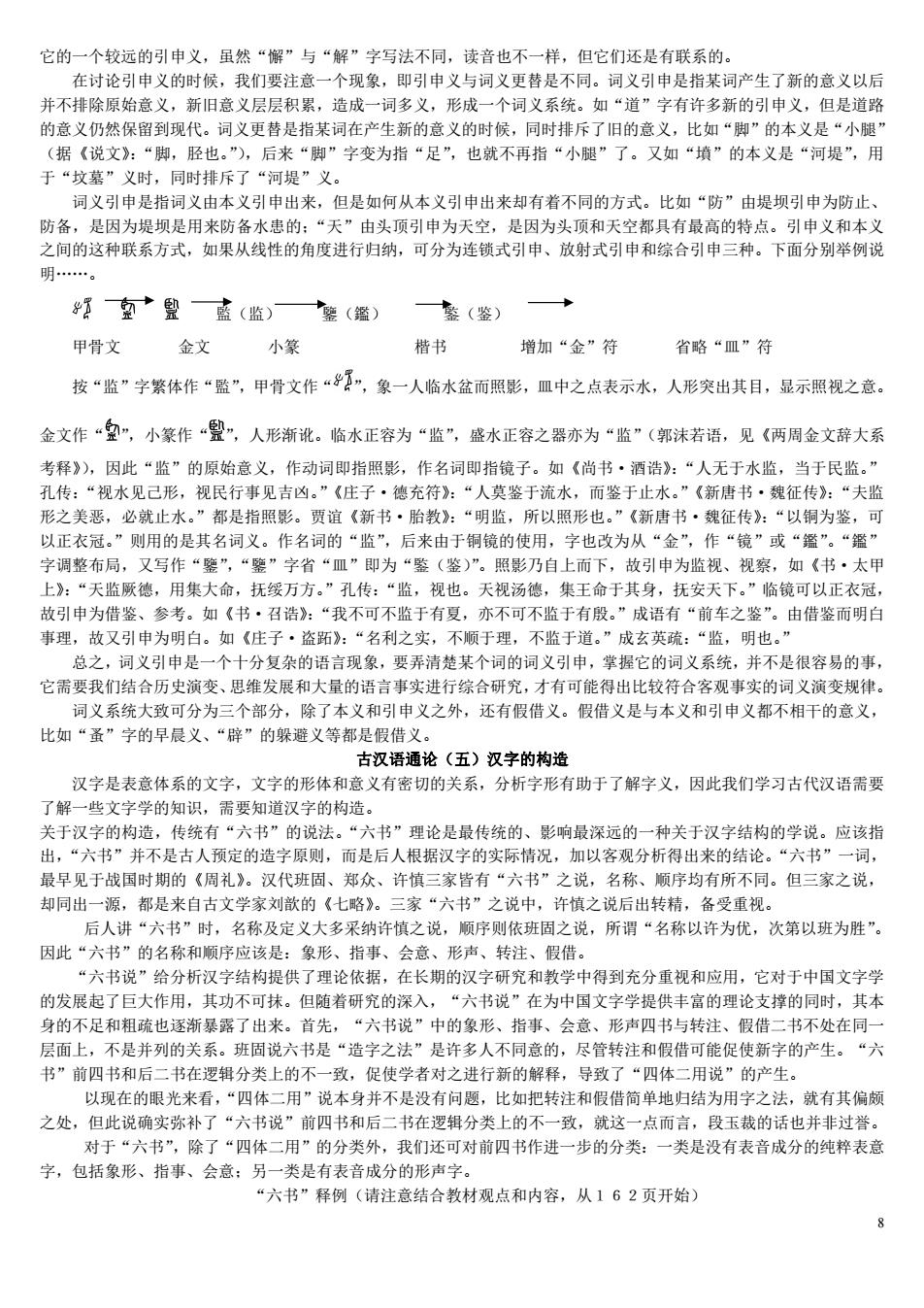

许慎《说文解字·》:“象形者,画成其物,随体诘诎,日、月是也。”“诎”通“屈”。“诘诎”即弯曲。许慎定义 的大意是说,按照物体的轮廓,用弯曲的线条把它画出来,就是象形字。简单说,象形字就是“依样画葫芦”,其特点 就是“随物赋形”。如日字写作⊙,月字写作D。这就是象形字。 象形字源于图画,但又不同于图画。原始社会的图画原只是帮助记忆而不是表达概念,更没有固定的读音。唐兰 先生说:“文字本于图画,最初的文字是可以读出来的图画,但图画却不一定能读。”(《中国文字学》,上海古籍出版社 1979年9月新1版,第62页)这句话说明了文字和图画的联系和区别。文字起源于图画,但图画并不等于文字。所谓 “可以读出来的图画”,是指这种图画己经具有固定的读音,和语言中的词挂上了钩,也就是说,它成为记录语言的符 号了,这时,图画才转化为文字。这就是图画和文字的主要区别。(参看教材第162页) 古人造象形字,很善于抓住对象特点,寥寥几笔,形神俱现。“日”“月”本都可作圆形,但“日”字作圆形,“月” 字作月牙形,一是为了互相区别,二也正是抓住了对象的主要特征,因为“月有阴晴圆阙”,而阙是经常的状态。又如 “燕”字甲骨文作不,燕子之剪刀似的尾巴,轻盈的体态,均跃然纸上。此外如“犬”之翘尾、羊之俯角、象之长鼻、 虎之斑纹利齿、鱼之鳞片等等都是以特征来表现对象的。 象形的对象大多是人们生活中熟悉的、有形可象的物体。唐兰先生在《古文字学导论》中把象形字分为三大类: 一象身,属于人身的形,如“子”、“女”、“耳”、“目”等: 二象物,是自然界一切生物和非生物的形,如“山”、“川”、“犬”、“豕”等: 三象工,是人类智慧的产物,如“衣”、“门”、“舟”、“车”等。 如果从取象的角度来对象形字进行分类,大致可分为: 1.仰视如“日”、“月”、“云”、“雨”等: 2.俯视如“田”、“川”、“井”、“舟”等: 3.正视如“山”、“木”、“口”、“自”(鼻)等: 4.侧视如“人”、“女”、“鸟”、“象”等。 从象形字的字形结构的单纯与复合的特点去分类,可以分为“纯体象形”和“复体象形”两类: 纯体象形如:“子”、“人”、“目”、“马”等: 复体象形如:“眉”字,上象眉毛之形,下象眼睛之形,“目”是用来衬托眉毛的。“果”字,上象果实之形,下 象树木之形,“木”是用来衬托果实的。 象形字的数量虽然不多,但象形字在汉字体系中的作用是很重要的。它所记录的大多是语言中的基本词汇,它是构 成指事字、会意字和形声字的基础,因此,“六书”中象形是最基本的原则,象形字是我们研究汉字结构的出发点。 由于汉字形体的不断演变,现在的所谓象形字其实只是徒有其名。在商周古文字里,象形字个个宛然如绘,与图画 差不多。到了小篆阶段,由于仍然用圆转的笔画,象形字的象形意味仍多少保留着。经过隶变,圆转的笔画变成了方折 的笔画,象形的意味大大丧失,象形字就成了不象形的象形字了。因此我们分析象形字一定要用古文字材料,最好能追 潮到最原始的写法。下面我们按照象身、象物、象工的分类,举一些象形字的例子,所用字形或用甲骨文,或用金文, 或用小篆,以能说明问题为准。(略) 肆指事字 许慎《说文解字·叙》:“指事者,视而可识,察而见意,上下是也。”甲骨文“上”作二、二,“下”作二、 ⌒。长线表示水平线。短线在上者,表示位置在上,故为“上”:短线在下者,表示位置在下,故为“下”。由于这 种“上”、“下”的写法容易与数目字“二”相混,春秋时“上”、“下”开始异化为上、下。小篆写作上、了。 指事字的特点是用抽象符号指出字义,因而指事字是符号性很强的抽象汉字。由于太抽象,指事字的数量并不多。 关于指事字,一般分为两类: (一)纯符号的指事字(符号指事) 即用不代表任何具体事物的抽象线条组成文字,除上举“上”、“下”外,最典型的例子就数一、二、三等数目字 了。此外还有如…: (二)在象形字的基础上增加指事符号的指事字(因形指事) 这类指事字是以象形字为基础,通过增加指事符号而形成。如: 亦(大)为“腋”的本字。在象大人之形的“大”的基础上增加两点,表示人的腋窝之所在。 9

9 许慎《说文解字·叙》:“象形者,画成其物,随体诘诎,日、月是也。”“诎”通“屈”。“诘诎”即弯曲。许慎定义 的大意是说,按照物体的轮廓,用弯曲的线条把它画出来,就是象形字。简单说,象形字就是“依样画葫芦”,其特点 就是“随物赋形”。如日字写作 ,月字写作 。这就是象形字。 象形字源于图画,但又不同于图画。原始社会的图画原只是帮助记忆而不是表达概念,更没有固定的读音。唐兰 先生说:“文字本于图画,最初的文字是可以读出来的图画,但图画却不一定能读。”(《中国文字学》,上海古籍出版社 1979 年 9 月新 1 版,第 62 页)这句话说明了文字和图画的联系和区别。文字起源于图画,但图画并不等于文字。所谓 “可以读出来的图画”,是指这种图画已经具有固定的读音,和语言中的词挂上了钩,也就是说,它成为记录语言的符 号了,这时,图画才转化为文字。这就是图画和文字的主要区别。(参看教材第 162 页) 古人造象形字,很善于抓住对象特点,寥寥几笔,形神俱现。“日”“月”本都可作圆形,但“日”字作圆形,“月” 字作月牙形,一是为了互相区别,二也正是抓住了对象的主要特征,因为“月有阴晴圆阙”,而阙是经常的状态。又如 “燕”字甲骨文作 ,燕子之剪刀似的尾巴,轻盈的体态,均跃然纸上。此外如“犬”之翘尾、羊之俯角、象之长鼻、 虎之斑纹利齿、鱼之鳞片等等都是以特征来表现对象的。 象形的对象大多是人们生活中熟悉的、有形可象的物体。唐兰先生在《古文字学导论》中把象形字分为三大类: 一象身,属于人身的形,如“子”、“女”、“耳”、“目”等; 二象物,是自然界一切生物和非生物的形,如“山”、“川”、“犬”、“豕”等; 三象工,是人类智慧的产物,如“衣”、“门”、“舟”、“车”等。 如果从取象的角度来对象形字进行分类,大致可分为: 1.仰视 如“日”、“月”、“云”、“雨”等; 2.俯视 如“田”、“川”、“井”、“舟”等; 3.正视 如“山”、“木”、“口”、“自”(鼻)等; 4.侧视 如“人”、“女”、“鸟”、“象”等。 从象形字的字形结构的单纯与复合的特点去分类,可以分为“纯体象形”和“复体象形”两类: 纯体象形如:“子”、“人”、“目”、“马”等; 复体象形如:“眉”字,上象眉毛之形,下象眼睛之形,“目”是用来衬托眉毛的。“果”字,上象果实之形,下 象树木之形,“木”是用来衬托果实的。 象形字的数量虽然不多,但象形字在汉字体系中的作用是很重要的。它所记录的大多是语言中的基本词汇,它是构 成指事字、会意字和形声字的基础,因此,“六书”中象形是最基本的原则,象形字是我们研究汉字结构的出发点。 由于汉字形体的不断演变,现在的所谓象形字其实只是徒有其名。在商周古文字里,象形字个个宛然如绘,与图画 差不多。到了小篆阶段,由于仍然用圆转的笔画,象形字的象形意味仍多少保留着。经过隶变,圆转的笔画变成了方折 的笔画,象形的意味大大丧失,象形字就成了不象形的象形字了。因此我们分析象形字一定要用古文字材料,最好能追 溯到最原始的写法。下面我们按照象身、象物、象工的分类,举一些象形字的例子,所用字形或用甲骨文,或用金文, 或用小篆,以能说明问题为准。(略) 肆 指事字 许慎《说文解字·叙》:“指事者,视而可识,察而见意,上下是也。”甲骨文“上”作 、 ,“下”作 、 。长线表示水平线。短线在上者,表示位置在上,故为“上”;短线在下者,表示位置在下,故为“下”。由于这 种“上”、“下”的写法容易与数目字“二”相混,春秋时“上”、“下”开始异化为 、 。小篆写作 、 。 指事字的特点是用抽象符号指出字义,因而指事字是符号性很强的抽象汉字。由于太抽象,指事字的数量并不多。 关于指事字,一般分为两类: (一) 纯符号的指事字(符号指事) 即用不代表任何具体事物的抽象线条组成文字,除上举“上”、“下”外,最典型的例子就数一、二、三等数目字 了。此外还有如……: (二) 在象形字的基础上增加指事符号的指事字(因形指事) 这类指事字是以象形字为基础,通过增加指事符号而形成。如: 亦( )为“腋”的本字。在象大人之形的“大”的基础上增加两点,表示人的腋窝之所在

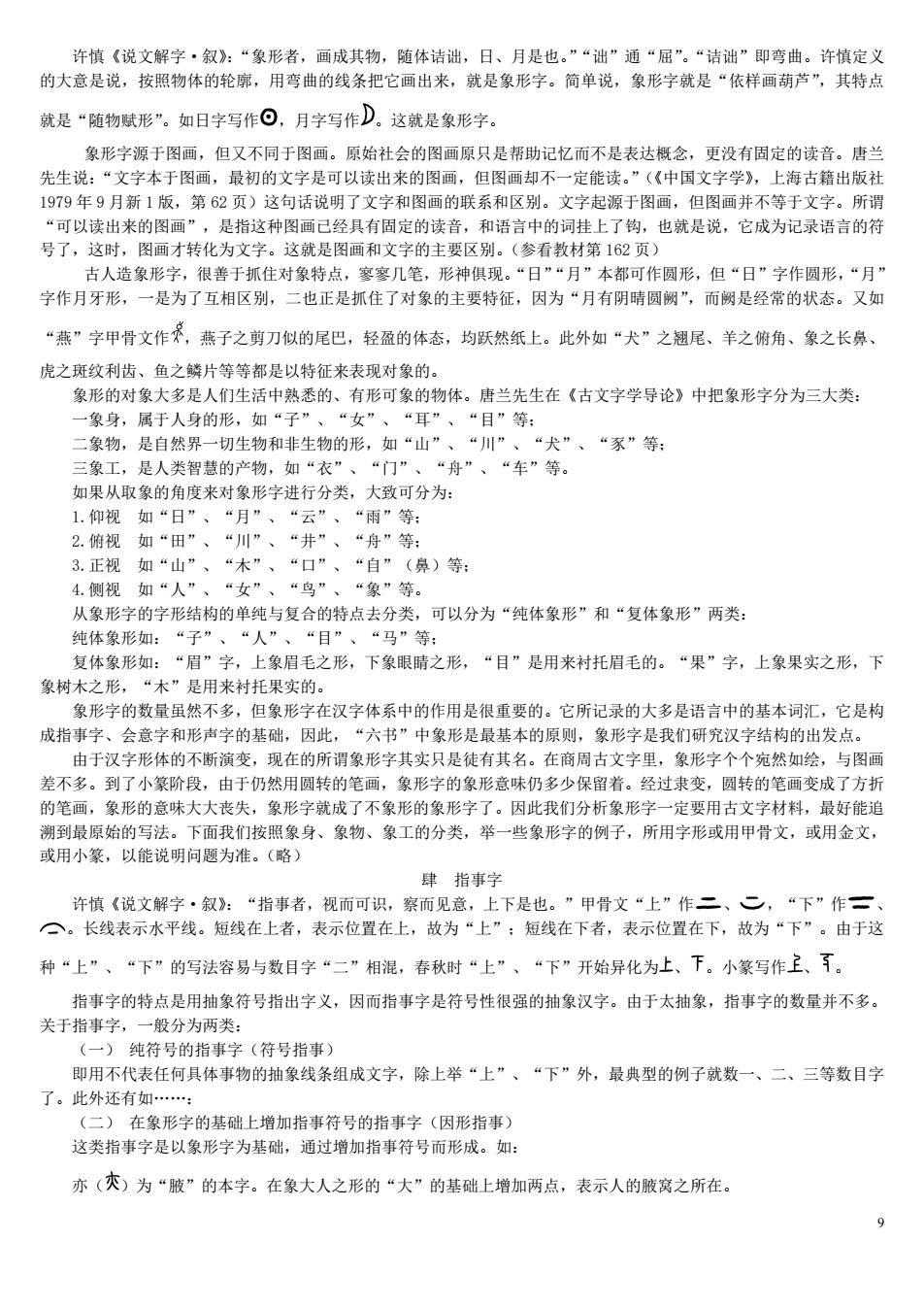

刃(刀)在象形字“刀”的基础上增加一个指事符号表示刀锋之所在。 本(用)《说文·木部》:“木下曰本,从木,一在其下。”本义是树根。木下的一点或一横表示树根之所在。后来“根” 和“本”构成一个同义复合词,意指“事物的根源或最重要的部分”等意思。 伍会意字 许慎《说文解字·叙》:“会意者,比类合谊,以见指捐,武信是也。”“比”本身就是一个会意字,意为“并”, “类”指字类,“合”指会合,“谊”同“义”,“指搞”即“指挥”,意为指向。所谓会意,是指把两个或两个以上 的构字符号(即形符或意符)合并在一起,并把它们的字义会合起来,出现一个新义的指向,记录一个新词。从这里可 以看出,会意字有两个特点: 1.会意字是合体字,是由两个或两个以上的字组成的,这些字独立出来都是独体字,都可自由运用。这是会意字和 象形字、指事字的区别。 2.会意字的字义是组成偏旁的意义的会合,记录一个新词。这个条件可以把会意字和重复的象形字区别开来。如 “淼”是“渺”的本字,会意,而“桃”只是“水”的重复,是“水”的异体,不记录新词。(参见杨五铭《文字学》, 湖南人民出版社1986年10月第1版,第69页)按:“林”是记录方言词“水”的字,《说文·林部》:“林,二水也。 阙。”《集韵》在上声旨韵,之诔切,“闽人谓水曰林”。今福州话“水”读[tsui-],与“之诔切”相符。(参见陈 泽平《福州方言研究》,福建人民出版社1998年2月第1版,第99页) 会意字可以从不同的角度进行分类: 1.从会意字产生的时间先后来分,可以分为比形会意和比意会意。比形会意是通过构字偏旁的形象来会意的,比意 会意是通过构字偏旁独立成字时的字义来会意的。如“启”甲骨文作阳,用“又(手)”开“户”,是比形会意。“歪”, 以“不”“正”二字之文字意义来会意,是比意会意。一般来说,比形会意产生的时间比较早,晚出的会意字一般都是 比意会意。 2.从构成会意字之偏旁的相同与否来分类,可分为同体会意和异体会意。如“林”是同体会意,“相”是异体会意。 同体会意亦称“同文会意”,异体会意亦称“异文会意”。从数量上说,同体会意要比异体会意要少。 会意字的数量较之象形、指事要多得多。因为会意这种造字法可以济象形、指事之不足,一些比较复杂的动作、抽 象的名词如“爨”、“寒”等也都可以通过会意的方法来造字。下面我们以第二种分类的角度来举一些会意字的例 子…。 陆形声字(上) 一、形声字的定义和特点 许慎《说文解字·叙》:“形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。”段玉裁注:“事兼指事之事,象形之物,言 物亦事也。名即‘古曰名今曰字’之名。譬者,谕也,谕者,告也。以事为名,谓半义也:取譬相成,谓半声也。江河 之字,以水为名,譬其声如工、可,因取工、可成其名。”用通俗的话来说,形声字就是由形符和声符构成的合体字, 其形符是用与这个字所代表的词的意义相同或相类的字符来充当,其声符是用与这个字所代表的词的读音相同或相近的 字符来充当。比如“江”、“河”是水一类的事物,所以用“水”作它们的形符:“江”、“河”的读音如“工”、“可”, 所以就用“工”、“可”作它们的声符。当然这里的读音指的是造字时代的读音。“江”在上古属见母东部,“工”在 上古也属见母东部,二者同音,故“工”可作“江”的声符(闽方言保留古音,“江”、“工”二者在闽方言中至今尚 为同音字,可帮助我们验证之)。“河”在上古属厘母歌部,“可”在上古属溪母歌部,二者音近,故“可”作“河” 的声符。由于形声字的声符与字音相同或相近,所以形声字又叫“谐声字”。 由上可见,形声字的特点是: 1.它是合体字,这一点与会意字相同,与象形字、指事字相异。 2.它由形符和声符构成,形符表示意义类别,声符表示读音。有形符,说明形声字不单纯是表音字:有声符,说 明形声字具有表音的优越性,这是象形字、指事字和会意字都没有的,是形声字的独特之处。 二、形声字的优点 形声字的特点决定了形声字的优点。形声字的优点可以通过比较看出来。首先,我们把形声字与象形字、指事字和 会意字进行比较,可以看出,象形字、指事字和会意字都没有表音符号,形声字则有表音的声符,这使得字形与它所代 表的词在读音上能够联系起来,不仅见形而知义,而且见形而知音,大大缩小了字形与它所代表的词在读音上的矛盾, 这说明汉字在记录汉语时已经走上了音义兼表的路子。也就是说,形声字与象形字、指事字和会意字相比较,形声字具 10

10 刃( )在象形字“刀”的基础上增加一个指事符号表示刀锋之所在。 本( )《说文·木部》:“木下曰本,从木,一在其下。”本义是树根。木下的一点或一横表示树根之所在。后来“根” 和“本”构成一个同义复合词,意指“事物的根源或最重要的部分”等意思。 伍 会意字 许慎《说文解字·叙》:“会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也。”“比”本身就是一个会意字,意为“并”, “类”指字类,“合”指会合,“谊”同“义”,“指撝”即“指挥”,意为指向。所谓会意,是指把两个或两个以上 的构字符号(即形符或意符)合并在一起,并把它们的字义会合起来,出现一个新义的指向,记录一个新词。从这里可 以看出,会意字有两个特点: 1.会意字是合体字,是由两个或两个以上的字组成的,这些字独立出来都是独体字,都可自由运用。这是会意字和 象形字、指事字的区别。 2.会意字的字义是组成偏旁的意义的会合,记录一个新词。这个条件可以把会意字和重复的象形字区别开来。如 “淼”是“渺”的本字,会意,而“沝”只是“水”的重复,是“水”的异体,不记录新词。(参见杨五铭《文字学》, 湖南人民出版社 1986 年 10 月第 1 版,第 69 页)按:“沝”是记录方言词“水”的字,《说文·沝部》:“沝,二水也。 阙。”《集韵》在上声旨韵,之诔切,“闽人谓水曰沝”。今福州话“水”读[tsui┫],与“之诔切”相符。(参见陈 泽平《福州方言研究》,福建人民出版社 1998 年 2 月第 1 版,第 99 页) 会意字可以从不同的角度进行分类: 1.从会意字产生的时间先后来分,可以分为比形会意和比意会意。比形会意是通过构字偏旁的形象来会意的,比意 会意是通过构字偏旁独立成字时的字义来会意的。如“启”甲骨文作 ,用“又(手)”开“户”,是比形会意。“歪”, 以“不”“正”二字之文字意义来会意,是比意会意。一般来说,比形会意产生的时间比较早,晚出的会意字一般都是 比意会意。 2.从构成会意字之偏旁的相同与否来分类,可分为同体会意和异体会意。如“林”是同体会意,“相”是异体会意。 同体会意亦称“同文会意”,异体会意亦称“异文会意”。从数量上说,同体会意要比异体会意要少。 会意字的数量较之象形、指事要多得多。因为会意这种造字法可以济象形、指事之不足,一些比较复杂的动作、抽 象的名词如“爨”、“寒”等也都可以通过会意的方法来造字。下面我们以第二种分类的角度来举一些会意字的例 子……。 陆 形声字(上) 一、形声字的定义和特点 许慎《说文解字·叙》:“形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。”段玉裁注:“事兼指事之事,象形之物,言 物亦事也。名即‘古曰名今曰字’之名。譬者,谕也,谕者,告也。以事为名,谓半义也;取譬相成,谓半声也。江河 之字,以水为名,譬其声如工、可,因取工、可成其名。”用通俗的话来说,形声字就是由形符和声符构成的合体字, 其形符是用与这个字所代表的词的意义相同或相类的字符来充当,其声符是用与这个字所代表的词的读音相同或相近的 字符来充当。比如“江”、“河”是水一类的事物,所以用“水”作它们的形符;“江”、“河”的读音如“工”、“可”, 所以就用“工”、“可”作它们的声符。当然这里的读音指的是造字时代的读音。“江”在上古属见母东部,“工”在 上古也属见母东部,二者同音,故“工”可作“江”的声符(闽方言保留古音,“江”、“工”二者在闽方言中至今尚 为同音字,可帮助我们验证之)。“河”在上古属匣母歌部,“可”在上古属溪母歌部,二者音近,故“可”作“河” 的声符。由于形声字的声符与字音相同或相近,所以形声字又叫“谐声字”。 由上可见,形声字的特点是: 1.它是合体字,这一点与会意字相同,与象形字、指事字相异。 2.它由形符和声符构成,形符表示意义类别,声符表示读音。有形符,说明形声字不单纯是表音字;有声符,说 明形声字具有表音的优越性,这是象形字、指事字和会意字都没有的,是形声字的独特之处。 二、形声字的优点 形声字的特点决定了形声字的优点。形声字的优点可以通过比较看出来。首先,我们把形声字与象形字、指事字和 会意字进行比较,可以看出,象形字、指事字和会意字都没有表音符号,形声字则有表音的声符,这使得字形与它所代 表的词在读音上能够联系起来,不仅见形而知义,而且见形而知音,大大缩小了字形与它所代表的词在读音上的矛盾, 这说明汉字在记录汉语时已经走上了音义兼表的路子。也就是说,形声字与象形字、指事字和会意字相比较,形声字具