初步设计阶段 4初步设计阶段 4.1一般规定 4.1.1本阶段评价重点应为路线方案及其技术指标的运用情况、结构物布设的合理 性、交通工程及沿线设施建设规模的合理性等。 4.1.2应进行总体评价、比选方案评价和设计要素评价。比选方案评价应针对各同 深度比选方案进行,设计要素评价应针对推荐方案进行。 4.1.3依据本规范对公路项目进行初步设计阶段安全性评价,《公路项目安全性评 价报告》格式应符合本规范附录A的有关规定。 4.2评价方法 4.2.1比选方案评价宜采用经验分析法或安全检查清单等方法。 4.2.2设计要素评价可采用运行速度协调性分析等方法。 4.3总体评价 4.3.1应根据技术标准、地形、地质、气候条件、预测交通量及其交通组成、大型 构造物分布等,评价公路项目特点对交通安全的影响。 4.3.2改扩建公路利用既有公路的路段时,应根据既有公路运营状况、交通事故等, 分析该路段的特点,并按现行技术标准对利用路段的设计指标进行评价。 4.3.3应对工程可行性研究批复中与交通安全相关意见的执行情况进行核查。 4.3.4当工程可行性研究阶段进行过安全性评价时,应对安全性评价意见的响应情 况进行核查。 -5-

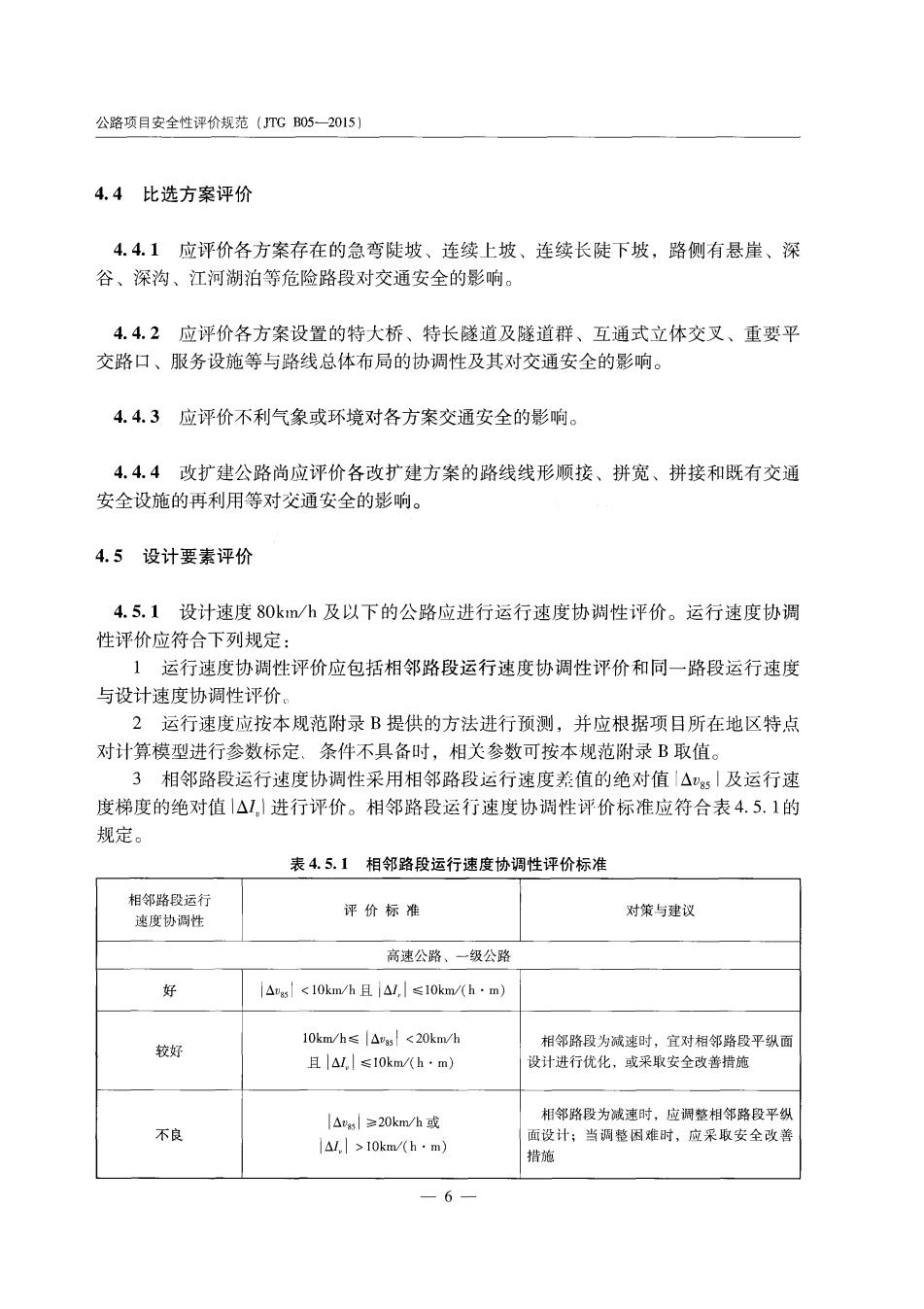

公路项目安全性评价规范(JTGB05-2015) 4.4比选方案评价 4.4.1应评价各方案存在的急弯陡坡、连续上坡、连续长陡下坡,路侧有悬崖、深 谷、深沟、江河湖泊等危险路段对交通安全的影响。 4.4.2应评价各方案设置的特大桥、特长隧道及隧道群、互通式立体交叉、重要平 交路口、服务设施等与路线总体布局的协调性及其对交通安全的影响。 4.4.3应评价不利气象或环境对各方案交通安全的影响。 4.4.4改扩建公路尚应评价各改扩建方案的路线线形顺接、拼宽、拼接和既有交通 安全设施的再利用等对交通安全的影响。 4.5设计要素评价 4.5.1设计速度80k/h及以下的公路应进行运行速度协调性评价。运行速度协调 性评价应符合下列规定: 】运行速度协调性评价应包括相邻路段运行速度协调性评价和同一路段运行速度 与设计速度协调性评价。 2运行速度应按本规范附录B提供的方法进行预测,并应根据项目所在地区特点 对计算模型进行参数标定、条件不具备时,相关参数可按本规范附录B取值。 3相邻路段运行速度协调性采用相邻路段运行速度差值的绝对值△5|及运行速 度梯度的绝对值△1,进行评价。相邻路段运行速度协调性评价标准应符合表4.5.1的 规定 表4.5.1相邻路段运行速度协调性评价标准 相邻路段运行 评价标准 对策与建议 速度协调性 高速公路、一级公路 △s<1okm/h且A1,|≤10km/(h·m) 较好 10km/h≤s<20km/h 且,|≤1okm/(h·m) |△≥20km/h或 相邻路段为战速时,应调整相邻路段平纵 不良 设计;当调整因难时,应采取安全改善 △/.>10km/(h·m) 措 -6

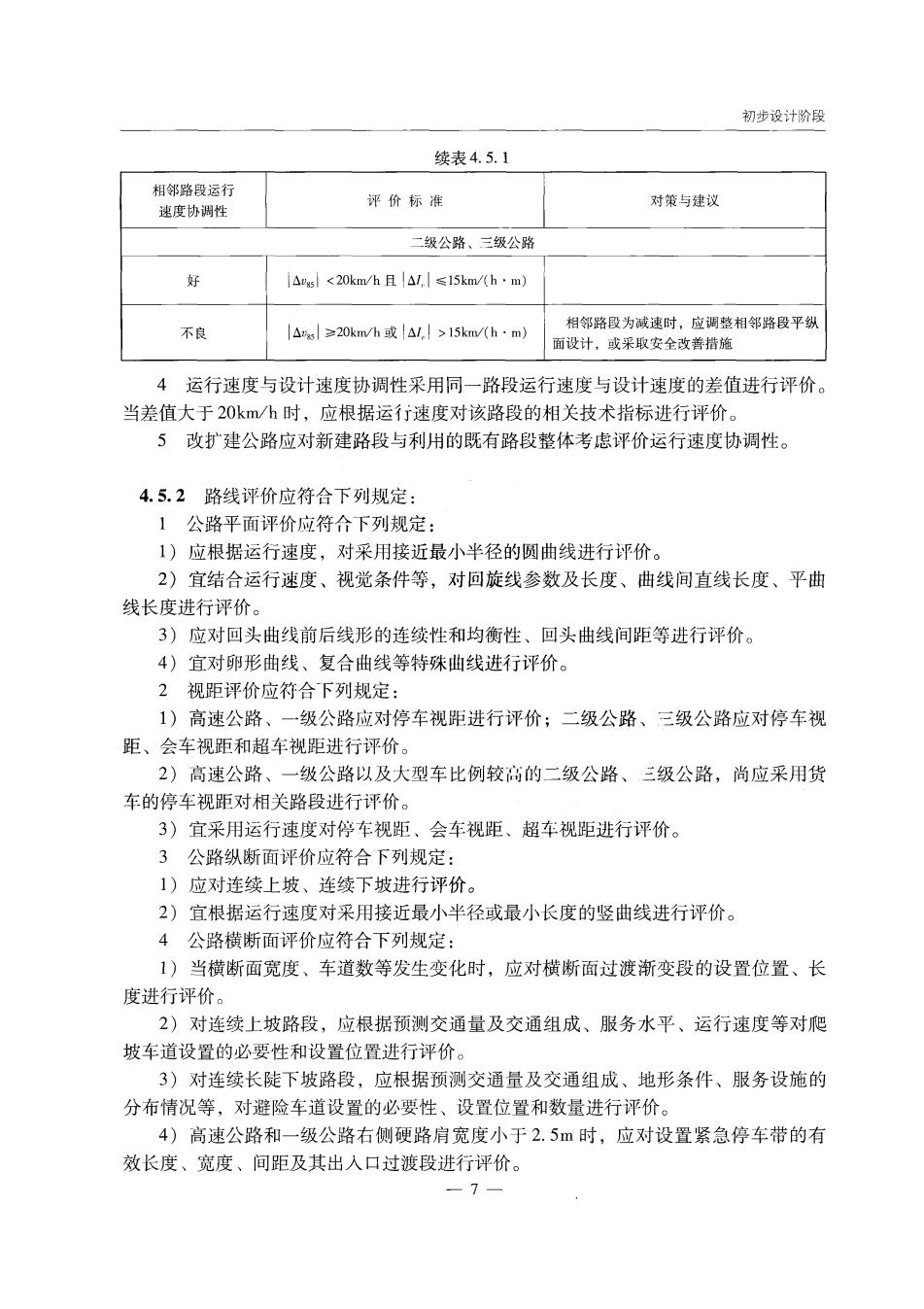

初步设计阶段 续表4.5.1 相邻路段运行 速度协调性 评价标准 对策与建议 二级公路、三级公路 好 △sl<20km/h且△1,≤15km/(h·m 不良 |△≥20kmh或△,|>15kmv(h·m) 相邻路段为减速时,应调整相邻路段平纵 面设计,或采取安金改善措裤 4运行速度与设计速度协调性采用同一路段运行速度与设计速度的差值进行评价。 当差值大于20k/h时,应根据运行速度对该路段的相关技术指标进行评价。 5改扩建公路应对新建路段与利用的既有路段整体考虑评价运行速度协调性。 4.5.2路线评价应符合下列规定: 1公路平面评价应符合下列规定: 1)应根据运行速度,对采用接近最小半径的圆曲线进行评价。 2)宜结合运行速度、视觉条件等,对回旋线参数及长度、曲线间直线长度、平曲 线长度进行评价。 3)应对回头曲线前后线形的连续性和均衡性、回头曲线间距等进行评价。 4)宜对卵形曲线、复合曲线等特殊曲线进行评价。 2视距评价应符合下列规定: 1)高速公路、一级公路应对停车视距进行评价;二级公路、三级公路应对停车视 距、会车视距和超车视距进行评价。 2)高速公路、 一级公路以及大型车比例较高的二级公路、三级公路,尚应采用货 车的停车视距对相关路段进行评价。 3)宜采用运行速度对停车视距、会车视距、超车视距进行评价。 3公路纵断面评价成符合下列规定: 1)应对连续上坡、连续下坡进行评价。 2)宜根据运行速度对采用接近最小半径或最小长度的竖曲线进行评价。 4公路横断面评价应符合下列规定: 1)当横断面宽度、车道数等发生变化时,应对横惭面过渡渐变段的设置位置、长 度进行评价。 2)对连续上坡路段,应根据预测交通量及交通组成、服务水平、运行速度等对爬 坡车道设置的必要性和设置位置进行评价。 3)对连续长陡下坡路段,应根据预测交通量及交通组成、地形条件、服务设施的 分布情况等,对避险车道设置的必要性、设置位置和数量进行评价。 4)高速公路和一级公路右侧硬路肩宽度小于2.5m时,应对设置紧急停车带的有 效长度、宽度、间距及其出入口过渡段进行评价。 7

公路项目安全性评价规范(TGB05一2015 5)非机动车和行人交通需求大的路段,宜对其路侧干扰情况、非机动车道和人行 道设置情况进行评价。 6)非机动车、行人密集的公路和城市出入口的公路,宜评价混合交通对交通安全 的影响。 5改扩建公路尚应对主线分、合流的位置及其车道数平衡进行评价。 4.5.3路侧评价应符合下列规定: 1应根据运行速度,对路侧净区宽度和路侧危险程度进行评价。路侧净区宽度可 按本规范附录C中提供的方法进行确定。 2应对是否采取路侧防护或玫移路测章碍物等处理措施进行评价。 4.5.4桥梁评价应符合下列规定: 1应结合桥位条件评价桥梁引线及桥梁路段的线形设计对交通安全的影响。 2当桥粱引线横晰面宽度与桥梁横断面宽度不同时,应对设置衔接过渡段及过渡 段长度进行评价。 3当长大桥梁未设置硬路肩时,应根据交通安全需要对设置紧急停车带的必要性 进行评价。 4上跨桥梁应评价桥梁嫩台及上部结构对视距的影响 4.5.5隧道评价应符合下列规定: 1宜采用运行速度对隧道洞口内外的线形一致性进行评价。 2当隧道洞口设置竖曲线时,应评价其对排水的影响。 3应对隧道洞口外接线横断面与隧道横断面的衔接过渡方式进行评价。 4应采用运行速度对曲线隧道的视距进行评价 5应评价洞口朝向、洞门形式等对交通安全的影响。 6改扩建公路隧道评价尚应符合下列规定: 1)利用既有公路隧道时,应根据交通事故统计数据,分析事故原因,判定事故与 隧道线形、土建工程、交通工程及附属设施的相关性。 2)当提高设计速度时,应评价利用的既有公路隧道建筑限界对交通安全的影响。 4.5.6互通式立体交叉评价应符合下列规定: 1应根据交叉公路地形、主线及被交道路平面和纵面线形指标,以及转向交通量 等因素,对互通式立体交叉选址及形式进行评价。 2应对互通式立体交叉之间的间距及互通式立体交叉与服务区、隧道、主线收费 站等之间的间距进行评价。 3应根据相交公路等级、转向交通量、地形条件、收费方式等,对互通式立体交 叉出、入口形式进行评价。 8

初步设计阶段 4当主线运行速度与设计速度差值大于20km/h时,应按运行速度对互通式立体 交叉的视距、相邻出入口间距和加减速车道长度等进行评价 5可根据互通式立体交叉规模、交通量等,对通行能力和服务水平等进行评价。 6改扩建公路的互通式立体交叉评价尚应符合下列规定: 1)拟新增互通式立体交叉时,应对新增互通式立体交叉与其他设施或构造物的间 距进行评价。 2)改扩建互通式立体交叉时,应根据预测交通量、交通事故调查情况等,对改护 建方案进行评价。 4.5.7平面交叉评价应符合下列规定: 1应根据地形、主线平面和纵面线形、路网布局及交叉公路状况等,对平面交叉 位置及间距进行评价。间距较小的平面交叉尚应对合并设置的可行性进行评价。 2应根据转向交通量大小、交叉公路等级、交通管理方式以及相邻道路的分布情 况等,对平面交叉的形式进行评价。 3应按运行速度对采取的速度控制和交通管理措施进行评价。 4应结合交通管理方式和运行速度,对平面交叉通视三角区的通视情况进行评价。 4.5.8交通工程及沿线设施评价应符合下列规定: 1应根据交通量及交通组成、线形条件、运行速度、气候条件等因素,对安全设 施中标志、标线、护栏、视线诱导设施、防眩设施等的设计原则、设置类型等与主体工 程的适应性进行评价。 2服务区、停车区评价应符合下列规定: 1)应根据沿线服务设施的总体布局、交通量及交通组成、重要构造物、连续纵坡 等,对服务区、停车区的位置和间距进行评价。 2)应根据交通量及交通组成、规划占地等,对服务区、停车区的规模进行评价。 3)应采用运行速度,对服务区、停车区匝道出人口线形、视距、加(减)速车道 长度等进行评价。 3收费站评价应符合下列规定: 1)应根据地形条件,交通量及交通组成,匝道收费站与匝道分流点、合流点、平 交口的间距,主线收费站与隧道的间距等,对收费站设置位置进行评价。 2)位于连续长陡下坡坡底、匝道坡底、急弯后的收费站,应对调整其位置的可能 性进行评价。条件受限时,应对安全防护设施和速度控制设施进行评价。 3)应按大型车运行速度及大型车停车视距对主线收费站和匝道收费站路段的通视 情况进行评价。 4应对检查站、超限检测站等设施的设置位置、视距及出入口等进行评价。 5应根据公路等级、交通量及其组成、重要构造物、气象灾害多发路段的分布, 连续纵坡等,并考虑互联网及可持续发展的要求,对监控设施的设计原则、设置数量