第六届全国大学生结构设计竞赛赛题 1.命题背景 吊脚楼是我国传统山地民居中的典型形式。这种建筑依山就势,因地制宜,在今天仍然具有极强的 适应性和顽强的生命力。这些建筑既是我中华民族久远历史文化传承的象征,也是我们的先辈们巧夺天 工的聪明智慧和经验技能的充分体现。 重庆地区位于三峡库区,旧式民居中吊脚楼建筑比比皆是。近年来的工程实践和科学研究表明,这 类建筑易于遭受到地震、大雨诱发泥石流、滑坡等地质灾害而发生破坏。自然灾害是这种建筑的天敌。 相对于地震、火灾等灾害而言,重庆地区由于地形地貌特征的影响,出现泥石流、滑坡等地质灾害 的频率更大。因此,如何提高吊脚楼建筑抵抗这些地质灾害的能力,是工程师们应该想方设法去解决的 问题。本次结构设计竞赛以吊脚楼建筑抵抗泥石流、滑坡等地质灾害为题目,具有重要的现实意义和工 程针对性。 2.赛题概述 本次竞赛的题目考虑到可操作性,以质量球模拟泥石流或山体滑坡,撞击一个四层的吊脚楼框架结 构模型的一层楼面,如图2.1所示。四层吊脚楼框架结构模型由参赛各队在规定的12小时内现场完成。 模型各层楼面系统承受的竖向荷载由附加配重钢板或配重铅块实现。主办方提供器材将模型与加载装置 连接固定(加载台座倾角均为0=30°),并提供统一的测量工具对模型的性能进行测试。 模型部分(含部分加载装置) 加载台座 100 a 中 配重M 1 不锈钢半圆滑槽 1魔 配重M. 18 加速度传感器 函 配重M 回中 后固定板 螺杆 前撞击板 钢架A 钢架B 螺杆 oT 。▣ 弹簧 钢底座 383 10 460 637 400 899 400 3189 图2.1.第六届全国大学生结构设计竞赛赛题简图

第六届全国大学生结构设计竞赛赛题 1.命题背景 吊脚楼是我国传统山地民居中的典型形式。这种建筑依山就势,因地制宜,在今天仍然具有极强的 适应性和顽强的生命力。这些建筑既是我中华民族久远历史文化传承的象征,也是我们的先辈们巧夺天 工的聪明智慧和经验技能的充分体现。 重庆地区位于三峡库区,旧式民居中吊脚楼建筑比比皆是。近年来的工程实践和科学研究表明,这 类建筑易于遭受到地震、大雨诱发泥石流、滑坡等地质灾害而发生破坏。自然灾害是这种建筑的天敌。 相对于地震、火灾等灾害而言,重庆地区由于地形地貌特征的影响,出现泥石流、滑坡等地质灾害 的频率更大。因此,如何提高吊脚楼建筑抵抗这些地质灾害的能力,是工程师们应该想方设法去解决的 问题。本次结构设计竞赛以吊脚楼建筑抵抗泥石流、滑坡等地质灾害为题目,具有重要的现实意义和工 程针对性。 2.赛题概述 本次竞赛的题目考虑到可操作性,以质量球模拟泥石流或山体滑坡,撞击一个四层的吊脚楼框架结 构模型的一层楼面,如图 2.1 所示。四层吊脚楼框架结构模型由参赛各队在规定的 12 小时内现场完成。 模型各层楼面系统承受的竖向荷载由附加配重钢板或配重铅块实现。主办方提供器材将模型与加载装置 连接固定(加载台座倾角均为 o = 30 ),并提供统一的测量工具对模型的性能进行测试。 图 2.1.第六届全国大学生结构设计竞赛赛题简图 配重 M1 配重 M2 配重 M2 后固定板 前撞击板 螺杆 钢底座 钢架 A 钢架 B 不锈钢半圆滑槽 模型部分(含部分加载装置) 加载台座 加速度传感器 螺杆 弹簧

3.模型要求 190 配重M, 180 180 h 配重M2 模型平面尺寸要求示意图 180 h 配重M2 H 后固定板 h 弹簧 螺杆 前撞击板 要求平整,且与 f 要求平整,且与前撞 后固定板端头 有效接触面积 击板端头有效接触 弹簧 螺杆 面积不小于200mm2 不小于200mm h 允许固 底板 定区域 厨 40.250 40 图3.1.模型要求示意图 底板示意图 图3.1模型设计参数取值表 9 30° Lo ≥200m H 1000±15mm ≤240mwm 配重M为规定尺寸的钢 h 220±5mm M 20kg~60kg 板或者铅块,具体规格与 安装详见4.3 340±10mm M2 约为2.5kg 配重M,为规定尺寸的钢

3.模型要求 图 3.1.模型要求示意图 图 3.1 模型设计参数取值表 q o 30 L0 200mm —— H 1000 15 mm L 240mm —— h 220 5 mm M1 20 ~60 kg kg 配重 M1 为规定尺寸的钢 板或者铅块,具体规格与 安装详见 4.3 j h 340 10 mm M2 约为2.5kg 配重M2 为规定尺寸的钢 q 配重 M1 配重 M2 配重 M2 前撞击板 后固定板 底板 模型平面尺寸要求示意图 要求平整,且与前撞 击板端头有效接触 面积不小于 2 200mm 要求平整,且与 后固定板端头 有效接触面积 不小于 2 200mm 底板示意图 允许固 定区域 弹簧 螺杆 弹簧 螺杆

板。 模型一层加载装置质量,约 ho 一层楼面不再附加配重, ≥200mm 加载装置质量以现场称 为2kg~3kg 量结果为准。 3.1.模型的楼层数:模型为四层吊脚楼(一层吊脚层+三层建筑使用层),模型应具有4个楼面(含 顶层屋面),每一个楼面的范围须通过设置于边缘的梁予以明确定义。 3.2.几何尺寸要求 (1)平面尺寸要求:建筑模型楼层净面积L。×L。≥200mm×200mm,建筑模型外包面积 L×L≤240mmm×240mm。与撞击方向垂直的模型立面柱子的轴心距为220wm±5wm。 (2)竖向尺寸要求:楼面层层高h=220wm±5wm,楼面层净高h,≥200mm。吊脚层长柱高度 h,=340mm±10mm,其净高不得小于310m,其净高范围内(柱身范围内)不得设置任何侧向约束。 柱脚加劲肋不影响计算楼层高度。模型总高度H=1000mmm±15mm。 (3)其他尺寸要求:竖向承重构件允许变截面,但需保持竖向承重构件上下连续,所有受力构件截面 长边(或者直径)均不得大于25mm。 3.3.建筑使用要求:楼面层需满足基本的建筑使用要求,应具有足够的承载刚度,楼面层配重放置于 楼面几何中心处。在模型内部,楼层之间(底部吊脚层除外)不能设置任何妨碍房屋使用功能(指建筑 使用空间要求)的构件。 3.4.模型固定及加载要求 (1)模型固定要求:结构模型固定于330m×330mm的正方形底板上,结构底部固定点位置必须在底 板上的限制区域内(图3.1底板阴影区域内),不得越界。各队在主办方监督下统一安装底板,模型底 部可以使用由主办方提供的热熔胶与底板连接,也可自行使用502胶水连接(除此以外不得使用超出规 定的其他材料或者工具)。连接时,不允许对底板做任何开洞,切割,打磨,刮擦。柱脚埋入热熔胶区 域不得超过10m(注意:因模型底部固定而增加的质量,需计入模型自重)。 (2)模型加载要求:模型一层楼面承受撞击,前撞击板和后固定板必须与结构竖向承重构件在一层楼 面区有效接触。一层楼面与撞击方向垂直的两个立面需保持平整,不得妨碍前撞击板和后固定板的安装。 前撞击板和后固定板与一层楼面处的竖向承重构件的总有效接触面积不得小于400mm2.(详见图4.3.2) 4.模型的加载与测量 4.1.加载装置:加载台座,配重钢板(180m×180mwm×5wm)或者配重铅块,撞击质量球(约3kg), 前撞击板,后固定板,螺杆,螺栓,弹簧。 4.2.测量装置:卷尺,电子称,加速度传感器,记号笔

板。 0 h 200mm M3 模型一层加载装置质量,约 为 2 ~ 3 kg kg 一层楼面不再附加配重, 加载装置质量以现场称 量结果为准 。 3.1.模型的楼层数:模型为四层吊脚楼(一层吊脚层+三层建筑使用层),模型应具有 4 个楼面(含 顶层屋面),每一个楼面的范围须通过设置于边缘的梁予以明确定义。 3.2.几何尺寸要求 (1)平面尺寸要求:建筑模型楼层净面积 0 0 L L mm mm 200 200 ,建筑模型外包面积 L L mm mm 240 240 。与撞击方向垂直的模型立面柱子的轴心距为 220 5 mm mm 。 (2)竖向尺寸要求:楼面层层高 h mm mm = 220 5 ,楼面层净高 0 h mm 200 。吊脚层长柱高度 340 10 j h mm mm = ,其净高不得小于 310mm,其净高范围内(柱身范围内)不得设置任何侧向约束。 柱脚加劲肋不影响计算楼层高度。模型总高度 H mm mm = 1000 15 。 (3)其他尺寸要求:竖向承重构件允许变截面,但需保持竖向承重构件上下连续,所有受力构件截面 长边(或者直径)均不得大于 25mm。 3.3.建筑使用要求:楼面层需满足基本的建筑使用要求,应具有足够的承载刚度,楼面层配重放置于 楼面几何中心处。在模型内部,楼层之间(底部吊脚层除外)不能设置任何妨碍房屋使用功能(指建筑 使用空间要求)的构件。 3.4.模型固定及加载要求 (1)模型固定要求:结构模型固定于 330 330 mm mm 的正方形底板上,结构底部固定点位置必须在底 板上的限制区域内(图 3.1 底板阴影区域内),不得越界。各队在主办方监督下统一安装底板,模型底 部可以使用由主办方提供的热熔胶与底板连接,也可自行使用 502 胶水连接(除此以外不得使用超出规 定的其他材料或者工具)。连接时,不允许对底板做任何开洞,切割,打磨,刮擦。柱脚埋入热熔胶区 域不得超过 10mm (注意:因模型底部固定而增加的质量,需计入模型自重)。 (2)模型加载要求:模型一层楼面承受撞击,前撞击板和后固定板必须与结构竖向承重构件在一层楼 面区有效接触。一层楼面与撞击方向垂直的两个立面需保持平整,不得妨碍前撞击板和后固定板的安装。 前撞击板和后固定板与一层楼面处的竖向承重构件的总有效接触面积不得小于 2 400mm 。(详见图 4.3.2) 4.模型的加载与测量 4.1.加载装置:加载台座,配重钢板( 180 180 5 mm mm mm )或者配重铅块,撞击质量球(约 3kg ), 前撞击板,后固定板,螺杆,螺栓,弹簧。 4.2.测量装置:卷尺,电子称,加速度传感器,记号笔

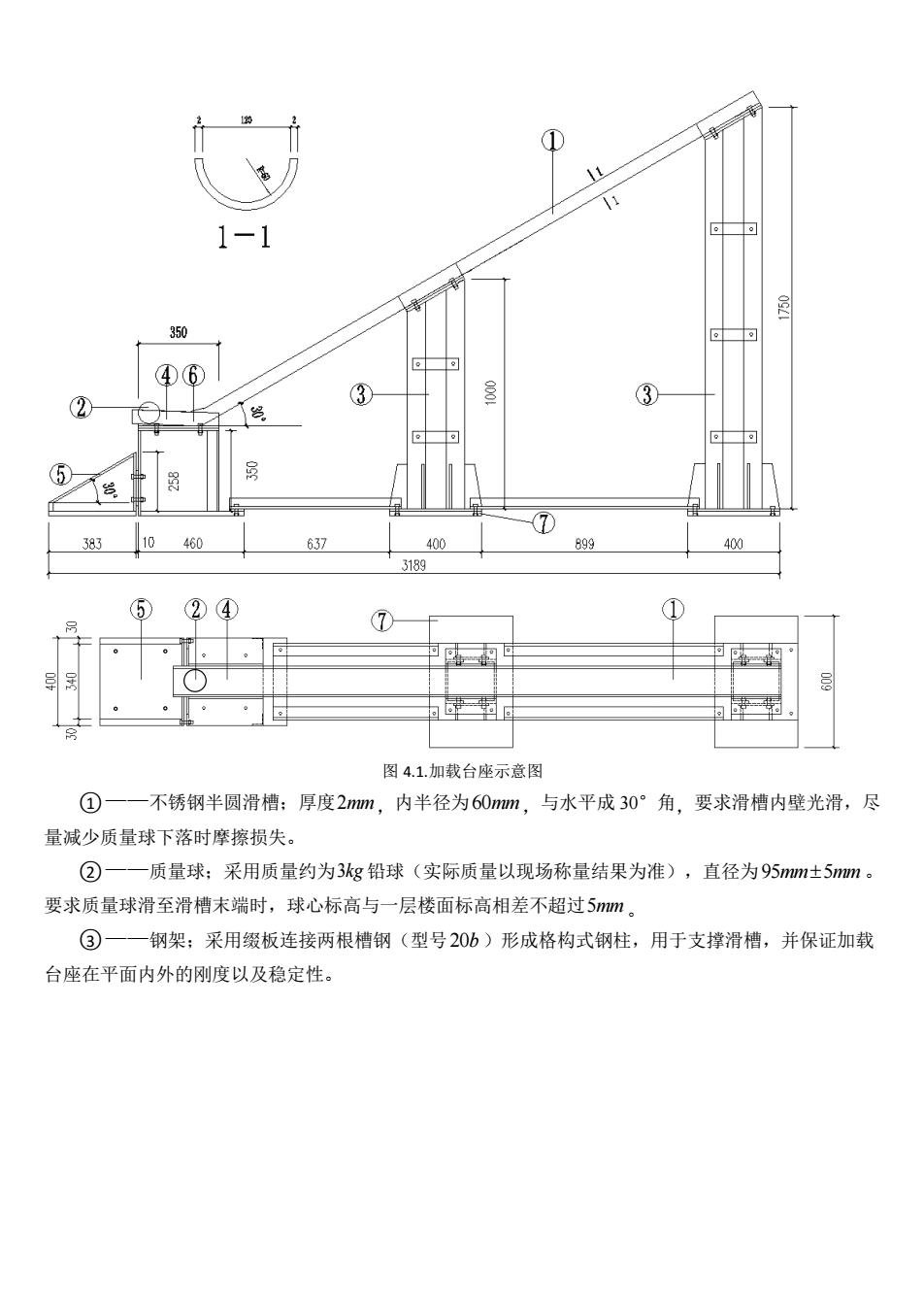

1-1 三 350 ④⑥ ② ③ ③ 房 ⑦ 383 10 460 637 400 899 400 3189 5) ②④ (⑦ 层 图4.1.加载台座示意图 ① 一一不锈钢半圆滑槽:厚度2m,内半径为60mm,与水平成30°角,要求滑槽内壁光滑,尽 量减少质量球下落时摩擦损失。 ② 一一质量球;采用质量约为3kg铅球(实际质量以现场称量结果为准),直径为95m±5mm。 要求质量球滑至滑槽末端时,球心标高与一层楼面标高相差不超过5m。 ③一一钢架:采用缀板连接两根槽钢(型号20b)形成格构式钢柱,用于支撑滑槽,并保证加载 台座在平面内外的刚度以及稳定性

图 4.1.加载台座示意图 ○1 ——不锈钢半圆滑槽;厚度 2mm,内半径为 60mm,与水平成 30°角,要求滑槽内壁光滑,尽 量减少质量球下落时摩擦损失。 ○2 ——质量球;采用质量约为 3kg 铅球(实际质量以现场称量结果为准),直径为 95 5 mm mm 。 要求质量球滑至滑槽末端时,球心标高与一层楼面标高相差不超过 5mm。 ○3 ——钢架;采用缀板连接两根槽钢(型号 20b )形成格构式钢柱,用于支撑滑槽,并保证加载 台座在平面内外的刚度以及稳定性

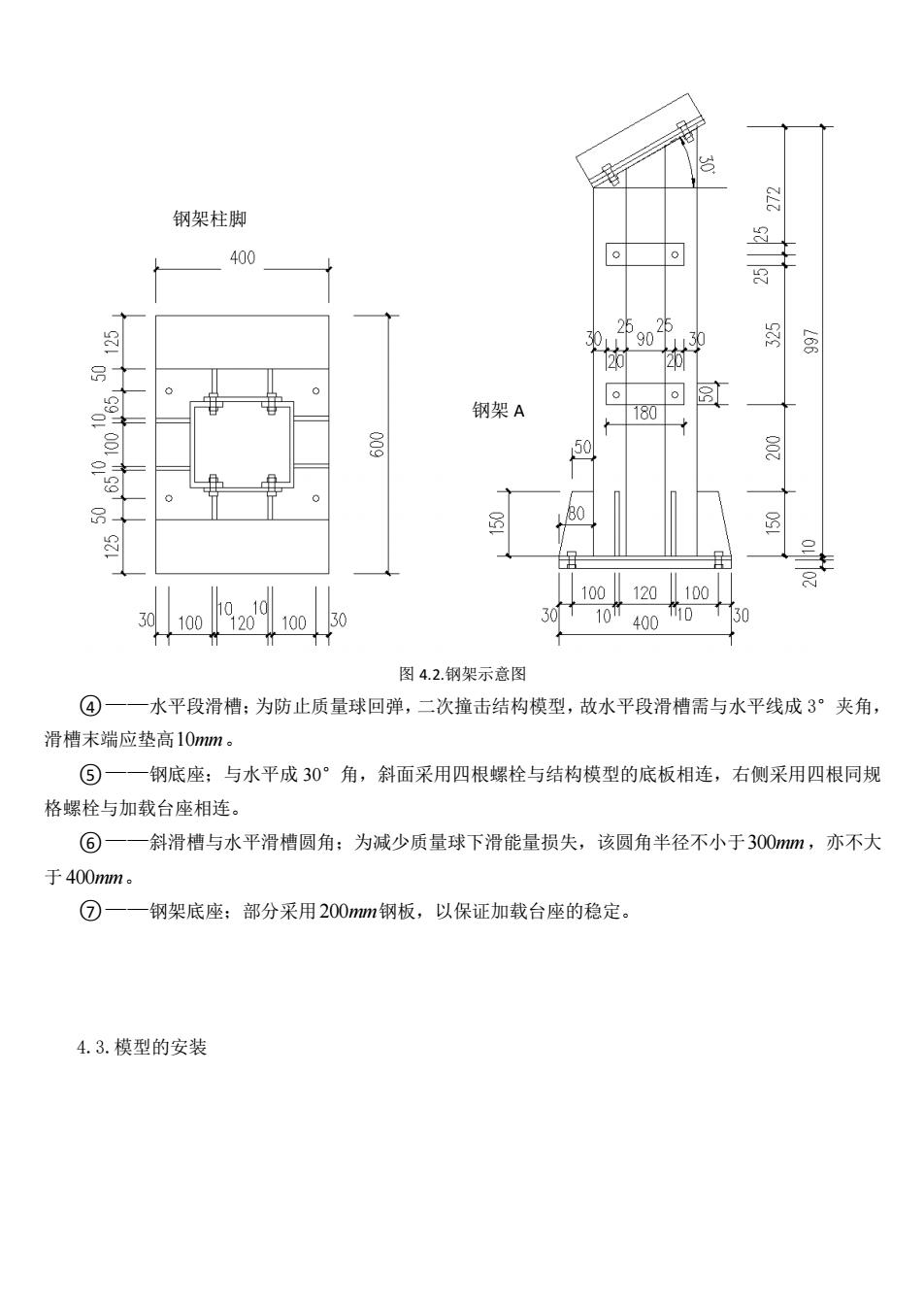

钢架柱脚 400 25 26 30 90 多 120 0 8 钢架A 180 品 50 3 0 0 100 120 100 30 100 30 20 100 30 10" 400 10 30 图4.2.钢架示意图 ④ 水平段滑槽:为防止质量球回弹,二次撞击结构模型,故水平段滑槽需与水平线成3°夹角, 滑槽末端应垫高10m。 ⑤—— 钢底座;与水平成30°角,斜面采用四根螺栓与结构模型的底板相连,右侧采用四根同规 格螺栓与加载台座相连。 ⑥一一斜滑槽与水平滑槽圆角;为减少质量球下滑能量损失,该圆角半径不小于300m,亦不大 于400m。 ⑦一一钢架底座;部分采用200m钢板,以保证加载台座的稳定。 4.3.模型的安装

图 4.2.钢架示意图 ○4 ——水平段滑槽;为防止质量球回弹,二次撞击结构模型,故水平段滑槽需与水平线成 3°夹角, 滑槽末端应垫高 10mm。 ○5 ——钢底座;与水平成 30°角,斜面采用四根螺栓与结构模型的底板相连,右侧采用四根同规 格螺栓与加载台座相连。 ○6 ——斜滑槽与水平滑槽圆角;为减少质量球下滑能量损失,该圆角半径不小于 300mm ,亦不大 于 400mm。 ○7 ——钢架底座;部分采用 200mm 钢板,以保证加载台座的稳定。 4.3.模型的安装 钢架 A 钢架柱脚