南京航空航天大学硕士学位论文 图清单 图2.1东亚飞蝗 .5 图2.2蝗虫腿结构示意图 .6 图2.3蝗虫胫节和跗节连接关节示意图. .6 图2.4蝗虫跗节正视图和垫子微观形貌, .7 图2.5蝗虫斜面抓附测试系统示意图 .8 图2.6蝗虫跳跃力与行为测试系统.… 9 图2.7实验用超景深三维显微镜与粗糙度测试仪 9 图2.8蝗虫粗糙斜面抓附流程 10 图2.9蝗虫跳跃实验流程 11 图3.1蝗虫斜面脱附角及抓附力测试. 15 图3.2砂纸表面形貌与脚爪尖端对比图, 1 图3.3蝗虫在粗糙斜面的身体抓附形态 18 图3.4蝗虫在粗糙斜面的跗节抓附形态 .19 图3.5蝗虫斜面抓附模型 图3.6模型抓附力计算结果 23 图4.1蝗虫脚爪与颗粒接触模型 25 图4.2摩擦角与摩擦锥.… 26 图4.3脚爪切向力和法向力随,的变化曲线 30 图4.4抓附力随a,的变化曲线.… 30 图4.5脚爪切向力和法向力随a,的变化曲线 31 图4.6抓附力随B2角的变化曲线. 31 图4.7脚爪的切向和法向力随B角的变化曲线 图4.8抓附力随X方向外力的变化曲线 32 图4.9脚爪的切向和法向力随X方向外力的变化曲线 33 图4.10抓附力随Y方向外力的变化曲线… 33 图4.11脚爪切向和法向力随Y方向外力的变化曲线 34 图4.12抓附力随Z方向外力的变化曲线… 34 图4.13脚爪切向和法向力随Z方向外力的变化曲线 35 图4.14抓附力随X方向弯矩的变化曲线… 好 图4.15脚爪切向和法向力随X方向力矩的变化曲线 36

南京航空航天大学硕士学位论文 v 图清单 图 2. 1 东亚飞蝗 ...........................................................................................................................5 图 2. 2 蝗虫腿结构示意图............................................................................................................6 图 2. 3 蝗虫胫节和跗节连接关节示意图....................................................................................6 图 2. 4 蝗虫跗节正视图和垫子微观形貌....................................................................................7 图 2. 5 蝗虫斜面抓附测试系统示意图........................................................................................8 图 2. 6 蝗虫跳跃力与行为测试系统............................................................................................9 图 2. 7 实验用超景深三维显微镜与粗糙度测试仪....................................................................9 图 2. 8 蝗虫粗糙斜面抓附流程..................................................................................................10 图 2. 9 蝗虫跳跃实验流程..........................................................................................................11 图 3. 1 蝗虫斜面脱附角及抓附力测试......................................................................................15 图 3. 2 砂纸表面形貌与脚爪尖端对比图..................................................................................17 图 3. 3 蝗虫在粗糙斜面的身体抓附形态..................................................................................18 图 3. 4 蝗虫在粗糙斜面的跗节抓附形态..................................................................................19 图 3. 5 蝗虫斜面抓附模型..........................................................................................................21 图 3. 6 模型抓附力计算结果......................................................................................................23 图 4. 1 蝗虫脚爪与颗粒接触模型..............................................................................................25 图 4. 2 摩擦角与摩擦锥..............................................................................................................26 图 4. 3 脚爪切向力和法向力随 αh 的变化曲线.........................................................................30 图 4. 4 抓附力随 αr 的变化曲线.................................................................................................30 图 4. 5 脚爪切向力和法向力随 αh 的变化曲线.........................................................................31 图 4. 6 抓附力随 βh 角的变化曲线.............................................................................................31 图 4. 7 脚爪的切向和法向力随 βh 角的变化曲线.....................................................................32 图 4. 8 抓附力随 X 方向外力的变化曲线.................................................................................32 图 4. 9 脚爪的切向和法向力随 X 方向外力的变化曲线.........................................................33 图 4. 10 抓附力随 Y 方向外力的变化曲线...............................................................................33 图 4. 11 脚爪切向和法向力随 Y 方向外力的变化曲线...........................................................34 图 4. 12 抓附力随 Z 方向外力的变化曲线 ...............................................................................34 图 4. 13 脚爪切向和法向力随 Z 方向外力的变化曲线 ...........................................................35 图 4. 14 抓附力随 X 方向弯矩的变化曲线...............................................................................35 图 4. 15 脚爪切向和法向力随 X 方向力矩的变化曲线...........................................................36

蝗虫抓附及跳跃的运动力学测试与建模分析 图5.1蝗虫起跳过程侧视图.37 图5.2蝗虫弹跳运动反力时间曲线图 38 图5.3“触发”过程中五条典型的仰角时间曲线图…39 图5.4压缩阶段后腿运动的俯视图. 40 图5.5后腿的水平冲量方向与最终跳跃方向关系曲线图 40 图5.6压缩和触发阶段蝗虫跳跃方向图 ..41 图5.7后腿模型侧视图 42 图5.8蝗虫跳跃方向与两后腿水平冲量差值的关系.44 vi

蝗虫抓附及跳跃的运动力学测试与建模分析 vi 图 5. 1 蝗虫起跳过程侧视图......................................................................................................37 图 5. 2 蝗虫弹跳运动反力时间曲线图......................................................................................38 图 5. 3 “触发”过程中五条典型的仰角时间曲线图 ...................................................................39 图 5. 4 压缩阶段后腿运动的俯视图..........................................................................................40 图 5. 5 后腿的水平冲量方向与最终跳跃方向关系曲线图......................................................40 图 5. 6 压缩和触发阶段蝗虫跳跃方向图..................................................................................41 图 5. 7 后腿模型侧视图..............................................................................................................42 图 5. 8 蝗虫跳跃方向与两后腿水平冲量差值的关系..............................................................44

南京航空航天大学硕士学位论文 表清单 表3.1侧向抓附力与法向抓附力比值在不同砂纸表面上的T检验.16 表5.1弹跳力最大值和仰角及其差异性检验(N=16) 39 表5.2重力冲量和单腿的冲量 39 表5.3力学分析中使用变量的物理意义 42 vi

南京航空航天大学硕士学位论文 vii 表清单 表 3. 1 侧向抓附力与法向抓附力比值在不同砂纸表面上的 T 检验......................................16 表 5. 1 弹跳力最大值和仰角及其差异性检验(N=16)..........................................................39 表 5. 2 重力冲量和单腿的冲量..................................................................................................39 表 5. 3 力学分析中使用变量的物理意义..................................................................................42

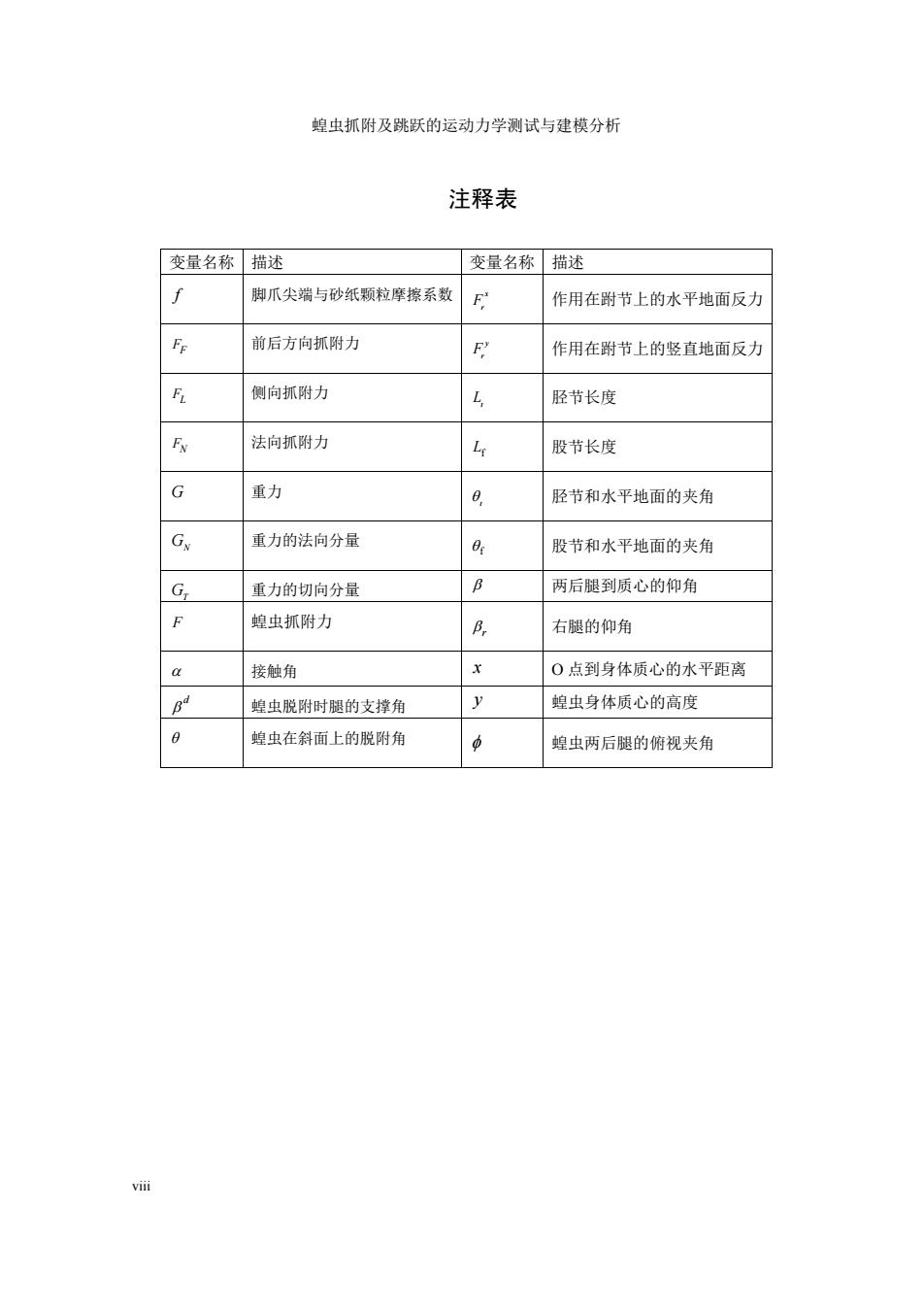

蝗虫抓附及跳跃的运动力学测试与建模分析 注释表 变量名称 描述 变量名称 描述 脚爪尖端与砂纸颗粒摩擦系数 F 作用在跗节上的水平地面反力 前后方向抓附力 F 作用在跗节上的竖直地面反力 F 侧向抓附力 胫节长度 法向抓附力 r 股节长度 G 重力 8. 胫节和水平地面的夹角 Gx 重力的法向分量 0r 股节和水平地面的夹角 G 重力的切向分量 B 两后腿到质心的仰角 内 蝗虫抓附力 B 右腿的仰角 接触角 x O点到身体质心的水平距离 Ba 蝗虫脱附时腿的支撑角 y 蝗虫身体质心的高度 蝗虫在斜面上的脱附角 蝗虫两后腿的俯视夹角 viii

蝗虫抓附及跳跃的运动力学测试与建模分析 viii 注释表 变量名称 描述 变量名称 描述 f 脚爪尖端与砂纸颗粒摩擦系数 x r F 作用在跗节上的水平地面反力 F F 前后方向抓附力 y r F 作用在跗节上的竖直地面反力 L F 侧向抓附力 t L 胫节长度 N F 法向抓附力 f L 股节长度 G 重力 t 胫节和水平地面的夹角 GN 重力的法向分量 f 股节和水平地面的夹角 GT 重力的切向分量 两后腿到质心的仰角 F 蝗虫抓附力 r 右腿的仰角 接触角 x O 点到身体质心的水平距离 d 蝗虫脱附时腿的支撑角 y 蝗虫身体质心的高度 蝗虫在斜面上的脱附角 蝗虫两后腿的俯视夹角

南京航空航天大学硕士学位论文 第一章绪论 1.1引言 在万亿年的演化过程中自然界孕育出了各种各样的动物,通过物竞天择和长期的自身进化, 动物对自然环境有了高度的适应性,每种动物都拥有神奇的特性与技能,能够在复杂多变的自 然环境中生存下来,并形成了与其生存环境相适应的形态结构,]。动物的运动方式多种多样, 如游动,跳跃,爬行,飞行等,是骨骼、肌肉、神经系统和感知器官相互共同作用的结果,是 动物觅食、求偶、逃逸的基本运动方式。因此,通过研究、学习、模仿来复制和再造某些生 物特性和技能,将极大的提高人类对自然环境的适应和改造能力,产生巨大的社会经济效益刊。 仿生学的概念是以生物为研究对象,研究生物系统的能量转换、信息传递过程和形态结构 性质,并将所获得的知识用来改善现有的和创造新的仪器、机械、工艺过程及建筑结构的科学, 是工程技术与生物科学相结合的一门综合学科)。仿照动物的运动机制,制造出仿生机器人完 成人类在恶劣环境条件下的工作,同时能够保证节能与高效,己经成为了仿生学研究的重要内 容。科研人员希望通过对各种生物的仿生研究,研制出具有各种运动功能的仿生机器人,来执 行人类力所不及和危险的任务。要真正获知生物运动的奥秘,是一项非常有挑战性的工作。研 制仿生机器人是一个即有光明发展前景又有曲折前进的过程。东亚飞蝗的跳跃时间约为2s-4s, 它能够在这么短的时间内爆发出自身重量13-20倍的弹跳力。美洲蜚蠊的爬行速度为1-1.5米每 秒,相当于每秒钟爬过自身体长50倍的距离,并且可以在翻过相当于自身质心高度3倍的障碍 物。对蝗虫这样的生物怎样实现如此快速灵活的运动,依然是个谜题。人类制造的系统还难以 达到如此快速敏捷的运动,要揭开这其中的奥秘,还需要开展大量的测试和实验阿。 蝗虫在在自然界长期的进化过程中,从身体结构、运动方式和材料特性上逐渐形成了对自 然环境的适应,它不仅具有卓越的飞行能力,而且以其独特的弹跳方式和抓附方式,自由运动 于空间中的多种表面,对于六足机器人的设计来说是一种很好的仿生对象。基于对蝗虫运动行 为的观测和力学测试,研究蝗虫的弹跳机制和斜面抓附机制,用于启发仿生机器人的研制。 1.2本文的研究内容 1.2.1研究目的与意义 在生物界里,经过30多亿年的进化和自然淘汰,产生了许多可在各种条件的表面上无障碍 运动的动物,如蝗虫、蜘蛛、蛇、苍蝇、壁虎等。通过自然界物竞天择和长期的进化,它们对 自然环境已具有很强的适应性,器官结构和运动机能,远比人类可以制造的机械更加完善6。 1

南京航空航天大学硕士学位论文 1 第一章 绪论 1.1 引言 在万亿年的演化过程中自然界孕育出了各种各样的动物,通过物竞天择和长期的自身进化, 动物对自然环境有了高度的适应性,每种动物都拥有神奇的特性与技能,能够在复杂多变的自 然环境中生存下来,并形成了与其生存环境相适应的形态结构 [1,2]。动物的运动方式多种多样, 如游动,跳跃,爬行,飞行等,是骨骼、肌肉、神经系统和感知器官相互共同作用的结果,是 动物觅食、求偶、逃逸的基本运动方式[3]。因此,通过研究、学习、模仿来复制和再造某些生 物特性和技能,将极大的提高人类对自然环境的适应和改造能力,产生巨大的社会经济效益[4]。 仿生学的概念是以生物为研究对象,研究生物系统的能量转换、信息传递过程和形态结构 性质,并将所获得的知识用来改善现有的和创造新的仪器、机械、工艺过程及建筑结构的科学, 是工程技术与生物科学相结合的一门综合学科[5]。仿照动物的运动机制,制造出仿生机器人完 成人类在恶劣环境条件下的工作,同时能够保证节能与高效,已经成为了仿生学研究的重要内 容。科研人员希望通过对各种生物的仿生研究,研制出具有各种运动功能的仿生机器人,来执 行人类力所不及和危险的任务。要真正获知生物运动的奥秘,是一项非常有挑战性的工作。研 制仿生机器人是一个即有光明发展前景又有曲折前进的过程。东亚飞蝗的跳跃时间约为 2s-4s, 它能够在这么短的时间内爆发出自身重量 13-20 倍的弹跳力。美洲蜚蠊的爬行速度为 1-1.5 米每 秒,相当于每秒钟爬过自身体长 50 倍的距离,并且可以在翻过相当于自身质心高度 3 倍的障碍 物。对蝗虫这样的生物怎样实现如此快速灵活的运动,依然是个谜题。人类制造的系统还难以 达到如此快速敏捷的运动,要揭开这其中的奥秘,还需要开展大量的测试和实验[6]。 蝗虫在在自然界长期的进化过程中,从身体结构、运动方式和材料特性上逐渐形成了对自 然环境的适应,它不仅具有卓越的飞行能力,而且以其独特的弹跳方式和抓附方式,自由运动 于空间中的多种表面,对于六足机器人的设计来说是一种很好的仿生对象。基于对蝗虫运动行 为的观测和力学测试,研究蝗虫的弹跳机制和斜面抓附机制,用于启发仿生机器人的研制。 1.2 本文的研究内容 1.2.1 研究目的与意义 在生物界里,经过 30 多亿年的进化和自然淘汰,产生了许多可在各种条件的表面上无障碍 运动的动物,如蝗虫、蜘蛛、蛇、苍蝇、壁虎等。通过自然界物竞天择和长期的进化,它们对 自然环境已具有很强的适应性,器官结构和运动机能,远比人类可以制造的机械更加完善[6]