同样重要而更需要研究精力的,是楚文字。1933年发现的寿县李三 孤堆楚金文,1942年发现的长沙子弹库楚帛书,50年代开始出土的楚 竹简,已使楚文字跃为学者论析的焦点。前些年新出的荆门郭店楚简与 上海博物馆收藏的楚简,更确立了楚文字的重要地位。今天研究六国文 字,不得不先从楚文字入手。和秦文字得到重点研究一样,楚文字研究 也趋于专门化。 这一类征象表明,战国文字研究有很多新内涵,有待再加综合总结。 何琳仪教授在此时增订再版他的《战国文字通论》,正是适应了这样的 需要。 何琳仪教授一直在战国文字研究的前沿辛勤工作。1998年,他出版 了厚1600页的《战国古文字典一一战国文字声系》。这部巨作不妨说是 战国文字的一次普查,处处显示出作者的深厚功底与敏锐识见。书内许 多观点,同《战国文字通论》相通,读者如能合观,必能有左右逢源的 感受。 2002年7月16日 2

性小 序 言 李学勤 东汉许慎撰《说文解字》叙,描述战国时期“分为七国,田畴异晦,车涂异轨,律 令异濠,衣冠异制,言语异声,文字异形”。清段玉裁注云,所谓“言语异声,文字异形”, 即“各用其方俗语言,用其私意省改之文字也。言语异声则音韵歧,文字异形侧体制感, 车同轨,书同文之盛于是乎变矣”。按子思著《中庸》,引孔子的话说:“今天下车同轨, 书同文,行同伦”,是春秋晚期文字尚能维持大体一致,至战国时歧异始形显著,为一大 变。秦兼并六国,以秦文字为标准,“罢其不与秦文合者”,又为一大变。由此看来,战 国文字在中国文字演变史上自成段落,应当专门加以研究。 北宋以来学者重视青铜器铭文,所指主要是商代晚期至春秋的文字。清末甲骨文发 现商代文字研究更为兴盛。战国文字,由于材料繁多分散,且少长篇巨制,历来不为 学者所重:加以战国文字有其本身种种特点,虽有著作涉及,每每难于掌握其间规律, 在释读上造成许多误解,以讹传讹,历久不改。这不仅影响着对文字演变的通盘了解, 而且对古代历史文化的探索也有不小妨碍。战国文字作为系统研究的对象,是在五十年 代开始的,二十多年间发展迅速,迄今已形成中国古文字学的一个独立分支。 战国文字研究发展的标志是:已经有了相当数量的研究成果,己经有了一批专心从 事这方面研究的人员。中国古文字研究会各届年会都有战国文字研究的论文提出。在研 究生培养上,也有了以战国文字研究作为专业方向或者论文主题的。随着近年田野考古 工作的开展,新的战国文字材料大量出现,实际工作迫切要求有关研究成果的传布普及, 从各方面看,对战国文字研究的丰富收获进行总结综合,现在不但是可能的,而且是必 要的。何琳仪同志这部《战国文字通论》正好满足了大家的希望和要求。 何琳仪同志从学于古文字学界前辈于省吾先生,取得学位后,在吉林大学讲授战国 文字。他在古文字学方面有深厚基础,因而论述战国文字,能由古文字流变全局着眼。 《通论》一书有两点优长,是特别值得向读者推荐的: 第一,是博采众说,去取矜慎。如前所言,战国文字材料本多琐碎,考释论著为数 颇多,两者都不便葭集,读者苦于难观其全。《通论》篇幅虽属有限,但已将各家成说尽 可能搜罗在内,予以系统化。书中特别注意吸收学术界最新研究成果,包括一些纲刚刚发 表的,也已收入融会。 吸收已有成果,贵在有所别择。任何学科,尤其是像战国文字研究这样成形不久, 1

正处在发展时期的分支学科,学者间难免有若干争论,新说也必然有不能成立者。本书 不狃于旧说,亦不惑于新义。例如几年前我曾写一小文,论及上海博物馆收藏有江陵地 名的战国官玺,何琳仪同志取文中释地部分,而芟除所释未妥部分,甚为允当,值得感 谢。 第二,是推陈出新,多有创见。本书虽然是一部《通论》,首先侧重于综述,而各章 节中实含有作者精心研究的新获,不少即在举例之间,请读者不要忽视。以下试选数例 聊见一斑。 燕国长条形玺,多有字,前人多置不释。或释为卪,读为节,亦嫌未妥。《通论》 由于省吾先生释甲骨文勹字出发,释此字为勹,读为符,是新颖的见解。此例一。 赵国相邦春平侯等铍,刻铭有时有“左右伐器”之词,旧多不识,或识之而不知所 云。《通论》引《楚辞·天问》及注,指出“伐器”犹言兵器,解决了这一疑难。此例 二。 江苏盱眙南窖庄出土铜壶,曾经几位学者讨论,铭文释读逐渐明晰。其中有“重金 某某”四字,后两字就是“宏壶”,壶字之释,是由于认为该字是器名,实不妥当。《通 论》改释为“箬襄”,可读为“络镶”,与此器有镂空铜丝网套及错金,镶嵌绿松石吻合。 此例三。 河北平山出土中山王方壶,铭文有,即绝字,字从刀作。《通论》引孔广居《说文 疑疑》说,指出前人预见这一点。此例四。 河南信阳长台关出土楚简,有“[相]附如会,相保如介”之语,《通论》说明附、 会,保、介意义相关,如为连词。按《大戴礼记·文王宫人篇》“志殷如液(深),其气 宽以柔,其色俭而不谄”,如字用法正与此同。此例五。 这五个例子不过是随手拈来,书中还有许多新见解。各章所论战国文字变化规律, 更是富于启示性,对读者有很大帮助。 《战国文字通论》的出版,在这一分支学科的成长过程中,是一件大事,必将促进 学科的深入发展,有利于中国古文字学的进步。蒙琳仪同志叫我写几句话,我是极感欣 幸的。所说容有不当,请琳仪同志和大家指正。 1987年11月 2

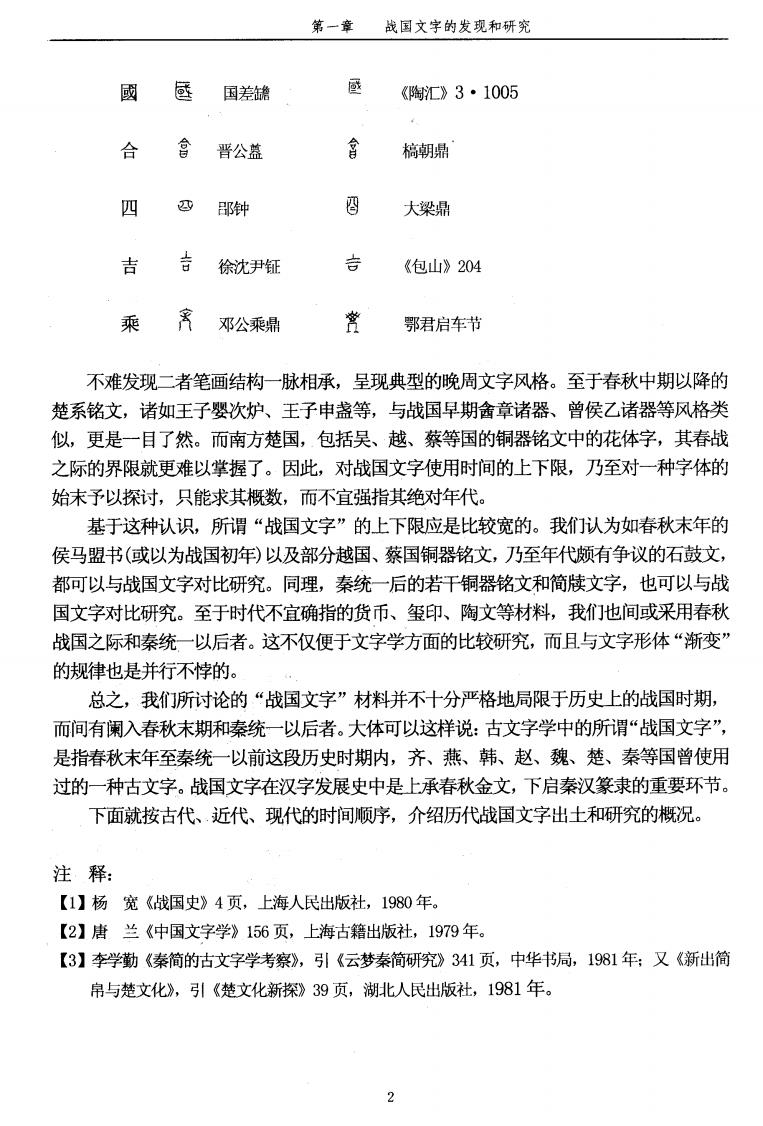

第一章战国文字的发现和研究 第一章 战国文字的发现和研究 第一节引言 汉语古文字,顾名思义是指记录上古汉语的文字,通常特指包括小篆在内的先秦古 文字(有些学者主张汉武帝以前的古隶也属于古文字范畴)。近几十年来,古文字学界都 倾向于把汉语古文字分为殷商文字、西周春秋文字和战国文字三部分。我们认为,这种 三段分期法基本能够反映三段历史时期的文字发展演变过程。 战国文字是汉语古文字的晚期书写形式。从字体而言,战国文字既包括笔画圆转的 篆书,也包括笔画方折的古隶:从书写材料而言,战国文字既包括金属、石器、陶器、 木器、漆器,也包括丝织品。仅就外在形式观察,战国文字就是一相当复杂的概念。因 此,在介绍这种古文字之前首先必须搞清它的范畴。 战国时期的下限,公认为秦始皇统一六国之年,即公元前221年。战国时期的上限 则有公元前481年(上接《春秋》终年)、公元前475年(周元王元年)、公元前468年(周 贞定王元年)、公元前403年(三家始封诸侯)等异说【1】。 战国文字的使用时间,一般说来应与历史上的战国时期相对应。然而,不同期古文 字的分期决不能如历史年表那样整齐划一(何况上举战国始年已在近80年间浮动),其形 体也决不会因改朝换代而发生突变。文字的变异总是按照自身的演进规律而发展变化。 一般说来,这种发展变化都要经历一段较长的渐变过程。殷代文字演变为西周文字,西 周文字演变为春秋文字,春秋文字演变为战国文字,都有其历史、地域、人为诸方面的 复杂因素。很难设想,一种古文字在某天早晨会变成另一种古文字。秦始皇统一六国之 后,采取中央集权的威力,罢黜六国古文,”推行秦文字,是一场雷厉风行的文字革命, 堪称文字学史上仅见的文字“突变”。尽管如此,也不能把秦代小篆开始使用的时间限定 为公元前221年。因为,前此不久秦国已出现了像新鄚虎符那样标准的小篆【2】。而后 此几十年的秦汉竹简帛书文字中也时常可以找到六国古文的影子【3】。因此,机械地划 分战国文字使用年代的上下限是不够妥当的。 其实,自春秋中期以来,列国文字已开始发生引人瞩目的变异,其形体结构和书写 风格都逐渐失去西周文字的特点,而开启战国前期文字的先河。下面试举若干春秋中期 以后金文,以之与战国文字相互比较: 屯 叔夷镈 陈纯釜“纯

第一章 战国文字的发现和研究 國 国差能 @ 《陶汇》3·1005 合 晋公盖 會 槁朝鼎 四 郢钟 图 大梁鼎 吉 徐沈尹钲 《包山》204 乘 邓公乘鼎 鄂君启车节 不难发现二者笔画结构一脉相承,呈现典型的晚周文字风格。至于春秋中期以降的 楚系铭文,诸如王子婴次炉、王子申盏等,与战国早期舍章诸器、曾侯乙诸器等风格类 似,更是一目了然。而南方楚国,包括吴、越、蔡等国的铜器铭文中的花体字,其春战 之际的界限就更难以掌握了。因此,对战国文字使用时间的上下限,乃至对一种字体的 始末予以探讨,只能求其概数,而不宜强指其绝对年代。 基于这种认识,所谓“战国文字”的上下限应是比较宽的。我们认为如春秋末年的 侯马盟书(或以为战国初年)以及部分越国、蔡国铜器铭文,乃至年代颇有争议的石鼓文, 都可以与战国文字对比研究。同理,秦统一后的若干铜器铭文和简牍文字,也可以与战 国文字对比研究。至于时代不宜确指的货币、玺印、陶文等材料,我们也间或采用春秋 战国之际和秦统一以后者。这不仅便于文字学方面的比较研究,而且与文字形体“渐变” 的规律也是并行不悖的。 总之,我们所讨论的“战国文字”材料并不十分严格地局限于历史上的战国时期, 而间有阑入春秋末期和秦统一以后者。大体可以这样说:古文字学中的所谓“战国文字”, 是指春秋末年至秦统一以前这段历史时期内,齐、燕、韩、赵、魏、楚、秦等国曾使用 过的一种古文字。战国文字在汉字发展史中是上承春秋金文,下启秦汉篆隶的重要环节。 下面就按古代、近代、现代的时间顺序,介绍历代战国文字出土和研究的概况。 注释: 【1】杨宽《战国史》4页,上海人民出版社,1980年。 【2】唐兰《中国文字学》156页,上海古籍出版社,1979年。 【3】李学勤《秦简的古文字学考察》,引《云梦秦简研究》341页,中华书局,1981年;又《新出简 帛与楚文化》,引《楚文化新探》39页,湖北人民出版社,1981年。 2