口第一节热气候特征与建筑防热 口第二节建筑防热设计控制指标 口第三节屋顶与外墙的隔热设计 第五章建筑防热 口第四节窗口遮阳 口第五节房间的自然通风 口第六节自然能源利用与防热降温 口第七节空调建筑节能设计 口第八节夏季结露及其防治方法

第一节 热气候特征与建筑防热 第二节 建筑防热设计控制指标 第 五 章 建 筑 防 热 第三节 屋顶与外墙的隔热设计 第四节 窗口遮阳 第五节 房间的自然通风 第六节 自然能源利用与防热降温 第七节 空调建筑节能设计 第八节 夏季结露及其防治方法

第一节室外热环境与防热途径 口一、热气候的特征和我国炎热地区的范围 口热气候的类型有湿热和干热两种。 口这些地区的气候特征是: 口1、气温高而持续的时间长; 口2、太阳辐射强度较大; 口3、相对湿度大,年降雨量大; 口4、季候风旺盛;

第一节 室外热环境与防热途径 一、热气候的特征和我国炎热地区的范围 热气候的类型有湿热和干热两种。 这些地区的气候特征是: 1、气温高而持续的时间长; 2、太阳辐射强度较大; 3、相对湿度大,年降雨量大; 4、季候风旺盛;

热气候的特征和我国炎热地区的范围 ,(一)热气候特征与建筑设计原则 (二) 湿热区建筑特色: 口(三)干热区建筑特色

一、热气候的特征和我国炎热地区的范围 (一)热气候特征与建筑设计原则 ; (二)湿热区建筑特色; (三)干热区建筑特色

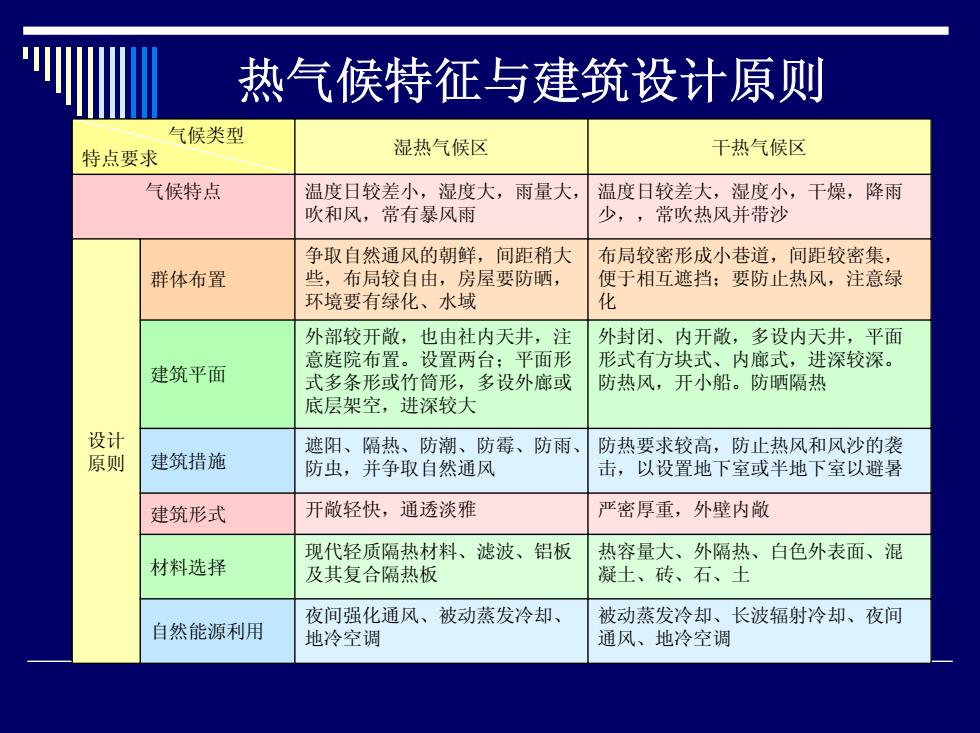

热气候特征与建筑设计原则 气候类型 特点要求 湿热气候区 干热气候区 气候特点 温度日较差小,湿度大,雨量大, 温度日较差大,湿度小,干燥,降雨 吹和风,常有暴风雨 少,常吹热风并带沙 争取自然通风的朝鲜,间距稍大 布局较密形成小巷道,间距较密集, 群体布置 些,布局较自由,房屋要防晒, 便于相互遮挡;要防止热风,注意绿 环境要有绿化、水域 化 外部较开敞,也由社内天井,注 外封闭、内开敞,多设内天井,平面 意庭院布置。设置两台:平面形 形式有方块式、内廊式,进深较深。 建筑平面 式多条形或竹筒形,多设外廊或 防热风,开小船。防晒隔热 底层架空,进深较大 设计 遮阳、隔热、防潮、防霉、防雨、 防热要求较高,防止热风和风沙的袭 原则 建筑措施 防虫,并争取自然通风 击,以设置地下室或半地下室以避暑 建筑形式 开敞轻快,通透淡雅 严密厚重,外壁内敞 现代轻质隔热材料、滤波、铝板 热容量大、外隔热、白色外表面、混 材料选择 及其复合隔热板 凝土、砖、石、土 夜间强化通风、被动蒸发冷却、 被动蒸发冷却、长波辐射冷却、夜间 自然能源利用 地冷空调 通风、地冷空调

热气候特征与建筑设计原则 气候类型 特点要求 湿热气候区 干热气候区 气候特点 温度日较差小,湿度大,雨量大, 吹和风,常有暴风雨 温度日较差大,湿度小,干燥,降雨 少,常吹热风并带沙 群体布置 争取自然通风的朝鲜,间距稍大 些,布局较自由,房屋要防晒, 环境要有绿化、水域 布局较密形成小巷道,间距较密集, 便于相互遮挡;要防止热风,注意绿 化 建筑平面 外部较开敞,也由社内天井,注 意庭院布置。设置两台;平面形 式多条形或竹筒形,多设外廊或 底层架空,进深较大 外封闭、内开敞,多设内天井,平面 形式有方块式、内廊式,进深较深。 防热风,开小船。防晒隔热 建筑措施 遮阳、隔热、防潮、防霉、防雨、 防虫,并争取自然通风 防热要求较高,防止热风和风沙的袭 击,以设置地下室或半地下室以避暑 建筑形式 开敞轻快,通透淡雅 严密厚重,外壁内敞 材料选择 现代轻质隔热材料、滤波、铝板 及其复合隔热板 热容量大、外隔热、白色外表面、混 凝土、砖、石、土 自然能源利用 夜间强化通风、被动蒸发冷却、 地冷空调 被动蒸发冷却、长波辐射冷却、夜间 通风、地冷空调 设计 原则

湿热区建筑特色

湿热区建筑特色