绪论 治愈,为人类健康作出了巨大贡献。 三、现代微生物学时期 近40年以来,随若化学、物理学、生物化学与分子生物学、遗传学、细胞生物学、免疫学等学 科的发展,电子显微镜技术、各种标记技术、分子生物学技术、色谱分析、电子计算机等新技术的 建立和改进,使医学微生物学得到了迅速的发展 (一)不新发现新的病原微生物 白1073年以来,新发现的病原微生物已有30多种。甘中主要的右军闭茵幽门螺杆菌岁 肠弯曲菌,霍乱弧菌0139血清群,大肠埃希菌0157:H7血清型,肺炎衣原体,伯道疏螺旋体 人类免疫缺陷病毒,人疱疹病毒6、7、8型,丙、丁、戊型肝炎病毒,汉坦病毒,轮状病毒,西尼罗病 毒,尼派病毒和SARS冠状病毒等。 1967一1971年间,美国植物学家Diener等从马铃薯纺锤形块茎病中发现一种不具有蛋白 质组分的RNA致病因子,称为类病毒(viroid)。后来在研究类病毒时发现另一种引起苜蓿等植 物病害的卫星病毒(satellite virs。1983年国际病毒命名委员会将这些微生物统称为亚病毒 (subvirus) 1982年,美国科学家Prusiner从感染羊密痒病(scrapie)的鼠脑分离出一种称为朊粒(prion) 的传染性蛋白因子。该因子只含蛋白质,无核酸组分,引起海绵状脑病,是一种慢性进行性致死 性中枢神经系统疾病。朊粒所致疾病,动物中除羊瘙痒病外,还有牛海绵状脑病(俗称疯牛病)、 貂传染性脑炎等;人类中有库鲁病(Kuru disease)克-雅病(Creutzfeld-Jakob dis ,CD),格斯 特曼综合征(Gerstmann syndrome)人致死性家族失眠症(fata fmiliainm,FFT)等。 (二)微生物基因组研究取得重要进展 1990年,人巨细胞病毒全基因组测序完成:1995年,流感嗜血杆菌全基因组DA测序完成 截至目前,已发现的病毒基本上都完成了基因测序:有150多种细菌完成测序,有180余种完成 但尚未提交或正在测序。病原微生物基因组序列测定的重大意义,除能更好地了解其结构与功 能、致病机制及其与宿主的相互关系外,还能发现更特异的分子靶标作为诊断、分型等的依据。 为临床筛选有效药物和开发疫苗等提供参考。 (三)微生物学研究和诊断技术不断进步 传统的细菌鉴定和分类方法是以细菌表型为主,现在则侧重于基因型方法来分析细菌的遗 传学特征。基因型方法包括DNA的G+Cmol%测定、DNA杂交、I6 SrRNA寡核苷酸序列分析 氨基酸序列分析、质粒指纹图分析,基因转移和重组、基因探针、聚合酶链反应(PC)、限制性片 段长度多态性(RFLP)分析等。这些分子生物学技术在病原微生物的分类、新种鉴定和流行病 学研究中尤为重要。 临床微生物学检验中,传统的细菌生化反应鉴别方法已逐步被自动化检测仪器或试剂盒所 取代:免疫荧光技术,南联免疫技术,PCR技术等免疫学和分子生物学技术已被广泛应用 (四)疫苗研制不断取得突破 随着人们对病原微生物基因和蛋白的结构与功能的认识不断深入,以及微生物学、免疫学 分子生物学等理论和实验技术的不断发展,新型疫苗的研制开发工作进展很快。 一些新的或是 改进的病原微生物疫苗研制成功:疫苗的类型从最初的灭活疫苗,经历了减毒活疫苗,亚单位疫 苗,基因工程疫苗以及核酸疫苗(D八A疫苗)等发展阶段;多联疫苗,黏膜疫苗,缓释疫苗等新型 疫苗以及新的疫苗佐剂不断被开发出来。 在医学微生物学及其相关的学科发展中,全球有近60位科学家因有突出贡献而荣获诺贝 尔奖,可见医学微生物学在生命科学中的重要地位。我国学者也为此作出了重大责献:在20世 纪30年代,黄祯样发现并首创了病毒体外细胞培养技术.为现代病毒学莫定了基础:1955年,汤

6 绪论 飞凡首次分离出沙眼衣原体(当时尚称作沙眼病毒 一“汤氏病毒”)方朱既明首次将流感病毒 裂解为亚单位,提出了流感病毒结构图像,为以后研究亚单位疫苗提供了原理和方法。在医学 微生物学的应用研究方面,我国在主要传染病疫苗的研制和计划免疫方面取得了很大成就,相 继成功地制备了脊髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗、甲型肝炎疫苗、基因工程乙型肝炎疫苗、乙型脑炎 疫苗等:我国较早地消灭了天花和野毒株引起的脊髓灰质炎,有效地控制了鼠疫、霍乱等烈性传 染病,麻疹,白喉,破伤风、流行性脑膜炎等传染病的危害不再严重,肾综合征出血热、流行性乙 型脑炎、乙型肝炎等的发病率也大幅度降低。 医学微生物学发展史带给我们的启示 回顾医学微生物学发展的历史,可以得到以下启示: 1.人类在认识自然和与自然共处中遇到的问题是学科发展的源泉和动力。 2.在解决实际问题的过程中将会引发一些涉及基础理论的问题,通过研究创立新的基础理 论是学科飞跃发展的基石。 3.技术方法的改革与创新是推动学科发展的一个重要方面,科学和技术的密切相关性决定 了两者均不可偏废。 4.科技工作者的献身精神,敏锐观察力、持之以恒的工作态度以及主动加强与相关学科的 联系与合作是取得成功的关键。 展望 人类在医学微生物学和传染病防控领域已取得巨大成就,但距离控制和消灭传染病的目标 还有很长的一段路要走。由病原微生物引起的感染性疾病特别是多种传染病仍是对人类健康 威胁最大,最重要的一类疾病。据世界卫生组织报告,目前传染病的发病率和病死率在所有羧 病中仍居第一位。新现(emerging)和再现(re emerging).病原微生物的感染不断发生;迄今仍有 一些感染性疾病的病原体还未发现;某些病原微生物的致病和免疫机制还有待阐明;不少感染 性疾病尚缺乏有效的防治措施,病毒性疾病尚缺乏有效的药物治疗:大量的广谱抗生素的滥用 造成了强大的选择压力,使许多菌株发生变异,导致耐药性的产生:某些微生物快速变异给疫苗 设计和治疗造成很大障碍。 在未来一段时间内,医学微生物学的主要研究领域应包括以下儿个方面: 1.新现和再现病原微生物的研究新现的传染病或是由新病原微生物引起(例如艾滋病 某些出血热、某些肝炎、SAS、发热伴血小板减少综合征等),或是由动物传染给人而发生(如高 致病性禽流感,2型猪链球菌感染等)而再出现的传染病(如结核病、霍乱、登革热、鼠疫等)多由 病原体变异或多重耐药,以及环境改变等引起。另外,新现和再现病原微生物引起的传染病常 会形成突发公共卫生事件,引发严重的公共卫生问题甚至社会问题,必须高度重视和防范。新 现与再现病原微生物的病原学,致病性、耐药机制及其特异性防治方法是研究的主要方向。 2.病原微生物致病机制的研究对病原微生物致病机制的研究不仅具有重要的理论意义 而且有助于更有效地防控和治疗感染性疾病。应充分利用微生物基因组学和蛋白质组学的研 究成果,进一步揭示病原微生物的致病基因,变异规律、致病物质及可能的致病机制。病原微4 物与宿主细胞之间复杂的相互作用是感染性疾病发生的基础,应进一步深人研究这种相互作 用所涉及的基因与蛋白质分子、信号传导途径,调控作用及其可能的机制等,为感染性疾病的诊 断、预防和治疗等提供新的理论基础。 3.建立规范化的微生物学诊断方法及技术目前传统的细菌生化反应方法已被自动化检 测仪器或试剂盒取代,一些免疫学检测技术和分子生物学检测技术已被广泛采用。但是,一方 面新现或再现病原微生物增多,需不断建立新的检测、鉴定方法:另一方面对现有的检测方法 也需不断改进,进一步提高其特异性和敏感性,并重视各种检测试剂和检测方法的标准化 4.抗感染免疫的基础理论及其应用的研究疫苗是控制传染病发生和流行的最主婴武器

绪论 7 之一。目前能够有效预防病原微生物感染的疫苗种类还不够多,亟须研制开发更多、更有效的 疫苗。抗感染免疫基础理论的研究不仅能够进一步阐明机体对病原微生物的固有免疫应答和 适应性免疫应答,而且有关病原微生物的抗原结构及其表位、抗原递呈的机制、免疫应答的规律 及其调控等研究还可为疫苗的研发奠定坚实的理论和物质基础。 5.抗感染药物的研制与开发新的抗微生物药物除了继续重点研发化学治疗剂和抗生素 这两大类以外,天然药物(包括中草药,微生物的次级代谢产物、海洋生物中的活性物质等)和生 物制剂(包括单克隆抗体、细胞因子等)也是未来发展的两个重要方向。 (徐志凯李凡) 笔记

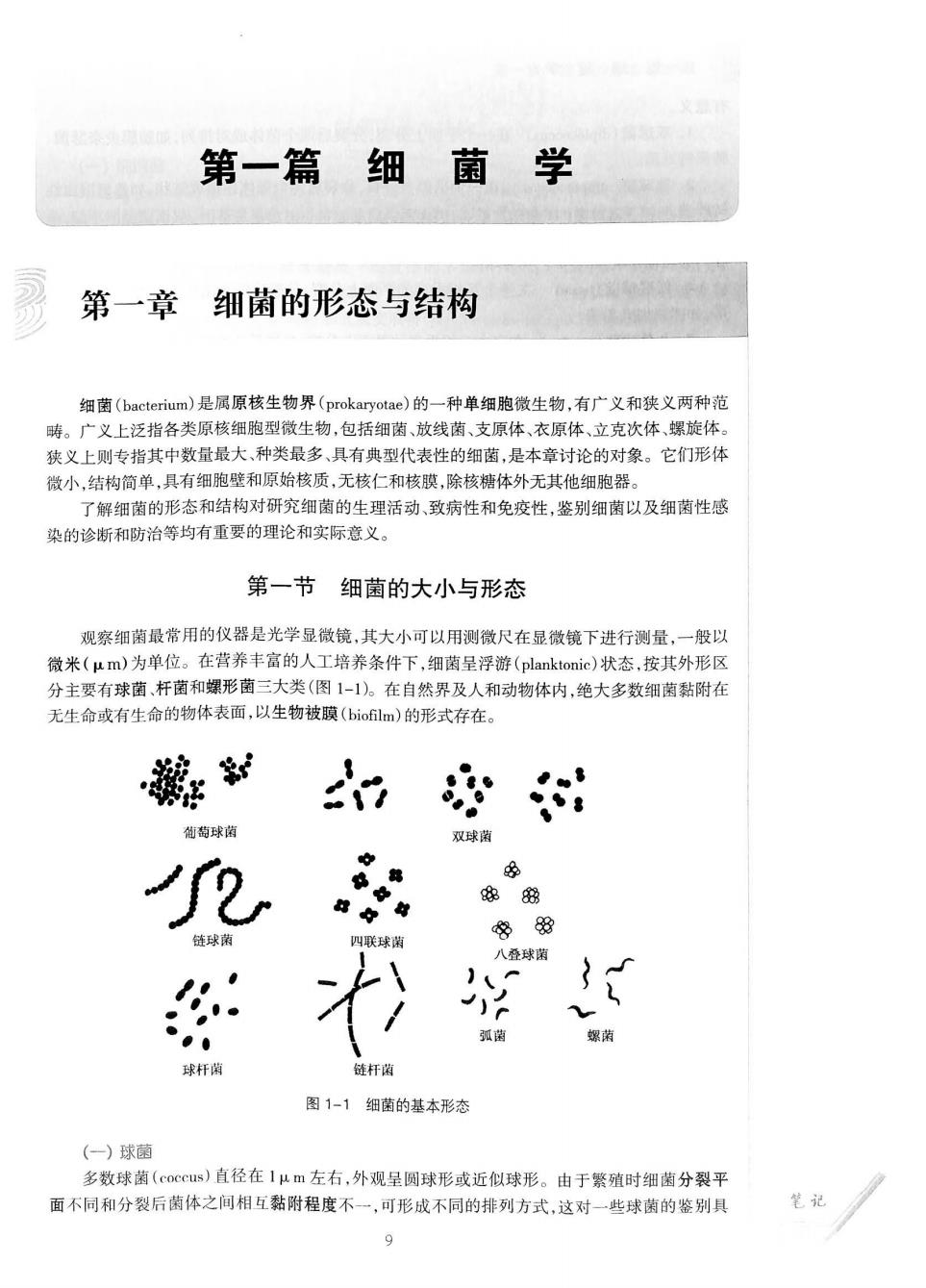

第一篇细菌学 第一章细菌的形态与结构 细菌(bacterium)是属原核生物界(prokaryotae)的一种单细胞微生物,有广义和狭义两种范 畴。广义上泛指各类原核细胞型微生物,包括细菌、放线菌、支原体、衣原体、立克次体,螺旋体。 狭义上则专指其中数量最大、种类最多、具有典型代表性的细菌,是本章讨论的对象。它们形体 微小,结构简单,具有细胞壁和原始核质,无核仁和核膜,除核糖体外无其他细胞器。 了解细菌的形态和结构对研究细菌的生理活动、致病性和免疫性,鉴别细菌以及细菌性感 染的诊断和防治等均有重要的理论和实际意义。 第一节细菌的大小与形态 观察细菌最常用的仪器是光学显微镜,其大小可以用测微尺在显微镜下进行测量,一般以 微米(μm)为单位。在营养丰富的人工培养条件下,细菌呈浮游(planko)状态,按其外形区 分主要有球菌,杆菌和螺形菌三大类(图1-1)。在自然界及人和动物体内,绝大多数细菌黏附在 无生命或有生命的物体表面,以生物被膜(biofilm)的形式存在。 麟射好 葡萄球菌 。 ®筋 四联球菌 路 八叠球菌 球杆菌 链杆菌 图1-1细菌的基本形态 (一)球菌 多数球菌(coccus)直径在Iμm左右,外观呈圆球形或近似球形。由于繁殖时细菌分裂平 面不同和分裂后菌体之间相互黏附程度不一,可形成不同的排列方式,这对一些球菌的鉴别具 笔记 9