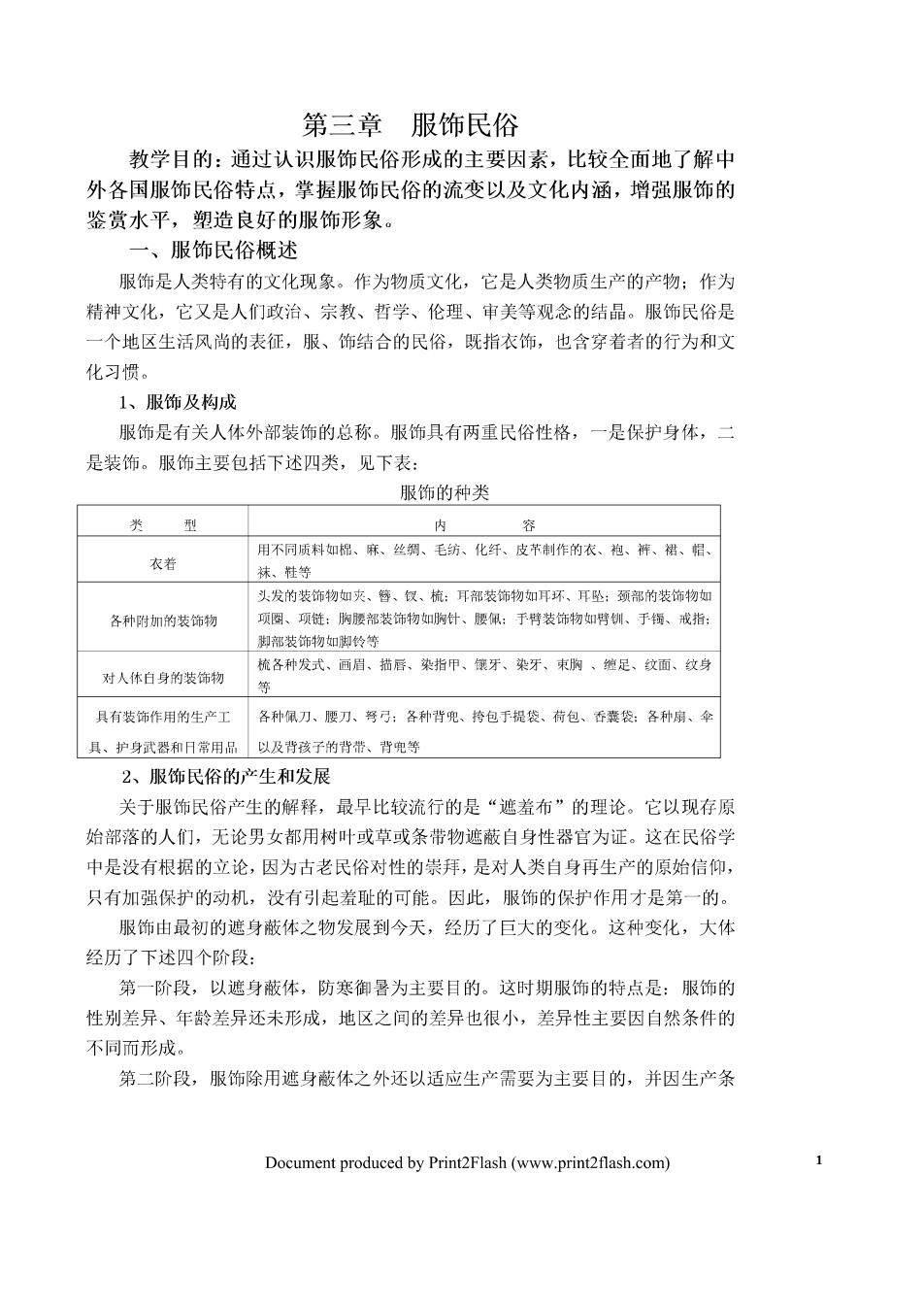

第三章服饰民俗 教学目的:通过认识服饰民俗形成的主要因素,比较全面地了解中 外各国服饰民俗特点,掌握服饰民俗的流变以及文化内涵,增强服饰的 鉴赏水平,塑造良好的服饰形象。 一、服饰民俗概述 服饰是人类特有的文化现象。作为物质文化,它是人类物质生产的产物:作为 精神文化,它又是人们政治、宗教、哲学、伦理、审美等观念的结晶。服饰民俗是 一个地区生活风尚的表征,服、饰结合的民俗,既指衣饰,也含穿着者的行为和文 化习惯。 1、服饰及构成 服饰是有关人体外部装饰的总称。服饰具有两重民俗性格,一是保护身体,二 是装饰。服饰主要包括下述四类,见下表: 服饰的种类 类 型 内 容 用不同质料如棉、麻、丝绸、毛纺、化纤、皮节制作的衣、袍、裤、裙、帽、 衣者 袜、鞋等 头发的装饰物如夹、簪、钗、梳:耳部装饰物如耳环、耳坠:颈部的装饰物如 各种附加的装饰物 项图、项链:胸腰部装饰物如胸针、腰佩:于臂装饰物如臂钏、于镯、戒指: 脚部装饰物如脚铃等 梳各种发式、画眉、描唇、染指甲、镶牙、染牙、束胸、缠足、纹面、纹身 对人体白身的装饰物 游 具有装饰作用的生产工 各种佩刀、腰刀、弩了:各种背兜、挎包于提袋、荷包、香囊袋:各种扇、伞 具、护身武器和日常用品以及背孩子的背带、背兜等 2、服饰民俗的产生和发展 关于服饰民俗产生的解释,最早比较流行的是“遮羞布”的理论。它以现存原 始部落的人们,无论男女都用树叶或草或条带物遮蔽自身性器官为证。这在民俗学 中是没有根据的立论,因为古老民俗对性的崇拜,是对人类自身再生产的原始信仰, 只有加强保护的动机,没有引起羞耻的可能。因此,服饰的保护作用才是第一的。 服饰由最初的遮身蔽体之物发展到今天,经历了巨大的变化。这种变化,大体 经历了下述四个阶段: 第一阶段,以遮身蔽体,防寒御暑为主要目的。这时期服饰的特点是:服饰的 性别差异、年龄差异还未形成,地区之间的差异也很小,差异性主要因自然条件的 不同而形成。 第二阶段,服饰除用遮身蔽体之外还以适应生产需要为主要目的,并因生产条 Document produced by Print2Flash(www.print2flash.com) 1

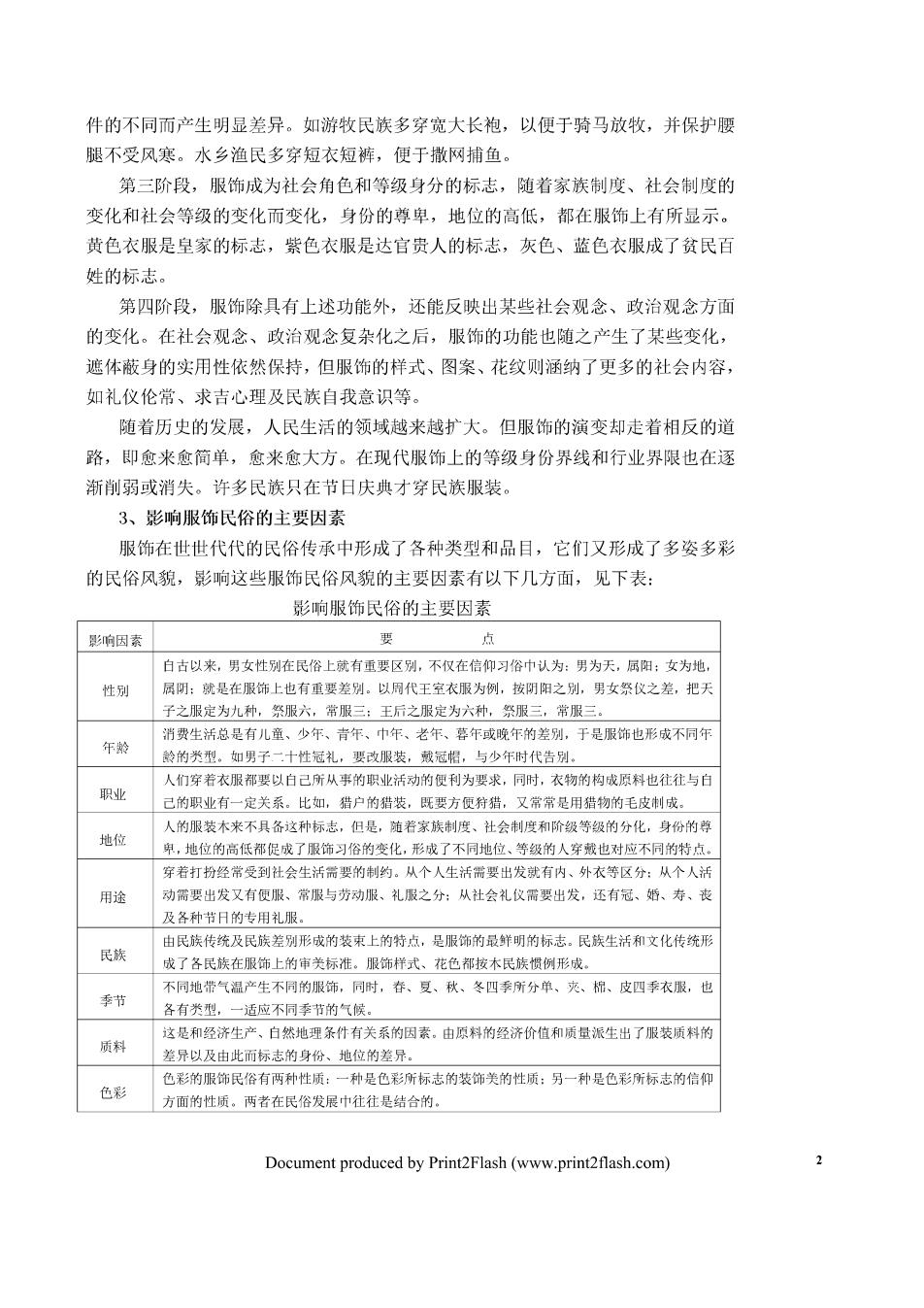

件的不同而产生明显差异。如游牧民族多穿宽大长袍,以便于骑马放牧,并保护腰 腿不受风寒。水乡渔民多穿短衣短裤,便于撒网捕鱼。 第三阶段,服饰成为社会角色和等级身分的标志,随着家族制度、社会制度的 变化和社会等级的变化而变化,身份的尊卑,地位的高低,都在服饰上有所显示。 黄色衣服是皇家的标志,紫色衣服是达官贵人的标志,灰色、蓝色衣服成了贫民百 姓的标志。 第四阶段,服饰除具有上述功能外,还能反映出某些社会观念、政治观念方面 的变化。在社会观念、政治观念复杂化之后,服饰的功能也随之产生了某些变化, 遮体蔽身的实用性依然保持,但服饰的样式、图案、花纹则涵纳了更多的社会内容, 如礼仪伦常、求吉心理及民族自我意识等。 随着历史的发展,人民生活的领域越来越扩大。但服饰的演变却走着相反的道 路,即愈来愈简单,愈来愈大方。在现代服饰上的等级身份界线和行业界限也在逐 渐削弱或消失。许多民族只在节日庆典才穿民族服装。 3、影响服饰民俗的主要因素 服饰在世世代代的民俗传承中形成了各种类型和品目,它们又形成了多姿多彩 的民俗风貌,影响这些服饰民俗风貌的主要因素有以下几方面,见下表: 影响服饰民俗的主要因素 影响因素 要 约 白古以来,男女性别在民俗上就有重要区别,不仅在信仰习俗巾认为:男为天,属阳:女为地, 性别 属阴:就是在服饰上也有重要差别。以周代王室衣服为例,按阴阳之别,男女祭仪之差,把天 子之服定为九种,祭服六,常服三:王后之服定为六种,祭服三,常服三。 消费生活总是有儿童、少年、青年、巾年、老年、暮年或晚年的差别,于是服饰也形成不同年 年龄 龄的类型。如男子一十性冠礼,要改服装,戴冠帽,与少年时代告别。 人们穿着衣服都要以白己所从事的职业活动的便利为要求,同时,衣物的构成原料也往往与白 职业 己的职业有一定关系。比如,猎户的猎装,既要方便符猎,又常常是用猎物的毛皮制成。 人的服装木来不具备这种标志,但是,随着家族制度、社会制度和阶级等级的分化,身份的尊 地位 卑,地位的高低都促成了服饰习俗的变化,形成了不同地位、等级的人穿戴也对应不同的特点。 穿着打扮经常受到社会生活需要的制约。从个人生活需要出发就有内、外衣等区分:从个人活 用途 动需要出发又有便服、常服与劳动服、礼服之分:从社会礼仪需要出发,还有冠、婚、寿、丧 及各种节日的专用礼服 由民族传统及民族差别形成的装束上的特点,是服饰的最鲜明的标志。民族生活和文化传统形 民族 成了各民族在服饰上的审关标准。服饰样式、花色都按木民族惯例形成。 不同地带气温产生不同的服饰,同时,眷、夏、秋、冬四季所分单、夹、棉、皮四季衣服,也 季节 各有类型,一适应不同季节的气候。 这是和经济生产、白然地理条件有关系的因素。由原料的经济价值和质量派生出了服装质料的 质料 差异以及由此而标志的身份、地位的差异。 色彩的服饰民俗有两种性质:一种是色彩所标志的装饰美的性质:另一种是色彩所标志的信仰 色彩 方面的性质。两者在民俗发展巾往往是结合的。 Document produced by Print2Flash(www.print2flash.com) 2

在发展巾中根据人体各部位的活动便利及特点形成规格,又不断创新,发展至今。衣服样式的关 样式 键部位在领、袖、襟、带上:衣服的规格在长短、宽窄、肥瘦上。 工艺 由编制、印染、绣嵌、裁缝等工艺技巧的传承所构成的服饰习俗。 以上各要素融会在一起,在多少世纪中才形成了整个服饰的民俗,因此,服饰 民俗是综合的,不能从某一项单一要素去考察它的特点。 4、服饰民俗的文化内涵 服饰的构成要素有五个方面即质、形、饰、色、画。在人类社会早期,服饰的 变化主要来自构成要素的变化。而人类跨入文明时代之后,服饰的变化主要来自观 念的变化,服饰成为观念变化的载体,具有丰富的文化内涵。以中国服饰为例所体 现的社会观念,大致有以下几个方面: (1)崇宗敬祖,强调礼仪伦常 儒家思想在我国各民族中占居重要地位。儒家重礼仪伦常,重视孝行。中国的 宗教信仰最突出的特点是祖先崇拜。这种社会意识在服饰民俗中有很突出的表现: 在人生礼仪中,最重要的有诞生礼、成年礼、婚礼和丧礼四次重大礼仪产生四次换 装,每次换装都以不同的方式、不同的内容,体现了中国的礼仪伦常和崇宗敬祖观 念。 (2)求吉心理 求福趋吉,是一种最普遍的心理趋向。这种趋向反映在许多方面,衣服图案和 装饰是其中重要方面。比如,彝族妇女戴的鸡冠帽,来源于雄鸡鸣叫吓走恶魔的传 说,认为戴这种帽子可以避邪,缀饰帽上的大小银泡,则是头顶月亮星星的象征, 以示光明永在,幸福长存。 (3)表现民族的自我意识 民族的自我意识表现在许多方面,服饰是其中一个重要方面。因为服饰是各民 族在形成发展过程中凝结起来的属于各民族独有的心理状态的视觉符号,穿着同一 种服饰的人时时都在传递着一个信息:我们是同一民族的人,并因此而强调同一民 族的内聚性和认同心理。 (4)成为某种政治观念的载体 服饰还十分敏感地反映着政治观念的变化。历史上实行明治维新的日本人和推 行洋务运动的我国清朝官吏之间关于服饰问题的一场争论,就很能说明问题。日本 明治维新之后,不仅接受西方的科学技术,还同时改穿西装。对此,推行洋务运动 的李鸿章很不以为然,他坚持穿清代朝服,其理论根据是“易其器而不易其道”。 这场争论,实际表明了对于按受西方科学技术和民主政治的两种态度:一种是比较 彻底的革新:一种是在维持旧体制旧观念基础上的修修补补。 Document produced by Print2Flash(www.print2flash.com) 3

此外,服饰还包含着各种不同的审美观念。在历史上,某些重大的历史性变革, 也常常会引起服饰的相应变化。服饰中所包含的各种观念,往往交叉组合,多向延 伸。总括来说,服饰具有丰富的文化内涵,由此也就可以理解为什么许多民族房屋 十分简陋,服饰却十分讲究,甚至不惜花费重金,用很长时间制作各种服饰了。现 代人崇尚个性发展服饰的个性化是其主要的表现之一,服饰风格是一个人的文化素 养的体现。 二、中国汉族服饰民俗 中国汉族服饰文化源远流长,据有迹可寻的考古发现,迄今至少己有上万年的 悠久历史。在这一过程中,纺织技术的发展、审美观念的变更、外族服饰文化的冲 击,诱发或促进了服饰的演进与更新。 1、古代汉族服饰的发展 1933年考古学家在北京周口店龙骨山山项洞遗址(距今约18000年)中发现 了一枚长82毫米,直径为3.1一3.3毫米的骨针,后来又在我国贵州省的普定城 外山洞遗址发现了骨椎。同期文化遗址中,还发现了一些人工制作的装饰品,如白 色钻孔的小石珠,黄绿色的钻孔砾石,穿孔的兽牙、鱼骨,刻有沟槽的鱼骨,用鸵 鸟蛋皮及石墨制作的装饰物等等,这些发现表明,早在上万年前,我们的祖先就已 经能用兽皮缝制衣服,创造了与采猎经济相适应的服饰文化。 进入农耕经济后,纺织业随之兴起,人类的服饰大为改观。考古学家在陕西西 安半坡遗址(距今约6300一6800年)中发现陶器底部有麻布的印纹,又在江苏 吴县草鞋山遗址(距今6000年左右)发现葛藤纤维纺织的葛布残片,浙江吴兴钱 山漾遗址(距今4700年左右)发现迄今最早的苎麻布与以家蚕丝为原料的丝线、 丝带与绢片。这些发现向我们证实,我们的祖先进入了“耕而食”、“织而衣”的 时代。《左传·定公十年》中有“裔不谋夏,夷不乱华”,“中国有礼仪之大,故称 夏,有旅章之美,谓之华”,由此推想“华夏”的称呼是否昭示着我们的祖先就是 一个以衣带冠履华美而著称的民族呢? 进入阶级社会,商代给我们留下了一些有关服饰的资料。从河南安阳出土的南 玉雕、石雕及陶塑人像上,我们可以看到商朝人的三种服饰:第一种,免冠,身着 窄袖圆领衣,手上带枷,其身份大概是奴隶或俘虏。第二种,头戴平项帽,身穿翻 领绣衣,腹前有兽头纹蔽膝(围裙)作装饰。据今人研究,商代后期的织造水平已 很高,但能够穿得起丝织绣衣的绝非普通平民,其社会地位不低。第三种,头戴尖 顶帽或裹巾子,上穿右衽(衣襟)交领衣,下着裙裳,这与文献记载的古代上衣下 裳的服制相符。商朝男女均束发。 西周时期,贵族服饰承袭了商朝的上衣下裳,只是腰间的束带渐宽,衣身也出 Document produced by Print2Flash(www.print2flash.com) 4

现了宽博的式样。天津历史博物馆藏西周玉人宽衣大袖,腰束宽腰带,腹前垂斧形 的拔,可视为后来贵族宽衣博带的端倪。西周人的发式为牛角式的双笄。 春秋战国时期各诸侯国的服饰风格不同。齐桓公“高冠博带,金剑木盾”:楚 庄王“鲜冠组缨,绛衣博袍”。但就整体而言,这一时期服饰最重要的变化是深衣 与胡服的出现。深衣是将原来不相连属的衣与裳连在一起,长至脚踝处,为当时诸 侯、大夫、士人平日闲居所穿的常服。当时妇女服装也多以深衣或曲裙绕缠深衣为 时尚。现藏历史博物馆的贵族妇女帛画,贵妇身穿琵琶袖(袖笼肥大、袖口缩敛)》 云纹绣衣,衣体瘦长,底部宽大,腰束宽带,发髻后倾。胡服指我国北方游牧民族 的服饰,他们常年在马背上生活,为适于骑马,多穿紧身窄袖的短衣、裤和皮靴。 春秋战国之际,北方游牧民族常南下中原骚扰,深受胡骑骚扰之苦,中原官兵身穿 长袍,甲胄笨重、结扎繁琐的装束又不便骑马,由此限制了中原骑兵的发展。出于 军事目的,赵武灵王率先引进胡服,提倡“胡服以习骑射”。 西汉时,上下联体的长衣统称袍,成为贵族的主流,短衣与合裆裤多为劳动者 所穿。汉代服饰的另一变化是冠式,古制“士冠庶人巾”,没有冠巾同戴的。巾在 西汉末发展成帽箍式的帻(古代的一种头巾),平顶的帻叫平上帻,隆起来像屋状 顶的,叫介帻。史传西汉末王莽专权,因为自己是秃头,先戴上包头的帻,帻上再 加冠(一说帻上加冠始于汉文帝多发)。汉代一般妇女的发式多为椎髻,就是将头 发向后梳掠,在脑后挽一个发髻。 魏晋南北朝时期,北方少数民族入驻中原,胡服大规模向中国传统服饰渗透, 促进了两种服饰文化的融合,形成了中国服饰的重大转变。由于当时中原地区的社 会经济发展水平高于北方少数民族,北魏孝文帝为了本民族的强大,曾对本民族的 汉化付出极大努力。他强令鲜卑人改姓汉姓,改说汉话,改穿汉服。民族文化的融 合,往往是相互渗透,不以个人的意志为转移。当孝文帝反对本民族人穿胡服,在 本民族内推行汉化时,胡服并没有消失,反而被中原服饰文化所吸收、接纳。北朝 的常服有长帽、短靴、合绔、袄子,袍、衫及冠冕等作为礼服保留下来。 唐代服饰吸收了胡服的某些特点,男子在日常生活中穿圆领袍、裹幞头,穿长 黝(靴或袜子的筒)靴。唐代妇女以半袖衫为时尚,衣袖口窄而裙裾曳(拖、拉、 牵引)地,披帛用轻薄的纱罗制成,是未出嫁女子的饰物。唐代妇女的发式名目繁 多,多插花钗或小梳子。 宋代服饰改唐袍的圆领为圆领内加衬,改小袖为大袖,衣身也较宽大。幞头成 了脱戴方便的展脚乌纱帽。宋代女装改唐代短衫长裙,在长裙外多加旋袄,头饰改 用花冠。宋代服饰较唐保守。 元代,蒙古贵族统治了中国。蒙古族男女均穿宽大长袍,用带子束腰。但女装 Document produced by Print2Flash (www.print2flash.com) 5