实验指导书 绝热法金属比热测量实验 【实验目的】 (1)了解比热的定义和测量原理 (2)了解基本的绝热技术 (3)掌握绝热法金属比热测量方法 【实验原理】 比热的测量源于Nernst对热力学第三定律的表述“接近绝对零度时所有物质的比热都 趋近于零”,Einstein用量子效应说明了低温比热的这种性质,从而开创了利用低温比热的 测量来研究物质能态的方法。比热的测量几十年来为物理学各个领域的发展起到了重要的 作用,尤其在物质相变的研究中更是扮演了重要的角色,例如晶格振动的Debye理论、金 属自由Fermi气体理论、非晶态理论、超导BCS理论、液氨的λ相变、磁有序一无序相变、 铁电相变、金属正常一超导相变等。 比热的测量日趋成熟,人们发展了各类样品的不同测量方法。为了让大家了解比热的 含义,我们从比热的定义出发介绍一种最基本的绝热测量方法。 物质热容的定义是指在与外部环境绝热条件下设某个温度T附近物质吸收或放出微小 量的热量8Q,当物质达到热平衡后温度变化了8T,那么我们说温度T时该物质的热容为: C lim 2 0δT x为变化过程中恒定的物理参量,在实际测试过程中,大多是在恒压条件下,这时x 就是压强p。以下我们忽略掉下标x。设物质所测样品的质量为m,物质的比热为单位质量 的热容。 c=1 lim 80 m7→0T 实际测量时是样品处于某个温度附近的平均值,即 c(T=149 ≈c(T) m△T 一般热量是通过在△t时间内给样品提供一定的加热功率P,加热功率P=加热器的电 流×加热器的电压V。然后切断加热源,等待样品热平衡后测量热平衡温度,温度的变化 △T为终了平衡温度减去加热前平衡温度。假设整个过程样品和环境之间没有热量的传递, 则比热 C(T)=1PAL1 IVA m△T m△T 所以本方法的关键是系统的绝热问题。图1为测量恒温器示意图,样品架为厚度0.5 mm、宽度25mm正方形紫铜,样品架背面用导热胶贴上合金薄膜电阻加热器(电阻值为 7.8Ω)和Pt100铂金属薄膜温度计,样品室为圆柱形抛光不锈钢材料,顶盖设计为可观察、 方便打开和密封的石英玻璃窗口。可看出,样品和环境之间的传热途径主要有:通过电引 线和支撑杆的固体传热、真空室的剩余气体传热、样品与周围环境的辐射传热、电引线的 焦耳热。系统采用热导率很低的直径=8m的胶木棒作支撑杆,用细棉线将样品和样品架 1

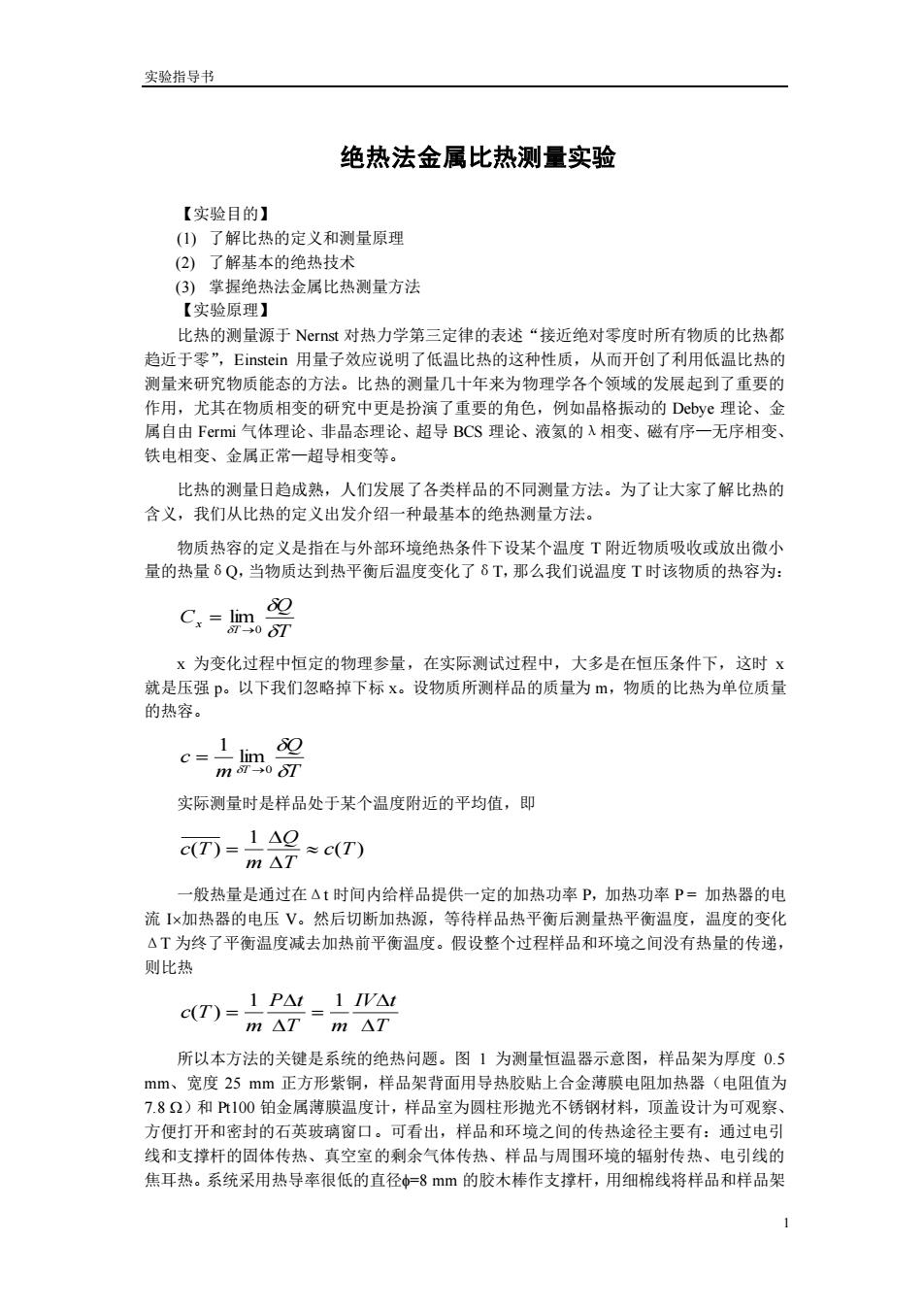

实验指导书 1 绝热法金属比热测量实验 【实验目的】 (1) 了解比热的定义和测量原理 (2) 了解基本的绝热技术 (3) 掌握绝热法金属比热测量方法 【实验原理】 比热的测量源于 Nernst 对热力学第三定律的表述“接近绝对零度时所有物质的比热都 趋近于零”,Einstein 用量子效应说明了低温比热的这种性质,从而开创了利用低温比热的 测量来研究物质能态的方法。比热的测量几十年来为物理学各个领域的发展起到了重要的 作用,尤其在物质相变的研究中更是扮演了重要的角色,例如晶格振动的 Debye 理论、金 属自由 Fermi 气体理论、非晶态理论、超导 BCS 理论、液氦的λ相变、磁有序—无序相变、 铁电相变、金属正常—超导相变等。 比热的测量日趋成熟,人们发展了各类样品的不同测量方法。为了让大家了解比热的 含义,我们从比热的定义出发介绍一种最基本的绝热测量方法。 物质热容的定义是指在与外部环境绝热条件下设某个温度 T 附近物质吸收或放出微小 量的热量δQ,当物质达到热平衡后温度变化了δT,那么我们说温度 T 时该物质的热容为: T Q C T x 0 lim → = x 为变化过程中恒定的物理参量,在实际测试过程中,大多是在恒压条件下,这时 x 就是压强 p。以下我们忽略掉下标 x。设物质所测样品的质量为 m,物质的比热为单位质量 的热容。 T Q m c T 0 lim 1 → = 实际测量时是样品处于某个温度附近的平均值,即 ( ) 1 ( ) c T T Q m c T = 一般热量是通过在Δt 时间内给样品提供一定的加热功率 P,加热功率 P = 加热器的电 流 I加热器的电压 V。然后切断加热源,等待样品热平衡后测量热平衡温度,温度的变化 ΔT 为终了平衡温度减去加热前平衡温度。假设整个过程样品和环境之间没有热量的传递, 则比热 T IV t T m P t m c T = = 1 1 ( ) 所以本方法的关键是系统的绝热问题。图 1 为测量恒温器示意图,样品架为厚度 0.5 mm、宽度 25 mm 正方形紫铜,样品架背面用导热胶贴上合金薄膜电阻加热器(电阻值为 7.8 )和 Pt100 铂金属薄膜温度计,样品室为圆柱形抛光不锈钢材料,顶盖设计为可观察、 方便打开和密封的石英玻璃窗口。可看出,样品和环境之间的传热途径主要有:通过电引 线和支撑杆的固体传热、真空室的剩余气体传热、样品与周围环境的辐射传热、电引线的 焦耳热。系统采用热导率很低的直径=8 mm 的胶木棒作支撑杆,用细棉线将样品和样品架

悬吊在支撑杆上,用直径=0.1m的铜和康铜高强漆包线作电流、电压电引线,固体传热 在测量过程中可忽略。真空室利用台式微型机械真空泵可维持真空度好于2P,漏热流从 100C到室温25℃可估算低于0.038W。设样品为直径=20mm、高h=5mm表面刨光的 紫铜,利用辐射传热公式可估算辐射传热低于0.012W。这样总漏热功率约0.05W,样品 的加热功率一般约或大于0.8W,可近似认为样品所吸收的热量完全来自于加热器的焦耳 热,且无热量损失。(鉴于重点突出测量原理和方法,作者不过多涉及传热和绝热相关知识 和具体数据,有兴趣的读者可参阅低温物理或低温技术相关书籍) 样品 样品架 支撑杆 真空室 真空接口 温度计 加热器 电引线 图1绝热法比热测量原理图 【实验仪器和用具】 绝热法比热测量恒温器、绝热法比热测量仪、表面温度计、微型真空泵或多接口真空 系统、真空规和真空测量仪、电子天平等 【仪器介绍】 绝热法比热测量系统由恒温器、真空规、真空阀和真空管道、微型真空泵、绝热法比 热测量仪主机、真空指示仪等组成,如图2所示。需要测量未知质量样品的比热时,可自 行配置电子天平。恒温器中的石英观察窗能在不打开真空室的情况下学生直观地了解样品 架的结构。微型真空泵可让实验装置放置于实验台,为节约成本或减少噪音也可配置1~2 套多接口大抽速真空系统代替台式微型真空泵,做实验时只要将真空室对接系统,真空满 足要求后脱离系统独立开展实验

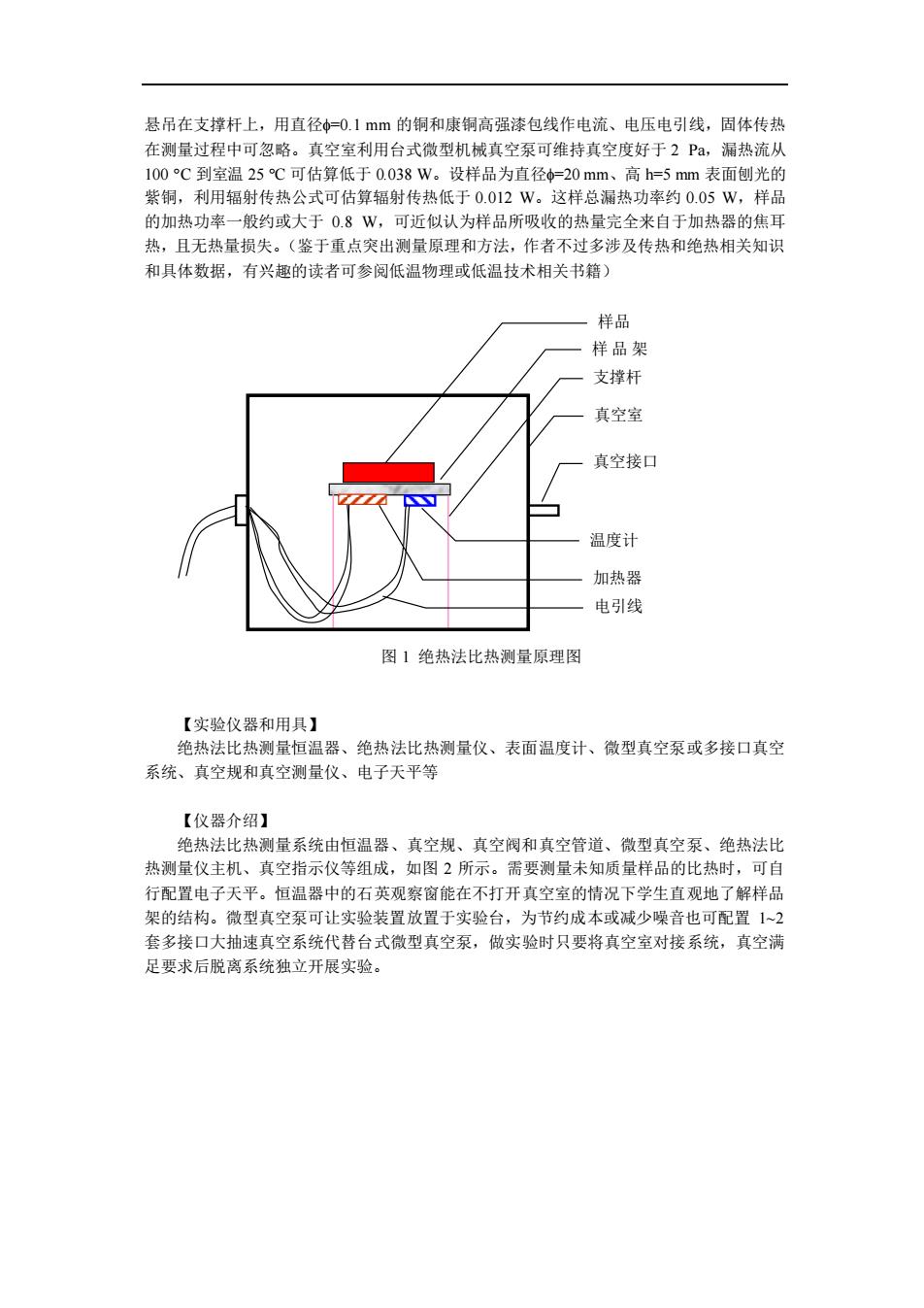

悬吊在支撑杆上,用直径=0.1 mm 的铜和康铜高强漆包线作电流、电压电引线,固体传热 在测量过程中可忽略。真空室利用台式微型机械真空泵可维持真空度好于 2 Pa,漏热流从 100 C 到室温 25 C 可估算低于 0.038 W。设样品为直径=20 mm、高 h=5 mm 表面刨光的 紫铜,利用辐射传热公式可估算辐射传热低于 0.012 W。这样总漏热功率约 0.05 W,样品 的加热功率一般约或大于 0.8 W,可近似认为样品所吸收的热量完全来自于加热器的焦耳 热,且无热量损失。(鉴于重点突出测量原理和方法,作者不过多涉及传热和绝热相关知识 和具体数据,有兴趣的读者可参阅低温物理或低温技术相关书籍) 图 1 绝热法比热测量原理图 【实验仪器和用具】 绝热法比热测量恒温器、绝热法比热测量仪、表面温度计、微型真空泵或多接口真空 系统、真空规和真空测量仪、电子天平等 【仪器介绍】 绝热法比热测量系统由恒温器、真空规、真空阀和真空管道、微型真空泵、绝热法比 热测量仪主机、真空指示仪等组成,如图 2 所示。需要测量未知质量样品的比热时,可自 行配置电子天平。恒温器中的石英观察窗能在不打开真空室的情况下学生直观地了解样品 架的结构。微型真空泵可让实验装置放置于实验台,为节约成本或减少噪音也可配置 1~2 套多接口大抽速真空系统代替台式微型真空泵,做实验时只要将真空室对接系统,真空满 足要求后脱离系统独立开展实验。 样品 样品架 样品支撑杆 真空室 温度计 真空接口 加热器 电引线

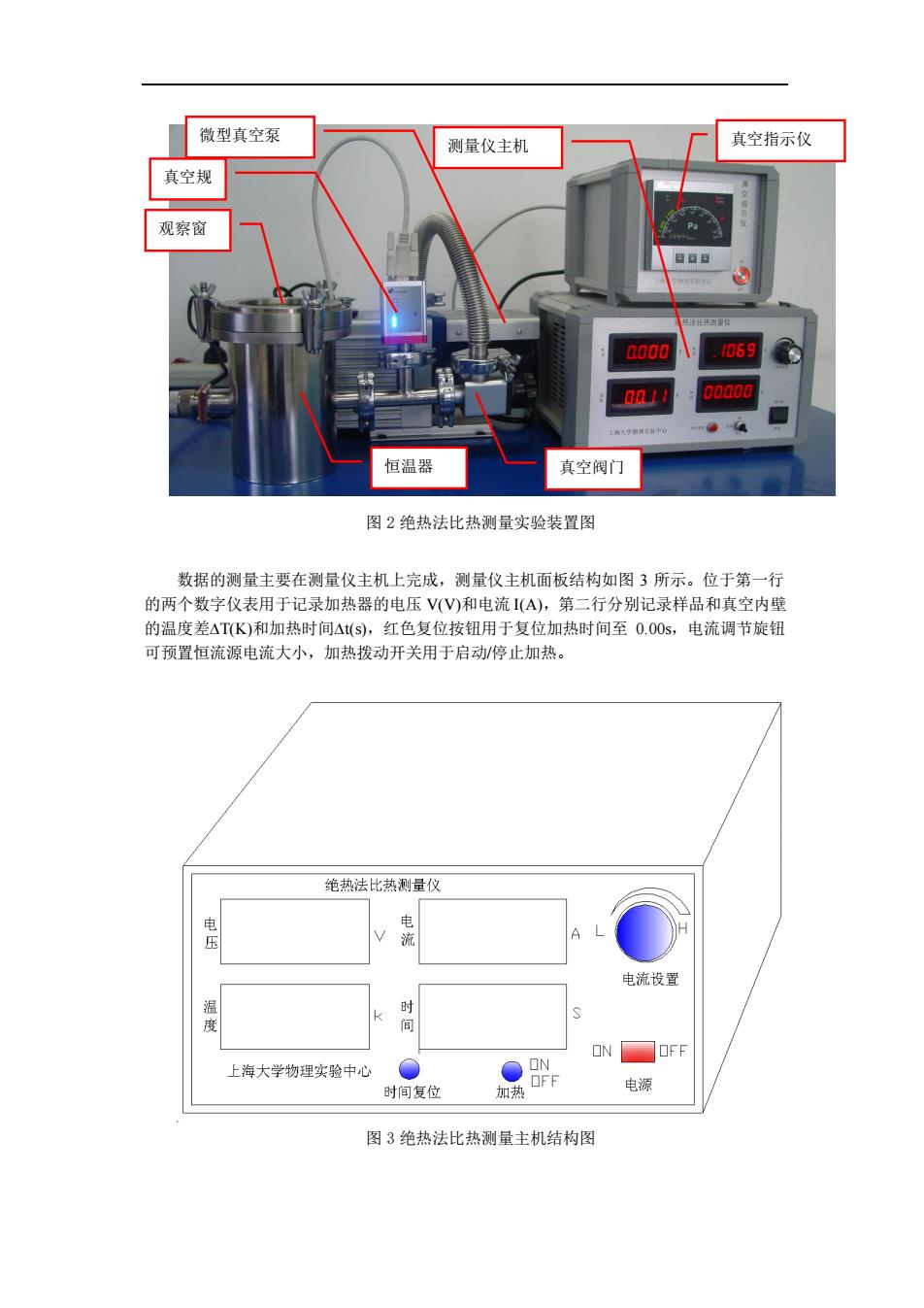

微型真空泵 测量仪主机 真空指示仪 真空规 观察窗 Pa 法止括星位 a000 059 0a11 恒温器 真空阀门 图2绝热法比热测量实验装置图 数据的测量主要在测量仪主机上完成,测量仪主机面板结构如图3所示。位于第一行 的两个数字仪表用于记录加热器的电压V(V)和电流I(A),第二行分别记录样品和真空内壁 的温度差△T(K)和加热时间△t(S),红色复位按钮用于复位加热时间至0.OOs,电流调节旋钮 可预置恒流源电流大小,加热拨动开关用于启动/停止加热。 绝热法比热测量仪 电 压 流 A 电流设置 温 不 时 ON□DFF 上海大学物理实验中心 ON DFF 时间复位 加热 电源 图3绝热法比热测量主机结构图

图 2 绝热法比热测量实验装置图 数据的测量主要在测量仪主机上完成,测量仪主机面板结构如图 3 所示。位于第一行 的两个数字仪表用于记录加热器的电压 V(V)和电流 I(A),第二行分别记录样品和真空内壁 的温度差T(K)和加热时间t(s),红色复位按钮用于复位加热时间至 0.00s,电流调节旋钮 可预置恒流源电流大小,加热拨动开关用于启动/停止加热。 图 3 绝热法比热测量主机结构图 观察窗 真空规 微型真空泵 测量仪主机 真空指示仪 恒温器 真空阀门

【实验内容和实验步骤】 1.称量并放置样品 (1)称量(如果已知样品质量可略此步):用镊子取样品Cu,用电子天平称量其质量: (2)将样品质量记入表1中: (3)打开真空室顶盖:旋下真空密封螺丝,依次缓慢开启放气阀 放气阀一。 (见右图)和真空阀,待真空室和大气压平衡后,取下真空 室顶盖(注意安全:真空顶盖较重,且加工精细,需双手轻 拿轻放): (4)放置样品:将Cu样品与样品架热接触的一面均匀涂抹阿皮 松脂后紧贴于样品架正中: (⑤)等待样品热平衡:由于人体温和环境温度不一致,样品此时初始温度不是室温,尽管 本实验装置可测量不同初始温度比热,但建议本步还是将样品放置在样品架一会,待 样品和实验室环境基本达到热平衡(可打开主机观察): (6)密封真空室:将真空室顶盖合上,并用三个固定螺丝相隔120°用力均匀地旋紧(可不 必旋很紧)。 2.抽真空 (1)用波纹管和快接接头连接恒温器和真空泵: (2)关闭真空阀,关闭放气阀: (3)启动真空泵: (4)缓慢打开真空阀(先轻微开启,再慢慢开到最大): (⑤)观察真空度的变化,确保不漏气,这时可将三个固定螺丝适度均匀旋紧(当然也不需 要非常用力): (6)真空度好于23Pa后可继续以下步骤,若真空室抽10分钟后真空仍高于10Pa则要 检查真空系统: (7)真空稳定后,记录真空度。 3.Cu样品的热容测量 (1)如果时间不为0,按时间复位按钮: (2)记录样品初始温度T:(注意表头显示的温度实际上为样品和室温的温度差,由于实验 关心的是初始温度与终了温度差,所以直接把表头读数当作当前温度): (3)加热开关在“0ff”状态时,调节电流设置,使加热电流被预设在约300mA(加热电流 的大小取决于样品总热容、加热时间和所需要的测量温度,本实验铜样约25士2g,加 热时间约120s,温差约10K)。 (4)加热开关置“0”,记录加热电流I和加热器电压V(由于加热电阻随温度有微小变化, 加热电压可略微变化,可记录中间值): (5)观察加热时间,当△t~120s时,把加热开关置“0ff”,停止加热,记录加热时间△t。 (6)当停止加热时可观察到温度读数快速下降,稍后可观察到温度读数明显缓慢下降(实 验上可近似认为此时热平衡达到),记录此时的温度表读数T2: (7)计算C样品的热容。注意测量结果除了样品本身的贡献外,样品架也作了贡献,所以 结果要扣除样品架本身的热容C,才能得到样品本身的热容(参加后述数据处理内 容) 4.A1(或其他)样品热容测量,重复上述实验步骤,测量金属A1(或其他样品)的热容 5.按照热容公式分别计算样品Cu和A!的热容测量结果

【实验内容和实验步骤】 1.称量并放置样品 (1) 称量(如果已知样品质量可略此步):用镊子取样品 Cu,用电子天平称量其质量; (2) 将样品质量记入表 1 中; (3) 打开真空室顶盖:旋下真空密封螺丝,依次缓慢开启放气阀 (见右图)和真空阀,待真空室和大气压平衡后,取下真空 室顶盖(注意安全:真空顶盖较重,且加工精细,需双手轻 拿轻放); (4) 放置样品:将 Cu 样品与样品架热接触的一面均匀涂抹阿皮 松脂后紧贴于样品架正中; (5) 等待样品热平衡:由于人体温和环境温度不一致,样品此时初始温度不是室温,尽管 本实验装置可测量不同初始温度比热,但建议本步还是将样品放置在样品架一会,待 样品和实验室环境基本达到热平衡(可打开主机观察); (6) 密封真空室:将真空室顶盖合上,并用三个固定螺丝相隔 120用力均匀地旋紧(可不 必旋很紧)。 2.抽真空 (1) 用波纹管和快接接头连接恒温器和真空泵; (2) 关闭真空阀,关闭放气阀; (3) 启动真空泵; (4) 缓慢打开真空阀(先轻微开启,再慢慢开到最大); (5) 观察真空度的变化,确保不漏气,这时可将三个固定螺丝适度均匀旋紧(当然也不需 要非常用力); (6) 真空度好于 2~3 Pa 后可继续以下步骤,若真空室抽 10 分钟后真空仍高于 10 Pa 则要 检查真空系统; (7) 真空稳定后,记录真空度。 3.Cu 样品的热容测量 (1) 如果时间不为 0,按时间复位按钮; (2) 记录样品初始温度 T1(注意表头显示的温度实际上为样品和室温的温度差,由于实验 关心的是初始温度与终了温度差,所以直接把表头读数当作当前温度); (3) 加热开关在“Off”状态时,调节电流设置,使加热电流被预设在约 300mA(加热电流 的大小取决于样品总热容、加热时间和所需要的测量温度,本实验铜样约 252 g,加 热时间约 120 s,温差约 10 K)。 (4) 加热开关置“On”,记录加热电流 I 和加热器电压 V(由于加热电阻随温度有微小变化, 加热电压可略微变化,可记录中间值); (5) 观察加热时间,当t ~ 120 s 时,把加热开关置“Off”,停止加热,记录加热时间t。 (6) 当停止加热时可观察到温度读数快速下降,稍后可观察到温度读数明显缓慢下降(实 验上可近似认为此时热平衡达到),记录此时的温度表读数 T2; (7) 计算 Cu 样品的热容。注意测量结果除了样品本身的贡献外,样品架也作了贡献,所以 结果要扣除样品架本身的热容 C0, 才能得到样品本身的热容(参加后述数据处理内 容)。 4.Al(或其他)样品热容测量,重复上述实验步骤,测量金属 Al(或其他样品)的热容 5.按照热容公式分别计算样品 Cu 和 Al 的热容测量结果

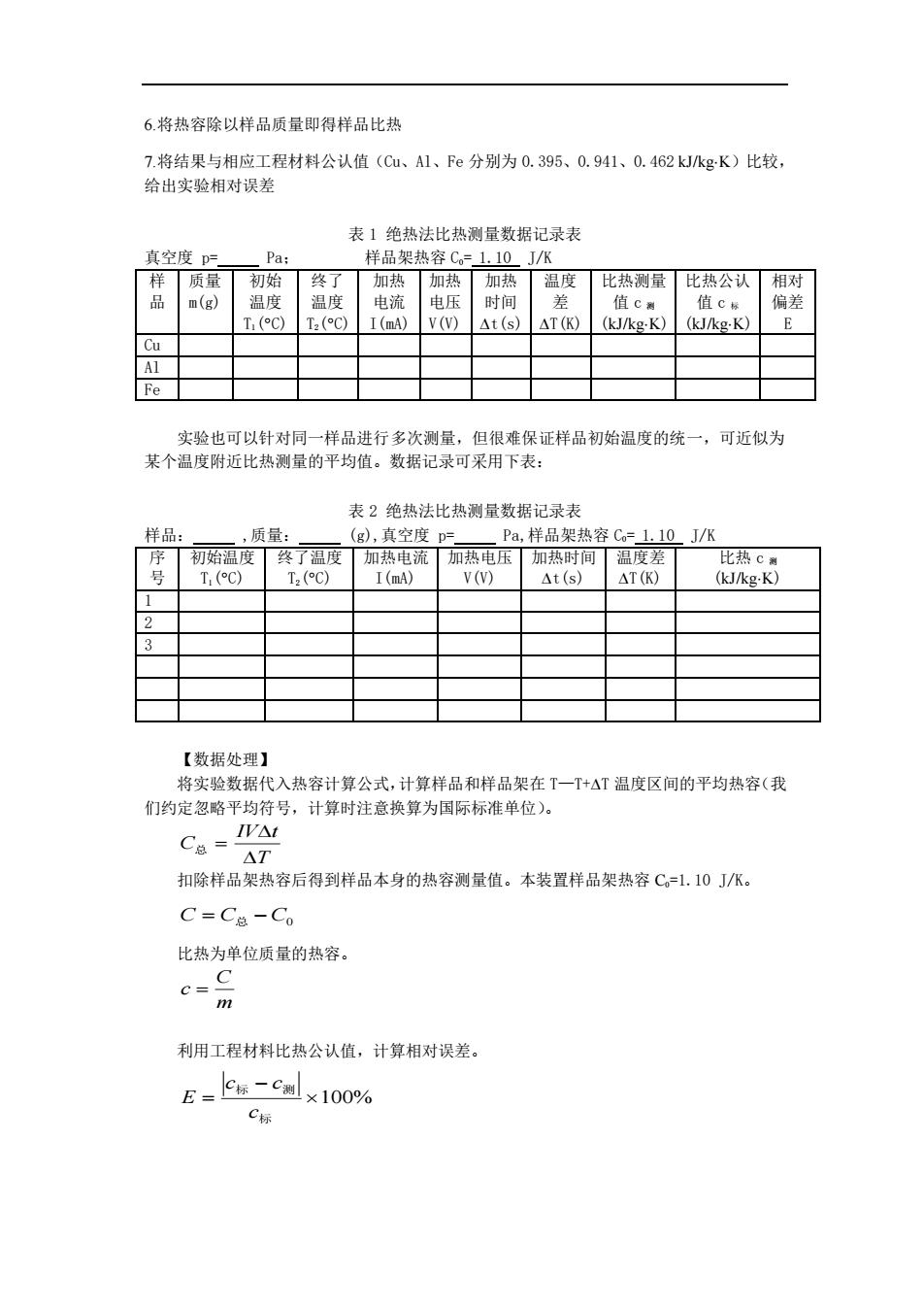

6.将热容除以样品质量即得样品比热 7.将结果与相应工程材料公认值(Cu、A1、Fe分别为0.395、0.941、0.462kJ/gK)比较, 给出实验相对误差 表1绝热法比热测量数据记录表 真空度p Pa: 样品架热容C。=1.10J/K 样 质量 初始 终了 加热加热 加热 温度 比热测量 比热公认 相对 品 m(g) 温度 温度 电流 电压 时间 差 值c测 值C桥 偏差 T1(C) T2(C) I(mA) V(V) △t(s) △T(K) (kJ/kg.K) (kJ/kg-K) E Cu Al Fe 实验也可以针对同一样品进行多次测量,但很难保证样品初始温度的统一,可近似为 某个温度附近比热测量的平均值。数据记录可采用下表: 表2绝热法比热测量数据记录表 样品: ,质量: (g),真空度p= Pa,样品架热容Co=1.10J/K 序 初始温度终了温度 加热电流加热电压加热时间 温度差 比热c测 号 T(C) T2(C) I(mA) V(V) △t(s) △T(K) (kJ/kg.K) 1 2 3 【数据处理】 将实验数据代入热容计算公式,计算样品和样品架在T一T+△T温度区间的平均热容(我 们约定忽略平均符号,计算时注意换算为国际标准单位)。 C总= IV△t △T 扣除样品架热容后得到样品本身的热容测量值。本装置样品架热容C。=1.10J/K。 C=C总-Co 比热为单位质量的热容。 c=C n 利用工程材料比热公认值,计算相对误差。 E=C标-C别×100% C标

6.将热容除以样品质量即得样品比热 7.将结果与相应工程材料公认值(Cu、Al、Fe 分别为 0.395、0.941、0.462 kJ/kgK)比较, 给出实验相对误差 表 1 绝热法比热测量数据记录表 真空度 p= Pa; 样品架热容 C0= 1.10 J/K 样 品 质量 m(g) 初始 温度 T1(C) 终了 温度 T2(C) 加热 电流 I(mA) 加热 电压 V(V) 加热 时间 t(s) 温度 差 T(K) 比热测量 值 c 测 (kJ/kgK) 比热公认 值 c 标 (kJ/kgK) 相对 偏差 E Cu Al Fe 实验也可以针对同一样品进行多次测量,但很难保证样品初始温度的统一,可近似为 某个温度附近比热测量的平均值。数据记录可采用下表: 表 2 绝热法比热测量数据记录表 样品: ,质量: (g),真空度 p= Pa,样品架热容 C0= 1.10 J/K 序 号 初始温度 T1(C) 终了温度 T2(C) 加热电流 I(mA) 加热电压 V(V) 加热时间 t(s) 温度差 T(K) 比热 c 测 (kJ/kgK) 1 2 3 【数据处理】 将实验数据代入热容计算公式,计算样品和样品架在 T—T+T 温度区间的平均热容(我 们约定忽略平均符号,计算时注意换算为国际标准单位)。 T IV t C 总 = 扣除样品架热容后得到样品本身的热容测量值。本装置样品架热容 C0=1.10 J/K。 C = C总 −C0 比热为单位质量的热容。 m C c = 利用工程材料比热公认值,计算相对误差。 100% − = 标 标 测 c c c E