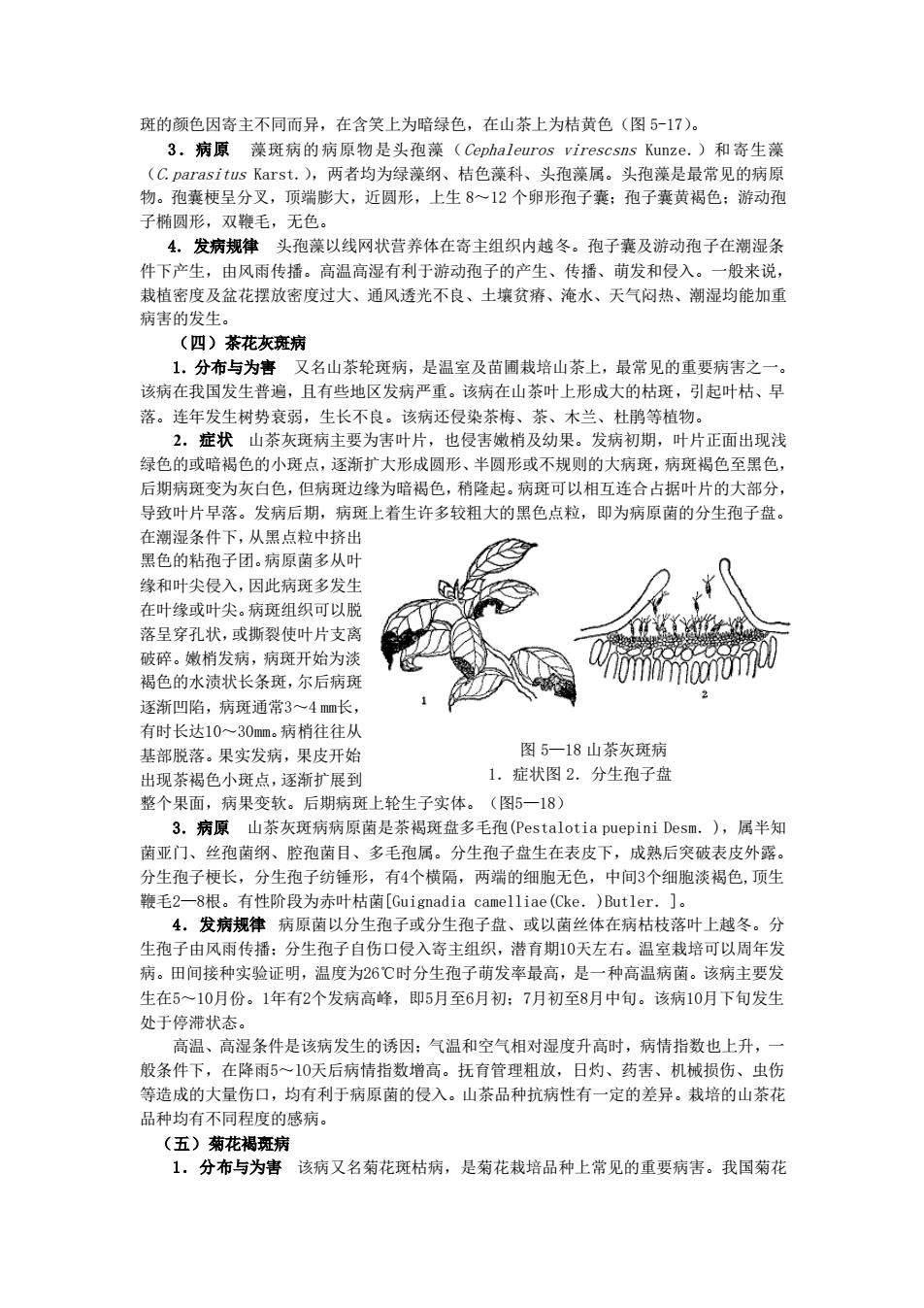

图 5—18 山茶灰斑病 1.症状图 2.分生孢子盘 斑的颜色因寄主不同而异,在含笑上为暗绿色,在山茶上为桔黄色(图 5-17)。 3.病原 藻斑病的病原物是头孢藻(Cephaleuros virescsns Kunze.)和寄生藻 (C.parasitus Karst.),两者均为绿藻纲、桔色藻科、头孢藻属。头孢藻是最常见的病原 物。孢囊梗呈分叉,顶端膨大,近圆形,上生 8~12 个卵形孢子囊;孢子囊黄褐色;游动孢 子椭圆形,双鞭毛,无色。 4.发病规律 头孢藻以线网状营养体在寄主组织内越冬。孢子囊及游动孢子在潮湿条 件下产生,由风雨传播。高温高湿有利于游动孢子的产生、传播、萌发和侵入。一般来说, 栽植密度及盆花摆放密度过大、通风透光不良、土壤贫瘠、淹水、天气闷热、潮湿均能加重 病害的发生。 (四)茶花灰斑病 1.分布与为害 又名山茶轮斑病,是温室及苗圃栽培山茶上,最常见的重要病害之一。 该病在我国发生普遍,且有些地区发病严重。该病在山茶叶上形成大的枯斑,引起叶枯、早 落。连年发生树势衰弱,生长不良。该病还侵染茶梅、茶、木兰、杜鹃等植物。 2.症状 山茶灰斑病主要为害叶片,也侵害嫩梢及幼果。发病初期,叶片正面出现浅 绿色的或暗褐色的小斑点,逐渐扩大形成圆形、半圆形或不规则的大病斑,病斑褐色至黑色, 后期病斑变为灰白色,但病斑边缘为暗褐色,稍隆起。病斑可以相互连合占据叶片的大部分, 导致叶片早落。发病后期,病斑上着生许多较粗大的黑色点粒,即为病原菌的分生孢子盘。 在潮湿条件下,从黑点粒中挤出 黑色的粘孢子团。病原菌多从叶 缘和叶尖侵入,因此病斑多发生 在叶缘或叶尖。病斑组织可以脱 落呈穿孔状,或撕裂使叶片支离 破碎。嫩梢发病,病斑开始为淡 褐色的水渍状长条斑,尔后病斑 逐渐凹陷,病斑通常3~4 mm长, 有时长达10~30mm。病梢往往从 基部脱落。果实发病,果皮开始 出现茶褐色小斑点,逐渐扩展到 整个果面,病果变软。后期病斑上轮生子实体。(图5—18) 3.病原 山茶灰斑病病原菌是茶褐斑盘多毛孢(Pestalotia puepini Desm.),属半知 菌亚门、丝孢菌纲、腔孢菌目、多毛孢属。分生孢子盘生在表皮下,成熟后突破表皮外露。 分生孢子梗长,分生孢子纺锤形,有4个横隔,两端的细胞无色,中间3个细胞淡褐色,顶生 鞭毛2—8根。有性阶段为赤叶枯菌[Guignadia camelliae(Cke.)Butler.]。 4.发病规律 病原菌以分生孢子或分生孢子盘、或以菌丝体在病枯枝落叶上越冬。分 生孢子由风雨传播;分生孢子自伤口侵入寄主组织,潜育期10天左右。温室栽培可以周年发 病。田间接种实验证明,温度为26℃时分生孢子萌发率最高,是一种高温病菌。该病主要发 生在5~10月份。1年有2个发病高峰,即5月至6月初;7月初至8月中旬。该病10月下旬发生 处于停滞状态。 高温、高湿条件是该病发生的诱因;气温和空气相对湿度升高时,病情指数也上升,一 般条件下,在降雨5~lO天后病情指数增高。抚育管理粗放,日灼、药害、机械损伤、虫伤 等造成的大量伤口,均有利于病原菌的侵入。山茶品种抗病性有一定的差异。栽培的山茶花 品种均有不同程度的感病。 (五)菊花褐斑病 1.分布与为害 该病又名菊花斑枯病,是菊花栽培品种上常见的重要病害。我国菊花

图 5—18 山茶灰斑病 1.症状图 2.分生孢子盘 斑的颜色因寄主不同而异,在含笑上为暗绿色,在山茶上为桔黄色(图 5-17)。 3.病原 藻斑病的病原物是头孢藻(Cephaleuros virescsns Kunze.)和寄生藻 (C.parasitus Karst.),两者均为绿藻纲、桔色藻科、头孢藻属。头孢藻是最常见的病原 物。孢囊梗呈分叉,顶端膨大,近圆形,上生 8~12 个卵形孢子囊;孢子囊黄褐色;游动孢 子椭圆形,双鞭毛,无色。 4.发病规律 头孢藻以线网状营养体在寄主组织内越冬。孢子囊及游动孢子在潮湿条 件下产生,由风雨传播。高温高湿有利于游动孢子的产生、传播、萌发和侵入。一般来说, 栽植密度及盆花摆放密度过大、通风透光不良、土壤贫瘠、淹水、天气闷热、潮湿均能加重 病害的发生。 (四)茶花灰斑病 1.分布与为害 又名山茶轮斑病,是温室及苗圃栽培山茶上,最常见的重要病害之一。 该病在我国发生普遍,且有些地区发病严重。该病在山茶叶上形成大的枯斑,引起叶枯、早 落。连年发生树势衰弱,生长不良。该病还侵染茶梅、茶、木兰、杜鹃等植物。 2.症状 山茶灰斑病主要为害叶片,也侵害嫩梢及幼果。发病初期,叶片正面出现浅 绿色的或暗褐色的小斑点,逐渐扩大形成圆形、半圆形或不规则的大病斑,病斑褐色至黑色, 后期病斑变为灰白色,但病斑边缘为暗褐色,稍隆起。病斑可以相互连合占据叶片的大部分, 导致叶片早落。发病后期,病斑上着生许多较粗大的黑色点粒,即为病原菌的分生孢子盘。 在潮湿条件下,从黑点粒中挤出 黑色的粘孢子团。病原菌多从叶 缘和叶尖侵入,因此病斑多发生 在叶缘或叶尖。病斑组织可以脱 落呈穿孔状,或撕裂使叶片支离 破碎。嫩梢发病,病斑开始为淡 褐色的水渍状长条斑,尔后病斑 逐渐凹陷,病斑通常3~4 mm长, 有时长达10~30mm。病梢往往从 基部脱落。果实发病,果皮开始 出现茶褐色小斑点,逐渐扩展到 整个果面,病果变软。后期病斑上轮生子实体。(图5—18) 3.病原 山茶灰斑病病原菌是茶褐斑盘多毛孢(Pestalotia puepini Desm.),属半知 菌亚门、丝孢菌纲、腔孢菌目、多毛孢属。分生孢子盘生在表皮下,成熟后突破表皮外露。 分生孢子梗长,分生孢子纺锤形,有4个横隔,两端的细胞无色,中间3个细胞淡褐色,顶生 鞭毛2—8根。有性阶段为赤叶枯菌[Guignadia camelliae(Cke.)Butler.]。 4.发病规律 病原菌以分生孢子或分生孢子盘、或以菌丝体在病枯枝落叶上越冬。分 生孢子由风雨传播;分生孢子自伤口侵入寄主组织,潜育期10天左右。温室栽培可以周年发 病。田间接种实验证明,温度为26℃时分生孢子萌发率最高,是一种高温病菌。该病主要发 生在5~10月份。1年有2个发病高峰,即5月至6月初;7月初至8月中旬。该病10月下旬发生 处于停滞状态。 高温、高湿条件是该病发生的诱因;气温和空气相对湿度升高时,病情指数也上升,一 般条件下,在降雨5~lO天后病情指数增高。抚育管理粗放,日灼、药害、机械损伤、虫伤 等造成的大量伤口,均有利于病原菌的侵入。山茶品种抗病性有一定的差异。栽培的山茶花 品种均有不同程度的感病。 (五)菊花褐斑病 1.分布与为害 该病又名菊花斑枯病,是菊花栽培品种上常见的重要病害。我国菊花

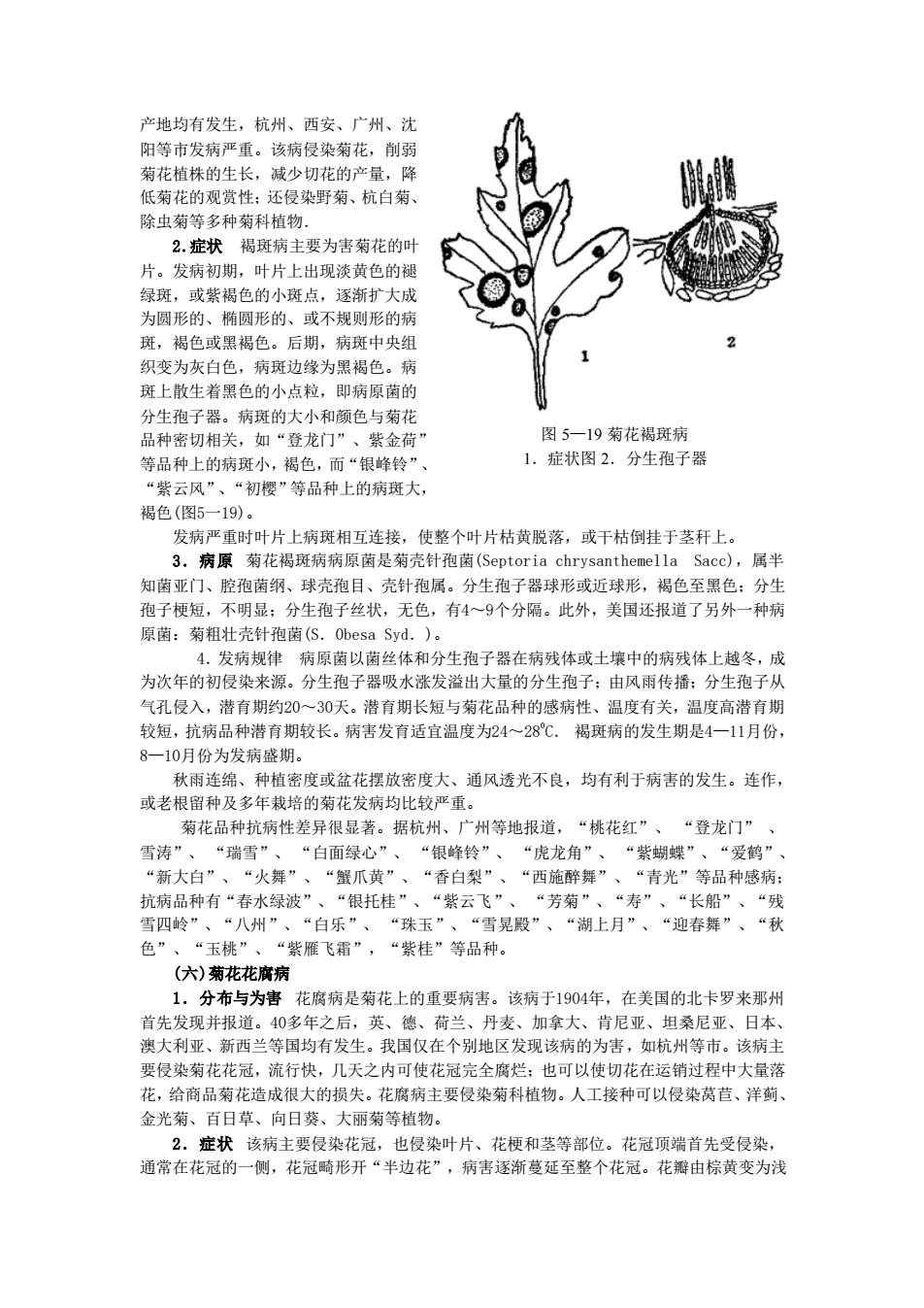

图 5—19 菊花褐斑病 1.症状图 2.分生孢子器 产地均有发生,杭州、西安、广州、沈 阳等市发病严重。该病侵染菊花,削弱 菊花植株的生长,减少切花的产量,降 低菊花的观赏性;还侵染野菊、杭白菊、 除虫菊等多种菊科植物. 2.症状 褐斑病主要为害菊花的叶 片。发病初期,叶片上出现淡黄色的褪 绿斑,或紫褐色的小斑点,逐渐扩大成 为圆形的、椭圆形的、或不规则形的病 斑,褐色或黑褐色。后期,病斑中央组 织变为灰白色,病斑边缘为黑褐色。病 斑上散生着黑色的小点粒,即病原菌的 分生孢子器。病斑的大小和颜色与菊花 品种密切相关,如“登龙门”、紫金荷” 等品种上的病斑小,褐色,而“银峰铃”、 “紫云风”、“初樱”等品种上的病斑大, 褐色(图5一19)。 发病严重时叶片上病斑相互连接,使整个叶片枯黄脱落,或干枯倒挂于茎秆上。 3.病原 菊花褐斑病病原菌是菊壳针孢菌(Septoria chrysanthemella Sacc),属半 知菌亚门、腔孢菌纲、球壳孢目、壳针孢属。分生孢子器球形或近球形,褐色至黑色;分生 孢子梗短,不明显;分生孢子丝状,无色,有4~9个分隔。此外,美国还报道了另外一种病 原菌:菊粗壮壳针孢菌(S.0besa Syd.)。 4.发病规律 病原菌以菌丝体和分生孢子器在病残体或土壤中的病残体上越冬,成 为次年的初侵染来源。分生孢子器吸水涨发溢出大量的分生孢子;由风雨传播;分生孢子从 气孔侵入,潜育期约20~30天。潜育期长短与菊花品种的感病性、温度有关,温度高潜育期 较短,抗病品种潜育期较长。病害发育适宜温度为24~280 C. 褐斑病的发生期是4—11月份, 8—10月份为发病盛期。 秋雨连绵、种植密度或盆花摆放密度大、通风透光不良,均有利于病害的发生。连作, 或老根留种及多年栽培的菊花发病均比较严重。 菊花品种抗病性差异很显著。据杭州、广州等地报道,“桃花红”、 “登龙门” 、 雪涛”、 “瑞雪”、 “白面绿心”、 “银峰铃”、 “虎龙角”、 “紫蝴蝶”、“爱鹤”、 “新大白”、“火舞”、“蟹爪黄”、“香白梨”、“西施醉舞”、“青光”等品种感病; 抗病品种有“春水绿波”、“银托桂”、“紫云飞”、 “芳菊”、“寿”、“长船”、“残 雪四岭”、“八州”、“白乐”、 “珠玉”、“雪晃殿”、“湖上月”、“迎春舞”、“秋 色”、“玉桃”、“紫雁飞霜”,“紫桂”等品种。 (六)菊花花腐病 1.分布与为害 花腐病是菊花上的重要病害。该病于1904年,在美国的北卡罗来那州 首先发现并报道。40多年之后,英、德、荷兰、丹麦、加拿大、肯尼亚、坦桑尼亚、日本、 澳大利亚、新西兰等国均有发生。我国仅在个别地区发现该病的为害,如杭州等市。该病主 要侵染菊花花冠,流行快,几天之内可使花冠完全腐烂;也可以使切花在运销过程中大量落 花,给商品菊花造成很大的损失。花腐病主要侵染菊科植物。人工接种可以侵染莴苣、洋蓟、 金光菊、百日草、向日葵、大丽菊等植物。 2.症状 该病主要侵染花冠,也侵染叶片、花梗和茎等部位。花冠顶端首先受侵染, 通常在花冠的一侧,花冠畸形开“半边花”,病害逐渐蔓延至整个花冠。花瓣由棕黄变为浅

图 5—19 菊花褐斑病 1.症状图 2.分生孢子器 产地均有发生,杭州、西安、广州、沈 阳等市发病严重。该病侵染菊花,削弱 菊花植株的生长,减少切花的产量,降 低菊花的观赏性;还侵染野菊、杭白菊、 除虫菊等多种菊科植物. 2.症状 褐斑病主要为害菊花的叶 片。发病初期,叶片上出现淡黄色的褪 绿斑,或紫褐色的小斑点,逐渐扩大成 为圆形的、椭圆形的、或不规则形的病 斑,褐色或黑褐色。后期,病斑中央组 织变为灰白色,病斑边缘为黑褐色。病 斑上散生着黑色的小点粒,即病原菌的 分生孢子器。病斑的大小和颜色与菊花 品种密切相关,如“登龙门”、紫金荷” 等品种上的病斑小,褐色,而“银峰铃”、 “紫云风”、“初樱”等品种上的病斑大, 褐色(图5一19)。 发病严重时叶片上病斑相互连接,使整个叶片枯黄脱落,或干枯倒挂于茎秆上。 3.病原 菊花褐斑病病原菌是菊壳针孢菌(Septoria chrysanthemella Sacc),属半 知菌亚门、腔孢菌纲、球壳孢目、壳针孢属。分生孢子器球形或近球形,褐色至黑色;分生 孢子梗短,不明显;分生孢子丝状,无色,有4~9个分隔。此外,美国还报道了另外一种病 原菌:菊粗壮壳针孢菌(S.0besa Syd.)。 4.发病规律 病原菌以菌丝体和分生孢子器在病残体或土壤中的病残体上越冬,成 为次年的初侵染来源。分生孢子器吸水涨发溢出大量的分生孢子;由风雨传播;分生孢子从 气孔侵入,潜育期约20~30天。潜育期长短与菊花品种的感病性、温度有关,温度高潜育期 较短,抗病品种潜育期较长。病害发育适宜温度为24~280 C. 褐斑病的发生期是4—11月份, 8—10月份为发病盛期。 秋雨连绵、种植密度或盆花摆放密度大、通风透光不良,均有利于病害的发生。连作, 或老根留种及多年栽培的菊花发病均比较严重。 菊花品种抗病性差异很显著。据杭州、广州等地报道,“桃花红”、 “登龙门” 、 雪涛”、 “瑞雪”、 “白面绿心”、 “银峰铃”、 “虎龙角”、 “紫蝴蝶”、“爱鹤”、 “新大白”、“火舞”、“蟹爪黄”、“香白梨”、“西施醉舞”、“青光”等品种感病; 抗病品种有“春水绿波”、“银托桂”、“紫云飞”、 “芳菊”、“寿”、“长船”、“残 雪四岭”、“八州”、“白乐”、 “珠玉”、“雪晃殿”、“湖上月”、“迎春舞”、“秋 色”、“玉桃”、“紫雁飞霜”,“紫桂”等品种。 (六)菊花花腐病 1.分布与为害 花腐病是菊花上的重要病害。该病于1904年,在美国的北卡罗来那州 首先发现并报道。40多年之后,英、德、荷兰、丹麦、加拿大、肯尼亚、坦桑尼亚、日本、 澳大利亚、新西兰等国均有发生。我国仅在个别地区发现该病的为害,如杭州等市。该病主 要侵染菊花花冠,流行快,几天之内可使花冠完全腐烂;也可以使切花在运销过程中大量落 花,给商品菊花造成很大的损失。花腐病主要侵染菊科植物。人工接种可以侵染莴苣、洋蓟、 金光菊、百日草、向日葵、大丽菊等植物。 2.症状 该病主要侵染花冠,也侵染叶片、花梗和茎等部位。花冠顶端首先受侵染, 通常在花冠的一侧,花冠畸形开“半边花”,病害逐渐蔓延至整个花冠。花瓣由棕黄变为浅

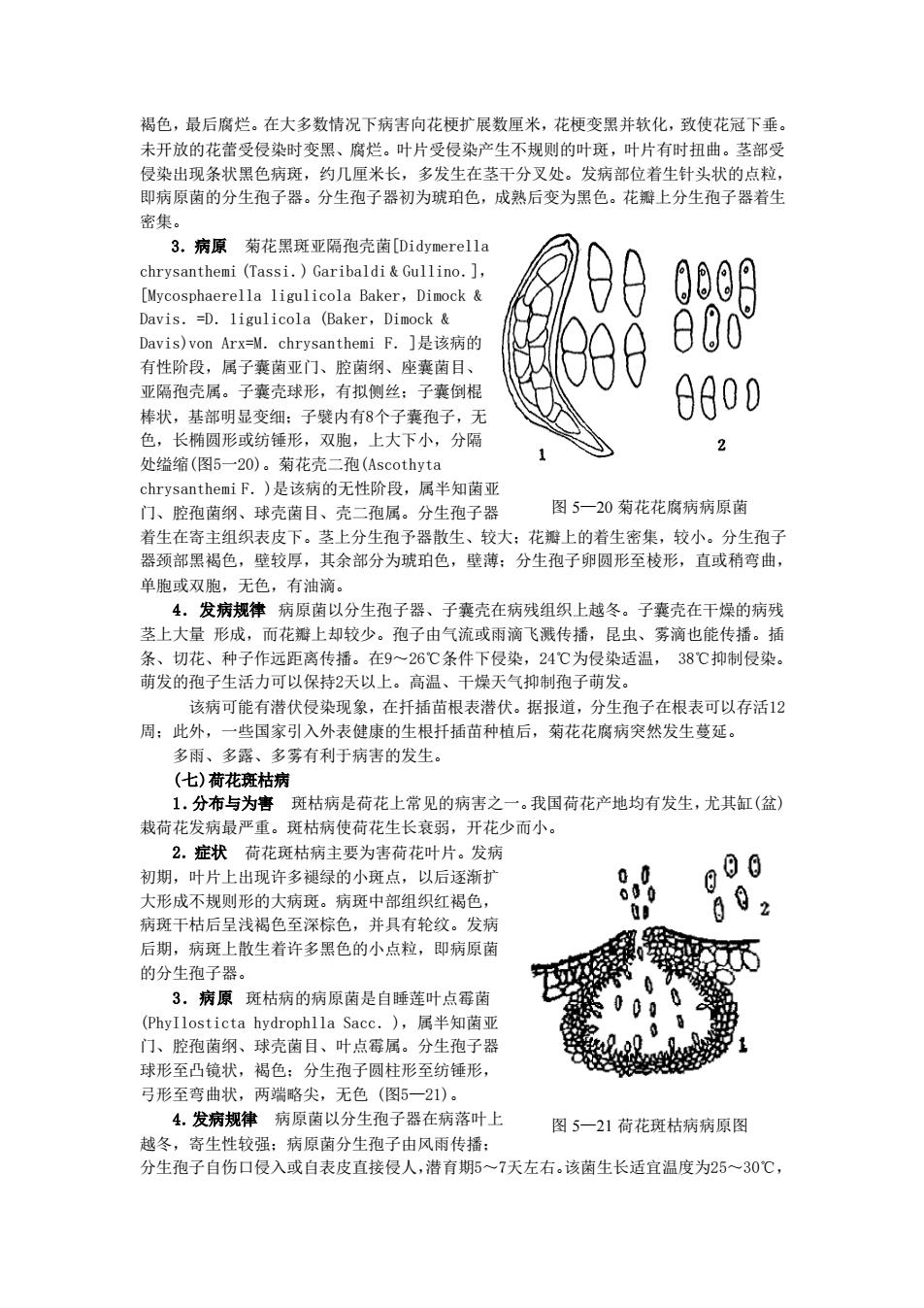

图 5—21 荷花斑枯病病原图 1.分生孢子器 2.分生孢子(仿李 尚志) 图 6—22 荷花斑枯病病原图 1.分生孢子器 2.分生孢子(仿李 尚志) 图 6—22 荷花斑枯病病原图 1.分生孢子器 2.分生孢子(仿李 尚志) 图 5—20 菊花花腐病病原菌 1.子囊及子囊孢子 2.分生孢子 (仿 A.SiVanesan) 褐色,最后腐烂。在大多数情况下病害向花梗扩展数厘米,花梗变黑并软化,致使花冠下垂。 未开放的花蕾受侵染时变黑、腐烂。叶片受侵染产生不规则的叶斑,叶片有时扭曲。茎部受 侵染出现条状黑色病斑,约几厘米长,多发生在茎干分叉处。发病部位着生针头状的点粒, 即病原菌的分生孢子器。分生孢子器初为琥珀色,成熟后变为黑色。花瓣上分生孢子器着生 密集。 3.病原 菊花黑斑亚隔孢壳菌[Didymerella chrysanthemi (Tassi.) Garibaldi & Gullino.], [Mycosphaerella ligulicola Baker,Dimock & Davis.=D.1igulicola (Baker,Dimock & Davis)von Arx=M.chrysanthemi F.]是该病的 有性阶段,属子囊菌亚门、腔菌纲、座囊菌目、 亚隔孢壳属。子囊壳球形,有拟侧丝;子囊倒棍 棒状,基部明显变细;子襞内有8个子囊孢子,无 色,长椭圆形或纺锤形,双胞,上大下小,分隔 处缢缩(图5一20)。菊花壳二孢(Ascothyta chrysanthemi F.)是该病的无性阶段,属半知菌亚 门、腔孢菌纲、球壳菌目、壳二孢属。分生孢子器 着生在寄主组织表皮下。茎上分生孢予器散生、较大;花瓣上的着生密集,较小。分生孢子 器颈部黑褐色,壁较厚,其余部分为琥珀色,壁薄;分生孢子卵圆形至棱形,直或稍弯曲, 单胞或双胞,无色,有油滴。 4.发病规律 病原菌以分生孢子器、子囊壳在病残组织上越冬。子囊壳在干燥的病残 茎上大量 形成,而花瓣上却较少。孢子由气流或雨滴飞溅传播,昆虫、雾滴也能传播。插 条、切花、种子作远距离传播。在9~26℃条件下侵染,24℃为侵染适温, 38℃抑制侵染。 萌发的孢子生活力可以保持2天以上。高温、干燥天气抑制孢子萌发。 该病可能有潜伏侵染现象,在扦插苗根表潜伏。据报道,分生孢子在根表可以存活12 周;此外,一些国家引入外表健康的生根扦插苗种植后,菊花花腐病突然发生蔓延。 多雨、多露、多雾有利于病害的发生。 (七)荷花斑枯病 1.分布与为害 斑枯病是荷花上常见的病害之一。我国荷花产地均有发生,尤其缸(盆) 栽荷花发病最严重。斑枯病使荷花生长衰弱,开花少而小。 2.症状 荷花斑枯病主要为害荷花叶片。发病 初期,叶片上出现许多褪绿的小斑点,以后逐渐扩 大形成不规则形的大病斑。病斑中部组织红褐色, 病斑干枯后呈浅褐色至深棕色,并具有轮纹。发病 后期,病斑上散生着许多黑色的小点粒,即病原菌 的分生孢子器。 3.病原 斑枯病的病原菌是自睡莲叶点霉菌 (PhyIlosticta hydrophlla Sacc.),属半知菌亚 门、腔孢菌纲、球壳菌目、叶点霉属。分生孢子器 球形至凸镜状,褐色;分生孢子圆柱形至纺锤形, 弓形至弯曲状,两端略尖,无色 (图5—21)。 4.发病规律 病原菌以分生孢子器在病落叶上 越冬,寄生性较强;病原菌分生孢子由风雨传播; 分生孢子自伤口侵入或自表皮直接侵人,潜育期5~7天左右。该菌生长适宜温度为25~30℃

图 5—21 荷花斑枯病病原图 1.分生孢子器 2.分生孢子(仿李 尚志) 图 6—22 荷花斑枯病病原图 1.分生孢子器 2.分生孢子(仿李 尚志) 图 6—22 荷花斑枯病病原图 1.分生孢子器 2.分生孢子(仿李 尚志) 图 5—20 菊花花腐病病原菌 1.子囊及子囊孢子 2.分生孢子 (仿 A.SiVanesan) 褐色,最后腐烂。在大多数情况下病害向花梗扩展数厘米,花梗变黑并软化,致使花冠下垂。 未开放的花蕾受侵染时变黑、腐烂。叶片受侵染产生不规则的叶斑,叶片有时扭曲。茎部受 侵染出现条状黑色病斑,约几厘米长,多发生在茎干分叉处。发病部位着生针头状的点粒, 即病原菌的分生孢子器。分生孢子器初为琥珀色,成熟后变为黑色。花瓣上分生孢子器着生 密集。 3.病原 菊花黑斑亚隔孢壳菌[Didymerella chrysanthemi (Tassi.) Garibaldi & Gullino.], [Mycosphaerella ligulicola Baker,Dimock & Davis.=D.1igulicola (Baker,Dimock & Davis)von Arx=M.chrysanthemi F.]是该病的 有性阶段,属子囊菌亚门、腔菌纲、座囊菌目、 亚隔孢壳属。子囊壳球形,有拟侧丝;子囊倒棍 棒状,基部明显变细;子襞内有8个子囊孢子,无 色,长椭圆形或纺锤形,双胞,上大下小,分隔 处缢缩(图5一20)。菊花壳二孢(Ascothyta chrysanthemi F.)是该病的无性阶段,属半知菌亚 门、腔孢菌纲、球壳菌目、壳二孢属。分生孢子器 着生在寄主组织表皮下。茎上分生孢予器散生、较大;花瓣上的着生密集,较小。分生孢子 器颈部黑褐色,壁较厚,其余部分为琥珀色,壁薄;分生孢子卵圆形至棱形,直或稍弯曲, 单胞或双胞,无色,有油滴。 4.发病规律 病原菌以分生孢子器、子囊壳在病残组织上越冬。子囊壳在干燥的病残 茎上大量 形成,而花瓣上却较少。孢子由气流或雨滴飞溅传播,昆虫、雾滴也能传播。插 条、切花、种子作远距离传播。在9~26℃条件下侵染,24℃为侵染适温, 38℃抑制侵染。 萌发的孢子生活力可以保持2天以上。高温、干燥天气抑制孢子萌发。 该病可能有潜伏侵染现象,在扦插苗根表潜伏。据报道,分生孢子在根表可以存活12 周;此外,一些国家引入外表健康的生根扦插苗种植后,菊花花腐病突然发生蔓延。 多雨、多露、多雾有利于病害的发生。 (七)荷花斑枯病 1.分布与为害 斑枯病是荷花上常见的病害之一。我国荷花产地均有发生,尤其缸(盆) 栽荷花发病最严重。斑枯病使荷花生长衰弱,开花少而小。 2.症状 荷花斑枯病主要为害荷花叶片。发病 初期,叶片上出现许多褪绿的小斑点,以后逐渐扩 大形成不规则形的大病斑。病斑中部组织红褐色, 病斑干枯后呈浅褐色至深棕色,并具有轮纹。发病 后期,病斑上散生着许多黑色的小点粒,即病原菌 的分生孢子器。 3.病原 斑枯病的病原菌是自睡莲叶点霉菌 (PhyIlosticta hydrophlla Sacc.),属半知菌亚 门、腔孢菌纲、球壳菌目、叶点霉属。分生孢子器 球形至凸镜状,褐色;分生孢子圆柱形至纺锤形, 弓形至弯曲状,两端略尖,无色 (图5—21)。 4.发病规律 病原菌以分生孢子器在病落叶上 越冬,寄生性较强;病原菌分生孢子由风雨传播; 分生孢子自伤口侵入或自表皮直接侵人,潜育期5~7天左右。该菌生长适宜温度为25~30℃

图 5-22 芍药褐斑病 1、症状图 2、分生孢子及分生孢子梗 温度范围为16~38℃。分生孢子在50%荷叶煮汁中的萌发率最高;病原菌生长的最适pH为 4.5~5.5,pH值范围为3~8。在浙江,荷花斑枯病发生期为5~10月份,8~9月份为发病盛 期。 病害发生的早晚和严重程度主要和气温及空气相对湿度有关。温度在23℃以上,降雨量 在140mm以上时发病严重。 病残体多、土壤贫瘠加重斑枯病的发生。新叶抽出期及结实期比开花期的叶片敏感,发 病严重。立叶发病往往严重,浮叶发病轻,盆(缸)栽荷花发病严重,湖塘栽植的荷花发病 轻. (八)芍药褐斑病 1.分布与为害 又称芍药红斑病。是芍药上的一种重要病害。我国的四川、河北、河 南、浙江、江苏、陕西、吉林、山东、山西、兰州、乌鲁木齐、上海、天津、北京、大连等 地均有发生。该病也能侵害牡丹。常引起叶片早枯,致使植株矮小、花小且少,严重的会造 成植株死亡。 2.症状 病菌主要为害叶片,也能侵染枝条、花、果实。发病初期,叶背出现针尖大 小的凹陷的斑点,逐渐扩大成近圆形或不规则形的病斑,叶缘的病斑多为半圆形。叶片正面 的病斑为暗红色或黄褐色,有淡褐色不明显的轮纹。叶背的病斑一般为淡褐色(因品种而异)。 严重时病斑连接成片,叶片皱缩、 枯焦。在湿度大时,叶背的病斑上 产生墨绿色的霉层,即为病菌的分 生孢子梗和分生孢子。幼茎、枝条、 叶柄上的病斑长椭圆形,红褐色。 叶柄基部、枝干分叉处的病斑呈黑 褐色溃疡斑。病害在花上表现为紫 红色的小斑点(图 5-22)。 3.病原 病原菌为牡丹枝孢霉 (Cladosporium paeoniae Pass.), 属半知菌亚门、丝孢纲、丛梗孢目、 枝孢菌属。分生孢子梗 3~7 根丛生, 黄褐色,有 2~6 个分隔;分生孢子纺锤形或卵形,1~2 个细胞,多为单胞,偶见双细胞。 4.发病规律 病菌主要以菌丝体在病部或病株残体上越冬。翌年春天,在潮湿情况下 产生分生孢子,借风雨传播,一般从伤口侵入,也可从表皮细胞直接侵入。潜育期短,一般 为 6 天左右,但病斑上子实体的形成时间很长,大约在病斑出现后 1.5~2 个月左右时间才 出现子实体,因此一般在一个生长季节只有一次再次侵染。该病的发生与春天降雨情况、立 地条件、种植密度关系密切。春雨早、雨量适中,发病早、为害重;土壤贫瘠、含沙量大, 植物生长势弱,发病重;种植过密、株丛过大,致使通风不良,加重病害发生。芍药的栽培 品种之间抗病性差异很大。“东海朝阳”、“紫袍金带”、“小紫玲”、“兰盘银菊”、“粉霞点翠”、 “凤落金池”等品种抗病性强,“紫芙蓉”、“胭脂点玉”、“无暇玉”、“娃娃面”、“粉边金鱼”、 “粉珠盘”、“黑紫含金”等品种最感病。 (九)丁香叶斑病 1.分布与为害 丁香叶片上有多种叶斑病,常见的有丁香黑斑病、褐斑病、斑枯病。 我国的南京、杭州、青岛、济南、南昌、丹东、大连、武汉、长春、北京等地均有发生。叶 斑病使丁香叶片枯死、早落,植株生长不良。 2.症状

图 5-22 芍药褐斑病 1、症状图 2、分生孢子及分生孢子梗 温度范围为16~38℃。分生孢子在50%荷叶煮汁中的萌发率最高;病原菌生长的最适pH为 4.5~5.5,pH值范围为3~8。在浙江,荷花斑枯病发生期为5~10月份,8~9月份为发病盛 期。 病害发生的早晚和严重程度主要和气温及空气相对湿度有关。温度在23℃以上,降雨量 在140mm以上时发病严重。 病残体多、土壤贫瘠加重斑枯病的发生。新叶抽出期及结实期比开花期的叶片敏感,发 病严重。立叶发病往往严重,浮叶发病轻,盆(缸)栽荷花发病严重,湖塘栽植的荷花发病 轻. (八)芍药褐斑病 1.分布与为害 又称芍药红斑病。是芍药上的一种重要病害。我国的四川、河北、河 南、浙江、江苏、陕西、吉林、山东、山西、兰州、乌鲁木齐、上海、天津、北京、大连等 地均有发生。该病也能侵害牡丹。常引起叶片早枯,致使植株矮小、花小且少,严重的会造 成植株死亡。 2.症状 病菌主要为害叶片,也能侵染枝条、花、果实。发病初期,叶背出现针尖大 小的凹陷的斑点,逐渐扩大成近圆形或不规则形的病斑,叶缘的病斑多为半圆形。叶片正面 的病斑为暗红色或黄褐色,有淡褐色不明显的轮纹。叶背的病斑一般为淡褐色(因品种而异)。 严重时病斑连接成片,叶片皱缩、 枯焦。在湿度大时,叶背的病斑上 产生墨绿色的霉层,即为病菌的分 生孢子梗和分生孢子。幼茎、枝条、 叶柄上的病斑长椭圆形,红褐色。 叶柄基部、枝干分叉处的病斑呈黑 褐色溃疡斑。病害在花上表现为紫 红色的小斑点(图 5-22)。 3.病原 病原菌为牡丹枝孢霉 (Cladosporium paeoniae Pass.), 属半知菌亚门、丝孢纲、丛梗孢目、 枝孢菌属。分生孢子梗 3~7 根丛生, 黄褐色,有 2~6 个分隔;分生孢子纺锤形或卵形,1~2 个细胞,多为单胞,偶见双细胞。 4.发病规律 病菌主要以菌丝体在病部或病株残体上越冬。翌年春天,在潮湿情况下 产生分生孢子,借风雨传播,一般从伤口侵入,也可从表皮细胞直接侵入。潜育期短,一般 为 6 天左右,但病斑上子实体的形成时间很长,大约在病斑出现后 1.5~2 个月左右时间才 出现子实体,因此一般在一个生长季节只有一次再次侵染。该病的发生与春天降雨情况、立 地条件、种植密度关系密切。春雨早、雨量适中,发病早、为害重;土壤贫瘠、含沙量大, 植物生长势弱,发病重;种植过密、株丛过大,致使通风不良,加重病害发生。芍药的栽培 品种之间抗病性差异很大。“东海朝阳”、“紫袍金带”、“小紫玲”、“兰盘银菊”、“粉霞点翠”、 “凤落金池”等品种抗病性强,“紫芙蓉”、“胭脂点玉”、“无暇玉”、“娃娃面”、“粉边金鱼”、 “粉珠盘”、“黑紫含金”等品种最感病。 (九)丁香叶斑病 1.分布与为害 丁香叶片上有多种叶斑病,常见的有丁香黑斑病、褐斑病、斑枯病。 我国的南京、杭州、青岛、济南、南昌、丹东、大连、武汉、长春、北京等地均有发生。叶 斑病使丁香叶片枯死、早落,植株生长不良。 2.症状