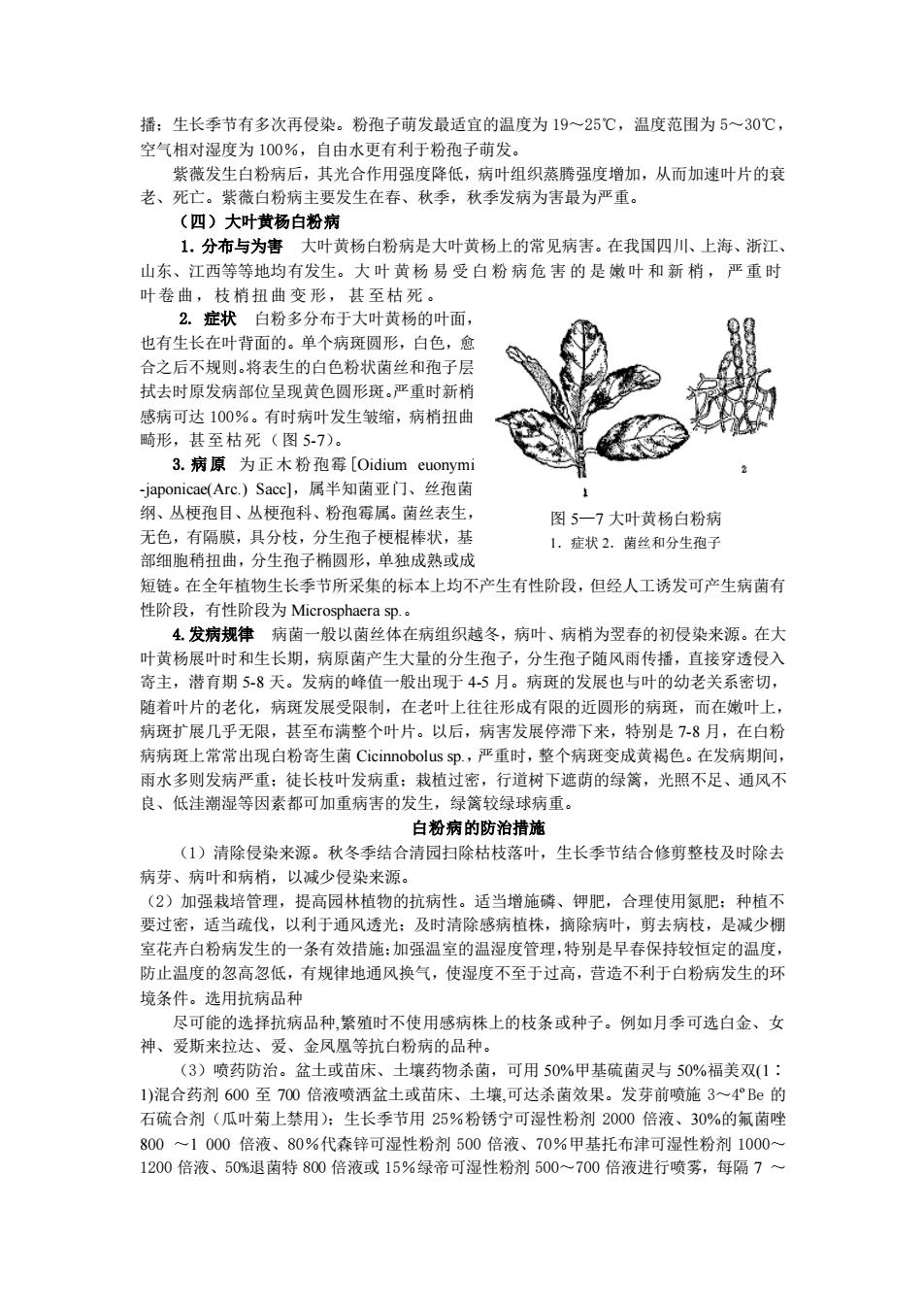

图 5—7 大叶黄杨白粉病 1.症状 2.菌丝和分生孢子 播;生长季节有多次再侵染。粉孢子萌发最适宜的温度为 19~25℃,温度范围为 5~30℃, 空气相对湿度为 100%,自由水更有利于粉孢子萌发。 紫薇发生白粉病后,其光合作用强度降低,病叶组织蒸腾强度增加,从而加速叶片的衰 老、死亡。紫薇白粉病主要发生在春、秋季,秋季发病为害最为严重。 (四)大叶黄杨白粉病 1.分布与为害 大叶黄杨白粉病是大叶黄杨上的常见病害。在我国四川、上海、浙江、 山东、江西等等地均有发生。大 叶 黄杨 易 受 白 粉 病危 害 的 是 嫩叶 和 新 梢 , 严重 时 叶卷曲,枝梢扭曲变形,甚至枯死。 2. 症状 白粉多分布于大叶黄杨的叶面, 也有生长在叶背面的。单个病斑圆形,白色,愈 合之后不规则。将表生的白色粉状菌丝和孢子层 拭去时原发病部位呈现黄色圆形斑。严重时新梢 感病可达 100%。有时病叶发生皱缩,病梢扭曲 畸形,甚至枯死(图 5-7)。 3.病原 为正木粉孢霉[Oidium euonymi -japonicae(Arc.) Sacc],属半知菌亚门、丝孢菌 纲、丛梗孢目、丛梗孢科、粉孢霉属。菌丝表生, 无色,有隔膜,具分枝,分生孢子梗棍棒状,基 部细胞稍扭曲,分生孢子椭圆形,单独成熟或成 短链。在全年植物生长季节所采集的标本上均不产生有性阶段,但经人工诱发可产生病菌有 性阶段,有性阶段为 Microsphaera sp.。 4.发病规律 病菌一般以菌丝体在病组织越冬,病叶、病梢为翌春的初侵染来源。在大 叶黄杨展叶时和生长期,病原菌产生大量的分生孢子,分生孢子随风雨传播,直接穿透侵入 寄主,潜育期 5-8 天。发病的峰值一般出现于 4-5 月。病斑的发展也与叶的幼老关系密切, 随着叶片的老化,病斑发展受限制,在老叶上往往形成有限的近圆形的病斑,而在嫩叶上, 病斑扩展几乎无限,甚至布满整个叶片。以后,病害发展停滞下来,特别是 7-8 月,在白粉 病病斑上常常出现白粉寄生菌 Cicinnobolus sp.,严重时,整个病斑变成黄褐色。在发病期间, 雨水多则发病严重;徒长枝叶发病重;栽植过密,行道树下遮荫的绿篱,光照不足、通风不 良、低洼潮湿等因素都可加重病害的发生,绿篱较绿球病重。 白粉病的防治措施 (1)清除侵染来源。秋冬季结合清园扫除枯枝落叶,生长季节结合修剪整枝及时除去 病芽、病叶和病梢,以减少侵染来源。 (2)加强栽培管理,提高园林植物的抗病性。适当增施磷、钾肥,合理使用氮肥;种植不 要过密,适当疏伐,以利于通风透光;及时清除感病植株,摘除病叶,剪去病枝,是减少棚 室花卉白粉病发生的一条有效措施;加强温室的温湿度管理,特别是早春保持较恒定的温度, 防止温度的忽高忽低,有规律地通风换气,使湿度不至于过高,营造不利于白粉病发生的环 境条件。选用抗病品种 尽可能的选择抗病品种,繁殖时不使用感病株上的枝条或种子。例如月季可选白金、女 神、爱斯来拉达、爱、金凤凰等抗白粉病的品种。 (3)喷药防治。盆土或苗床、土壤药物杀菌,可用 50%甲基硫菌灵与 50%福美双(1∶ 1)混合药剂 600 至 700 倍液喷洒盆土或苗床、土壤,可达杀菌效果。发芽前喷施 3~4ºBe 的 石硫合剂(瓜叶菊上禁用);生长季节用 25%粉锈宁可湿性粉剂 2000 倍液、30%的氟菌唑 800 ~1 000 倍液、80%代森锌可湿性粉剂 500 倍液、70%甲基托布津可湿性粉剂 1000~ 1200 倍液、50%退菌特 800 倍液或 15%绿帝可湿性粉剂 500~700 倍液进行喷雾,每隔 7 ~

图 5—7 大叶黄杨白粉病 1.症状 2.菌丝和分生孢子 播;生长季节有多次再侵染。粉孢子萌发最适宜的温度为 19~25℃,温度范围为 5~30℃, 空气相对湿度为 100%,自由水更有利于粉孢子萌发。 紫薇发生白粉病后,其光合作用强度降低,病叶组织蒸腾强度增加,从而加速叶片的衰 老、死亡。紫薇白粉病主要发生在春、秋季,秋季发病为害最为严重。 (四)大叶黄杨白粉病 1.分布与为害 大叶黄杨白粉病是大叶黄杨上的常见病害。在我国四川、上海、浙江、 山东、江西等等地均有发生。大 叶 黄杨 易 受 白 粉 病危 害 的 是 嫩叶 和 新 梢 , 严重 时 叶卷曲,枝梢扭曲变形,甚至枯死。 2. 症状 白粉多分布于大叶黄杨的叶面, 也有生长在叶背面的。单个病斑圆形,白色,愈 合之后不规则。将表生的白色粉状菌丝和孢子层 拭去时原发病部位呈现黄色圆形斑。严重时新梢 感病可达 100%。有时病叶发生皱缩,病梢扭曲 畸形,甚至枯死(图 5-7)。 3.病原 为正木粉孢霉[Oidium euonymi -japonicae(Arc.) Sacc],属半知菌亚门、丝孢菌 纲、丛梗孢目、丛梗孢科、粉孢霉属。菌丝表生, 无色,有隔膜,具分枝,分生孢子梗棍棒状,基 部细胞稍扭曲,分生孢子椭圆形,单独成熟或成 短链。在全年植物生长季节所采集的标本上均不产生有性阶段,但经人工诱发可产生病菌有 性阶段,有性阶段为 Microsphaera sp.。 4.发病规律 病菌一般以菌丝体在病组织越冬,病叶、病梢为翌春的初侵染来源。在大 叶黄杨展叶时和生长期,病原菌产生大量的分生孢子,分生孢子随风雨传播,直接穿透侵入 寄主,潜育期 5-8 天。发病的峰值一般出现于 4-5 月。病斑的发展也与叶的幼老关系密切, 随着叶片的老化,病斑发展受限制,在老叶上往往形成有限的近圆形的病斑,而在嫩叶上, 病斑扩展几乎无限,甚至布满整个叶片。以后,病害发展停滞下来,特别是 7-8 月,在白粉 病病斑上常常出现白粉寄生菌 Cicinnobolus sp.,严重时,整个病斑变成黄褐色。在发病期间, 雨水多则发病严重;徒长枝叶发病重;栽植过密,行道树下遮荫的绿篱,光照不足、通风不 良、低洼潮湿等因素都可加重病害的发生,绿篱较绿球病重。 白粉病的防治措施 (1)清除侵染来源。秋冬季结合清园扫除枯枝落叶,生长季节结合修剪整枝及时除去 病芽、病叶和病梢,以减少侵染来源。 (2)加强栽培管理,提高园林植物的抗病性。适当增施磷、钾肥,合理使用氮肥;种植不 要过密,适当疏伐,以利于通风透光;及时清除感病植株,摘除病叶,剪去病枝,是减少棚 室花卉白粉病发生的一条有效措施;加强温室的温湿度管理,特别是早春保持较恒定的温度, 防止温度的忽高忽低,有规律地通风换气,使湿度不至于过高,营造不利于白粉病发生的环 境条件。选用抗病品种 尽可能的选择抗病品种,繁殖时不使用感病株上的枝条或种子。例如月季可选白金、女 神、爱斯来拉达、爱、金凤凰等抗白粉病的品种。 (3)喷药防治。盆土或苗床、土壤药物杀菌,可用 50%甲基硫菌灵与 50%福美双(1∶ 1)混合药剂 600 至 700 倍液喷洒盆土或苗床、土壤,可达杀菌效果。发芽前喷施 3~4ºBe 的 石硫合剂(瓜叶菊上禁用);生长季节用 25%粉锈宁可湿性粉剂 2000 倍液、30%的氟菌唑 800 ~1 000 倍液、80%代森锌可湿性粉剂 500 倍液、70%甲基托布津可湿性粉剂 1000~ 1200 倍液、50%退菌特 800 倍液或 15%绿帝可湿性粉剂 500~700 倍液进行喷雾,每隔 7 ~

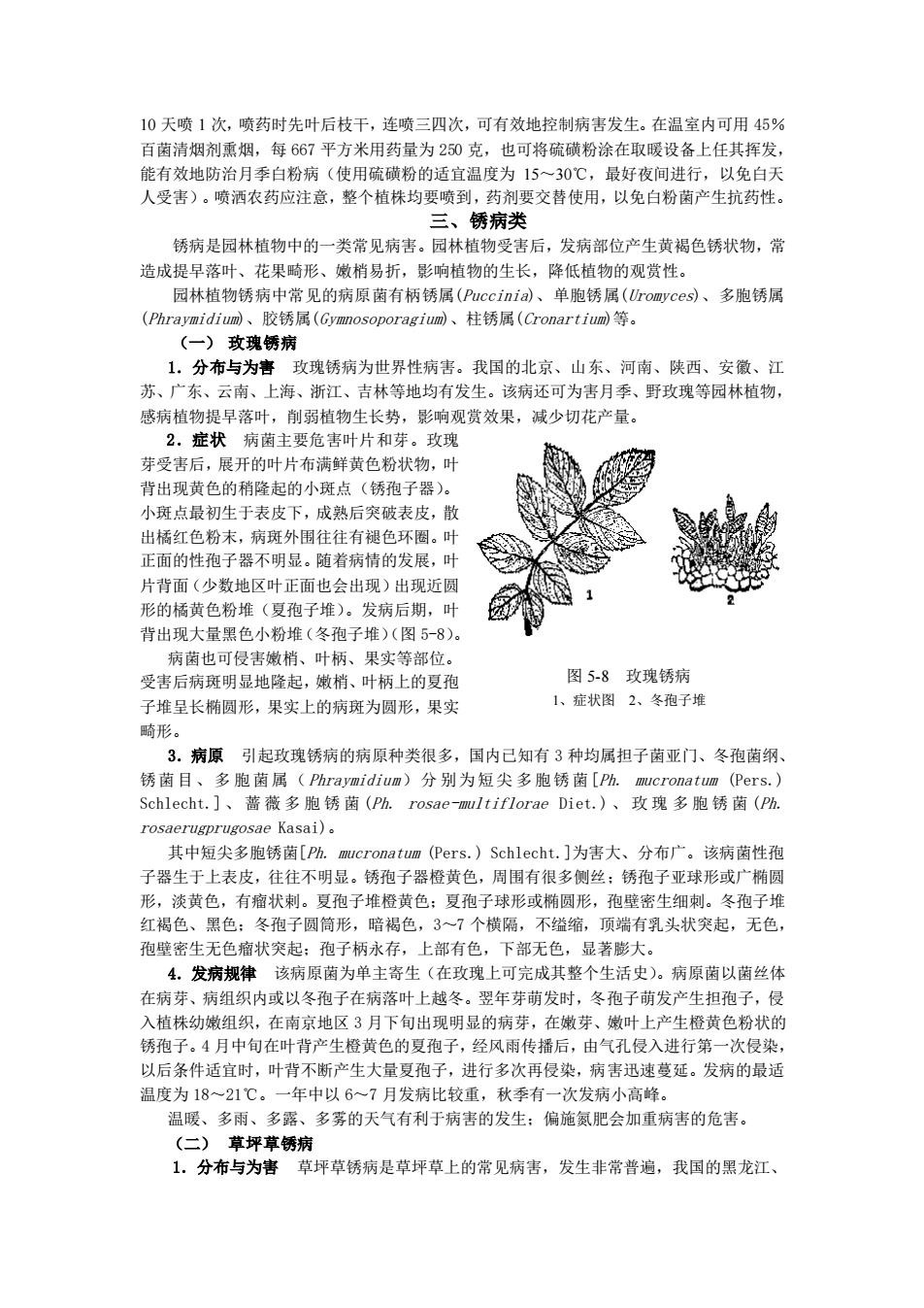

图 5-8 玫瑰锈病 1、症状图 2、冬孢子堆 10 天喷 1 次,喷药时先叶后枝干,连喷三四次,可有效地控制病害发生。在温室内可用 45% 百菌清烟剂熏烟,每 667 平方米用药量为 250 克,也可将硫磺粉涂在取暖设备上任其挥发, 能有效地防治月季白粉病(使用硫磺粉的适宜温度为 15~30℃,最好夜间进行,以免白天 人受害)。喷洒农药应注意,整个植株均要喷到,药剂要交替使用,以免白粉菌产生抗药性。 三、锈病类 锈病是园林植物中的一类常见病害。园林植物受害后,发病部位产生黄褐色锈状物,常 造成提早落叶、花果畸形、嫩梢易折,影响植物的生长,降低植物的观赏性。 园林植物锈病中常见的病原菌有柄锈属(Puccinia)、单胞锈属(Uromyces)、多胞锈属 (Phraymidium)、胶锈属(Gymnosoporagium)、柱锈属(Cronartium)等。 (一) 玫瑰锈病 1.分布与为害 玫瑰锈病为世界性病害。我国的北京、山东、河南、陕西、安徽、江 苏、广东、云南、上海、浙江、吉林等地均有发生。该病还可为害月季、野玫瑰等园林植物, 感病植物提早落叶,削弱植物生长势,影响观赏效果,减少切花产量。 2.症状 病菌主要危害叶片和芽。玫瑰 芽受害后,展开的叶片布满鲜黄色粉状物,叶 背出现黄色的稍隆起的小斑点(锈孢子器)。 小斑点最初生于表皮下,成熟后突破表皮,散 出橘红色粉末,病斑外围往往有褪色环圈。叶 正面的性孢子器不明显。随着病情的发展,叶 片背面(少数地区叶正面也会出现)出现近圆 形的橘黄色粉堆(夏孢子堆)。发病后期,叶 背出现大量黑色小粉堆(冬孢子堆)(图 5-8)。 病菌也可侵害嫩梢、叶柄、果实等部位。 受害后病斑明显地隆起,嫩梢、叶柄上的夏孢 子堆呈长椭圆形,果实上的病斑为圆形,果实 畸形。 3.病原 引起玫瑰锈病的病原种类很多,国内已知有 3 种均属担子菌亚门、冬孢菌纲、 锈菌目、多 胞菌属(Phraymidium)分 别为短尖 多胞锈菌[Ph. mucronatum (Pers.) Schlecht.] 、蔷薇多胞锈菌 (Ph. rosae-multiflorae Diet.) 、 玫 瑰 多 胞 锈 菌 (Ph. rosaerugprugosae Kasai)。 其中短尖多胞锈菌[Ph. mucronatum (Pers.) Schlecht.]为害大、分布广。该病菌性孢 子器生于上表皮,往往不明显。锈孢子器橙黄色,周围有很多侧丝;锈孢子亚球形或广椭圆 形,淡黄色,有瘤状剌。夏孢子堆橙黄色;夏孢子球形或椭圆形,孢壁密生细刺。冬孢子堆 红褐色、黑色;冬孢子圆筒形,暗褐色,3~7 个横隔,不缢缩,顶端有乳头状突起,无色, 孢壁密生无色瘤状突起;孢子柄永存,上部有色,下部无色,显著膨大。 4.发病规律 该病原菌为单主寄生(在玫瑰上可完成其整个生活史)。病原菌以菌丝体 在病芽、病组织内或以冬孢子在病落叶上越冬。翌年芽萌发时,冬孢子萌发产生担孢子,侵 入植株幼嫩组织,在南京地区 3 月下旬出现明显的病芽,在嫩芽、嫩叶上产生橙黄色粉状的 锈孢子。4 月中旬在叶背产生橙黄色的夏孢子,经风雨传播后,由气孔侵入进行第一次侵染, 以后条件适宜时,叶背不断产生大量夏孢子,进行多次再侵染,病害迅速蔓延。发病的最适 温度为 18~21℃。一年中以 6~7 月发病比较重,秋季有一次发病小高峰。 温暖、多雨、多露、多雾的天气有利于病害的发生;偏施氮肥会加重病害的危害。 (二) 草坪草锈病 1.分布与为害 草坪草锈病是草坪草上的常见病害,发生非常普遍,我国的黑龙江

图 5-8 玫瑰锈病 1、症状图 2、冬孢子堆 10 天喷 1 次,喷药时先叶后枝干,连喷三四次,可有效地控制病害发生。在温室内可用 45% 百菌清烟剂熏烟,每 667 平方米用药量为 250 克,也可将硫磺粉涂在取暖设备上任其挥发, 能有效地防治月季白粉病(使用硫磺粉的适宜温度为 15~30℃,最好夜间进行,以免白天 人受害)。喷洒农药应注意,整个植株均要喷到,药剂要交替使用,以免白粉菌产生抗药性。 三、锈病类 锈病是园林植物中的一类常见病害。园林植物受害后,发病部位产生黄褐色锈状物,常 造成提早落叶、花果畸形、嫩梢易折,影响植物的生长,降低植物的观赏性。 园林植物锈病中常见的病原菌有柄锈属(Puccinia)、单胞锈属(Uromyces)、多胞锈属 (Phraymidium)、胶锈属(Gymnosoporagium)、柱锈属(Cronartium)等。 (一) 玫瑰锈病 1.分布与为害 玫瑰锈病为世界性病害。我国的北京、山东、河南、陕西、安徽、江 苏、广东、云南、上海、浙江、吉林等地均有发生。该病还可为害月季、野玫瑰等园林植物, 感病植物提早落叶,削弱植物生长势,影响观赏效果,减少切花产量。 2.症状 病菌主要危害叶片和芽。玫瑰 芽受害后,展开的叶片布满鲜黄色粉状物,叶 背出现黄色的稍隆起的小斑点(锈孢子器)。 小斑点最初生于表皮下,成熟后突破表皮,散 出橘红色粉末,病斑外围往往有褪色环圈。叶 正面的性孢子器不明显。随着病情的发展,叶 片背面(少数地区叶正面也会出现)出现近圆 形的橘黄色粉堆(夏孢子堆)。发病后期,叶 背出现大量黑色小粉堆(冬孢子堆)(图 5-8)。 病菌也可侵害嫩梢、叶柄、果实等部位。 受害后病斑明显地隆起,嫩梢、叶柄上的夏孢 子堆呈长椭圆形,果实上的病斑为圆形,果实 畸形。 3.病原 引起玫瑰锈病的病原种类很多,国内已知有 3 种均属担子菌亚门、冬孢菌纲、 锈菌目、多 胞菌属(Phraymidium)分 别为短尖 多胞锈菌[Ph. mucronatum (Pers.) Schlecht.] 、蔷薇多胞锈菌 (Ph. rosae-multiflorae Diet.) 、 玫 瑰 多 胞 锈 菌 (Ph. rosaerugprugosae Kasai)。 其中短尖多胞锈菌[Ph. mucronatum (Pers.) Schlecht.]为害大、分布广。该病菌性孢 子器生于上表皮,往往不明显。锈孢子器橙黄色,周围有很多侧丝;锈孢子亚球形或广椭圆 形,淡黄色,有瘤状剌。夏孢子堆橙黄色;夏孢子球形或椭圆形,孢壁密生细刺。冬孢子堆 红褐色、黑色;冬孢子圆筒形,暗褐色,3~7 个横隔,不缢缩,顶端有乳头状突起,无色, 孢壁密生无色瘤状突起;孢子柄永存,上部有色,下部无色,显著膨大。 4.发病规律 该病原菌为单主寄生(在玫瑰上可完成其整个生活史)。病原菌以菌丝体 在病芽、病组织内或以冬孢子在病落叶上越冬。翌年芽萌发时,冬孢子萌发产生担孢子,侵 入植株幼嫩组织,在南京地区 3 月下旬出现明显的病芽,在嫩芽、嫩叶上产生橙黄色粉状的 锈孢子。4 月中旬在叶背产生橙黄色的夏孢子,经风雨传播后,由气孔侵入进行第一次侵染, 以后条件适宜时,叶背不断产生大量夏孢子,进行多次再侵染,病害迅速蔓延。发病的最适 温度为 18~21℃。一年中以 6~7 月发病比较重,秋季有一次发病小高峰。 温暖、多雨、多露、多雾的天气有利于病害的发生;偏施氮肥会加重病害的危害。 (二) 草坪草锈病 1.分布与为害 草坪草锈病是草坪草上的常见病害,发生非常普遍,我国的黑龙江

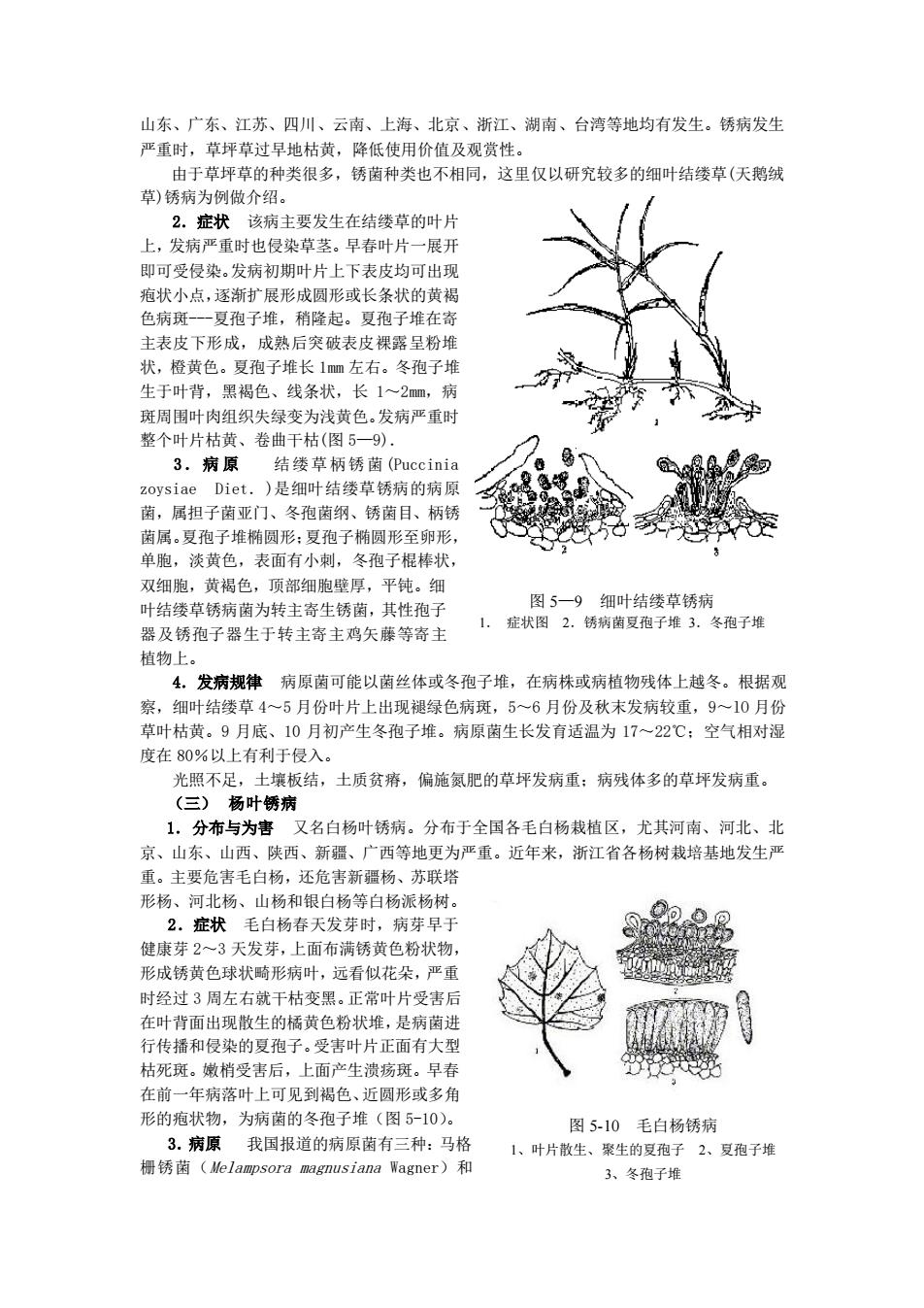

图 5—9 细叶结缕草锈病 1. 症状图 2.锈病菌夏孢子堆 3.冬孢子堆 图 5-10 毛白杨锈病 1、叶片散生、聚生的夏孢子 2、夏孢子堆 3、冬孢子堆 山东、广东、江苏、四川、云南、上海、北京、浙江、湖南、台湾等地均有发生。锈病发生 严重时,草坪草过早地枯黄,降低使用价值及观赏性。 由于草坪草的种类很多,锈菌种类也不相同,这里仅以研究较多的细叶结缕草(天鹅绒 草)锈病为例做介绍。 2.症状 该病主要发生在结缕草的叶片 上,发病严重时也侵染草茎。早春叶片一展开 即可受侵染。发病初期叶片上下表皮均可出现 疱状小点,逐渐扩展形成圆形或长条状的黄褐 色病斑-夏孢子堆,稍隆起。夏孢子堆在寄 主表皮下形成,成熟后突破表皮裸露呈粉堆 状,橙黄色。夏孢子堆长 1mm 左右。冬孢子堆 生于叶背,黑褐色、线条状,长 1~2mm,病 斑周围叶肉组织失绿变为浅黄色。发病严重时 整个叶片枯黄、卷曲干枯(图 5—9). 3.病 原 结缕草柄锈菌(Puccinia zoysiae Diet.)是细叶结缕草锈病的病原 菌,属担子菌亚门、冬孢菌纲、锈菌目、柄锈 菌属。夏孢子堆椭圆形;夏孢子椭圆形至卵形, 单胞,淡黄色,表面有小刺,冬孢子棍棒状, 双细胞,黄褐色,顶部细胞壁厚,平钝。细 叶结缕草锈病菌为转主寄生锈菌,其性孢子 器及锈孢子器生于转主寄主鸡矢藤等寄主 植物上。 4.发病规律 病原菌可能以菌丝体或冬孢子堆,在病株或病植物残体上越冬。根据观 察,细叶结缕草 4~5 月份叶片上出现褪绿色病斑,5~6 月份及秋末发病较重,9~lO 月份 草叶枯黄。9 月底、10 月初产生冬孢子堆。病原菌生长发育适温为 17~22℃;空气相对湿 度在 80%以上有利于侵入。 光照不足,土壤板结,土质贫瘠,偏施氮肥的草坪发病重;病残体多的草坪发病重。 (三) 杨叶锈病 1.分布与为害 又名白杨叶锈病。分布于全国各毛白杨栽植区,尤其河南、河北、北 京、山东、山西、陕西、新疆、广西等地更为严重。近年来,浙江省各杨树栽培基地发生严 重。主要危害毛白杨,还危害新疆杨、苏联塔 形杨、河北杨、山杨和银白杨等白杨派杨树。 2.症状 毛白杨春天发芽时,病芽早于 健康芽 2~3 天发芽,上面布满锈黄色粉状物, 形成锈黄色球状畸形病叶,远看似花朵,严重 时经过 3 周左右就干枯变黑。正常叶片受害后 在叶背面出现散生的橘黄色粉状堆,是病菌进 行传播和侵染的夏孢子。受害叶片正面有大型 枯死斑。嫩梢受害后,上面产生溃疡斑。早春 在前一年病落叶上可见到褐色、近圆形或多角 形的疱状物,为病菌的冬孢子堆(图 5-10)。 3.病原 我国报道的病原菌有三种:马格 栅锈菌(Melampsora magnusiana Wagner)和

图 5—9 细叶结缕草锈病 1. 症状图 2.锈病菌夏孢子堆 3.冬孢子堆 图 5-10 毛白杨锈病 1、叶片散生、聚生的夏孢子 2、夏孢子堆 3、冬孢子堆 山东、广东、江苏、四川、云南、上海、北京、浙江、湖南、台湾等地均有发生。锈病发生 严重时,草坪草过早地枯黄,降低使用价值及观赏性。 由于草坪草的种类很多,锈菌种类也不相同,这里仅以研究较多的细叶结缕草(天鹅绒 草)锈病为例做介绍。 2.症状 该病主要发生在结缕草的叶片 上,发病严重时也侵染草茎。早春叶片一展开 即可受侵染。发病初期叶片上下表皮均可出现 疱状小点,逐渐扩展形成圆形或长条状的黄褐 色病斑-夏孢子堆,稍隆起。夏孢子堆在寄 主表皮下形成,成熟后突破表皮裸露呈粉堆 状,橙黄色。夏孢子堆长 1mm 左右。冬孢子堆 生于叶背,黑褐色、线条状,长 1~2mm,病 斑周围叶肉组织失绿变为浅黄色。发病严重时 整个叶片枯黄、卷曲干枯(图 5—9). 3.病 原 结缕草柄锈菌(Puccinia zoysiae Diet.)是细叶结缕草锈病的病原 菌,属担子菌亚门、冬孢菌纲、锈菌目、柄锈 菌属。夏孢子堆椭圆形;夏孢子椭圆形至卵形, 单胞,淡黄色,表面有小刺,冬孢子棍棒状, 双细胞,黄褐色,顶部细胞壁厚,平钝。细 叶结缕草锈病菌为转主寄生锈菌,其性孢子 器及锈孢子器生于转主寄主鸡矢藤等寄主 植物上。 4.发病规律 病原菌可能以菌丝体或冬孢子堆,在病株或病植物残体上越冬。根据观 察,细叶结缕草 4~5 月份叶片上出现褪绿色病斑,5~6 月份及秋末发病较重,9~lO 月份 草叶枯黄。9 月底、10 月初产生冬孢子堆。病原菌生长发育适温为 17~22℃;空气相对湿 度在 80%以上有利于侵入。 光照不足,土壤板结,土质贫瘠,偏施氮肥的草坪发病重;病残体多的草坪发病重。 (三) 杨叶锈病 1.分布与为害 又名白杨叶锈病。分布于全国各毛白杨栽植区,尤其河南、河北、北 京、山东、山西、陕西、新疆、广西等地更为严重。近年来,浙江省各杨树栽培基地发生严 重。主要危害毛白杨,还危害新疆杨、苏联塔 形杨、河北杨、山杨和银白杨等白杨派杨树。 2.症状 毛白杨春天发芽时,病芽早于 健康芽 2~3 天发芽,上面布满锈黄色粉状物, 形成锈黄色球状畸形病叶,远看似花朵,严重 时经过 3 周左右就干枯变黑。正常叶片受害后 在叶背面出现散生的橘黄色粉状堆,是病菌进 行传播和侵染的夏孢子。受害叶片正面有大型 枯死斑。嫩梢受害后,上面产生溃疡斑。早春 在前一年病落叶上可见到褐色、近圆形或多角 形的疱状物,为病菌的冬孢子堆(图 5-10)。 3.病原 我国报道的病原菌有三种:马格 栅锈菌(Melampsora magnusiana Wagner)和

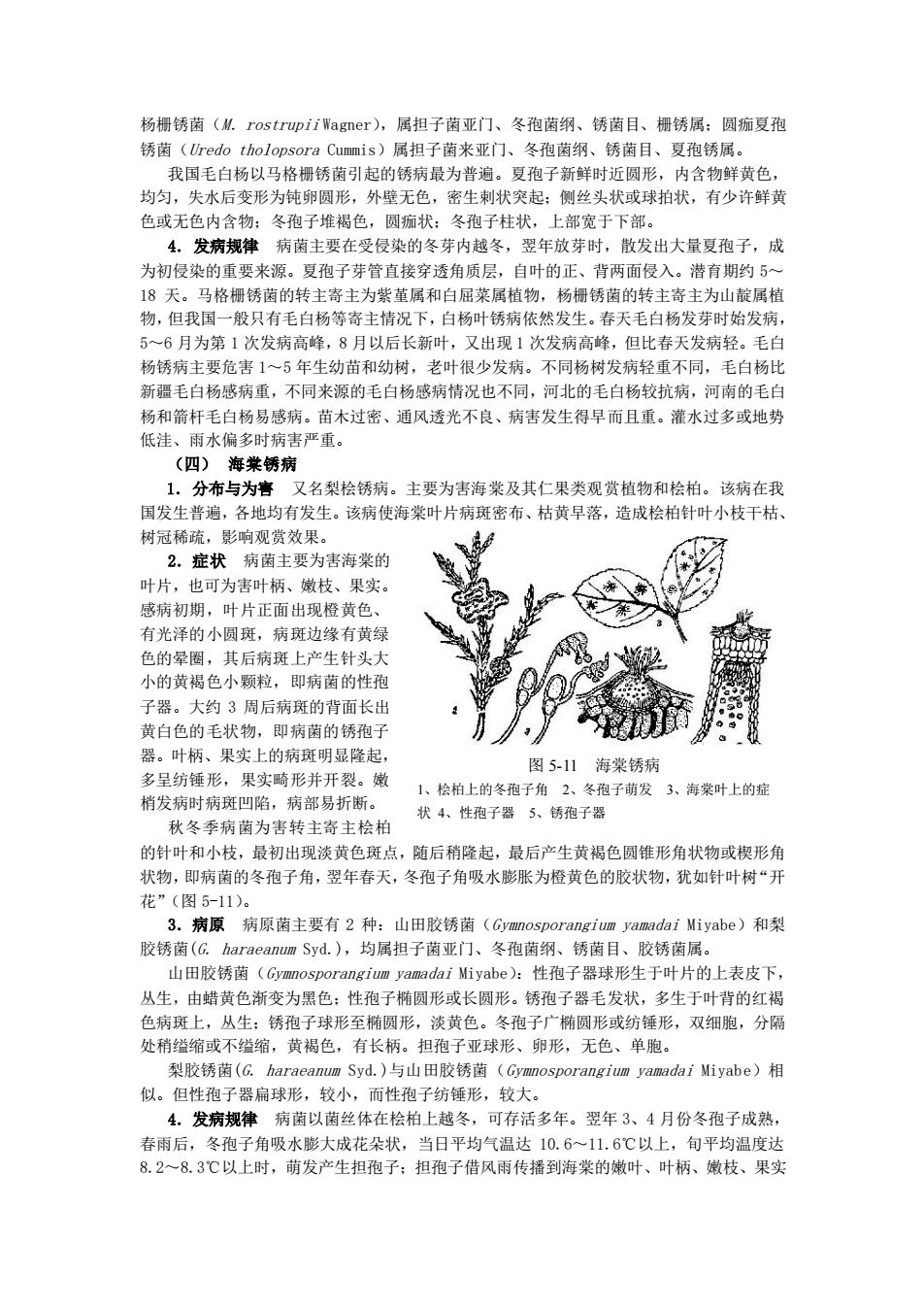

图 5-11 海棠锈病 1、桧柏上的冬孢子角 2、冬孢子萌发 3、海棠叶上的症 状 4、性孢子器 5、锈孢子器 杨栅锈菌(M.rostrupii Wagner),属担子菌亚门、冬孢菌纲、锈菌目、栅锈属;圆痂夏孢 锈菌(Uredo tholopsora Cummis)属担子菌来亚门、冬孢菌纲、锈菌目、夏孢锈属。 我国毛白杨以马格栅锈菌引起的锈病最为普遍。夏孢子新鲜时近圆形,内含物鲜黄色, 均匀,失水后变形为钝卵圆形,外壁无色,密生剌状突起;侧丝头状或球拍状,有少许鲜黄 色或无色内含物;冬孢子堆褐色,圆痂状;冬孢子柱状,上部宽于下部。 4.发病规律 病菌主要在受侵染的冬芽内越冬,翌年放芽时,散发出大量夏孢子,成 为初侵染的重要来源。夏孢子芽管直接穿透角质层,自叶的正、背两面侵入。潜育期约 5~ 18 天。马格栅锈菌的转主寄主为紫堇属和白屈菜属植物,杨栅锈菌的转主寄主为山靛属植 物,但我国一般只有毛白杨等寄主情况下,白杨叶锈病依然发生。春天毛白杨发芽时始发病, 5~6 月为第 1 次发病高峰,8 月以后长新叶,又出现 1 次发病高峰,但比春天发病轻。毛白 杨锈病主要危害 1~5 年生幼苗和幼树,老叶很少发病。不同杨树发病轻重不同,毛白杨比 新疆毛白杨感病重,不同来源的毛白杨感病情况也不同,河北的毛白杨较抗病,河南的毛白 杨和箭杆毛白杨易感病。苗木过密、通风透光不良、病害发生得早而且重。灌水过多或地势 低洼、雨水偏多时病害严重。 (四) 海棠锈病 1.分布与为害 又名梨桧锈病。主要为害海棠及其仁果类观赏植物和桧柏。该病在我 国发生普遍,各地均有发生。该病使海棠叶片病斑密布、枯黄早落,造成桧柏针叶小枝干枯、 树冠稀疏,影响观赏效果。 2.症状 病菌主要为害海棠的 叶片,也可为害叶柄、嫩枝、果实。 感病初期,叶片正面出现橙黄色、 有光泽的小圆斑,病斑边缘有黄绿 色的晕圈,其后病斑上产生针头大 小的黄褐色小颗粒,即病菌的性孢 子器。大约 3 周后病斑的背面长出 黄白色的毛状物,即病菌的锈孢子 器。叶柄、果实上的病斑明显隆起, 多呈纺锤形,果实畸形并开裂。嫩 梢发病时病斑凹陷,病部易折断。 秋冬季病菌为害转主寄主桧柏 的针叶和小枝,最初出现淡黄色斑点,随后稍隆起,最后产生黄褐色圆锥形角状物或楔形角 状物,即病菌的冬孢子角,翌年春天,冬孢子角吸水膨胀为橙黄色的胶状物,犹如针叶树“开 花”(图 5-11)。 3.病原 病原菌主要有 2 种:山田胶锈菌(Gymnosporangium yamadai Miyabe)和梨 胶锈菌(G. haraeanum Syd.),均属担子菌亚门、冬孢菌纲、锈菌目、胶锈菌属。 山田胶锈菌(Gymnosporangium yamadai Miyabe):性孢子器球形生于叶片的上表皮下, 丛生,由蜡黄色渐变为黑色;性孢子椭圆形或长圆形。锈孢子器毛发状,多生于叶背的红褐 色病斑上,丛生;锈孢子球形至椭圆形,淡黄色。冬孢子广椭圆形或纺锤形,双细胞,分隔 处稍缢缩或不缢缩,黄褐色,有长柄。担孢子亚球形、卵形,无色、单胞。 梨胶锈菌(G. haraeanum Syd.)与山田胶锈菌(Gymnosporangium yamadai Miyabe)相 似。但性孢子器扁球形,较小,而性孢子纺锤形,较大。 4.发病规律 病菌以菌丝体在桧柏上越冬,可存活多年。翌年 3、4 月份冬孢子成熟, 春雨后,冬孢子角吸水膨大成花朵状,当日平均气温达 10.6~11.6℃以上,旬平均温度达 8.2~8.3℃以上时,萌发产生担孢子;担孢子借风雨传播到海棠的嫩叶、叶柄、嫩枝、果实

图 5-11 海棠锈病 1、桧柏上的冬孢子角 2、冬孢子萌发 3、海棠叶上的症 状 4、性孢子器 5、锈孢子器 杨栅锈菌(M.rostrupii Wagner),属担子菌亚门、冬孢菌纲、锈菌目、栅锈属;圆痂夏孢 锈菌(Uredo tholopsora Cummis)属担子菌来亚门、冬孢菌纲、锈菌目、夏孢锈属。 我国毛白杨以马格栅锈菌引起的锈病最为普遍。夏孢子新鲜时近圆形,内含物鲜黄色, 均匀,失水后变形为钝卵圆形,外壁无色,密生剌状突起;侧丝头状或球拍状,有少许鲜黄 色或无色内含物;冬孢子堆褐色,圆痂状;冬孢子柱状,上部宽于下部。 4.发病规律 病菌主要在受侵染的冬芽内越冬,翌年放芽时,散发出大量夏孢子,成 为初侵染的重要来源。夏孢子芽管直接穿透角质层,自叶的正、背两面侵入。潜育期约 5~ 18 天。马格栅锈菌的转主寄主为紫堇属和白屈菜属植物,杨栅锈菌的转主寄主为山靛属植 物,但我国一般只有毛白杨等寄主情况下,白杨叶锈病依然发生。春天毛白杨发芽时始发病, 5~6 月为第 1 次发病高峰,8 月以后长新叶,又出现 1 次发病高峰,但比春天发病轻。毛白 杨锈病主要危害 1~5 年生幼苗和幼树,老叶很少发病。不同杨树发病轻重不同,毛白杨比 新疆毛白杨感病重,不同来源的毛白杨感病情况也不同,河北的毛白杨较抗病,河南的毛白 杨和箭杆毛白杨易感病。苗木过密、通风透光不良、病害发生得早而且重。灌水过多或地势 低洼、雨水偏多时病害严重。 (四) 海棠锈病 1.分布与为害 又名梨桧锈病。主要为害海棠及其仁果类观赏植物和桧柏。该病在我 国发生普遍,各地均有发生。该病使海棠叶片病斑密布、枯黄早落,造成桧柏针叶小枝干枯、 树冠稀疏,影响观赏效果。 2.症状 病菌主要为害海棠的 叶片,也可为害叶柄、嫩枝、果实。 感病初期,叶片正面出现橙黄色、 有光泽的小圆斑,病斑边缘有黄绿 色的晕圈,其后病斑上产生针头大 小的黄褐色小颗粒,即病菌的性孢 子器。大约 3 周后病斑的背面长出 黄白色的毛状物,即病菌的锈孢子 器。叶柄、果实上的病斑明显隆起, 多呈纺锤形,果实畸形并开裂。嫩 梢发病时病斑凹陷,病部易折断。 秋冬季病菌为害转主寄主桧柏 的针叶和小枝,最初出现淡黄色斑点,随后稍隆起,最后产生黄褐色圆锥形角状物或楔形角 状物,即病菌的冬孢子角,翌年春天,冬孢子角吸水膨胀为橙黄色的胶状物,犹如针叶树“开 花”(图 5-11)。 3.病原 病原菌主要有 2 种:山田胶锈菌(Gymnosporangium yamadai Miyabe)和梨 胶锈菌(G. haraeanum Syd.),均属担子菌亚门、冬孢菌纲、锈菌目、胶锈菌属。 山田胶锈菌(Gymnosporangium yamadai Miyabe):性孢子器球形生于叶片的上表皮下, 丛生,由蜡黄色渐变为黑色;性孢子椭圆形或长圆形。锈孢子器毛发状,多生于叶背的红褐 色病斑上,丛生;锈孢子球形至椭圆形,淡黄色。冬孢子广椭圆形或纺锤形,双细胞,分隔 处稍缢缩或不缢缩,黄褐色,有长柄。担孢子亚球形、卵形,无色、单胞。 梨胶锈菌(G. haraeanum Syd.)与山田胶锈菌(Gymnosporangium yamadai Miyabe)相 似。但性孢子器扁球形,较小,而性孢子纺锤形,较大。 4.发病规律 病菌以菌丝体在桧柏上越冬,可存活多年。翌年 3、4 月份冬孢子成熟, 春雨后,冬孢子角吸水膨大成花朵状,当日平均气温达 10.6~11.6℃以上,旬平均温度达 8.2~8.3℃以上时,萌发产生担孢子;担孢子借风雨传播到海棠的嫩叶、叶柄、嫩枝、果实

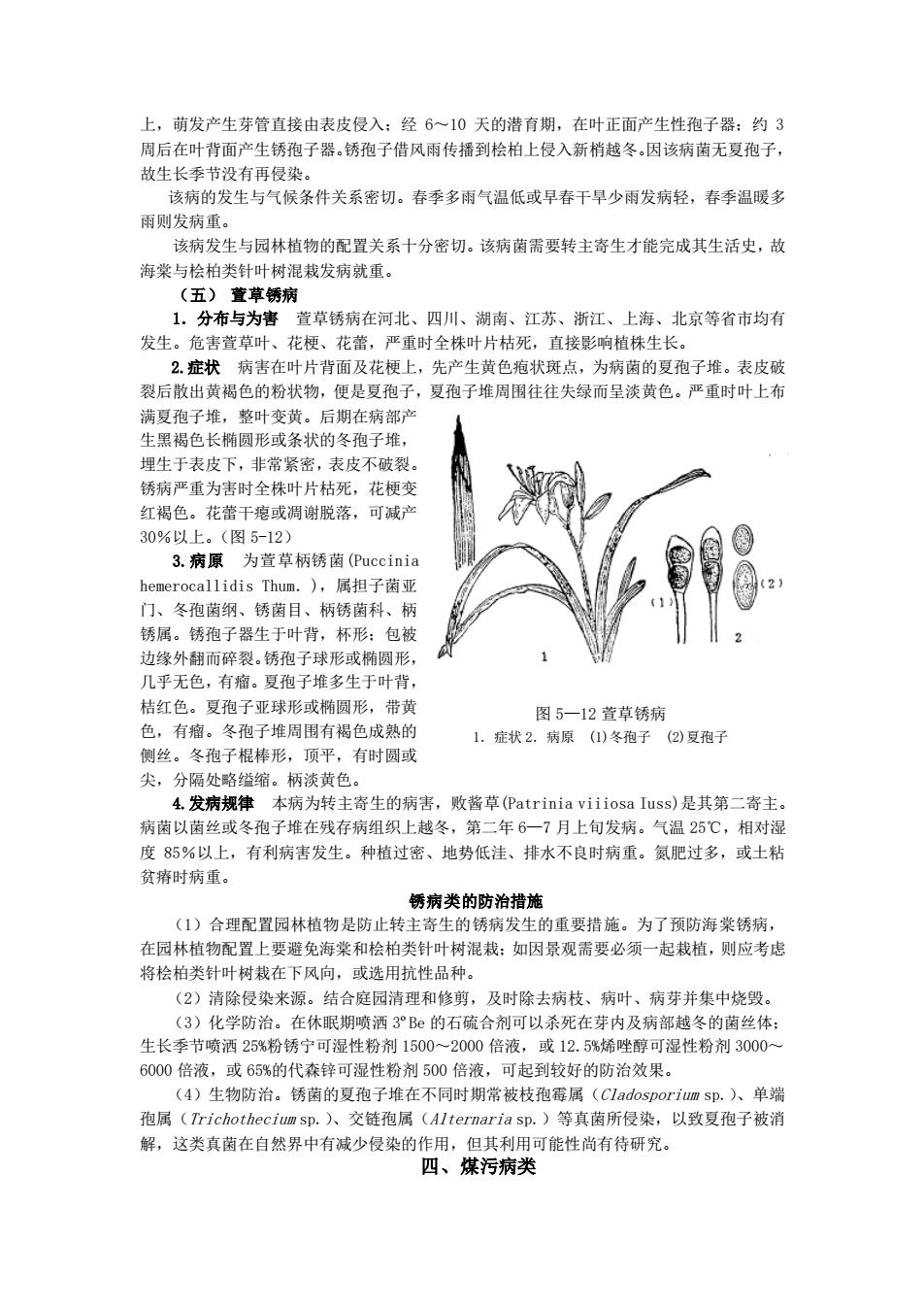

图 5—12 萱草锈病 1.症状 2.病原 (1)冬孢子 (2)夏孢子 上,萌发产生芽管直接由表皮侵入;经 6~10 天的潜育期,在叶正面产生性孢子器;约 3 周后在叶背面产生锈孢子器。锈孢子借风雨传播到桧柏上侵入新梢越冬。因该病菌无夏孢子, 故生长季节没有再侵染。 该病的发生与气候条件关系密切。春季多雨气温低或早春干旱少雨发病轻,春季温暖多 雨则发病重。 该病发生与园林植物的配置关系十分密切。该病菌需要转主寄生才能完成其生活史,故 海棠与桧柏类针叶树混栽发病就重。 (五) 萱草锈病 1.分布与为害 萱草锈病在河北、四川、湖南、江苏、浙江、上海、北京等省市均有 发生。危害萱草叶、花梗、花蕾,严重时全株叶片枯死,直接影响植株生长。 2.症状 病害在叶片背面及花梗上,先产生黄色疱状斑点,为病菌的夏孢子堆。表皮破 裂后散出黄褐色的粉状物,便是夏孢子,夏孢子堆周围往往失绿而呈淡黄色。严重时叶上布 满夏孢子堆,整叶变黄。后期在病部产 生黑褐色长椭圆形或条状的冬孢子堆, 埋生于表皮下,非常紧密,表皮不破裂。 锈病严重为害时全株叶片枯死,花梗变 红褐色。花蕾干瘪或凋谢脱落,可减产 30%以上。(图 5-12) 3.病原 为萱草柄锈菌(Puccinia hemerocallidis Thum.),属担子菌亚 门、冬孢菌纲、锈菌目、柄锈菌科、柄 锈属。锈孢子器生于叶背,杯形;包被 边缘外翻而碎裂。锈孢子球形或椭圆形, 几乎无色,有瘤。夏孢子堆多生于叶背, 桔红色。夏孢子亚球形或椭圆形,带黄 色,有瘤。冬孢子堆周围有褐色成熟的 侧丝。冬孢子棍棒形,顶平,有时圆或 尖,分隔处略缢缩。柄淡黄色。 4.发病规律 本病为转主寄生的病害,败酱草(Patrinia viiiosa Iuss)是其第二寄主。 病菌以菌丝或冬孢子堆在残存病组织上越冬,第二年 6—7 月上旬发病。气温 25℃,相对湿 度 85%以上,有利病害发生。种植过密、地势低洼、排水不良时病重。氮肥过多,或土粘 贫瘠时病重。 锈病类的防治措施 (1)合理配置园林植物是防止转主寄生的锈病发生的重要措施。为了预防海棠锈病, 在园林植物配置上要避免海棠和桧柏类针叶树混栽;如因景观需要必须一起栽植,则应考虑 将桧柏类针叶树栽在下风向,或选用抗性品种。 (2)清除侵染来源。结合庭园清理和修剪,及时除去病枝、病叶、病芽并集中烧毁。 (3)化学防治。在休眠期喷洒 3ºBe 的石硫合剂可以杀死在芽内及病部越冬的菌丝体; 生长季节喷洒 25%粉锈宁可湿性粉剂 1500~2000 倍液,或 12.5%烯唑醇可湿性粉剂 3000~ 6000 倍液,或 65%的代森锌可湿性粉剂 500 倍液,可起到较好的防治效果。 (4)生物防治。锈菌的夏孢子堆在不同时期常被枝孢霉属(Cladosporium sp.)、单端 孢属(Trichothecium sp.)、交链孢属(Alternaria sp.)等真菌所侵染,以致夏孢子被消 解,这类真菌在自然界中有减少侵染的作用,但其利用可能性尚有待研究。 四、煤污病类

图 5—12 萱草锈病 1.症状 2.病原 (1)冬孢子 (2)夏孢子 上,萌发产生芽管直接由表皮侵入;经 6~10 天的潜育期,在叶正面产生性孢子器;约 3 周后在叶背面产生锈孢子器。锈孢子借风雨传播到桧柏上侵入新梢越冬。因该病菌无夏孢子, 故生长季节没有再侵染。 该病的发生与气候条件关系密切。春季多雨气温低或早春干旱少雨发病轻,春季温暖多 雨则发病重。 该病发生与园林植物的配置关系十分密切。该病菌需要转主寄生才能完成其生活史,故 海棠与桧柏类针叶树混栽发病就重。 (五) 萱草锈病 1.分布与为害 萱草锈病在河北、四川、湖南、江苏、浙江、上海、北京等省市均有 发生。危害萱草叶、花梗、花蕾,严重时全株叶片枯死,直接影响植株生长。 2.症状 病害在叶片背面及花梗上,先产生黄色疱状斑点,为病菌的夏孢子堆。表皮破 裂后散出黄褐色的粉状物,便是夏孢子,夏孢子堆周围往往失绿而呈淡黄色。严重时叶上布 满夏孢子堆,整叶变黄。后期在病部产 生黑褐色长椭圆形或条状的冬孢子堆, 埋生于表皮下,非常紧密,表皮不破裂。 锈病严重为害时全株叶片枯死,花梗变 红褐色。花蕾干瘪或凋谢脱落,可减产 30%以上。(图 5-12) 3.病原 为萱草柄锈菌(Puccinia hemerocallidis Thum.),属担子菌亚 门、冬孢菌纲、锈菌目、柄锈菌科、柄 锈属。锈孢子器生于叶背,杯形;包被 边缘外翻而碎裂。锈孢子球形或椭圆形, 几乎无色,有瘤。夏孢子堆多生于叶背, 桔红色。夏孢子亚球形或椭圆形,带黄 色,有瘤。冬孢子堆周围有褐色成熟的 侧丝。冬孢子棍棒形,顶平,有时圆或 尖,分隔处略缢缩。柄淡黄色。 4.发病规律 本病为转主寄生的病害,败酱草(Patrinia viiiosa Iuss)是其第二寄主。 病菌以菌丝或冬孢子堆在残存病组织上越冬,第二年 6—7 月上旬发病。气温 25℃,相对湿 度 85%以上,有利病害发生。种植过密、地势低洼、排水不良时病重。氮肥过多,或土粘 贫瘠时病重。 锈病类的防治措施 (1)合理配置园林植物是防止转主寄生的锈病发生的重要措施。为了预防海棠锈病, 在园林植物配置上要避免海棠和桧柏类针叶树混栽;如因景观需要必须一起栽植,则应考虑 将桧柏类针叶树栽在下风向,或选用抗性品种。 (2)清除侵染来源。结合庭园清理和修剪,及时除去病枝、病叶、病芽并集中烧毁。 (3)化学防治。在休眠期喷洒 3ºBe 的石硫合剂可以杀死在芽内及病部越冬的菌丝体; 生长季节喷洒 25%粉锈宁可湿性粉剂 1500~2000 倍液,或 12.5%烯唑醇可湿性粉剂 3000~ 6000 倍液,或 65%的代森锌可湿性粉剂 500 倍液,可起到较好的防治效果。 (4)生物防治。锈菌的夏孢子堆在不同时期常被枝孢霉属(Cladosporium sp.)、单端 孢属(Trichothecium sp.)、交链孢属(Alternaria sp.)等真菌所侵染,以致夏孢子被消 解,这类真菌在自然界中有减少侵染的作用,但其利用可能性尚有待研究。 四、煤污病类