工程热力学Ⅱ教案 工程热力学川教案 课程名称:工程热力学川 Engineering Thermodynamics (ll 课程性质:技术(专业)基础课 学时: 48学时 课堂讲授(含讨论)41学时 实验 1学时 课程专题论文 6学时 授课对象:机械与动力工程学院各动力类专业 授课学期:春季学期 考试方式:笔试+平时测脸、作业+课程论文 期末考试 70分 作业+测验+实验15分 课程论文 15分 童钧耕 2012年元月

工程热力学Ⅱ教案 1 工程热力学Ⅱ教案 课程名称 :工 程 热 力 学 Ⅱ Engineering Thermodynamics (Ⅱ) 课程性质 :技术(专业)基础课 学时 : 48 学时 课堂讲授(含讨论)41 学时 实 验 1 学时 课程专题论文 6 学时 授课对象 :机械与动力工程学院各动力类专业 授课学期 :春季学期 考试方式 :笔试+平时测验、作业+课程论文 期末考试 70 分 作业+测验+实验 15 分 课程论文 15 分 童 钧 耕 2012 年元月

工程热力学Ⅱ教案 ★前言 工程热力学主要研究能量特别是热能与机械能转换和合理利用的学科。能量是社会发展 的必要的物质条件之一,能量利用的深度和广度是人类社会文明的标志,而21世纪人类面 临的粮食、环境、战争与和平等问题的背后几乎都可以看到能源的影子。我国的人均能源资 源并不丰富,我国的资源发展必然走资源节约型的道路。我国中长期能源发展规划制定了节 能优先战略。提高能源利用率是确保我国中长期能源供需平衡的先决条件,无论是从国内资 源还是世界资源的可获量考虑,中国只有创造比目前工业化国家更高的能源效率,才可能在 有限的资源保证下,实现高速经济增长和达到中等发达国家人均水平。我国现有能源利用效 率很低,与发达国家存在着较大的差距、与能源开发利用相关的环境污染严重,因此关于能 量特别是热能与机械能的转换、传递和合理利用的原理应该成为高素质的工科人才(特别是 交大这样的学校培养精英人才)的基本工程理论素养。 本校本科阶断的工程热力学教学由工程热力学【和工程热力学Ⅱ两个阶段,工程热力学 I是学院的平台课程,将为学生提供关于能量转换(特别是热能转变成机械能)和利用基本 但较全面课程,工程热力学Ⅱ则是进一步拓展与热能转换成机械相关的工质物性以及提高转 换效率的热力学原理等相关课程,是能源动力类专业的必修课。 ★先修课程: 大学物理、高等数学、工程热力学!。 ★适用专业: 热能动力工程、供暖工程、核科学与工程、机械工程、航空航天工程。 ★开课系所: 工程热力学课程组。 ★教材: 沈维道、童钧耕.工程热力学(第四版).北京.高教出版社.2007 ★教学参考书: Ricgard E.Sonntag,Claus Borgnakke,Gordon J.Van Wylen Fundamentals of Thermodynamics New York:John Wiley&Sons Inc,2003 曾丹苓等.工程热力学(第三版).北京.高教出版社.2002 严家禄编著.王永青参编.工程热力学(第四版).北京.高教出版社.2006 童钧耕等.工程热力学学习辅导与习题解答(第二版).北京.高教出版社.2008 Cengel YA,Turner R h.Fundamental of Thermal-Fluid Sciences.New York:Mc-Graw Hill 2001 2

工程热力学Ⅱ教案 2 ★前言 工程热力学主要研究能量特别是热能与机械能转换和合理利用的学科。能量是社会发展 的必要的物质条件之一,能量利用的深度和广度是人类社会文明的标志,而 21 世纪人类面 临的粮食、环境、战争与和平等问题的背后几乎都可以看到能源的影子。我国的人均能源资 源并不丰富,我国的资源发展必然走资源节约型的道路。我国中长期能源发展规划制定了节 能优先战略。提高能源利用率是确保我国中长期能源供需平衡的先决条件,无论是从国内资 源还是世界资源的可获量考虑,中国只有创造比目前工业化国家更高的能源效率,才可能在 有限的资源保证下,实现高速经济增长和达到中等发达国家人均水平。我国现有能源利用效 率很低,与发达国家存在着较大的差距、与能源开发利用相关的环境污染严重,因此关于能 量特别是热能与机械能的转换、传递和合理利用的原理应该成为高素质的工科人才(特别是 交大这样的学校培养精英人才)的基本工程理论素养。 本校本科阶断的工程热力学教学由工程热力学Ⅰ和工程热力学Ⅱ两个阶段,工程热力学 Ⅰ是学院的平台课程,将为学生提供关于能量转换(特别是热能转变成机械能)和利用基本 但较全面课程,工程热力学Ⅱ则是进一步拓展与热能转换成机械相关的工质物性以及提高转 换效率的热力学原理等相关课程,是能源动力类专业的必修课。 ★先修课程: 大学物理、高等数学、工程热力学Ⅰ。 ★适用专业: 热能动力工程、供暖工程、核科学与工程、机械工程、航空航天工程。 ★开课系所: 工程热力学课程组。 ★教材: 沈维道、童钧耕.工程热力学(第四版). 北京. 高教出版社. 2007 ★教学参考书: Ricgard E. Sonntag , Claus Borgnakke , Gordon J. Van Wylen Fundamentals of Thermodynamics New York:John Wiley& Sons Inc,2003 曾丹苓等.工程热力学(第三版). 北京. 高教出版社. 2002 严家禄编著.王永青参编.工程热力学(第四版).北京.高教出版社.2006 童钧耕等.工程热力学学习辅导与习题解答(第二版).北京. 高教出版社.2008 Cengel Y A, Turner R h. Fundamental of Thermal-Fluid Sciences. New York: Mc-Graw Hill 2001

工程热力学Ⅱ教案 ★本课程的性质、地位 工程热力学川是热能动力工程、供暖工程、核科学与工程、航空航天工程等专业的一 门重要技术基础课,是能源动力类专业必修主干课。 工程热力学川是在工程热力学丨的基础上进一步拓展与热能转换成机械能相关的工质 物性、开口系的能量分析、提高热能转换成机械能效率的原理以及涉及化学反应中的热力学 原理等相关研究的课程。成功学习本课程后,不仅为学生学习有关专业课程进一步提供必要 的基础理论知识,也为从事相关专业技术工作、科学研究工作及管理工作提供有关能量及能 量合理利用更深入的基础。 本课程由实际气体的热力学一般关系、开口系的能量分析、循环分析及热力学原理在化 学反应过程中的应用四部分组成。课程内容在工程热力学I的基础上进一步展开涉及究热能 与其它能量转换以及热能有效利用的理论和实践,通过本课程教学,使学生进一步在能量(特 别是热能与机械能)转换和合理利用方面树立正确的概念,同时培养学生科学抽象、逻辑思 维能力,进一步强化实践是检验理论的唯一标准的认识观。具体内容包括: (1)开口系统(以喷管为代表)中气体流动过程热能和机械能相互转换的基本规律。 (2)燃气轮机装置循环、压缩气体制冷循环等分析计算和提高热力循环经济性指标的 热力学措施和主要途径。 (3)工质热物性的一般关系式及利用图表获取混合气体和实际气体热物性的原理和方 法。 (4)热力学理论在涉及化学反应的过程中的应用。 ★课程的学习目标 学生成功通过学习后除可在专业课学习和日后工作中应用工程热力学的基本理论和知 识,还可以: (1)对开口系,特别是稳定流动的喷管和节流阀进行流动参数和流速、流量的分析计 算并设计喷管外形: (2)应用图表或热力学一般关系式确定混合气体的参数,并进行热力过程的能量分析: (3)对工程常见的燃气轮机动力装置循环、水蒸气动力装置的再热循环和抽汽回热循 环及制冷循环作循环分析,并进一步归纳得到提高热力循环经济性指标的热力学措施和主要 途径的热力学原理: (4)计算绝热燃烧温度,并能应用化学反应平衡常数进行计算: (5)具备从实际问题抽象出研究模型,并运用理论对小型的能量及能源利用的议题进 行鉴别和评定: ★实施本课程教学任务的方法、手段 3

工程热力学Ⅱ教案 3 ★本课程的性质、地位 工程热力学Ⅱ是热能动力工程、供暖工程、核科学与工程、航空航天工程等专业的一 门重要技术基础课,是能源动力类专业必修主干课。 工程热力学Ⅱ是在工程热力学Ⅰ的基础上进一步拓展与热能转换成机械能相关的工质 物性、开口系的能量分析、提高热能转换成机械能效率的原理以及涉及化学反应中的热力学 原理等相关研究的课程。成功学习本课程后,不仅为学生学习有关专业课程进一步提供必要 的基础理论知识,也为从事相关专业技术工作、科学研究工作及管理工作提供有关能量及能 量合理利用更深入的基础。 本课程由实际气体的热力学一般关系、开口系的能量分析、循环分析及热力学原理在化 学反应过程中的应用四部分组成。课程内容在工程热力学Ⅰ的基础上进一步展开涉及究热能 与其它能量转换以及热能有效利用的理论和实践,通过本课程教学,使学生进一步在能量(特 别是热能与机械能)转换和合理利用方面树立正确的概念,同时培养学生科学抽象、逻辑思 维能力,进一步强化实践是检验理论的唯一标准的认识观。具体内容包括: (1)开口系统(以喷管为代表)中气体流动过程热能和机械能相互转换的基本规律。 (2)燃气轮机装置循环、压缩气体制冷循环等分析计算和提高热力循环经济性指标的 热力学措施和主要途径。 (3)工质热物性的一般关系式及利用图表获取混合气体和实际气体热物性的原理和方 法。 (4)热力学理论在涉及化学反应的过程中的应用。 ★课程的学习目标 学生成功通过学习后除可在专业课学习和日后工作中应用工程热力学的基本理论和知 识,还可以: (1)对开口系,特别是稳定流动的喷管和节流阀进行流动参数和流速、流量的分析计 算并设计喷管外形; (2)应用图表或热力学一般关系式确定混合气体的参数,并进行热力过程的能量分析; (3)对工程常见的燃气轮机动力装置循环、水蒸气动力装置的再热循环和抽汽回热循 环及制冷循环作循环分析,并进一步归纳得到提高热力循环经济性指标的热力学措施和主要 途径的热力学原理; (4)计算绝热燃烧温度,并能应用化学反应平衡常数进行计算; (5)具备从实际问题抽象出研究模型,并运用理论对小型的能量及能源利用的议题进 行鉴别和评定; ★实施本课程教学任务的方法、手段

工程热力学Ⅱ教案 课程教学以课堂讲学为主,综合讨论、实验、作业、团队作业、课程论文等共同实施。 本课程仍采用沈维道、童钧耕主编的工程热力学第4版,主要内容来自第六章、第七章、 第九一第十一章的部分内容、第十二章和第十三章。 课堂教学通常每章开篇采用提出工程、科研或日常生活中的疑问或现象引出本章主要讨 论的问题,以激发学生的学习积极性。本课程部分内容比较抽象,也会有较多的数学推导, 但重要的是理解其代表的物理意义而不是数学技巧,如理解了麦克斯韦关系把不可测量的熵 变转换成可测量的压力、温度、体积的关系,加之简单的观察就能掌握麦克斯韦关系,为掌 握热力学一般关系打下基础。在化学热力学教学部分可通过与物理变化过程的对照、比较: 相同的(如可逆的概念)、不同的(如可用功的构成)、延伸的(如热效应的概念),进而对 热力学基本理论在化学现象中的应用加深理解。 课程中将不设专项讨论课和习题课,讨论和例题穿插在课程中间进行意在激发学生求知 的欲望(如喷管限流的原理和应用)和加强对易混淆概念(如促使流速变化的根本原因)的 比较和理解。 课程中将有2次团队作业,学生在一周之内自愿组合成45人的学习小组共同完成团队 作业,团队作业分两部分:文字和PPT展示。文字部分为2~3千字的文稿:PPT为约5分 钟讲演的浓缩版文稿。在团队作业布置后两周各组上交文稿及PPT并在课堂进行展示(每 次抽检5组)。文字稿内容应包含相关议题的内容以及延伸,还需提出本组对议题的观点。 PPT应包含议题的叙述(延伸)、对本组观点的解释。 基于课程本身的性质,实验仅是气体在喷管内流动规律的验证性实验,但通过课程论文 可适当弥补实践不足的缺憾。 课程有一次课程论文,内容是综合利用工程热力学原理对某个能量利用的议题进行鉴别 和评定。每人独立完成,与团队作业同样分两部分:文字和PPT展示。文字部分为3~5千 字的文稿内容包括对议题的叙述、制定解决的方案、对提出的方案进行分析、归纳并作出判 断(或指出其价值):PPT为约5分钟讲演的浓缩版文稿,PPT应包含提出的方案、对方案 的分析和判断。文稿在考试前上交,PPT将全部(或抽检15~20名)在课堂展示。 ★工程热力学Ⅱ(C类)学时分配表 教学内容 课堂教 讨论和习题课(含 实验 备注 学学时 论文展示)学时 学时 物质的热物性基本理论及混合气体和湿空气 13 1 开口系能量分析 1 过程和循环能量转换热力学分析(Ⅱ) 9 1 热力学理论在化学反应系统的应用 8 课程论文 6 总学时 44 3 1 合计48

工程热力学Ⅱ教案 4 课程教学以课堂讲学为主,综合讨论、实验、作业、团队作业、课程论文等共同实施。 本课程仍采用沈维道、童钧耕主编的工程热力学第 4 版,主要内容来自第六章、第七章、 第九~第十一章的部分内容、第十二章和第十三章。 课堂教学通常每章开篇采用提出工程、科研或日常生活中的疑问或现象引出本章主要讨 论的问题,以激发学生的学习积极性。本课程部分内容比较抽象,也会有较多的数学推导, 但重要的是理解其代表的物理意义而不是数学技巧,如理解了麦克斯韦关系把不可测量的熵 变转换成可测量的压力、温度、体积的关系,加之简单的观察就能掌握麦克斯韦关系,为掌 握热力学一般关系打下基础。在化学热力学教学部分可通过与物理变化过程的对照、比较: 相同的(如可逆的概念)、不同的(如可用功的构成)、延伸的(如热效应的概念),进而对 热力学基本理论在化学现象中的应用加深理解。 课程中将不设专项讨论课和习题课,讨论和例题穿插在课程中间进行意在激发学生求知 的欲望(如喷管限流的原理和应用)和加强对易混淆概念(如促使流速变化的根本原因)的 比较和理解。 课程中将有 2 次团队作业,学生在一周之内自愿组合成 4~5 人的学习小组共同完成团队 作业,团队作业分两部分:文字和 PPT 展示。文字部分为 2~3 千字的文稿;PPT 为约 5 分 钟讲演的浓缩版文稿。在团队作业布置后两周各组上交文稿及 PPT 并在课堂进行展示(每 次抽检 5 组)。文字稿内容应包含相关议题的内容以及延伸,还需提出本组对议题的观点。 PPT 应包含议题的叙述(延伸)、对本组观点的解释。 基于课程本身的性质,实验仅是气体在喷管内流动规律的验证性实验,但通过课程论文 可适当弥补实践不足的缺憾。 课程有一次课程论文,内容是综合利用工程热力学原理对某个能量利用的议题进行鉴别 和评定。每人独立完成,与团队作业同样分两部分:文字和 PPT 展示。文字部分为 3~5 千 字的文稿内容包括对议题的叙述、制定解决的方案、对提出的方案进行分析、归纳并作出判 断(或指出其价值);PPT 为约 5 分钟讲演的浓缩版文稿,PPT 应包含提出的方案、对方案 的分析和判断。文稿在考试前上交,PPT 将全部(或抽检 15~20 名)在课堂展示。 ★ 工程热力学Ⅱ(C类)学时分配表 教 学 内 容 课堂教 学学时 讨论和习题课(含 论文展示)学时 实验 学时 备注 物质的热物性基本理论及混合气体和湿空气 13 1 开口系能量分析 8 1 1 过程和循环能量转换热力学分析(Ⅱ) 9 1 热力学理论在化学反应系统的应用 8 课程论文 6 总学时 44 3 1 合计 48

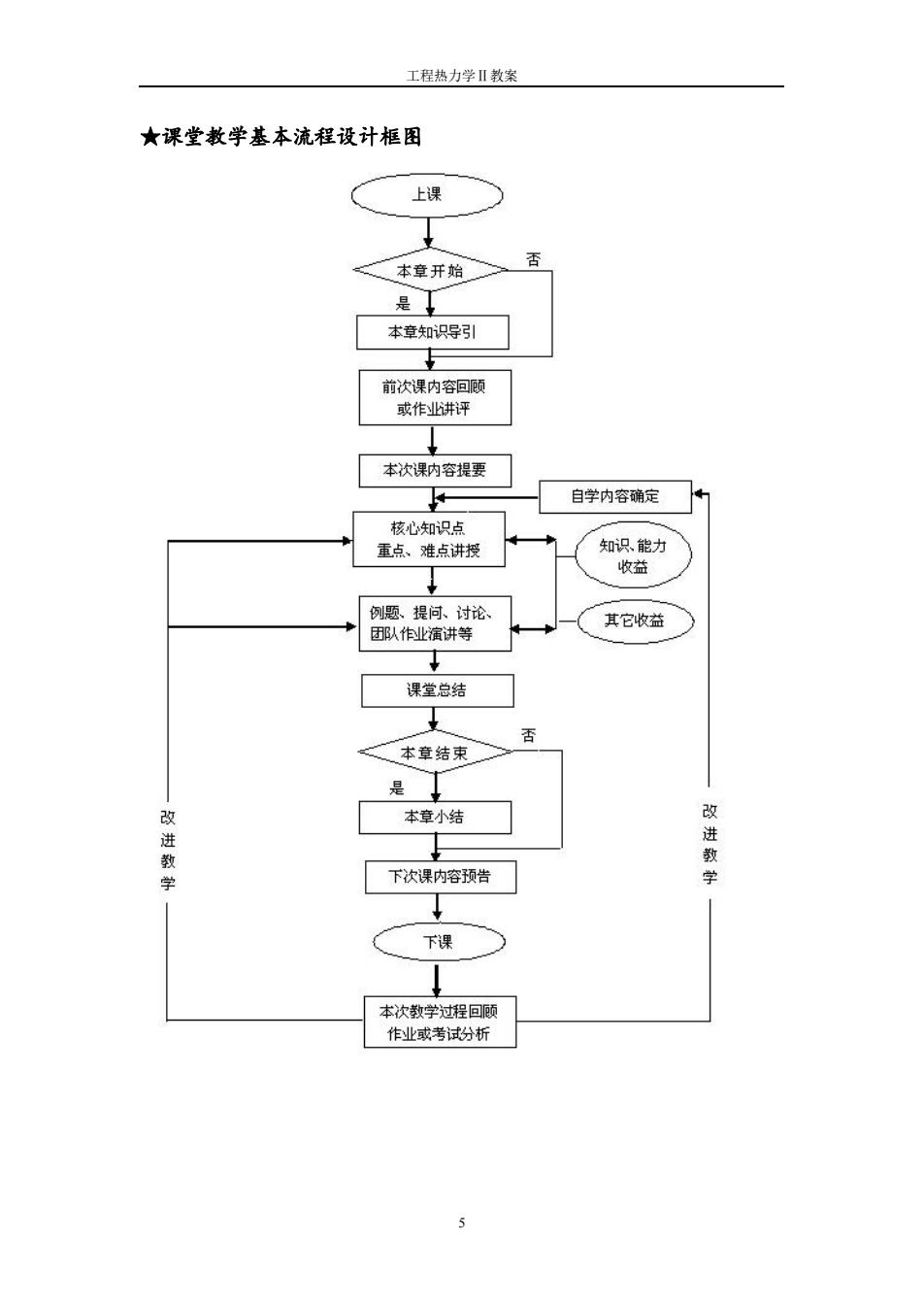

工程热力学Ⅱ教案 ★课堂教学基本流程设计框图 上课 本章开始 否 是 本章知识导引 前次课内容回顾 或作业讲评 本次课内容提要 空 自学内容确定 核心知识点 重点、难点讲授 知识,能力 收益 例题、提问、讨论、 其它收益 团队作业演讲等 十 课堂,总结 否 本章结束 是 本章小结 改进教学 改进教学 下次课内容预告 下课 ↓ 本次教学过程回顾 作业或考试分析

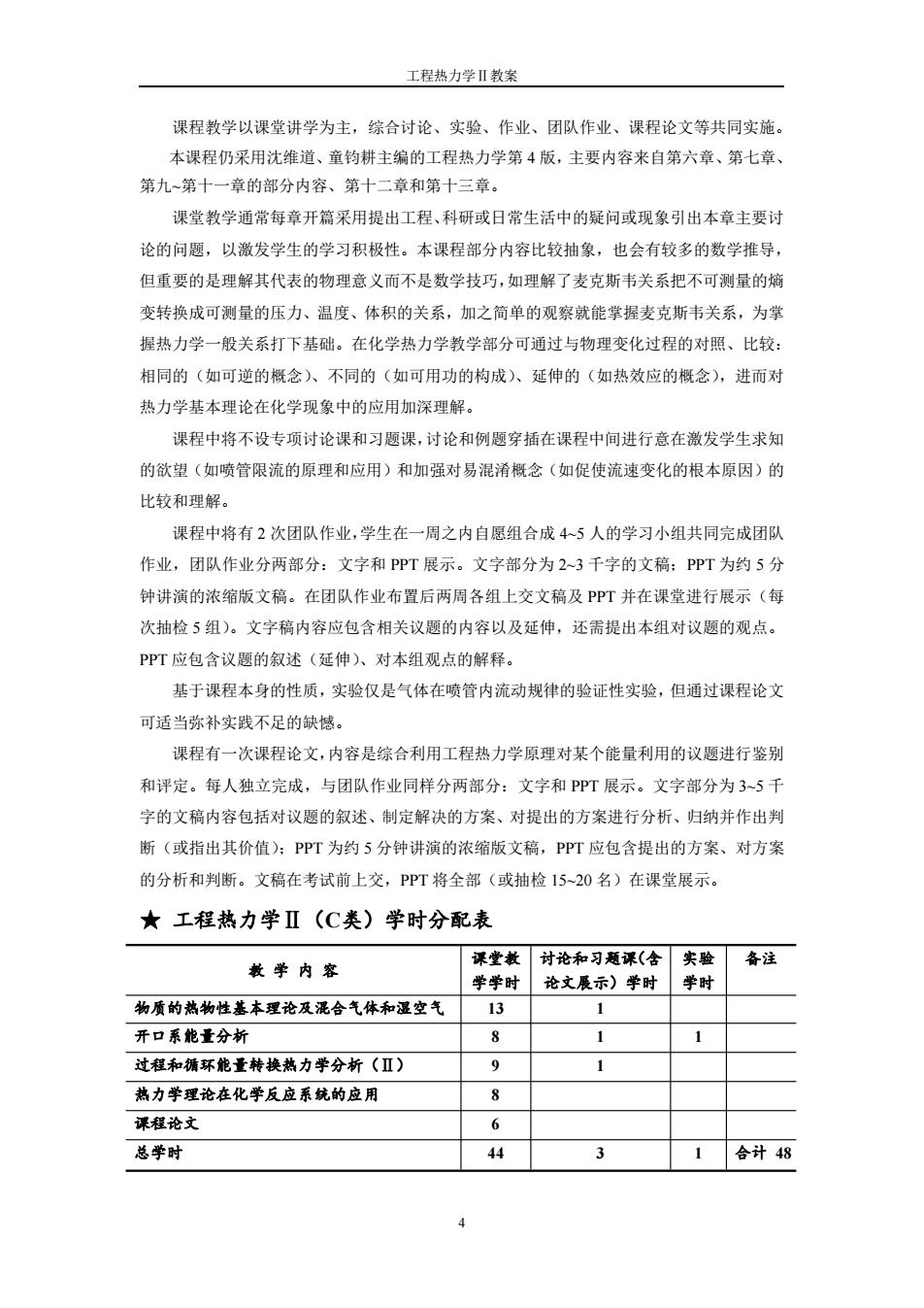

工程热力学Ⅱ教案 5 ★课堂教学基本流程设计框图