的 特品品 缂丝山水图轴清高108,宽68.8厘米台北故宫博物院藏 用色以蓝绿为主,以平缂加画手法表现山峰奇崛、水面生波、万木苍翠、宅 舍清幽的景象。作于乾隆时,原系清室藏品,幅面钤有朱色玺印九方

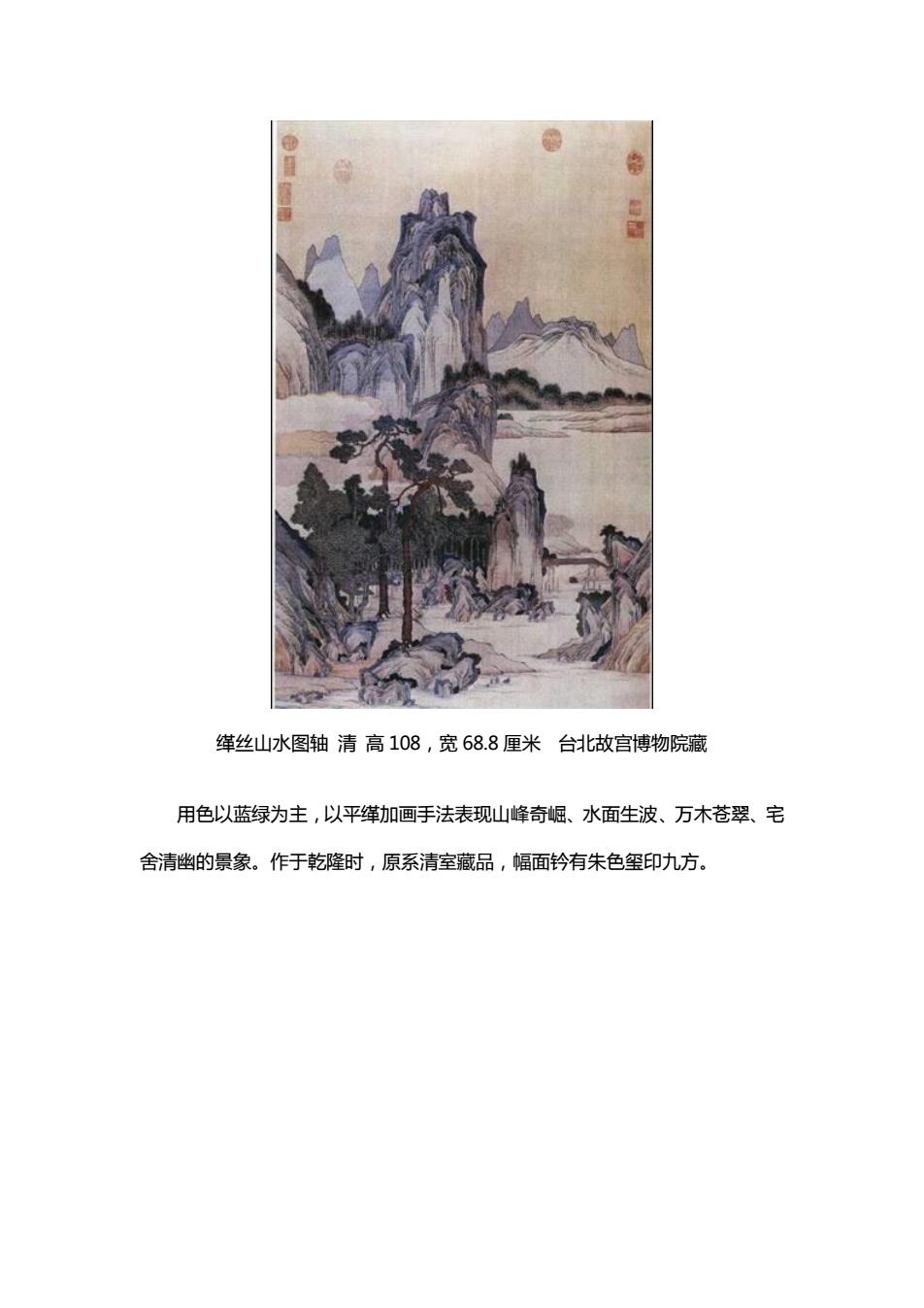

缂丝山水图轴 清 高 108,宽 68.8 厘米 台北故宫博物院藏 用色以蓝绿为主,以平缂加画手法表现山峰奇崛、水面生波、万木苍翠、宅 舍清幽的景象。作于乾隆时,原系清室藏品,幅面钤有朱色玺印九方

刺绣罗汉图明长27.8,宽27.7厘米北京故宫博物院藏 这是刺绣十六应真册的第十七页,全册共十八页,表现的都是罗汉修行的情 景。册页以白绫为地,用细绒线绣出轮廓,用墨及淡彩略略渲染,简洁优雅,颇 有白描风范。这种画绣结合的方法,是顾绣的一大特点

剌绣罗汉图 明 长 27.8,宽 27.7 厘米 北京故宫博物院藏 这是刺绣十六应真册的第十七页,全册共十八页,表现的都是罗汉修行的情 景。册页以白绫为地,用细绒线绣出轮廓,用墨及淡彩略略渲染,简洁优雅,颇 有白描风范。这种画绣结合的方法,是顾绣的一大特点

刺绣芙蓉鸳鸯图轴明高140,宽57厘米北京故宫博物院藏 衣线绣是北方民间的传统刺绣品种,它多以暗花绫做绣底,用加捻的双股丝 线绣花。明代山东地区的鲁绣即以衣线绣驰名,它以谈黄色的折枝花鸟纹暗花缎 为绣底,绣线配色浓重,可掩盖绣底上的暗花,隙地则露出暗花,使图案和色彩 层次丰富。绣花温柔和美,是明代鲁绣中的杰作。 3.漆器工艺 明清漆器工艺有较大发展,出现了一批名手。明代有张德钢刚、包亮、王松 玉铭、杨坝、方信川川、黄平沙、杨明、蒋回回,清代有秦景贤、孙盛宇、郑子玉、 戴有德、李贤、吴云章、杨天成、夏漆工、江千里等。在长期实践的基础上,由 黄成编著、杨明作注的中国历史上第一部论述漆器工艺的专著《髹饰录》,于明 末问世。该书全面系统地论述了髹漆的历史、原料、工具、工艺技法、品种及漆 工禁忌、过失等各个方面,是对中国漆器工艺几干年历史的总结。 明统治者比较重视漆器工艺,永乐年间,明成祖诏召张德刚进京,任营缮所 副,恢复漆器生产。到宣德时期,包亮任营缮所副,此间为“西塘派剔红”兴旺 时期。明中期后,剔红风格发生变化,漆层减少,图案疏朗,同时出现修长身材

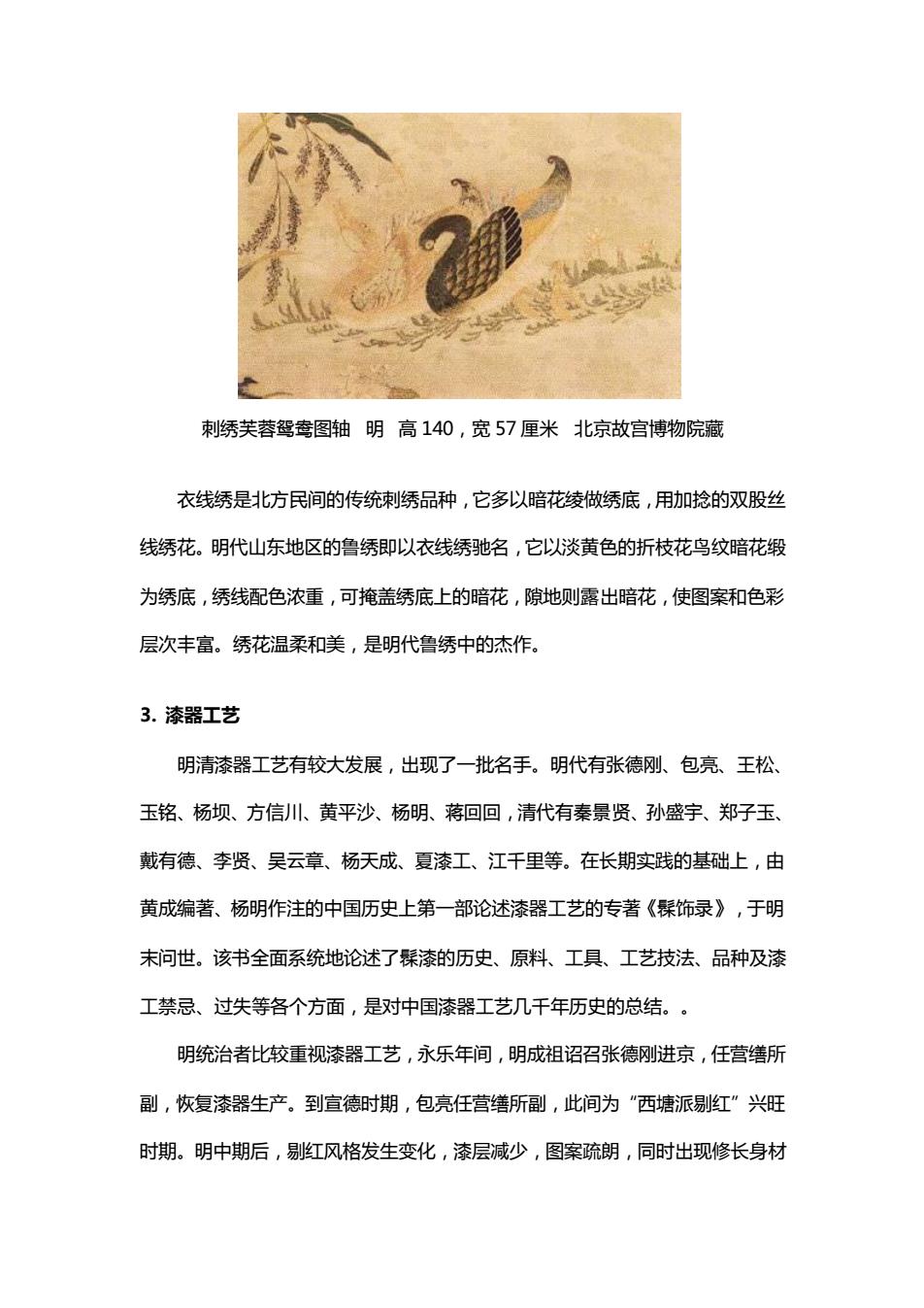

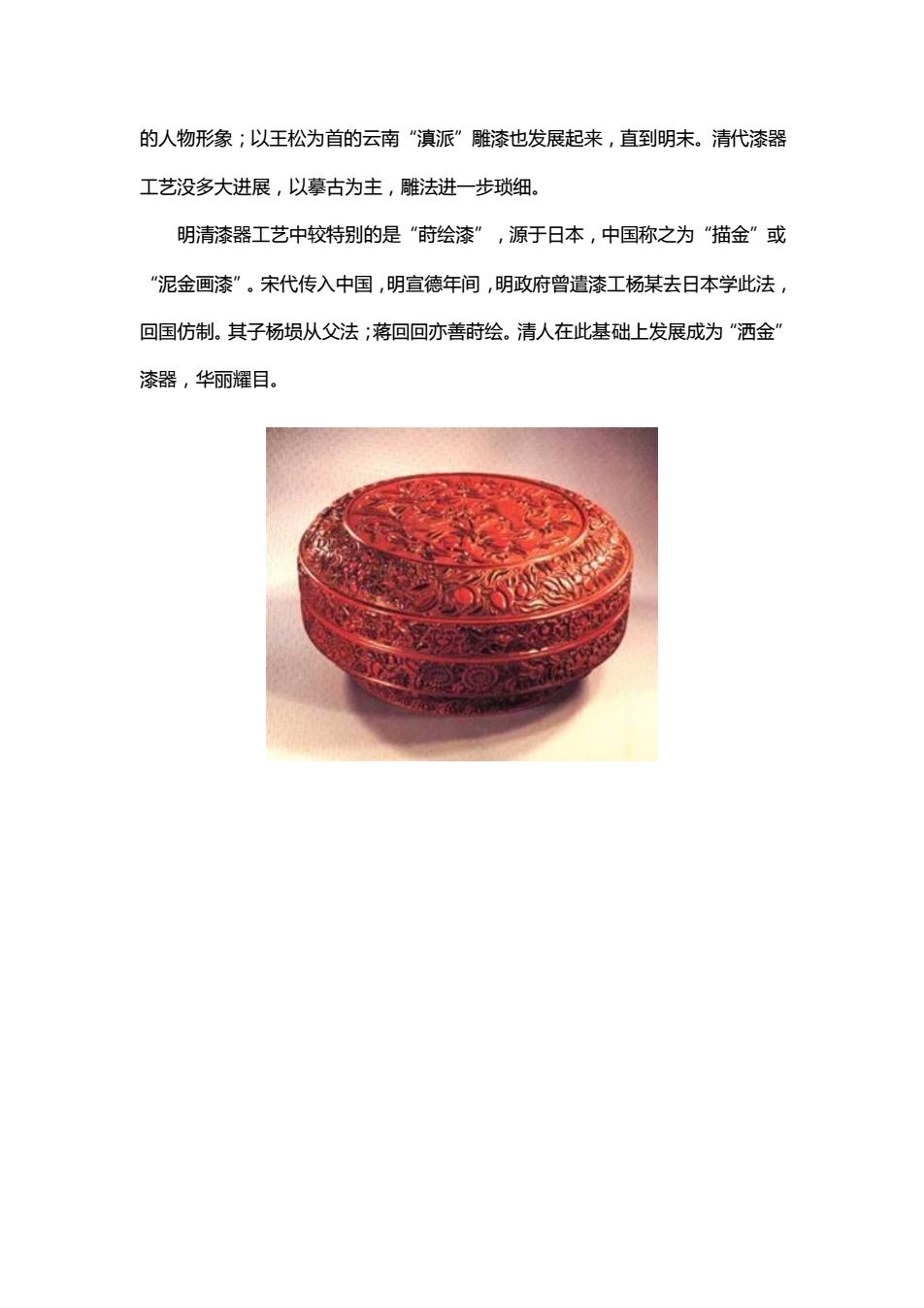

刺绣芙蓉鸳鸯图轴 明 高 140,宽 57 厘米 北京故宫博物院藏 衣线绣是北方民间的传统刺绣品种,它多以暗花绫做绣底,用加捻的双股丝 线绣花。明代山东地区的鲁绣即以衣线绣驰名,它以淡黄色的折枝花鸟纹暗花缎 为绣底,绣线配色浓重,可掩盖绣底上的暗花,隙地则露出暗花,使图案和色彩 层次丰富。绣花温柔和美,是明代鲁绣中的杰作。 3. 漆器工艺 明清漆器工艺有较大发展,出现了一批名手。明代有张德刚、包亮、王松、 玉铭、杨坝、方信川、黄平沙、杨明、蒋回回,清代有秦景贤、孙盛宇、郑子玉、 戴有德、李贤、吴云章、杨天成、夏漆工、江千里等。在长期实践的基础上,由 黄成编著、杨明作注的中国历史上第一部论述漆器工艺的专著《髹饰录》,于明 末问世。该书全面系统地论述了髹漆的历史、原料、工具、工艺技法、品种及漆 工禁忌、过失等各个方面,是对中国漆器工艺几千年历史的总结。 明统治者比较重视漆器工艺,永乐年间,明成祖诏召张德刚进京,任营缮所 副,恢复漆器生产。到宣德时期,包亮任营缮所副,此间为“西塘派剔红”兴旺 时期。明中期后,剔红风格发生变化,漆层减少,图案疏朗,同时出现修长身材

的人物形象;以王松为首的云南“滇派”雕漆也发展起来,直到明末。清代漆器 工艺没多大进展,以摹古为主,雕法进一步琐细。 明清漆器工艺中较特别的是“莳绘漆”,源于日本,中国称之为“"描金”或 “泥金画漆”。宋代传入中国,明宣德年间,明政府曾遣漆工杨某去日本学此法, 回国仿制。其子杨埙从父法;蒋回回亦善莳绘。清人在此基础上发展成为“洒金” 漆器,华丽耀目

的人物形象;以王松为首的云南“滇派”雕漆也发展起来,直到明末。清代漆器 工艺没多大进展,以摹古为主,雕法进一步琐细。 明清漆器工艺中较特别的是“莳绘漆”,源于日本,中国称之为“描金”或 “泥金画漆”。宋代传入中国,明宣德年间,明政府曾遣漆工杨某去日本学此法, 回国仿制。其子杨埙从父法;蒋回回亦善莳绘。清人在此基础上发展成为“洒金” 漆器,华丽耀目

7 衣顺刊