《中国近现代史纲要》课程教学大纲 一、课程概况 课程代码:67410030 课程名称:中国近现代史纲要 课程学分:3(其中理论教学:25;思想政治理论实践教学:0.5) 课程学时:40(理论学时:40:实践学时:0) 课程性质:公共必修课 开课部门:马克思主义学院 建议修读学期:文科第1学期、理工科第2学期 适用专业:全校本科各专业 二、课程地位、作用与任务 《中国近现代史纲要》是全国高等学校本科生必修的思想政治理论课之一。通过本课程 的学习,要让学生认识近现代中国社会发展和革命、建设、改革的历史进程及其内在的规律 性,了解国史、国情、深刻领会历史和人民是怎样选择了马克思主义,选择了中国共产党, 选择了社会主义道路,选择了改革开放。 三、课程目标 (一)教学目标 1.了解外国资本一帝国主义入侵中国及其与中国封建势力相结合给中华民族和中国人 民带来的深重苦难,了解近代以来中国面临的争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人 民富裕这两项历史任务;懂得必须首先推翻半殖民地半封建的社会制度,争得民族独立、人 民解放,才能为集中力量进行现代化建设开辟道路,认识革命的必要性、正义性、进步性; 自觉地继承和发扬近代以来中国人民的爱国主义精神和革命传统,进一步增强实现中华民族 伟大复兴的责任感和使命感。 2.了解近代以来中国的先进分子和人民群众为救亡图存而进行艰苦探索、顾强奋斗的历 程及其经验教训;注意比较地主买办资产阶级、民族资产阶级和工人阶级政党的政治方案, 懂得旧民主主义革命让位给新民主主义革命、资产阶级共和国让位给人民共和国的原因;认 识历史和人民怎样选择了中国共产党、选择了马克思主义,进一步增强拥护共产党的领导和 接受马克思主义指导的自觉性。 3联系新中国成立以后的国内外环境,了解中国人民走上以共产党为领导力量的社会主 义道路的历史必然性;了解实行改革开放和搞好现代化建设的重大意义,联系中国现代化建 设事业取得的巨大成就,懂得中国选择社会主义的正确性;了解中国特色社会主义是改革开

9 《中国近现代史纲要》课程教学大纲 一、课程概况 课程代码:67410030 课程名称:中国近现代史纲要 课程学分:3(其中理论教学:2.5;思想政治理论实践教学:0.5) 课程学时:40(理论学时:40;实践学时:0) 课程性质:公共必修课 开课部门:马克思主义学院 建议修读学期:文科第 1 学期、理工科第 2 学期 适用专业:全校本科各专业 二、课程地位、作用与任务 《中国近现代史纲要》是全国高等学校本科生必修的思想政治理论课之一。通过本课程 的学习,要让学生认识近现代中国社会发展和革命、建设、改革的历史进程及其内在的规律 性,了解国史、国情、深刻领会历史和人民是怎样选择了马克思主义,选择了中国共产党, 选择了社会主义道路,选择了改革开放。 三、课程目标 (一)教学目标 1.了解外国资本-帝国主义入侵中国及其与中国封建势力相结合给中华民族和中国人 民带来的深重苦难,了解近代以来中国面临的争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人 民富裕这两项历史任务;懂得必须首先推翻半殖民地半封建的社会制度,争得民族独立、人 民解放,才能为集中力量进行现代化建设开辟道路,认识革命的必要性、正义性、进步性; 自觉地继承和发扬近代以来中国人民的爱国主义精神和革命传统,进一步增强实现中华民族 伟大复兴的责任感和使命感。 2.了解近代以来中国的先进分子和人民群众为救亡图存而进行艰苦探索、顽强奋斗的历 程及其经验教训;注意比较地主买办资产阶级、民族资产阶级和工人阶级政党的政治方案, 懂得旧民主主义革命让位给新民主主义革命、资产阶级共和国让位给人民共和国的原因;认 识历史和人民怎样选择了中国共产党、选择了马克思主义,进一步增强拥护共产党的领导和 接受马克思主义指导的自觉性。 3.联系新中国成立以后的国内外环境,了解中国人民走上以共产党为领导力量的社会主 义道路的历史必然性;了解实行改革开放和搞好现代化建设的重大意义,联系中国现代化建 设事业取得的巨大成就,懂得中国选择社会主义的正确性;了解中国特色社会主义是改革开

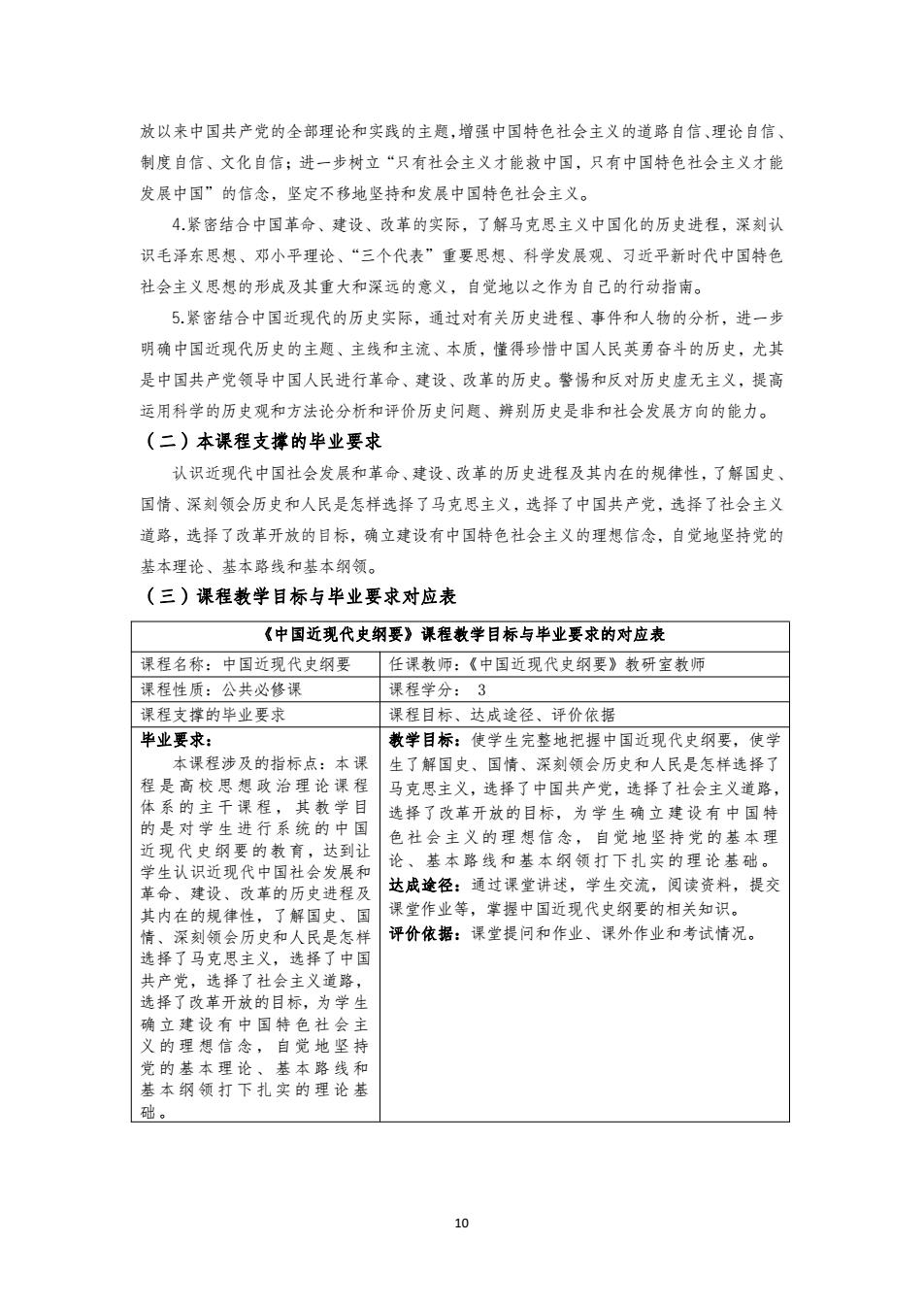

放以来中国共产党的全部理论和实践的主题,增强中国特色社会主义的道路自信、理论自信、 制度自信、文化自信;进一步树立“只有社会主义才能救中国,只有中国特色社会主义才能 发展中国”的信念,坚定不移地坚持和发展中国特色社会主义。 4.紧密结合中国革命、建设、改革的实际,了解马克思主义中国化的历史进程,深刻认 识毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色 社会主义思想的形成及其重大和深远的意义,自觉地以之作为自己的行动指南。 5.紧密结合中国近现代的历史实际,通过对有关历史进程、事件和人物的分析,进一步 明确中国近现代历史的主题、主线和主流、本质,懂得珍惜中国人民英勇奋斗的历史,尤其 是中国共产党领导中国人民进行革命、建设、改革的历史。警惕和反对历史虚无主义,提高 运用科学的历史观和方法论分析和评价历史问题、辨别历史是非和社会发展方向的能力。 (二)本课程支撑的毕业要求 认识近现代中国社会发展和革命、建设、改革的历史进程及其内在的规律性,了解国史、 国情、深刻领会历史和人民是怎样选择了马克思主义,选择了中国共产党,选择了社会主义 道路,选择了改革开放的目标,确立建设有中国特色社会主义的理想信念,自觉地坚持党的 基本理论、基本路线和基本纲领。 (三)课程教学目标与毕业要求对应表 《中国近现代史纲要》课程教学目标与毕业要求的对应表 课程名称:中国近现代史纲要 任课教师:《中国近现代史纲要》教研室教师 课程性质:公共必修课 课程学分:3 课程支撑的毕业要求 课程目标、达成途径、评价依据 毕业要求: 教学目标:使学生完整地把握中国近现代史纲要,使学 本课程涉及的指标点:本课 生了解国史、国情、深刻领会历史和人民是怎样选择了 程是高校思想政治理论课程 马克思主义,选择了中国共产党,选择了社会主义道路, 体系的主干课程,其教学目 选择了改革开放的目标,为学生确立建设有中国特 的是对学生进行系统的中国 色社会主义的理想信念,自觉地坚持党的基本理 近现代史纲要的教育,达到让 学生认识近现代中国社会发展和 论、基本路线和基本纲领打下扎实的理论基础。 革命、建设、改革的历史进程及 达成途径:通过课堂讲述,学生交流,阅读资料,提交 其内在的规律性,了解国史、国 课堂作业等,掌握中国近现代史纲要的相关知识。 情、深刻领会历史和人民是怎样 评价依据:课堂提问和作业、课外作业和考试情况。 选择了马克思主义,选择了中国 共产党,选择了社会主义道路, 选择了改革开放的目标,为学生 确立建设有中国特色社会主 义的理想信念,自觉地坚持 党的基本理论、基本路线和 基本纲领打下扎实的理论基 础。 10

10 放以来中国共产党的全部理论和实践的主题,增强中国特色社会主义的道路自信、理论自信、 制度自信、文化自信;进一步树立“只有社会主义才能救中国,只有中国特色社会主义才能 发展中国”的信念,坚定不移地坚持和发展中国特色社会主义。 4.紧密结合中国革命、建设、改革的实际,了解马克思主义中国化的历史进程,深刻认 识毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色 社会主义思想的形成及其重大和深远的意义,自觉地以之作为自己的行动指南。 5.紧密结合中国近现代的历史实际,通过对有关历史进程、事件和人物的分析,进一步 明确中国近现代历史的主题、主线和主流、本质,懂得珍惜中国人民英勇奋斗的历史,尤其 是中国共产党领导中国人民进行革命、建设、改革的历史。警惕和反对历史虚无主义,提高 运用科学的历史观和方法论分析和评价历史问题、辨别历史是非和社会发展方向的能力。 (二)本课程支撑的毕业要求 认识近现代中国社会发展和革命、建设、改革的历史进程及其内在的规律性,了解国史、 国情、深刻领会历史和人民是怎样选择了马克思主义,选择了中国共产党,选择了社会主义 道路,选择了改革开放的目标,确立建设有中国特色社会主义的理想信念,自觉地坚持党的 基本理论、基本路线和基本纲领。 (三)课程教学目标与毕业要求对应表 《中国近现代史纲要》课程教学目标与毕业要求的对应表 课程名称:中国近现代史纲要 任课教师:《中国近现代史纲要》教研室教师 课程性质:公共必修课 课程学分: 3 课程支撑的毕业要求 课程目标、达成途径、评价依据 毕业要求: 本课程涉及的指标点:本课 程 是 高 校 思 想 政 治 理 论 课 程 体 系 的 主 干 课 程 , 其 教 学 目 的 是 对 学 生 进 行 系 统 的 中 国 近现代史纲要的教育,达到让 学生认识近现代中国社会发展和 革命、建设、改革的历史进程及 其内在的规律性,了解国史、国 情、深刻领会历史和人民是怎样 选择了马克思主义,选择了中国 共产党,选择了社会主义道路, 选择了改革开放的目标,为学生 确 立 建 设 有 中 国 特 色 社 会 主 义 的 理 想 信 念 , 自 觉 地 坚 持 党 的 基 本 理 论 、 基 本 路 线 和 基 本 纲 领 打 下 扎 实 的 理 论 基 础。 教学目标:使学生完整地把握中国近现代史纲要,使学 生了解国史、国情、深刻领会历史和人民是怎样选择了 马克思主义,选择了中国共产党,选择了社会主义道路, 选择了改革开放的目标,为学生确立 建设有中国特 色社会主义的理想信念,自觉地坚持党的基本理 论、基本路线和基本纲领打下扎实的理论基础。 达成途径:通过课堂讲述,学生交流,阅读资料,提交 课堂作业等,掌握中国近现代史纲要的相关知识。 评价依据:课堂提问和作业、课外作业和考试情况

四、课程内容 教学内容 作业要求 学时 导论 思考题: 一、开篇的话 1.为什么说鸦片战争是中国近代史 一、对学习中国近现代史的认识 的起点? 二、课程介绍 2.怎样认识近代中国的主要矛盾、 三、学习目的和要求 社会性质及其基本特征? 综述风云变幻的八十年 3.如何理解近代中国的两大历史任 务及其相互关系? 一、鸦片战争前的中国与世界 二、外国资本主义入侵与近代中国社会的半殖 民地半封建性质 2 三、近代中国的主要矛盾和历史任务 知识点: 1.近代中国社会衰败的根源:近代中国社会性 质的变化与社会主要矛盾的变化、中国近代社 会的基本特征、中国革命的两大任务及相互关 系。 2.近代中国社会衰败的根源;中国近代社会的 基本特征。 专题一鸦片战争前后的中国与世界 思考题: 1.1资本一帝国主义对中国的侵略 1.资本一帝国主义的入侵给中国带 1.2抵御外国武装侵略争取民族独立的斗争 来了什么? 1.3反侵略战争的失败与民族意识的觉醒 2.反对外国侵略的斗争具有什么意 义? 知识点: 3.反侵略战争失败的根本原因和教 1.资本一帝国主义对中国的侵略造成的危害, 中国反侵略战争失败的原因和教训,反对外国 训是什么? 侵略斗争的意义。 2.如何理解近代民族意识的觉醒。 专题二向西方学习(上篇) 思考题: 对国家出路的早期探索 1.如何认识太平天国农民战争的意 2.1农民群众斗争风暴的起落 义和失败的原因、教训? 2.2洋务运动的兴衰 2.如何认识洋务运动的性质和失败 2.3维新运动的兴起和天折 的原因、教训? 3.如何认识戊戌维新运动的意义和 4 知识点: 失败的原因、教训? 1.太平天国农民战争、洋务运动、戊戌维新运 动的基本内容及其历史意义。 2.正确认识太平天国农民战争、洋务运动、戊 戌维新运动的失败原因和经验教训。 专题二辛亥革命与君主专制制度的终结(下 思考题: 篇) 1.革命派在与改良派论战中是如何 2.1举起近代民族民主革命的旗帜 论述革命的必要性、正义性、进步 2.2辛亥革命与建立民国 性的? 2.3辛亥革命的失败 2.为什么说孙中山领导的辛亥革命 引起了近代中国的历史性巨大变 11

11 四、课程内容 教学内容 作业要求 学时 导论 一、开篇的话 一、对学习中国近现代史的认识 二、课程介绍 三、学习目的和要求 综述 风云变幻的八十年 一、鸦片战争前的中国与世界 二、外国资本主义入侵与近代中国社会的半殖 民地半封建性质 三、近代中国的主要矛盾和历史任务 知识点: 1.近代中国社会衰败的根源;近代中国社会性 质的变化与社会主要矛盾的变化、中国近代社 会的基本特征、中国革命的两大任务及相互关 系。 2.近代中国社会衰败的根源;中国近代社会的 基本特征。 思考题: 1.为什么说鸦片战争是中国近代史 的起点? 2.怎样认识近代中国的主要矛盾、 社会性质及其基本特征? 3.如何理解近代中国的两大历史任 务及其相互关系? 2 专题一 鸦片战争前后的中国与世界 1.1 资本—帝国主义对中国的侵略 1.2 抵御外国武装侵略 争取民族独立的斗争 1.3 反侵略战争的失败与民族意识的觉醒 知识点: 1.资本—帝国主义对中国的侵略造成的危害, 中国反侵略战争失败的原因和教训,反对外国 侵略斗争的意义。 2.如何理解近代民族意识的觉醒。 思考题: 1.资本—帝国主义的入侵给中国带 来了什么? 2.反对外国侵略的斗争具有什么意 义? 3.反侵略战争失败的根本原因和教 训是什么? 4 专题二 向西方学习(上篇) 对国家出路的早期探索 2.1 农民群众斗争风暴的起落 2.2 洋务运动的兴衰 2.3 维新运动的兴起和夭折 知识点: 1.太平天国农民战争、洋务运动、戊戌维新运 动的基本内容及其历史意义。 2.正确认识太平天国农民战争、洋务运动、戊 戌维新运动的失败原因和经验教训。 思考题: 1.如何认识太平天国农民战争的意 义和失败的原因、教训? 2.如何认识洋务运动的性质和失败 的原因、教训? 3.如何认识戊戌维新运动的意义和 失败的原因、教训? 4 专题二 辛亥革命与君主专制制度的终结(下 篇) 2.1 举起近代民族民主革命的旗帜 2.2 辛亥革命与建立民国 2.3 辛亥革命的失败 思考题: 1.革命派在与改良派论战中是如何 论述革命的必要性、正义性、进步 性的? 2.为什么说孙中山领导的辛亥革命 引起了近代中国的历史性巨大变 4

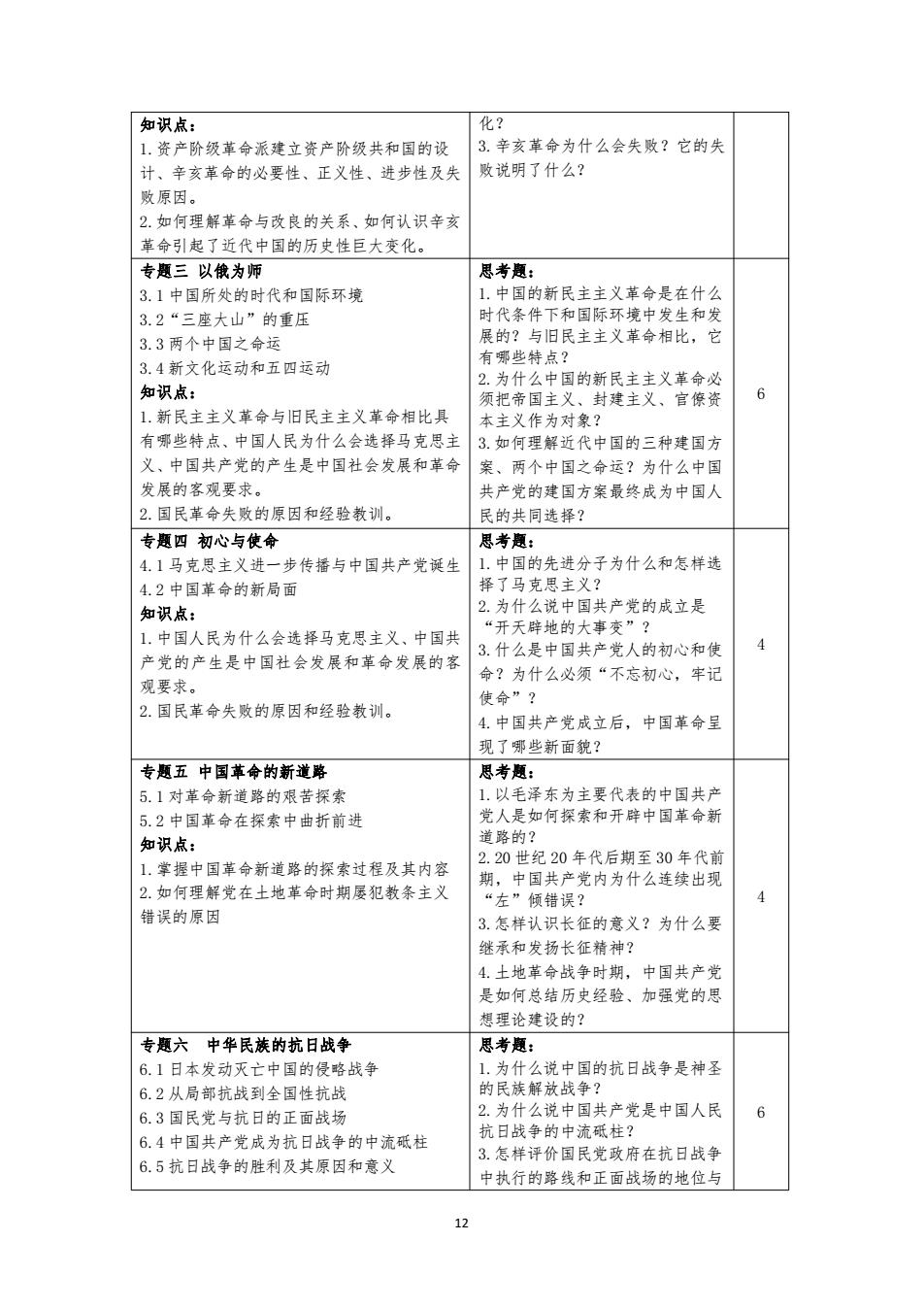

知识点: 化? 1.资产阶级革命派建立资产阶级共和国的设 3.辛亥革命为什么会失败?它的失 计、辛亥革命的必要性、正义性、进步性及失 败说明了什么? 败原因。 2.如何理解革命与改良的关系、如何认识辛亥 革命引起了近代中国的历史性巨大变化。 专题三以俄为师 思考题: 3.1中国所处的时代和国际环境 1.中国的新民主主义革命是在什么 3.2“三座大山”的重压 时代条件下和国际环境中发生和发 3.3两个中国之命运 展的?与旧民主主义革命相比,它 有哪些特点? 3.4新文化运动和五四运动 2.为什么中国的新民主主义革命必 知识点: 须把帝国主义、封建主义、官僚资 6 1.新民主主义革命与旧民主主义革命相比具 本主义作为对象? 有哪些特点、中国人民为什么会选择马克思主 3.如何理解近代中国的三种建国方 义、中国共产党的产生是中国社会发展和革命 案、两个中国之命运?为什么中国 发展的客观要求。 共产党的建国方案最终成为中国人 2.国民革命失败的原因和经验教训。 民的共同选择? 专题四初心与使命 思考题: 4.1马克思主义进一步传播与中国共产党诞生 1.中国的先进分子为什么和怎样选 4.2中国革命的新局面 择了马克思主义? 知识点: 2.为什么说中国共产党的成立是 1.中国人民为什么会选择马克思主义、中国共 “开天辟地的大事变”? 3.什么是中国共产党人的初心和使 4 产党的产生是中国社会发展和革命发展的客 命?为什么必须“不忘初心,牢记 观要求。 使命”? 2.国民革命失败的原因和经验教训。 4.中国共产党成立后,中国革命呈 现了哪些新面貌? 专题五中国革命的新道路 思考题: 5.1对革命新道路的艰苦探索 1.以毛泽东为主要代表的中国共产 5.2中国革命在探索中曲折前进 党人是如何探索和开辟中国革命新 知识点: 道路的? 2.20世纪20年代后期至30年代前 1.掌握中国革命新道路的探索过程及其内容 期,中国共产党内为什么连续出现 2.如何理解党在土地革命时期屡犯教条主义 “左”倾错误? 错误的原因 3.怎样认识长征的意义?为什么要 继承和发扬长征精神? 4.土地革命战争时期,中国共产党 是如何总结历史经验、加强党的思 想理论建设的? 专题六中华民族的抗日战争 思考题: 6.1日本发动灭亡中国的侵略战争 1.为什么说中国的抗日战争是神圣 6.2从局部抗战到全国性抗战 的民族解放战争? 6.3国民党与抗日的正面战场 2.为什么说中国共产党是中国人民 6 6.4中国共产党成为抗日战争的中流砥柱 抗日战争的中流砥柱? 3.怎样评价国民党政府在抗日战争 6.5抗日战争的胜利及其原因和意义 中执行的路线和正面战场的地位与 12

12 知识点: 1.资产阶级革命派建立资产阶级共和国的设 计、辛亥革命的必要性、正义性、进步性及失 败原因。 2.如何理解革命与改良的关系、如何认识辛亥 革命引起了近代中国的历史性巨大变化。 化? 3.辛亥革命为什么会失败?它的失 败说明了什么? 专题三 以俄为师 3.1 中国所处的时代和国际环境 3.2“三座大山”的重压 3.3 两个中国之命运 3.4 新文化运动和五四运动 知识点: 1.新民主主义革命与旧民主主义革命相比具 有哪些特点、中国人民为什么会选择马克思主 义、中国共产党的产生是中国社会发展和革命 发展的客观要求。 2.国民革命失败的原因和经验教训。 思考题: 1.中国的新民主主义革命是在什么 时代条件下和国际环境中发生和发 展的?与旧民主主义革命相比,它 有哪些特点? 2.为什么中国的新民主主义革命必 须把帝国主义、封建主义、官僚资 本主义作为对象? 3.如何理解近代中国的三种建国方 案、两个中国之命运?为什么中国 共产党的建国方案最终成为中国人 民的共同选择? 6 专题四 初心与使命 4.1 马克思主义进一步传播与中国共产党诞生 4.2 中国革命的新局面 知识点: 1.中国人民为什么会选择马克思主义、中国共 产党的产生是中国社会发展和革命发展的客 观要求。 2.国民革命失败的原因和经验教训。 思考题: 1.中国的先进分子为什么和怎样选 择了马克思主义? 2.为什么说中国共产党的成立是 “开天辟地的大事变”? 3.什么是中国共产党人的初心和使 命?为什么必须“不忘初心,牢记 使命”? 4.中国共产党成立后,中国革命呈 现了哪些新面貌? 4 专题五 中国革命的新道路 5.1 对革命新道路的艰苦探索 5.2 中国革命在探索中曲折前进 知识点: 1.掌握中国革命新道路的探索过程及其内容 2.如何理解党在土地革命时期屡犯教条主义 错误的原因 思考题: 1.以毛泽东为主要代表的中国共产 党人是如何探索和开辟中国革命新 道路的? 2.20 世纪 20 年代后期至 30 年代前 期,中国共产党内为什么连续出现 “左”倾错误? 3.怎样认识长征的意义?为什么要 继承和发扬长征精神? 4.土地革命战争时期,中国共产党 是如何总结历史经验、加强党的思 想理论建设的? 4 专题六 中华民族的抗日战争 6.1 日本发动灭亡中国的侵略战争 6.2 从局部抗战到全国性抗战 6.3 国民党与抗日的正面战场 6.4 中国共产党成为抗日战争的中流砥柱 6.5 抗日战争的胜利及其原因和意义 思考题: 1.为什么说中国的抗日战争是神圣 的民族解放战争? 2.为什么说中国共产党是中国人民 抗日战争的中流砥柱? 3.怎样评价国民党政府在抗日战争 中执行的路线和正面战场的地位与 6

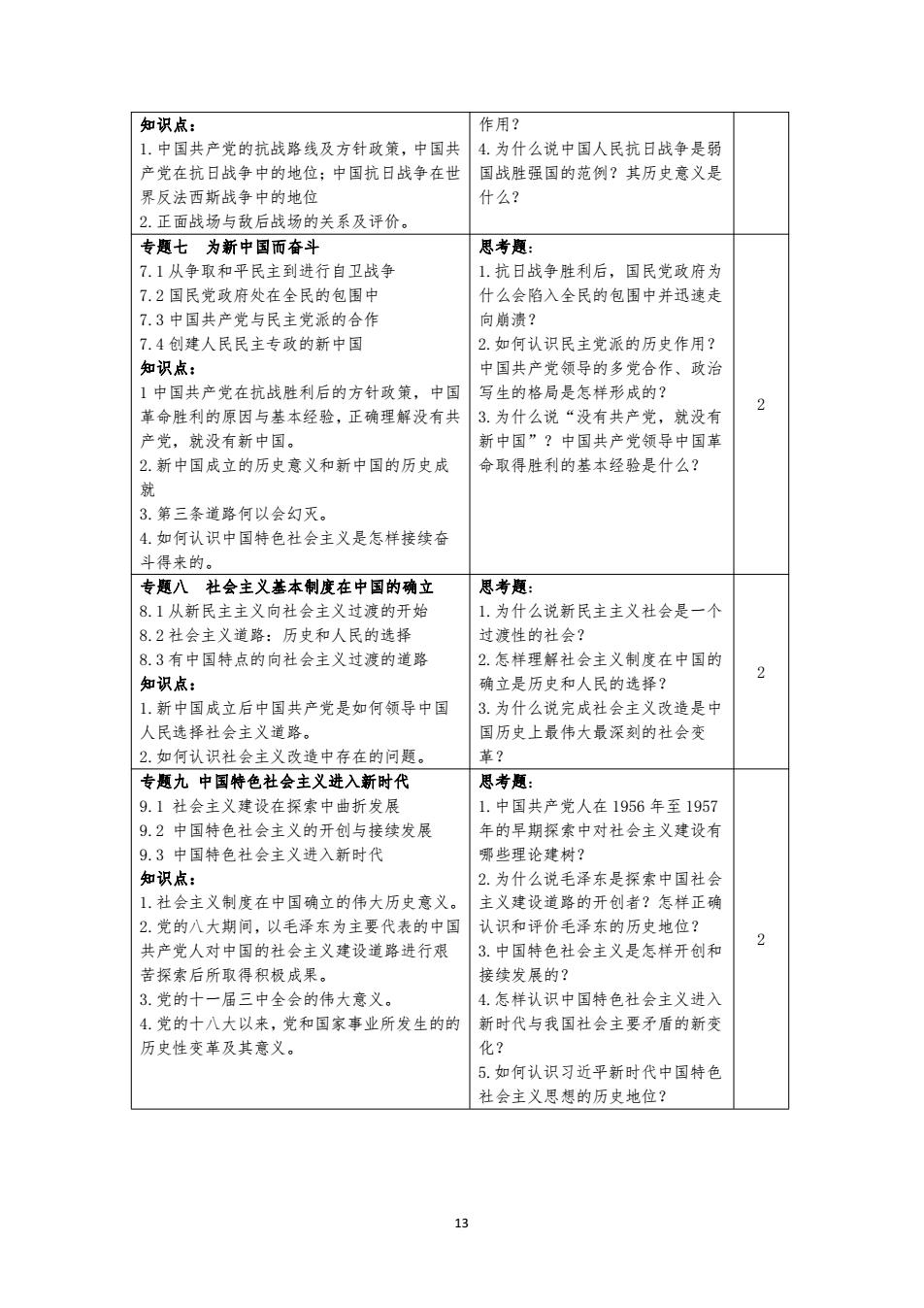

知识点: 作用? 1.中国共产党的抗战路线及方针政策,中国共 4.为什么说中国人民抗日战争是弱 产党在抗日战争中的地位:中国抗日战争在世 国战胜强国的范例?其历史意义是 界反法西斯战争中的地位 什么? 2.正面战场与敌后战场的关系及评价。 专题七为新中国而奋斗 思考题: 7.1从争取和平民主到进行自卫战争 1.抗日战争胜利后,国民党政府为 7.2国民党政府处在全民的包围中 什么会陷入全民的包围中并迅速走 7.3中国共产党与民主党派的合作 向崩溃? 7.4创建人民民主专政的新中国 2.如何认识民主党派的历史作用? 知识点: 中国共产党领导的多党合作、政治 1中国共产党在抗战胜利后的方针政策,中国 写生的格局是怎样形成的? 2 革命胜利的原因与基本经验,正确理解没有共 3.为什么说“没有共产党,就没有 产党,就没有新中国。 新中国”?中国共产党领导中国革 2.新中国成立的历史意义和新中国的历史成 命取得胜利的基本经验是什么? 变 3.第三条道路何以会幻灭。 4.如何认识中国特色社会主义是怎样接续奋 斗得来的。 专题八社会主义基本制度在中国的确立 思考题: 8.1从新民主主义向社会主义过渡的开始 1.为什么说新民主主义社会是一个 8.2社会主义道路:历史和人民的选择 过渡性的社会? 8.3有中国特点的向社会主义过渡的道路 2.怎样理解社会主义制度在中国的 知识点: 确立是历史和人民的选择? 1.新中国成立后中国共产党是如何领导中国 3.为什么说完成社会主义改造是中 人民选择社会主义道路。 国历史上最伟大最深刻的社会变 2.如何认识社会主义改造中存在的问题。 革? 专题九中国特色社会主义进入新时代 思考题: 9.1社会主义建设在探索中曲折发展 1.中国共产党人在1956年至1957 9.2中国特色社会主义的开创与接续发展 年的早期探索中对社会主义建设有 9.3中国特色社会主义进入新时代 哪些理论建树? 知识点: 2.为什么说毛泽东是探索中国社会 1.社会主义制度在中国确立的伟大历史意义。 主义建设道路的开创者?怎样正确 2.党的八大期间,以毛泽东为主要代表的中国 认识和评价毛泽东的历史地位? 2 共产党人对中国的社会主义建设道路进行艰 3.中国特色社会主义是怎样开创和 苦探索后所取得积极成果。 接续发展的? 3.党的十一届三中全会的伟大意义。 4.怎样认识中国特色社会主义进入 4.党的十八大以来,党和国家事业所发生的的 新时代与我国社会主要矛盾的新变 历史性变革及其意义。 化? 5.如何认识习近平新时代中国特色 社会主义思想的历史地位? 13

13 知识点: 1.中国共产党的抗战路线及方针政策,中国共 产党在抗日战争中的地位;中国抗日战争在世 界反法西斯战争中的地位 2.正面战场与敌后战场的关系及评价。 作用? 4.为什么说中国人民抗日战争是弱 国战胜强国的范例?其历史意义是 什么? 专题七 为新中国而奋斗 7.1 从争取和平民主到进行自卫战争 7.2 国民党政府处在全民的包围中 7.3 中国共产党与民主党派的合作 7.4 创建人民民主专政的新中国 知识点: 1 中国共产党在抗战胜利后的方针政策,中国 革命胜利的原因与基本经验,正确理解没有共 产党,就没有新中国。 2.新中国成立的历史意义和新中国的历史成 就 3.第三条道路何以会幻灭。 4.如何认识中国特色社会主义是怎样接续奋 斗得来的。 思考题: 1.抗日战争胜利后,国民党政府为 什么会陷入全民的包围中并迅速走 向崩溃? 2.如何认识民主党派的历史作用? 中国共产党领导的多党合作、政治 写生的格局是怎样形成的? 3.为什么说“没有共产党,就没有 新中国”?中国共产党领导中国革 命取得胜利的基本经验是什么? 2 专题八 社会主义基本制度在中国的确立 8.1 从新民主主义向社会主义过渡的开始 8.2 社会主义道路:历史和人民的选择 8.3 有中国特点的向社会主义过渡的道路 知识点: 1.新中国成立后中国共产党是如何领导中国 人民选择社会主义道路。 2.如何认识社会主义改造中存在的问题。 思考题: 1.为什么说新民主主义社会是一个 过渡性的社会? 2.怎样理解社会主义制度在中国的 确立是历史和人民的选择? 3.为什么说完成社会主义改造是中 国历史上最伟大最深刻的社会变 革? 2 专题九 中国特色社会主义进入新时代 9.1 社会主义建设在探索中曲折发展 9.2 中国特色社会主义的开创与接续发展 9.3 中国特色社会主义进入新时代 知识点: 1.社会主义制度在中国确立的伟大历史意义。 2.党的八大期间,以毛泽东为主要代表的中国 共产党人对中国的社会主义建设道路进行艰 苦探索后所取得积极成果。 3.党的十一届三中全会的伟大意义。 4.党的十八大以来,党和国家事业所发生的的 历史性变革及其意义。 思考题: 1.中国共产党人在 1956 年至 1957 年的早期探索中对社会主义建设有 哪些理论建树? 2.为什么说毛泽东是探索中国社会 主义建设道路的开创者?怎样正确 认识和评价毛泽东的历史地位? 3.中国特色社会主义是怎样开创和 接续发展的? 4.怎样认识中国特色社会主义进入 新时代与我国社会主要矛盾的新变 化? 5.如何认识习近平新时代中国特色 社会主义思想的历史地位? 2