《移动通信系统》课程教学大纲 课程英文名称:Mobile Communication System 课程代码:G0101530 学时数:48 学分数:3 课程类型:专业核心课程(通信工程专业)、多元化个性化课程(网络工程和物联网专业) 适用学科专业:通信工程专业、网络工程专业和物联网专业 先修课程:信号与系统、随机信号分析、通信原理和信息论 执笔者:雷霞 编写日期:2020-8-29 审核人:凌翔 一、课程简介 本课程在整个课程体系中属于高年级的专业核心类课程,其融合了前期《信号系统》、《通信原 理》、《随机信号分析》和《信息论》等课程的基础知识。主要教学内容包括讲授现代移动通信系统 的基本概念、基本技术和基本原理:蜂窝小区与频率复用、移动信道的电波传播、抗衰落技术、现 代移动通信系统的多址技术和组网、GSM系统和第4代移动通信系统。 This course is a core specialized course for junior and senior throughout the whole curriculum, combining the basics of early "Signal System","Principle of Communications","Random signal analysis", "Information Theory"and other courses.The course content includes the basic concepts,technologies and principles of modern mobile communication system,including cell and frequency reuse,mobile radio propagation channels,anti-fading technology,multiple access technologies of modern mobile communication system and networking,GSM system and 4G. 二、课程目标 本课程以强化基础知识、提高专业能力、培养综合素质及创新实践能力为课程培养目标,以自 主创新、科技强国,服务国家重大需求为课程思政建设的特色。 通过融合课程思政的课堂教学,提升学生移动通信系统相关的专业素质和对基础知识的理解和 应用,能结合多学科前期课程对复杂通信系统进行分析和设计:能基于包括辐射环境、功率效率和 经济效益等现实约束对设计方案进行优化:能自主选择相关软件对无线电磁环境进行测试和分析, 能基于环境、经济、性能等多因素综合分析移动通信系统频谱资源分配准则:能利用仿真软件对复 杂通信系统进行设计、仿真和验证,能正确认识模拟仿真与实际系统的差距。利用小班研讨的授课 方式,强化学生面对复杂通信系统设计的自学能力、交流能力和工匠精神:通过针对复杂通信系统 的分团队综合课程设计,培养学生团队管理和协作能力

《移动通信系统》课程教学大纲 课程英文名称:Mobile Communication System 课程代码:G0101530 学 时 数 :48 学 分 数:3 课程类型:专业核心课程(通信工程专业)、多元化个性化课程(网络工程和物联网专业) 适用学科专业:通信工程专业、网络工程专业和物联网专业 先修课程:信号与系统、随机信号分析、通信原理和信息论 执 笔 者:雷霞 编写日期:2020-8-29 审 核 人: 凌翔 一、课程简介 本课程在整个课程体系中属于高年级的专业核心类课程,其融合了前期《信号系统》、《通信原 理》、《随机信号分析》和《信息论》等课程的基础知识。主要教学内容包括讲授现代移动通信系统 的基本概念、基本技术和基本原理:蜂窝小区与频率复用、移动信道的电波传播、抗衰落技术、现 代移动通信系统的多址技术和组网、GSM 系统和第 4 代移动通信系统。 This course is a core specialized course for junior and senior throughout the whole curriculum, combining the basics of early "Signal System", "Principle of Communications", “Random signal analysis”, “Information Theory" and other courses. The course content includes the basic concepts, technologies and principles of modern mobile communication system, including cell and frequency reuse, mobile radio propagation channels, anti-fading technology, multiple access technologies of modern mobile communication system and networking, GSM system and 4G. 二、课程目标 本课程以强化基础知识、提高专业能力、培养综合素质及创新实践能力为课程培养目标,以自 主创新、科技强国,服务国家重大需求为课程思政建设的特色。 通过融合课程思政的课堂教学,提升学生移动通信系统相关的专业素质和对基础知识的理解和 应用,能结合多学科前期课程对复杂通信系统进行分析和设计;能基于包括辐射环境、功率效率和 经济效益等现实约束对设计方案进行优化;能自主选择相关软件对无线电磁环境进行测试和分析, 能基于环境、经济、性能等多因素综合分析移动通信系统频谱资源分配准则;能利用仿真软件对复 杂通信系统进行设计、仿真和验证,能正确认识模拟仿真与实际系统的差距。利用小班研讨的授课 方式,强化学生面对复杂通信系统设计的自学能力、交流能力和工匠精神;通过针对复杂通信系统 的分团队综合课程设计,培养学生团队管理和协作能力

通过课堂教学,使学生掌握扎实的移动通信基础理论知识、能正确认识移动通信的发展趋势: 正确看待我国技术特色和国际位置:正确理解通信人的时代责任和历史使命:正确树立远大抱负并 为之脚踏实地的奋斗,从而切实提高从事移动通信领域工作的专业能力和工程素养。 学习该课程后,要求学生掌握蜂窝移动通信系统的基本工作原理:熟悉现有的GSM系统:掌 握3G、4G乃至5G通信产业标准、政策及其演进趋势:具备一定的蜂窝移动通信系统的场强计算、 系统设计和网络规划能力:了解未来移动通信系统的技术发展趋势,为从事移动通信领域的技术和 管理工作打下扎实的基础。 This course aims to strengthen students'basic knowledge,professional competence,comprehensive quality and innovative ability;from the perspective of mobile communication system,to enhance students' professionalism and understanding of the basic knowledge and application.Through classroom instruction, students can master a solid theoretical knowledge of mobile communication and improve expertise and engineering literacy in the field of mobile communication. Through this course,students will master the basic working principle of cellular mobile communication system;be familiar with existing GSM systems and the features of three 3G standards; develop certain cellular mobile communication system's field strength calculation,system design and network planning capabilities;understand the development trend of future mobile communication system technology. 毕业要求 指标点 课程目标 指标点1.3 课程目标1: 能将工程与专业知识用于通信 提升学生的专业素质和对基础知识的理解和应用,能 工程知识 领域复杂工程问题,寻求解决 结合多学科前期课程对复杂通信系统进行分析和设 途径。 计。 指标点3.2 设计/开发 能够在社会、健康、安全、法 课程目标2: 律、文化、环境等现实约束条 基于包括辐射环境、功率效率和经济效益等现实约束 解决方案 件下,对设计方案的可行性进 对设计方案进行优化。 行研究。 指标点5.2 能够正确选择与使用现代通信 课程目标3: 使用现代 的技术、资源和工具,对通信 能自主选择相关软件对无线电磁环境进行测试和分 工具 系统中的复杂工程问题进行模 析:能利用仿真软件对复杂通信系统进行设计、仿真 拟与仿真,认识与理解其在实 和验证,能正确认识模拟仿真与实际系统的差距。 际工程中的局限性。 工程与社指标点6.1 课程目标4:

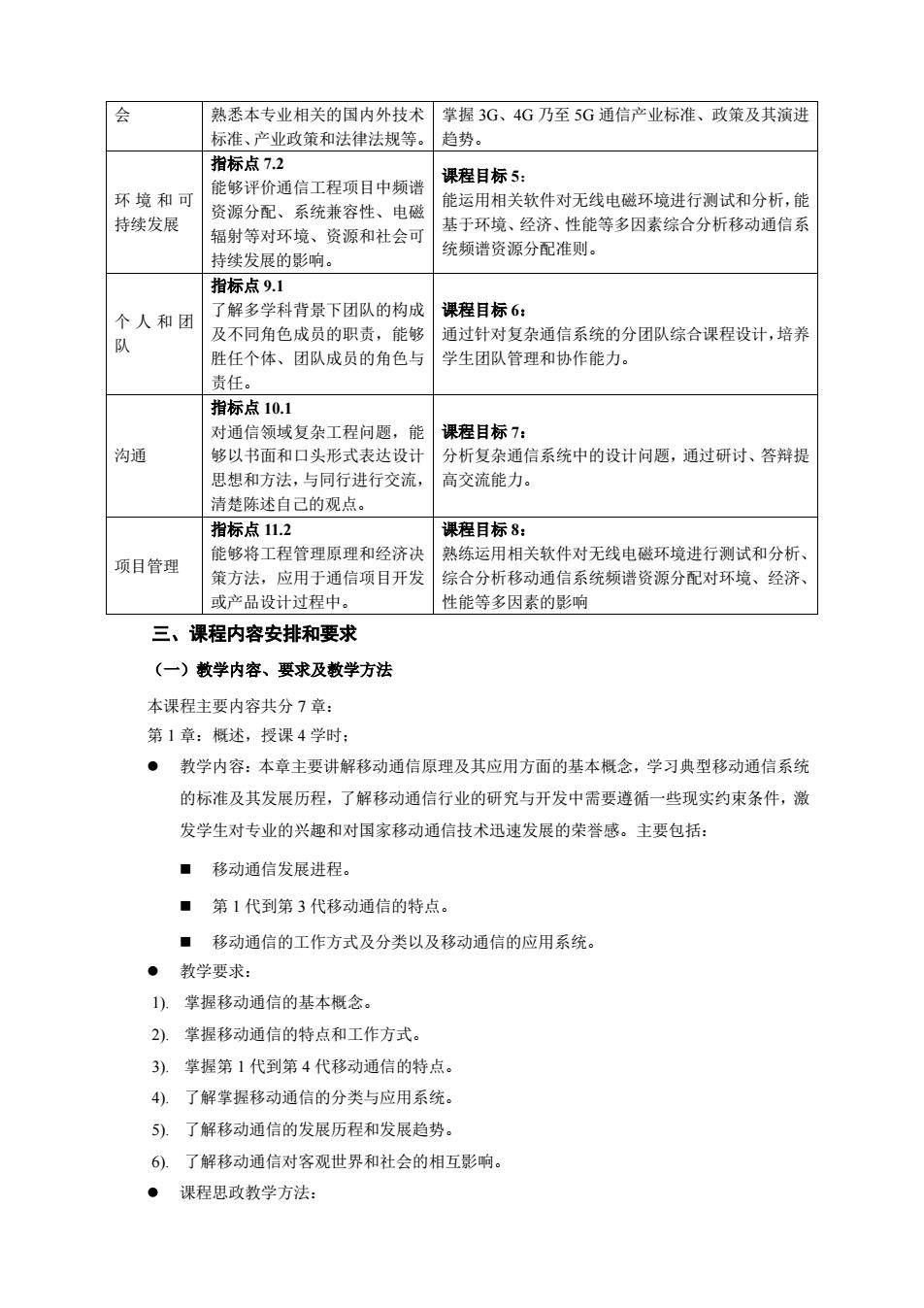

通过课堂教学,使学生掌握扎实的移动通信基础理论知识、能正确认识移动通信的发展趋势; 正确看待我国技术特色和国际位置;正确理解通信人的时代责任和历史使命;正确树立远大抱负并 为之脚踏实地的奋斗,从而切实提高从事移动通信领域工作的专业能力和工程素养。 学习该课程后,要求学生掌握蜂窝移动通信系统的基本工作原理;熟悉现有的 GSM 系统;掌 握 3G、4G 乃至 5G 通信产业标准、政策及其演进趋势;具备一定的蜂窝移动通信系统的场强计算、 系统设计和网络规划能力;了解未来移动通信系统的技术发展趋势,为从事移动通信领域的技术和 管理工作打下扎实的基础。 This course aims to strengthen students’ basic knowledge, professional competence, comprehensive quality and innovative ability; from the perspective of mobile communication system, to enhance students' professionalism and understanding of the basic knowledge and application. Through classroom instruction, students can master a solid theoretical knowledge of mobile communication and improve expertise and engineering literacy in the field of mobile communication. Through this course, students will master the basic working principle of cellular mobile communication system; be familiar with existing GSM systems and the features of three 3G standards; develop certain cellular mobile communication system’s field strength calculation, system design and network planning capabilities; understand the development trend of future mobile communication system technology. 毕业要求 指标点 课程目标 工程知识 指标点 1.3 能将工程与专业知识用于通信 领域复杂工程问题,寻求解决 途径。 课程目标 1: 提升学生的专业素质和对基础知识的理解和应用,能 结合多学科前期课程对复杂通信系统进行分析和设 计。 设计/开发 解决方案 指标点 3.2 能够在社会、健康、安全、法 律、文化、环境等现实约束条 件下,对设计方案的可行性进 行研究。 课程目标 2: 基于包括辐射环境、功率效率和经济效益等现实约束 对设计方案进行优化。 使用现代 工具 指标点 5.2 能够正确选择与使用现代通信 的技术、资源和工具,对通信 系统中的复杂工程问题进行模 拟与仿真,认识与理解其在实 际工程中的局限性。 课程目标 3: 能自主选择相关软件对无线电磁环境进行测试和分 析;能利用仿真软件对复杂通信系统进行设计、仿真 和验证,能正确认识模拟仿真与实际系统的差距。 工程与社 指标点 6.1 课程目标 4:

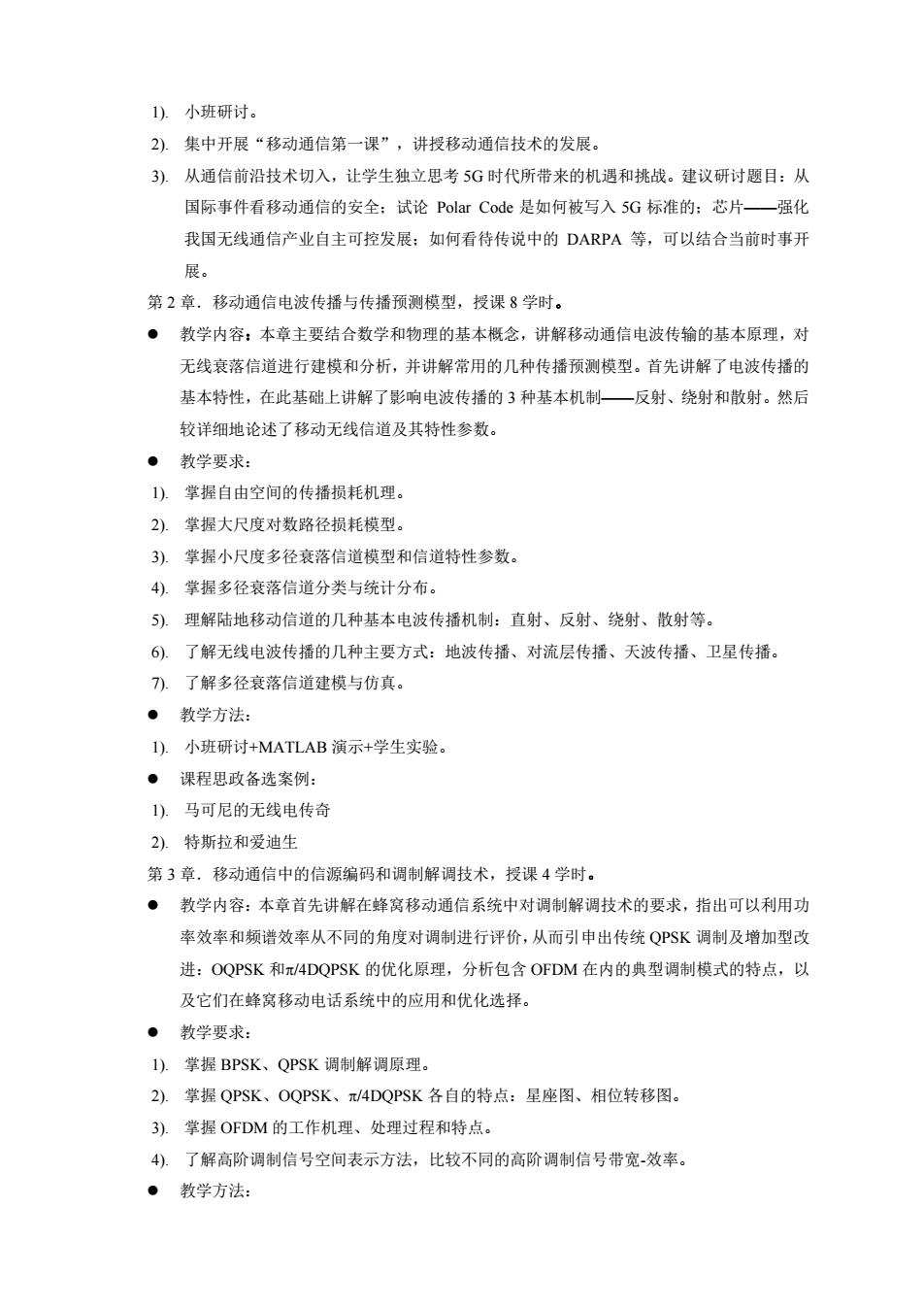

会 熟悉本专业相关的国内外技术 掌握3G、4G乃至5G通信产业标准、政策及其演进 标准、产业政策和法律法规等。 趋势。 指标点7.2 能够评价通信工程项目中频谱 课程目标5: 环境和可 资源分配、系统兼容性、电磁 能运用相关软件对无线电磁环境进行测试和分析,能 持续发展 辐射等对环境、资源和社会可 基于环境、经济、性能等多因素综合分析移动通信系 统频谱资源分配准则。 持续发展的影响。 指标点9.1 了解多学科背景下团队的构成 课程目标6: 个人和团 及不同角色成员的职责,能够 通过针对复杂通信系统的分团队综合课程设计,培养 队 胜任个体、团队成员的角色与 学生团队管理和协作能力。 责任。 指标点10.1 对通信领域复杂工程问题,能 课程目标7: 沟通 够以书面和口头形式表达设计 分析复杂通信系统中的设计问题,通过研讨、答辩提 思想和方法,与同行进行交流, 高交流能力。 清楚陈述自己的观点。 指标点11.2 课程目标8: 能够将工程管理原理和经济决 熟练运用相关软件对无线电磁环境进行测试和分析、 项目管理 策方法,应用于通信项目开发 综合分析移动通信系统频谱资源分配对环境、经济、 或产品设计过程中。 性能等多因素的影响 三、课程内容安排和要求 (一)教学内容、要求及教学方法 本课程主要内容共分7章: 第1章:概述,授课4学时: ·教学内容:本章主要讲解移动通信原理及其应用方面的基本概念,学习典型移动通信系统 的标准及其发展历程,了解移动通信行业的研究与开发中需要遵循一些现实约束条件,激 发学生对专业的兴趣和对国家移动通信技术迅速发展的荣誉感。主要包括: ■移动通信发展进程。 ■第1代到第3代移动通信的特点。 ■移动通信的工作方式及分类以及移动通信的应用系统。 ●教学要求: 1).掌握移动通信的基本概念。 2).掌握移动通信的特点和工作方式。 3).掌握第1代到第4代移动通信的特点。 4).了解掌握移动通信的分类与应用系统。 5).了解移动通信的发展历程和发展趋势。 6).了解移动通信对客观世界和社会的相互影响。 ● 课程思政教学方法:

会 熟悉本专业相关的国内外技术 标准、产业政策和法律法规等。 掌握 3G、4G 乃至 5G 通信产业标准、政策及其演进 趋势。 环境和可 持续发展 指标点 7.2 能够评价通信工程项目中频谱 资源分配、系统兼容性、电磁 辐射等对环境、资源和社会可 持续发展的影响。 课程目标 5: 能运用相关软件对无线电磁环境进行测试和分析,能 基于环境、经济、性能等多因素综合分析移动通信系 统频谱资源分配准则。 个人和团 队 指标点 9.1 了解多学科背景下团队的构成 及不同角色成员的职责,能够 胜任个体、团队成员的角色与 责任。 课程目标 6: 通过针对复杂通信系统的分团队综合课程设计,培养 学生团队管理和协作能力。 沟通 指标点 10.1 对通信领域复杂工程问题,能 够以书面和口头形式表达设计 思想和方法,与同行进行交流, 清楚陈述自己的观点。 课程目标 7: 分析复杂通信系统中的设计问题,通过研讨、答辩提 高交流能力。 项目管理 指标点 11.2 能够将工程管理原理和经济决 策方法,应用于通信项目开发 或产品设计过程中。 课程目标 8: 熟练运用相关软件对无线电磁环境进行测试和分析、 综合分析移动通信系统频谱资源分配对环境、经济、 性能等多因素的影响 三、课程内容安排和要求 (一)教学内容、要求及教学方法 本课程主要内容共分 7 章: 第 1 章:概述,授课 4 学时; 教学内容:本章主要讲解移动通信原理及其应用方面的基本概念,学习典型移动通信系统 的标准及其发展历程,了解移动通信行业的研究与开发中需要遵循一些现实约束条件,激 发学生对专业的兴趣和对国家移动通信技术迅速发展的荣誉感。主要包括: 移动通信发展进程。 第 1 代到第 3 代移动通信的特点。 移动通信的工作方式及分类以及移动通信的应用系统。 教学要求: 1). 掌握移动通信的基本概念。 2). 掌握移动通信的特点和工作方式。 3). 掌握第 1 代到第 4 代移动通信的特点。 4). 了解掌握移动通信的分类与应用系统。 5). 了解移动通信的发展历程和发展趋势。 6). 了解移动通信对客观世界和社会的相互影响。 课程思政教学方法:

1).小班研讨。 2).集中开展“移动通信第一课”,讲授移动通信技术的发展。 3).从通信前沿技术切入,让学生独立思考5G时代所带来的机遇和挑战。建议研讨题目:从 国际事件看移动通信的安全:试论Polar Code是如何被写入5G标准的:芯片一强化 我国无线通信产业自主可控发展:如何看待传说中的DARPA等,可以结合当前时事开 展。 第2章.移动通信电波传播与传播预测模型,授课8学时。 ●教学内容:本章主要结合数学和物理的基本概念,讲解移动通信电波传输的基本原理,对 无线衰落信道进行建模和分析,并讲解常用的几种传播预测模型。首先讲解了电波传播的 基本特性,在此基础上讲解了影响电波传播的3种基本机制一反射、绕射和散射。然后 较详细地论述了移动无线信道及其特性参数。 。教学要求: 1).掌握自由空间的传播损耗机理。 2).掌握大尺度对数路径损耗模型。 3).掌握小尺度多径衰落信道模型和信道特性参数。 4).掌握多径衰落信道分类与统计分布。 5).理解陆地移动信道的几种基本电波传播机制:直射、反射、绕射、散射等。 6).了解无线电波传播的几种主要方式:地波传播、对流层传播、天波传播、卫星传播。 7.了解多径衰落信道建模与仿真。 ●教学方法: 1).小班研讨+MATLAB演示+学生实验。 。课程思政备选案例: 1).马可尼的无线电传奇 2).特斯拉和爱迪生 第3章.移动通信中的信源编码和调制解调技术,授课4学时。 ·教学内容:本章首先讲解在蜂窝移动通信系统中对调制解调技术的要求,指出可以利用功 率效率和频谱效率从不同的角度对调制进行评价,从而引申出传统QPSK调制及增加型改 进:OQPSK和π/4 DQPSK的优化原理,分析包含OFDM在内的典型调制模式的特点,以 及它们在蜂窝移动电话系统中的应用和优化选择。 ●教学要求: 1).掌握BPSK、QPSK调制解调原理。 2).掌握QPSK、OQPSK、π/4 DQPSK各自的特点:星座图、相位转移图。 3).掌握OFDM的工作机理、处理过程和特点。 4).了解高阶调制信号空间表示方法,比较不同的高阶调制信号带宽-效率。 。教学方法:

1). 小班研讨。 2). 集中开展“移动通信第一课”,讲授移动通信技术的发展。 3). 从通信前沿技术切入,让学生独立思考 5G 时代所带来的机遇和挑战。建议研讨题目:从 国际事件看移动通信的安全;试论 Polar Code 是如何被写入 5G 标准的;芯片——强化 我国无线通信产业自主可控发展;如何看待传说中的 DARPA 等,可以结合当前时事开 展。 第 2 章.移动通信电波传播与传播预测模型,授课 8 学时。 教学内容:本章主要结合数学和物理的基本概念,讲解移动通信电波传输的基本原理,对 无线衰落信道进行建模和分析,并讲解常用的几种传播预测模型。首先讲解了电波传播的 基本特性,在此基础上讲解了影响电波传播的 3 种基本机制——反射、绕射和散射。然后 较详细地论述了移动无线信道及其特性参数。 教学要求: 1). 掌握自由空间的传播损耗机理。 2). 掌握大尺度对数路径损耗模型。 3). 掌握小尺度多径衰落信道模型和信道特性参数。 4). 掌握多径衰落信道分类与统计分布。 5). 理解陆地移动信道的几种基本电波传播机制:直射、反射、绕射、散射等。 6). 了解无线电波传播的几种主要方式:地波传播、对流层传播、天波传播、卫星传播。 7). 了解多径衰落信道建模与仿真。 教学方法: 1). 小班研讨+MATLAB 演示+学生实验。 课程思政备选案例: 1). 马可尼的无线电传奇 2). 特斯拉和爱迪生 第 3 章.移动通信中的信源编码和调制解调技术,授课 4 学时。 教学内容:本章首先讲解在蜂窝移动通信系统中对调制解调技术的要求,指出可以利用功 率效率和频谱效率从不同的角度对调制进行评价,从而引申出传统 QPSK 调制及增加型改 进:OQPSK 和/4DQPSK 的优化原理,分析包含 OFDM 在内的典型调制模式的特点,以 及它们在蜂窝移动电话系统中的应用和优化选择。 教学要求: 1). 掌握 BPSK、QPSK 调制解调原理。 2). 掌握 QPSK、OQPSK、/4DQPSK 各自的特点:星座图、相位转移图。 3). 掌握 OFDM 的工作机理、处理过程和特点。 4). 了解高阶调制信号空间表示方法,比较不同的高阶调制信号带宽-效率。 教学方法:

1).小班研讨+MATLAB演示+学生实验。 ·课程思政备选案例: 1).从第三代移动通信系统的专利之争来看多载波通信技术发展的必要性 2).对你影响最为深刻的通信界名人 第4章.抗衰落和链路性能增强技术,授课10学时。 ·教学内容:本章讲解移动通信中常用的抗衰落技术,它们分别是分集接收、信道编码、信 道均衡、扩频技术等。 ●教学要求: 。教学方法: 1).掌握分集技术的基本概念、分类、特点和应用。 2).掌握分集信号的合并技术,了解其性能。 3).掌握隐分集技术:直扩、跳频。 4).掌握自适应均衡技术及其应用。 5).掌握交织与信道编码的基本原理、分类和特点。 6).掌握对典型移动通信系统的综合性设计和验证。 .了解自适应调制编码、自适应波束成形的概念。 ●教学方法: I).小班研讨+MATLAB演示+学生实验+综合课程设计。 ●课程思政备选案例: 1).我国移动通信技术近代的发展趋势及电子科技大学在整个发展历程中的作用。 2).贝尔实验室的兴衰。 第5章.蜂窝网组网技术,授课6学时。 。教学内容:本章重点讲解了动通信蜂窝组网的原理和移动通信网络结构,包括:频率复用 和蜂窝小区、多址接入技术、系统容量、CDMA功率控制技术、切换原理以及网络结构 等,在组网设计中,需结合通信、计算机和经济学的理论,分析优化的组网和资源分配策 略。 ●教学要求: 1).掌握多址接入技术的概念和分类。 2).掌握关于频率复用和蜂窝小区的概念和特点。 3).掌握频率复用的概念以及频率复用模型。 4).掌握同频干扰的计算。 5).掌握蜂窝移动通信系统的容量的定义和计算。 ·教学方法: 1).小班研讨。 ●课程思政备选案例:

1). 小班研讨+MATLAB 演示+学生实验。 课程思政备选案例: 1). 从第三代移动通信系统的专利之争来看多载波通信技术发展的必要性 2). 对你影响最为深刻的通信界名人 第 4 章.抗衰落和链路性能增强技术,授课 10 学时。 教学内容:本章讲解移动通信中常用的抗衰落技术,它们分别是分集接收、信道编码、信 道均衡、扩频技术等。 教学要求: 教学方法: 1). 掌握分集技术的基本概念、分类、特点和应用。 2). 掌握分集信号的合并技术,了解其性能。 3). 掌握隐分集技术:直扩、跳频。 4). 掌握自适应均衡技术及其应用。 5). 掌握交织与信道编码的基本原理、分类和特点。 6). 掌握对典型移动通信系统的综合性设计和验证。 7). 了解自适应调制编码、自适应波束成形的概念。 教学方法: 1). 小班研讨+MATLAB 演示+学生实验+综合课程设计。 课程思政备选案例: 1). 我国移动通信技术近代的发展趋势及电子科技大学在整个发展历程中的作用。 2). 贝尔实验室的兴衰。 第 5 章.蜂窝网组网技术,授课 6 学时。 教学内容:本章重点讲解了动通信蜂窝组网的原理和移动通信网络结构,包括:频率复用 和蜂窝小区、多址接入技术、系统容量、CDMA 功率控制技术、切换原理以及网络结构 等,在组网设计中,需结合通信、计算机和经济学的理论,分析优化的组网和资源分配策 略。 教学要求: 1). 掌握多址接入技术的概念和分类。 2). 掌握关于频率复用和蜂窝小区的概念和特点。 3). 掌握频率复用的概念以及频率复用模型。 4). 掌握同频干扰的计算。 5). 掌握蜂窝移动通信系统的容量的定义和计算。 教学方法: 1). 小班研讨。 课程思政备选案例: