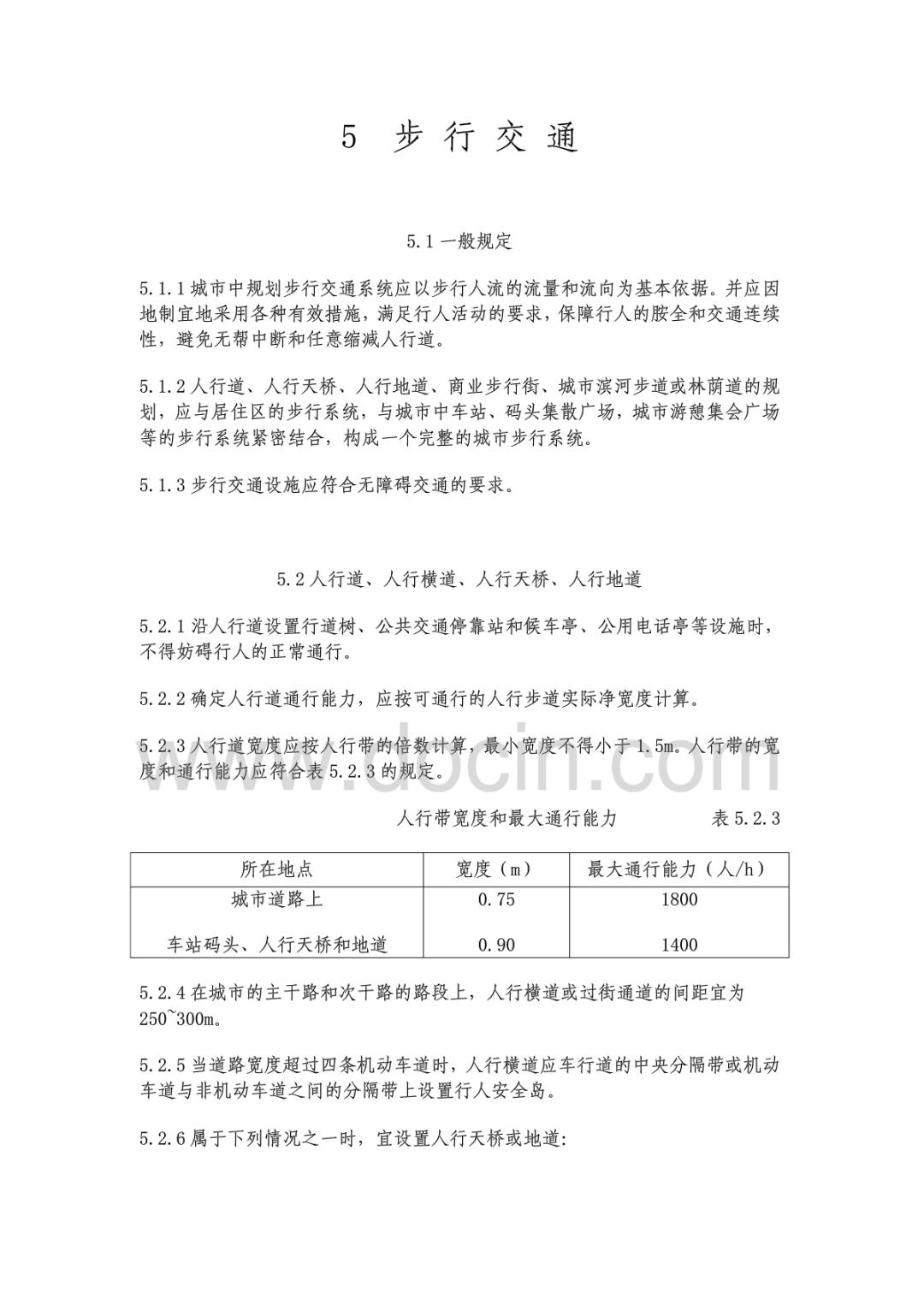

5步行交通 5.1一般规定 5.1.1城市中规划步行交通系统应以步行人流的流量和流向为基本依据。并应因 地制宜地采用各种有效措施,满足行人活动的要求,保障行人的胺全和交通连续 性,避免无帮中断和任意缩减人行道。 5.1.2人行道、人行天桥、人行地道、商业步行街、城市滨河步道或林荫道的规 划,应与居住区的步行系统,与城市中车站、码头集散广场,城市游憩集会广场 等的步行系统紧密结合,构成一个完整的城市步行系统。 5.1.3步行交通设施应符合无障碍交通的要求。 5.2人行道、人行横道、人行天桥、人行地道 5.2.1沿人行道设置行道树、公共交通停靠站和候车亭、公用电话亭等设施时, 不得妨碍行人的正常通行。 5.2.2确定人行道通行能力,应按可通行的人行步道实际净宽度计算。 5.2.3人行道宽度应按人行带的倍数计算,最小宽度不得小于1.5m。人行带的宽 度和通行能力应符合表5.2.3的规定。 人行带宽度和最大通行能力 表5.2.3 所在地点 宽度(m) 最大通行能力(人/h) 城市道路上 0.75 1800 车站码头、人行天桥和地道 0.90 1400 5.2.4在城市的主干路和次干路的路段上,人行横道或过街通道的间距宜为 250300m. 5.2.5当道路宽度超过四条机动车道时,人行横道应车行道的中央分隔带或机动 车道与非机动车道之间的分隔带上设置行人安全岛。 5.2.6属于下列情况之一时,宜设置人行天桥或地道:

5.2.6.1横过交又口的一个路口的步行人流量大于5000人次/h,且同时进入该 路口的当量小汽车交通量大于1200辆/h时; 5.2.6.2通过环形交叉口的步行人流总量达18000人次/h,且同时进入环形交又 的当量小汽车交通量达到2000辆/h时; 5.2.6.3行人横过城市快速路时; 5.2.6.4铁路与城市道路相交道口,因列车通过一次阻塞步行流超过1000人次 或道口关闭的时间超过15min时。 5.2.7人行天桥或地道设计应符合城市景观的要求,并与附近地上或地下建筑物 密切结合;人行天桥或地道的出入口处应规划人流集散地,其面积不宜小于50m。 5.2.8地震多发地区的城市,人行立体过街设施宜采用地道。 5.3商业步行区 5.3.1商业步行区的紧急安全疏散出口间隔距离不得大于160米。区内道路区密 度可采用13-15km/km。 5.3.2商业步行区的道路应满足送货车、清扫车和消防车通行的要求。道路的 宽度可采用10-15米,其间可配置小型广场。 5.3.3商业步行区内步行道路和广场的面积,可按每平方米容纳0.8-1.0人计 算。 5.3.4商业步行区距城市次干路的距离不宜大于200米;步行区进出口距公共 交通停靠站的距离不宜大于100米。 5.3.5商业步行区附的应有相应规模的机动车和非机动车和停车场或多层停车 库,其距步行区进出口的距离不宜大于100米,并不得大于200米

6城市货运交通 6.1一般规定 6.1.1城市货运交通量预测应以城市经经济、社会发展规划和城市总体规划为 依据。 6.1.2城市货运交能应包括过境货运交通、出入市货运交通与市内货运交能三 个部分。 6.1.3货运车辆场站的规模与布局宜采用大、中、小相结合的原则。大城市宜 采用分散布点;中、小城市宜采用集中布点。场站选址应靠近主要货源点,并与 货物流能中心相结合。 6.2货运方式 6.2.1城市货运方式的选择应符合节约用地、方便用户、保护环境的要求,并 应结合城市自然地理和环境特征,合理选择道路、铁路、水运和管道等运输方式。 6.2.2企业运量大于5万t/年的大宗散装货物运输,宜采用铁路或水运方式。 6.2.3运输线路固定的气体、液化燃料和液化化工制品,运量大于50万t/年 时,宜采用管道运输方式。 6.2.4当城市对外的运输距离小于200km时,宜采用公路运输方式。 62.5大、中城市的零担货物,宜采用专用货车或厢式货车运输,适当发展集 装箱运输。 6.2.6城市货运汽车的需求量应根据规划的年货物周转量计算确定,或按规划 城市人口每30~40人配置一辆标准货车估算。 6.2.7大、中城市货运车辆的车型比例应结合货物特征,经过比选确定。大、 中、小车型的比例,大城市可采用1:2:2~1:5:6;中、小城市可根据实际情况 确定。 6.3货物流通中心 6.3.1货运交通规划应组织储、运、销为一体的社会化运输网络,发展货物流 通中心。 6.3.2货物流通中心应根据其业务性质及服务范围划分为地区性、生产性和生 活性三种类型,并应合理确定规模与布局

6.3.3货物流通中心用地总面积不宜大于城市规划用地总面积的2%。 6.3.4大城市的地区性货物流通中心应布置在城市边缘地区,其数量不宜小于 两处;每处用地面积宜为50万~60万m。中小城市货物流通中心的数量和规模 宜根据实际货运需要确定。 6.3.5生产性货物流通中心,应与工业区结合,服务半径宜为3~4km。其用地 规模应根据储运货物的工作量计算确定,或宜按每处6万~10万m估算。 6.3.6生活性货物流通中心的用地规模,应根据其服务的人口数量计算确定, 但每处用地面积不宜大于5万m2,服务半径宜为2~3km。 6.4货运道路 6.4.1货运道路应能满足城市货运交通的要求,以及特殊运输、救灾和环境保 护的要求,并与货运流向相结合。 6.4.2当城市道路上高峰小时货支交通量大于600辆标准货车,或每天货运交 通量大于5000辆标准货车时,应设置货运专用车道。 6.4.3货运专用车道,应满足特大货物运输的要求。 6.4.4大、中城市的重要货源点与集散点之间应有便捷的货运道路。 6.4.5大型工业区的货运道路,不宜少于两条。 6.4.6当昼夜过境货运车辆大于5000辆标准货车时,应在市区边缘设置过境货 运专用车道。 7城市道路系统 7.1一般规定 7.1.1城市道路系统规划应满足客、货车流和人流的安全与畅通;反映城市风 貌、城市历史和文化传统;为地上地下工程管线和其他市政公用设施提供空间; 满足城市救灾避难和日照通风的要求。 7.1.2城市道路交通规划应符合人与车交通分行,机动车与非机动车分道的要 求。 7.1.3城市道路应分为快速路、主干路、次干路和支路四类

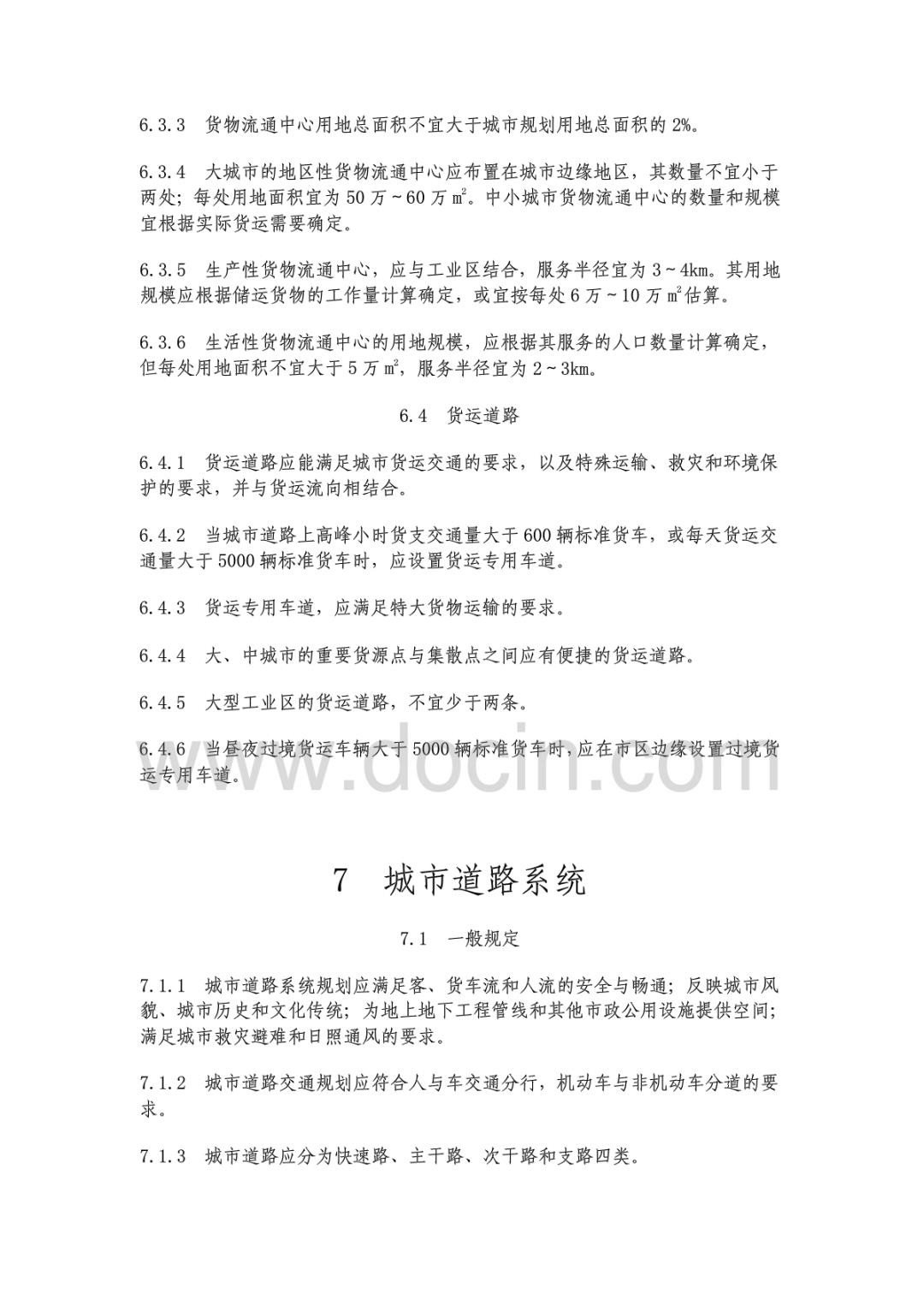

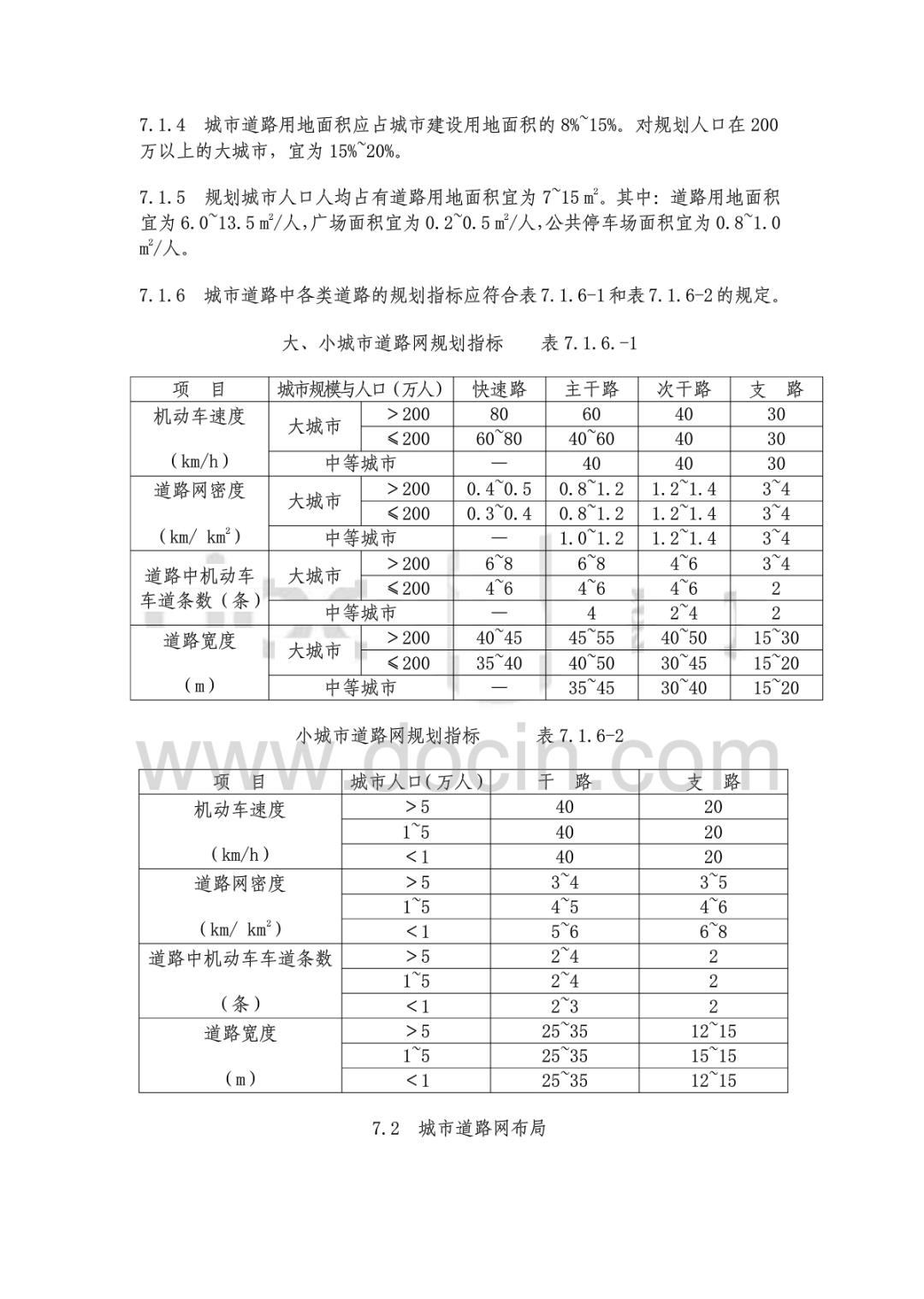

7.1.4城市道路用地面积应占城市建设用地面积的8%15%。对规划人口在200 万以上的大城市,宜为15%20%。 7.1.5规划城市人口人均占有道路用地面积宜为715m。其中:道路用地面积 宜为6.013.5m/人,广场面积宜为0.20.5m/人,公共停车场面积宜为0.81.0 m/人。 7.1.6城市道路中各类道路的规划指标应符合表7.1.6-1和表7.1.6-2的规定。 大、小城市道路网规划指标 表7.1.6.-1 项 目 城市规模与人口(万人) 快速路 主干路 次干路 支路 机动车速度 大城市 >200 80 60 40 30 ≤200 6080 4060 40 30 (km/h) 中等城市 40 40 30 道路网密度 >200 0.40.5 0.81.2 1.21.4 34 大城市 ≤200 0.30.4 0.81.2 1.21.4 34 (km/km2) 中等城市 1.01.2 1.21.4 34 >200 68 68 46 道路中机动车 大城市 34 ≤200 46 46 46 车道条数(条) 2 中等城市 4 24 2 道路宽度 >200 4045 4555 4050 1530 大城市 ≤200 3540 4050 3045 1520 (m) 中等城市 3545 3040 1520 小城市道路网规划指标 表7.1.6-2 项目 城市人口(万人)干路 支路 机动车速度 >5 40 20 15 40 20 (km/h) <1 40 20 道路网密度 >5 34 35 15 45 46 (km/km2) <1 56 68 道路中机动车车道条数 >5 24 2 15 24 2 (条) <1 23 2 道路宽度 >5 2535 1215 15 2535 1515 (m) <1 2535 1215 7.2城市道路网布局