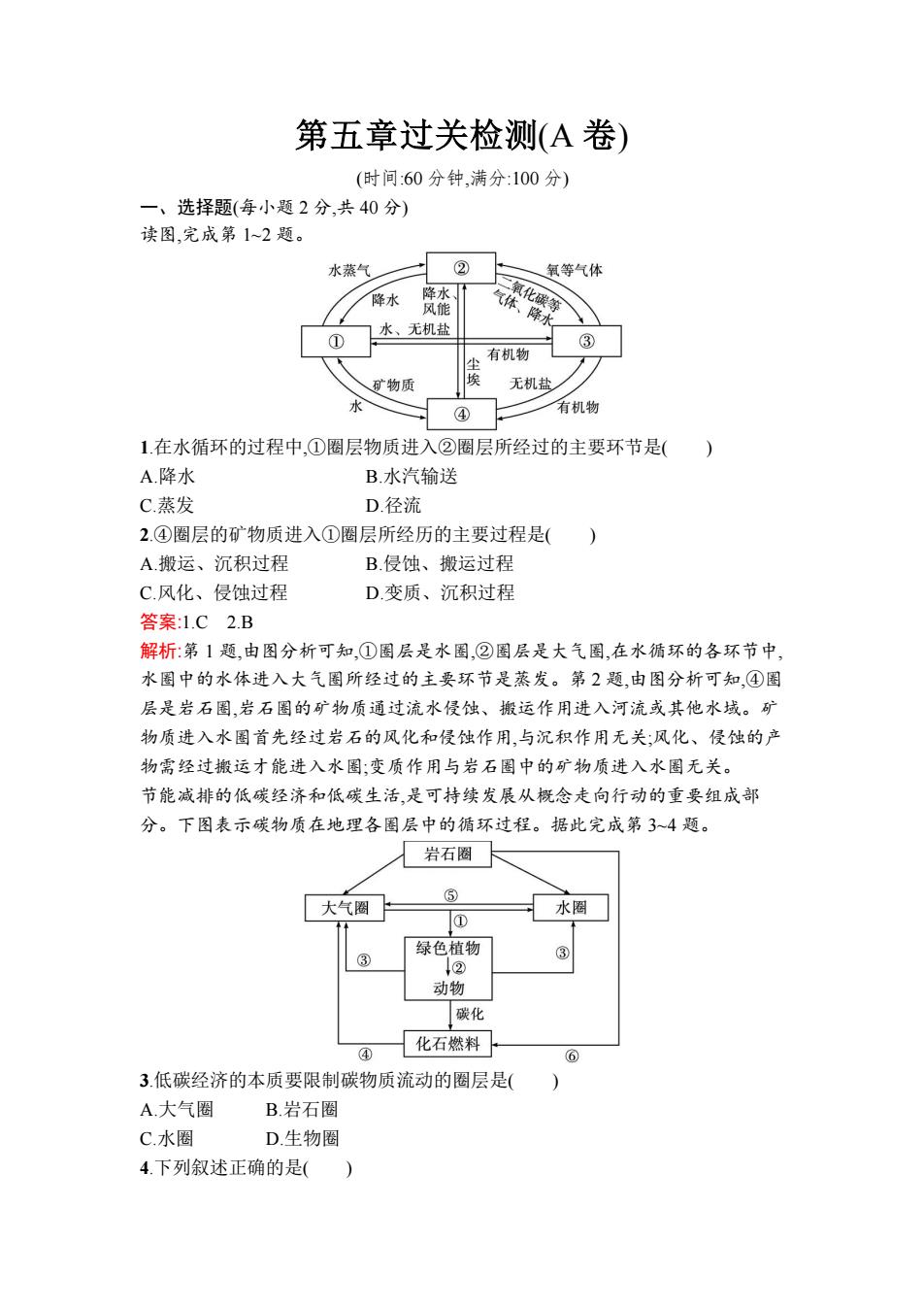

第五章过关检测(A卷) (时间60分钟,满分:100分) 一、选择题(每小题2分,共40分) 读图,完成第1~2题。 水蒸气 ② 氧等气体 降水 降水1 风能 二氧化碳等 气体、降水 水、无机盐 ① ③ 有机物 矿物质 埃 无机盐 水 ④ 有机物 1.在水循环的过程中,①圈层物质进入②圈层所经过的主要环节是( A.降水 B.水汽输送 C.蒸发 D.径流 2.④圈层的矿物质进入①圈层所经历的主要过程是() A.搬运、沉积过程 B.侵蚀、搬运过程 C.风化、侵蚀过程 D变质、沉积过程 答案:1.C2.B 解析:第1题,由图分析可知,①圈层是水圈,②圈层是大气圈,在水循环的各环节中, 水圈中的水体进入大气圈所经过的主要环节是蒸发。第2题,由图分析可知,④圈 层是岩石圈,岩石圈的矿物质通过流水侵蚀、搬运作用进入河流或其他水域。矿 物质进入水圈首先经过岩石的风化和侵蚀作用,与沉积作用无关;风化、侵蚀的产 物需经过搬运才能进入水圈;变质作用与岩石圈中的矿物质进入水圈无关。 节能减排的低碳经济和低碳生活,是可持续发展从概念走向行动的重要组成部 分。下图表示碳物质在地理各圈层中的循环过程。据此完成第3~4题。 岩石圈 ⑤ 大气圈 水圈 ① 绿色植物 ③ 1② 动物 碳化 化石燃料 ④ ⑥ 3低碳经济的本质要限制碳物质流动的圈层是( A.大气圈 B.岩石圈 C.水圈 D.生物圈 4.下列叙述正确的是()

第五章过关检测(A 卷) (时间:60 分钟,满分:100 分) 一、选择题(每小题 2 分,共 40 分) 读图,完成第 1~2 题。 1.在水循环的过程中,①圈层物质进入②圈层所经过的主要环节是( ) A.降水 B.水汽输送 C.蒸发 D.径流 2.④圈层的矿物质进入①圈层所经历的主要过程是( ) A.搬运、沉积过程 B.侵蚀、搬运过程 C.风化、侵蚀过程 D.变质、沉积过程 答案:1.C 2.B 解析:第 1 题,由图分析可知,①圈层是水圈,②圈层是大气圈,在水循环的各环节中, 水圈中的水体进入大气圈所经过的主要环节是蒸发。第 2 题,由图分析可知,④圈 层是岩石圈,岩石圈的矿物质通过流水侵蚀、搬运作用进入河流或其他水域。矿 物质进入水圈首先经过岩石的风化和侵蚀作用,与沉积作用无关;风化、侵蚀的产 物需经过搬运才能进入水圈;变质作用与岩石圈中的矿物质进入水圈无关。 节能减排的低碳经济和低碳生活,是可持续发展从概念走向行动的重要组成部 分。下图表示碳物质在地理各圈层中的循环过程。据此完成第 3~4 题。 3.低碳经济的本质要限制碳物质流动的圈层是( ) A.大气圈 B.岩石圈 C.水圈 D.生物圈 4.下列叙述正确的是( )

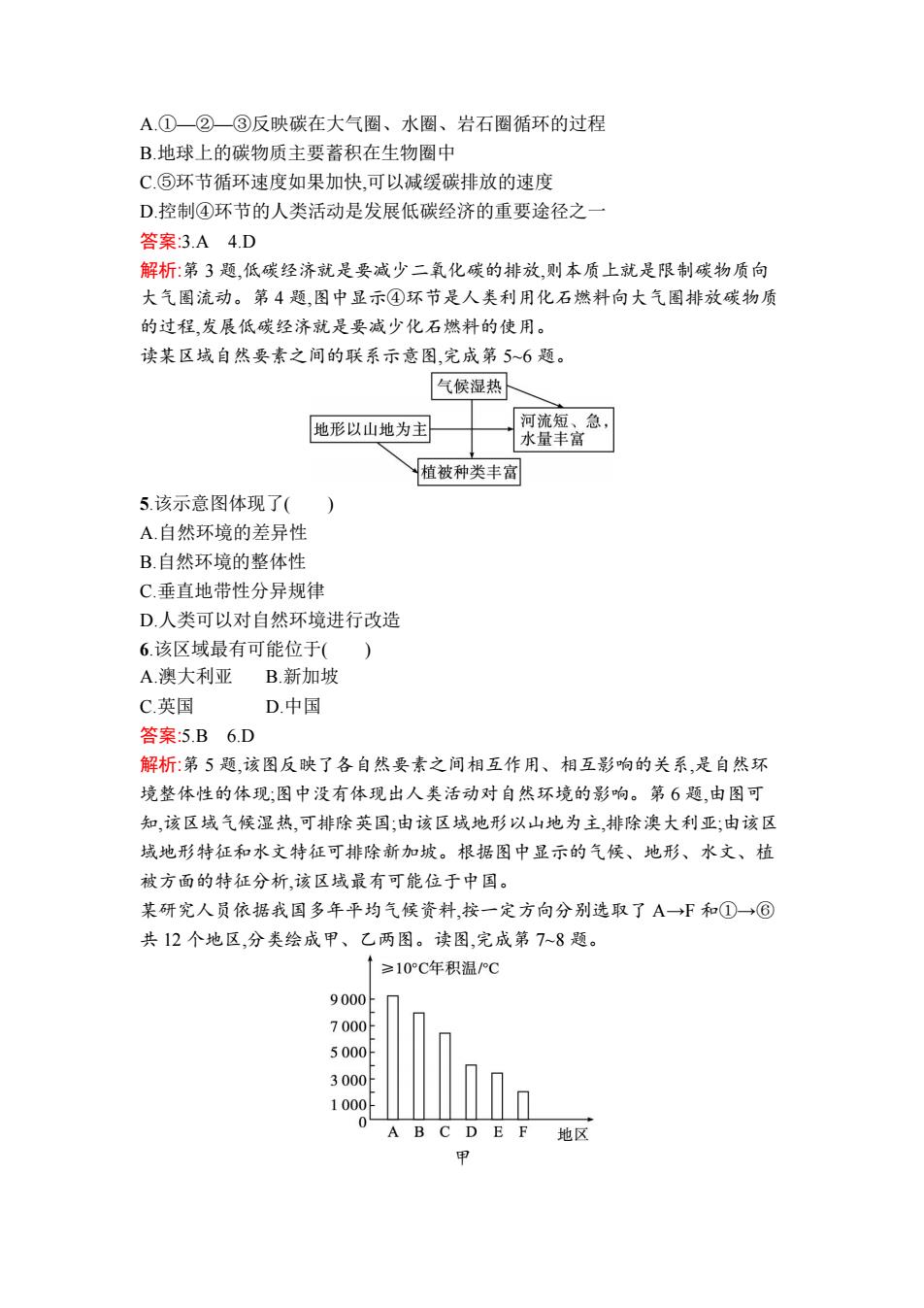

A.①—②—③反映碳在大气圈、水圈、岩石圈循环的过程 B.地球上的碳物质主要蓄积在生物圈中 C.⑤环节循环速度如果加快,可以减缓碳排放的速度 D控制④环节的人类活动是发展低碳经济的重要途径之一 答案:3.A4.D 解析:第3题,低碳经济就是要减少二氧化碳的排放,则本质上就是限制碳物质向 大气圈流动。第4题,图中显示④环节是人类利用化石燃料向大气圈排放碳物质 的过程,发展低碳经济就是要减少化石燃料的使用。 读某区域自然要素之间的联系示意图,完成第56题。 气侯湿热 地形以山地为主 河流短、急, 水量丰富 植被种类丰富 5.该示意图体现了( A.自然环境的差异性 B.自然环境的整体性 C.垂直地带性分异规律 D.人类可以对自然环境进行改造 6.该区域最有可能位于() A.澳大利亚B.新加坡 C.英国 D.中国 答案:5.B6.D 解析:第5题,该图反映了各自然要素之间相互作用、相互影响的关系,是自然环 境整体性的体现:图中没有体现出人类活动对自然环境的影响。第6题,由图可 知,该区域气候湿热,可排除英国;由该区域地形以山地为主,排除澳大利亚;由该区 域地形特征和水文特征可排除新加坡。根据图中显示的气候、地形、水文、植 被方面的特征分析,该区域最有可能位于中国。 某研究人员依据我国多年平均气候资料,按一定方向分别选取了A→F和①→⑥ 共12个地区,分类绘成甲、乙两图。读图,完成第7~8题。 ≥10°C年积温/PC 9000 7000 5000 3000 1000 0 B C D E 地区

A.①—②—③反映碳在大气圈、水圈、岩石圈循环的过程 B.地球上的碳物质主要蓄积在生物圈中 C.⑤环节循环速度如果加快,可以减缓碳排放的速度 D.控制④环节的人类活动是发展低碳经济的重要途径之一 答案:3.A 4.D 解析:第 3 题,低碳经济就是要减少二氧化碳的排放,则本质上就是限制碳物质向 大气圈流动。第 4 题,图中显示④环节是人类利用化石燃料向大气圈排放碳物质 的过程,发展低碳经济就是要减少化石燃料的使用。 读某区域自然要素之间的联系示意图,完成第 5~6 题。 5.该示意图体现了( ) A.自然环境的差异性 B.自然环境的整体性 C.垂直地带性分异规律 D.人类可以对自然环境进行改造 6.该区域最有可能位于( ) A.澳大利亚 B.新加坡 C.英国 D.中国 答案:5.B 6.D 解析:第 5 题,该图反映了各自然要素之间相互作用、相互影响的关系,是自然环 境整体性的体现;图中没有体现出人类活动对自然环境的影响。第 6 题,由图可 知,该区域气候湿热,可排除英国;由该区域地形以山地为主,排除澳大利亚;由该区 域地形特征和水文特征可排除新加坡。根据图中显示的气候、地形、水文、植 被方面的特征分析,该区域最有可能位于中国。 某研究人员依据我国多年平均气候资料,按一定方向分别选取了 A→F 和①→⑥ 共 12 个地区,分类绘成甲、乙两图。读图,完成第 7~8 题。 甲

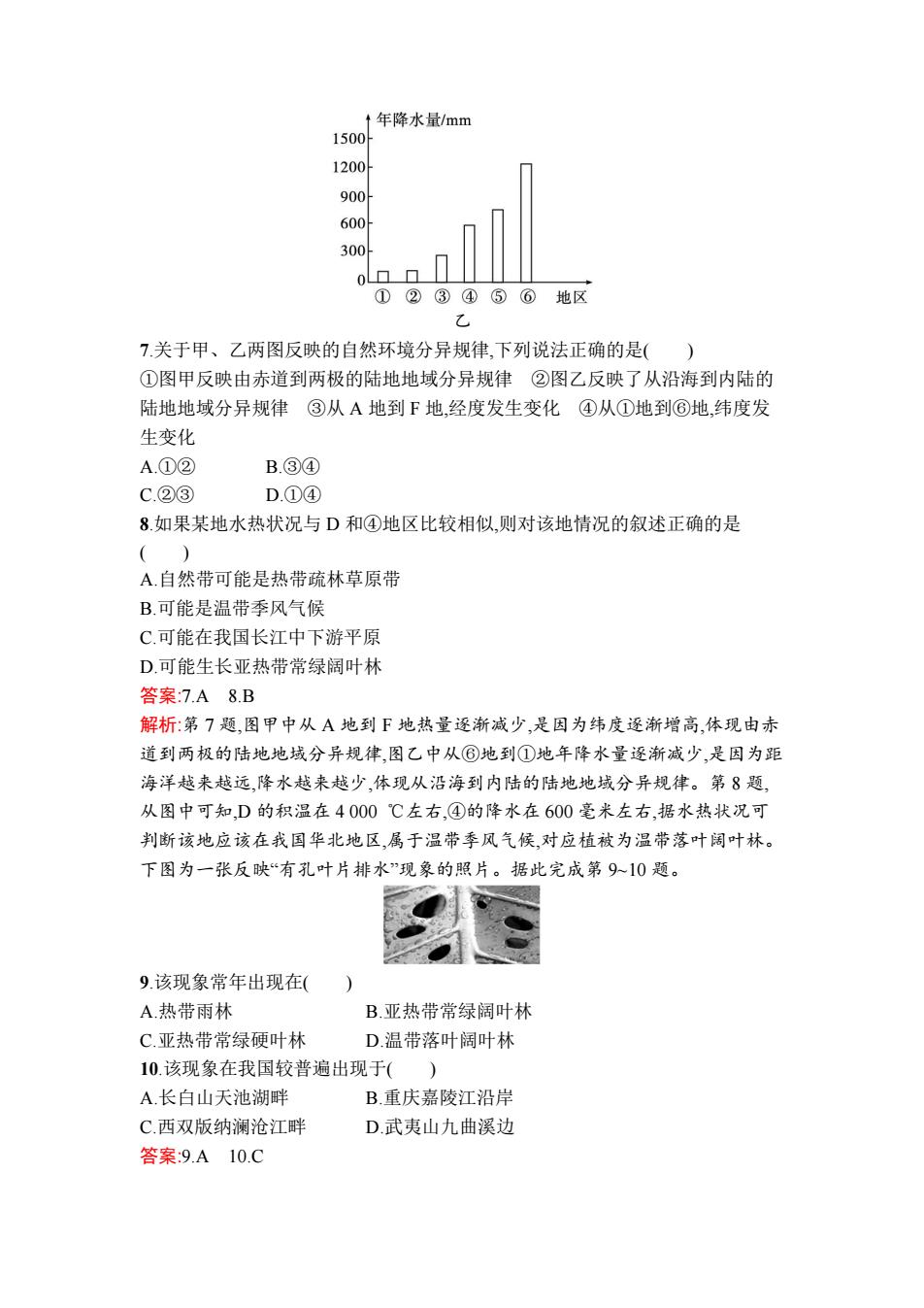

↑年降水量/mm 1500 1200 900 600 300 0▣ ①②③④⑤⑥地区 7.关于甲、乙两图反映的自然环境分异规律,下列说法正确的是( ) ①图甲反映由赤道到两极的陆地地域分异规律②图乙反映了从沿海到内陆的 陆地地域分异规律③从A地到F地,经度发生变化④从①地到⑥地,纬度发 生变化 A.①② B.③④ C.②③ D.①④ 8.如果某地水热状况与D和④地区比较相似,则对该地情况的叙述正确的是 () A.自然带可能是热带疏林草原带 B.可能是温带季风气候 C.可能在我国长江中下游平原 D可能生长亚热带常绿阔叶林 答案:7A8B 解析:第7题,图甲中从A地到F地热量逐渐减少,是因为纬度逐渐增高,体现由赤 道到两极的陆地地域分异规律,图乙中从⑥地到①地年降水量逐渐减少,是因为距 海洋越来越远,降水越来越少,体现从沿海到内陆的陆地地域分异规律。第8题, 从图中可知,D的积温在4000℃左右,④的降水在600毫米左右,据水热状况可 判断该地应该在我国华北地区,属于温带季风气候,对应植被为温带落叶阔叶林。 下图为一张反映“有孔叶片排水”现象的照片。据此完成第9~10题。 9.该现象常年出现在( A.热带雨林 B.亚热带常绿阔叶林 C.亚热带常绿硬叶林 D.温带落叶阔叶林 10.该现象在我国较普遍出现于() A.长白山天池湖畔 B.重庆嘉陵江沿岸 C西双版纳澜沧江畔 D武夷山九曲溪边 答案:9.A10.C

乙 7.关于甲、乙两图反映的自然环境分异规律,下列说法正确的是( ) ①图甲反映由赤道到两极的陆地地域分异规律 ②图乙反映了从沿海到内陆的 陆地地域分异规律 ③从 A 地到 F 地,经度发生变化 ④从①地到⑥地,纬度发 生变化 A.①② B.③④ C.②③ D.①④ 8.如果某地水热状况与 D 和④地区比较相似,则对该地情况的叙述正确的是 ( ) A.自然带可能是热带疏林草原带 B.可能是温带季风气候 C.可能在我国长江中下游平原 D.可能生长亚热带常绿阔叶林 答案:7.A 8.B 解析:第 7 题,图甲中从 A 地到 F 地热量逐渐减少,是因为纬度逐渐增高,体现由赤 道到两极的陆地地域分异规律,图乙中从⑥地到①地年降水量逐渐减少,是因为距 海洋越来越远,降水越来越少,体现从沿海到内陆的陆地地域分异规律。第 8 题, 从图中可知,D 的积温在 4 000 ℃左右,④的降水在 600 毫米左右,据水热状况可 判断该地应该在我国华北地区,属于温带季风气候,对应植被为温带落叶阔叶林。 下图为一张反映“有孔叶片排水”现象的照片。据此完成第 9~10 题。 9.该现象常年出现在( ) A.热带雨林 B.亚热带常绿阔叶林 C.亚热带常绿硬叶林 D.温带落叶阔叶林 10.该现象在我国较普遍出现于( ) A.长白山天池湖畔 B.重庆嘉陵江沿岸 C.西双版纳澜沧江畔 D.武夷山九曲溪边 答案:9.A 10.C

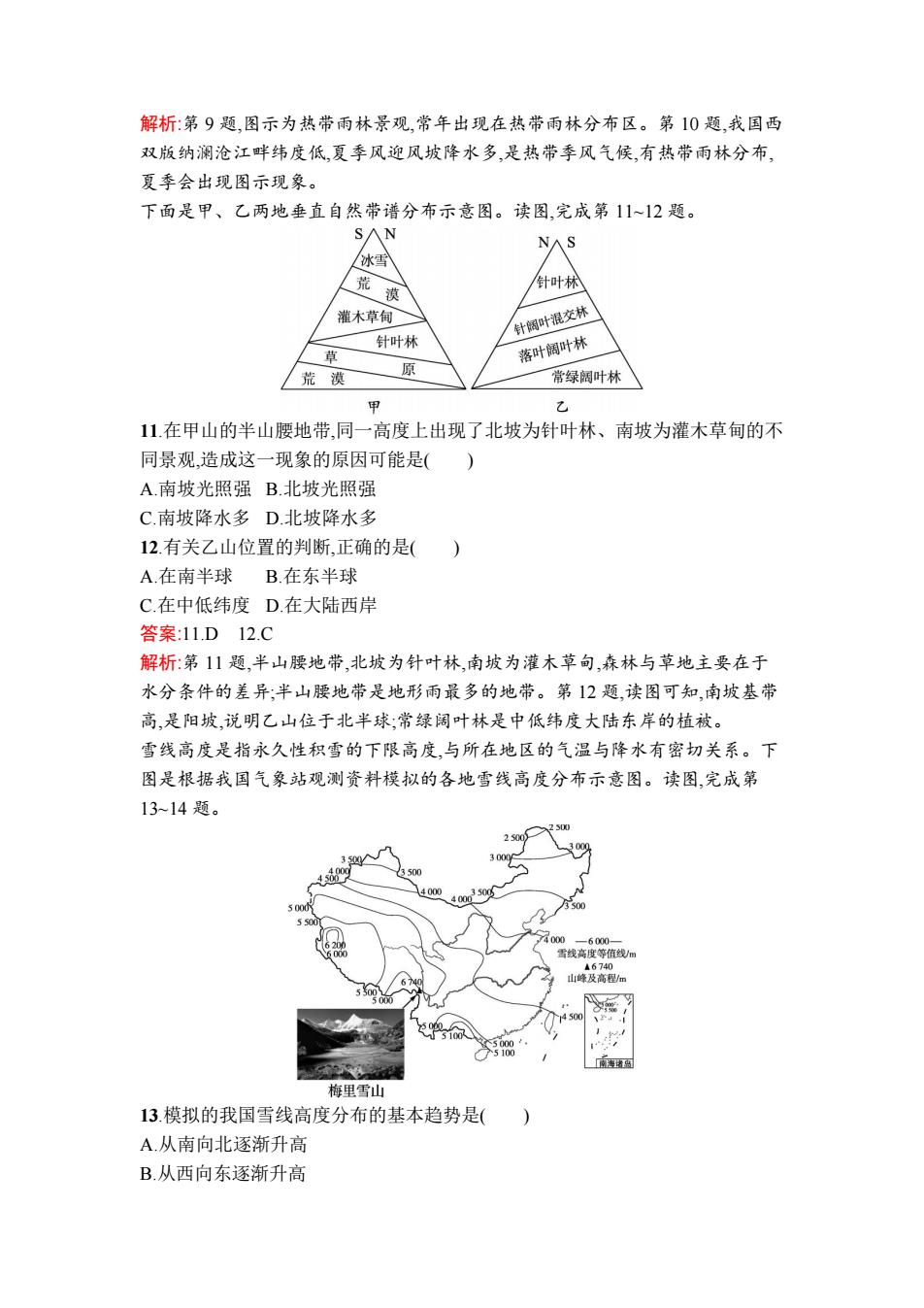

解析:第9题,图示为热带雨林景观,常年出现在热带雨林分布区。第10题,我国西 双版纳澜沧江畔纬度低,夏季风迎风坡降水多,是热带季风气候,有热带雨林分布, 夏季会出现图示现象。 下面是甲、乙两地垂直自然带谱分布示意图。读图,完成第11~12题。 S∧N NAS 冰雪 荒 针叶林 漠 灌木草甸 针阔叶混交林 针叶林 草 落叶阔叶林 原 荒漠 常绿阔叶林 甲 乙 11.在甲山的半山腰地带,同一高度上出现了北坡为针叶林、南坡为灌木草甸的不 同景观,造成这一现象的原因可能是( A.南坡光照强B.北坡光照强 C.南坡降水多D.北坡降水多 12.有关乙山位置的判断,正确的是( A.在南半球B.在东半球 C.在中低纬度D.在大陆西岸 答案:11.D12.C 解析:第11题,半山腰地带,北坡为针叶林,南坡为灌木草甸,森林与草地主要在于 水分条件的差异;半山腰地带是地形雨最多的地带。第12题,读图可知,南坡基带 高,是阳坡,说明乙山位于北半球:常绿阔叶林是中低纬度大陆东岸的植被。 雪线高度是指永久性积雪的下限高度,与所在地区的气温与降水有密切关系。下 图是根据我国气象站观测资料模拟的各地雪线高度分布示意图。读图,完成第 13~14题. 00 35 400 -6000 雪线高度等值线/m 46740 山峰及高程/m 75100 南海诸岛 梅里雪山 13.模拟的我国雪线高度分布的基本趋势是( A.从南向北逐渐升高 B.从西向东逐渐升高

解析:第 9 题,图示为热带雨林景观,常年出现在热带雨林分布区。第 10 题,我国西 双版纳澜沧江畔纬度低,夏季风迎风坡降水多,是热带季风气候,有热带雨林分布, 夏季会出现图示现象。 下面是甲、乙两地垂直自然带谱分布示意图。读图,完成第 11~12 题。 11.在甲山的半山腰地带,同一高度上出现了北坡为针叶林、南坡为灌木草甸的不 同景观,造成这一现象的原因可能是( ) A.南坡光照强 B.北坡光照强 C.南坡降水多 D.北坡降水多 12.有关乙山位置的判断,正确的是( ) A.在南半球 B.在东半球 C.在中低纬度 D.在大陆西岸 答案:11.D 12.C 解析:第 11 题,半山腰地带,北坡为针叶林,南坡为灌木草甸,森林与草地主要在于 水分条件的差异;半山腰地带是地形雨最多的地带。第 12 题,读图可知,南坡基带 高,是阳坡,说明乙山位于北半球;常绿阔叶林是中低纬度大陆东岸的植被。 雪线高度是指永久性积雪的下限高度,与所在地区的气温与降水有密切关系。下 图是根据我国气象站观测资料模拟的各地雪线高度分布示意图。读图,完成第 13~14 题。 13.模拟的我国雪线高度分布的基本趋势是( ) A.从南向北逐渐升高 B.从西向东逐渐升高

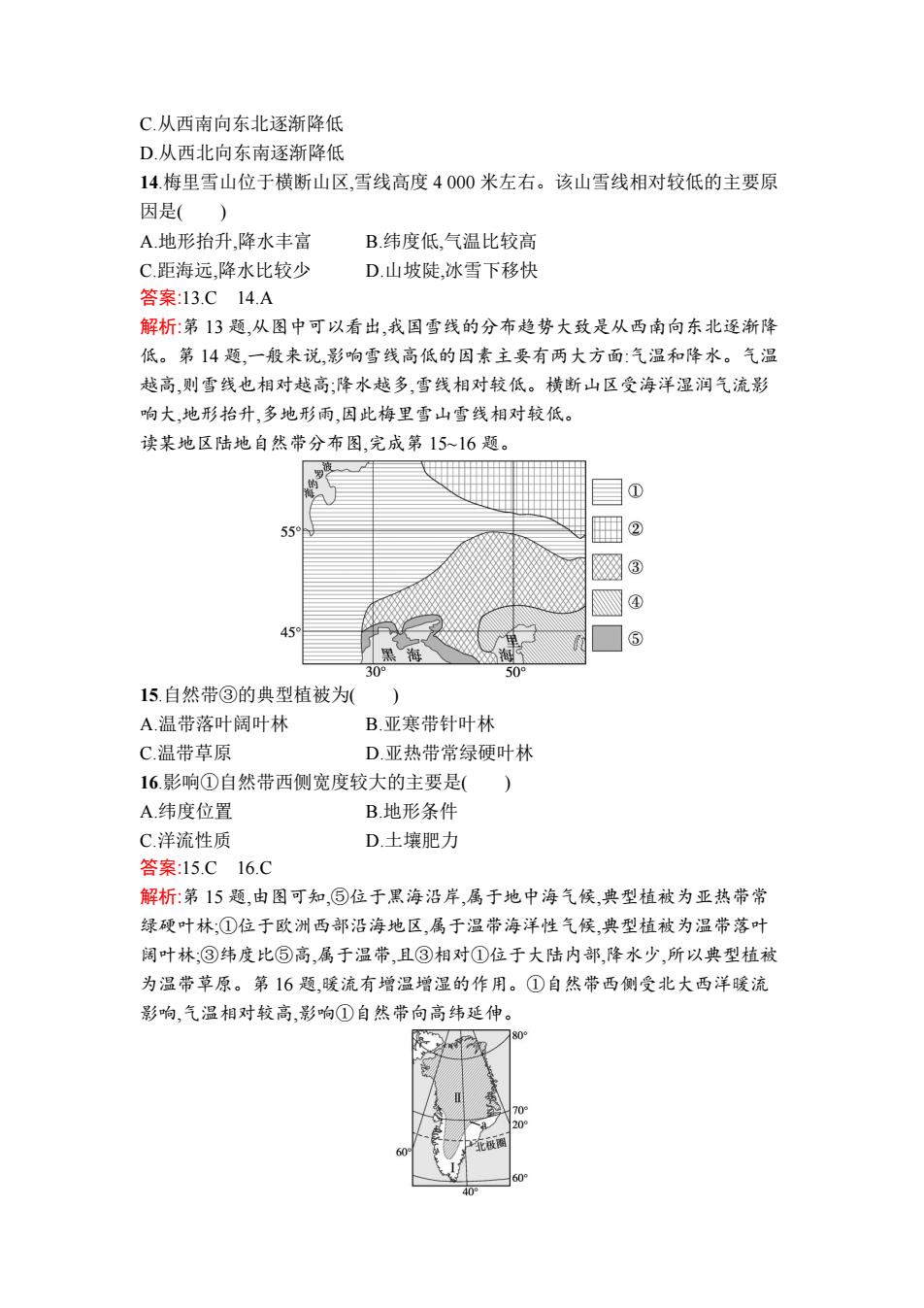

C.从西南向东北逐渐降低 D.从西北向东南逐渐降低 14.梅里雪山位于横断山区,雪线高度4000米左右。该山雪线相对较低的主要原 因是( A.地形抬升,降水丰富 B.纬度低,气温比较高 C.距海远降水比较少 D,山坡陡,冰雪下移快 答案:13.C14.A 解析:第13题,从图中可以看出,我国雪线的分布趋势大致是从西南向东北逐渐降 低。第14题,一般来说,影响雪线高低的因素主要有两大方面:气温和降水。气温 越高,则雪线也相对越高:降水越多,雪线相对较低。横断山区受海洋湿润气流影 响大,地形拾升,多地形雨,因此梅里雪山雪线相对较低。 读某地区陆地自然带分布图,完成第15~16题。 55 ② ③ ④ 45 ⑤ 30° 15.自然带③的典型植被为( A温带落叶阔叶林 B.亚寒带针叶林 C温带草原 D.亚热带常绿硬叶林 16.影响①自然带西侧宽度较大的主要是() A.纬度位置 B.地形条件 C.洋流性质 D.土壤肥力 答案:15.C16.C 解析:第15题,由图可知,⑤位于黑海沿岸,属于地中海气候,典型植被为亚热带常 绿硬叶林:①位于欧洲西部沿海地区,属于温带海洋性气候,典型植被为温带落叶 阔叶林:③纬度比⑤高,属于温带,且③相对①位于大陆内部,降水少,所以典型植被 为温带草原。第16题,暖流有增温增湿的作用。①自然带西侧受北大西洋暖流 影响,气温相对较高,影响①自然带向高纬延伸

C.从西南向东北逐渐降低 D.从西北向东南逐渐降低 14.梅里雪山位于横断山区,雪线高度 4 000 米左右。该山雪线相对较低的主要原 因是( ) A.地形抬升,降水丰富 B.纬度低,气温比较高 C.距海远,降水比较少 D.山坡陡,冰雪下移快 答案:13.C 14.A 解析:第 13 题,从图中可以看出,我国雪线的分布趋势大致是从西南向东北逐渐降 低。第 14 题,一般来说,影响雪线高低的因素主要有两大方面:气温和降水。气温 越高,则雪线也相对越高;降水越多,雪线相对较低。横断山区受海洋湿润气流影 响大,地形抬升,多地形雨,因此梅里雪山雪线相对较低。 读某地区陆地自然带分布图,完成第 15~16 题。 15.自然带③的典型植被为( ) A.温带落叶阔叶林 B.亚寒带针叶林 C.温带草原 D.亚热带常绿硬叶林 16.影响①自然带西侧宽度较大的主要是( ) A.纬度位置 B.地形条件 C.洋流性质 D.土壤肥力 答案:15.C 16.C 解析:第 15 题,由图可知,⑤位于黑海沿岸,属于地中海气候,典型植被为亚热带常 绿硬叶林;①位于欧洲西部沿海地区,属于温带海洋性气候,典型植被为温带落叶 阔叶林;③纬度比⑤高,属于温带,且③相对①位于大陆内部,降水少,所以典型植被 为温带草原。第 16 题,暖流有增温增湿的作用。①自然带西侧受北大西洋暖流 影响,气温相对较高,影响①自然带向高纬延伸